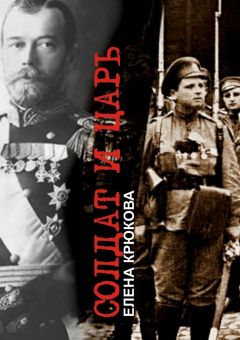

Текст книги "Солдат и Царь. Два тома в одной книге"

Автор книги: Елена Крюкова

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

Глава четвертая

«Москва, 27 мая 1918 года.

Дорогая моя!

Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Некогда думать о своих и себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время – это одно непрерывное действие…

Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и во мне твердая воля идти за мыслью до конца…

Кольцо врагов сжимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу… Каждый день заставляет нас прибегать ко все более решительным мерам. Сейчас предстал перед нами величайший наш враг – настоящий голод. Для того чтобы получить хлеб, надо его отнять у тех, у кого он имеется, и передать тем, у которых его нет. Гражданская война должна разгореться до небывалых размеров. Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля – бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным…

Физически я устал, но держусь нервами, и чуждо мне уныние. Почти совсем не выхожу из моего кабинета – здесь работаю, тут же в углу, за ширмой, стоит моя кровать. В Москве я нахожусь уже несколько месяцев. Адрес мой: Большая Лубянка, 11.

Быть может, ты найдешь оказию, чтобы написать мне о себе и Ясике.

Ваш Феликс».

Из письма Феликса Дзержинского Софье Дзержинской

Нежный, слабый свет. Рассвет.

Сколько рассветов уже встречено в жизни? Они не считали. Да разве кто считает? Во дворе уже стоят дорожные кошевки, они очень смешные, и девушки, едва осушив лица от слез, смеются: это просто огромные корзины, и они положены на длинные слеги, а сидеть не на чем, надо набросать на дно корзины тряпки, наложить шубы, тулупы, кошмы, и так садиться, а можно лечь и спать.

Спать – тряско. Но делать нечего. Сон поборет тебя, окажется сильнее тебя.

– Папа, а смерть – это тоже сон?

– Не говори глупостей, Машка, что это тебе лезет в голову.

Он никогда не грубил дочерям. А сейчас вот нагрубил Марии. Положил руку ей на теплую голову, на мягкие густые волосы, и заглянул в глаза, прося прощенья.

Во двор въехал новый возок, крытый.

– Это для гражданки Романовой! – крикнул Авдеев и взял коня под уздцы, и повел к крыльцу. Конь фыркал и бил копытом наст.

– Машинька, ты почему с голой головой? Где твоя шапочка?

Мария без слов вынула теплую шапку из рукава своего овечьего полушубка.

Лямин и Мерзляков подтаскивали к крытому возку матрац и бросили его внутрь.

– Сено тащи!

– Сам тащи, Мишка.

Лямин побежал в сарай. Выхватил из копны охапку. Побежал обратно. Яковлев их всех так торопил, что ему казалось – комиссару легче всех их застрелить, для быстроты, и положить трупы в повозки, и завопить: гони!

Дом Свободы, он нынче плакал весь, всякой своей щелью, каждой доской. Человек, он так устроен, что беспрерывно плачет; он оплакивает ушедших и льет слезы над кроватью больного, он плачет от любви и радости и он плачет один, покинутый всеми, на паперти храма, на пороге нищей избы. А еще, они это точно знали, человек плачет от боли.

Где она, боль? А вот она. Боль не одна сегодня. Их несколько. Их – четверо. Вот стоят на крыльце дочери, и каждая – боль. Девочки плачут оттого, что не знают, как родные доедут, и доедут ли: им сказали, что на дорогах волки, а еще, кроме волков, есть и люди, и люди эти хуже волков, они и стреляют, и воют, и нападают, и вонзают клыки, и грызут живое мясо. Какая ерунда! Настя, что ты сочиняешь! Я не сочиняю, мне охранник Лямин сказал. Мало ли что сказал охранник Лямин! Нет никаких волков, деточка! Мы доедем великолепно! Смотри, у мамы даже крытая кошева!

Царь подходил к каждой из дочерей и крестил их. Рука его дергалась. Ноги тоже подергивались, мышцы над коленями; и дергалась щека над левым усом. Это тик, и это все от нервов. Полковник, будьте мужественны! Пусть плачут женщины. Надо взять себя в руки, а то от горя кошевки, и те по дороге развалятся. От человека, терпящего горе, идет особое излучение; и оно опасно для вещей и для зверей. Как бы ни было тяжело – давайте радоваться! Попробуем?

Старуха стояла гордо. Презрительно, сверху вниз, глядела на красных. Красные радуются нашему горю; так не нужно им это горе показывать. Мы должны быть выше. Мы и так выше. Им – до нас – никогда не дорасти. Ни полководцу, ни солдату, ни этому их лысому вождю. Это он убил Россию. А ему кажется – он ее строит. Как это в их отвратительном гимне поется? Мы наш, мы новый мир построим? Кто был ничем, тот станет всем?

Царь шепнул жене: ты как деревянная. Она шепнула в ответ: нельзя показывать им наше бессилие. Мы – сильные.

И он послушно наклонил голову: да, мы – сильные.

– Сколько дней пути до Тюмени? Я уж и запамятовал. Там ведь сядем на поезд?

Яковлев сначала сделал вид, что не услышал. Потом нехотя обернулся.

Красногвардейцы, что толклись рядом, близ кошевок, внимательно взглядывали на него.

Лямин наклонился и почесал ногу под штаниной, чуть выше сапога.

«Боится, что подслушают. Непростой товарищ этот Яковлев».

Лямин чуял в нем большую глубину; так бывает, когда входишь в нежную, светлую солнечную реку, заходишь по колено, потом по грудь, хочешь плыть, и вдруг дно под тобой обрывается, и ты ухаешь в черную бездну, в яму.

– Дней – не знаю. Как поедем. Какой свежести будут кони. Коней будем менять… нам скажут, где. Знаю лишь, что до Тюмени верст триста будет, не меньше.

Обернулся к Николаю, старухе и Марии.

– Эй! – крикнул для всех. Шагнул к ним. – Ваше величество, – тихо сказал ему одному. – Садитесь. Пора.

Лицо Николая будто запорошило крупными хлопьями снега. Теплый овчинный треух был велик ему, сползал со лба на брови. Он протянул руку, Аликс оперлась на нее и уже занесла ногу – царь хотел подсадить ее в кошеву.

Уперлась носком сапожка в обод колеса, огромного деревянного солнца, и так стояла.

– Нет. – Яковлев положил руку на обшлаг шинели царя. – Нельзя сюда. С вами поеду я.

– Но почему?

Царь дышал шумно и тяжело, как конь.

– Я обязан вас сопровождать. Мне приказано.

Старуха опустила ногу. Поправила юбку.

– Ваши приказы!

Плюнула на ночной слежалый снег.

– Душенька, тише…

Яковлев сам подал царице руку.

– Я вас подсажу. Извольте сюда. – И опять добавил слишком тихо, так, чтобы только она слыхала: – Ваше величество.

Аликс тяжело перевалилась через плетеный край кошевки. Уселась, нервно расправляя юбки. Нижняя челюсть ее дрожала, она стучала зубами.

– Тебе холодно?

Царь наклонился над кошевкой.

– Страшно, – ответила она.

Мария подошла, горло кутала в платок. Утро и холод. Глаза ее холодно искрились. Мать подвинулась. Мать смотрела на дочь, а дочь смотрела в сторону.

Лямин смотрел на них на всех, его конь поодаль стоял, спокойно, подогнув ногу, будто спал: не шелохнулся волос на гриве.

Вдруг завертел головой, цеплял копытом промерзшую за ночь землю.

Бойцы придерживали коней. Курили, сидя в седлах. Плевали сквозь зубы.

К царю подошел доктор Боткин и передал ему громадную овечью доху.

– Давайте я вас укрою, – шепнул царь жене и дочери.

Мария и Александра обнялись. Царь накрыл их необъятной дохой, укутывал, подтыкал могучие, лохматые, пахнущие зверем полы.

– Тепло?

– Очень, – сказала Мария. Ее голова лежала на плече матери.

– Апрель, а морозы по утрам какие, – беззвучно выдохнул царь.

– Уселись, что ли? – презрительно спросил Мерзляков.

– Ищо нет. Ищо слуги щас усядуцца. Вишь, кошевы ищо пустые.

Под Сашкой Люкиным перебирал длинными худыми ногами изящный конек, что тебе статуэтка.

– Эгей, Мишка! Ты свово коня чистил? Што-то он грязен у тя, как немытое авто. Ха-а!

Михаил гладил коня по холке.

– Сань, а тебе что, лишь бы зубоскалить? Медом не корми…

Замолчали. И молчали все; лишь ветер выл и бормотал несуразицу где-то высоко, над скопищем крыш.

Дома почудились Лямину людскими клетками; и в них, внутри, спали и чирикали людские птицы.

«А потом всем отрубят на скотном дворе башки, и – в суп».

Слуги и доктор Боткин влезали в возки. Девица Демидова с трудом залезла в кошеву; через край ее кошевки свешивался потертый яркий ковер: тканые розы, шерстяные лилии. Лакей, камердинер, компаньон, врач – крошечная свита.

«Они привыкли к большему. К лучшему. И вот у них это отняли. Как они будут без людей обихаживать себя, если вдруг у них – всех, весь народец отнять? Сами? Здесь-то хоть дрова научились колоть…»

Пашкин конь торчал у самых ворот. На выезде из двора. Ворота уже открыты, и грязь и застывшие лужи за ними, в утреннем влажном тумане.

Пашка сидела лицом к воротам, затылком к Лямину.

Там, в Доме Свободы, во тьме утренних комнат, спит этот странный больной мальчишка. Он умненький. Он, кажется, даже может предсказывать будущее: он говорит, что по океанам в будущем будут ходить пароходы величиной с целый город, а в небо полетят длинные железные сигары и поднимутся над землей, и помчатся к Луне и звездам. Около него сидит печальный, с лицом кислее лимона, швейцарский гувернер, гладит атласное одеяло сухой птичьей лапой.

Доктор Боткин сидел в возке. Ему был велик в плечах заячий тулуп князя Долгорукова. Свою доху он отдал царю – укутать женщин. Лицо Боткина дергалось, дергались брови и губы, а лицо царя было так спокойно, будто бы он сидел в ложе Большого театра на премьере оперы.

Доктор наклонился через край кошевы и негромко сказал, но все услышали:

– Все на местах!

Кони и люди зашевелились. Девушки на крыльце заплакали и замахали руками. Пашка первой выехала из ворот. Хвост ее коня мотался мохнатым маятником. Андрусевич качался в седле так странно, будто молился. Игнат Завьялов ехал мрачно, чернее всех, черной тучей. Глеб намедни сказал ему: брат, я болен тяжко и долго не проживу. Люкин перестал ерничать, натягивал поводья. У него были самые грязные сапоги. Лямин старался ехать рядом с кошевой царицы и Марии. То и дело косился на них. Они так и сидели, крепко обнявшись, а их мохнато, душно обнимала мощная доха. Рассвет ярчел, и лицо Марии светлело.

«Славная она. И на личико… и – душевная… и все при ней…»

«Что ты, впервые ее увидал?»

«Она… всякий раз разная…»

Лямин трясся на коне и глядел на Марию, как впервые в жизни.

И его резануло: вон Пашка впереди, и вот эта царская дочь; и куда он лезет, на что притязает?

«А что, и женился бы… Пашку – бросить как спичку… да я уж и бросил, считай…»

«Бросил, а она опять загорится…»

«А эта? Что, великим князем захотел стать, мужик?»

«Ведь убьют всех их… убьют к бычиной матери…»

Кошевы выехали из ворот. И тут Мария оглянулась.

Она оглянулась на Дом Свободы, а наткнулась глазами на морду ляминского коня.

И глаза – выше подняла.

Царь взялся рукой за плетеный край кошевы. Он смотрел на дочь, а она смотрела на коня товарища Лямина. А может, на него самого.

Яковлев глядел на царя. На его неподвижное, как скол льда, лицо. Ледяные глаза, ледяно сжатые губы. Ледяная, в сивой седине, борода. Он глядит на кошеву, где его жена и дочь; и пусть глядит. Он о них тревожится.

Лямин, как конь мордой, повел лицом вбок и увидал глаза царя.

Так бежала между всеми тонкая морозная нить, хрусткая и непрочная, тоньше льда на лужах; тоньше волоса из веселого конского хвоста. Хвосты мотались, мерзлая дорога стелилась под кошевы, и Мерзляков тихо пел:

– Белой акации… гроздья душистые…

Мария поддерживала мать под спину.

– Мама… тебе удобно? Ты… откинься… вот сюда…

– Растрясет… голову…

Город спал. Город молчал. И молчали дома.

И все молчало. Лишь лед хрустел под колесами и под копытами.

…вдруг Пашка осадила коня, конь попятился, она подождала, пока Лямин с нею поравняется.

Лямин бросил ей сквозь зубы, не глядя на нее:

– Ну что ты? Что стала?

Пашкин конь терся боком о бок Михаилова коня.

– Я ведь только проводить, – слова с бледных Пашкиных губ слетали шелухой семячек. – Я – у Авдеева обратно выпросилась. Вернусь.

Он изумленно обернул к ней захолодавшее на ветру, заросшее рыжей щетиной злое лицо.

– По кой вернешься-то? На тебя ж приказ.

– Есть приказ, и есть отказ.

Кони перебирали ногами. Возки уже укатились далеко вперед.

– И мне не скажешь, что там у тебя в Тобольске стряслось?

– А ничего. Одна хочу побыть. Без тебя. Надоел ты мне.

От ее щеки, от губ налетал табачный дух. Ее конь толкнул Мишкиного коня крупом, взрыл задними ногами талый снег, Пашка развернула коня обратно по тобольской дороге, конь заржал коротко и весело, она ударила его пятками в бока и резво поскакала прочь от царского обоза.

* * *

Михаил то понукал коня, то натягивал поводья. Рядом трясся возок. В нем – царь и с ним этот человек из Москвы. Яковлев. Шутка ли – уполномоченный ВЦИК. Это, считай, от самого Ленина посланник.

«Все мы друг другу посланники. И все – змеи. Рыбы хищные. Рыба рыбу жрет. Человек – человека. По образу и подобию Божию? Много чести».

Мысли вились бессонной гнилой пряжей, рвались, вылетали камнями из-под копыт коня.

Глаза ловили трясущиеся впереди зады трех возков. Из них торчали пулеметы. Даже не укрывали рогожами: наплевали на маскарад. Едут, смерть везут. Пусть все видят.

Теперь к смерти привыкли, и она выглядывала отовсюду, и было скучно и страшно.

Перед пулеметчиками бодро скакали кавалеристы. Яковлев приказал разбить отряд надвое: одни всадники показывали дорогу, другие, сзади, замыкали.

А далеко впереди мотались гнедые, сивые, вороные, белые хвосты еще коней. Самых резвых. Эти бойцы, авангард, вовсю на дорогу таращились. Проверяли, не ховается ли кто за кустом. У разведки кони самые сытые. Овса им дают вдоволь. Скачут быстрее всех.

Пыль, глухой стук копыт, скрип песка на зубах. Из-под копыт в бока возков, в лица всадников летят грязь и мелкие камешки.

Лямин почему-то боялся за пулеметы. Ему казалось, тряхани возок сильней на ухабе, и пулемет на дорогу вывалится.

«Смех со мной, да и только. Чай, там красноармейцы сидят. Крепко в орудия впились. Как клещи».

Смерть, всюду смерть. Они везут смерть.

А этот, еще недавно – в короне, в мантии на приемах, в мундире – полковник – перед своим несчастным полком, – он для всех них – смерть или жизнь?

«Прежняя жизнь. И она уже померла. А нынешняя смерть глядит из кустов. Из-за увалов. А кони-то у нас какие. Гладкие. Играют. Хвостами вертят. Кровь в них огненная. Да и солдаты не промах. С такими – как всю нечисть не победить! Конечно, победим. В пух разобьем».

«А ты что, нечистью родной народ обзываешь? Хорош же ты гусь».

«Кто ж виноват, что народ – на нечисть и на правых разделился».

«А может, и не разделился он вовсе? А только тебе так примстилось?».

«Не мне одному. Другим. Других – тысячи, мильены. Разве мильены не правы? Разве у мильенов не может быть за душой правды?».

Рядом, рядом с возком скакать, еще ближе. Бок о бок. Горячий глаз коня выпучивался, ворочался. Наливался сливовой кровью. Ноздри Лямина раздувались, он нюхал запах конского терпкого пота.

«Этот сидит там. Трясется. И рожа у него тоскливая. Небось думает: куда меня везут? А может, последним путем везут? Ну да, у тебя, Кровавый, всякая дорожка сейчас – последняя. А дышит как глубоко! Пьет ветер, глотает. Соскучился по ветру-то, видать. Сидели они в Губернаторском доме, как пауки в коробе. А нынче на дорогу глядит. Дорога, она вьется. И он себя обманывает: думает, что свободен. А я? Я себя – обманываю? А я, я – свободен?»

Прямо сидел на коне. Так думал – впервые. Конские ноги обгоняли его мысли, он не успевал додумать, дышал быстро и хрипло. Весна идет. А эти? Устали все они с ними. Сторожат, к чему? Что высторожат?

«Пашке я надоел, ишь. А нам – эти надоели».

Жить. Дышать. А потом враз умереть. Быть убиту. Война, их всех убьют. И правых, и виноватых. Так на войне положено.

«Да сами мы друг друга перебьем. Сами. И никого на подмогу звать не будем».

А дорога, дрянь такая, вся в рытвинах! И раскисает уже. Грязь из-под копыт все сапоги, портки забрызгала. Возок с царем на один бок кренится, на другой. Царь и уполномоченный хватаются за бока телеги. Старой изодранной кошмой укрыты ноги царя. Будто он старик, и ему надобно тепло.

Коврик теплый, валенки, треух. Ну какой же ты в треухе царь?

Телеги тянут кони. Колеса вязнут в талом снегу, в грязи, застревают среди колотого льда. Телеги едут по простору. По воле. Развеваются на ветру хвосты коней.

Возок с царем чуть не перевернулся на повороте, и Лямин выдохнул из себя, вместе с табачным перегаром, тусклое «ах!».

Оглянулся на скаку. Царь, бледный, вонзил пальцы в закраину телеги. Бедный, как ему воли надо. Как мало ему воли. Подневольный. Раб. Раб вот этой дороги, и он не знает, куда. Один говорит ему одно, другой другое. Брови вон искривил. Рот под усами крепко сжал. О чем он думает? О том, как его жене эта ледяная дорога тяжка?

В телеге за крупом Михаилова коня ехали царица и Мария.

«Это умно они решили, Марию с собой везти. А не Ольгу или младшенькую. Мария… пособит… она все умеет… и руки у ней – тем концом вставлены…»

Мысли слились в смутный теплый шерстяной клубок. Не размотать.

Старуха молчала. Губы сложила подковой. Телега тряслась, и плоеные кружева воротничка тряслись, высовываясь из-под шубы.

«О чем думает, стервь? А обо всем понемногу, должно. Роскошную жись свою вспоминает. Андрусевич баял: у них в Питере яхта была, так они всей семьей на ней в море ходили. И несчастного царенка – к морскому делу приохочивали. Яхта, море, набережные! Мосты! В пролетках катались! В этих, как их… в кабриолетах… А теперь вот в телегах покатайтесь, милые».

На дно телег навалена солома. И для мягкости, и для тепла опять же. Излом зимы, весна только снится. Ночью подморозит, и еще как.

Возки, телеги, кони. Вперед, без остановок. Мария поддерживала мать под локоть.

«Боится, что старуха выпадет из возка».

Лямин то и дело оглядывался на Мариин возок. Мария смотрела вбок и вдаль.

«Врет сама себе, что не видит, как я гляжу на нее! Я себе скоро шею так сверну!»

Сцепил зубы: не оглянусь, буду скакать и глядеть вперед. Продержался лишь пять минут. Так засвербило под сердцем, что воздуху не хватило, и он чуть придержал коня и еле вдохнул.

«С Пашкой так не было никогда. Да и Пашка…»

Оборвал колючую пряжу мысли. Обернулся.

Мария смотрела на него.

Увидала, что он оглянулся, и быстро отвела глаза.

«А что, когда их казнят, – а ведь их казнят когда-нибудь, точно, на северные моря убежать не отпустят, – их – в таких же вот телегах повезут?»

Конь грыз удила. Лямин еще, еще придержал горячего зверя. Возок со старухой и Марией поравнялся с ним.

– Что, знатно трясет?! Колея подмерзает!

И подмигнул.

«Зачем я так глупо… насмеялся…» Губы кусал.

Мария не оборачивалась к нему. Воздух между телегой и конем накалился, плыл маревом. Снег таял и полз. Солнце клонилось к закату. Царица зашарила слабыми, нынче не отечными, а странно сухими руками, вынула из ридикюля зеркальце и долго, отчаянно и мертво стала глядеться в кусок стекла.

Конь танцевал совсем близко к ней. К Марии. Всхрапывал.

«Я тоже конь. Я вспашу ее. Я! Заломлю ей руки! Они же сейчас наши рабы! И можем с ними все что уго…»

Мария медленно повернула к нему лицо. Ее широкие скулы, вишневые от ветра, светились изнутри, как красные лампы; губы раздвигались то ли в усмешке, то ли для плевка.

…Царь не смотрел на Яковлева. Он видел его ухом, затылком, виском. Яковлев говорил громко, вызывал царя на спор, на откровенность. Он подкидывал царю неразрешимые политические задачи, и царь, измяв подвижными бровями кожу лба под фуражкой, изменял своему молчанию – отвечал, вздыхал, рубил ветер ребром ладони. Спор лежит слишком рядом со ссорой. А рессор у телеги нет.

Слово за слово, темное дыхание. Скрытые под полой шубы оскорбления, обидный, победный смех. Красные – победители? Это бабушка надвое сказала. Никто не знает, что в нашей стране будет через двадцать лет. А вы думаете, вы через двадцать лет станете царствовать? Я думаю, что народу нужна крепкая власть. Опора, традиция. Это у вас-то была крепкая власть? Вот вы и рухнули, едва вам корни подпилили! А наша пила – острее некуда! Наш топор – рубит в щепки! Ваш топор срубит башку вам самим. Вы и ахнуть не успеете.

Ух ты! Какие мы важные! Николай Александрыч, а скажите, если бы сейчас вас вдруг освободили, ну, англичане какие-нибудь или там датчане, и поставили вас во главе армии, – вы бы эту армию – на Москву, на Петроград – повели? И – шире – на Красную Россию?

Вы задаете провокационные вопросы, Яковлев.

Не провокационные, а запрещенные! Но, пока мы едем, и ветер относит в снежную степь наши слова, – почему не почесать языки?

Будет привал, и я лучше себе язык и рот ложкой почешу.

О, ваше бывшее величество, да вы шутник.

Уж какой есть.

Лямин скакал и озирался. Яковлев сказал им: по всей дороге от Тобольска до Тюмени стоят мои патрули. Доехав до приземистой чернобревенной избы на окраине села, красноармейцы поменяли лошадей, запрягли новых в телеги.

– Эй! – крикнул Яковлев из царского возка мрачному Лямину. – Как думаешь, Бусяцкий верно поступит?

Распутица густела. Ветер усиливался. Грязь вспучивалась холодной гречневой кашей. Тучи налетали, застилали черными похоронными платками чистый свет. Царица украдкой щупала корзины с провизией.

– Да пес его знает! – нарочно бодро крикнул Лямин.

– Пес-то не знает, а ты?

Царица обернулась к дочери. Нижняя губа ее дрожала, верхняя, с мышиными усиками, обнажила мелкие зубы. Могло показаться, она улыбается.

– Мари, вся наша еда холодная. А я-то думала, мы тепленькими пирожки до ночлега довезем.

Мария стащила с руки перчатку, голыми пальцами коснулась щеки и шеи матери.

– Мама. Главное, у нас еда есть. А горячая она или холодная – это какою Бог захочет нас угостить.

– И правда, – старуха ловила и целовала ладонь девочки, – и правда, ma cherie…

Лямин хмурился. Разве он командир, ровня Яковлеву, что он так дотошно о Бусяцком его спрашивает?

«Пытай кого другого, уполномоченный, только не меня. А что, может, у меня рожа такая умная. Уважение вызываю».

Он знал: два отряда уральцев спереди и сзади. Они в тисках. Если вдруг Яковлеву стукнет в голову устроить царю побег – Заславский и Бусяцкий расстреляют его на месте. Штыками в землю вобьют. В реке утопят. Сожгут живьем.

«А вдруг нападут? Нет, кишка у них тонка. Без приказа Москвы… А, черт! Москва, Москва! Всюду Москва эта вшивая! Куда ни сунься, везде она! Пуп земли, вишь ли!»

В двух телегах сзади царей тряслись доктор Боткин, девушка Демидова, Седнев и Чемодуров. Солдаты не сводили с челяди глаз. Кто их знает, верных слуг, может, у них на дне телег, под соломой, револьверы да винтовки припрятаны?

Мороз сверху, таяние снизу. Схлестнулись лед и весна.

– Село впереди!

– Што за сельцо?

– Иевлево! Перекур, братцы! Вынимай котелки!

Подъехали к избе, огромной, как убитый черный медведь. Ворота отперли изнутри. Бородатый мужик, открывший обозу ворота, так походил на Распутина, что старуха громко втянула горлом воздух и заклеила губы рукой в вязаной перчатке.

– А-а-а-а-ах… Наш Друг… Милый… Где он теперь…

Мария заботливо помогала матери выйти из возка. Конь рыл копытом заледеневшую грязь. Осколки грязного льда летели Марии в лицо. Она отирала щеки концом пухового шарфа.

Близ избы было слышно, как рядом, на Тоболе, шумит, шуршит, с шорохом движется лед. Это вода, вольная, веселая, резала тьму, младенчески прорезывалась сквозь железные кости зимнего лона.

– Прошу всех гостей дорогих в избу! Повечерять приготовим, что Бог послал!

Царица вскинула подбородок.

– У нас у самих все есть! Не трудитесь, добрые люди! Нам бы только чаю горячего!

Ноги сами внесли Лямина в гостиную, за царями. Николай наклонился и долго чистил сапоги тряпицей, оттирая от липкой грязи. Со старухи шубу грубо стащил Мерзляков. Молча бросил в угол, на лавку, на ворох солдатских одежд.

Бородатый мужик растопил самовар. Вот уже вынуты из шкапа разномастные чашки, узкие длинные стаканы. Молчаливая, голова и лицо плотно, как у татарки хиджабом, обвязаны черным платком, плоскогрудая, как доска, баба старательно, медленно заваривала чай в расписном заварочном чайничке.

– Не приставайте к ней с расспросами, – бородач горько махнул рукой, – вчера мы младшенького схоронили. Разливай, мать! Садитесь, пейте!

«Яковлев не сказал хозяевам, кого мы везем. Да и верно. Ни к чему это. Мы для них путники. Просто заезжие люди».

Половицы сияли чистым зеркальным солнцем – в них, ярко-желтые, можно было глядеться.

Лямин наблюдал, прихлебывая чай, как царь ведет жену в спальню. Баба в черном платке услужливо, низко склонившись, открыла перед ними дверь.

«Что-то чересчур низко нагибается. Будто – знает».

– Хороший дом у вас! Большой!

– Благодарствую, – баба опустила плечи и выгнула колесом спину, – раньше тут сельская торговля была.

– Магазин?

– Ну…

Мария утерла рот кружевным платочком и медленно встала с лавки. Поставила чашку за фаянсовое ушко на стол, ближе к баранкам и хлебным крошкам. Под иконой висела клетка с синим попугаем. Клетка была укрыта черной тряпкой, но попугая из-за тряпицы все равно видать было, темно-синий хвост, сизое крыло, бирюзовую грудку: он, вцепившись игрушечными лапами в перекладину, сидя, с открытыми глазами, спал.

«Замер. Как замерз. А может, его застрелили, и он уже труп».

Мария пошла вперед. Прошла мимо Лямина. Мазнула холщовой юбкой по его нарочно выставленному колену. И его как прижгло. Длинно и жарко выдохнув, встал с лавки. Она шла, и он шел за ней. И все на них глядели.

«Стой! Ты! Всем уже все показал».

Вернулся, сел на лавку. Если б один – не при всех – себя бы по голове кулаками побил.

– А вы, молодчики… вот тута, на коечках, ложитеся. Разувайтеся! Ноги от сапогов ночью и отдохнут. Кому водички – вот ковш и бадья.

Дверь в спальню приоткрыта. Забыли закрыть. Лямин лег на кровать. «Сам мужик, верно, ладил; дерево крепкое, кроватка ровнехонькая. Не перина, а матрац, да жестковат, но и так после коня-то ох, хорошо». Привстал, уткнув локоть в подушку; силился разглядеть, что там, за дверью.

Сизые тени. Голубиные вспорхи. Крылья тьмы. Качели паутины. Старые веревки расстрелянной зыбки. Утихнувший навек визг младенца. Отогнуты полы ночной шинели. Пахнет то навозом, а то вдруг французскими духами. Потоки света, угрюмые косы тьмы. Кто-то жадно ест и глотает, кто-то пьет из ковша, кто-то плачет и кричит во сне. Утешающий шепот. Ясные глаза. Они закрываются. Они ждут горячих губ. Губы далеко. И они чужие. Они ему не принадлежат.

«Кровати-то крепкие. А белье-то чистенькое. Я как в Раю. Да, должно быть, в Раю. А хорошо тут. Век бы не уехал. Да и никогда не укатил никуда. В никуда».

Солдаты только головы доносили до подушки – храпели. Из спальни доносились стоны. Царица стонала, в дверную щель он видел – лежит на высоких подушках, с мокрой тряпкой на лбу. У нее болит голова. Она у нее всегда болит. У господ эта хворь называется – мигрень.

Тишина и храп. Где легли хозяева? А какая разница.

Посреди ночи Лямин, дрожа, сел в кровати. Эка их рядом положили. Она всего лишь за стеной. За толщей сруба! И рядом с ней спят ее отец и мать. Ты с ума сбежал, Мишка! Ты – об чем мыслишь?!

Ноги с кровати спустил. Босые ступни ощупывали половицы, как губы – любимую щеку. Нежно, сторожко пошел вперед. Доски под ним не скрипели. Плотно уложил их мужик, толстые, длинные, гладко оструганные. Дошел до приоткрытой двери. Ее так никто и не захлопнул. Голову к щели прислонил. Глаз – внутрь – как луч, направил. Глазом вращал.

«Одним глазом вижу ее, а – как сердце к сердцу».

Он все понимал про себя: сгиб он, и делу конец. Нечего это все и обсуждать.

«Сам с собою всю дорогу балакаешь; а к добру ли это? Спятишь – тебя первым Заславский и кончит. Или Бусяцкий».

Дрожь охватывала, обнимала ледяной водой. Вода ночи стояла в бадье спальни. Чуть колыхалась. Старуха спала тихо, не хрюкала и грудью не булькала: видать, голова прекратила болеть у нее. Царь лежал на животе на кровати напротив, лицо в подушку уткнул. Лямин видел его лысеющий сивый затылок. Пальцы царя во сне оцарапали подушку. На губах вспыхнула и застыла иноземная речь. Нерусский, они все нерусские. Панкратов говорил – они все немцы. Так зачем же они нам? Все правильно, значит. Все справедливо.

А где же она? Она-то где?

Озирался. Туда, сюда вертел головой. Кровать одна, кровать другая. Девицу Демидову, что ли, с солдатами в горнице спать положили? Под ногами мелькнуло белое, сугробное. Он чуть не споткнулся, не полетел носом вперед. Прямо перед ним, на полу, на нищем, на досках расстеленном матраце, спала Мария.

Подложила руки под щеку. Две сложенных лодочкой руки. Щекой налегла на ладони. Тихо лежала. Будто и не дышала. Будто бы не спала, а притворялась.

Лямин облизнул губы. Сел на корточки. Когда приседал, в коленях хрустнуло.

«Хрущу костями, как старикан запечный. Это все холод, сырость. Кости не железные».

Мария во сне разлепила губы. Зубы блеснули в лунном свете. Лямин представил реку при луне. Ледоход, мрачный и страшный, с шорохом, со свистом идет, мощно и неуклонно. Льдины наползают друг на дружку. Так люди в любви друг на друга наползают. Друг друга покрывают. А потом разламываются надвое. А потом тают, тают. И растворяются во всеобщей воде. Исчезают навсегда.

Он, дрожа, лег на пол рядом с Марией. «Только не проснись, прошу тебя, не проснись. Дай мне…» Слова путались, молитва не получалась. Половицы сквозь гимнастерку холодили бок, ребра, плечо. Он согнул ноги. Колено уперлось в Мариин матрац.

Ловил носом и ртом ее тихое дыхание. Ее выдох – его вдох. Ее вдох – его выдох. Между ними протянулись тонкие веревки дыхания. Не веревки, а нити. Не нитки, а паутина. Михаил поднял над головой руку. На пол легла пятипалая тень. Луна слишком ярко светила в окно. Грозно колотили в стену. Сруб трещал по швам. Это колотилось его сердце, он понял, да поздно.

Рука сама легла девушке на волосы. Легче пуха. Легче дыханья. Так держал руку, не смея гладить, боясь ею шевельнуть. Темнорусые, густые волосы Марии слегка завились: от пота под зимней шапкой и платками. Да нет, они у ней вились отроду. Он знал.

Дыханье, вдох, выдох – одна связь. Рука и волосы – другая. И не разнять теперь.

«Сейчас все проснутся, этот проснется, старуха тоже, и завизжит; солдаты ворвутся, нас увидят, как мы лежим на полу. И попробуй кому докажи».

Что докажи? Он не понимал. Он не мог отнять руку, перекатиться на бок и укатиться прочь из спальни – за шкап, за порог. А может, вскочить, подхватить ее на руки, вскочить на подоконник, выбить ногою раму и вместе с ней выпрыгнуть в окно? И в конюшню. И коня отвязать. Пустое. Догонят. Об этом смешно и думать.

«Да она так орать будет, что голос сорвет. Она же тебя – ненавидит».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю».

«Нет, не знаешь. Проверь!»

Ладонь медленно, обреченно поползла вниз. С волос – на висок. С виска – на горячую скулу. Со скулы – на щеку. Со щеки…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?