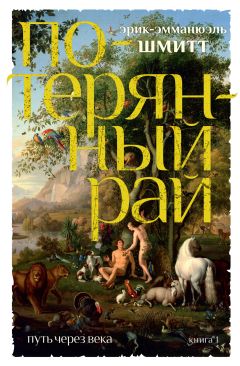

Текст книги "Потерянный рай"

Автор книги: Эрик-Эмманюэль Шмитт

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Счастливый, я вернулся к товарищам, но умолчал о том, что со мной произошло. Как я мог своими косными словами поведать о случившемся?

Я нередко навещал Бук. Его листья приветственно шелестели, ветви дружелюбно раздвигались. Я проводил с ним долгие часы, приникнув к коре.

Когда мне было лет одиннадцать, Бук приобщил меня к тайне. В этой книге я поведаю о самом сокровенном из моих секретов.

Ошеломленный порослью на подбородке и гордый пушком на щеках, я наполнился новой силой и энергией, которая велела мне бегать, прыгать, плавать, колоть поленья, подымать камни и мериться силой со сверстниками. Во мне бродили неведомые соки, и приходилось их расходовать. Но утолить и утомить себя движением мне никак не удавалось.

Однажды ранним весенним вечером я пришел к Буку в таком взвинченном состоянии. Он пригласил меня к себе наверх, и, карабкаясь с ветки на ветку, я получил его дар: меня настигла волна смутного наслаждения, поползла меж бедер, по животу; вал нарастал, распространялся, захлестывал тело, учащал дыхание, торопил сердце. Стоило мне подумать, что наслаждение вот-вот утихнет, оно лишь нарастало. Насыщенность этой эйфории пугала меня, но сопротивляться ей я не мог. Моя шея вздулась и раскалилась, как печь. Рот пылал. Уши горели. Я влез на самую толстую ветку; раскачиваясь, от содрогания к содроганию, от сотрясения к легкому касанию, я пролагал путь в неизведанное, теряя самоконтроль и недоумевая, когда же наслаждение достигнет высшей точки. Внезапно дыхание перехватило, что-то прорвалось. Брызнула теплая жидкость, залила низ живота. Я вскрикнул и потерял сознание.

Открыв глаза, я очнулся в другом мире; моя новая вселенная была шире, пленительней и беспокойней, в ней тела могли расточаться в этом головокружительном наслаждении. Я гладил кору Бука, обнимал его ствол. Это было рождение взрослого Ноама. То тут, то там, по икрам ног, по бедрам, по животу, проскальзывали никак не желавшие уняться легкие змейки дрожи, как последние веселые весточки упоения. Сохранился приклеенный к пупку след удовольствия, подсохшее меловое пятно, и, когда я поднес к нему палец, оно рассыпалось в порошок. Я благодарно обвился вокруг Бука, ведь прежде я не испытывал подобного восторга.

Долго еще я пребывал в недвижном блаженстве, но вот все затихло, навалилась усталость; я в изнеможении сполз на землю.

Потом я не раз приходил полюбиться с Буком. Влекли меня и запахи: листьев, мокрой коры и древесной гнили. Поначалу я причащался этой тайны, не понимая ее, иногда не достигал наслаждения, чувственные содрогания медлили, замирали и ускользали. Тогда я донимал Бука вопросами: чем я провинился? Потом я понял – вернее, Бук объяснил мне, – что́ между нами происходит, как моя кожа вскипает от прикосновения к его коре, как вибрации, которые я ему сообщал, должны оставаться чуткими, как ласка коры наполняет мой член, как он вулканически взрывается семенем.

То, что мужчины называют самоудовлетворением, для меня таковым не было: это была любовная связь с деревом. Бук преподал мне науку сладострастья.

Я должен уточнить: женившись, я не вкушал этого блаженства во время объятий с Миной. Никогда. Наши соития носили вынужденный, утомительный и практический характер, настолько, что содрогание в финале знаменовало исполненный долг. Чтобы достичь чувственного наслаждения, мне следовало потерпеть до… Но не будем спешить.

В тот день, после свадьбы Панноама и Нуры, когда я прятался от них и улизнул от собственной супруги, я нашел прибежище в лиственных объятиях Бука. И лишь на закате я отправился в деревню.

Бук омыл меня, растворил мои заботы: в его тиши, в его свете все, что проявилось во мне человеческого, единственно и исключительно человеческого, – досада, зависть, сыновнее недовольство, уныние несчастного влюбленного – растаяло. День, проведенный на дереве, освободил меня от удушливых отношений с людьми; я стал просто живым существом, природной частицей в лоне щедрой Природы. Я сбросил балласт своей значимости, стал легким и снова мог вкусить радость бытия.

На краю деревни меня подстерегал мальчишка. Он бросился ко мне с воплем:

– Ноам! Мина рожает!

Я обескураженно остановился. Конечно, животик Мины округлился, но, по мне, не настолько, чтобы рожать.

– Она зовет тебя. Твоя мать тоже. Все женщины там собрались.

Эта подробность меня насторожила. Я понимал, почему рядом с Миной очутилась Мама – она должна была помочь в родах, – но меня обеспокоило, что при событии, которое обычно проходит в тиши и без лишних свидетелей, присутствуют другие женщины.

Я побежал к дому, увидел толпу, рассек ее… Мина лежала на спине в перепачканных простынях, ноги ее были раздвинуты. Что с ней?

Наши женщины рожали сидя на корточках. Подавая таз вперед, они принимали положение, которое помогало быстрее исторгнуть плод, и младенец сам находил путь наружу; они отдавались набегавшим волнам схваток. Чтобы сберечь силы, они держались за низкую балку или же вверялись мужу, который, усевшись позади, поддерживал роженицу под мышки. А ведь Мина упражнялась последние месяцы, она каждый день садилась на корточки, а затем плавно вставала.

И лишь когда роды проходили тяжело, женщину укладывали на спину и раздвигали ей ноги. Начинались охи, ахи, вопли и стоны, бывалые женщины заставляли несчастную тужиться – душераздирающее зрелище.

Мина – бледная, с закрытыми глазами, почти без сознания – всхлипывала среди безмолвных женщин.

– Что происходит?

Услышав мой голос, она открыла покрасневшие глаза. В них мелькнул лучик надежды.

– Ноам!

Я встал на колени и погладил ее бледный влажный лоб. Она снова измученно закрыла глаза, посиневшие губы сложились в улыбку.

Мама подошла ко мне:

– Роды преждевременные.

– Что это? Хороший знак? Дурной? – растерянно бормотал я.

Мама велела женщинам уйти. Они с поникшими головами разошлись. Мама стиснула мне руку и отвела вглубь дома. На полу она указала мне на темный комок, укрытый ошметками пленки вперемешку с грязным тряпьем.

– Вот что из нее вышло. Он был уже мертвым.

Я прислонился к стене. По лбу струился пот. Я, дико озираясь, бормотал:

– Мина права. Мы прокляты.

Мама отерла мое лицо и внятно произнесла:

– Она проклята, сын мой. Не ты.

– Нет!

– Да! Хочешь доказательство?

Я озадаченно посмотрел матери в глаза. Она кивнула на Мину:

– Она теряет кровь. Мы уже долгое время пытаемся остановить кровотечение, но все бесполезно. Рана все сочится и сочится.

– Что это значит?

– Она умирает, сын мой. Она уже давно испустила бы последний вздох, но она ждала тебя.

Я в беспамятстве кинулся на землю, сжал ладонями мертвенно-бледные щеки Мины.

Она с трудом открыла глаза и взглянула на меня со всей силой, на какую была еще способна. В глазах ее отразились печаль и стыд.

– Прости…

– За что, Мина? Мы начнем сначала, у тебя получится.

На ее лице задрожало неопределенное выражение, и я истолковал его так: «Я не дура, но спасибо тебе за эту ложь».

Она отыскала мою руку и из последних сил сжала ее.

– Страшно… – прошептала она.

Я коснулся губами ее холодного лба и в этот миг понял, что такое была наша с ней жизнь. Мне вверили девочку, чтобы в моих руках она стала женщиной; Мина тотчас принялась усердно исполнять свои обязанности: была приветливой и любящей, беременела, кормила детей, но делала все неуклюже, без сноровки и понимания происходящего. Она потерпела неудачу во всем, и ее последние минуты были заполнены осознанием этого провала.

Я склонился к ее уху и шепнул:

– Я был счастлив с тобой, Мина.

Зачем я это сказал? Это была ложь, чистейшая выдумка, как бы мне ни хотелось видеть в ней правду. Она вздрогнула. Я упрямо повторил:

– Я был очень счастлив с тобой.

В ее лице появилось новое выражение: это была радость! Радость взяла верх над сожалениями и страхом. Радость засияла ослепительным светом.

Я улыбнулся ей, и моя улыбка унесла ее ввысь.

Судорожно сжались пальцы.

– Мина!

Вздох слетел с ее губ.

– Мина!

Я схватил ее руку в надежде на отклик.

– Мина!

Мама обняла меня:

– Она уже отправилась в путь к другому миру, Ноам.

Я пристально смотрел в открытые глаза; они меня больше не видели.

Мама прошептала:

– Ее неопытная душа вышла из тела, поднялась над нами и покинула дом. Она направилась к Озеру.

Я в отчаянии опустился на землю и лег рядом с бездыханным телом Мины. По недвижности и холоду ее членов я почувствовал, что ее тут больше нет, что она теперь движется одна и больше не может на меня рассчитывать; но мне хотелось что-то понять, обнять, удержать, сохранить…

Я заплакал. Я плакал долго.

В моих слезах была нежность, которую я едва успел приоткрыть Мине, в них была жалость. В приливах нежности, что она во мне вызывала, было лишь сострадание, сочувствие к слабому, милосердие к обездоленному. Я всегда жалел Мину – жалел за ее боязливость, зависимость, неловкость, робость и женскую несостоятельность; жалел за бесплодные усилия воплотить свою судьбу; жалел за поражения; и теперь я жалел ее за окончательность провала: она умерла в родах, умерла такой молодой… И эта жалость была – я ощущал это, прижимаясь к мертвому телу, – не только полным принятием Мины, но и особой любовью. Любовью горькой, жгучей, светлой и сердитой, но все же любовью.

Вопреки обычаю, я не мешкал.

По традиции тело на целый день оставалось непогребенным, чтобы люди могли проститься с умершим; затем его предавали земле. Но я знал, что никто не придет почтить Мину – девочку, заблудившуюся в мире взрослых. До нее никому, кроме меня, не было дела, ведь близких у нее не осталось.

Я объявил Маме, что похороню Мину этой ночью. Она сказала:

– Я упрежу твоего отца.

– К чему?

– Как вождь, он…

– Я не хочу с ним встречаться! Ни за что! Ни с ним, ни с Нурой! Понимаешь? Мама, ты понимаешь?

Она мрачно кивнула:

– Кто поймет тебя лучше, чем я!

Украсив Мину бусами из ракушек, я обернул ее холстиной, то же проделал с ребенком и отправился в лес, взвалив оба тела себе на спину. Мама не хотела оставлять меня в одиночестве и шла на почтительном расстоянии за мной.

Я вырыл яму неподалеку от узловатого замшелого дуба. Мне хотелось защитить тела моих близких от оголодавших зверей, не оставить их на потребу хищникам, и я долго вгрызался в твердую глину. Потом мы с Мамой отправились на поляну, набрали там охапки цветов и забросали ими дно могилы.

Мина обожала лилии и была без ума от их запаха. Пусть эти цветы охраняют ее в пути.

И наконец, я придал ей позу спящего ребенка, чтобы приготовить ее к грядущему рождению. Процедура оказалась непростой; члены одеревенели и не желали менять положения; я изо всех сил старался притянуть ее колени к подбородку: по нашим верованиям, она возродится в земле лишь в позе зародыша. Когда мне это удалось, я приложил младенца к ее животу.

Мама протянула мне припасенный горшок охры. Я рассыпал красный порошок – кровь мертвых и кровь возрождения – по мертвым телам, проложил тонкие бороздки охры из их ноздрей, чтобы указать дыханию нужное направление.

Я укрыл их землей и выровнял холмик. Физическая работа принесла мне облегчение. Рыть, укреплять яму, засыпать землей – эти заботы отвлекали меня от печали.

Окончив дела, я бросился на землю и провел остаток ночи, призывая Духов встретить Мину и моего ребенка благосклонно. Я мысленно посылал прощальные поцелуи моей мертвой жене, этой девочке, которая получила при жизни лишь скудные крохи любви, тогда как сама дарила ее щедро.

Забрезжил рассвет. И деревня, и Озеро еще дремали. Бледное небо струило на водную гладь слабый свет. Я окинул взором округу. Воздух, вода и лес были погружены в мирную тишину.

На могилу села синица.

Я стал ее разглядывать. В отличие от своих живых и подвижных сородичей она была задумчивой и медлительной. Посмотрела на меня.

– Мина?

Синица не упорхнула, а еще пристальней на меня уставилась. Что это? Не иначе с недосыпу я сплю наяву. Казалось, птичка похожа на Мину – своим невзрачным оперением, своей неброскостью и мягкостью.

Но вот синица вспорхнула и села на ветку дуба.

Я обернулся к Маме:

– Я ухожу.

Она встрепенулась:

– Что это значит?

– Ухожу из деревни.

– Надолго?

– Навсегда.

Мама вцепилась мне в руку:

– Нет, Ноам! В одиночку тебе не выжить!

– Буду жить как Охотники.

– Но всех, кто был проклят и выдворен из деревни, нашли мертвыми.

Она вспомнила о тех двоих, кого Панноам несколько месяцев назад приговорил к изгнанию; обоих нашли под деревом бездыханными, без всяких увечий или следов насилия, будто они лишились жизни, как сорванный цветок.

– Это другое, Мама. Они были наказаны за преступления, и их вышвырнули принудительно. Я же покидаю деревню добровольно. Я хочу уйти, мне это нужно.

– Это бегство!

– Может, и так…

Мама посмотрела на меня долгим взглядом; глаза ее покраснели.

Она сказала с легким вздохом:

– Будь я моложе, ушла бы с тобой.

Она обняла меня, прижала к груди и, отвернувшись, чтобы скрыть от меня слезы, быстро зашагала к деревне.

За всю жизнь она ни разу не обидела меня ни словом, ни поступком. Всегда была ко мне внимательна. Я боготворил лишь отца и теперь сознавал, что мать заслуживала большей моей любви. Я решительно ничего не смыслил в женщинах.

А в мужчинах?

В себе…

Мама скрылась за деревьями, я кинулся в свой дом. Спешно побросал вещи в мешок, бросил на плечо лук.

Прощайте, соседи и сородичи! Прощай, отец! Прощай, Нура! Я оставлял деревню, никем не замеченный.

По пути я завернул на могилу Мины.

Синица так и сидела на ветке дуба; увидев меня, она замерла.

И когда я продолжил путь, она снялась и полетела вслед за мной.

3

Боги и Духи меня прокляли. Несмотря на доводы матери, которая считала, что во всем виновата моя несчастная жена, я больше не обольщался: Боги и Духи вознамерились прервать мой род. И Мина была не целью, а лишь орудием их злого умысла; метили они в меня. Но почему?

Прошагав час, я остановился под деревом, утолил жажду и съел несколько орехов.

Отсюда я мог оглядеться.

Озеро было спокойным – ни волнения, ни ряби на зеркале воды. Лес тоже притих, был чист, прозрачен и недвижен. Ни ветерка. Ни малейшего звука. И уханья выпи не слышно. Только рыжая цапля тревожно забила крыльями, но, едва взлетев, передумала, замерла и села на торчавшую из воды ветку.

Я старался понять, чем провинился перед Богами и Духами. Не осквернил ли я источник, купаясь? Или раздавил небрежно плод земли, корень или гриб? А может, сам того не ведая, ступил в священный круг? Или произнес кощунственные слова? Но ничего подобного я припомнить не мог. Гнев Богов и Духов был давнишним, восходил ко времени моей женитьбы…

Бежевая синица вспорхнула, на мгновение зависла и села на дерево над моей головой. Она избегала моего взгляда, но от меня не отставала. Когда я в упор на нее смотрел, она тревожно и робко склоняла головку, как Мина. Она озадачивала меня: если обращенная в птицу душа Мины меня преследовала, мне надлежало что-то предпринять. Я не мог спрятаться, уклониться от испытания. Возможно, моя судьба поправима…

– Ноам, мне нужно с тобой перемолвиться.

Передо мной возник Тибор в своем необъятном плаще.

– От женщин я узнал о несчастье, которое приключилось с Миной, а потом, когда собирал утром травы, заметил, как ты покидал деревню. Прости, что я тебя выследил. Хотел выразить тебе мое сочувствие. И хотел бы тебе помочь и сделать все, что в моих силах. Ведь ты незаменимый человек, Ноам.

Я только что гадал, пытаясь разобраться в своих ошибках, и это внезапное признание потрясло меня. Я не поверил своим ушам.

– Я обыкновенный человек.

– Ноам, ты толковый, пытливый, наблюдательный и доброжелательный. Сказали бы мне, что ты кого-то обидел, я ни слову не поверил бы.

– Боги и Духи думают иначе. Они полагают, что я их оскорбил. Из года в год они карают меня, истребляя мою семью.

Тибор сел рядом со мной, расставил ноги и стал покачиваться из стороны в сторону.

– Ты судишь поспешно, Ноам. За последние годы Природа явила тебе свою мудрость.

– Что?

– Давай-ка я расскажу тебе одну историю. Я, как и твой отец, очень ценю собак. Когда-то я жил в моей родной деревне, пока ее не смыло грязевыми потоками, и у меня была собака. Однажды она принесла пятерых щенков. При появлении каждого малыша она осторожно хватала плодный пузырь, бережно вскрывала его своими острыми зубами, вылизывала щенка и прикладывала к соску. И вдруг появился шестой. Собака увидела его, вздохнула и оставила на земле. Я был поражен; я поднял его, выпростал из пузыря, показал матери, и та, еле живая от усталости, только трижды лизнула его, да и о том пожалела, и отвернулась. Тогда меня возмутило ее поведение. Но двумя месяцами позже я оценил ее прозорливость. Вынужденная выкармливать такой приплод, она стала чахнуть, и ее одолело беспокойство, что она не справится со своей ролью. Если б я не применил свои способности целителя, не взял на себя кормление щенков и не выходил бы их мать укрепляющими кровь травами, дело кончилось бы плохо.

– Ты к чему ведешь?

– Природа знает. Природа дала понять, что собаке с шестью не справиться, вот она и оттолкнула шестого щенка. Природа посчитала, что лучше пусть один умрет, чем погибнет весь приплод вместе с матерью. Природа предчувствует, рассчитывает и предвидит. Мы же утыкаемся в настоящее, а к будущему слепы.

Он легко стиснул мое плечо.

– Если твой ребенок умер в утробе, значит у него не было ни сил, ни призвания жить. Это жесткое решение Природы говорит о ее мудрости.

– А Мина?! – воскликнул я. – Ее смерть тоже объясняется мудростью?

Тибор спокойно продолжал:

– Сколько у нее было выкидышей?

– Три.

– А сколько детей не дожили до года?

– Четверо. Нет, пятеро.

– Это означает, что твоя жена не могла осуществить свою женскую судьбу.

Я понурился, не желая соглашаться с такими доводами и слушать неуважительные слова о Мине.

Тибор неторопливо продолжал:

– Мы напрасно злимся на Богов и Духов. Не постигая их промысла, мы мним их грубыми, бездумными, капризными, непоследовательными и мстительными. Тогда как нам следует, напротив, признать их прозорливость. Они не проявляют ни злобы, ни глупости, но предвидят. Не усомнимся же в их мудрости, а усомнимся в нашей, ибо она весьма ограниченна.

Он накрыл мою руку ладонью.

– Если Боги и Духи забрали твою жену и детей, они ждут от тебя иного. И однажды они это покажут.

Синица чистила перышки и не слушала нас. Я думал о Мине, о ее незаметном пребывании на земле, ее короткой жизни, полной страданий и несбывшихся надежд.

– Где взять силы, чтобы двигаться дальше?

– Все живущие – это выжившие, Ноам. Живущие пережили свое рождение, детские болезни, голод, холод, бури, битвы, печаль, разлуку и усталость. Живущие наделены силой идти вперед.

– Ради чего идти вперед?

– Ради жизни. Жизнь является самоцелью, Ноам. Природа неустанно о том свидетельствует. Я, целитель, не противостою Природе. Когда я кого-то лечу, я ей подражаю.

– Ты борешься со смертью.

– Я не борюсь со смертью, но борюсь за жизнь.

– Ты принимаешь смерть?

– Природа нуждается в смерти, чтобы продолжать жизнь. Оглянись вокруг. Этот вечный лес питается самим собой. Видишь? Никаких обломков. Ничто не пропадает напрасно. Ни испражнения, ни трупы, ни гниль. Падают ветви – и удобряют почву. Падают деревья – и кормят своими останками растения, грибы и червей. Падают животные – и их плоть, шерсть и кости нужны другим животным. Когда ты продираешься сквозь кусты, идешь по зарослям вереска, топчешь побеги, твои ноги ступают по множеству прежних лесов. Мертвые листья превращаются в живые, молодой стебель пробивается из разложившегося. Каждое падение дает рост, каждое исчезновение умножает бытие. И нет поражения. Природа не ведает ни остановки, ни конца, она начинает снова и порождает новые формы. Смерть служит возрождению жизни, ее продолжению и развитию.

– Но ты воспротивился смерти моего отца после его ранения!

– Ты упрекаешь меня, потому что это разлучило тебя с Нурой. Но я не победил смерть: Панноам однажды умрет. Я продлил его жизнь, используя жизненные силы, которые были в его распоряжении и в моем.

Мы замолчали. Перед нами под весенним солнцем лежало равнодушное Озеро.

Тибор ткнул пальцем в мой мешок:

– Что ты намерен делать?

– Жить.

– Тем лучше.

– Подальше от деревни.

– В другой деревне?

– В лесу.

Он прочистил горло.

– Охотников не боишься?

– Я стану одним из них.

Он долго молчал, потом встал и отряхнул плащ:

– Мне так хотелось, чтобы знание мое не пропало, хотелось передать секреты Природы, которые я открыл. Я видел в тебе своего ученика.

Он покачал головой.

– Чтобы это стало возможным, надо было, чтобы моя дочь…

Он покраснел и замолчал, будто ища моей поддержки. Я кивнул. Он прошептал, кусая губы:

– Ах, Нура… Нура…

Он виновато умолк, понимая, что жалуется. Нура оказалась роковой для него, для меня, для моего отца, для моей матери. Он судорожно сглотнул и посмотрел вдаль:

– Ты остаешься сыном, о котором я мечтал, Ноам. Или названым сыном. Я буду сюда захаживать. Если я тебе понадоблюсь, ищи меня здесь.

Он отвел глаза и стал спускаться по склону, заросшему папоротником; и вскоре высокая благородная фигура человека, которого я был бы счастлив назвать своим отцом, скрылась из виду.

Я встал, подхватил мешок и пошел своей дорогой.

Вскоре меня догнала удивленная синица – она будто говорила: «Ты что, решил сбежать? Забыл меня?»

И я уже не сомневался, что душа Мины вселилась в синицу, – а я ведь и правда о ней забыл.

С первых дней я ощутил приток сил. Я бродил, охотился, собирал дары леса и готовил пищу. Каждый вечер выбирал новое место для сна. Живость этих забот берегла меня от пресыщения.

Мне нравилось, что мое молодое тело безраздельно принадлежит вечно молодой Природе. Все в ней меня пленяло: безупречный рассвет, неутомимое солнце, ослепительная лазурь, напитанные светом облака, говорливые стремнины, шепот ручья, завеса ливня, жесткая и мужественная песня ветра, мягкость сумерек, загадки ночной тьмы, утешительный свет звезд и кокетливая луна, любившая подгримироваться то медью, то серебром. С тех пор как я поселился в лесу, мне открылось величие мироздания, я выстраивал себя в нем и вершил новое таинство брака.

Как ни странно, мне не встретился ни один Охотник. Наша деревня содержала отряд воинов, защищавших нас от грабежа и насилия, а я мирно ходил по лесам и полям, встречая лишь животных. Разве что однажды мне померещилась грозная тень великана, да и та вмиг исчезла; я решил, что мне привиделось; она смутно напомнила мне исполина, спасшего Панноама от Охотников.

Меня удивило открытие: мне было довольно часов двух для удовлетворения всех моих нужд. Я быстро умывался в ручье и тут же стирал свою одежду[9]9

Люди всегда заботились о чистоте. Это человеческая страсть. Неухоженные индивидуумы мне встречались, но грязных эпох и обществ, требовавших нечистоплотности, я не видел.

Желание чистоты незыблемо. Но определение чистоты меняется. По ходу истории вода, скажем, имела более-менее хорошую репутацию. Во времена моей молодости мы верили в достоинства проточной воды, умывались в речках и ручьях и с недоверием относились к стоячей воде. Потом пришли греки и римляне – те ценили недвижную воду бассейнов, прохладную либо теплую, а люди Средневековья обожали парильни. Однако в эпоху Возрождения, после стольких эпидемий чумы, баню стали обвинять в том, что она раскрывает кожные поры и впускает возбудителей смертоносной хвори. И вот прибегли к безводному туалету, используя пудры, травы, цветы, спиртовые настои и уксус. Сильный телесный запах считался свидетельством отменного здоровья, однако аристократы, хоть и похвалялись, что обладают им, все же маскировали его духами. Сегодня нам кажется, что этот обычай обрекает людей на нечистоплотность, а тогда ему следовали неукоснительно. Но вода снова вернулась… Теперь знания о вирусах и бактериях расширяют представления о грязи и диктуют новые требования.

Требование чистоты остается в силе, понятие о грязи развивается.

[Закрыть]. Насытиться было проще простого: леса изобиловали дичью, ручьи – рыбой, а деревья – плодами. Как моя новая жизнь отличалась от прошлой! Больше нет нужды возделывать поля, пасти стада, дрессировать собак, выменивать на ярмарке товар, ремонтировать жилище – не говоря уж об обязанностях, связанных с отцом: обсуждать, советовать, примирять, судить и надзирать за нашим воинским отрядом. Теперь я был полным хозяином своих дней.

Поначалу это меня радовало; освободившись от принуждений, я наслаждался непочатым запасом времени. Потом он стал меня угнетать. Безграничность досуга удручала меня, и я заподозрил, что люди выдумали разделение труда и общинную жизнь, чтобы развеять скуку.

Иногда по утрам я тосковал. Впереди был целый, ничем не занятый день, его протяженность пугала меня и подавляла. Прежде я не знал, за что хвататься, ведь всех дел было не переделать; здесь я выбирал между бесполезным, необязательным и избыточным. Я частенько приходил к волшебному дереву, карабкался на него, устраивался на ветке, и мы дарили друг другу ласки. Экстаз сменялся дремотой, так повторялось два-три раза кряду, но это утомляло. Удовольствие не ослабевало, но о теле этого было не сказать. Пришлось призвать себя к воздержанию.

Вечерами тоска накатывала сильнее. Загорались звезды, воцарялась на небе луна, и призрачные облачка тянулись к ней, спеша оказать почести; я казался себе в такие минуты маленьким и жалким.

Но гордость не позволяла мне вернуться. Я не мог признать поражение, ведь я только ступил на новую дорогу. Неужели я встану в строй, когда я едва из него вышел? Невозможно! Конечно, меня встретят с радостью, никто не упрекнет меня за отлучку, а может, и праздник устроят. Но я ценил лишь Ноама, который покинул деревню и провозгласил свою силу, приняв столь рискованное решение; уважать я мог лишь его. А того, который подумывал о возвращении, я презирал. Во мне шел постоянный поединок между дикарем и жителем деревни, свободным и пленником, Ноамом-без-отца и Ноамом-покорным-сыном.

Приняв эту раздвоенность и предпочтя ее трусости, я продолжал лесную жизнь.

Как-то ранним вечером, когда вишневые деревья щедро дарили свои плоды, я, сидя на кочке, ладил свое оружие. С утра пораньше я нарезал веток, наделал из них стрел, снабдил их кремневыми наконечниками, усилил тетиву. Затем набил кленовых листьев в пустой рог, в котором всегда хранил тлеющие угли.

Сгустились хмурые облака; их армия быстро надвигалась на Озеро. Молчаливые, дисциплинированные, несмотря на свою разношерстность, они теснили солнце и заполоняли небо. В их неспешности было что-то неумолимое и страшное, тьма пугала именно тем, что она медлила.

Сгрудившись, заняв боевые позиции и затаив дыхание, облака выжидали. Они наваливались друг на друга, и их плотность менялась; легкие облака сбивались в тяжелые угольно-темные тучи…

Слева сверкнула молния.

Тишина строя солдат, сосредоточившихся перед броском.

Прогремел гром.

Вторая молния раскроила горизонт.

И тут тучи прорвало. Как кровь из раны, хлынули потоки воды.

Я подхватил лук, колчан, мешок и укрылся под дубом.

Сверкнула третья молния.

Подоспел и ветер, будто послушный молниям. Он налетал бешеными порывами, пригибая травы, колотя кусты, выламывая ветви деревьев и раскачивая стволы. Он ревел. Ярость мешала ему сосредоточиться, он прыгал то в одну сторону, то в другую, поднимался, ложился, кусал себя за хвост, крутился волчком[10]10

Ветер – самая неуловимая стихия. Наблюдатель ветра подвержен его капризам: жди, когда он поднимется, разбирайся, откуда прилетел, изучай его норов, измеряй силу, температуру и влажность. Дует ветер или же затих, он ускользает.

Мы, Озерный народ, насчитывали шестерых Богов Ветра. Они различались направлением и нравом. С севера приходили двое, дружественный и воинственный, свежий Бор и бешеный Кек. С востока налетали двое близнецов: мягкий Зоф – он пробуждался с вечерней звездой и приводил весну – и Зеф – этот был с придурью и все на своем пути крушил. Наконец, Мёро появлялся с запада, Ното – с юга. Думаю, что греки позднее развили наши представления, назвав Эола владыкой ветров и отцом шестерых детей.

Мы не знали, на небе ли обитают эти Боги или же в горах. Несмотря на их непреклонный характер, даже если мы находили их жестокость беспредметной и бессмысленной, мы старались смягчить их гнев молитвами и дарами. Но применять их силу нам в голову не приходило. Мы жили под их властью, были их вассалами. Правда, нам случалось прибегнуть к помощи какого-нибудь ветра, чтобы поскорей высушить белье, но мы делали это украдкой. Мы трепетали перед ними и не могли их постичь.

Потом, когда люди стали использовать ветры, я был поражен: сначала возмущен, потом восхищен. Меня потрясло, как ловко парусники играют ветрами, и я понял, почему моряки, ученые и торговцы хотят лучше их узнать. Ну а что до мельниц, которые используют мощные мускулы ветра, я видел их появление и любовался ими многие века. Их исчезновение меня опечалило; но сегодня они возродились в виде ветряных турбин, производящих электричество, и это меня радует.

[Закрыть].

Я задрожал от страха. Как он разгневался! Чем люди провинились перед Богами и Духами? Что нарушил Озерный народ, чем вызвал такую жестокость?

Даже свернувшись клубком, я уже не мог укрыться ни от холодных струй, ни от пощечин шквала.

Раскаты грома нарастали, молнии исчеркали все небо; еще чуть-чуть – и оно рухнет на землю. Я был в самом сердце бури. Она целилась в меня.

Я закрыл глаза, надеясь стать менее заметным.

Но громыхание усиливалось, неудержимое, непримиримое и дикое; мне казалось, буря вот-вот истолчет меня в порошок. Я снова открыл глаза.

Вспышка, меня ослепило.

Молния ударила в дуб.

Дерево заскрипело и с душераздирающим воплем раскололось, жалуясь на свою участь. Оно падало на меня.

Я отскочил, едва успел увернуться и опрометью бросился прочь. Где мне укрыться? Найду ли прибежище?

В беспамятстве я бежал и бежал. Иногда оскальзывался на мокрой глинистой почве. Я был в грязи с ног до головы. Я дрожал от холода, сырости и страха. Зубы стучали. Я метался из стороны в сторону, не находя пристанища, надсаживался от неудержимого крика.

Потоки воды осаждали меня, а их трепал ветер. Меня поливало, кололо, хлестало, секло, пронизывало, отрывало от земли и погружало под воду.

Я выскочил к скалам и заметил в них темную расселину. Пещера!

Войдя в нее, я почувствовал, что спасен. Двигаясь в темноте вдоль стенки, я наткнулся на что-то теплое.

Раздалось ворчание.

Ворчание переросло в хрип, потом в раскатистый рык.

Медведь! Здесь жил медведь. Я разбудил его…

Я отступил назад.

Медведь привстал и огляделся. Он был очень удивлен, когда сообразил, что к нему кто-то вторгся. Вот-вот он на меня кинется…

Я в ужасе бросился наутек и из последних сил помчался вдоль скал.

Зацепившись ногой за корень, я обессиленно рухнул на землю. Было ясно, что пришел мой последний час.

Но, обернувшись, я увидел лишь сплошную завесу дождя. Медведя не было. Может, он тоже дрожал от страха в своей пещере?

Я поднялся и продолжил свой путь вдоль скал. Вскоре я набрел на узкую расселину, куда медведю было не протиснуться. Я осторожно в нее проник и дождался, когда глаза привыкнут к темноте; когда я убедился, что новое мое убежище необитаемо, я с облегчением вытянулся на камне.

* * *

Я оставался в этом гроте два дня и две ночи. Выбегал лишь для того, чтобы попить или облегчиться. Дождь все шел и шел, упорный, плотный и неуемный. За два дня его пролилось столько, сколько не выпадает и за месяцы. Во влажных сумерках грота монотонный и унылый шелест воды нагонял плотную беспросветную тоску.

Продолжать путь было бы безрассудно. Я понятия не имел, где нахожусь, притом почва сделалась зыбкой, пейзаж – неразличимым. Все тонуло в неопределенности. Мир превратился в сплошную жижу. Я с тревогой думал о своих вещах, луке, колчане и особенно о мешке, в котором лежали мои пожитки: кремневые ножи, веревки, шкуры и рог с углями. Мне не терпелось вернуть все это.

На третье утро дождь перестал.

Совсем изголодавшись, я высунулся наружу, убедился, что медведя поблизости нет, и покинул свое логово.

Куда меня занесло?

Я попытался собрать воедино свои воспоминания о бегстве, чтобы определить нужное направление. Увы, сделать этого мне не удалось. Что было причиной – провалы в памяти или усталость? Носясь зигзагами средь бури, я очутился на незнакомой территории.

Тревога усугубляла мою слабость. Если быстро не отыщу свои вещи, я пропал.

Я плелся нога за ногу в поисках хоть чего-нибудь съедобного. В этой части леса росли лишь буки, дубы и клены, и ни одного фруктового дерева. О дичи без лука и стрел и мечтать не приходилось.

Ситуация казалась безнадежной.

Ноги в силу какого-то животного инстинкта сами собой продолжали движение. Они были умнее меня и вели по склону к Озеру. Может, оно в нескольких шагах отсюда, а может, мне и за день до него не дойти.

В полдень, дрожа от голода и отчаяния, я опустился под деревом.

И не поверил глазам. Перед моим носом висел заяц. Он был захвачен веревкой, привязанной к кусту, и уже испустил дух. Не задумываясь о том, кто установил ловушку, я извлек из нее зайца.

Наконец-то у меня есть пища. Сырой? Не важно! Вот сдеру шкуру и съем его!

Я ползал на четвереньках в поисках острого камня, чтобы рассечь им шкуру, когда меня накрыла тень.

Я обернулся, задрал голову: великан!

Разъяренный Охотник с палицей в руке замахнулся, чтобы прибить меня.

Я взвыл:

– Нет!

Палица медленно опускалась.

– Панноам!

Палица дернулась в сторону и опустилась на мох, рядом с моей головой.

Великан удивленно посмотрел на меня:

– Почему ты крикнул «Панноам»?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?