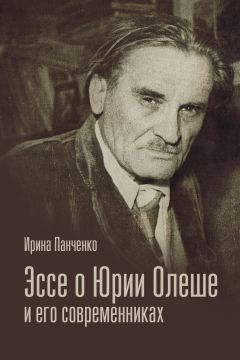

Читать книгу "Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма."

Автор книги: Ирина Панченко

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Но шло время. Олеша стал признанным писателем, а требование «перестроиться» всё не теряло своей актуальности и всё тяготело над «попутчиком» Олешей. Причём «перестройка» и «опрощение» стали как бы синонимами. Олеша стал приспосабливаться к «железным» требованиям эпохи. Он то говорил о необходимости жертвовать формой ради доступности вещи, «ради доходчивости идеи», то предостерегал от «пренебрежительного отношения к форме». Теоретически он формулировал готовность пожертвовать своим даром, а вот мог ли следовать этим формулировкам?…

К 1929 году относится найденная мной в архиве записка Олеши: «Писатель должен реконструировать своё умение так, чтобы вещи его были абсолютно доступны всем. Довольно изысканности, высокомерия. Я отворачиваюсь от всего, что писал до сегодняшнего дня, от вычурности, инфернальности и прочей чепухи… Дело не в форме, а в чистой и глубокой мысли»[39]39

Олеша Ю. Автограф // РГАЛИ. Фонд № 358. Опись № 1. Ед. Хр.2.

[Закрыть].

В 1930 году Олеша признавался в своей борьбе с «тяготением к чистому искусству, в тяготении, изживаемом с трудом»[40]40

Олеша Ю. // Стройка. 1930. № 3. С. 17.

[Закрыть], и в том же году ораторствовал: «Страшно раздвинуты были ножницы между пониманием искусства массами и пониманием его верхушкой. Мы должны эти ножницы раз и навсегда сдвинуть с тем, чтобы разрезать ими тех, кто говорил, что искусство должно существовать только ради искусства»[41]41

Олеша Ю. Выступление на первой Всероссийской конференции драматургов, композиторов, авторов малых форм // Лит. газета. 1930. 9 октября.

[Закрыть].

В 1931 году Олеша в «Литературной газете» ратует за «собственный, никем не продиктованный метод», за «разнообразие творческих приёмов»[42]42

Олеша Ю. // Лит. газета. 1931. 24 января.

[Закрыть]. В 1932 он сознаётся, что ему «до воя, до слёз» хочется стать певцом восходящего класса – пролетариата»[43]43

Олеша Ю. Говорят драматурги // Рабочий и театр. 1932. № 2. С. 6.

[Закрыть], и ради этого он готов на многое: «Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это – слабость, от которой я хочу отказаться»[44]44

Олеша Ю. Художник и эпоха // Советский театр. 1932. № 3. С. 30–31.

[Закрыть]. Но уже через месяц Олеша иронизирует: «Я, конечно, перестроюсь, но как у нас делается перестройка? Вырывается глаз у попутчика и вставляются глаза пролетария. Сегодня – глаза Демьяна Бедного. Завтра – Афиногенова, и оказывается, что глаза Афиногенова с некоторым бельмом»[45]45

Олеша Ю. О глазах Демьяна // Советский театр. 1932. № 3. С. 30.

[Закрыть]. Ещё через три месяца Олеша, размышляя над созданием «Магнитостроя литературы» (под которым понимался будущий Монблан пролетарской литературы), писал: «Нужно создать Магнитострой литературы. Замечательно. Но нужно подумать и об архитектуре этого Магнитостроя. Если пренебрежительно относиться к форме (а это у нашей критики есть), то… он, конечно, не будет «Магнитостроем», а так – небольшой фабрикой мочалы»[46]46

Олеша Ю. О Магнитострое литературы // 30 дней. 1932. № 5. С. 67.

[Закрыть]. Олеша знал цену беллетристике, которая создавалась под крылом РАПП, но признавался в этом только себе. Он писал в дневниковых записях той поры: «Как пекут романы! Как противно стало читать эти романы! Неделя не проходит со дня объявления очередной кампании, и будьте любезны – появляется серия рассказов с сюжетом, с героем, с типами – с чем угодно: колхозное строительство, чистка, строительство нового города. Необходимо, мол, литературе отражать современность… Но современна ли такая форма отражательства»[47]47

Олеша Ю. Книга прощания // М.: Вагриус, 1999. С. 36.

[Закрыть].

Однако себе Олеша в это время наивно отводит роль литературного наставника пролетарских писателей: «Я думаю, что моя писательская функция…, моя линия – продумать вопросы искусства для того, чтобы подготовить путь для грядущего пролетарского художника. Я эту функцию считаю громадной. Я полагаю, что именно эта моя главная функция…»[48]48

Олеша Ю. О наставничестве // Советский театр. 1932. № 2. С. 31.

[Закрыть].

О том, до какой степени заблуждался Олеша, до какой степени избранная им миссия была не нужна ни «восходящему классу», ни партийной власти, свидетельствуют приведённые выше факты, и то событие, которое предшествовало постановке пьесы «Список благодеяний». В РГАЛИ среди материалов, освещающих жизненный путь Юрия Олеши, я обнаружила не совсем обычный документ. По значению, пожалуй, он мог бы поспорить с пропуском Олеши на завод «Красный пролетарий» и расчетной книжкой, если бы они сохранились. Речь идёт о пригласительном билете, выданном Юрию Олеше как подсудимому на общественный суд над драматургами, не пишущими женских ролей. «Заседание суда, – сообщалось в билете, – состоятся 26 и 27 декабря 1930 года в зрительном зале теа-клуба. Начало ровно в 11 часов 30 минут вечера». На билете рукой Олеши написано: «Гремел две ночи напролёт»[49]49

Олеша Ю. Автограф // РГАЛИ. Фонд № 358. Опись № 1. Ед. Хр.21.

[Закрыть].

В журнале «Рабочий и театр» об этом «воспитательном мероприятии» был помещен отчёт под знаменательным названием «Под судом»[50]50

Филиппов Б. Под судом // Рабочий и театр. 1931. № 2. С. 15.

[Закрыть]. Автор отчёта Б. Филиппов рассказал, что рядом с Олешей «на скамье подсудимых» находились В. Катаев и Е. Яновский. Неявившихся драматургов (П. Киршона, А Файко, Б. Ромашова, В. Биль-Билоцерковского, В. Вишневского и др.) «судили заочно».

Одним из общественных обвинителей на этом суде выступал народный артист республики В. Мейерхольд.

Писатели были «приговорены к общественному порицанию». В течение одного года «подсудимым предложено написать пьесы, достойным образом отражающие роль женщины в социалистическом строительстве». В конце заметки Б. Филиппов делает такой вывод: «Необходимо отметить, что шуточная форма суда… была опрокинута… В результате шуточный суд превратился в подлинный общественный суд над драматургами».

Такие суды станут репетицией и прелюдией более страшных судов, которые будут происходить в годы террора без общественных обвинителей, когда приговоры будут выноситься вообще без судов по решению «троек» и «особых совещаний»…

Уже через три-четыре года сюжеты, подобные сюжету «Зависти», «Заговора чувств», «Списка благодеяний», «Секретных записок Занда» станут цензурно немыслимыми в государстве, переродившемся в тоталитарное. Олеша интуитивно словно предчувствовал это: «Литература

окончилась в 1931 году. Я пристрастился к алкоголю», – запишет он для себя[51]51

Олеша Ю. Книга прощания. С. 36.

[Закрыть]. В. Каверин зафиксирует в своём дневнике тех лет горькие и пророческие слова Олеши: «Так вы думали, что «Зависть» – это начало? Это – конец»[52]52

Каверин В. Несколько лет. Дневник писателя // Новый мир. 1966. № 11. С. 156.

[Закрыть]. Это было сказано приватно за несколько лет до 1-го Всесоюзного съезда писателей, после которого Олеша для печати снова повторит «эпохальное»: «Может быть, сейчас мы должны отказаться от сладости удовлетворять собственный вкус ради того, чтобы утверждать идею в наиболее доходчивом виде»[53]53

Олеша Ю. // Труд. 1934. 28 августа.

[Закрыть].

Под видом дискуссий тех лет о путях перестройки «попутчиков», о том, каким должно быть искусство победившего пролетариата, по сути, шёл разговор о праве художника на внутреннюю свободу или готовности категорически отказаться от неё («наступить на горло собственной песне»). Позиция автора этого афоризма Маяковского не расходилась с его высказыванием. И он был не одинок. Поэт В. Луговской писал, что он ради «дела» готов «позабыть своё имя и званье, / На номер, на литер, на кличку сменять».[54]54

Луговской В. Мускул. // М., 1929. С. 15.

[Закрыть] (Здесь В. Луговской явно полемизирует с романом «Мы» Е. Замятина).

Но были Е. Замятин, А. Ахматова, О. Мандельштам, олицетворявшие противоположную позицию. Надежда Мандельштам рассказывает, что в 1920-х – начале 1930-х «находились толпы доброхотов, которые искренно и дружески старались помочь Мандельштаму «перестроиться» (как в Китае), преодолеть себя и стать человеком. Этим занимались интеллигентные мальчики, сообразившие, что будущее за марксизмом. Прилефовские деятели Шкловский, Бобров…»[55]55

Мандельштам Н. Воспоминания. Книга вторая // Париж: YMCA PRESS, 1987. С. 343.

[Закрыть]. Однако, «осознав в юности значение внутренней свободы, Мандельштам не мог отказаться от неё с такой легкостью, с какой это делали толпы «попутчиков». Ранняя интеллектуальная зрелость Мандельштама закрыла ему возможность мирного сожительства с новой идеологией»[56]56

Там же. С. 338.

[Закрыть].

Олеша, как мы видели, не обладал единой и стойкой линией. Он бросался из одной крайности в другую: то соглашался идти «с ротой в ногу», то восставал против идеологической муштры. В 1930 году в публичных выступлениях он говорит, что попутчики «должны разоблачать самих себя», «должны расставаться с «высокой» постановкой вопроса о своей личности»[57]57

Олеша Ю. // Стройка. 1930. № 3. С. 17.

[Закрыть] и в том же году он завершает пьесу «Список благодеяний», в которой присутствует многозначительная символика. Героиня спектакля актриса Гончарова (её играла Зинаида Райх) повторяет сцену встречи Гамлета с Гильденштерном: «…вы думаете, что на мне легче играть, чем на дудке! Назовите меня каким угодно инструментом. Хоть вы и можете меня расстроить, но не можете играть на мне»[58]58

Олеша Ю. Список благодеяний. С. 101.

[Закрыть]. Устами Гончаровой автор говорил о том, что яркой личности нет места в современной жизни, поэтому талантливая личность должна потускнеть. А во время беседы с актёрами после читки своей пьесы в 1931 году Олеша, подтверждая свою близость к образу Гончаровой, скажет: «Я не могу писать вещь, где бы не стоял в качестве какого-то "я"»[59]59

Протокол беседы после читки Ю. К. Олешей пьесы «Список благодеяний» от 18 марта 1931 г. Из архива О. Г. Суок.

[Закрыть].

В окончательном варианте для постановки в Гос. театре им. Мейерхольда острота пьесы была значительно приглушена, но и в таком виде спектакль получил почти сплошь отрицательные отзывы.

Сравнение публичных деклараций Олеши с его же художественными произведениями свидетельствует о способности писателя к социальному конформизму. Это подтверждают и воспоминания А. Старостина, которому запомнилось такое высказывание Олеши: «…говоришь не всегда то, о чём думаешь, а вот пишешь всегда то, что думаешь. – Во всяком случае, – добавил он (Олеша) после небольшой паузы, я пишу, опираясь только на это правило»[60]60

Старостин А. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 65.

[Закрыть]. В сценарии «Строгий юноша», в газетных статьях второй половины 1930-х – начала 1950-х Олеша будет неоднократно нарушать это сомнительное «правило». Но и официальное давление на Олешу, как и на всех остальных представителей культуры, во сто крат усилится. Не случайно уже тогда, в начале 1930-х, Олешу в его творческих замыслах настойчиво будут преследовать образ нищего, образ сумасшедшего, с которыми он отождествлял себя. С. Бондарин запомнил слова Олеши: «Я никогда не страшился репутации сумасшедшего. Может быть, именно это даёт мне или сохраняет чувство свободы… Давно сказали мне: «Юра, тебя хотят держать при РАПП как своего сумасшедшего». Это так. Это навсегда определило моё общественное положение»[61]61

Бондарин С. Встречи со сверстником. В кн.: Гроздь винограда // М.: Сов. писатель, 1964. С. 182.

[Закрыть]. Уход в нищенство, маска «сумасшествия» (как и уход в монастырь) издревле были в России формой бегства от общества, которое не приемлешь. Не случайно подсознательно Олеша искал такой безнадежный выход….

Благожелательность к Олеше прессы 1920-х годов быстро закончилась, появились зловещие статьи-доносы, в которых эстетические оценки были заменены идеологическими. Ещё в 1928 году теоретик ЛЕФа Осип Брик заподозрил Олешу в «симуляции невменяемости», «в тайной контрреволюционности», а в Кавалерове увидел «вредителя» социалистического строительства, «врага», которого «надо добить»[62]62

Брик О. Симуляция невменяемости // Новый ЛЕФ. 1928. № 7. С. 1–3.

[Закрыть].

Друзья Олеши поведут себя, мягко говоря, ревниво и не по-дружески. В 1933 году, давая интервью В. Соболеву для «Литературной газеты», В. Катаев скажет, что не считает художественные средства Олеши оригинальными, что, по его мнению, творчество Олеши «не выйдет за пределы одного языка»[63]63

Катаев В. Интервью Соболеву В. Изгнание метафоры // Лит. газета. 1933. 17 мая.

[Закрыть]. В том же 1933-м В. Шкловский назовет творчество Олеши «миром без глубины», иначе говоря, бросит обвинение в формализме[64]64

Шкловский В. Мир без глубины // Лит. критик. 1933. № 5. С. 118–121.

[Закрыть].

В 1934 году Р. Миллер-Будницкая обвинит Олешу в «идеализме и западничестве»[65]65

Миллер-Будницкая Р. Новый гуманизм // Лит. современник. 1934. № 12. С. 104–109.

[Закрыть].

В страшном 1937 году бывший лефовец В. Перцов «выявит» в «Зависти» «художественную защиту индивидуализма», перерастающую «в идеологию буржуазной контрреволюционности», а в образе Кавалерова обнаружит «зарождение одного из тех гнусных типов человеконенавистничества, из которых подготовлялись впоследствии кадры троцкистских бандитов»[66]66

Перцов В. О книгах, вышедших десять лет тому назад // Лит. газета. 1937. 26 июня.

[Закрыть].

Этот список можно было бы продолжить. (Обратим внимание на такой многозначительный факт. Когда в стране после Великой Отечественной войны была развернута компания против «космополитизма», то многажды битый со всех сторон Олеша будет снова помянут уже в «новом контексте». А. Тарасенков упомянет писателя среди провинившихся в «буржуазном космополитизме»[67]67

Тарасенков А. О национальных традициях и буржуазном космополитизме // Знамя. 1950. № 1. С. 155–156.

[Закрыть].

И хотя пресса, безошибочно угадывая дух времени, изощрялась в разнообразных обвинениях Олеши, в начале 1930-х Олеша всё ещё продолжал испытывать наивное и слепое доверие к власти. Готовность выполнить государственный заказ эпохи и в тоже время невозможность отказаться от внутренней свободы художника с исповедальной силой прозвучали в знаменитой речи Олеши 1934 года на Первом Всесоюзном съезде советских писателей:

«…была первая пятилетка создания социалистической промышленности. Это не было моей темой. Я мог поехать на стройку, жить на заводе среди рабочих, описать их в очерке, даже в романе, но это не было моей темой, не было темой, которая шла бы от моей кровеносной системы, от моего дыхания. Я не был в этой теме настоящим художником. Я бы лгал, выдумывал, у меня не было бы того, что называется "вдохновением"»[68]68

Олеша Ю. Повести и рассказы // М.: Худ. литература,1956. С. 428.

[Закрыть]. Олеша сказал, что теперь, после съезда, к нему вернулась молодость. «Возвращение молодости» – так и были названы публикации этой речи Олеши в «Правде» и «Литературной газете» 24 августа 1934 года.

Но это была только иллюзия. Идеологическая лоботомия не проходит даром. Молодость не вернулась. Олеша ораторствовал, а его уже подстерегал кризис, творческое бессилие, внутреннее раздвоение… Он печально говорил Оренбургу: «Я больше не могу писать. Если я напишу: "Была плохая погода – мне скажут – что погода была хорошей для хлопка…"»[69]69

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 3–4 // М.: Сов. писатель, 1963. С. 420.

[Закрыть]. Олеша ещё до съезда вступил в полосу творческого кризиса, пришёл к мыслям о том, как «чрезвычайно ничтожна» его деятельность[70]70

Олеша Ю. Говорят драматурги // Рабочий и театр. 1932. № 2. С. 6.

[Закрыть], ещё тогда появились сомнения в своих силах, чувство мучительной раздвоенности. В этом он признается в мае 1934 года письме к Зинаиде Райх, которая вместе с Мейерхольдом ждала от Олеши новой пьесы: «Мне очень трудно, поверьте мне. Мне не удаётся работа, иногда мне кажется, что уже никогда я не смогу писать… Поверьте, что только эта тревога заставляет меня как бы отсутствовать… Я не умею объяснить всем трудности моего состояния. Я, кажется, уже говорил Вам о том, что мне снился афишный столб, и я стоял перед ним и искал своей афиши. Там было много афиш о чужих пьесах и не было моей. У меня очень тревожное состояние. Может быть, это разрядится чем-то очень хорошим. Я верю в это»[71]71

Из письма Ю. Олеши к 3. Райх. 1934. См.: «Любовь тянет за собой такие странные слова…» Из переписки Ю. К. Олеши с В. Э. Мейерхольдом и 3. Н. Райх // Экран и сцена. Еженед. приложение к газете «Советская культура». 1991. 21 февраля. С. 15.

[Закрыть].

И он ещё напишет в 1934 году сверхлояльную пьесу-утопию «Строгий юноша» для кинематографа, которая станет, по сути, самоповтором, вариантом «Зависти», только теперь он уберет все острые углы, все конфликты, всякую амбивалентность (время давило, в тот год, в канун писательского съезда арестовали Мандельштама), даже вложит в уста своего героя-комсомольца фразу о власти ума людей творчества, науки, «наших вождей». Но и здесь не угодит режиму. Уже снятая на студии «Украинфильм» картина будет запрещена в 1936 году к прокату с обвинением в «проповеди философии пессимизма и буржуазной идеи технократии»[72]72

Постановление треста «Украинфильм» о запрещении фильма «Строгий юноша» 10 июня 1936 г. Подпись: М. Ткач // Кино. 1936. 28 июля.

[Закрыть]. Очевидцы расскажут, как побледнел Олеша, прочитав постановление о запрещении проката фильма «Строгий юноша», на который он возлагал большие надежды. Фильм показали по ТВ только в начале 1990-х.

Он еще напишет в духе времени, в духе соцреализма (т. е. безлико и лживо), множество газетных заметок, рецензий, небольших очерков, репортажей, даже рассказов, сценариев в соавторстве и без, но всё это будет большей частью литературной рутиной, подёнщиной ради заработка, ради хлеба, всё это пройдёт незамеченным, потому что не будет там Олеши-художника.

В 1936–1937 годах, когда исчезнет всякое право выбора, когда даже дискуссии о творческой свободе станут немыслимыми, Олеша даст вовлечь себя в вакханалию политических приговоров, где уже не его, а он, подобно многим и многим, станет предвзято судить обвиняемых партийно-государственным режимом. После появления в «Правде» в рамках дискуссии против формализма статьи «Сумбур вместо музыки», явно по распоряжению правления Союза писателей (ведь такие мероприятия всегда режиссировались), Олеша выступит на общем собрании московских писателей 16 марта 1936 года и в своей речи будет искать способ похвально отозваться о Д. Шостаковиче, но в то же время, прячась за штамп «музыка, непонятная народу», будет – по партийной указке – послушно осуждать гениального композитора: «…когда появлялись новые вещи Шостаковича, я всегда восторженно хвалил их… На отрезке искусства партия, как и во всём, права (Аплодисменты). И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной (Аплодисменты). К кому пренебрежительной? Ко мне. Эта пренебрежительность к «черни» и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича – те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас… Интересы народа руководителям дороже, чем интересы того искусства, так называемого изысканного, рафинированного, которое нам иногда кажется милым и которое в конце концов является так или иначе отголоском упадка искусства Запада»[73]73

Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Олеши // Лит. газета. 1936. 20 марта. Надо заметить, что это был не первый опыт участия Олеши в обвинительных кампаниях. 29 ноября 1930 г. в связи с процессом Промпартии в «Лит. газете» было напечатано выступление Ю. Олеши «В нашем словаре имеются и грозные слова».

[Закрыть].

Эта позиция Олеши была типична для тех лет. Стоит сравнить речь Олеши с выступлением Мейерхольда на общем собрании ГОСТИМа в декабре 1937 года после появления в «Правде» разгромной статьи П. Керженцева «Чужой театр». Правда, В. Мейерхольд обвинял не других, а себя: «…партия правильно ставит вопрос – народу нужно искусство простое, нужно снимать с искусства всякую шелуху, всякие изощрения, всякие импрессионизмы, экспрессионизмы, акмеизмы и т. п…. Никаких выкрутасов и изысков. Это самое важное, что мы должны на сегодняшний день сказать… Ленин нас учил… мы торжественно обещаем товарищу Сталину к двадцатилетию Великой Октябрьской революции…» и т. п.[74]74

Мейерхольд В. Выступление на общем собрании ГОСТИМа // Московский наблюдатель. 1992. № 4. С. 42.

[Закрыть].

Слишком осторожная критика Шостаковича Олешей не понравилась верноподданным идеологам. И это недовольство не замедлило вылиться в редакционную статью «К итогам дискуссии»[75]75

К итогам дискуссии. Ред. статья // Лит. критик. 1936. № 5. С. 6–8.

[Закрыть], в которой Олеша будет подвергнут «проработке». Ну а самокритика и покаяние Мейерхольда, которыми он хотел спасти театр и отвести беду от себя, и вовсе не возымели действия. Режиссёр, как и его театр, уже были обречены.

Однако не очень удачный опыт конформизма не прошёл для Олеши, как и многих других советских писателей, даром. В речи 1937 года «Фашисты перед судом народа» он уже с казённым пафосом клеймит обвиняемых в троцкизме, не нарушая правил тогдашней идеологической кампании: «Люди, которых сейчас судят, вызывают омерзение… Мерзавцы, жалкие люди, шпионы, честолюбцы, завистники хотели поднять руку на того, кому народ сказал: ты сделал меня счастливым, я тебя люблю. Это сказал народ! Отношение народа к Сталину рождает такое же волнение, какое рождает искусство!»[76]76

Олеша Ю. // Лит. газета. 1937. 26 января.

[Закрыть]. Ценно свидетельство А. Синявского, который в книге «Основы советской цивилизации» писал: «Несколько лет тому назад, собирая из старых газетных материалов коллаж, посвящённый 37-му году, мы с тоской обнаружили, что тогда опозорились все. Буквально все. Раздавить гадину в лице очередных врагов народа призывали и Юрий Олеша, и Платонов, и Зощенко, и Паоло Яшвили, и Бабель, и Тынянов, и ещё, и ещё – и все они с гневными статьями и с художественными особенностями… А рядом печатались коллективочки, где среди россыпи имён опять же и Зощенко, и Тынянов, и Паустовский, и Павел Антокольский, и Пастернак…»[77]77

Синявский А. Основы советской цивилизации // М.: Аграф, 2002. С. 396.

[Закрыть]. Действительно, это было время, когда газеты ежедневно печатали обращения трудящихся с призывами покарать смертью «троцкистско-зиновьевско-бухаринских убийц», когда на тысячах собраний миллионы советских граждан приветствовали сообщения о расстрелах врагов, когда интеллигенция – вольно и невольно – пошла в услужение тоталитарному режиму.

Есть ли у нас сегодня право судить Олешу за эти его выступления? Ведь и отказ принять участие в подобных ритуалах был чреват самыми непредсказуемыми последствиями… Думаю, что конформистские речи Олеши, его сценарий «Строгий юноша» – это явления того же печального ряда, что и «Батум» М. Булгакова; стихи А. Ахматовой, прославлявшие Сталина; «Ода Сталину» и уничтоженные вдовой воронежские стихи О. Мандельштама, посвященные «строителям» Беломорско-Балтийского канала…

Правда, компромиссы не сломили ни Булгакова, ни Ахматову. У них хватило сил на «Мастера и Маргариту», на «Реквием». Олеша оказался слабее. Он сумел оставить только устные остроты, записанные другими, да отрывочные, порой удивительно прекрасные, дневниковые записи.

В годы террора, когда литераторам дозволяли быть лишь послушными соавторами государственного мифа, трансляторами партийной доктрины, когда царил страх, когда арестовывали, ссылали, убивали близких и дальних (Бабеля, Кольцова, Пильняка, Дикого, Мейерхольда, Райх, Лифшица…), Олеша не мог, не был в состоянии писать прозу, но его раздавленное и сжатое «я», не утерявшее окончательно своей независимости, нашло свой способ духовного противостояния режиму.

В кафе «Националь», неподалёку от Красной площади и Кремля, Олеша возрождает дух кабаре с его миражностью полухмеля, экспромтом, театральностью, вольным словом. В «Национале» за столиком Олеши, где собираются актеры, литераторы, художники, царили навряд ли мыслимые тогда ещё где-либо формы неофициального, карнавального общения. Играя, импровизируя, соря остротами, изощряясь в застольном красноречии, Олеша удовлетворял свою неистребимую потребность в творчестве и одновременно помогал преодолевать себе и другим «психологию заключённого», которую в те годы прививали всем гражданам страны. В эпоху, когда интеллигенция жила «под собою не чуя страны», когда ее речи были «за десять шагов не слышны», афоризмы и экспромты Олеши расходились по всей столице, их запоминали, пересказывали друг другу. «Тоталитаризм и богемная вольница несовместимы»[78]78

Петровский М. Ярмарка тщеславия, или что есть кабаре // Московский наблюдатель. 1992. № 9. С. 18.

[Закрыть], – справедливо пишет киевский литературовед М. Петровский. – Сталинским режимом богема была уничтожена – «либо физически, либо зачислением на государственную службу»[79]79

Там же.

[Закрыть]. Но Олеша сделает себя исключением из этого правила. Шутки и презрительные суждения Олеши были далеко небезобидны, в них был вполне прочитываемый подтекст. Например, он предлагал: «В шахматы надо ввести новую фигуру. Название ей я уже придумал – дракон. Этот предлагаемый мною дракон, ходит куда хочет и бьет любую фигуру, какую хочет»[80]80

Овчинников И. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 52.

[Закрыть]. Олеша замечает, что «теперь все говорят языком Зощенко. Министр культуры говорит языком Зощенко»[81]81

Ямпольский Б. Да здравствует мир без меня // Континент. 1976. № 6. Цит. по кн.: Ю. Олеша. Зависть. Три Толстяка. Рассказы. Материалы к биографии Ю. К. Олеши. Школа классики. Книга для ученика и учителя. М.: ACT, Олимп, 1998. С. 376.

[Закрыть]. Слушатели Олеши запомнили, что «писателю надо платить не за то, что он пишет, а за то, что он живёт»[82]82

Поляновский М. Незавершённый сценарий Юрия Олеши //Лит. газета. 1969. 5 марта. Речь шла о сценарии 1935 г. с условным названием «Девушка и смерть». В этой заметке Поляновский приводит воспоминания Ф. И. Гоппа, который запомнил процитированные нами слова Олеши.

[Закрыть] (83); «Когда Гофман пишет „вошел черт“ – это реализм, когда Караваева пишет: „Липочка вступила в колхоз“ – это фантастика»[83]83

Ямпольский Б. Да здравствует мир без меня. С. 376.

[Закрыть].

Тайной пружиной этого типа острот было противостояние советской власти. Олеша до конца остался верен этому малому, но по-своему несгибаемому сопротивлению.

Автор рискованных речей ходил по лезвию ножа. Сегодня стало известно содержание литературных архивов КГБ, прочитаны следственные дела писателей, допрашиваемых и пытаемых в застенках. Оказалось, что оговоров Олеши требовали на допросах от Мейерхольда, Кольцова, Бабеля, Стенича… Вот только одна небольшая цитата из досье Бабеля: «Его (Олеши – И. П.) беспрерывная декламация в кабаках была как бы живой агитацией против литературного курса, при котором писатели, вроде Олеши, должны прозябать… На отдельных представителей советской литературы он публично набрасывался с криками: «…Я требую одного – чтобы мне было дано право на отчаяние!»…Он носил себя, как живую декларацию обид, наносимых «искусству» советской властью; талантливый человек – он декларировал об этих обидах горячо, увлекая за собой молодых литераторов и актеров"[84]84

Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ // М.: Парус, 1995. С. 53–54.

[Закрыть].

Поэт и переводчик В. Стенич на допросах и вовсе выдвинул страшное обвинение – он заявил, что Олеша «всегда в беседах подчёркивал своё стремление лично совершить террористический акт. Например, зимой 1936 года, когда мы проходили мимо здания ЦК ВКП(б), Олеша сделал злобный клеветнический выпад против Сталина, заявив: "А всё-таки я убью Сталина"»[85]85

Шнейдерман Э. Бенедикт Лифшиц: Арест, следствие, расстрел // Звезда. 1966. № 1.

[Закрыть].

Олеша ходил под Богом. Его чудом не арестовали (может, спасла репутация городского сумасшедшего, пьянчуги?), физически не уничтожили, но он ушёл в «литературное молчание», двадцать лет не переиздавали его прежних произведений. Он писал казённым языком тех лет газетные заметки по заказу редакций (в том числе и о футбольных матчах, и о сборе металлолома, и о первых выборах в Верховный Совет СССР на избирательном участке в Москве, где баллотировался Сталин, и об изобилии товаров в магазинах Москвы, и…), он стал правщиком и перелицовщиком чужих вещей, пил и бросал пить, лечился и снова начинал пить. Он отдавал себе отчёт в той беде, которая произошла с ним: «Однажды я заметил, что теряю желание писать, в смысле сочинять что-либо о вымышленных людях и их вымышленной жизни. Это нежелание было непреодолимым, я понял: это катастрофа в моей писательской судьбе, конец. Однако умение писать меня не покидало. И даже когда я…» (Фраза в дневнике оборвана – И. П.)[86]86

Олеша Ю. Книга прощания. С. 184.

[Закрыть].

После смерти Сталина Олеша обращается вновь, как когда-то в 1930-х и 1940-х, к жанру дневниковых записей, некоторые из которых увидят свет при его жизни.

Возрождается интерес к его творчеству. Осенью 1955 года Гослитиздат решит поставить в план сборник избранных сочинений Олеши и (вот ирония судьбы!) составление однотомника и вступительную статью к нему поручат написать… В. Перцову, к тому времени доктору филологических наук. Перцов так вспоминал своё сотрудничество с писателем: «Олеша слушал с особенным вниманием ту часть статьи, которая относилась к «Зависти»…. и сказал, что мне удалось, как он выразился, "выгнуть кривизну"»[87]87

Перцов В. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 253–254.

[Закрыть]. Олешинский отзыв нельзя понять иначе, как ироничный, но Перцов понял его по-своему: «Едва ли нужно говорить, как был доволен автор статьи (т. е. сам Перцов – И. П.) этим отзывом…»[88]88

В. Там же. С. 254.

[Закрыть].

Стотысячный тираж «Избранных сочинений» (1956) Олеши (с тем самым предисловием Перцова) разошелся мгновенно. Переиздание мелькнуло проблеском новой славы писателя.

В это же время Олеша пытается работать над письменной, литературной фиксацией своих изустных метафор и острот, которые вспыхивали в полутрезвых диалогах-монологах «Националя» и часто гасли в памяти самого писателя. Но даже на дневниковую фиксацию таких образов его уже решительно не хватает. Он добровольно растратил свой талант, он устал, рано постарел. Вдова писателя Ольга Густавовна Суок рассказала мне об Олеше последних лет жизни: он хотел бы жить на палубе корабля или хотя бы под лестницей гостиницы, чтобы «быть, как нигде». И всё же Олеша делает всё новые и новые попытки «к литературе».

После смерти Олеши составители в 1965 году издадут его отрывочные записки под выспренним названием «Ни дня без строчки», но это лживое название – ежедневных-то строчек как раз и не было! По свидетельству В. Катаева Ключик (Олеша) хотел назвать эту книгу «гораздо лучше и без претензий»: «Прощание с жизнью»[89]89

Катаев В. Алмазный мой венец. В кн.: Трава забвения. С. 12.

[Закрыть]. В самой книге «Ни дня без строчки» мелькает часто выражение Олеши «прощание с миром». Нынешние издатели этой книги, расширив её объём за счет тех записей Олеши, которые по цензурным соображениям не могли быть опубликованы в 1965 году, выпустили труд под названием «Книга прощания»[90]90

Олеша Ю. Книга прощания // М.: Вагриус, 1999. 477 С.

[Закрыть].

«Ни дня без строчки» Олеши – это книга заметок, в которых, по слову Е. Евтушенко, «напряженно билась жилка сохранившегося таланта»[91]91

Евтушенко Е. Комментарий. Строфы века. С. 335.

[Закрыть], это подтверждение олешевской мысли о том, что он должен писать, «хотя бы и так»[92]92

Олеша Ю. Книга прощания. С. 251.

[Закрыть], если уже не способен на цельную и законченную вещь. В книге мерцают искры погибшей олешевской эстетики 1920-х годов.

Олешу мучил сюжет рассказа-притчи о себе самом: «Жизнь подходит к концу. Я сделал немного. Я просто назвал несколько вещей иначе. И вот пришла смерть с косой и садится напротив. И говорит: «А назови меня как-нибудь иначе…». И я мучаюсь – и не могу назвать её иначе…"[93]93

Глан И. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 291.

[Закрыть]. «Ни дня без строчки» и «Книга прощания» – это свидетельства отчаянного сопротивления Олеши старости, творческому бессилию, одиночеству, смерти, забвению, несчастливой судьбе…

После смерти Олеши о нём выйдет в Москве несколько книг. М. Чудакова сосредоточится исключительно на эстетическом очаровании прозы Олеши, не ссылаясь ни на кого из предшественников, не вступая в спор ни с одним из современников[94]94

Чудакова М. О. Мастерство Юрия Олеши // М.: Наука, 1972. 10 °C.

[Закрыть]. Коллективный сборник «Воспоминания о Юрии Олеше», на который мы ссылались выше, не без трудностей появится в 1975 году. Книга В. Перцова, в которой он будет усиленно «выпрямлять кривизну» своих и чужих оценок Олеши предшествующих лет, замалчивая все мучительные противоречия писателя, драматизм его судьбы, выйдет в 1976 году[95]95

Перцов В. «Мы живём впервые». О творчестве Юрия Олеши // М.: Сов. писатель, 1976. 239 С.

[Закрыть]. Завершенная в 1968 году тысячестраничная рукопись книги А. Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», вывезенная автором в том же году во время бегства на Запад, увидит свет в Мадриде в 1976 году, а в Москве – лишь в 1997 году.[96]96

Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Предисл. М. Чудаковой. М.: РИК «Культура», 1997. 539 С.

[Закрыть]Сильный в разоблачении социального зла Белинков пафос своей книги обрушит на тоталитаризм и ту советскую интеллигенцию, которая тоталитаризму не сопротивлялась, капитулировала перед властью. Олеше в этой книге достанется незавидная «роль мальчика для битья» (так объяснял свою позицию мне, тогда аспирантке, в личной беседе с ним в Москве в 1967 году А. Белинков). Между тем книга-памфлет Белинкова столь талантлива, жанр художественного литературоведения («литературоведческий роман»), в котором она написана, столь нов, нетрадиционен, что неискушённые в олешеведении принимают её за «блестящее исследование творческой биографии Олеши»[97]97

Сергеев П. Орешек Зубиле не по зубам // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1998. 9-10 мая.

[Закрыть]. Ближе к истине окажется А. Смирнов, который, рецензируя книгу «Сдача и гибель…», сделает вывод, что для Белинкова «на поверку Олеша – только полигон», а сама книга написана «о тираноборчестве автора и верноподданичестве героя; о белинковской ненависти к тирании и предательству и о соглашательстве с ними конформиста. То есть книга о себе. О состоянии своей души, противоположном состоянию души героя (Юрия Олеши)»[98]98

Смирнов А. Тираноборчество и клоунада: смертельный трюк // Новый мир. 1997. № 8. С. 220, 223.

[Закрыть].

Несомненно, Белинков был прав, когда писал о гибели таланта Олеши: после 1929 года шла его непрестанная «гибель», но безоговорочной «сдачи» не было. Творческий дар Олеши сопротивлялся насилию.

В прекрасной и проникновенной статье писателя Б. Ямпольского «Да здравствует мир без меня», посвященной последним годам жизни Олеши и названной его же словами из книги «Ни дня без строчки», содержится полемика с Белинковым: «Есть на свете люди – литературоведы, – которые пытаются выдать сейчас Олешу чуть ли не за эталон приспособленчества. Какая ужасная слепота и несправедливость! Да, он был раздавлен… Но он был высечен из цельного благородного камня, в нём не было ни капли, ни одного капилляра подлизы, карьериста, ему доступны были прекрасные видения»[99]99

Ямпольский Б. Да здравствует мир без меня. С. 393.

[Закрыть].

В неожиданном ракурсе расшифровал книгу Белинкова исследователь А. Гольдштейн. Он написал свою статью в такой же «поп-артовской» манере, в какой написана книга Белинкова. Вслед за Белинковым Гольдштейн расширяет общепринятые для русского литературоведения границы дозволенного, не щадит в своих откровенных и гротескных суждениях ни автора книги «Гибель и сдача…», ни его «подзащитного». Гольдштейн считает, что Белинков «все семьсот страниц делал вид, что проклинал Юрия Карловича Олешу, бывшего писателя, любимого некогда интеллигенцией, он смеялся над ним, издевался над ним, нет, не над ним, разумеется, а в его испитом, потускневшем лице над литературой и общественным строем»[100]100

Гольдштейн А. Отщепенский «соц-арт» Белинкова. В кн.: Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики // М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 253.

[Закрыть]. Вместе с тем, Гольдштейн предполагает, что Белинков «написал свою главную книгу даже не столько о советском общественном строе и даже не столько о советской литературе…, сколько написал он огромную цеховую книгу о советской литературной критике и литературоведении»[101]101

Там же. С. 254.

[Закрыть]. «Он написал свою главную книгу о гадюшнике, клоповнике, змеёвнике, зверинце, бестиарии, пандемониуме советской литературной критики и советского же литературоведения, населённых изумительными мерзавцами»[102]102

Там же. С. 255. Волны презрения, которыми облил коллег по цеху А. Белинков, столь велики, что, по мнению Гольдштейна, «этим старым девкам хорошо было бы коллективно удавиться. Ослепить себя, как Эдип, чтобы не видеть больше текстов в упор, если бы у них оставалась крупица совести на всех вместе взятых, на этих старых блядей и даже, с позволения сказать, проблядей…» (Там же. С. 254).

[Закрыть]. Гольдштейн видит сходство судьбы неудачника Олеши с судьбой неудачника Белинкова, а саму книгу «Сдача и гибель…» считает изживанием авторских комплексов, подарком психоаналитикам.