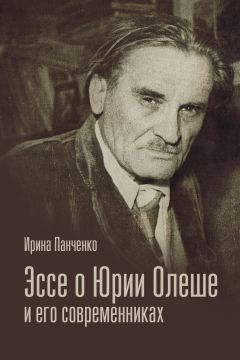

Читать книгу "Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма."

Автор книги: Ирина Панченко

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Однако в душе рассказчика не появляется ни тени интереса, ни тени сочувствия к этому незаурядному человеку, с которым свела его судьба. И это после того, как он только что в вагоне испытывал непонятное ему самому «уважение» и «зависть» к членам повстанческого отряда. По пути к деревне рассказчик поглощён лишь своим страхом: «Л меня тоже расстреляют?», – спрашивает он трусливо у Парфёнова. – «И фамилию не спросят». - отвечает Парфёнов (С. 486).

В пространстве рассказа появляются новые лица. Это атаман, главный начальник отряда, и его свита. «В свите: молодец в кожухе и травянистых обмотках и ещё один молодой, отличной наружности, в офицерской шинели с белыми красивыми руками». Состав группы наглядно объединяет представителей деревни и белого офицерства, равно ненавидящих большевиков.

К свите атамана близок ещё один карикатурно-страшненький персонаж. Это «маленький человечек, мальчик». Он «втягивает слюну, взвизгивает», «путается в шинели» и вертится «ярмарочным карликом», выполняя приказания атамана. Этакий «сын полка», вернее, сын бандитского отряда, которого воспитывают жестоким волчонком, учат насилию.

В рассказе «Ангел» всех восьмерых пленников, снятых с поезда, приводят в деревенскую кузню. Однако оказывается, что казнь задумана для одного Парфёнова, остальные семеро нужны атаману в качестве зрителей и свидетелей. На этом их роль заканчивается. «Этих отпустишь к чёртовой матери. Дерьмо!» – говорит атаман».

Когда рассказчик услышал, что он не будет расстрелян, его начинает обуревать чувство двойственности, достойное презрения: «От минувшей опасности меня охватывает почему-то деловитое настроение. И самое непонятное для меня то, что мне хочется как будто выслужиться у этого атамана, быть старательным, сказать или сделать что-нибудь такое, за что он меня похвалит. Это состояние и мерзко и приятно» (С. 487)

Рассказчик снова пугается до смерти, злится, когда обречённый Парфёнов не молит атамана о пощаде, а проявляя незаурядное мужество и силу духа, спокойно оборачивается к рассказчику, которого опрометчиво принял за друга, и даёт ему наказ: «Товарищ! Когда вас отпустят> доберитесь до ближайшего комнезёма и скажите, что меня убили бандиты и забрали у меня казённые деньги и материалы комиссии по ремонту Користовской ветки» (С. 488).

«Он улыбается, пожимает мне руку, а мне делается страшно, что атаман решит меня казнить заодно, как приятеля и сообщника. «Какая мерзость! – опять думаю я. – Какая сволочь!» (С. 488).

Свидетелем казни у Олеши становится не пламенный юноша-революционер, вдохновлённый подвигом комиссара и мечтающий отомстить врагам революции, а мелкая душонка, трус, восхищающийся превосходящей силой членов банды. Впрочем, попади рассказчик в плен к красным, и стань свидетелем казни бандитов, не исключено, что точно также восхищался бы он силой и сноровистостью большевиков. Тут речь уже не о политических пристрастиях. Страх за свою жизнь открыл в его душе такие бездны, о которых рассказчик, вероятно, ранее и не подозревал. Молодому писателю удалось необыкновенно точно и глубоко проанализировать человеческую натуру.

Вот на таком жёстком контрасте двух антагонистических чувствований Олеша сталкивает и резко обнажает бесстрашие, поразительную стойкость одного и животный страх, беспринципное рабское подобострастие другого. Комиссар Парфёнов перед смертью беспокоится о надличностном (о материалах комиссии, о казённых деньгах, о дорогом ему деле). Рассказчик думает только о личном (страхе за свою жизнь, боязни не впасть в немилость у атамана), он не способен проникнуться и оценить всю глубину непоказного мужества Парфёнова. И в то время, когда по документам, отобранным у рассказчика, он принадлежит к идейному лагерю Парфёнова (почему он и попал в число интеллигентов-пленников), все его симпатии оказались неожиданно для него самого на стороне бойцов отряда и самого атамана. Таким образом, перед нами известный в литературе XIX века психологический тип колеблющегося, нестойкого «подпольного человека», относящегося, в данном случае, к эпохе Гражданской войны. Его можно сравнить с образами Старцова из романа «Города и годы» К. Федина и Мечика из «Разгрома» А. Фадеева.

Харьковский коллега Олеши (а в те годы близкий друг) Валентин Катаев в своей поздней мемуарной повести «Трава забвения» (1964–1967) выводит образ комсомольца, поэта-журналиста Рюрика Пчёлкина, инструктора ЮгРОСТы, в которой работали Катаев с Олешей.

Примечательно, что Катаев рассказывает в своей повести схожую историю. В одном из эпизодов «Травы забвения» Пчёлкин переживает страх встречи с атаманом Заболотным и его хлопцами, переодетыми в красноармейскую форму. «Ужас охватил душу» Пчёлкина, «помрачил рассудок», «когда повели его расстреливать, грубо подталкивая прикладами». Он не дрожит, как рассказчик у Олеши, «мелкой дрожью». Рюрика настигает постыдная и неудержимая медвежья болезнь. Таким образом, эту сюжетную линию Катаев, в отличие от Олеши, решает в комическом ключе.

«На счастье Пчёлкина, атаман банды, читающий по складам бумаги, отобранные у «канцелярской крысы», «краснозадой гниды», натыкается на печатную инструкцию, в которой «содержался пункт первый о борьбе со всеми злоупотреблениями местных советских властей и нарушениями законности». <…> Именно это и спасло Пчёлкина».[229]229

Катаев В. Трава забвения // М.: Вагриус, 1999. С. 325.

[Закрыть] Хлопцы отряда отпустили комсомольца, сначала «весьма быстро и грубо удостоверившись, что он не жид», дав «студенту» коленом под зад и пустив для острастки ему вдогонку несколько пуль. «Пчёлкин бежал, как заяц от охотников… Драпал… Бедняга от страха совсем сбрендил».[230]230

Там же. С. 327–328.

[Закрыть]

На излёте «оттепели», будучи одним из ведущих советских писателей, Валентин Катаев мог, конечно, писать о каких-то эпизодах Гражданской войны уже весело и трагикомично, но у Олеши в 1922 году, очевидно, была внутренняя потребность серьёзно разобраться в себе и окружающем мире, и он верил, что честное искусство ему в этом поможет.

В дальнейшем Олеша стал опасаться пролетарской критики и партийного руководства искусством, стараниями которых в советской литературе очень быстро сложилось апологическое (неумеренное и чрезмерное) восхваление героев революции и Гражданской войны. Всё же такая традиция «затвердела» в литературе не сразу, а главное, далеко не все писатели соглашались ей следовать. Так независимый в своём творчестве Андрей Платонов в романе «Чевенгур» нарисовал своеобразный образ волостного комиссара, попавшего в плен к офицеру Мрачинскому. К нему же в плен попадает и Саша Дванов, «искатель истины о жизни».

«Большевистского интеллигента» Дванова, которого приёмный отец «записал в коммунисты», поручено сторожить выходцу из крестьян Никите, рядовому бойцу из отряда «беляка» Мрачинского. Пока отсрочен момент расправы, молодой Никита, расстрелявший на своём веку уже не одного идейного противника белых, делится с Двановым своими наблюдениями. Он рассказывает о своём понимании большевистского бесстрашия в зависимости от особенностей физиологических реакций человека в момент ожидания насильственной смерти.

«Никита хозяйственно перебирал бельё Дванова на седле.

– Обмочился, дьявол! – сказал без злобы Никита. – Смотрю я на вас: прямо как дети малые! Ни одного у меня чистого не было. Все моментально гадят; хоть в сортир их сначала посылай… Только один был хороший мужик, комиссар волостной: бей, говорит, огарок, прощайте, партия и дети. У того бельё осталось чистым. Специальный был мужик!».[231]231

Платонов А. Чевенгур // М.: Высшая школа, 1991. С. 106.

[Закрыть]

Отмечать мужество большевика по физиологическим приметам, т. е. по самой биологической сущности природы человека – это очень по-платоновски сильно написано – без всякого пафоса, картинности, позы. Олешевская образная стилистика в рассказе «Ангел» ближе не к иронически-насмешливой катаевской интонации, а к беспощадно нутряной, платоновской наблюдательности и бабелевской остроте и верности истине.

* * *

Из восьми пленников Парфёнов оказывается как раз той главной фигурой, за которой охотились люди атамана Ангела:

«– Который? – спрашивает, шамкая, атаман.

– Вот!

…Ты Парфёнов?

– Я Парфёнов!

– Меня не знаешь? – медленно говорит атаман. – Мы тебя, сукина сына, знаем. Гриху застрелил в Кременчуге. Двенадцать наших в Малинниках сжёг. Верно?

Комиссар молчит» (С. 487).

…Комиссара, который «играет скулами от ненависти» к взявшим его в плен, бьют по лицу.

«Атаман складывает руки за спиной.

– Я батька, атаман Ангел. Божий Ангел. Слышал, сволочь? Я вас всех переведу» (С. 487).

Атаман Ангел из рассказа Олеши в выборе своего прозвища явно ориентировался на иерархию религиозной символики, отлаженную веками (Ангелы в иудео-христианской ангеологии – духовное небесное воинство, посредники между Богом и миром, между «горним» и «дольним», возвещающие людям и исполняющие волю Божию).

За выбором религиозным атаманом такого имени стояло ещё и неприятие идей большевиков-атеистов, нехристей.

(Здесь уместно напомнить, что в уникальной по смелости и силе чувства поздней повести В. Катаева «Уже написан Вертер» (1980), где речь идёт о красном терроре времён Гражданской войны, выведен, в числе других персонажей, начальник оперативного отдела ЧК по кличке Ангел Смерти. Даже прозвища командиров противоборствующих сторон были подобны. Однако в прозвище чекиста была вложена только цель карательного учреждения: угроза, насилие, беспощадная месть).

Примечательно, что в годы Гражданской войны в Украине действительно орудовала банда атамана Ангела. Сведения о нём находим в интернете: «Евгений Петрович Ангел происходил из болгарского рода Ангеловых» (таким образом, Ангел было не прозвище, а его настоящая фамилия – И. П.).[232]232

Без автора. «Зеленые» повстанцы [online] // [URL: https://reibert.info/threads/zelenye-povstancy.99368/]

[Закрыть]Родился на Черниговщине в 1897 году, то есть был всего на два года старше Олеши. В начале Первой мировой войны

Ангел был призван в действующую армию, где окончил школу прапорщиков. Вернулся домой с фронта в чине поручика.

В ноябре 1918 года Ангел организовал «Курень смерти имени кошевого Ивана Серко» (по другим данным, «Красный курень смерти»), который сражался, среди прочего, против большевиков. Атамана также подозревают в массовых расстрелах евреев.

В том же интернет-источнике читаем: «Первый биограф Ангела, подполковник Армии УНР Михаил Середа в 1930 году писал на страницах «ТПтопису ЧервоноТ Калини»: «В его черных больших глазах всегда пылали огоньки неисчерпаемой энергии и решительного характера. Его жилистая, подвижная фигура всегда находилась в напряжении всех мускулов, требуя постоянно острых впечатлений и изменчивых движений. Был одет как кавказский ингуш – в черную шерстяную бурку, островерхую черную папаху и кавказские шерстяные сапоги, снизу обшитые белой кожей».[233]233

Там же.

[Закрыть]

Атаман Ангел был расстрелян чекистами (по другой версии, умер от тифа) в декабре 1919 года, в возрасте всего 22 лет.

Упоминала об Ангеле в своём дневнике и Вера Николаевна Бунина. Вот что она писала в Одессе в июле 1919 года: «Мы долго сидели и слушали. Вл. Ос. […]. На политическое положение он смотрит хорошо, надеется, что Деникин победит. «Все разлагается. Красноармейцы и те недовольны […]». Он возлагает надежду на зеленых, в Черниговской губернии появился атаман с шайкой, какой-то Ангел. Говорят, что он настроен против большевиков».[234]234

Бунина В. Дневниковая запись от 7 (20) июля 1919 года. Бунин И. Бунина В. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. // Франкфурт-на-Майне: Посев, 1977. Том 1. 1881–1920. Ч. 2. «Одесса».

[Закрыть]

Вспоминает Роман Гуль: «В эмиграции, в Берлине, в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которой он очень дорожил: сфотографирован каким-то уездным фотографом ражий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит "развалившись" в глубоком кресле на фоне дешевых декораций, а рядом – круглый стол, на котором – отрубленная человечья голова. И детина дико-напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это – атаман Ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселья, но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года».[235]235

Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции // Нью-Йорк: Мост, 1981. Том 1. Ч. 1. Россия в Германии.

[Закрыть]

Сам Алексей Толстой описал атамана Ангела в романе «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924): «В окошко Семен Иванович увидал, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги-тачанки; троек более пятидесяти. На передней, на развевающемся с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман Ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов, атаманца держали винтовки на изготовку». И далее: «…Но, как из-под земли, вырастал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин и хмель соскочит у казака».[236]236

Толстой А. В кн.: Похождения Невзорова, или Ибикус; Гиперболоид Инженера Гарина; Эмигранты; Рассказы // М.: ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2003. С. 34–36.

[Закрыть]

Как видим, все три Ангела разные – Р. Гуль вспоминал облик атамана на фотографии с мрачным юмором. Персонаж А. Толстого врывается в действие романа как опереточный персонаж, на тройке в позолоченном кресле, хотя в нём самом, одетом во френч (китель военного образца – И. П.), нет ничего смешного. В романтическом описании М. Середы

Ангел предстаёт отважным воином. Между прочим, в интернете встречается версия, что в годы гражданской войны действовало не менее двух атаманов под звучным именем Ангел. Их могло быть и больше. Не исключено, что именно этим обстоятельством объясняются столь разные портреты.

В свою очередь, атаман Олеши отличается от других описаний. Его облик подчёркнуто будничный – нет у него ни френча, ни косматой бурки, ни чёрной папахи, ни арсенала оружия, никаких других воинственных атрибутов: он «в штатском пальто, подпоясанном ремнём…».

Несмотря на ничем не примечательный наряд, предводитель отряда, нарисованный всего несколькими штрихами, выглядит мрачно и устрашающе. Рассказчик угадывает в атамане демоническую, злую силу, заставляющую его вспомнить знаменитый гоголевский персонаж, выступающий в классической одноименной повести помощником дьявола и предводителем нечисти: «Это земляной человек; Вий, серый, угрюмый, с длинными, сальными космами волос…» (С. 486).

В рассказе Олеши возникает резкий контраст между божественным именем Ангел и зловещим образом земляного человека, творимыми им убийствами и грабежами. Имя Ангел воспринимается как знак рушащихся устоев, безвременья и вседозволенности. Этот Вий – несомненно, Ангел гражданской войны, вместо любви и милосердия он сеет смерть.

В то же время, для идеологических противников большевиков казнь комиссара становилась справедливым возмездием за грехи, и в таком контексте имя Ангел, как того и хотел атаман, воспринимается уже не как кощунственное, а как имя силы, неумолимо вершащей суд над безбожником.

В советской литературе, хотя книг о Гражданской войне написано немало, пожалуй, надо особенно выделить Исаака Бабеля и его трагическую «Конармию», в которой писатель со всей объективностью непосредственного свидетеля изобразил обнажённую, беспримерную жестокость той братоубийственной борьбы. В своей книге Бабель рассказал не только об отчаянной храбрости, но и о преступлениях конармейцев, которые они совершали не по революционной необходимости, а по собственной воле. О пастухе Павличенке, который не убивал, а методично и зверски топтал своего бывшего барина («Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионовича»); о выбрасывании бойцом из вагона, а потом расстреле «из винта» молодой женщины, виновной в том, что хотела провести в поезде кусок каменной соли, выдав свёрток за грудного ребёнка, завёрнутого в одеяльце («Соль»); об эскадронном Трунове, который садистски убивал пленных поляков, не подлежащих расстрелу:

«…Из толпы вышел худой и старый человек.

<…> Край той войне, – сказал старик с непонятным восторгом, – вси офицер утик, край той войне.

И поляк протянул эскадронному синие руки.

<…> – Цыми пятью пальцами я выховал мою симейству…

Старик задохся <…> и упал перед Труновым на колени.

<…> – Офицеры ваши гады, – сказал эскадронный, – офицеры ваши побросали здесь одежду… На кого придётся – тому крышка, я пробу сделаю…

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул её на старого.

– Впору, – пробормотал Трунов, придвигаясь и пришёптывая, – впору… – и всунул пленному саблю в глотку.

Старик упал, повёл ногами, из горла его вылился коралловый ручей»

(«Эскадронный Трунов»).

В рассказе Юрия Олеши на жестокость большевистского комиссара Парфёнова (ведь он убивал, сжигал повстанцев отряда атамана Ангела) карающий батька в свою очередь отвечает беспредельной, изощрённой жестокостью, которая обоюдна с обеих сторон:

«Парфёнова, как ребёнка, берут за руку и подводят к наковальне. Парфёнов не упирается… Потом комиссара опрокидывают спиной на наковальню и руки притягивают к земле с об их сторон: с одной стороны правовед, с другой – страшный, взвизгивающий мальчик в длинной шинели.

– Ну, ты! – говорит атаман, подходя к Парфёнову. Мне отчётливо видно запрокинутое лицо комиссара с небритыми рыжими щеками. В руках у атамана кузнечный молот. В одно мгновение – атаман отступает, описывает полукруг обеими руками – молот взлетает и падает с лёту на лицо комиссара, лежащего на наковальне. Я слышу ужасный звук: точно кто-то мокро икнул, отрыгнулся. Потом, когда молот сдёргивается с наковальни, я вижу как правовед, отпрянув на корточках, вытирает белыми, красивыми руками забрызганное лицо. Комиссар, вывернувшись, скатывается с наковальни, на которой остаётся розовая блевотина.

Атаман сплёвывает и говорит:

– Вот тебе серп и молот» (С. 488).

Сцена казни комиссара знакова. Это не только месть за убитых и сожжённых комиссаром членов повстанческого отряда, подручных атамана Ангела. Это ещё и ритуальное заклание врага, воспроизведение архетипа

жертвоприношения. Стихия революции поднимала со дна человеческого сознания самые древние верования и обряды. И в этом атаман Ангел, действительно, представал подобным «земляному человеку», Вию, страшному пособнику дьявола, сотворённому народной фантазией.

Однако этим образ атамана не исчерпывался. Мнящий себя Божьим слугой, защитником праведных, Ангел сознательно казнит в лице Парфёнова одного из своих самых ненавистных политических врагов, обнажая не условную, метафорическую, а трагическую связь между идеалом врага (воплощённым в символе серпа и молота) и смертью, которой тот за служение своему идеалу расплачивался.

Казнь большевика Парфёнова в деревенской кузнице молотом на наковальне, превращённой в плаху, была злобным пародированием большевистских идей, эмблем, символов. Натуралистические краски, поэтика страшного и ужасного – вот те средства, которые понадобились Ю. Олеше, чтобы с большой художественной силой изобразить жгучую непримиримость вер и мировоззрений, расколовшую население России в Гражданской войне.

Такая казнь была рассчитана на внешний эффект, на разглашение сведений о ней среди населения. Здесь присутствовала зловещая театральность жестокого зрелища.

Атаман испытывает стойкую неприязнь к главной государственной эмблеме страны Советов – скрещенным серпу и молоту, принятых большевистским правительством в 1918 году.

Ненависть антагонистов советской власти подогревалась избытком «кузнечной» и «молотобойной» символики, которая окружила людей после Октябрьского переворота 1917 года. Молотобойцев изображали в живописи и скульптуре, в частности, в виде рвавшего железные цепи рабства Прометея, что символизировало освобождение пролетариата от ига капитализма. Фамилия Молотов была на самом деле псевдонимом большевика Вячеслава Михайловича Скрябина, одного из видных советских чиновников, десятилетиями занимавшего крупнейшие государственные посты. «Кузницей» называлась литературная группа, основанная в 1920 году, вышедшая из Пролеткульта (в 1931 году «Кузница» влилась в РАПП). В современную революционную песню превратилось давнее (1905), но подправленное в соответствии с требованиями времени, стихотворение пролетарского поэта Филиппа Шкулева «Кузнецы». Эту песню, идеей которой была безоглядная жертвенность и готовность к смерти во имя утопического идеала, молодёжь пела на собраниях и митингах:

Мы – кузнецы, и дух наш молод,

Куём мы счастия ключи.

Вздымайся выше, наш тяжкий молот,

В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!

Мы светлый путь куём народу,

Свободный путь для всех куём,

И за желанную свободу

Мы все боролись и умрём, умрём, умрём! и т. д.

В 1920-х годах в России в немеряном количестве выпускались плакаты о воспитании нового человека. Обременённого предрассудками – якобы буржуазными – массового человека предполагалось подвергнуть «перековке» в соответствии с новыми коммунистическими идеалами. Метафора «перековка человека», очевидно, прямо восходит к эмблематике (кузнечного) молота. Выбирая способ казни большевистского комиссара, атаман Ангел сознательно (или полусознательно) обнажал саму идею «переделки» человеческой природы насильственными средствами. Страшным жестом палача он стремился убить не только Парфёнова, он стремился распространённую метафору о «перековке человека» продемонстрировать БУКВАЛЬНО, тем самым обнажая суть самой этой не менее страшной идеи (вспомним т. н. исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа).

Об обширной сфере в стране Советов, в которой процветала глобальная «перековка» людей, убедительно напомнил публицист Евгений Никифоров:

«…В лагерях на Соловках они «перековывали» людей трудом. За этой привычной стёршейся метафорой мы не усматриваем её противоестественный античеловеческий смысл – живую плоть переделывать, «перековывать», как кусок железа, с помощью молота и наковальни. В финале давнего, непереиздающегося рассказа Ю. Олеши «Ангел» натуралистично описана подобная «технологическая процедура». Без содрогания читать этот короткий рассказ нормальному человеку невозможно».[237]237

Никифоров Е. Палата № 666 или «самое счастливое произведение» [online] // Сетевая словесность, 2004. [URL: http://www.netslova.ru/nikiforov/666.htnnl]

[Закрыть]

При прощании с жертвами Гражданской войны также не обходилось без высокого пафосного подчёркивания связи с советскими политическими эмблемами (молота, наковальни, серпа), которые символизировали новое, по сути мнимое, общественное положение пролетариата и крестьянства в молодом государстве. В рассказе «Эскадронный Трунов» безжалостный к пленным полякам Трунов самоотверженно не жалеет себя, чтобы спасти от американских бомбомётчиков свой красный эскадрон, спрятанный в лесу. Точно зная, что его замысел гибелен, Трунов с молодым помощником героически вызывает огонь на себя, стреляя с земли, с открытого пространства из пулемётов по бомбовозам. Бабель видел это своими глазами и не скрывал правды, мучительно пытаясь не оправдывать, не романтизировать, а понять соединение несоединимого в характерах конармейцев: неоправданной жестокости и подлинного героизма. В отличие от гуманистической позиции Бабеля, большевицкое военное начальство не считало самодеятельный садизм преступлением революции, в их глазах неистребимая жестокость не умоляла героизма конармейцев: «В полдень мы привезли в Сока ль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами.

<…> вырыли Трунову могилу на торжественном месте – в общественном саду, посреди города, у самого забора.

<…> – Бойцы! – сказал тогда, глядя на покойника, Пугачёв, командир полка, и стал у края ямы. – Бойцы! – сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. – Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаём Паше последнюю честь. <…> Пугачёв прокричал речь о мёртвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. <…> Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым».

Однако серп и молот не всегда использовался в трагическом, серьезном, возвышенном контексте. Так писатели-сатирики И. Ильф и Е. Петров не побоялись насмешничать над символами серпа и молота. В романе «Золотой телёнок» (1931) многозначителен эпизод, когда во время кампании «чистки» (проверки социального происхождения служащих и увольнения «бывших») в учреждении «Геркулес» города Черноморска геркулесовец Скумбриевич «так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. «Я, говорит, родился между молотом и наковальней».. .[238]238

Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой телёнок. // СПБ: Кристалл, Респекс, 1998. С. 738–739.

[Закрыть]

В 1920-1930-е годы народ повторял и напевал:

Где серп и молот;

Там смерть и голод.

Российский философ Георгий Гачев 15 апреля 1989 г. зафиксировал такую частушку, восходящую к временам «самого густого застоя»:

Как видим, усилия пропаганды по массовому насаждению символов серпа и молота встречали и сатирический отпор.

* * *

В 1927 году Олеша фактически «переписал» сюжет рассказа «Ангел», введя этот новый вариант в виде фрагмента в роман «Зависть» и придав ему оптимистическую концовку: «Я обязан ему (приёмному сыну Володе Макарову – И. П.) жизнью… – рассказывает герой романа «Зависть», коммунист Андрей Бабичев. – Он спас меня десять лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. (Ему приятно говорить о подвиге того. Видно часто он вспоминает подвиг)».[240]240

Олеша Ю. К. Зависть. Три Толстяка. Рассказы. С. 37.

[Закрыть]

В авторских черновиках романа Олеши (тогда находившихся в доме вдовы писателя Ольги Густавовны Суок-Олеши) мне удалось обнаружить (возможно, не замеченное другими исследователями) продолжение этого абзаца, позже зачёркнутое рукой Олеши: «Мальчик спас комиссара от расправы атамана Ангела».[241]241

Архив Панченко И. Г.

[Закрыть]

Почему свой рассказ Олеша не решался переиздать? Он боялся. Боялся, потому что понимал, что если предвзятые критики отождествят его как автора (что сплошь и рядом бывало) с образом повествователя, то он немедленно превратится в мишень для опасных политических обвинений. Боялся, что его неправильно поймут, ведь изображение большевиков в советской литературе очень быстро превратилось в одобренные партийной властью литературные стандарты и стереотипы. Коммунисты, члены партии непременно изображались железными идейными фигурами без страха и упрёка, а произведения о них оканчивались торжеством такого героя. Если же повествование завершалось гибелью героя, то гибелью обязательно героической. Именно таким представал образ большевика в поэзии Маяковского:

Если бы выставить в музее плачущего большевика,

Весь день бы в музее торчали ротозеи.

Еще бы! Такое не увидишь и в века!

Пятиконечные звезды выжигали на наших спинах

Панские воеводы.

Живьем, по голову в землю, закапывали нас банды Мамонтова.

В паровозных топках сжигали нас японцы,

Рот заливали свинцом и оловом.

«Отрекитесь!», – ревели, но из горящих глоток – лишь три слова:

«Да здравствует коммунизм!»

(Отрывок из поэмы «В. И. Ленин», 1924)

Виктор Перцов, анализируя рассказ «Ангел», изо всех сил старался описать образ Парфёнова таким, какой отвечал бы советским литературным стандартам: «Парфёнов понял, что хотят с ним сделать бандиты, – и не содрогнулся. Величие духа внушается, не подчёркивается <…>. Парфёнов в полном смысле «помирает агитационно». Он проявляет высший героизм в той деловитости, с какой он заботится о делах по ремонту Користовской ветки. Это последнее характерно для того образа большевика, который складывается у Олеши уже в этот период» <…>. «Вот тебе серп и молот», – говорит бандит. Но его торжество ничего не стоит – показывает художник. Торжествует Парфёнов, потому что идея не умирает. Серп и молот для таких людей, как Панфёров, – символ жизни и самый глубокий её смысл. В своём рассказе Олеша воспел славу революционному героизму».[242]242

Перцов В. «Мы живём впервые…». С. 75.

[Закрыть]

Однако вчитаемся в рассказ более внимательно. Безусловно, сила духа Парфёнова вызывает восхищение. Но как бы мужественно не вёл себя Панфёров перед смертью (а он спокойно и деловито просит сообщить товарища по пленению об отобранных у него бандитами казённых деньгах и бумагах), сам момент смерти комиссара – подан без героического пафоса, его гибель страшна и ужасна. Если читать текст рассказа без заведомой его идеализации, без подтягивания к желанным советским образцам, то в изображённой Олешей ситуации явно прочитывается торжество атамана Ангела и его пособников. Олеша в рассказе не столько воздавал «славу революционному героизму», сколько изображал фанатичную непримиримость, жестокость обеих сторон в братоубийственной схватке идейных противников.

В рассказе Олеши заложен подтекст, который, несомненно, легко расшифровывали читатели послереволюционных лет. Большевики и комсомольцы настраивали массы на кощунства

над религиозными святынями, на бессудный грабёж церковных ценностей, на взрывы храмов. Воинствующие атеисты преследовали верующих, закрывали монастыри, арестовывали, ссылали и расстреливали

священнослужителей… Читатели рассказа «Ангел» знали об этих фактах не понаслышке. Ненавидевшие большевиков могли искренне чувствовать себя солидарными мстителю – атаману Ангелу, другие – увлечённые пафосом партийного самоутверждения – отдавали свои симпатии комиссару Парфёнову. Таким образом, возникало ощущение амбивалентности. Так что не зря писал лукавый Перцов (как указывалось ранее), что рассказ «Ангел» нельзя поставить в ряд лучших рассказов Олеши: «Нельзя не потому что он слабее с художественной стороны, а потому что в нём совсем иная стилистика». Очевидно, Перцов всей душой ощущал эту двойственную природу рассказа.

Нам представляется, что изображённое в рассказе время, пропитанное духом противоречий, не давало возможности однозначно определить свою позицию и самому автору рассказа, поведавшему о казни комиссара от лица «подпольного человека».

Откуда же у Олеши могла зародиться мысль изобразить рассказчика как «подпольного человека»?

Попробуем догадаться, памятуя, что это всего лишь наша догадка.

Виктор Перцов в своей книге «Мы живём впервые…». Творчество Юрия Олеши» утверждал, что Ю. Олеша в течение всей своей литературной жизни был последователен в восторженном отношении к Октябрьской революции и её высоким идеалам.

Так ли это однозначно?

Работая в 1960-е годы над диссертацией, я обнаружила в архиве РГАЛИ листок рукописного черновика Олеши. Подобные листки нередко подбирали друг у друга сами писатели (особенно отличался этим футурист А. Кручёных) или их поклонники, чтобы со временем эти черновики, представляющие несомненную ценность, предложить литературным архивам.

Текст найденного мной в архиве автографа условно можно разделить на две части, причём вторая часть, зачёркнутая, значительно меньше первой. Зачёркнутое вполне прочитывается. Важно соотнести эти две части.

В первой половине автографа читаем:

«Тема моих вещей революция, взаимоотношения людей в революции, я и революция. Эта тема [настолько] обширна и захватывающа, [что] о других темах я не думаю.

Считаю себя писателем, созданным Октябрьской революцией.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!