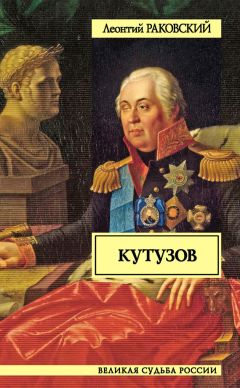

Текст книги "Кутузов"

Автор книги: Леонтий Раковский

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 47 (всего у книги 50 страниц)

Черепковский, Табаков и несколько партизан отправились к большаку посмотреть, как удирает «франц».

Французская армия отступала. Со стороны это походило не на отступление регулярной армии, а на бегство грабителей.

Вся широкая дорога была забита повозками, фурами, всевозможными экипажами, доверху нагруженными наворованным добром. Пушек в этой немыслимой толчее виднелось мало. И только немногие воинские части держали строй – солдаты и офицеры валили толпой. Пехотинцы перемешались с верховыми. Опытный глаз старых солдат сразу приметил странную вещь: драгуны и уланы шли пешком, а вольтижеры и фузилеры ехали на лошадях. Все это безбрежное людское море шумело, волновалось и неслось вперед.

Лихим казакам на резвых, еще не измученных конях можно было бы налететь на какую-либо маловооруженную часть обоза и, воспользовавшись переполохом, отбить что-нибудь. Но пешим партизанам здесь нечего было делать. Им оставалось лишь наслаждаться зрелищем позорного бегства врага.

Партизаны вернулись домой.

Черепковский и Табаков прожили еще несколько дней в гостеприимной деревне. Они кое-как привели в порядок обмундирование и, взяв с собой по ружью, отправились в путь разыскивать свой полк.

Вся деревня провожала их за околицу, а ребятишки – до той березы, на которой они столько дней несли караул.

Черепковский был по-всегдашнему сосредоточенно-молчалив, а Табаков веселил провожающих.

– Эх, опять к батюшке-барабану под бочок! Ничей петух не поет столь весело, как ротный барабан! Задробит, затрещит – чужому уху не понять, а солдатское – враз уловит. Барабан режет правду-матку всем, даже самому фельдфебелю. Не меняет голоса, не поет лазаря. Иной раз разбудит до света, а в другой – не даст понежиться на привале, но без барабана солдат как без души!

У околицы стали прощаться. Черепковский целовался со всеми мужиками серьезно, а Табаков норовил поцеловаться и с молодками и шутил над тем, как некоторые сердобольные бабы украдкой утирают невольную слезу.

– Он весел, ему хоть бы что, – сказала старостиха. – Зря вы, девки-бабы, сокрушаетесь. У него где-то своя зазнобушка есть!

– Верно, Федосевна, есть! – смеялся Табаков. – И девка – я те скажу – не из последних: щека – блином, нос – огурцом, губы – стручком, подбородок – яичком!

– А ну тебя! Бахарь был, бахарем и остался! – притворно сердито хлопнула старостиха по плечу Табакова.

Выйдя на дорогу, солдаты пошли ровным, заученным солдатским шагом. Черепковский шел не оглядываясь, а Табаков несколько раз оборачивался и махал рукой.

VI22 октября у самой Вязьмы неутомимый Милорадович, командовавший авангардом, атаковал сильно отставший от прочих своих эшелонов арьергард Даву.

На выручку арьергарда из Вязьмы вернулись полки вице-короля, Понятовского и маршала Нея. Французы упорно защищались, но были сбиты, потеряли большой обоз, до двух с половиной тысяч пленными и шесть тысяч убитыми и ранеными.

Милорадович вошел в Вязьму с музыкой.

Французами каждым днем становилось труднее отступать. Провиант, который неделю тому назад армия Наполеона взяла с собой из Москвы, подходил к концу. Раздобыть что-либо по дороге было трудно – всюду рыскали зоркие казаки и партизаны, и потому армейские корпуса «великой армии» начали терпеть голод. Вот теперь многие пожалели, что бросали на дороге фуры с провиантом, а не награбленное добро: люстры, фарфор, картины, ковры не могли заменить ни муки, ни крупы, ни соли.

Михаил Илларионович писал жене из Ельни 28 октября:

«Я, мой друг, хотя и здоров, но от устали припадки, например: от поясницы разогнуться не могу, от той же причины и голова временем болит.

По сю пору французы все бегут неслыханным образом, уже более трехсот верст, и какие ужасы с ими происходят. Это участь моя, чтоб видеть неприятеля без пропитания, питающегося дохлыми лошадьми, без соли и хлеба. Турецкие пленные извлекали часто мои слезы, об французах хотя и не плачу, но не люблю видеть этой картины. Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища. А что с ими делают мужики!»

В эти же дни выпал снег.

Кутузов, еще после Бородина предвидевший зимнюю кампанию, заранее позаботился о том, чтобы армия была снабжена полушубками, сапогами, валенками. Войска в большинстве были обуты, одеты, имели хлеб, мясо и вино, но все-таки дело шло к зиме, и в одном из своих приказов главнокомандующий счел нужным напомнить об этом:

«Итак, мы будем преследовать неутомимо. Настает зима, вьюга и морозы. Вам ли бояться их, дети севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается. Вы будете уметь переносить и кратковременные недостатки, если они случатся. Добрые солдаты отличаются твердостию и терпением, старые служивые дадут пример молодым. Пусть всякий помнит Суворова: он научал сносить голод и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа. Идем вперед, с нами бог, перед нами разбитый неприятель; да будет за нами тишина и спокойствие».

VIIИ все-таки сказывались годы. На беспрерывном марше, в старой тряской коляске, на неудобных ночлегах, где Михаил Илларионович по давней военной привычке спал не раздеваясь, он в конце концов натрудил поясницу. С ним приключился «прострел» – не смертельная, но противная, нудная болезнь. Лежишь – кажется, здоров, нигде ничего не болит, а встать нельзя.

Ничипор, знавший эту частую гостью барина, накалил в печке кирпич, завернул его в мешок, и Михаил Илларионович должен был спать на кирпиче. Он смог так полежать одни сутки. Тепло помогало, становилось легче, но разлеживаться было некогда – впереди ждал Наполеон.

За эти сутки лежания в избе Михаил Илларионович многое передумал. Он написал Кате письмо:

«Если вдуматься и обсудить положение Бонапарта, то станет очевидным, что он никогда не умел или никогда не думал о том, чтобы покорить судьбу. Наоборот, эта капризная женщина, увидев такое странное произведение, как этот человек, такую смесь различных пороков и мерзостей, из чистого каприза завладела им и начала водить на помочах, как ребенка. Но, увидев спустя много лет и его неблагодарность и как он дурно воспользовался ее покровительством, она тут же бросила его, сказав: “Фу, презренный! Вот старик, – продолжала она, – который всегда обожал наш пол, боготворит его и сейчас, он никогда не был неблагодарным по отношению к нам и всегда любил угождать женщинам. И чтоб отдохнуть от всех тех ужасов, в которых я принимала участие, я хочу подать ему свою руку, хотя бы на некоторое время…”».

Фортуна подавала руку старому русскому фельдмаршалу: уже был освобожден полуразрушенный, полусожженный Смоленск, где французы, отступая, побросали много пушек; а через несколько дней, в четырехдневном упорном, бою при Красном, русские войска нанесли армии Наполеона страшное поражение – она потеряла двести шестнадцать орудий и двадцать шесть тысяч пленными.

Впрочем, пленных было гораздо больше: ни у кого не хватало времени заниматься их точным, подсчетом.

Офицеры и солдаты русской армии рвались в бой. Они отказывались сопровождать пленных и только указывали им направление, куда надо идти.

– Адье! – отвечали пленные.

– Да, да, одне! Идите, приятели, одне. Нам некогда с вами возиться!

– Ишь, зяблики голоштанные, уже выучились плясать русского трепака! – беззлобно шутили солдаты, увидав, как, согреваясь, пританцовывали французы, португальцы, голландцы, пруссаки.

– Я подбежал к ним, а один и кричит: «Ляви, ляви!»[56]56

«Жизнь, жизнь!» (фр.)

[Закрыть] Чего мне, говорю, ловить-то, коли вы и так от нас не убежите! – обменивались впечатлениями солдаты.

Вечером 6 ноября, получив донесение от Милорадовича о последнем дне сражения у Красного, Кутузов поехал к бивакам гвардии. Семь кирасир везли за главнокомандующим отбитые у французов знамена. Обычно фельдмаршал ехал шажком, а тут примчался рысью.

– Здорово, молодцы семеновцы! – громко крикнул он, подъезжая к палатке командира дивизии генерал-лейтенанта Лаврова. – Поздравляю вас с победой. Вот гостинцы вам привез, – указал он на французских орлов. – Эй, кирасиры, нагните-ка пониже орлов! Вот так, пусть поклонятся молодцам! Матвей Иванович Платов донес, что взято сто двенадцать пушек и – сколько генералов? – обернулся он к Резвому.

– Пятнадцать, – быстро ответил Резвой.

– Слышите, друзья? Пятнадцать! – подчеркнул Михаил Илларионович. – Пятнадцать генералов! Ну если б у нас взяли столько! Сколько бы осталось? А? – хитро посмотрел главнокомандующий на улыбавшихся семеновцев, которые окружили его. – Пушки можно сосчитать, да и то не верится. А в Питере, как услышат – пятнадцать генералов, чай, скажут: хвастают ведь. Вот как! Ура, братцы!

Семеновцы так дружно и весело гаркнули «ура», что старый конь фельдмаршала затряс от неожиданности ушами.

Кутузов слез с коня. Казак, ехавший за ним, тотчас же подал Михаилу Илларионовичу его походную старую скамеечку. Главнокомандующий сел в кругу офицеров.

Николай Иванович Лавров, зная, что фельдмаршал любит чай, распорядился поднести ему горяченького – большой медный чайник стоял на угольях костра.

Кирасиры, везшие французские знамена, спешились и стояли позади Кутузова. Седой фельдмаршал сидел под пестрой сенью отбитых французских знамен.

Молодой семеновский поручик, оказавшийся у знамен, бестактно прочел вышитое на французском знамени золотом поперек красно-бело-синих шелковых полос: «Аустерлиц». Прочел он это достаточно громко.

– Что, что? – полуобернулся Кутузов. – Аустерлиц? Недогадливого поручика уже толкали под бока товарищи.

– Аустерлиц… – виновато повторил покрасневший поручик.

– Да, под Аустерлицем было жарко, но я перед всем войском умываю руки: неповинны они в аустерлицкой крови! – громко сказал Кутузов, обводя всех своим одним зорким глазом. – Вот хоть и теперь, к слову сказать: выговор за то, что дал капитанам гвардейских полков бриллиантовые кресты за бородинскую победу. Говорят, я нарушаю предоставленное мне право: бриллианты принадлежат кабинету. Это правда. Но и в этом я виноват без вины. Если разобрать по совести, то теперь каждый, не только старый солдат, а и новичок ратник, столько заслужил, что, осыпь его алмазами, он все еще не будет достаточно награжден! Ну да что и говорить. Истинная награда не в крестах и медалях, а в нашей совести!

– Верно, верно! – загудела внимательно слушавшая толпа гвардейцев, офицеров и солдат.

Михаил Илларионович прихлебнул, из чашки крепкого чайку и продолжал:

– Вот расскажу вам, дети, как за штурм Измаила получил я Георгия третьей степени и потом представлялся матушке царице. Иду я себе, горжусь, думаю: у меня Егорий на груди. Дохожу до кабинета, отворяются двери, и передо мной царица. Что со мной сталось, и теперь не опомнюсь. Забыл и про Егория, и про то, что я Кутузов. Ничего не видел, кроме ее очей! – закончил Михаил Илларионович и полез в карман за платком: правый глаз слезился.

Толпа молчала.

– Это напоминает сцену из трагедии «Дмитрий Донской», – несмело сказал семеновский капитан, желавший как-нибудь загладить неудачно вырвавшееся слово своего товарища, вспомнившего Аустерлиц.

– Да, вот заговорили об изящной словесности, – оживился Кутузов. – Я сегодня получил из Петербурга стишок. Где это он был у меня? – захлопал руками по всем карманам фельдмаршал. – Эка беда, наверно, оставил на столе! Я помню. В Питере сочинили басенку в стихах, как волк, – многозначительно поднял Кутузов вверх короткий пухлый палец, – лез ночью в овчарню, а попал на псарню. Увидел свою промашку, стал умолять, чтоб псари его простили.

Михаил Илларионович на секунду остановился.

– Тут пиит так хорошо изобразил это стихом. Как же у него? – Он прижмурился, вспоминая. – Да, вот-вот! – прищелкнул от радости пальцами. – «Забудем прошлое, уставим общий лад, а я не трону ваших стад».

Толпа сдержанно смеялась, внимательно слушая, что же будет дальше.

– А дальше… – остановился Кутузов, – проклятая старость – забыл. Но финал помню. Волк так-то просит, а псарь ему и говорит… – Главнокомандующий поднялся со скамейки и четко продекламировал: – «Ты сер, а я, приятель, сед!» – И при последнем слове Кутузов снял с седой головы бескозырку.

Толпа захохотала, забила в ладоши:

– Здорово!

– Действительно!

– А кто это, ваше сиятельство, написал? Глинка? – спросил у главнокомандующего генерал Лавров.

– Не Марин ли? – подсказали из толпы.

– Нет, это Крылов. Тот, кто написал комедию «Урок дочкам».

– Михаилу Илларионовичу ура! – крикнул кто-то.

И все покрыло раскатистое «ура».

К генеральскому костру сбежалась и встала плотной стеной гвардия. Михаил Илларионович, опираясь на плечо Резвого, встал на скамейку. Все затихло.

– Друзья мои, это честь не мне, а русскому солдату! – И, подняв над головой бескозырку, Кутузов крикнул молодым, таким, как когда-то водил солдат на штурмы, голосом: – Русскому солдату – ура!

На этот клич отозвалась вся гвардия. «Ура» катилось по лагерю, как радостный весенний гром.

VIIIНо каким образом тогда этот старый человек, один в противность мнению всех, мог угадать так верно значение народного смысла событий, что ни разу во свою деятельность не изменил ему?

Лев Толстой «Война и мир»

Дело двигалось успешно: наполеоновская армия с каждым днем все больше таяла и разваливалась. Но и в Петербурге, и в самом штабе главнокомандующего никто не хотел понять простых намерений Кутузова: уничтожить врага с меньшими потерями.

Все были недовольны тактикой фельдмаршала, даже его ближайшие помощники и друзья Толь и Коновницын. Молодые, горячие головы упрекали старика не только в «лени», как раньше всем наушничал Беннигсен, но и в неосмотрительности и даже трусости. Увидев отступление Наполеона, все они решили, что Наполеон совершенно слаб, что стоит лишь отрезать ему путь на запад и ударить, как «великая армия» будет разбита, а сам Наполеон пленен. Они не хотели принимать в расчет того, что у Наполеона есть еще более ста тысяч человек с сотнями орудий. Они не задумывались над тем, какие потери понесет такая же стотысячная русская армия, если преградит путь Наполеону, и без того старающемуся поскорее уйти из России…

Разумеется, больше всех кипятился и всюду с пеной у рта кричал неугомонный, надоедливый и неотвязчивый, точно овод, английский уполномоченный сэр Роберт Вильсон. Ему-то уж нисколько не было жаль русской крови, которая пролилась бы для окончательного уничтожения главного врага Англии – Наполеона. Вильсон проклинал кутузовскую медлительность и осторожность, писал на него бесконечные жалобы и доносы Александру, уверяя русского императора, что «Беннигсен в сравнении с Кутузовым – Аннибал».

Несмотря на то что Кутузов уже несколько раз прямо говорил Вильсону, чтобы он не лез не в свое дело, наглый бритт снова приставал к Михаилу Илларионовичу.

– Разве вы не помните, что я сказал вам у Малоярославца? – спокойно и веско ответил главнокомандующий и не стал слушать разглагольствований Вильсона, который окончательно потерял все хваленое британское хладнокровие.

А своим русским горячим головам фельдмаршал отрезал:

– За десять французов я не отдам одного русского! Неприятель скоро и так пропадет! А ежели мы потеряем много людей, то с чем придем на границу?

Старый полководец и старый дипломат, Михаил Илларионович Кутузов смотрел глубже и дальше, чем все его тридцатилетние генералы. Кутузов не хотел проливать понапрасну кровь русских людей. Он рассуждал здраво и трезво.

Уже после Смоленска Кутузов сказал Евгению Вюртембергскому:

– Наши молодые горячие головы негодуют на старика, что я удерживаю их порывы. Они не обращают внимания на обстоятельства, которые делают гораздо больше, нежели сколько могло бы сделать наше оружие. Не прийти же нам на границу как нестройной толпе бродяг!

Кутузов не боялся ничего: ни продолжавшегося нерасположения к нему императора Александра, ни ярой ненависти английского генерала, ни осуждения неспешных, но дальновидных кутузовских действий пылкими молодыми русскими генералами.

Он был уверен в своей правоте. Он знал, что беспристрастная история и русский народ скажут о нем и о его действиях в Отечественную войну свое веское, окончательное слово.

Глава пятнадцатая

Березина

I

Зубастой щуке в мысль пришло

За кошачье приняться ремесло.

Крылов

Командующий Молдавской армией адмирал Павел Васильевич Чичагов, которого в прошлом году Александр I назначил на такой необычный пост «главнокомандующего Молдавией, Валахией и Черноморским флотом», чувствовал себя героем: его армия, двигавшаяся с южных границ навстречу отступающему Наполеону, заняла Минск и Борисов.

Мост у Борисова через Березину защищали польско-французские части генерала Домбровского, но авангард Чичагова под командой графа Ламберта сбил Домбровского с предмостного укрепления, захватил мост и вошел в Борисов. Переправа через широкую, с топкими, илистыми берегами реку, через которую должен был переходить Наполеон, оказалась в руках у Чичагова.

Адмирал Чичагов был любимцем Александра I, Не оттого ли, что Чичагов воспитывался в Англии, где, как писал сардинский посланник в Петербурге граф де Местр, он «выучился преимущественно презирать свою родину и все то, что в ней происходит»? Чичагов никогда не служил ни у кого под началом, был безмерно заносчив и самовлюблен. Он считал себя способным ко всему, а других – ни к чему. О его пребывании в должности морского министра современник выразился так:

«Сорил деньгами, воображая, что делает наши морские силы непобедимыми. Подражая слепо англичанам и вводя нелепые новизны, мечтал, что кладет камень величию русского флота.

Наконец, испортив все, что оставалось еще доброго во флоте, и наскучив наглостию своею и расточением казны верховной власти, удалился, поселив презрение к флоту в оной и чувство глубокого огорчения в моряках».

Александр I почему-то верил в военные таланты Чичагова так же безоговорочно, как и в свои, и называл его без всякого повода и основания «человеком с головой».

Готовясь к войне с Наполеоном, Александр I назначил Чичагова командовать Молдавской армией вместо уволенного в отставку славного победителя турок Михаила Илларионовича Кутузова. Ни Александр I, ни Чичагов не могли в мае 1812 года предполагать, что через три месяца народ поставит Кутузова выше их обоих.

В военном деле Чичагов был полнейшим невеждой. Умный Дохтуров говорил о нем: «Наш адмирал управляет по ветрам!»

Напыщенный вельможа и сибарит, Чичагов привык и на театре военных действий жить по-барски: он возил с собой целое капральство поваров и большой обоз со столовым серебром, фарфором и разным кухонным имуществом. Захватив предмостное борисовское укрепление и город, Чичагов, не разведав хорошенько, где находится Наполеон, сразу же обосновался со всеми своими обширными пожитками в Борисове.

Чичагов был уверен в том, что ему будет принадлежать честь пленить всю армию Наполеона у Березины. Самонадеянный, лишенный чувства юмора, адмирал Чичагов дал такой приказ по Дунайской армии:

«Наполеонова армия в бегстве. Виновник бедствий Европы с нею. Мы находимся на путях его. Легко быть может, что всевышнему угодно будет прекратить гнев свой, предав его нам. Почему желаю, чтобы приметы сего человека были всем известны. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для вящей же надёжности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника: известные щедроты монарха за сие ответствуют».

Наивный Чичагов ждал, что к нему в Борисов приведут спасающегося бегством Наполеона.

IIЗло сжав губы и надвинув на лоб треуголку, Наполеон угрюмо ехал, окруженный свитой и остатками гвардейской кавалерии.

После небольших морозов ударила оттепель, и волей-неволей пришлось сбросить тяжелую соболью шубу и горностаевую шапку: Наполеон потел.

Впрочем, Наполеон потел даже в сюртуке и шинели – он волновался, он злился.

До Смоленска император следовал только с авангардом и потому не видал эти толпы позорно побросавших оружие, малодушных, забывших присягу людей. Но после Смоленска, в котором для всех стало окончательно ясно, что ни о каком отдыхе и зимних квартирах в России не может быть и речи, беспорядок и расстройство в войсках стали всеобщими.

Если до Смоленска вместо полков остались под знаменами хоть роты, то теперь на каждом переходе уже исчезали целые полки. До Смоленска в толпе солдат шли только младшие офицеры, теперь же в этом людском разношерстном стаде замешались полковники и генералы.

Стало теплее. Из-под женских кацавеек и прожженных на биваках салопов, из-под рогож и попон, которыми укутывались воины, выглянули грязные мундиры солдат и потускневшее золото офицерского шитья.

Наполеон с трудом пробирался сквозь медленно, устало бредущие толпы безоружных, косо, без всякого былого энтузиазма глядевших на императора.

Более сильные и волевые, старавшиеся во что бы то ни стало унести голову из России, не засиживались в Смоленске. Они смешались с остатками корпуса Жюно, шедшего в голове наполеоновской армии к Орше. Впереди их ждала Березина, за которой маячил новый спасительный пункт – Минск. Там находились громадные провиантские склады, а главное – Минск не подвергся разрушению.

Туда и стремился Наполеон.

Картина с каждым днем все больше разлагающейся армии действовала на него угнетающе. Он не жалел этих людей, исхудавших и почерневших от дыма костров и всех лишений бесславного отступления. Он негодовал.

Наполеон решил испробовать последнее средство. Выбрав довольно большую поляну среди леса, он велел гвардии построиться на ней в каре.

Бредущие как автоматы, изнуренные, деморализованные солдаты и офицеры с удивлением смотрели на то, как строятся гвардейцы. Отсталым это казалось уже просто какой-то смешной и ненужной игрой.

Наполеон смотрел, как выстраиваются его «ворчуны». Их уцелело не более шести тысяч человек. Он думал: «Какое счастье, что при Бородине я не послушался большинства маршалов и сохранил эту силу!»

Когда гвардия построилась, Наполеон начал говорить. Его голос был более визгливым, чем обычно. Он дрожал от сдерживаемого гнева:

– Гренадеры моей гвардии! Вы видите расстройство армии, многие солдаты побросали оружие. Если вы последуете их примеру, то все погибло. Необходимо, чтобы не только офицеры поддерживали строгую дисциплину, но и солдаты бдительно наблюдали друг за другом и наказывали тех, которые оставляют их ряды.

Сегодня он уже ничего не обещал войскам – только обращался к их сознанию и долгу.

Окончив речь, Наполеон приказал гвардейским музыкантам играть походный марш. Музыканты, давно забывшие о музыке, схватились за свои холодные рожки и трубы и нестройно заиграли марш.

Раздалась команда.

Гвардейцы преувеличенно четко замаршировали к дороге. Бравурная музыка и воинственный вид старой гвардии не влили бодрости в эти бесконечные людские толпы, тащившиеся по дороге. Им было наплевать на все: на марш, на старую гвардию, на императора. Единственное чувство, которое возбудил в них весь этот необычайный парад, было озлобление на то, что гвардия своим шествием задержала их движение.

Наполеон ехал среди гвардии.

Он надеялся на свою «звезду», на какое-то чудо. Он надеялся на Борисов, где есть удобная переправа через Березину, и на близкий к Борисову Минск.

Но сведения, которые он получил по пути в Оршу, были неутешительны. «Звезда» Наполеона не хотела сиять. Маршал Виктор, сражавшийся с Витгенштейном на петербургском направлении, не сумел отбросить Витгенштейна за Двину. А Чичагов, шедший с юга, уже занял Минск.

Привыкший к победам и удачам, Наполеон взбеленился.

– Довольно я был императором! Пора вновь стать генералом! – запальчиво сказал он.

Наполеон послал приказания маршалу Удино, бывшему вместе с Виктором на Двине, спешить к Борисову.

И вот показались невзрачные домики Орши и главы Кутеенского монастыря.

В Орше Наполеон хотел попробовать установить порядок в войсках. Он приказал читать с барабанным боем в нескольких местах городка строгий приказ. В нем Наполеон призывал всех оставивших свои части вернуться к полкам под угрозой военного суда.

Но угроза расстрела не пугала никого – смерть от изнурения и голода и так подстерегала каждого на любом лье дороги. И практически расстрел стал невозможен: безоружных было уже не меньше, чем вооруженных. Беспорядочные толпы солдат и офицеров, хлынувшие по мостам в Оршу, не обращали никакого внимания на барабанный бой и не слушали чтения приказа. Всех интересовало лишь одно – где выдают провиант. Но провиант раздавали только тем, кто следовал организованно, со своей частью. И потому безоружные бросились сами добывать еду. Сначала они покупали за фальшивые русские ассигнации, которые Наполеон выдал армии в счет жалованья, и за серебро и золото, награбленное в Москве, а потом стали просто грабить, как делали это везде.

Оставшиеся в строю получили продукты. Эта мера удержала многих солдат от ухода из части.

В Орше Наполеон переорганизовал армию: корпус Даву был сведен в три батальона, вице-короля – в два батальона, Жюно – в один батальон. Знамена и орлы уже не существующих полков сняты с древков и отданы на сохранение более здоровым офицерам.

В Орше Наполеон приказал сжечь лишние подводы, запретил солдатам иметь телеги с кладью. Несколько десятков их было уничтожено, но основная многотысячная масса все-таки осталась.

В Орше оказался артиллерийский парк из тридцати шести орудий. Из них сформировали шесть батарей и разделили между корпусами.

Хуже обстояло с кавалерией: пышная, цветистая, лихая, она вся погибла от бескормицы. Из двухсот двадцати четырех эскадронов, с которыми Мюрат перешел Неман, остался всего лишь один эскадрон в пятьсот коней. Он был составлен из одних офицеров, потому что только у них кое-как сохранились кони. В этом эскадроне полковники (вспомнив свою молодость) стали рядовыми, а бывшие корпусные командиры – генералы Себастиани, Латур-Мобур, Груши – взводными. Всем эскадроном командовал Мюрат.

Потерявший вместе с двумястами двадцатью четырьмя эскадронами всю свою театральную, нарочитую красивость и задор, Мюрат чувствовал себя ужасно. Действия эскадрона были ограничены и лишены поэзии и героизма – ему поручалась прозаическая обязанность охранять священную особу императора. Осталось одно, что еще немного льстило Мюрату и отвечало его не очень тонкому и глубокому уму, – пышное название эскадрона: священный эскадрон.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.