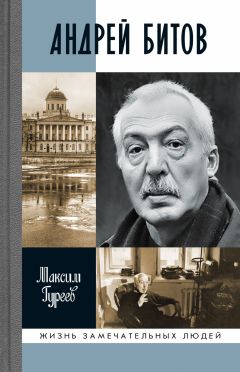

Текст книги "Андрей Битов: Мираж сюжета"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Итак, с искушением или с гневом не совладал Лев Николаевич Одоевцев?

С искушением или с удалью не совладал Георгий Леонидович Битов?

Да и можно ли вообще с ним (с искушением) совладать?

Автор дает на этот вопрос неожиданный ответ: «От искушения ведь и можно лишь выкрутиться, преодолевать – нельзя. Преодолевать – потерпеть поражение, потому что признать. Не признать искушение – победить его! И в Писании так!.. И взалкал Иисус не от долготы сорока дней, а от окончательной готовности исторгнуть сюжет, уже не интересующий его. Ведь ни одного испытания не выдержал Он, не хотел выдерживать – все отверг: и превращать камни, и прыгать на них, и владеть ими. Вот эта-то невнимательность к искушению, бережливость ненапрасных сил, нежелание демонстрировать силу – и была уже зрелость и сила Христа, чтобы можно было уже идти к людям, не желая себе. Нет другого способа преодолеть искушение – лишь не увидеть его!»

Отвернуться, отвратить взгляд, отвести его, сделать вид, что ничего не произошло, затомиться совершенно при этом и определить свое состояние в данном случае по-пушкински – «то ревностью, то робостью томим». А еще попытаться скрыть от себя самого самого себя. Ведь попытка – не пытка, как известно…

В своих воспоминаниях о муже Ольга Алексеевна Кедрова замечала: «Бедный, он всегда хотел что-то утаить. А я никогда не копалась в подробностях его личных дел. Люди не святые. Вопрос только в том, докуда они доходят. Но это дело уже личных к себе требований. У каждого свои мерила, свое воспитание, свои исходные семейные отпечатки… Может быть, Горя и вовсе не прятался, а просто освободил меня от разборки лишних писем. Жил он в своих мерилах и требованиях».

После защиты диплома Георгий Леонидович работал инженером-расчетчиком, хотя, конечно, мечтал заняться настоящей архитектурой. Мечте суждено было сбыться лишь после войны. В декабре 1944 года Г. Л. Битов вернулся в Ленинград из Ревды (Свердловская область), где находился в эвакуации с институтом «Гипрометиз» (проектирование специализированных цехов и заводов по производству металлоизделий), после войны работал в «Гипромезе» – проектирование предприятий черной металлургии – и в 1948 году совместно с известным ленинградским архитектором Яковом Осиповичем Свирским (1902–1990) приступил к работе над проектом санатория «Металлург» в Сочи. Однако, по воспоминаниям Ольги Алексеевны, отношения Гори с его коллегой не сложились: «Папа (Г. Л. Битов. – М. Г.) никак не может найти общего языка со Свирским и не знает, как решить свою дальнейшую судьбу… (поставлен вопрос о продолжении работы)».

Путь к воплощению своей творческой мечты оказался весьма тернист. Андрей Георгиевич писал: «Мой отец… как глубоко и убеждённо беспартийный человек, не сделал карьеры, конструировал ведомственные здания и сооружения по своему профилю – чёрной металлургии. Но творческая невоплощенность как архитектора, очевидно, мучила отца, и как подарок судьбы он воспринял заказ на строительство санатория Минчермета в Сочи, который и сегодня выделяется на фоне городского пейзажа своим классическим стилем, явно тяготеющим к античности. Это было его детище, его лебединая песня, в которую он вложил все свои силы и дарования».

О работе над сочинским проектом Георгия Леонидовича свои воспоминания, разумеется, оставила и Ольга Алексеевна: «Горя рассказывал о своих мечтах спроектировать большой спортивный комплекс, с бассейном, показывал зарисовки… сетовал мне, что поздно добрался до того, что надо было начинать раньше… Сочинский санаторий дал ему тот взлет и страсть, которыми он завершил свою жизнь, был счастлив… это было даже не увлечение, а долгая любовь и к санаторию и вообще к Сочи… В 1953 году мама и я на обратном пути из Кисловодска заезжали в Сочи и несколько дней там гостили. Горя снял нам комнату, водил на стройку, был очень предупредителен, и мама говорила мне, что совсем не представляла себе, каким большим делом он занят».

В 1956 году санаторий был введен в эксплуатацию, и Георгий Леонидович вернулся в Ленинград – на этот раз навсегда.

* * *

Золотое кольцо из квартиры на Казанской улице действительно было потеряно. В противном случае Лева Одоевцев продал бы его за пятьсот рублей (такова была его цена, по словам Фаины). Но этого не произошло, эта «медяшка» на самом деле и пятидесяти не стоила.

Можно утверждать, что в тексте произошла своего рода сублимация автором поступка отца, потому что текст, как мы уже замечали выше, изначально нравственен и праведен. Потеря кольца Горей стала в чем-то «отведением взгляда», возможностью преодолеть искушение, не замечая его. Потому-то Одоевцев и впал в такую ярость, в такое отчаяние, поняв, что его обманула не только Фаина, но и он сам себя обманул, будучи изначально абсолютно уверен в том, что пресловутая кривда его не коснется, обойдет его.

Не обошла.

Коснулась.

А Фаину нет, не коснулась, потому что она сделала вид, что не заметила воровства (якобы потеряла), а потом покаялась, призналась, оказалась мудрее и опытнее своего поклонника, сильнее его в своей слабости, смиреннее что ли (хотя это слово невозможно представить в ее лексиконе).

Автор размышляет в этой связи: «Идиотская российская мысль о том, что счастье уже было, что именно то и было счастьем, что было. Мол, не пропущено… Смирение бунта».

А ведь в конце жизни Георгий Леонидович Битов смирился.

Многое было прожито и пережито, а, став членом семьи, Горя усвоил законы (правила) выживания внутри корпорации, где нравственным и полезным признавалось только то, что полезно для корпорации, для семьи, для Дома.

Сын рассказывал об отце: «Отец пришел в семью матери примаком (примак – зять, принятый в семью жены тестем либо тёщей в дом на одно хозяйство. – М. Г.). Его отец был управляющим. Для меня слово “управляющий” звучало унизительно. По линии мамы в семье были профессора».

Читаем в дневнике Ольги Алексеевны Кедровой: «Очень разнозвучные мы писали друг другу письма и много жили врозь, ездили врозь. Такое было сложное и нелегкое время. Жаль, что жизнь нас не очень-то щадила. Век такой нам достался… А Горя был добрый человек. Но веры в добро, людей, возможности в своей профессии, в Бога, во все, что закрывает, спасает от всего непостижимого разумом, у него не было. Трудно было ему жить… от жизни прятался, уходил в фантастику, популярные познавательные журналы. Знал он много, помнил. Но и это его перестало интересовать, когда болезни стали одолевать. Уходил от жизни Горя тихо, постепенно и долго. Мне очень его жаль».

Уже после кончины Георгия Леонидовича, наступившей 28 мая 1977 года (к тому времени он перенес три инфаркта) Ольга Алексеевна обнаружила такое его стихотворение:

Знаю наперед знаю

Это вопросы не решают

От них уходят волей-неволей

Думают до головной боли,

А если коснутся в разговоре

Улыбнутся, – к чему споры.

За плечами уже лет немало,

Много ли их еще осталось,

Если я сейчас не знаю ответа –

Зря я прожил все эти лета.

Чего-то хотел, добивался,

Как и все в человеческом роде

Так же радовался, боялся,

Горевал, плакал, сомневался.

* * *

Для сохранения в повествовании известной коллизии правильно было бы сказать, что ящик дедова стола заперт до сих пор, потому что ключ от него давно утерян в бесконечных переездах. Но это было бы неправдой – вернее, полуправдой, потому что ключ действительно потерян, но ящик давно открыт. То есть его когда-то открыли, а ключ потеряли или выбросили, чтобы не возникало искушения превратить семейную реликвию в хранилище «семейных скелетов», которым место, как известно, в шкафу.

А за столом работал писатель Андрей Битов (хотя никогда он за ним, конечно, не работал), или вот, как сейчас, на нем разложены семейные фотографии, многие из которых нам уже хорошо известны. Впрочем, встречаются и персонажи таинственные, неизвестные, к семье имеющие отношение опосредованное или, напротив, прямое, но коль скоро они оказались в столе, а теперь уже и на столешнице, обитой зеленым сукном, то они требуют своего расследования.

Итак, например, кто вот этот «красавец, элегант, благородный сердцеед»?

Ответ находим, разумеется, в «Пушкинском доме»: «Дядя Диккенс (Дмитрий Иванович Ювашов), или дядя Митя, прозванный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что уже не в словах, – воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, – сидел. В первую мировую, юношей, прапорщиком, был он, значит, царский офицер, в гражданскую – вдруг стал красный командир, демобилизовался позже всех и было пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда, как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоевал вторую мировую… Обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья – все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то, и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом – не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило – вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания».

Автор сравнивает фотографическую карточку молодцеватого офицера в звании майора, снятую в Выборге 21 июня 1940 года, и выведенный в тексте романа образ Дмитрия Ивановича Ювашова (на ум, конечно же, приходит его фактический однофамилец Иван Павлович Ювачев – отец Даниила Ивановича Хармса, большой оригинал, офицер, каторжанин, литератор, богослов – это к слову о питерской облигаторности).

Что же касается до молодцеватого офицера, то это Азарий Иванович Иванов (1895–1956) композитор, педагог, аккордеонист, участник Гражданской, Финской и Великой Отечественной войн, ученик Александры Ивановны Кедровой (Эбель), а по семейному преданию, ее возлюбленный. Хотя в те старинные времена ящик дедова стола был заперт, а ключ от него не был утерян, посему последнее предположение не может иметь никакого фактического доказательства. Разве что такие воспоминания Ольги Алексеевны: «Аза (так Азария Ивановича звали в семье) появился на 8-й Советской в наши университетские с Алешей (Алексей Алексеевич Кедров – брат) годы и вскоре стал “заводилой пирушек”. Приводил к нам своих приятелей-казанцев (он был родом из Казани)… Мама любила такие сборища… табу лежало на тех отношениях, рушить которые заведомая мука другому. Так было с Азой, мама прямо мне сказала: “ты молода, скоро уедешь, оставь его…”».

На 8-й Советской Азарий Иванович занимал маленькую квартирку, которую в «Пушкинском доме» автор описал следующим образом: «Она была забавна, выделенная из большой квартиры… на месте ванной получилась кухонька, вместо “сортира” (“туалет” – более неприличное слово, чем “сортир”, – говаривал дядя Диккенс) – душ; оставшемуся последним унитазу – деться было некуда, и он встал в передней, под вешалкой… Так что, первое, что мы видели, входя, был унитаз, впрочем, необыкновенной белизны и изящества – та же, излюбленная дядей Диккенсом, линия “либерти” наблюдалась в его томных утренних изгибах. Кто сиживал на нем? – дядя Диккенс уверял, что “особы”, а теперь он сам, по собственным словам, сиживал, завесившись старой, избитой молью, барской шубой, доставшейся ему тоже по какому-то случаю… все отличалось невероятной чистотой осознанного эгоизма: пол был выскоблен по-деревенски, и дома дядя Диккенс хаживал часто босой».

Этакая келья монаха-отшельника, в которую маленький Андрей или маленький Левушка (не суть важно) забирались «тайком, через запрет», листали запретные порнографические книжки, не имея сил оторвать моргающего своего взгляда от иллюстраций известного свойства.

Но вернемся к дедову столу-жертвеннику.

Тут же рядом с фотографией Азы на зеленом сукне лежит еще одна миниатюрная фотокарточка, на которой изображен стриженный под машинку испуганный пятилетний мальчуган. На обороте надпись, сделанная перьевой ручкой: «Ревда. 1942 г. Июль».

О том, кто изображен в этом кадре, речь пойдет в следующей главе нашей книги.

Кадр Битова 1

«И кадры другого фильма – из собственной жизни – с периодичностью вспыхивали в нем, и чем темнее и глубже были провалы забытых эпизодов, тем ярче запомнившийся между ними кадр».

Андрей Битов

«Есть человек, а есть его «манера» жить. Манера складывается с детства, нечаянно. В жизненной суете она затемняет, заслоняет сущность самого человека. Перестаешь ее (сущность) видеть за привычным раздражителем неисправимой “манеры”. А сколько в жизни потеряно, если нет простоты», – пишет в своем дневнике Ольга Алексеевна Кедрова.

Стало быть, есть манера, mode de vie (образ жизни), а есть стиль и вкус, проявляющиеся в простоте обыденного. Автор извлекает эту самую сущность из себя, потому как она и есть единственный предмет его сочинений, как угодно при этом именуя сей процесс извлечения – хирургическое вмешательство, погружение в текст без всякой надежды вновь оказаться на поверхности, самокопание, препарирование собственного подсознания, собственного сна.

Битову снится сон, который состоит из четырех кадров.

Кадр первый – ему четыре года, и он сидит на кровати в пустой комнате, окна которой зашторены. Дверь в комнату закрыта, и он хочет расплакаться от страха и одиночества, но не может, потому что все слезы высохли полностью, окончательно пересохли, то есть от того лицо его горит, и он прячет его в ладонях.

Кадр второй – дверь открывается, и в комнату вбегает мама. Она снимает его с кровати. Берет на руки. Выносит из комнаты.

Кадр третий – они вдвоем едут в пустом трамвае. Трамвай гремит и раскачивается на поворотах, затем разворачивается на кольце, останавливается, и они выходят.

Кадр четвертый – Андрей с мамой входят в квартиру бабушки. Бабушка включает свет в коридоре и ведет внука в столовую, чтобы накормить его. Андрей видит перед собой тарелку, из которой к потолку поднимается густой пар…

Сон заканчивается, и теперь автору придется осмыслить, откуда, из каких глубин его подсознания возникли эти четыре кадра, создавшие собой эпизод, что они значат, почему давно ушедшее детство на самом деле никуда не ушло.

Андрей Битов закуривает и произносит едва слышно: «В детстве все стыдно, немо, неоткровенно и слишком страшно». Пожалуй, это первое, что приходит на ум при виде себя беспомощным, слабым, напуганным. Но, как известно, первое суждение носит в большей степени характер эмоциональный, а потому оно не вполне справедливо, не вполне истинно. Чтобы дойти до правды необходимо размотать события назад, воспользоваться обратной хронологией, увидеть то, что не лежит на поверхности и очень часто находится под спудом умолчания, как бы извлечь из корзины выброшенные туда неизвестно кем за ненадобностью срезанные кадры пленки и сложить из них историю, повествование, которое должно быть интересно себе в первую очередь.

27 мая 1937 года в семье Битовых-Кедровых родился второй сын Андрей (первый, Олег, родился 2 июня 1932 года).

Из дневника Ольги Алексеевны Кедровой: «К мальчугану уже привыкла. Он также некрасив, как был когда-то Олег, но на него не похож. Черномаз-черноглаз и похож на китайчонка. Голос у него жалобный и очень маленькие ушки… Пока у него характер прескверный… Дела идут хорошо. Китайчонок меня ничем не огорчает. Он пухлый и пока спокойный, и я к нему очень уже привязалась… Если за ним имя Андрюша уже утвердилось то, думаю, не будем его менять… детский доктор вполне доволен Андрюшей и пока никаких признаков болезней не находит… Рада возврату домой, но волнуюсь, что забыла, что надо делать с таким маленьким существом».

К тому моменту в квартире № 7 на 8-й Советской, 24 проживали Александра (Алиса) Ивановна Кедрова (Эбель), ее дети – Екатерина Алексеевна, Алексей Алексеевич и его гражданская жена Мария Иосифовна (с 1934 года), внук Олег Битов, зять Георгий Леонидович Битов и Азарий Иванович Иванов (он же Аза в семейном изводе).

Сюда, в эту большую семейно-коммунальную квартиру, 3 июня 1937 года и вернулась из роддома Ольга Алексеевна с маленьким Андрюшей.

«Значит, так. Я, по-видимому, родился, раз я есть до сих пор, но, когда и где – ни малейшего представления. Родители мои появились позже меня и то поначалу довольно смутно и изредка, и лишь потом, уже в школе, возникли в обязательном порядке» – так напишет автор о самом себе, чем поставит читателя в крайне затруднительное положение.

Хотя, может быть, сделает это специально, чтобы совершенно отвернуть читательский взгляд в сторону одного известного персонажа и не менее известного сочинителя: «Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные – бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: “Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца”. Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: “не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце”; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: “опять задурил!”, отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками».

Получается, что слова, вынесенные в эпиграф предыдущей главы («Я – потомок самого себя»), есть ни в коей мере не жеманный экивок, но, по словам Николая Васильевича, «кавыка», «хвост», преизрядным образом выписанные автором заблаговременно, чтобы создать между явью и вымыслом своеобразный люфт-лимб, вот он – «ни малейшего представления», который будет дозволительно наполнить миражами и реальностью одновременно (и при этом никто не будет знать, что на самом деле является выдумкой, а что – правдой, кроме автора, разумеется).

Конечно, впоследствии автор помилует насмерть напуганного читателя, внесет ясность в свою историю, хотя и здесь будут моменты загадочные, неоднозначные, дающие богатую пищу для смятенных рассуждений: «Потомственный петербуржец, родился 27 (14 ст. ст.) мая, в памятный день основания С.-Петербурга, в родильной клинике Снегирева, напротив больницы им. Куйбышева (б. Мариинской) на улице Маяковского (б. Надеждинской) в г. Ленинграде (б. Петрограде, б. С.-Петербурге) в результате закона о запрещении абортов; таким образом, Сталину я обязан жизнью именно в пресловутом 1937 году, что, по-видимому, и обусловило отсутствие либерального сознания, по этой же причине не крещен у православных родителей, в то же время происходя, по линии матери, из старого священнического рода. Мать хотела меня назвать одновременно Дмитрием и Андреем, отец – Ксенией или Кириллом. Поскольку отец с матерью спорили, чью фамилию я должен носить, то сошлись на том, что мать дала мне имя, а отец фамилию – традиционный вариант, но некоторое раздвоение жала наблюдалось, стало быть, и тут. Родители были далеки от уровня современных знаний, они понятия не имели, что я родился в год Вола под созвездием Близнецов, что союз родившихся в год Тигра под созвездием Весов и в год Змеи под созвездием Близнецов редко бывает удачным, и если созвездие потомка совпадает с созвездием одного из родителей, и без того осененных знаком раздвоенности, то во многом определит судьбу данного потомка, ибо раздвоение это утраивается в генном резонансе. Мы жили сначала на 8-й Советской (б. Рождественской). Итак, родившись в бывшем 1937 году, я был многочисленно определен к раздвоению еще и тем, что отец, как мог, вкладывал в меня душу нерожденной Ксении».

А мы меж тем продолжаем рассуждать дальше – автор в любом случае узнает о себе из уст родителей, близких, родственников, имевших возможность наблюдать за ним со стороны, то есть на определенном этапе он (сочинитель) смотрит на себя их глазами, и эта привычка смотреть на себя со стороны (отстраняясь, рисуясь, додумывая действительность) входит в него, становится его манерой.

Обрывки воспоминаний и рассказов про эти воспоминания имеют характер кадров, эпизодов, не связанных друг с другом, но создающих иллюзию общности: маленький Андрюша высыпал сахар в рукомойник, бабушка сидит за роялем с закрытыми глазами, папа, делающий ремонт в комнате, улыбается, тетя Киса тоже улыбается, но почему-то при этом высовывает язык, Олег плачет.

30 июня 1940 года Кедровы-Битовы переехали на Аптекарский проспект, 6 (семья росла, увеличение жилплощади свершилось), где они проживут вплоть до расселения дома в 1978 году.

38 лет (минус два года эвакуации) – время двух поколений семьи, когда каждое из них существует в своем настоящем, раздвигая время, совмещая пласты, которым в конечном итоге никогда не сойтись.

Читаем у Битова: «Настоящее – неделимо. Оно – всё. Мы можем взглядывать на его пульсирующую плоть и видеть, что оно – живо. Эта его жизнь помимо нас – окончательная измена, ибо настоящее – не имеет к нам отношения, а мы приучили себя к принадлежности, препарируя прошлое».

Своего рода прозекторская времени, в которой текст становится заключением о результатах этого вскрытия, этого препарирования.

Из дневника Ольги Алексеевны Кедровой от 1976 года: «А дальше пошли кадры самой блокады: проруби в Неве, из которых и я возила воду (как опрокинулись санки у самых ворот, и те, что шли мимо сочувственно остановились: «бедная!»); довески хлеба, схватываемые тощими подростками на улице у булочных; подвалы-бомбоубежища, откуда мы тащили за четыре угла одеяла заснувшего Андрюшу, а нас вдруг разобрал смех… ужасные дымящиеся развалины после налетов и качнувшийся портрет, когда грохотало возле дома. По разметкам датами расставлялась в ряд правда, которая 35 лет назад была увидена своими глазами. Уйдет мое поколение и останется только шагреневая кожа истории, которую будут знать одни архивы».

В начале июля 1941 года Олег и Андрей Битовы, как и большинство ленинградских детей, были отправлены в детские лагеря, в Мошенское и Любытино (Олег в пионерлагерь, Андрей в летний детский сад, соответственно). Ни Ольга Алексеевна, ни Георгий Леонидович не могли предположить, что их сыновья в самое ближайшее время окажутся на оккупированных территориях. Однако если Олега отец успел вывезти достаточно оперативно, то Андрюша «застрял». В это же время пришел приказ об эвакуации «Гипрометиза», на котором работал Г. Л. Битов, в Ревду. Отсутствие младшего сына в Ленинграде не позволило Горе забрать семью с собой, отказаться от эвакуации он тоже не мог и в Ревду уехал один.

По воспоминаниям Ольги Алексеевны, эта поездка в летний детский сад в Любытино как-то сразу не задалась. Ехать в детский сад Андрюша не хотел, не хотел расставаться с мамой, «увозили его насильно… издалека видела, как он сопротивлялся, раскинул руки в дверях автобуса, не давая себя внести. А вернуло его домой настоящее чудо».

Произошло это так: в очереди Александра Ивановна случайно услышала, что женщина, стоявшая перед ней, уезжает в Любытино за своим сыном. На просьбу привезти с собой еще одного ребенка она ответила согласием, но при условии оформления нотариальной доверенности. А дальше все происходило как во сне: «секунда в секунду я подъехала к дому в Саперном переулке, когда нога нашей судьбы уже стояла в открытой дверце автомобиля… Разговоров не было никаких, взяла доверенность и тут же уехала… Прибежала она ко мне на службу в расстегнутом пальто, предупредить, что Андрюша очень травмирован, кричал и сопротивлялся, когда его силком отрывали от воспитательницы, наотрез отказался ехать в поезде. Она ему: мы же едем к маме, а он – “это мы еще посмотрим”. Вместе добежали до Саперного. Оставленная на пороге я увидела Андрюшу в широченной кровати постепенно и беззвучно красневшего на белой подушке, до вишневого цвета. Молчали мы оба пока не оказались в пустом трамвае… Мама приготовила Андрюше еду, которую он обхватил обеими руками (что, вероятно, стало неосознанной необходимостью в Любытино)».

Все сошлось!

Явь воплотилась во сне.

Кадры совпали и наложились друг на друга, отчего изображение стало объемным, стереоскопическим, позволяющим его рассматривать с разных сторон и видеть то, что в предыдущем кадре было недоступно для взгляда.

Например, то же событие автор описал так: «Блокада была для меня освобождением, и этот голод, этот холод были для меня чистым счастьем. Потому что мама была рядом, я опять был в нашей квартире на Аптекарском острове. Это для четырехлетнего ребенка все, что должно быть. Полная гарантия безопасности… мое следующее воспоминание – не мое, а накладное (наложение кадра). Я помню его по рассказу матери. Мы едем с ней в трамвае, я на нее обижен на всю жизнь. И тогда мать снимает с себя кольцо (опять кольцо!), дает мне поиграть, и я на этом примирился. Собственно говоря, с этого кольца кольцо и начинается».

Трамвай развернулся на кольце.

Георгий Леонидович кольцо потерял.

Лева Одоевцев кольцо украл.

А кольцо Фаины ничего не стоило.

Однако в воспоминаниях Ольги Алексеевны о кольце нет ни слова. Более того, она замечает: «Молчали мы оба… осмотревшись кругом, он (Андрей) что-то первое мне сказал. Не помню, что».

Вот и возникает вопрос: а было ли оно в том трамвае на самом деле или возникло позже по ходу действия, в результате наложения друг на друга кадров-воспоминаний?

Обиженное лицо Андрюши – проплывающие за окном вагона дома – Андрюша осматривается вокруг себя – пустой трамвай раскачивается на поворотах – Андрюша старается не смотреть на мать, потому что обижен на нее – кольцо на пальце матери – взгляд Андрюши замирает на нем – мать видит этот взгляд – Андрюша переводит взгляд с кольца на синий берет матери.

Абсолютно немотивированный, не объяснимый с точки зрения взрослой логики детский взгляд на деталь, на объект, на предмет, попавшийся на глаза совершенно случайно, окказионально. В трамвае таким объектом становится вовсе не никелированный поручень, не обитое вагонкой сиденье и даже не контро́ллер с надписями «тормоз», «ход» и деревянной рукояткой, на которой лежит рука вагоновожатого, такой деталью оказывается кольцо на пальце матери.

Сакральный предмет.

Ключ к понимаю смыслов.

Украшение.

Фамильная драгоценность, лежащая в старом дедовом столе.

Синий берет в тон сапфирового кольца.

Во сне такие яркие цветовые пятна усиливают «чрезвычайное сходство с действительностью» и в то же время «чрезвычайную редкость и неповторимость ситуации».

Читаем у Андрея Битова: «Однажды, во сне, увидел я самого себя (не в третьем лице, как бывает, не в роли героя сна – я уже был во сне, а я-он вошел…) – это было достаточно страшно, вернее, должно было быть страшно, потому что страх был подавлен другим, одновременно возникшим, но гораздо более сильным в этот момент чувством – любопытством. Это было горячее, сладострастное любопытство, и я его тотчас, во сне, определил, как женское (вообще в этом сне я как-то очень быстро соображал, то есть спал с включенным сознанием, что, само по себе, тоже нечасто). Я быстро оценил чрезвычайную редкость и возможную неповторимость ситуации, я никогда не видел себя до этого, если не считать зеркальных отражений, а их, как я тут же понял, можно не считать, то есть я видел себя впервые. Помню, что я прекрасно сознавал, что все это происходит во сне, подумал и о том, нет ли тут зачаточного симптома раздвоения личности, но еще яснее помню я абсолютную свою убежденность в подлинности двойника, что я могу совершенно доверять этому зрению и что все, что я сейчас успею пронаблюдать, потому что, чего я не знал, так это продолжительности аудиенции (то есть не проснусь ли я внезапно), – я должен вобрать и впитать в себя как губка. Именно такое пористое, засушливое любопытство настолько владело мной, что я даже не тратил силы, чтобы скрыть его для приличия (помню, это парадоксальное соображение мелькнуло во сне; что себя-то как раз и можно стыдиться и пытаться вести себя перед собой скрытно). “Так вот я какой? именно таким меня видят другие?”».

* * *

20 августа 1941 года Александра Ивановна и Екатерина Алексеевна Кедровы должны были эвакуироваться в Ташкент с Ленинградской консерваторией. «Иждивенцев» и членов семей не взяли, потому что места в эшелоне были строго лимитированы.

Ольга Алексеевна вспоминала: «Мама, прощаясь горько плакала, просила ее простить, что отрывается от меня и детей. Уволили меня 27 августа 41-го года по подписанному Молотовым постановлению об обязательной эвакуации из Ленинграда женщин, имеющих больше одного ребенка, а 31-го августа дети и я сидели уже в поезде, не ведая, что никуда мы не поедем. Это несостоявшееся путешествие длилось шестнадцать дней».

Все началось на Финляндском вокзале: сначала эшелон долго не выпускали, затем он пошел, но из-за бомбежки был вынужден вернуться в Ленинград. Затем было предпринято еще несколько безуспешных попыток вырваться из города, но, когда стало известно, что занята Мга (51 км от Ленинграда) и железнодорожные пути перерезаны немцами, эшелон расформировали и всех распустили по домам.

Читаем в дневнике О. А. Кедровой: «Бросив свою поклажу в распахнутом товарном вагоне, мимо дымящихся развалин и торчащих кирпичных труб сгоревших домов, пешком с Васильевского острова пришли мы обратно домой… Пошла блокадная зима… Я просто помню: толстый лед по всему полу коридора и кухни; заклиненную льдом дверь в ванную с нестиранным бельем; маленькую печурку в маминой (единственно жилой) комнате, около которой на ножной скамеечке Андрюша на распев тянул без конца: “я голон-ный, я голон-ный”… красное ватное одеяльце на столе с завернутым в нем супом и заведенным будильником – когда можно его съесть».

В конце марта 1942 года с подачи Георгия Леонидовича, приславшего в Ленинград из Ревды запрос на вывоз в эвакуацию жены и двух сыновей, была предпринята вторая попытка покинуть блокированный город.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?