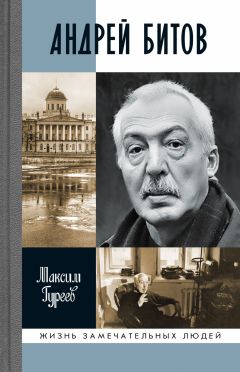

Текст книги "Андрей Битов: Мираж сюжета"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

В нескольких километрах от шестого лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом – проститутки и фарцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными».

Для мальчика из интеллигентной ленинградской семьи эти три года стали, безусловно, испытанием, но тот факт, что к зоне Довлатов будет впоследствии возвращаться мыслями постоянно, говорит о том, что прошел он их с достоинством.

В 1965 году он демобилизовался и вернулся в родной город, который встретил его в свойственной для себя манере – прохладно.

За три года, которые Сергей отдал ИТЛ МВД СССР, здесь многое изменилось. В частности, сформировалась и заявила о себе целая плеяда молодых талантливых литераторов – Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Виктор Соснора, Борис Вахтин, Рид Грачев, Валерий Попов и Андрей Битов. Войти в их ряды на правах человека, прошедшего советский лагерный ад и пишущего об этом, не удалось. Бродский заметил тогда, что Довлатов, вернувшийся из армии, напоминал Льва Толстого, пережившего Севастополь, «со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде».

Очень точно подмечена эта ошеломленность – просто Сережа не мог совместить жизнь там и жизнь здесь. Опять же он был поражен тем, что, встретившись со старыми друзьями, не смог найти с ними общего языка. «Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели, а я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы. Я побывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам: Пруст, Берроуз, Набоков…» – читаем в книге Довлатова «Ремесло».

Притом что все они были практически ровесниками, Сергей чувствовал себя младшим братом, который ждет, когда старший брат обратит на него внимание и даст ему слово.

Андрей Битов, как мы помним, тоже был младшим братом…

Вместо трех лет (с 1945 до 1967 года срок службы в армии составлял три года) в стройбате Битов отслужил год и был комиссован по состоянию здоровья – не без участия семьи, скорее всего. Показательно, что в творчестве Андрея Георгиевича мы не находим никаких воспоминаний о том годе, проведенном на службе в мабуте – так называли стройбат на армейском жаргоне, в честь голодных и разнузданных войск африканского диктатора Мобуту.

На фоне свершений России, на фоне крикливых побед,

Мабута, мабута, мабута, ты отблеск ГУЛАГовских лет.

Мы строим ракетные шахты, возводим объекты в лесах.

Устав заменили мы матом, таким, что застрянет в ушах.

А ну сторонись, десантура, пока не прервали полет!

Хмельная от пьяной свободы, мабута на дембель идет.

Известно, лишь, что Битов гордился службой в Чикшино, полученным здесь уникальным жизненным опытом. Особенно этот опыт пригодился ему, когда, вернувшись в Ленинград в 1958 году и восстановившись в Горном, он начал ездить в студенческие экспедиции и проходить практику по своему профессиональному профилю – геолог-разведчик – «Я бурил в Забайкалье… мы жили в землянке» (А. Г. Битов).

Вспоминая о том периоде своей жизни, спустя годы Битов говорил: «Я пошел в Горный институт ради мамы… Стройбат, в который я попал, когда бросил институт, – вот это и была настоящая жизнь».

Оба этих утверждения, как думается, требуют своего комментария.

1. Ради мамы. Как мы помним условием своего замужества Ольга Алексеевна Кедрова называла получение диплома о высшем образовании Георгием Леонидовичем Битовым, потому что для девушки из петербургской профессорской семьи это было раз и навсегда заведенным порядком вещей – законченное высшее образование, отсутствие которого немыслимо в принципе.

Диплом был получен, и свадьба состоялась в 1929 году. Другое дело, что спустя годы Горя Битов сетовал на то, что профессия инженера-расчетчика (по диплому) во многом отодвинула его от занятия настоящей архитектурой, настоящим творчеством, о чем он мечтал всю жизнь.

Поступление Андрея в Горный институт происходило на волне его совершенно искренней и во многом романтической «горной болезни». Мама была уверена в том, что дает своему сыну настоящую мужскую профессию, которая позволит ему безбедно существовать при любых режимах и любых житейских обстоятельства. Однако Ольга Алексеевна не могла не понимать, что ЛГИ им. Г. В. Плеханова – технический вуз, а профессии горного инженера, геолога-разведчика, экономиста – технические профессии. То обстоятельство, что Андрей – гуманитарий, было сразу выведено за скобки.

Из писем Ольги Кедровой от января 1955 года: «Еще об Андрюше. Он надумал держать уже не в Горный, а в ИНЯЗ. Говорит ему гуманитарные предметы легче. А мне думается, что возможности поступления гадательны и туда, и сюда, а перспективы геологические гораздо конкретнее и интереснее», «Андрюша завел новую пластинку: «ИНЯЗ», и как всегда со свирепым упрямством, но что-то она звучит, на мой взгляд, не перспективно».

Бесславное незавершение первого курса и отчисление за неуспеваемость, надо думать, открыли Битову глаза на место его обучения, но пути назад уже не было. А восстановление в ЛГИ и завершение его в 1962 году, явились той жертвой, которую было необходимо принести устоям.

Необычайно точно и пронзительно описывает автор в «Улетающем Монахове» свое внутреннее нестроение, тягостный и невыносимый морок несвободы, долженствования раз и навсегда заведенного порядка вещей: «Начинался кошмар. Страшнее быть уже не могло. Мама говорила. Неверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось: это не с ним и не о нем происходит – не происходит, снится – не снится. Все расползалось перед ним, как сырая промокашка… И этот неопределенный разрыв, ворсинки его – от этого мешался рассудок, мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора, рот ее все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображение. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность, становилось крохотным, неразличимым, и оттуда, издалека, что-то говорила ему мама. Отец сидел неслышно, как мышь. ‹…› Что-то вспыхнуло, и побежала рябь. Мамино лицо возвратилось в исходное положение, звук у нее вдруг включился. “Понял? – услышал Алексей. – Сейчас пойдешь и сделаешь, как я сказала. Понял?” – “Да”, – хотел выговорить он и, как в страшном сне, почему-то не мог: раскрыл только рот, тот с трудом разлепился, сухой, и что-то в нем скрипнуло».

В повести эта сцена описывает разоблачение Алексея, укравшего облигации. Однако само по себе ощущение беспомощной неизбывности перед лицом Мамы, Семьи, Дома извлечено Битовым из собственной обреченности жертве, которую он был вынужден приносить всю свою жизнь (интересно заметить, что взаимоотношения Сергея Довлатова и его мамы Норы Сергеевны имели такую же мотивацию).

2. Настоящая жизнь. Жизнь в периметре (будь то стройбат или лагерь) никогда не будет настоящей. Она будет выдуманной озлобленным, униженным, равнодушным человеком («Человек – грешное животное. Животное – безгрешный человек. Поэтому он не развивается, остановился, замер в своем совершенстве», А. Г. Битов), загнанным силой обстоятельств в безвыходное положение, из которого есть только один выход – выжить любой ценой.

Об этой цене исчерпывающе сказано у В. Т. Шаламова: «Убежден, что лагерь – отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя – это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать. На всех – заключенных и вольнонаемных – лагерь действует растлевающе.

Я понял, что можно жить злобой.

Понял, что можно жить равнодушием.

Понял, почему человек живет не надеждами – надежд никаких не бывает, не волей – какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения – тем же началом, что и дерево, камень, животное.

Понял, что воры – не люди.

Понял, что человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого животного – никакая лошадь не выдерживает работы на Крайнем Севере.

Я понял, что побои как аргумент почти неотразимы.

Понял, какая страшная вещь – самолюбие мальчика, юноши: лучше украсть, чем попросить. Похвальба и это чувство бросают мальчиков на дно.

Я понял, что писатель должен быть иностранцем – в вопросах, которые он описывает, а если он будет хорошо знать материал – он будет писать так, что его никто не поймет».

Все сказанное выше Битов если не знал, то понимал, чувствовал интуитивно. Скорее всего, именно поэтому в его творчестве и нет лагерной темы – вернее сказать, есть упоминания о ней, но нет погружения в нее.

С другой стороны, паблисити начинавшего в конце 1950-х – начале 1960-х молодого литератора требовало ярких вех и брутальных мужских штрихов, а стройбат в Коми АССР давал их в избытке. Другое дело, что довольно быстро Андрей понял, что это не его тема, что сфера его творческих поисков, художественных опытов и литературных переживаний лежит совсем в иной плоскости, что его настоящая жизнь заключается совершенно в другом и сказать о том, что «человек – это звучит горько», можно совсем иначе.

Может быть, там в Чикшино, автор впервые ощутил себя иностранцем, о котором говорил Шаламов.

Иностранец – «иным образом странствующий во времени», которое, впрочем он ценит не слишком высоко: «Мы живем в пошлейшее время, когда слава стала измеряться только славой, деньги только деньгами, власть только властью, то есть и то, и другое, и третье стали товаром, предметом потребления и торга. Это не вопрос, кому все это принадлежит, а потеря качества» (А. Г. Битов).

Обстоятельства Битова

Я сам себе в затылок дышу и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гоняюсь и сам от себя то отстаю, то нагоняю.

Андрей Битов

Автор вышел из дома и побежал, куда глаза глядят. Находил это занятие приятным, хотя бы потому что во время бега голова его была абсолютно пуста, и он был совершенно один, что при обычном способе передвижения было категорически невозможно. Получалось, что при небольшом физическом усилии он убегал от самого себя, чтобы отдохнуть от самого же себя.

Читаем у Битова: «С наслаждением вдыхал морозный воздух. Добежал по берегу Карповки до Ботанического сада и побежал вдоль ограды. И словно бы смотрел на себя со стороны, как он легко и красиво бежит… было пустынно. Было удивительно тихо, и фонари не горели. Морозец стоял небольшой, но снег поскрипывал под кедами – единственный звук, да еще шум дыхания. Было очень красиво, но Алексей уже ничего не видел, потому что тут уж сказалась его растренированность – ему стало тяжело. Сначала сбилось дыхание, потом и ноги отяжелели, стали чужими… Слюна была как клей. Где-то высоко в груди саднило и словно бы треснуло. Сердце стучало всюду».

Автор предполагал, что страдание, доставленное самому себе, есть плата за одиночество, и насколько долго ты можешь терпеть это страдание, настолько долго ты можешь оставаться один – арифметика проста. Воистину так: сначала бежишь легко, едва касаясь земли, совершаешь почти полет, обгоняя при этом самого себя – согбенного, угрюмого, страдающего недугами и корчами, стремишься вперед, но при этом, что и понятно, совершенно забываешь о том, что сам являешься источником подобного свободомыслия (насильственного по своей сути), совершенно не замечаешь, что расходуешь на это собственные же силы, которые не безграничны, особенно если ты растренирован.

Паришь.

Становишься почти невесомым.

Улыбаешься в пространство и пространству диковатой улыбкой.

Кажешь кривые зубы при этом.

А поскольку голова свободна от разного рода дум, то и недосуг попросту помыслить о том, что все конечно. И радость полета в том числе…

Дыхание учащается, начинают деревенеть икры, схватывает спину, печень и селезенку, на лице выступает пот, но надо терпеть, чтобы продлить теперь уже не сам полет, а хотя бы его подобие.

Битов усмехается через силу – Леше Монахову-то легко, он все время куда-то улетает, а вот как быть ему, автору, к ногам которого привязаны пудовые гири: обстоятельства, родственники, наконец, текст («неподвижный текст», А. Г. Битов)? И совершенно непонятно, что из этих обременений (отягощений) является наиболее неподъемным.

Мы говорим «родственники», а подразумеваем обстоятельства.

Мы помышляем о тексте, но обстоятельства вновь приходят на ум.

Мы всячески открещиваемся от обстоятельств, называем их ничтожными, но остаемся при этом под их гнетом навсегда.

Итак, поговорим об обстоятельствах, по крайней мере, начнем с них, продолжая повествовать о нашем герое.

После окончания Горного института Андрей Битов год отработал по специальности – «угодил в шахтеры на Кольском полуострове… Я работал в шахте и не мог расстаться с книгой даже во время смены и читал ее с фонариком во лбу в забое. Преодолеть текст было не легче работы в забое, но какой же восторг для тайком уже пописывающего автора».

Это было чтение «как бы вслух про себя, как бы по слогам». Это была та самая, необъяснимым образом сохранившаяся со времен детства тупость медленного чтения, где понимаешь каждое слово, где каждое слово и есть текст, и есть судьба.

Чтение под землей – образ яркий и, что характерно, не придуманный, не вымученный. Там в темноте, «во глубине сибирских руд» (кольских недр), под спудом Битов восклицает: «Не хочу писать, не могу молчать… Никакого производства! Демонстративный, даже воинствующий непрофессионализм. Вот, чем мне дорога русская литература».

Быть геологом-разведчиком непрофессионалом нельзя.

А вот быть русским писателем непрофессионалом можно и даже нужно! И действительно, кто из великих был профессионалом? Разве что Достоевский гнал погонно строку под договор с издателем!

Битов возвращается в Ленинград и убирает диплом Горного института с глаз долой, вполне возможно, прячет его в один из ящиков дедова стола и запирает на ключ.

Разумеется, это решение Андрея семья воспринимает без энтузиазма, но не драматизирует обстановку, ведь мы помним слова Ольги Алексеевны: «В нашей семье просто щадили друг друга… А если и “заносило” кого, старались удержать… осторожно, без “директив”», – и еще, «вера – основная связь людей. Себе я не позволяю никаких сомнений в тех, кого люблю. Полнота веры друг в друга приносит уверенность в самом себе».

То, что Андрея занесло, понимали все, но это было и немудрено: студенческая жизнь открыла перед ним такие горизонты, о которых раньше он не мог и мечтать, и попытка вырваться из Дома не могла не иметь своих последствий.

В декабре 1958 года Андрей Битов женился на Инге Петкевич. То есть сразу после возвращения из армии – и заканчивал ЛГИ он, соответственно, уже женатым человеком.

Что более мобилизовало Андрея и заставило все-таки получить диплом – семья-дом или обретенный социальный статус (в советское время словосочетание молодая семья, особенно если она была комсомольской, давал определенные льготы, бонусы, говоря современным языком), нам неизвестно.

Воспоминания А. М. Городницкого о том времени дают повод думать, что все же семья, Дом удержали будущего автора в рамках дозволенного (хотя бы на какое-то время).

Впрочем, занятия спортом Андрей тогда все же бросил…

Читаем у Александра Моисеевича: «Елена Кумпан: “По копейке собирали, покупали ‘Саперави. Собирались обычно либо у Нины Королевой, счастливой обладательницы отдельной квартиры на Гаванской улице Васильевского острова, либо у братьев Александра и Генриха Штейнбергов на Пушкинской улице… Посиделки эти, сопровождавшиеся весьма умеренной выпивкой и обильными дискуссиями, стихами и песнями, заканчивались далеко за полночь. С одной из них связана забавная история, имеющая отношение к Андрею. Это было, кажется, 7 ноября. За столом шло шумное веселье, и тогдашняя жена Андрея, рыжеволосая красавица Инга Петкевич (весьма, кстати, талантливый прозаик), начала танцевать на столе под одобрительные аплодисменты присутствующих. А к Нине как раз в это время пришел какой-то ее коллега, только что приехавший из Москвы… Увидев пьяную загульную компанию и женщину, пляшущую на столе, он оробел и стал сиротливо озираться вокруг. И тут он увидел единственного интеллигентного с виду очкарика Андрея Битова, который невозмутимо сидел за столом и что-то ел. Приезжий подсел к нему и доверительно спросил: “Простите, кто эта рыжая потаскуха, которая пляшет на столе?” – “Не обращайте внимания, – ответил ему Андрей, не переставая есть, – это моя жена”».

Из интервью Инги Петкевич: «Он со мной загулял, и его выгнали из института. Мы вообще хиппари были. Хотя тогда еще слова “хиппи” не было. А познакомились мы с ним вот как. Пошли с подругой ночью рвать сирень на Аптекарский, на Каменный остров, а они с приятелем учились водить машину, ночью, два идиота. А мосты развели. И мы стоим под мостом, и они стоят. “Девушки, довезти вас?” – “Ну, довезите”. Вот, на коробочке спичечном спичкой написал телефончик. Я тогда на Кировском жила. Он на Аптекарском, мы рядом жили. Вот так и познакомились. А вообще, когда я молодая была и красивая, то все говорила: “Господи, когда же цветочек кто подарит, одну водку тянут все”. И к одному пристала чуть не с ножом у горла. Ну надоела мне такая жизнь. Он мне популярно все объяснил. Говорит: конфетки я дарю секретаршам. Для тебя это унизительно – иметь цветочки и конфетки. А чего унизительно – я так и не поняла…

– Ну, как… Пьет водку – значит, можно доверять.

– Да. Значит, свой человек. Такая эпоха была. Всякие тонкости не приветствовались. Цветочки не дарили дамам. Я тогда в общежитии жила… ужасный притон. Милиция говорит: “В следующий раз будем убивать”. Там сетки развешаны везде.

– Чтобы люди не падали сверху?

– А они падают, всегда падают. Там молодые гении со всей страны – черные, белые, черные с белыми каждый почти день дерутся, бегают, орут по коридорам – страшно выйти. В общем, такое, как приют, наверное, местечко. Я там жила».

* * *

Пробежку автор заканчивал уже пешком.

От недавнего ощущения легкости не осталось и следа. После перенесенных страданий, казалось, что это (легкость, невесомость) было в прежней жизни.

Болело все, и надеяться оставалось только на контрастный душ, после которого мучения мгновенно забудутся, по крайней мере, так бывало всегда после тренировок, и невыносимое вновь окажется желанным.

Интересно, но подобный алгоритм имеет место и в человеческих взаимоотношениях. Битов со знанием дела описывает первую влюбленность (Левушки или Алексея, как свою), что абсолютно невесома, что сродни началу пробежки, когда видишь себя со стороны почти не касающимся ногами земли и летящим по воздуху, когда забываешь обо всем – о себе, о родных, об обстоятельствах, о времени, находясь в полной уверенности, что оно остановилось, когда веруешь искренно и безоглядно. В «Памятнике последнему тексту» читаем: «Вера – это точка. Точка, из которой мы вышли, а потом все хотим в нее вернуться, навсегда запомнив, что она таки была и есть. Бог не требует доказательств, а мы все их ищем, а не Бога». Итак, поиск доказательств любви сбивает дыхание, делает чувства тяжелыми, отечными (как у бегуна ноги), а поиск верности в свою очередь приводит к утрате рассудка и возрастанию ревности, что означает твой окончательный сход с дистанции. То есть более терпеть мучение (собственное) и мучить другого человека невозможно. Происходит расставание. И первое, что приходит в голову – никогда больше!

Но время возобновляет свое движение, свой бег, и все повторяется снова и снова.

«Никогда не говори никогда!» – сказано.

Автор опять выходит на свою теперь уже метафизическую пробежку (увы, но он давно забросил занятия спортом), чтобы испытать новые чувства, новые впечатления как первые впечатления…

По воспоминаниям Инги Петкевич, первым впечатлением от посещения квартиры Кедровых-Битовых на Аптекарском стал гроб, который размещался в коридоре на козлах, сооруженных из табуреток.

Можно предположить, что это был гроб Александры Ивановны Кедровой-Эбель, бабушки Андрея (она умерла в 1955 году), что дожидался таким образом своего часа.

При виде подобного арт-объекта, затаившегося среди шкафов, коробок и прочей коммунальной рухляди, ничего не оставалось как повторять стихотворение Глеба Горбовского, написанное в те же годы:

А я живу в своём гробу,

табачный дым летит в трубу,

окурки по полу снуют,

соседи – счастие куют…

Мой гроб оклеен изнутри

газетой «Правда», – о, нора.

Держу всеобщее пари,

что смерть наступит до утра…

Образ, безусловно, шокирующий, но в то же время традиционный для восточного христианства. Спать в гробу для памятования о смертном часе было принято не только среди монашествующих, но и среди крестьян северных областей России, дабы подобным образом оградить себя от срамных ночных сновидений и атак началозлобного демона, особенно в постные дни.

Конечно, ни Андрей, ни Инга тогда, в середине 1950-х, ничего не знали об этом.

Думается, не ведали об этом и в семье, где врачи Кедров и Хвиливицкая к смерти и атрибутам с ней связанным относились профессионально, без излишних эмоций и мистики.

Совсем другое дело прозаик Битов, автор!

Всякий раз, репетируя в своих сновидениях мистический ад, он довольно часто будет изображать себя, лежащим «в тесном необструганном еловом гробу, в котором уже не повернешься поудобнее, чтобы – мало того, что в гробу – еще и не занозиться». Но, что показательно, изображать себя не мертвым, а живым.

Привычка ко гробу в своем роде.

Привычка к погребению.

Читаем в «Записках из-за угла»: «Все меня хоронят, и мама, и папа. Мама, потому что я выхожу из-под ее влияния. Папа, потому что принципы моего существования как бы зачеркивают принципы его существования. И оба хоронят меня, потому что образ, который они предварительно создают или создали обо мне и моей жизни, на практике не совпадает со мной, живущим в сегодняшнем дне. И с этим уже ничего не поделать, и, как ни грустно, придется перейти в область менее близких и более формальных отношений, потому что никто уже не поддастся изменению из желаемого в действительное, и даже если потратить жизнь на то, чтобы изменить в их сознании существующий образ на меня действительного, то будет рождением новой свеженькой пытки, начнется несовпадение со мной завтрашним. Я люблю папу и маму».

Итак, автор лежит в гробу и видит высокого худощавого священника, поющего над ним «Со святыми упокой».

Автор не без любопытства выглядывает из своей домовины, из своего нового обиталища, чтобы удостовериться в том, что «никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым», но все пришли «к человеку, что-то когда-то написавшему». А если бы он ничего не написал?

Пришли бы тогда?

Полнится сомнениями на сей счет.

И наконец он решительно восстает из гроба, потому что уверен в том, что не время ему еще возлежать в нем, в том смысле, что «у нас есть еще дома дела».

А дела такие – Андрей привел Ингу в Дом со словами, что это серьезно.

Ольга Алексеевна сразу оценила ее. Из письма Олегу Битову от 23 декабря 1957 года: «Его (Андрея. – М. Г.) новое увлечение видела в “мороженом” (кафе. – М. Г.)… очень броская, смелая и уверенная девица с синими клипсами с асимметричной прической “под иностранный кинофильм”. Из ознакомительной беседы выяснилось, что она родилась в Ленинграде в 1935 году (то есть старше Андрея на целых два года!), что ее отец – политрук, погиб на фронте, а мать тоже политработник».

Правда, к этой истории Битов впоследствии прибавил следующую информацию: «Помню легенды моей первой тещи о своем свекре. Послали его во время Гражданской усмирять махновцев, очень уж они были злы на Советы. Выехал он с семьей (в том числе с сыном, отцом моей будущей жены) как на заклание, но сумел как-то так вражин уговорить, что их не тронут и оставят им землю, что те даже усмирились. Однако наутро не мог открыть дверь хаты. Думал, все, подперли колом и сейчас подпалят. Оказалось, к двери был привален мешок картошки – значит, поверили. Карьера его продвинулась, и был он уже шишкой в “Метрострое”, когда его арестовали за шпионаж в пользу Японии. Он не подписал обвинения с обескуражившим чекистов объяснением: “Я польский дворянин, записанный в энной бархатной книге, и не мог быть завербован какой-то уборщицей”. То ли этот бред защитил его, то ли заступничество Кагановича, но его выпустили. Но это уже не была свобода: махновцев, конечно, раскулачили, он запил, ожидая следующего ареста, а потом повесился».

Далее Инга рассказала, что, как и Андрей, первую блокадную зиму она провела в Ленинграде, а потом была эвакуирована, что училась в Ленинградском институте киноинженеров, но бросила его (впоследствии Инга поступит на работу в техническое издательство, где будет выполнять обязанности чертежницы и копировальщицы), что, наконец, она пишет прозу, посещает ЛИТО Горного института, где и познакомилась с Андреем (подробности этого знакомства нам уже известны).

Таким образом, все мыслимые и немыслимые устои семьи попраны – ни высшего образования, ни профессии по диплому, соответственно, ни внушающей доверия работы. Разве что увлечение сочинительством, но это, скорее, минус, чем плюс.

По воле автора, сцена знакомства Инги с Кедровыми-Битовыми происходит почему-то в кабинете Марии Иосифовны. Может быть, потому что по-академически строгий и притом по-женски изящный интерьер более всего подходит для церемонии введения оглашенной Инги Григорьевны Петкевич в храм семьи (в православной традиции оглашенный уже знаком с Учением Христовым, но еще не принял святого Крещения и не вошел в христианскую общину).

В кабинете все подчинено идее, здесь каждая книга прочитана, каждая фотографическая карточка на стене священна, а каждый предмет имеет свой сакральный смысл.

Взгляд, разумеется, тут же упирается в пожелтевшую Венеру Милосскую без рук – ту самую, которую в 1934 году принесла с собой Мария Иосифовна, когда Алексей Алексеевич представил ее своим домочадцам. И вот теперь Венера стоит как немой свидетель сцены, которая уже происходила при подобных же обстоятельствах, но по другому адресу более двадцати лет назад.

Впрочем, для нее это – ничтожный срок.

…приходилось, конечно, Инге наблюдать подобного рода экспонаты в Государственном Эрмитаже, но, чтобы вот так, домашний лапидарий…

Всякий раз, когда Андрей видел это безрукое изваяние, то представлял себе, как за три года до его рождения тетя Маня несла Венеру, спеша на встречу с дядей Алей. Прохожие, разумеется, оглядывались, недоумевали, а она гордо шла по улице, не обращая ни на кого внимание, сжимала в руках семейную реликвию (вероятно), с которой не могла расстаться в такой важный для нее день.

Тогда, в 1934 году знакомство с Александрой Ивановной прошло в «теплой, дружеской обстановке». Все остались довольны друг другом.

Смутили Кедровых лишь две вещи: Первая – М. И. Хвиливицкая была старше Алеши на 15 лет (!) и вторая – национальная принадлежность Марии Иосифовны, хотя вида тут, разумеется, никто не подал. Вскоре, впрочем, выяснилось, что заключение брака с Алексеем Алексеевичем и заведение общих детей не будет одобрено (после смерти тети Мани дядя Аля женится на Антонине Николаевне, и у них родится сын Алексей).

Как мы видим, на встречу с Ольгой Алексеевной Инга Петкевич пришла с пустыми руками – ни тебе Самсона, раздирающего пасть льва, ни мальчика, вытаскивающего занозу. Просто нечего было нести и некуда было идти, кроме как на Аптекарский, 6.

Но если к семейному коммунальному проживанию Андрей был привычен, то об Инге сказать этого было нельзя. Битов, вспоминал, как однажды, поругавшись одновременно с Ингой и с матерью, он положил рукописи и бутылку водки «Столичная» в маленький фибровый чемоданчик и ушел из дома. Направился на вокзал, чтобы уехать из города навсегда.

Всё это, откровенно говоря, напоминало ему начало очередной пробежки, когда выходишь из дома бодрый, целеустремленный, отчасти на взводе и отправляешься в погоню за самим собой, то отставая от самого себя, то нагоняя, то вновь отставая.

Однако уже на вокзале, поднимаясь по лестнице на перрон, произошло нечто абсолютно непостижимое – Андрей неловко задел чемоданчиком за металлический поручень, и «Столичная» (экспортный вариант) разбилась! Это непредвиденное обстоятельство обернулось тем, что все рукописи начинающего автора были залиты водкой.

Во сне подобного рода катаклизмы имеют, как правило, очертания вселенские, апокалиптические, носят характер совершенно безысходный, а выход из таких сновидений становится спасительным обманом (впрочем, и наяву обман довольно часто бывает таковым).

Итак, автор просыпается и направляется в ванную, чтобы умыть лицо и сделать несколько глотков холодной воды. Этот парадокс иссушающего потопа показан Андреем Тарковским в фильме «Зеркало», когда героиня, находясь под проливным дождем, жадно пьет ледяную колодезную воду.

Речь, стало быть, идет о жажде, интерпретировать которую можно, как метафизическое обезвоживание, когда словесный поток уже давно превратился в стихию, из которой невозможно вычленить ни фраз, ни мыслей, потому что это какофония звуков и образов, сменяющих друг друга, сметающих друг друга, оставляющих после себя лишь немотствующую пустыню.

И вот автор подставляет голову под кран и откручивает холодный вентиль, но в открытый рот сочинителя и на его лицо начинает хлестать кипяток, потому что сантехник перепутал краны «Н» и «С», что и немудрено, ведь он не знает английского языка.

– Как же я ненавижу русского человека! – восклицает Битов в сердцах.

Вот уж воистину, лучше бы из крана лилась водка, а не горячая вода – не чай же, в конце концов, заваривать!

Впрочем, русскому человеку (сантехнику в том числе) вполне хватает русского языка, особенно если учесть, что он находится внутри этого океана-текста, является его частью, раскачивается в колыбели, в ковчеге ли, который совершает бесконечное и необъяснимое плавание.

Океан убаюкивает.

Океан раздвигает горизонт.

Океан-текст вбирает в себя другие языки, аннексирует и делает их частью себя.

Битов рассуждает: «У Пушкина есть, по типу ломоносовского, высказывание о гибкости и всеядности нашего языка. Он и сам обучил русскую речь французскому строю во многом – именно не словарю, а строю… Мы говорим о пространстве и о языке, а все остальное – очень приблизительно. Я думаю, что не приблизительно только – к вопросу о всеотзывчивости, это и порок, и, одновременно, единственная перспектива – это как бы раскрытость контура человека… Я говорю, что русская литература занималась не писанием рассказов и повестей. Она занималась самопознанием. И это самопознание длилось на протяжении всего жизненного пути, и никуда от этого не деться. Этот организм развивается и развивается. Как только русский человек останавливается – это чудовище (способное перепутать горячий и холодный краны, например. – М. Г.). Можно посмотреть на всех стремящихся к власти и занимающих положение. Это тупик.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?