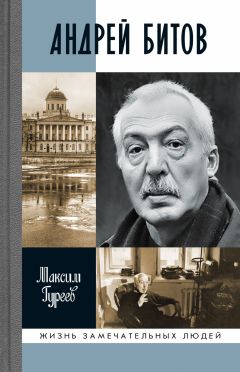

Текст книги "Андрей Битов: Мираж сюжета"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Сон Битова 2

Он еще не вполне он: он подходит для себя еще в третьем лице.

Андрей Битов

«Проснулся будто воскресший после длинного многочасового сна. Такую черно-белую пленку видел только в кино. Кино-погода. Кино-пейзаж. Кино-сон…» (из дневника Андрея Битова).

Дело во сне происходило в каком-то монастыре в местности со странным названием Небылое, то есть этого могло и не быть вовсе…

Монахи пилили дрова и складывали их на снег как в «Рублеве» у Тарковского.

Работали молча, поочередно выдергивая на себя черное, местами проржавевшее полотно двуручной пилы.

И вот теперь, проснувшись окончательно, автор недоумевал, почему его посетило именно такое видение, став невольно отзвуком (отсветом) событий более чем сорокалетней давности (этот сон он увидел в 1983 году), когда в блокадную зиму пятилетний Андрюша на кухне на Аптекарском пилил дрова вместе с тетей Маней (Марией Иосифовной).

Так их (события) он описал впоследствии: «Она, пятидесятилетняя… сердилась на меня, пятилетнего… Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть, пила наша гнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. “Ольга! – кричала она наконец моей матери. – Уйми своего хулигана! Он меня сознательно изводит. Он нарочно не в ту сторону пилит…” Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в “нарочном”:, а я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал назло или нарочно… я был тогда ничего, неплохой, мне теперь кажется, мальчик. Рыдая, мы бросали пилу в наполовину допиленном бревне. Минут через десять, веселая, приходила она со мной мириться».

Странный эпизод, право.

Недопиленное бревно с зажатой в нем пилой.

Плачущая от обиды Мария Иосифовна.

Плачущий от несправедливости маленький Андрей.

Увидеть такое во сне – к размолвке с близкими, ко встрече с навязчивым и неприятным человеком – события, столь часто происходящие в жизни, что можно предположить, что живешь на лесопилке, и пилорама не выходит из твоей головы никогда.

Потом бревно кое-как, разумеется, допилили и помирились, но в воспоминаниях осталась почему-то именно эта ссора – нервы, эмоции, крики, скрежет передвигаемых по полу табуреток, стертые в кровь пальцы.

В монастыре же все было иначе: слаженная работа в абсолютном молчании, только визг пилы да гулкие удары падающих на вытоптанный снег срезанных чурбаков.

Потом их складывали вдоль беленой стены.

Побелка, впрочем, здесь во многих местах отошла, ощетинившись позеленевшими кирпичами.

А еще в том сне присутствовал «один человек… один такой громоздкий, неопределенно-глиняных черт человек, который, вобрав в себя всех, обновил все стертые слова тем одним, что никогда еще не произносил именно этот глиняный рот, что никто еще их же из этого рта не слышал», по крайней мере, таким его описал в Битов в своем «Пушкинском доме».

Это был Голем, скорее всего, связанный с облупившейся кирпичной стеной, пахнущей сыростью и подвалом, ленинградским двором-колодцем и гулкой парадной, глиной и цементом.

К монастырю имел отношение ангел в виде мужика в брезентовке. Его появление тут не было чем-то невообразимым и тем более неуместным, другое дело, что его внешний вид мог вызвать удивление. Ведь все привыкли к бесплотным созданиям с крыльями за плечами, а тут – обычный дядька, похожий на битовского деда и отца одновременно. Хотя было не вполне понятно, на какого из дедов, ведь ни одного, ни другого автор не знал, а вот на отца ангел походил своим бледным, узким, «таким немыслимо красивым» лицом, что оно казалось злым.

Мужика в брезентовке звали Авель в честь умерщвленного своим братом Каином пастуха овец.

Возвращение в Ленинград из эвакуации стало возвращением вовсе не к усопшему, но к чудом выжившему больному, который должен был умереть, даже умер на какое-то время, пережив клиническую смерть, но потом вопреки всему вернулся и остался на этом свете.

После всего пережитого он, этот чудом выживший больной, был анемичен, странен, едва мог двигаться и говорить, но все-таки был жив и бесконечно любим. Семья же, являясь частью его измученного, обескровленного, ослабленного организма, отзывалась неизбежно и тяжело на все его нестроения, полуобморочные состояния и припадки. А несколько лет, проведенных сначала в Ревде, потом в Ташкенте, только усилили эту невротическую связь, только разбередили, казалось бы, давно зажившие раны.

Ольга Алексеевна Кедрова вспоминала: «После заключения мирного договора Алешу (А. А. Кедрова. – М. Г.) командировали в Москву на конференцию. Встречая оттуда, приехал домой на открытом грузовике. Теми же днями он тяжело расхворался – за одну ночь семь раз горлом шла кровь. Не будь рядом Марии Иосифовны, предпринимавшей все, что только было возможно, не выжил бы он тогда. Удивительно Мария Иосифовна владела собой: в кухне у раковины плачет, а, подойдя к двери, постоит, потом бодро входит, весело говоря с порога: “Знаешь, Ольга рассказала…”. Потом он лежал в военном госпитале, его перевели на инвалидность и демобилизовали… Квартира наша обживалась только частично, с топливом было туго. В моей комнате, обеспеченной Ревдинской чугунной печуркой, мы жили впятером… Последними в Ленинград вернулись мамины сестры (Эльфрида и Маргарита). Аптекарский собрался полностью».

Радость тогда перемешалась с горечью, потому что надежда на то, что после пережитого Апокалипсиса несправедливость и подлость, ложь и предательство канут в Лету, оказалась тщетной. Осознание этой тщеты, понимание того, что все это есть ни что иное как «суета сует и томление духа», придет к Ольге Алексеевне Кедровой лишь в конце 1970-х годов, когда она, по ее же признанию, впервые прочтет «Книгу Екклесиаста, или Проповедника» и запишет в свой дневник, который называла «мой безответный собеседник», такие слова: «Бывает нечто, о чем говорят: “Смотри, вот это новое”, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после… во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь… человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

Всё новое – это преданное забвению старое.

Памяти нет, как нет и времени.

Беда настигает неожиданно, и лишь прожив ее, можно преодолеть ее, а не спастись бегством от нее.

Что было, то и будет…

В 1944 году Андрюша Битов пошел в первый класс.

Своему брату-первокласснику старший брат Олег посвятил следующее стихотворение:

Его обманет каждый,

Терял он шапку дважды,

Всегда Андрей рассеян, как никто.

А в день один прекрасный,

От дел уставши классных,

Чужое в школе он надел пальто.

Он головой качает,

Степенно отвечает,

Ведь разницы меж ними вовсе нет:

Оно совсем такое

И только в нем другое:

Подкладка, воротник ну и немножко цвет…

Стараниями мамы, разумеется, Андрюша был принят в единственную тогда в Ленинграде английскую школу, директором которой был Лев Васильевич Хвостенко (1915–1959) – личность замечательная в послевоенном городе. О нем было известно, что он родился в Англии в семье горного инженера, профессора Василия Васильевича Хвостенко. В тридцатых годах семья переехала в СССР, в Свердловск, где Василий Васильевич преподавал горное дело, но в 1937 году был репрессирован и расстрелян.

В 1940 году у Л. В. Хвостенко родился сын Алексей (1940–2004 гг.), впоследствии известный поэт, музыкант, драматург и художник. Переехав с сыном в Ленинград, Лев Васильевич возглавил не только английскую школу, но и семинар литературного перевода в Ленинградском отделении СП СССР. Он переводил Марка Твена, Теодора Драйзера, Оливера Голдсмита, Генри Уордсворта Лонгфелло, а также сам писал стихи.

По воспоминаниям Алексея Хвостенко (известного в ленинградских и московских андеграундных кругах 1960–1970-х годов как «Хвост»), в школе его отец вел преподавание неформально, на уроках вместе со своими учениками пел нечто напоминающее американские блюзы, приучая таким необычным образом своих питомцев к разговорному английскому языку. Странно, но о таком любопытном эпизоде Битов не оставил никаких воспоминаний, хотя любил этот предмет и весьма преуспевал в нем (чего нельзя было сказать о других предметах). Нам же со слов Андрея Георгиевича известны другие, впрочем, не менее занимательные моменты его школьной жизни.

«Вот один эпизод. Была у нас учительница Иза Ефимовна. Потребовались на урок книги о Ленине. Многие сожгли книги в блокаду. А у нас кое-что осталось, в частности рассказы Зощенко о Ленине. Но это ведь 1946 год, когда вышло известное постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”. И вот я приношу Зощенко в школу. У Изы Ефимовны сделались квадратные глаза, и книгу она заперла в шкафчик, где хранились разные классные принадлежности. Сказала мне: пусть за книгой мать придет, и не говори никому. За Зощенко можно было сесть. Но Иза Ефимовна была нормальным человеком… Другой эпизод. Со мной в классе учился сын того самого секретаря горкома Кузнецова, которого в 1949 году судили по известному “ленинградскому делу” (А. А. Кузнецов – первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), генерал-лейтенант, расстрелян в 1950 году. Его сын Валерий, родившийся в 1937 году, был позже начальником Главлита СССР. – М. Г.).

Кузнецов-младший выглядел как принц, как маленький Набоков, пришедший в военную школу. Его привозили на машине. Ему давали в школу большие завтраки, в которых он, в общем-то, не нуждался и охотно жертвовал нам. Я к этой раздаче всегда не успевал. Но однажды ухватил мандарин; впервые в жизни его видел. Побежал в туалет, чтобы не отняли, и там его съел. С кожурой. Не знал, что нужно очищать… (в школе) я не прочитал ни одного из программных произведений. Все позже. Этим спас себе “Войну и мир”, которую освоил в 22 года, будучи студентом… “Евгения Онегина” целиком не прочитал… С “Мертвыми душами” – то же самое… Поскольку я не любил, когда мне что-то навязывают, то выбирал, что читать, самостоятельно».

В 1949 году выбор Андрея пал на роман английского сочинителя Даниеля Дэфо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».

Это было первое осознанное чтение Битова на пока еще весьма отдаленных подступах к поприщу. Он вспоминал: «Первой книгой, которую я осилил, был “Робинзон Крузо”… читал по буквам… медленность, по-видимому, научила меня главному свойству: что читать так возможно только очень качественные тексты, потому что некачественный текст таким слабоумным способом прочесть нельзя… Мать ходила на рынок и выменяла какое-то одеяло на две книги, в подарок на мой день рождения. Одна была “Робинзон Крузо”, вторая – “Записки охотника”, из “Золотой серии”. Так началась моя личная библиотека (потом к этому списку прибавились “Три мушкетера”. – М. Г.). Книги эти я хранил до последнего, но в результате подарил своему внуку. “Робинзон Крузо” дал мне три понятия, для меня очень важных: одиночество, остров и отсутствие кого бы то ни было вокруг. Это стало основным условием жизни. И оно до сих пор живо. И понятие Робинзона для меня до сих пор важно. Пристрастие к путешествиям послужило источником интереса к русским пространствам. Поскольку я влюбился в фигуру Пржевальского, я стал читать его биографию, она меня восхитила. Я искал портрет Пржевальского, чтобы повесить над кроватью, но не получилось найти, я нашел портрет нашего Робинзона, Миклухо-Маклая».

Знаменитые иллюстрации Д. Н. Кардовского к роману, действительно, давали повод говорить о сходстве главного героя Даниеля Дефо и Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Впрочем, внешне легендарный русский путешественник походил и на Джузеппе Верди, и на Всеволода Гаршина, и на Николая Гавриловича Чернышевского, и на еще одного великого итальянца Джузеппе Гарибальди в молодости.

А вот на кого был похож Пржевальский?

На этот подсознательный вопрос юный Битов мог отвечать с детской непосредственностью, не думая, не шутя, не лукавя, – на Сталина, потому что его портреты висели везде. Мысленно подписывал изображение «друга всех путешественников и физкультурников» – «Николай Михайлович Пржевальский», и вешал его над своей кроватью рядом с физической картой мира.

При желании в этом можно было бы найти некий глубинный смысл, усмотреть своеобычную иллюстрацию к гипотезе Карла Маркса и Фридриха Энгельса о неизбежности мировой революции. Впрочем, ничего подобного, разумеется, не было (да и желания не возникало), просто, по воспоминаниям автора, «моим любимым предметом была география, моей любимой картой – физическая. О, эта палитра голубого и зеленого, песчаного и коричневого! Там проходила все-таки советская граница. За сибирским разливанным низменным морем, коричневея, сгущаясь в Памире, уходя в Монголию и далее… Тибет, Лхаса, мечта Пржевальского… Он так и не дошел. Я дойду! Пусть кто-то мечтал о Париже, я – о Монголии… Голос ли крови аукался через полтысячелетия после ига?.. Про модную нынче реинкарнацию тогда еще не знали. Мы собирали желуди для лесозащитных полос ВСППП (Великого Сталинского Плана Покорения Природы). Желуди я любил – они были цвета Тибета».

Такова версия, откуда у Андрюши все-таки мог появиться потрет Пржевальского. Тем более, что Битов позже признавался: «К Сталину я не испытывал никаких особенных чувств, а вот Пржевальского любил. Портрет его висел у меня над кроватью. И памятник верблюду в Адмиралтейском саду вызывал у меня особые чувства. Поэтому один из апокрифов рождения вождя… что вождь наш бастард не грузинско-княжеский, и не осетинский, не армянский, а Пржевальский (как лошадь), не вызвал у меня ни гнева, ни восторга».

Замещение одного мифологического персонажа другим произошло в детском сознании вполне естественно и безболезненно, оно было своего рода тайной игрой в визуальную похожесть, в ассоциации, игрой, в которой Алашанские горы, пустыню Цайдам и Тибетское нагорье на маленькой мохнатой лошадке преодолевал товарищ Сталин, а на трибуне перед делегатами XVIII съезда ВКП(б) выступал Николай Михайлович Пржевальский (интерес к личности великого русского путешественника и военного топографа в те годы был подогрет публикацией его трудов, а также фильмом Сергея Юткевича «Пржевальский» с Борисом Тениным и Всеволодом Ларионовым в главных ролях).

Из «Постскриптума» Андрея Битова: «В том же 49-м году было 150-летие Пушкина. И был удар будущего назначения: мне поручили доклад по Пушкину. И я старательно читал Пушкина, наверняка не все понимая. Но тем не менее всех сумел утомить докладом. А это совпадало с 70-летием Сталина, и поэтому юбилею поэта придавалось особое значение. Я думаю, Сталин себя видел на фоне Пушкина. На уровне семинарии он был образованным человеком, более чем прочие члены политбюро. Он был читателем. И не неглупым он тоже был. Хотя и тиран.

Позже у Пушкина я нашел замечательные строчки:

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман.

Оставь герою сердце! Что же

Он будет без него? Тиран…»

В игру, затеянную невольно, в силу объективных причин втягивалось, как мы видим, и «солнце русской поэзии», полностью сокрушая своим появлением историческую хронологию и границы эпох. Действительно, если в 1937 году столетие гибели Александра Сергеевича в СССР отмечалось как всенародный праздник, то послевоенные эксперименты со временем и персоналиями уже прочно вошли в советский обиход, стали неотъемлемой частью идеологических игрищ, а потому не подлежали сомнению и, не дай бог, критике.

1939 год – столетие со дня рождения Н. М. Пржевальского.

1948 год – 60 лет со дня его кончины.

Итак, великое путешествие продолжалось.

Андрей Битов писал: «Страсть к путешествиям во мне воспитала мать. Она была лягушка-путешественница и, при небольших зарплатах тех лет, целый год копила на лето. Лето я проводил в Крыму, потому что, как все ленинградцы, страдал постоянными ангинами, простудами, отитами и прочими болезнями, связанными с климатом этого города.

У меня есть воспоминание, которому я не верю. То есть сомнения нет, но – не верю. Кончилась война, мне было девять лет, мама повезла мои гланды в Ялту. Я в первый раз летел на самолете. Чему тут верить – что я лечу на самолете? что кончилась война? она была всегда, до нее ничего у меня не было… что мне было когда-то девять лет? что сегодня я могу вспоминать события тридцати-сорокалетней давности? Но еще менее вероятно следующее, не явившееся в те мои девять лет никаким фактом ни осмысления, ни переживания.

Калитку нам отворила старушка и пропустила нас в садик. Она подала маме руку, но, как я понял, не была маминой знакомой. Мама объяснила, что мы из Ленинграда и очень бы хотели осмотреть… Строгая старушка, с долей сомнения измерив меня, без слов пропустила нас и прикрыла калитку. В домике было похоже на нашу квартиру – ничего меня не поразило. К старенькому автору «Каштанки» я еще не испытывал ни любви, ни неприязни.

Потом мы пили на кухоньке в пристроечке чай, совсем как дома, даже буфет был в точности такой. Мама рассказала про Петербургскую гимназию и Ленинградскую консерваторию, старушка – про своего брата, но не Антон Палыча, а другого… Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выползшую на дорожку сада, когда мы, благодарные, прощались.

Возила мать меня и в русскую заграницу, в Латвию, потому что слышала, что там можно подкормиться, потому что там хорошие продукты. И там, на Рижском взморье, я запомнил этот странный осадок дореволюционной жизни, которой уже не было в Ленинграде… В 49-м году я впервые увидел Кавказ. Мы с матерью и с бабушкой съездили в Кабарду, в Нальчик. Я влюбился в горы до беспамятства. Я даже ходил до какого-то уровня на Эльбрус. Дальше я бредил только горами. Я даже в сугробах видел снежные горы. («Мне понравилось то, что я ношу черкесскую фамилию. Это многое объясняло в моей биографии. Когда я впервые увидел горы, это было… как первая любовь. Моя душа рвалась на Кавказ, все мне было там близко» – это уже из более поздних размышлений писателя. – М. Г.) Я сразу поступил в альпинистсткую секцию. Занимался индивидуальным спортом, пробежками, бодибилдингом. Показывал хорошие результаты по скалолазанью. И стал самым молодым альпинистом СССР в 1953 году. И попал в альплагерь сразу, как получил паспорт. Это было в районе Эльбруса».

1953 год.

Горы нависают над Великой Степью, по которой на лошади Пржевальского в загробное царство Эрлик Номун-хана едет товарищ Сталин.

И вот отсюда, с высоты «Косая полка» (5320 м), что расположена между Восточной и Западной вершинами Эльбруса, будущий автор наблюдает за происходящим внизу («Пржевальский кладет мне руку на плечо, а другой обводит даль», А. Г. Битов), предпочитая пользоваться подзорной трубой или морским биноклем.

В контексте происходящего о себе он, сочинитель, пожелает говорить в третьем лице, смотреть на себя со стороны, неукоснительно соблюдая дистанцию между собой и литературным персонажем, сном и явью.

Читаем в романе «Пушкинский дом»: «Лева-человек – очнулся. Лева-литературный герой – погиб. Дальнейшее – есть реальное существование Левы и загробное – героя. Здесь другая логика, за гробом, вернее – никакой. Действие законов завершено неизбежностью исполнения последнего – смерти. Что там, дальше, никто не знает, и никто из большинства не поделится с нами, с живущим меньшинством».

В окуляр подзорной трубы автор видит Сталина, лежащего в гробу в Колонном зале Дома Союзов.

Также он имеет возможность наблюдать, как вся страна прощается со своим вождем.

Тут каждый прощается, как может.

Вот, например, семиклассник 181-й Ленинградской школы, что располагалась в Соляном переулке (там она находится и сейчас), оставил такие воспоминания о том дне: «Мне было 13, я учился в школе, и нас всех согнали в актовый зал, велели стать на колени, и секретарь парторганизации – мужеподобная тетка с колодкой орденов на груди – заломив руки, крикнула нам со сцены: “Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!” – и сама первая запричитала в голос. Мы, делать нечего, зашмыгали носами, а потом мало-помалу и по-настоящему заревели. Зал плакал, президиум плакал, родители плакали, соседи плакали, из радио неслись “Marche funebre” Шопена и что-то из Бетховена. Вообще, кажется, в течение пяти дней по радио ничего, кроме траурной музыки, не передавали. Что до меня, то (тогда – к стыду, сейчас – к гордости) я не плакал, хотя стоял на коленях и шмыгал носом, как все… В “Правде” появилось сообщение о смерти Сталина и о том, что смерть эта – всенародное горе. И люди заплакали. Но они плакали, я думаю, не потому, что хотели угодить “Правде”, а потому, что со Сталиным была связана (или, лучше сказать, он связал себя с нею) целая эпоха. Пятилетки, конституция, победа на войне, послевоенное строительство, идея порядка – сколь бы кошмарным он ни был. Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознания, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, – как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть – от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство ее неизбежности, как четырех времен года. Люди взрослели, женились, разводились, рожали, старились, умирали, – и все время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать.

Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал».

Этого семиклассника звали Иосиф Бродский.

А вот выпускник Андрей Битов о прощании с вождем повествует иначе, чего и следовало ожидать, ведь он наблюдает за Левушкой Одоевцевым с высоты Эльбруса при помощи оптического устройства, выглядывает из полусна, присматривается к своему герою (читай, к самому себе) во время разбора фотографических карточек на дедовом столе: «9.00, темень. Леву выстроили в школьном актовом зале на траурную линейку. Вот он стоит на линейке, «учащийся выпускного класса», полный, розовый мальчик, басовитой наружности, мечта растлителя, но и растлители повывелись в то время… вот он стоит. Он не вполне уверен в себе – очень уж глубока должна быть скорбь… Трудно описать… Пахнет отмерзающей хвоей. Леве кажется, что хоронят учителя литературы: хорошо учителю – он не пережил вождя, как бы он сейчас рыдал, обгоняя завуча. Лева увлекается воспоминаниями об этих похоронах: так же пахло хвоей, так же не смотрел он направо, где стоял гроб… Лева рискует посмотреть направо – и не видит гроба. Удивляется и спохватывается: старается нагнать скорбную тучу на свое розовое и доброе лицо. Как сластолюбец, хочет он испытать скорбь – не может… Вся страна застыла в пятиминутном простое… А Лева думает, что первый урок – физика, контрольная, к которой он так был не готов, и не может не испытывать кощунственной радости, что урок этот тем временем идет, что контрольной, пожалуй, не будет… Очень смущается он, поймав себя на этой мелкой нехорошей мысли. Думает, что это он один такой душевный урод среди всех этих, умеющих так глубоко чувствовать, людей. Как бы они отвернулись от него, как бы вознегодовали, с каким презрением… если бы только мысли его стали все видны».

Его мысли видны только ему самому и автору, подглядывающему за ним из-за портрета вождя, окруженного траурными венками.

А еще за Левушкой наблюдает Пржевальский с хитрой своей усмешкой, что вытекает из-под его азиатского прищура (ведь в монгольской степи всегда дует сильный ветер) атласными лентами, на которых написано «Прощай, дорогой вождь и учитель».

Вскоре портрет великого путешественника (или великого кормчего), висевший над кроватью Андрея, пришлось снять. И вовсе не потому что настали другие времена, и Сталина его же недавние истовые апологеты принялись столь же истово выдворять отовсюду, а потому что этот этап жизни был пройден, и наступал новый, в котором перед сочинителем неизбежно вставала задача «успеть уловить и отразить образ времени, чтобы оно не пропало в будущем… слив время автора и героя в одно, настоящее время, добиться некой идентичности отчаяния» (А. Г. Битов).

Отчаяние в данном случае следует понимать не как бесповоротное разуверение в Божественном водительстве, потому что, по словам Отцов Церкви, «не Господь оставляет вас, а вы – Господа», но как смятение автора и героя, не могущих совместить реальное и вымышленное бытование, сон и явь, как застревание в лимбе, в промежутке, где время движется хаотически.

Сон про Небылое оказался не в руку.

Ни размолвки с близкими, ни встречи с навязчивым и неприятным человеком не произошло. Случилось разве что появление Голема то ли в одном из дворов-колодцев на Петроградской стороне, то ли на Васильевском острове. Вернее сказать, привиделся литературному персонажу «неопределенно-глиняных черт человек» – не дед, не отец, не ангел, но, скорее, некая изменчивая метафора, исполненная бесконечного символизма, персонаж, который, по утверждению каббалистов, может быть, как жертвой, так и злодеем, как мужчиной, так и женщиной, а порой и тем, и другим, как видимым, так и невидимым, давая тем самым многую и обильную пищу для воображения.

После завершения пилки дров монахи уходили в братский корпус готовиться ко всенощной, но Авель оставался на улице. Он ходил по двору, заложив руки за спину, поглядывал на монастырские ворота, словно кого-то ждал.

До окончания вечерней службы ворота благословлялось оставлять открытыми.

Битов закрывал глаза и продолжал наблюдать прерванное сновидение – ему являлась мертвая мать и просила его, нет, строго требовала:

– Андрей, ты должен обязательно сделать то, о чем я тебя сейчас попрошу. Тебе надо исповедаться и причаститься!

– Но, мама, ты же знаешь, что мне сложно исповедоваться у наших священников (хотел сказать – попов, но все-таки сказал – священников), это для меня всегда большая проблема, – звучало из уст просматривающего сон о самом себе Битова.

– Ты должен это сделать в монастыре у старца Авеля! – голос усопшей был непреклонен.

Андрей тут же и просыпался от этих звучащих как приговор слов. Пытался понять, о каком монастыре идет речь – он бывал в Успенском монастыре в Небылом, что на Яхроме, на Соловках, слышал об Иоанно-Богословском монастыре в Пощупово.

Но о каком именно ему говорила мать?

Он не знал, не понимал!

А пока бился над этим неразрешимым вопросом, забывал имя старца…

По окончании всенощной ворота в Иоанно-Богословском монастыре в Пощупово, что близ Рязани, закрывались.

* * *

После окончания школы в 1954 году Андрей решил поступать в Горный институт, «потому что в его названии было слово “горы”» (к тому времени старший брат Олег, окончивший школу с золотой медалью, уже был выпускником филфака ЛГУ им. А. А. Жданова). Однако с первой попытки поступить не удалось. «Андрюша не прошел в институт по конкурсу», – сообщает Ольга Алексеевна.

Год вынужденной пересменки стал для Битова временем «набора высоты».

Причем не столько спортивной (его альпинистские успехи впечатляли), сколько интеллектуальной. Чтение постепенно вошло в его жизнь, а в один ряд с русской классикой встали Грэм Грин, Джек Лондон, Лоренс Стерн, Герман Мелвилл, исландский лауреат Нобелевской премии по литературе Халлдор Лакснесс.

Студентом геологоразведочного факультета Ленинградского Горного института им. Г. В. Плеханова Андрей стал в 1955 году.

Читаем у Битова: «Поступая в Горный, я сдал сочинение под названием “Мировое значение советской литературы”. Просто я знал набор имен, фактов и блоками этими набросал без ошибок текст». Это, вероятно, был первый опыт написания удачного текста, который оценили читатели (приемная комиссия), но перечитывать который у автора не возникало впоследствии никакого желания. Впрочем, мысль взяться за перо не оставила и до поры носила своего рода спорадический характер, тлела, возникала и пропадала, но не уходила навсегда.

Андрей Битов вспоминал об этом времени: «В Горном институте я из любопытства приобрел сборник литобъединения его студентов за 55-й год. И прочитал там стихи Глеба Горбовского. Я был потрясен. Я думал, что вся литература кончилась в семнадцатом году. Я ничего не знал даже из советской литературы. Когда я увидел, что она может твориться на глазах, я стал пробовать сам… Претерпел то, что претерпел; написал то, что написал».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?