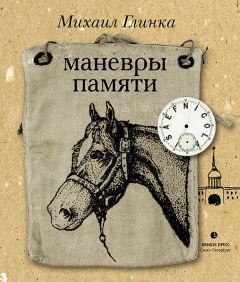

Читать книгу "Маневры памяти (сборник)"

Автор книги: Михаил Глинка

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Михаил Глинка

Маневры памяти. Очерки

© М. Глинка, 2017

© ООО «Издательство К. Тублина», 2017

© А. Веселов, оформление, 2017

Маневры памяти

I

Летом 1972 года я принес в редакцию журнала «Аврора» рукопись повести, действие которой происходило на подводной лодке. Повесть прочли, и решено было ее печатать, но еще через какое-то время тогдашний зав прозой этого журнала писатель Глеб Горышин молча показал мне гранки, вернувшиеся из контрольной инстанции. Сказать, что текст пестрил пометками, значит не сказать ничего. Полосы с оттиском были, если здесь уместен такой глагол, просто исполосованы красной шариковой ручкой.

– Подставляешь нас, старик, – мрачно сказал Глеб. – Говорил, что пишешь про простую лодку, а морская цензура обнаруживает, что, оказывается, про атомную… Тебе известно, кто в этом случае дает разрешение? Нам, например, неизвестно.

Про атомную в тексте не было ни полслова. Ни про реактор, ни про сопутствующую аппаратуру, ни про особенности управления.

– Ты это кому говоришь? – совсем уже мрачно спросил Глеб.

Принцип, по которому были сделаны замечания, уловить я не мог. Подчеркнуты, а чаще перечеркнуты крест-накрест были места самые неожиданные. С каким-то странным ожесточением, чуть не до того, чтобы прорвать бумагу, было вымарано, к примеру, слово «маневры». Поверху зачеркнутого стояло: «ученья».

– Сто восемнадцать претензий, – пробурчал Глеб. – Хочешь разбираться – иди к Володе…

Володей был поэт Торопыгин, главный редактор. У Володи, человека редкой доброты, был свекольный цвет лица и удивительные глаза – круглые, ласковые и, в любом состоянии их хозяина, – все понимающие. Первое, что сделал Володя, еще не здороваясь и не отрывая от меня выпуклых глаз, это опустил руку куда-то под стол. Там звякнуло.

– Знаешь, – сказал он, когда мы выпили по второй, – а что, если тебе самому к ним поехать?

Имелась в виду военно-морская цензура, в которую повесть переслали из цензуры обыкновенной. То были годы, когда ни Торопыгин, ни кто бы то ни был другой не имели права сводить автора с цензором. Официально, что существует цензура, автор не имел права даже знать.

– Где это территориально? – спросил я.

Володя сказал, что «это» – в Кронштадте, непосредственно в редакции флотской газеты.

– Если скажешь, что послал тебя я, меня снимут. Про гранки скажешь, что сам схватил в редакции со стола. Добавь – что пришел в ярость. Да, да – в ярость! Так прямо и скажи. Что они тебе сделают? Счастливо!

Однокурсники мои по военно-морскому училищу еще вовсю служили, и пропуск в Кронштадт я добыл без труда. В Кронштадт ходила рейсовая «ракета».

Когда, войдя в кабинет цензора, я сказал о причине своего появления, капитан второго ранга, он был один, скользнул глазами вокруг. Возможно, в поисках тяжелого предмета. Разговор начинался трудно. Он не имел права со мной разговаривать, я не имел права его искать. Но я уже стоял в его кабинете. Минуту-другую мы, стоя, орали друг на друга, пока он, вероятно взвешивая возможные последствия вызова матросов для моей насильной депортации, соображал. Затем он перешел на тон более спокойный, а вскоре мы сели над рукописью, и он вообще превратился в очень толкового и логично рассуждающего человека, хотя логика его была совершенно особой. Пытаться угадать, что через секунду услышу, можно было с тем же успехом, как вычислить, где в следующий раз вылезет скрывшийся в землю червяк.

– Чем вам, например, не понравилось слово «маневры»? – спросил я. – Почему его нельзя употреблять?

– А потому, – помолчав, сказал он, – что ваш текст мог проинформировать наших потенциальных противников об участии атомных подводных лодок в маневрах апреля 1970 года на Северном флоте.

– Каким образом? – опять чуть не заорал я. – У меня нет ни слова об атомных…

– На дизельных лодках бывали? – прищурившись, спокойно спросил он.

– Приходилось.

– А на дизельных фруктовый сок в рацион экипажа входит?

И поскольку я молчал, он опять очень спокойно резюмировал:

– В вашей повести говорится, что в рацион экипажа входят соки. Значит, какая это лодка? Атомная. И куда идет эта лодка? На «маневры». А маневры, если вы не знаете, на Северном флоте были единственные – это маневры «Океан» к столетию со дня рождения Ленина, то есть апрель 1970-го. Учений было много, а маневры – единственные. К тому же у вас говорится о «цепи лодок, подобных» вашей, которые получили на «маневрах» каждая свой «квадрат». То есть участвовала уже не только ваша, а еще и другие, подобные ей, то есть атомные… Вопросы?

– Послушайте, – сказал я, почти изумленный степенью преступности своего ротозейства. – Но ведь это все не один к одному… Ну, давайте уберем этот треклятый сок… И эти маневры, будь они…

– Серьезный разговор серьезного человека, – сказал он.

И за двадцать минут мы общими усилиями убрали вслед за «соком» и «маневрами» сто шесть его замечаний.

Чтобы убрать остальные двенадцать, времени потребовалось больше. К примеру, как назвать межотсечную систему связи? Оказалось, что по цензурным правилам называть ее нельзя было ни истинным названием, допустим, «каштан», ни выдуманным, допустим, «платан».

– А каким же тогда можно? – спросил я.

– Сейчас я вам скажу…

И он открыл свой шкаф. Там было несколько полок с толстыми, пальца в два или три толщиной, томами, содержавшими запреты. Знать не то что о содержании, а даже догадываться о существовании этих секретных кирпичей простой смертный права не имел.

– Вы можете, – полистав один из этих кирпичей, сказал мой собеседник, – назвать вашу межотсечную систему связи, например, так…

То, что разрешал упоминать в открытой печати секретный перечень, звучало польско-африканским. Что-то типа ХРЖЦ, тире и еще какое-то пятизначное число. Такое наносится сквозь трафарет на крышки защитного цвета ящиков оборонной промышленности.

– А слово «телефон» – тоже секретное? – не удержавшись, спросил я.

Словно дожидаясь, пока о нем вспомнят, на столе у него зазвонил аппарат. Укоризненно посмотрев на меня, цензор взял трубку.

– Занят, – сказал он. – Нет, не ждите… Так на чем мы остановились?

Я поблагодарил его за ХРЖЦ и сказал, что читателю, если все-таки дойдет до печати, будет проще понять смысл действия персонажей, если они будут просто орать в переговорную трубу.

Прошло всего часа полтора нашего знакомства, но я вдруг почувствовал с ним странное единство – у нас образовался клуб с предельно узким членством. Основой этого клуба было недавнее, два часа назад еще горевшее пристрастием отношение к некой сотне страниц. Никто, как мы, так буквально и подробно не знал этот текст – я, его сочиняя, а он, норовя его уничтожить. Но прошли эти два часа, и ни малейшего ожесточения ни во мне, ни в нем уже не оставалось. И теперь мы уже мирно брели по изъезженным страницам. Он – должно быть, недоумевая, что уже не обнаруживает казавшегося ему несомненным диссидентского коварства, я – еще больше удивляясь запальчивости, с которой боролся за сомнительные удачи. Вероятно, так ветераны, воевавшие на противоположных сторонах, могли бы озирать заросший бурьяном косогор, который сорок лет назад одни готовы были ценой жизни захватить, а другие такой же ценой удерживать.

Расстались мы вполне мирно.

Потом он даже прислал мне написанную им брошюру по истории Камчатки.

II

Весной 1960 года нас, за полгода до того ставших инженер-лейтенантами и разосланных по флотам, откомандировывали с Севера и Дальнего Востока в Москву. Тут нас (секрет Полишинеля) переодевали в сухопутную форму с эмблемами МВД и отправляли в Подмосковье в учебный центр атомных подводников. Селили нас в общежития квартирного типа, но комнаты набивали чуть не вплотную двухъярусными койками – не помню даже, был ли у нас в комнате, где спали то ли шесть, то ли восемь лейтенантов, хоть какой-нибудь стол. О том, чтобы кому-то из офицеров получить жилье для семьи, нечего было и думать: учебный центр был переполнен офицерами, а в Северодвинске, Комсомольске-на-Амуре, Питере и Горьком одна за другой сходили со стапелей все новые атомные лодки. Но учебная программа центра была рассчитана на многие месяцы, а семьи офицеров оставлены у кого где. Ладно если у дедушек-бабушек на Украине, а если где-то между сопок в Полярном или в Видяево? И офицеры, попавшие в учебный центр, в том числе и командиры первых атомных субмарин, вечерами отправлялись по городку искать, что бы можно было снять для семьи.

Городок, однако, был особенным. Тут располагался не только первый реактор, на котором учились подводники, а еще, оказалось, пролег и первый километр после сотого от Москвы, то есть нас разместили в ближайшем к Москве месте, куда в хрущевские годы выселяли из столицы за проституцию и где разрешали селиться отсидевшим срок ворам. Понятно, что в таком лакомом для указанного контингента населенном пункте отдельных квартир никто не сдавал, и удачей в поиске был абсолютно любой клочок годного под ночлег пространства, вплоть до чердака, если не чулана.

Занимался поисками и я. Кстати, именно чердак в одном деревянном доме дачного типа мне и согласились сдать. Хозяйка, похожая на кочан капусты не только из-за телосложения, но и из-за обилия надетых одна на другую кофт, сказала, что они недавно приехали с Крайнего Севера, где она работала завучем в школе, а муж – главным уполномоченным.

– Уполномоченным чего? – глупо спросил я.

– По обеспечению сеном лошадей всего Заполярья, – ответила бывший завуч.

На слове «всего» она сделала ударение. Я полез смотреть чердак. День был солнечным, и в призматическом пространстве под железной крышей стояла раскаленная духота. Треть чердака, превращая его в кадр сюрреалистического фильма, заполняли ряды новеньких ученических глобусов. Спускался я в размышлениях о том, в какой таре завучу удалось доставить из Заполярья столь необычный багаж. Мы бы, может, и сняли этот чердак, но помешало обстоятельство, о котором я забыл упомянуть. Лестницы на чердак еще не существовало, и я забирался наверх по куску ременной вожжи, которая, не исключено, была единственным предметом, внесенным в семейную копилку лошадьми «всего» Заполярья. А нашему ребенку было полтора месяца.

– Вот и построите, – сказала хозяйка, демонстрируя кроме географического уклона своей натуры еще и практичность.

Но о моих поисках только к слову.

Моряки никогда не относились пренебрежительно к своей форме. Более того, она всегда и везде бывала любима, ценима, лелеема. Об отношении к морской форме женщин уже не говорим. Может быть, поэтому пятно, дыра, заношенность черной формы уязвляли, казалось, не только владельца тужурки или брюк, а и всех моряков в округе. Но нас, как уже сказано выше, переодели в защитно-зеленое, и маскарад того, что было выдано нам во временное пользование, был очевиден. Да и мы, переодетые, чувствуя, что смешны и что надо с этим что-то делать, принялись дополнять своими силами театральность собственного положения. Так особую притягательность романсам Вертинского придает двойное пародирование – ирония над иронией. Ощущая потребность в чем-то подобном, мы изобрели для себя моду, которую можно назвать «добровольческая армия». Все эти песни типа «поручик Голицын» появились, кажется, несколькими годами позже, а мы, напоминаю, это весна 1960 года, уже наладились вынимать пружины из своих защитных фуражек, вымачивать фуражки для придания бесформенности в теплой воде, обменивать на складе шинели, стараясь достать такую, чтоб была чуть не до пят. Ну, естественно, пародировали между собой манеры и язык. Типа «встаньте, поручик» или «вашему благородию не удалось скрыть, что вы отчасти болван», и так далее. Булгаков с его «Бегом» и «Днями Турбиных» был тогда нам еще недоступен, но только что вышла из проката рошалевская кинотрилогия «Хождение по мукам» по Алексею Толстому, которая и служила нам зашифрованным пособием.

И сценки при этом иногда мы устраивали довольно дурацкие. Так, однажды мы, трое лейтенантов, сидели в местном ресторанчике, носившем за претенциозную колоннаду при входе рабочее наименование «столбы». А за другим столиком в другом конце полупустого зала также втроем сидели командиры лодок. Истратив по стандартной трешке (тогда бифштекс и бутылка пива стоили именно столько), мы вышли в гардероб, где без номерков висели наши три фуражки. Гардеробщица встала и направилась к вешалке.

– Не эти, а вон те, – сказал кто-то из нас. И, приняв из рук ничего не подозревавшей гардеробщицы командирские головные уборы, мы вышли из «столбов». То, что мы оставили в гардеробе, было больше похоже на береты спецназа после месяца жизни в лесу. Ничего подобного, будь у нас и у командиров наша настоящая форма, мы не только не посмели бы сделать, но это, в любом состоянии, даже не взбрело бы нам в голову. Не помню, чем для нас все это кончилось, кажется, ничем. И это тоже характерно. Предметом лейтенантской шутки было не настоящее, а что-то из бутафории… Стоило ли поднимать командирский гнев на принципиальную высоту? Что станет при этом предметом смеха? Или кто?

Да и командиры, как они ни старались, иногда ничего не могли поделать с тем, что жизнь наша на 101-м километре была отчасти театральной. И тоже иногда играли.

Прошло уже больше пятидесяти лет, из памяти исчезают детали, но вот помню, сидим мы, два десятка лейтенантов, в учебном классе, и вдруг в дверях появляются два старших офицера – командир одной из лодок и старпом с другой. И старпом (имя его Анатолий Иванович Павлов – будущий вице-адмирал и Герой Советского Союза, друг писателя В. В. Конецкого и прототип одного из самых обаятельных его персонажей, о чем я, естественно, узнал много позже) тычет в меня пальцем и говорит:

– Лейтенант, переодеться в спортивную форму – и в спортзал!

– Да у нас же, товарищ капитан третьего ранга, сейчас самоподготовка…

– Лейтенант!

И командир чужой лодки (звание его впоследствии было даже на две ступени выше, чем у Павлова, и тоже будущий Герой, а уж должность выше не бывает…) тоже говорит, при этом с паузой после каждого слога:

– Лей. Те. Нант!

А я-то знаю, для чего я им нужен – они оба были в то время новичками в настольном теннисе, а я по этому смешному виду спорта еще в училище держал на факультете первое место. А эти двое, повторяю, новички, им еще ракетки надо научиться держать, как нужно. Но в военных званиях у нас было соотношение обратное, и потому они пришли мной помыкать. Нужен же я им был для того, чтобы накидывал, а они, значит, бить будут. То есть учиться бить. Так что я для них был вроде стенки, у которой тренируются начинающие в большом теннисе, или той машинки, которая при стрельбе на стенде запускает тарелочки. Фамилию мою знать они необходимым не считали. И как я буду сдавать зачеты – также.

– Да я, – говорю, – даже не с вашего экипажа…

И тут оба говорят:

– Лей-те-на-ант!!

До такой, значит, степени им хочется научиться играть в пинг-понг… Встал, пошел.

Кстати, Павлов (вице-адмирал, напомню, будущий) за мою манеру играть дал мне тогда прозвище: «Гаргантюа, пожирающий ГТЗА». ГТЗА – это Главный Турбозубчатый Агрегат. Словом, весомо польстил, обнаружив при этом определенную начитанность.

III

А жилье искала добрая половина офицеров учебного центра. Приближалось лето, каждый день из московской электрички выгружались чемоданы, выкатывались детские коляски – прибывали все новые и новые семьи. Еще не нашедшим жилья было все труднее что-либо найти. Скоро уже и веранда (вот-вот начиналось лето) была мечтой. И как тут моряку, который все последние годы мотался в море, да еще базируясь в какой-нибудь полярной дыре, не ухватиться за шанс пожить несколько месяцев с семьей, да в прекрасном подмосковном климате, да чуть ли не в дачном месте, окруженном со всех сторон дубовыми рощами? И что из того, что у хозяйки синяк под глазом и сдать комнату она согласна лишь с некоторым условием? Допустим, с условием совместного с нею пользования платяным шкафом, поскольку шкаф в квартире всего один? И черная тужурка капитана второго ранга, который при этом почему-то ходит на службу в сухопутно-зеленом, повисает в шкафу рядом с жакеткой недавней ударницы столичной панели…

Вследствие подобного симбиоза скоро любая бабка на лавочке знала, что за глухим забором на центральной улице учатся переодетые в зеленое моряки и что это ребята со строящихся атомных подводных лодок. Если бы мы ходили одетыми в гражданское, нас бы, видимо, не замечали, если бы в своей, морской, форме, внимание бы обращали, но не акцентированно. Но над ряжеными в России принято потешаться. И сарафанное радио 101-го километра с удовольствием разносило семейные нюансы переодетых подводников. В магазинах, называя нас «капитан-лейтенантами», нам подмигивали подвыпившие девахи, а в вагонах электричек – мы, конечно, постоянно мотались в Москву – с нами (по внешним признакам офицерами МВД) без опаски и лишних церемоний дружелюбно заговаривали густо татуированные граждане. Это были наши новые «земляки», для которых близкая Москва с ее вокзалами была отхожим промыслом. В электричках, охотно потеснившись, они приглашали нас играть с ними в засаленные карты на крышках чемоданчиков. Не исключено, что в чемоданчиках при этом находились наборы отмычек и другой профессиональный инструмент. «Земляки» отлично понимали, что нас не только нечего опасаться, но в случае чего мы можем даже послужить им в качестве элемента алиби. Они-то были совершенно не против того, чтобы мы квартировали в их городке.

Интересно, что докладывали в те годы по инстанциям начальники, отвечавшие за соблюдение режима секретности и придумавшие этот балаган с переодеванием? Ведь, несомненно, они как-то должны были оценивать происходившее? Но происходило скорей всего то, что бывало у нас всегда – наверх докладывалось об успехах. Пыль в глаза. Лапша на уши… Русский язык богат и точен.

IV

Обучением в Обнинске для меня лично закончилось тринадцатилетнее (1948–1960) совместное с Толей Колмаковым[1]1

Анатолий Григорьевич Колмаков (р. 1937), инженер-капитан первого ранга, лауреат Государственной премии.

[Закрыть] странствование по общим для нас с ним военно-морским училищам, учебным курсам, классам и группам. Если добавить к тому, что перед поступлением в Нахимовское Толя жил на углу ул. Герцена и Невского (ныне – Б. Морская, дом № 7, огромные стекла окон второго этажа, глядящие на Большую Морскую), а я – на Зимней канавке (бывшее фойе Эрмитажного театра,[2]2

В наши дни та часть столовой Эрмитажа (Дворцовая наб., 32), где два окна столовой смотрят через небольшой двор в окна казармы конвойного батальона.

[Закрыть] которое было тогда квартирой семьи усыновившего меня дяди, брата моего отца[3]3

Отец автора – Сергей Михайлович Глинка, р. 1899, погиб на фронте 13 февраля 1942 года под Колпиным (Ленинградская обл.). Дядя (брат отца и затем приемный отец автора) – Владислав Михайлович Глинка (1903–1983), историк, писатель, многолетний сотрудник Гос. Эрмитажа, консультант по ист. – бытовой части многочисленных театральных постановок и кинофильмов, в том числе киноэпопеи «Война и мир» (режиссер Сергей Бондарчук). В. М. Глинке с просьбой о профессиональном отзыве историка передал рукопись своего «Августа 1914-го» Александр Солженицын (итог – 88 критических и консультационных замечаний и советов, что уместились на шести страницах печатного текста, горячая благодарность автора с выражением надежды на дальнейшие консультации в будущем).

[Закрыть]), то даже и в доучилищной жизни территориально мы с Толей для города-трехмиллионника были практически соседями. И добежать от того дома, где еще до училища жил он, к тому, где жила семья моего дяди – а значит, мимо «александрийского столпа» и того подъезда Эрмитажа, где, как впоследствии оповестил в своей песне Саша Городницкий, «атланты держат небо на каменных руках», – было всего ничего. И ему до колонны бегом было минуты полторы, а мне – на полминуты больше. Маршруты же наших с Толей передвижек по военно-морским учебным заведениям в упомянутое тринадцатилетие различия не имели даже и такого. Поскольку совпадали один в один.

Итак, после шести лет Нахимовского училища следующее шестилетие в нашем с Толей случае выглядело, как уже сказал, абсолютно одинаково: это три года кораблестроительного фак-та ВВМИУ[4]4

То есть Высшее военно-морское инженерное училище.

[Закрыть] им. Дзержинского (Инженерный замок), затем год электрофака того же училища (Адмиралтейство), полтора года (пятый курс и диплом) Севастопольского ВВМИУ ПП («ПП» – это «подводного плавания») и, наконец, курсы офицеров, уже расписанных по экипажам конкретных подводных лодок (Учебный центр ВМФ, г. Обнинск)… Дать оценку образованию, построенному из таких совершенно отдельных кусков, автор смелости в себе не находит. Напоминаю лишь: речь на следующих страницах не о днях сегодняшних, а в годы для нынешнего гражданина практически доисторические – в пятидесятые – начало шестидесятых.

Упомянув Толю, не могу сразу же не сказать о той совершенно особой роли, которую играла в то время для нескольких из нас его мама Надежда Константиновна – человек удивительного умения с первых минут внушить к себе полное доверие. У большинства из нас родителей давно уже не было. И возникли – три Нахимовских, а сколько Суворовских – пусть расскажет тот, кто знает о них больше, чем я.

Возраст, в котором мы поступали в Нахимовское (11–12 лет), если не для всех, то все-таки для многих – из самых трудных. Ты все видишь, все слышишь и даже понимаешь, что надо бы сейчас ответить. Но ты почему-то молчишь. При этом – скованно. Почему?

Некоторые из моих сверстников, то есть родившиеся года за четыре до войны, иногда ощущали в свои полудетские годы приступы этого частого, оказывается, для некоторых подростков речевого паралича. Онемением не назовешь, но сам факт очевиден. И кто-то из врачей-психологов, будто бы, обобщил. Не от того ли, что лишились в детстве отца? Оглянешься, ища поддержку, защиту – а там никого нет… И не знаешь, как быть. И – молчишь.

Но вернемся к прерванному. Мать Толи, Надежду Константиновну, я помню как человека совершенно особенной роли. Роль эта – мать уцелевшая, мама для всех. Тогда, в 1950-х, не только детально, но даже и в общих чертах ничего о Надежде Константиновне знать я, конечно, не мог. Это уже много позже и лишь по крупицам.

Во время Гражданской войны хутор под Бугурусланом, откуда родом Надежда Константиновна, оказался в зоне боев. Бугурусланская же операция 1919 года, судя по «Советской военной энциклопедии» (1976) была далеко не рядовой. Есть схемы, есть цифры. У пытающихся пробиться к Волге войск белых – это генерал Ханжин: 254 орудия, 907 пулеметов. В группе армий Фрунзе: 233 орудия, 1085 пулеметов. Кровопролитие, видимо, было страшное. Фамилии Тухачевского, Каппеля, Чапаева, Эйхе – в отличие от командующих операцией, поданы тонким курсивом.

Места этих боев, судя по всему, вскоре настигла разруха, начался голод. Пошли аресты, стали выселять. Да народ и сам побежал. Кто на юг – а кто и на север. Часть семьи Надежды Константиновны оказалась в Ташкенте, другая (и она сама) на несколько лет – на севере.

Наверно, надо очень много всего перенести, чтобы уметь так расколдовывать нас от той немоты, которую я упоминал раньше. Я сказал уже про Надежду Константиновну – уцелевшая потому, что не имела права не уцелеть. И у нее была среди нас своя роль. Кто-то скажет – никакая это не роль… А я скажу – огромная. И как только Надежда Константиновна появлялась около нас, в неизменной ее приветливости, в проявлениях радости всего лишь от того, что она тебя видит, каким бы коротким ни был разговор, ты понимал, что она обязательно успеет расспросить тебя, интересуясь как твоими радостями, так, конечно и особенно, – печалями. А ведь в двенадцать и в четырнадцать, если и не в пятнадцать, что тоже не исключено, тебе не так нужна помощь, как знать, что тебя не бросят… В тете Наде Колмаковой это было. И ты ощущал себя не просто приятелем ее сына, а наравне с ним. И никаких привилегий он в эти минуты не имел.

А еще однажды (правда, тогда мы были уже давно закончившими Нахимовское) ею был организован перехват нас на железнодорожном пути, когда из Севастополя мы были отправлены поездом на Северный флот на преддипломную практику. Но этот поезд Севастополь – Мурманск не заезжал в Ленинград. И объединенная группа «мам и невест» прибыла заранее на станцию Волхов, где наш поезд сворачивал в объезд Ленинграда, а затем мы вместе ехали до той станции, где поезд выходил на ветку Ленинград – Мурманск.

Колмаковы были эвакуированы в годы войны из Ленинграда в Архангельскую область, но другие родственники были в Средней Азии, и, хотя идет с тех пор уже третье поколение, память о том времени (даже в кулинарном аспекте) живет в этой семье до сих пор. И в Дни Военно-морского флота традиционно готовится на даче Колмаковых в Васкелове огромный казан плова, и группой бывших морских офицеров поднимается военно-морской флаг.

В тот день, когда у меня была свадьба (это уже пятый курс, предновогодний десятидневный отпуск из Севастополя), Анатоль так к нам и не дошел, и они со своей Ольгой,[5]5

Ольга, или Ольга Исидоровна Машенджинова, работала в библиотеке ЛЭТИ (электротехнический вуз). Брат Ольги, инженер Виктор Машенджинов, был женат на удивительной, редкой красавице и вдобавок умнице Нелли Николаевне Машенджиновой, редакторе (а потом, кажется, и главном редакторе) «Ленфильма», с которой в 1970–1980-х годах автор этих записок сталкивался на студии по работе.

[Закрыть] с которой он познакомился за несколько месяцев до того в крымском автобусе, просидели весь вечер на подоконнике нашей лестницы по уже упомянутому адресу – Дворцовая наб., 32, кв. 24 (теперь там столовая Эрмитажа). И будто бы какие-то самые главные слова о дальнейшем у них именно на нашей лестнице и были произнесены (зная их обоих, убежден, что именно этих слов было, ну, может, пять, много, если десять).

Толя, тут я обязан, кажется, перейти на полное произнесение его имени – так вот: инженер-капитан первого ранга Анатолий Григорьевич Колмаков является лауреатом Государственной премии, но в каком году и за что именно произошло это награждение или присуждение, знать даже и мне, знакомому с ним с его одиннадцати лет, не положено. Но даже и здесь, вероятно, от критики мне не уйти. Теперь ведь, кажется, слово «инженер» ставят после воинского звания? Раньше-то было иначе…

Про Толю еще два слова. И всегда очень много читавший, он неукоснительно предается этому занятию и сейчас. Но читает не повести и романы, а, как кажется, лишь документалистику, но не всякую, а такую, в которой мерещится сюжетная пружина, образующая связку: «зачем? – а вот затем». Но узнаешь о том, что он уже прочел, только если разговор коснется нужной темы.

И еще Толя постоянно и незаменимо остается для меня неким справочным бюро. К примеру, когда как-то я спросил его о том, что он помнит из нашей корабельной практики после второго курса на итальянской «НИКЕЛИО», он сказал, что в кают-компании этой репарационной подводной лодки еще оставался трубопровод с краником, над которым была итальянская надпись «белое вино». И, мол, такие же надписи были кое-где на переборках и в других местах лодки, но сказочных трубок там уже не было. Вероятно, их демонтировали сразу же, как «НИКЕЛИО» стала кораблем нашего флота, хотя трубопровод, разумеется, был и минимального диаметра.

Или, к примеру, кто помнит, как отбывал из Адмиралтейства факультет дизелистов, который уже в первые дни нашего пребывания в Дзержинке перевели в Севастополь. Все было весьма торжественно – Невский проспект, оркестр, цветы, эскорт из девушек…

Проблески памяти через две трети века после происходившего подобны путешествию с карманным фонарем то в подвал, то на чердак, где хранится давно отслужившее свой срок. Дневников-то теперь, мне кажется, уже давно никто не ведет. Отчего это?

Вот сейчас написал эти слова и подумал – а ведь насчет дневников-то и правда – уже никто… Да и то сказать – я, пожалуй, в жизни знал всего двоих-троих, писавших дневники, точнее, что-то, по устойчивой верности их этим занятиям, подобное. Один (музейщик поколением старше) обладал редким даром прясть из нитей окружающего, при этом самого что ни на есть заурядного, розетки философского сарказма. Эссе эти, величиной в страничку, были так лукаво и тонко стилизованы, что мерещился то выглянувший из кабинета, изнутри обшитого пробкой, Марсель Пруст. То – Виктор Шкловский, как теперь бы сказали, косящий под Петрарку. Имея диплом Института истории искусств, автор тех эссе прошел всю войну солдатом.

Другая – знакомая (или все-таки друг?) с юности столь ранима, что не дает прочесть ни странички из того, чего уже накатала тетрадей в тисненой коже (схожих с бюварами девятнадцатого века) целую их стопку.

Мой отец тоже, судя по трем десяткам сохранившихся листков, на которых изображены головы лошадей, – начинал конструировать дневник-эссе. Но, когда в начале августа 1941-го мы уходили из уже горящей Старой Руссы, то отец еще был. Его не было с 1937-го, но в 40-м, когда расстреляли Ежова, некоторые из дел, в том числе и дело военно-конных заводов, были прекращены. Отца выпустили. Мне было тогда четыре года, а за месяц до войны исполнилось пять. И вот мы пошли. Отец сильно хромал, но катил коляску, которая еще недавно была моей. От Старой Руссы до Волги мы шли пешком. Где ночевали, не помню. Переправлялись через огромную реку, это была Волга, мы уже без отца. Он стоял на берегу, а мы махали ему руками. Баржа была переполнена. У пароходика, который тащил нас на другой берег, был страшный, не по его росту, голос. Он тоже был обвешан людьми.

В Кологрив, что стоит на притоке Унже, притоке Волги, мы добрались в середине сентября. Отец погиб в Колпине, под Ленинградом, в марте 1942-го, мама умерла в Кологриве летом 1944-го. Кладбище обрывается к Унже песчаным обрывом. Унжа подмывает своей излучиной этот обрыв.