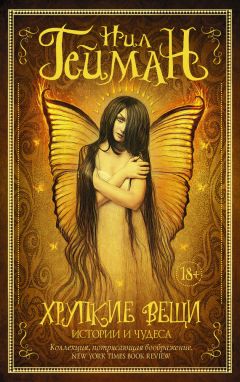

Текст книги "Хрупкие вещи. Истории и чудеса (сборник)"

Автор книги: Нил Гейман

Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)

Все зааплодировали, а после выступления ко мне подошел бородатый дяденька и попросил копию доклада, чтобы напечатать его в антропологическом журнале, где он редактор. Все-таки я правильно сделал, решив ехать в Новый Орлеан, подумал я: отсутствие Эндертона на конференции никак не скажется на его карьере.

Толстушка, чье имя Шанель Грейвли-Кинг значилось на бейджике, поджидала меня у двери. Она сказала:

– Мне очень понравился ваш доклад. Я бы не хотела, чтоб у вас сложилось другое впечатление.

Кэмбл на свой доклад не явился. Его больше никто никогда не видел.

Маргарет представила меня какому-то человеку из Нью-Йорка и упомянула, что Зора Нил Хёрстон помогала Фицджеральду в работе над «Великим Гэтсби». Человек из Нью-Йорка сказал, что да, это теперь все знают. Я боялся, что Маргарет вызовет полицию, но она была вполне дружелюбна. Меня уже потряхивало. Я пожалел, что выкинул мобильный телефон.

Мы с Шанель Грейвли-Кинг рано поужинали в гостинице. В самом начале я попросил: «Давай не будем о делах», – и она согласилась, что только зануды говорят о делах за ужином, так что мы говорили о рок-группах, которых слушали живьем, о выдуманных способах замедлить разложение трупов и о сожительнице Шанель, которая была старше нее и владела рестораном, а потом мы пошли ко мне в номер. Шанель пахла жасмином и детской присыпкой, и ее голая кожа липла к моей.

За два часа я использовал два из трех презервативов. Когда я вернулся из душа, она спала, и я прилег рядом. Я вспомнил слова, которые Эндертон написал на обороте страницы из своего доклада, и хотел их перечитать, но заснул подле мягкой женщины, от которой пахло жасмином.

Мне что-то снилось, и в первом часу ночи я проснулся, а в темноте шептал женский голос:

– Ну, и он приехал со своими кассетами «Дорз», книгами Кроули и рукописным каталогом адресов тайных сайтов по магии хаоса, и все было хорошо, у него даже появились ученики, такие же неприкаянные беглецы, и у него отсасывали, когда ему приходила охота, и жизнь была прекрасна… А потом он поверил своим выдумкам. Поверил, что он настоящий. Что он крут. Решил, что он большой страшный тигр, а не котенок. И вот он откопал… одну вещь… которую хотел кто-то другой… Он думал, эта вещь будет его хранить. Глупенький. Как-то ночью он сидел на Джексон-сквер и беседовал с гадалками, рассказывал им про Джима Моррисона и про каббалу, а кто-то подошел сзади и тронул его за плечо, и мальчик обернулся, и ему дунули в лицо порошком, и он вдохнул… Но не всё. И вот он хочет что-то сделать, но чувствует, что ничего не сделаешь, потому что его парализовало, в порошке намешаны рыба фугу, жабья кожа, измельченные кости и еще много чего, и он все это вдохнул… Кто-то вызвал «Скорую», но в больнице ему не особо помогли, решили, что он наркоман и бродяга, а назавтра он уже снова двигался, хотя разговаривать смог только три дня спустя… Беда в том, что он подсел на порошок. Хочет еще и еще. Знает, что в порошке зомби кроется великая тайна и он ее почти раскрыл. Говорят, в порошок подмешали героин или еще какую дрянь, но в этом не было необходимости. Он подсел плотно… Ему сказали, что порошок не продается. Но если он будет выполнять кое-какую работу, ему дадут порошок – курить, или нюхать, или втирать в десны, или глотать. Иногда ему поручали грязную работу, за которую никто не брался. Иногда просто унижали его – может, заставляли есть собачье дерьмо из канавы. Может, убивать. Что угодно, только не умереть. Он совсем высох, кожа да кости. За порошок зомби делает все… И по-прежнему той частицей сознания, где пока живет он сам, он думает, что никакой не зомби. Что он еще не умер, не переступил порог. Только он переступил его давным-давно.

Я протянул руку и прикоснулся к ней. Ее тело было упругим, и гибким, и стройным, а ее груди мог бы написать Гоген. В темноте губы ее были мягки и податливы под моими губами.

Люди не просто так появляются в нашей жизни.

4. «НЕБОСЬ ЭТИ ЛЮДИ ЗНАЮТ, КТО МЫ, – ОНИ ПОЙМУТ, ЧТО МЫ ЗДЕСЬ»

Когда я проснулся, было еще темно, а в номере тихо. Я включил свет, ожидая увидеть красную ленту на подушке, или белую, или серебряный мышиный череп, но не увидел ничего, ни единого подтверждения тому, что этой ночью я спал не один.

Я вылез из постели, раздвинул шторы, выглянул в окно. На востоке небо уже серело.

Я подумал, что надо ехать на юг, бежать дальше, дальше притворяться, что я жив. Но было поздно – теперь я это понимал. В конце концов, двери между мертвым и живым открываются и туда и сюда.

Дальше дороги нет.

Кто-то тихонько постучал в дверь. Я натянул брюки, футболку, в которой уехал из дома, и босиком пошел открывать.

За дверью меня дожидалась кофейная девочка.

За дверью все было подернуто светом, безбрежным, чудесным предрассветным свечением, и я слышал, как в утренней дымке щебечут птицы. Дом стоял на холме, по ту сторону улицы – какие-то лачуги. Туман стелился по земле, завиваясь, как в старых черно-белых фильмах, но он рассеется еще до полудня.

Девочка была худенькой и очень маленькой; лет шести, не больше. Глаза подернуты пленкой, похожей на катаракту, а кожа, прежде коричневая, теперь была бледно-серой. Белую чашку с эмблемой отеля она бережно держала за ручку и ладошкой подпирала блюдце. В чашке дымилась жидкость цвета грязи.

Я взял чашку и отпил. Кофе был очень горек и горяч, и я окончательно проснулся.

– Спасибо, – сказал я.

Кто-то где-то звал меня по имени.

Пока я допивал, девочка терпеливо ждала. Я поставил пустую чашку на ковер и коснулся девочкиного плеча.

Она растопырила серые пальчики и взяла меня за руку. Она знала, что теперь мы вдвоем. Куда бы мы теперь ни шли, мы идем вместе.

Я вспомнил, что́ мне однажды сказали – хотя не вспомнил, кто.

– Все хорошо. Каждый день – свежемолотый, – сказал я девочке.

Ее лицо не изменилось, но она кивнула, как будто услышала, и нетерпеливо дернула меня за руку. Она крепко сжала мою ладонь очень холодными пальцами, и наконец мы зашагали в дымчатый рассвет.

Другие люди

Other People. © Перевод Т. Покидаевой, 2007.

– Время здесь текуче, – сказал бес.

Человек с первого взгляда понял, что это бес. И понял, что здесь Ад. Ну а что еще это может быть.

Комната напоминала длинный коридор, и бес ждал у дальней стены, рядом с дымящейся жаровней. На серых каменных стенах висели предметы, которые, пожалуй, не стоит рассматривать вблизи, – это немудро и не внушает оптимизма. Потолок низко нависал, пол был до странности иллюзорен.

– Подойди ближе, – сказал бес, и человек подошел.

Бес был тощ и абсолютно гол. Все тело его покрывали глубокие шрамы, и, похоже, когда-то давно с него пытались содрать кожу. Ни ушей, ни признаков пола. У него были тонкие губы аскета и бесовские глаза: они видели много всего и зашли чересчур далеко – под их взглядом человек чувствовал себя ничтожнее мухи.

– И что теперь? – спросил он.

– Теперь, – сказал бес, и в голосе его не было ни печали, ни удовольствия, только страшное безжизненное смирение, – тебя будут мучить.

– Долго?

Но бес не ответил, лишь покачал головой. Он прошел вдоль стены, разглядывая инструментарий на крюках. В дальнем углу, у закрытой двери, висела «кошка-девятихвостка» из колючей проволоки. Бес благоговейно снял плеть со стены трехпалой рукой и вернулся к жаровне. Положил плеть на горячие угли и стал смотреть, как нагреваются хвосты.

– Это бесчеловечно.

– Ага.

Кончики плети уже накалились мертвым оранжевым блеском.

Замахнувшись для первого удара, бес сказал так:

– Со временем даже это мгновение станет нежным воспоминанием.

– Врешь.

– Нет, не вру, – произнес бес. – Потом, – прибавил он за миг до того, как опустил руку с плетью, – будет хуже.

Хвосты вонзились в спину с шипением и треском, разорвали дорогую одежду – обожгли, раскромсали, рассекли плоть, и человек закричал. Не в последний раз.

На стенах висело двести одиннадцать орудий пытки, и со временем он испытал на себе все до единого.

А когда наконец «Дочь Лазаря», которую он познал интимнейшим образом, была очищена от крови и водворена обратно на стену, на свое двести одиннадцатое место, человек прошептал разбитыми губами:

– И что теперь?

– Теперь, – сказал бес, – будет по-настоящему больно.

И было так.

Все, что сделал человек, – все, чего делать не стоило. Каждый обман – каждая ложь себе и другим. Каждая мелкая боль – и каждая большая боль. Все это вытянули из него, дюйм за дюймом, подробность за подробностью. Бес содрал все покровы забывчивости, ободрал всё до самой правдивой правды – и это было больнее всего.

– Скажи, что ты подумал, когда она вышла за дверь, – велел бес.

– Я подумал: «Мое сердце разбито».

– Нет, – сказал бес без ненависти, – ты подумал не это. – Он смотрел на человека равнодушно, и тот поневоле отвел взгляд.

– Я подумал: «Теперь она никогда не узнает, что я спал с ее сестрой».

Бес разодрал его жизнь на куски, на минуты, на страшные секунды. Это длилось сто лет или, может, тысячу – у них в этой серой комнате была целая вечность, – и под конец человек осознал, что бес не обманул. Муки плоти были добрее.

И это тоже закончилось.

И едва закончилось, опять началось по новой. Теперь пришло знание о себе, которого не было в первый раз, и от этого стало гораздо хуже.

Теперь человек говорил и ненавидел себя. Никакой лжи, никаких ухищрений и отговорок, не было места ни для чего, кроме боли и ярости.

Он говорил. Он больше не плакал. А закончив тысячу лет спустя, взмолился лишь об одном: пускай бес подойдет к стене и возьмет нож для свежевания, или железный кляп, или тиски.

– Еще раз, – сказал бес.

Человек закричал. Он кричал долго.

– Еще раз, – сказал бес, когда человек замолчал. Словно до этого не было сказано ничего.

Как будто чистишь лук. На сей раз, проживая свою жизнь опять, человек узнал о результатах своих поступков – поступков, которые совершал вслепую, не задумываясь о последствиях; о том, сколько боли принес он в мир – сколько вреда причинил людям, которых даже не знал, не встречал, не видел. Пока что это был самый тяжелый урок.

– Еще раз, – сказал бес тысячу лет спустя.

Человек сидел, скорчившись, на полу возле жаровни. Он легонько покачивался, закрыв глаза, и рассказывал историю своей жизни, и переживал ее снова, пока говорил, от рождения до смерти, ничего не меняя, ни о чем не умалчивая, глядя правде в глаза. Он раскрыл свое сердце.

Закончив, он еще долго сидел с закрытыми глазами, ждал, когда голос скажет: «Еще раз», – но ему ничего не сказали. Человек открыл глаза.

Он медленно поднялся на ноги. Он был один.

В дальнем углу была дверь, и под его взглядом она открылась.

В комнату вошел человек. У него на лице были написаны ужас, и высокомерие, и гордыня. Человек, одетый дорого и элегантно, неуверенно шагнул раз, другой и замер.

И увидев этого человека, он сразу все понял.

– Время здесь текуче, – сказал он новоприбывшему.

Сувениры и сокровища

Keepsakes and Treasures. © Перевод А. Комаринец, 2000.

Можете считать меня ублюдком, если хотите. Не ошибетесь, как ни посмотри. Мама родила меня через два года после того, как ее заперли «в ее же интересах», и было это в 1952-м, когда пара горячих ночек с местными парнями зарабатывала тебе диагноз клиническая нимфомания, после чего тебя прятали с глаз долой – «в интересах твоих и общества» – по слову двух врачей. Один из них был ее отец, мой дед, а второй – его партнер, с которым они делили врачебную практику в Северном Лондоне.

В общем, я знаю, кто был мой дед. А отец – любой, кто трахнул мать в здании или на территории «Приюта святого Андрея». Чу́дное словечко, а? Приют. Сразу на ум приходит убежище, где укроешься от жестокого и опасного внешнего мира. Ничего похожего на эту дыру. Я ездил поглядеть, когда он еще стоял, – его снесли в конце семидесятых. Там по-прежнему воняло мочой и сосновой дезинфекцией для пола. Длинные, темные, плохо освещенные коридоры с гроздьями комнатушек вроде камер. Если б вы искали ад, а нашли «Святого Андрея», вы б не расстроились.

В ее истории болезни говорится, что она раздвигала ноги перед кем угодно, но я сомневаюсь. Она же взаперти сидела. Если кто захотел бы ей вставить, ему пришлось бы раздобыть ключ от ее камеры.

Когда мне было восемнадцать, я последние летние каникулы перед университетом охотился за теми четверыми, кто скорее всего мог быть моим отцом: два санитара психиатрички, врач тюремного отделения и управляющий приютом.

Маме было всего семнадцать, когда за ней закрылись двери. У меня в бумажнике есть маленькая ее фотография, черно-белая, снятая перед тем, как маму заперли. Мама опирается на крыло спортивного «Моргана», припаркованного на каком-то проселке. Она улыбается, вроде как с фотографом кокетничает. Ты была просто красоткой, мама.

Я не знал, который из четверых мой папочка, поэтому убил всех. Трахал-то ее каждый: я заставил их сознаться, а потом прикончил. Лучше всех был управляющий, краснолицый и упитанный старый развратник, и таких подкрученных усов я уже лет двадцать не видал. Я наложил ему жгут из его же гвардейского галстука. Изо рта у него пошла пена, а сам он стал синий, как невареный омар.

В «Святом Андрее» были и другие, кто мог оказаться моим папашей, но после этих четверых я перегорел. Сказал себе, что разобрался с четырьмя самыми вероятными кандидатами, а если задрючу всех, кто мог дрючить мою матушку, дело кончится бойней. Так что я завязал.

На воспитание меня отдали в местный сиротский дом. Если верить истории болезни, маму стерилизовали сразу после моего рождения. Не хотели, чтобы мелкие пакости, вроде меня, еще кому-то помешали веселиться.

Мне было десять, когда она покончила с собой. В 1964-м. Мне было десять лет от роду, я еще играл в «каштаны» и по мелочи воровал сласти в кондитерских, когда она, сидя на линолеуме в своей камере, пилила запястья осколком стекла, который раздобыла бог знает где. Она и пальцы себе раскроила, но своего добилась. Ее нашли утром – липкую, красную и холодную.

Люди мистера Элиса наткнулись на меня, когда мне было двенадцать. Замдиректора сиротского дома считал нас, мальцов с исцарапанными коленками, своим личным гаремом секс-рабов. Не сопротивляйся и в награду получишь больную попку и шоколадку «Баунти». Будешь трепыхаться – пару дней проведешь взаперти с ужас какой больной попкой и сотрясением мозга в придачу. Мы его прозвали Старой Соплей, потому что он ковырял в носу, когда думал, что мы не видим.

Его нашли в гараже, в его собственном синем «Моррисе Миноре»: дверцы заперты, а кусок ярко-зеленого садового шланга шел от выхлопной трубы в переднее окно. Коронер объявил «самоубийство», и семьдесят пять мальчишек вздохнули посвободней.

Но Старая Сопля в годы труда на ниве воспитания малолетних оказывал услуги мистеру Элису, когда, скажем, следовало позаботиться о главном констебле или приезжем иностранном политике, у которого слабость к мальчикам, и мистер Элис послал пару своих следователей – убедиться, что все тип-топ. Когда же они сообразили, что единственный возможный преступник – двенадцатилетний мальчишка, они едва не уписались со смеху.

Мистер Элис был заинтригован и потому послал за мной. Это было еще в те дни, когда он гораздо чаще работал самолично. Небось надеялся, что я хорошенький, но тут его ждал печальный сюрприз. Я и тогда выглядел, как сейчас: худой как щепка, профиль что топор, а уши – как будто дверцы у машины не закрыли. Тогда я в основном про него запомнил, какой он огромный. Тучный. Надо думать, он был еще довольно молод, хотя мне так не казалось: он был взрослый и потому враг.

Явилась пара громил и забрала меня после школы – я домой шел. Я поначалу едва не обделался, но от громил не пахло законом – за моей спиной уже были четыре года игры в прятки со Старым Биллом, и бобби в штатском я чуял за сто ярдов. Они отвезли меня в крохотную скудно обставленную серую контору в переулочке за Эджвер-роуд.

Стояла зима, почти стемнело, но в конторе была полутьма, если не считать маленькой лампы, что отбрасывала круг желтого света на письменный стол. Необъятных габаритов человек за столом что-то царапал шариковой ручкой внизу страницы телекса. Дописав, поднял глаза. Оглядел меня с головы до ног.

– Сигарету?

Я кивнул. Он протянул мне «Питер Стайвесент» в мягкой пачке, и я взял одну. Он дал мне прикурить от золотой с черным зажигалки.

– Ты убил Ронни Палмерстоуна, – сообщил он мне. Он не спрашивал.

Я промолчал.

– Ну? Ничего не хочешь сказать?

– Нечего мне говорить, – сообщил я в ответ.

– До меня дошло, когда я услышал, что он был на пассажирском сиденье. Он бы туда не сел, если б хотел покончить с собой. Он сел бы за руль. Ты, наверное, подсунул ему «малинку». Потом запихнул в «мини» – нелегко, наверно, пришлось, он был не слабый мужик, – «малинка», значит, в «мини», ничего так себе, – потом отвез его домой, заехал в гараж, к тому времени он уже крепко спал, а ты подстроил самоубийство. Не боялся, что тебя засекут за рулем? Двенадцатилетнего пацана?

– Темнеет рано, – отозвался я. – И я ехал переулками.

Он хмыкнул. Еще чуток поспрашивал – о школе, о сиротском доме, о том, что мне интересно, и все такое. Потом вернулись громилы и отвезли меня назад.

Неделю спустя меня усыновила пара по фамилии Джексон. Он был специалистом по международному торговому праву, она – экспертом по самообороне. Я так прикидываю, они друг друга и не видали ни разу, пока мистер Элис не свел их, чтоб они меня воспитали.

Не знаю, что он во мне тогда увидал. Должно быть, потенциал какой-то. Потенциальную лояльность. Я – лояльный человек. А вы что думали? Я – человек мистера Элиса, душой и телом.

Само собой, зовут его не мистер Элис, но я мог бы и настоящим именем его называть. Разницы никакой. Вы все равно о нем не слышали. Мистер Элис – один из десяти самых богатых людей в мире. Я вам вот что скажу: вы и о других девяти не слыхали. Их имен нету в списках ста богатейших богачей. Никаких там Биллов Гейтсов или султанов Брунея. Я говорю о настоящих бабках. На свете есть люди, которым платят больше, чем вам за всю жизнь доведется увидеть, только за то, чтоб ни словечка не проскользнуло про мистера Элиса в газетах или по телику.

Мистер Элис любит владеть вещами. И, говорю же, среди этих вещей – я. Он – отец, которого у меня никогда не было. Это он достал мне мамину историю болезни и сведения о четырех самых вероятных кандидатах на роль папочки.

Окончив университет (степень по экономике и международному праву), я сделал себе подарок: отыскал своего деда-врача. До тех пор я встречу с ним оттягивал. Она была мне, можно сказать, бонусом.

Ему оставался год до пенсии, этому старику с лицом что топор и в твидовом пиджаке. 1978 год, некоторые доктора еще ездили на дом. Я следовал за ним до высотки в Мейда-Вейл. Подождал, пока он одарит кого-то там своей врачебной мудростью, и остановил, когда он выходил, помахивая черным саквояжем.

– Привет, дедуля, – сказал я.

Без толку выдавать себя за кого-то другого. С такой-то рожей. Он был как я через сорок лет. Та же до черта безобразная физиономия, только волосы поредели и стали песочно-серыми, а у меня еще была густая мышино-русая шевелюра. Он спросил, что мне надо.

– Вот так взять и запереть маму, – сказал я ему. – Не больно-то хорошо с твоей стороны.

Он предложил мне убираться или что-то в этом роде.

– Я только что получил степень, – отозвался я. – Ты можешь мною гордиться.

Он сказал, что знает, кто я, и лучше мне сию минуту убраться, или он пожалуется в полицию и меня засадят.

Я вогнал ему нож в левый глаз – прямо в мозг и, пока он хрипел потихоньку, забрал его старый бумажник телячьей кожи – в общем, сувенир и чтобы смахивало на ограбление. Там-то я и нашел черно-белую мамину фотографию – улыбается, кокетничает с камерой двадцать пять лет назад. Интересно, чей был «Морган»?

Через парня, который меня не знал, я заложил бумажник, а потом выкупил в ломбарде, когда за ним никто не пришел. Аккуратный чистый след. Не один умник попался на сувенире. Иногда я думаю, не убил ли в тот день отца, не только деда. Вряд ли он бы сказал, даже если б я спросил. Да и какая разница, верно?

После этого я пошел на постоянную работу к мистеру Элису. Пару лет заведовал делами в Шри-Ланке, потом год провел в Боготе на импорте-экспорте, вкалывая экскурсоводом в павлиньих перьях. Вернулся в Лондон, как только смог. Последние пятнадцать лет я выступал в основном спецом по конфликтам, сглаживал трения в проблемных областях. Спец по конфликтам. Ничего так себе.

Говорю же, нужны настоящие бабки, чтоб о тебе никто и никогда не услышал. Никаких там глупостей а-ля Рупперт Мёрдок, который ест с рук у коммерческих банков. Вам никогда не увидеть в глянцевом журнале, как мистер Элис водит фотографа по глянцевому новому дому.

Помимо бизнеса, основной интерес мистера Элиса – секс, почему я и стоял тогда возле станции «Эрлз-Корт» с голубыми бриллиантами на 40 миллионов американских долларов во внутренних карманах макинтоша. В особенности – точности ради – интерес мистера Элиса к сексу ограничивается отношениями с привлекательными молодыми людьми. Нет, не поймите неправильно: я не хочу, чтобы вы решили, будто мистер Элис какой-то там гомик. Он не педик, ничего такого. Нормальный мужик. Просто нормальный мужик, который любит трахать других мужиков, вот и все. В мире всякой твари по паре, скажу я вам, а мне остается простор и раздолье. Как в ресторане, где каждый заказывает свое. Chacun á son goût[19]19

На вкус и цвет товарищей нет (фр.).

[Закрыть], простите мне мой французский. Так что все счастливы.

Было это в июле, пару лет назад. Помнится, я стоял на Эрлз-Корт-роуд, смотрел на вывеску станции «Эрлз Корт» и все думал, почему там дефиса нет, хотя должен быть, а потом разглядывал торчков и алкашей на тротуаре и все высматривал «Ягуар» мистера Элиса.

Бриллианты во внутреннем кармане меня не тревожили. Я не похож на мужика, которого есть ради чего грабить, и могу за себя постоять. Так что я пялился на торчков и алкашей, убивая время до появления «Ягуара» (надо думать, застрявшего посреди дорожных работ на Кенсингтон-Хай-стрит) и размышлял, чего это наркоманы и алкоголики собираются у станции подземки «Эрлз Корт».

Ну, торчков еще можно понять: они ждут дозы. Но какого рожна тут забыли алкаши? Никто не обязан совать тебе пинту «гиннесса» или бутылку средства для растирания в бумажном пакете. И сидеть на мостовой или стены подпирать здесь неудобно. Будь я алкоголиком, решил я, в такой чудесный день отправился бы в парк.

Неподалеку пакистанский паренек лет плюс-минус двадцати оклеивал нутро стеклянной телефонной будки визитками проституток – ТРАНССЕКСУАЛ С ФОРМАМИ, и НАТУРАЛЬНАЯ БЛОНДИНКА, ГРУДАСТАЯ ШКОЛЬНИЦА, и СТРОГАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ИЩЕТ МАЛЬЧИКА ДЛЯ БИТЬЯ. Заметив, что я пялюсь, он сердито на меня покосился. Потом, доклеив, перешел к следующей будке.

У обочины затормозил «Ягуар» мистера Элиса – я подошел, открыл дверцу и сел назад. Неплохая тачка, ей всего года два. В ней есть класс, но на улице пройдешь и не заметишь.

Шофер и мистер Элис сидели впереди. На заднем сиденье со мной был пухлый человечек, стриженный под ежик и в кричащем клетчатом костюме. Несостоявшийся жених в фильме пятидесятых, право слово, – тот, кого под конец бросают ради Рока Хадсона[20]20

Рок Хадсон (Рой Хэролд Ширер-мл., 1925–1985) – американский телевизионный и киноактер, игравший по большей части мужественных героев-любовников.

[Закрыть]. Я кивнул ему, он протянул мне руку, а потом убрал, когда я как будто ее не заметил.

Мистер Элис нас не представил – ну и ладно, я и так знал, кто это. Я его нашел, я же и поддел на крючок, хотя он этого никогда не узнает. Профессор древних языков в одном университете Северной Каролины. Считает, что его одолжил британской разведке госдепартамент США. Так ему сообщили в госдепе. Жене профессор сказал, что едет в Лондон читать доклад на конференции по хеттскому языку. Такая конференция действительно имела место. Я сам ее организовал.

– За каким чертом ты ездишь в подземке? – вопросил мистер Элис. – Не деньги ведь экономишь.

– Мне представляется, тот факт, что я двадцать минут стоял на углу в ожидании вас, доступно объясняет, почему я не езжу на машине, – ответил я. Ему нравится, что я не выставляю брюхо и не виляю хвостом. Я – пес с характером. – Средняя скорость транспортного средства на улицах в центре Лондона в дневное время за четыреста лет не изменилась. Она по-прежнему меньше десяти миль в час. Если есть подземка, я лучше на поезде, спасибо.

– Вы не водите машину в Лондоне? – спросил профессор в кричащем костюме. Храни нас господи от вкуса американских ученых. Назовем его Маклеодом.

– Я вожу ночью, когда пусто, – сказал я. – После полуночи. Люблю ездить по ночам.

Опустив окно, мистер Элис закурил небольшую сигару. Я засек, что руки у него дрожат. Небось предвкушает.

А мы всё ехали по Эрлз Корт, мимо сотни высоких зданий красного кирпича, что прикидываются гостиницами, и сотни домов погрязнее, приютивших пансионы и полупансионы, по хорошим улицам и по дурным. Иногда Эрлз Корт напоминает старуху – такие еще встречаются время от времени, благопристойные и чопорные, аж скулы сводит, но пропустят пару рюмок – и давай танцевать на столах и рассказывать всем, кому слышно, какими горячими штучками они были в юности, когда отсасывали за деньги в Австралии или Кении или в какой другой экзотической стране.

Вроде выходит, что мне Эрлз Корт нравится, но, говоря откровенно, вовсе нет. Слишком мимолетный. Дома, события, люди – все чертовски быстро приходит и уходит. Я не романтик, но по мне лучше Южный Лондон или Ист-Энд. Ист-Энд – вот это место, там все начинается, и хорошее, и дурное. Вульва и анус Лондона; они всегда вместе. А Эрлз Корт – ну, я даже не знаю что. Здесь разваливается любая анатомическая аналогия. Это, наверное, потому, что Лондон чокнутый. Синдром расщепления личности, не иначе. Мелкие городки и поселки разрослись и сшиблись, получилась единая метрополия, но они так и не забыли своих прежних границ.

И вот шофер затормозил – улица как улица, ничего особенного, – перед высоким домом в ряду таких же домов – небось когда-то гостиница была. Пара окон заколочены.

– Вот этот дом, – сказал шофер.

– Хорошо, – отозвался мистер Эллис.

Шофер обошел машину и открыл дверь для мистера Элиса. Мы с профессором Маклеодом вышли сами. Я оглядел улицу. Беспокоиться не о чем.

Я постучал, и мы стали ждать. Я улыбнулся и кивнул дверному глазку. Щеки мистера Элиса побагровели, и руки он скрестил спереди, чтобы не осрамиться. Завелся старикан.

Ну, и со мной такое бывало. Со всеми бывало. Только мистер Элис – другое дело, он-то может себе позволить своим слабостям потакать.

Я так на это смотрю: одним нужна любовь, другим нет. По-моему, если поразмыслить, мистер Элис – из тех, которым нет. Да и я тоже. Со временем начинаешь таких распознавать.

И мистер Элис – он прежде всего гурман.

С грохотом отодвинулся засов, и дверь открыла старуха, как раньше выражались, «отталкивающего вида». В бесформенной черной хламиде. Лицо все в морщинах, мешки под глазами. Я вам скажу, как она выглядела. Видали картинки, где булочки с корицей – они еще, говорят, похожи на мать Терезу? Вот такая она была – как плюшка с корицей, два бурых глаза-изюмины на корично-плюшечном лице.

Старуха что-то мне сказала – я и не понял, на каком языке, а профессор Маклеод, запинаясь, ответил. Она подозрительно оглядела нас всех, скорчила рожу и махнула – мол, заходите. И дверью за нами хлопнула. Я закрыл сперва один глаз, потом другой, чтобы привыкли к полумраку.

Внутри воняло, как распроклятая полка с пряностями. Мне буквально все не нравилось; когда иностранцы настолько иностранные, в них что-то такое есть – у меня от них мурашки. Плюшечная карга, которую я уже мысленно обозвал матерью-настоятельницей, повела нас вверх и вверх по лестнице, я увидел и других черноробых женщин – они выглядывали из дверей и из-за углов. Ковровая дорожка на лестнице давно вытерлась, и мои подошвы по ней чавкали; по стенам осыпающимися комьями свисала штукатурка. Чистая трущоба, и я прямо бесился. Мистеру Элису не следует приезжать в такие места, в дома, где его толком не защитишь.

Мы поднимались пролет за пролетом, и сумеречные карги все вылезали и вылезали, и молча глядели на нас. Старая ведьма с корично-плюшечным лицом говорила с профессором Маклеодом, то и дело роняла пару непонятных слов, а он в ответ пыхтел, отдувался, задохнувшись на этой лестнице, и отвечал как мог.

– Она спрашивает, привезли ли вы бриллианты, – прохрипел он.

– Скажи ей, мы поговорим об этом, когда увидим товар, – ответил мистер Элис. Он не задыхался, а голос его подрагивал разве что от предвкушения.

Мистер Элис, насколько мне лично известно, отымел половину кинозвезд-мужчин и больше мужчин-моделей, чем наберется таких, на кого вы трясли прибором; он поимел самых хорошеньких мальчиков на пяти континентах; ни один не знал точно, кто именно их дрючит, но всем очень хорошо заплатили за труды.

Под самой крышей, над последним пролетом деревянной голой лестницы оказалась дверь на чердак, а по сторонам ее, словно дубы-близнецы, высились две великанши в черном. Обе продержались бы пару раундов против борца сумо. У обеих в руках – и я не шучу – скимитары: они охраняли Сокровище шагинаи. И воняли, как пара дряхлых кляч. Даже в полумраке я разглядел, что робы у них в заплатах и пятнах.

Мать-настоятельница подступила к ним – белка лицом к лицу с двумя питбулями, – а я глядел на их бесстрастные лица и размышлял, откуда они такие взялись. Может, они родом с Самоа или из Монголии, или их вытащили из питомника уродов в Турции, а может, в Иране или Индии.

По слову старухи стража освободила проход, и я толкнул дверь. Не заперто. Я заглянул – так, мало ли что, – вошел, огляделся и кивнул: мол, все чисто. Так что я стал первым мужчиной в своем поколении, кому довелось увидеть Сокровище шагинаи.

Он стоял на коленях у походной койки, склонив голову.

Легендарные – вот как надо бы называть шагинаи. Это значит, я в жизни о них не слыхал и не знал никого, кто слыхал, а когда начал их разыскивать, даже те, кто о них слыхал, в них не верили.

«В конце концов, дорогой друг, – сказал мой ручной ученый из России, передавая мне свой отчет, – вы говорите о расе людей, о существовании которых свидетельствуют лишь полдюжины строк у Геродота, стихотворение в “Тысяче и одной ночи” и речь в “Рукописи, найденной в Сарагосе”. Едва ли это можно назвать надежными источниками».

Но слухи дошли до мистера Элиса, и он заинтересовался. А если мистер Элис чего хочет, то я из кожи вон лезу, чтоб он это получил. И сейчас, глядя на Сокровище шагинаи, мистер Элис был такой довольный – того и гляди от счастья лопнет.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.