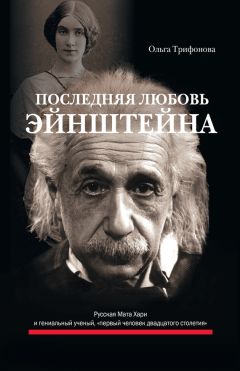

Текст книги "Последняя любовь Эйнштейна"

Автор книги: Ольга Трифонова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)

– Я могу уйти в ваш кабинет? – спросил он Генриха сдавленным голосом.

– Да-да…

– Я провожу, – она задержала Генриха, положив ему руку на плечо. Когда вернулась на террасу, они говорили о Руди. О том, что он занимается изотопами урана.

– Вот видите! – почему-то торжествующе сказал Железная нога. – Он тоже!

Лео вернулся не скоро, он словно постарел, так тяжела была его походка. Но ни Генрих, ни Железная нога не спросили, что пишет брат, они спросили:

– Ну, что Руди? Он занимается ураном?

Знакомый эгоизм. Когда дело касалось физики, эти люди просто утрачивали обычный человеческий интерес друг к другу. Да и ко всем остальным!

– Он, кажется, определил критическую массу.

Пауза, которая наступила после этого сообщения, была, пожалуй, подлиннее той, что была, когда Эстер сказала, что по радио сообщили о взрыве этой самой критической массы над Хиросимой. Тогда Генрих, помолчав, произнес со вздохом: «О Боже! Увы!», ночью ей – с невыразимой грустью: «Если бы я знал, чем это кончится, я бы не подписывал того письма Рузвельту, но меня можно простить: все мы боялись, что немцы вот-вот сделают атомную бомбу». Теперь же они молча смотрели на Лео.

– С ним работает Отто Дукс.

– Я его помню по Лейпцигу. Такой постный худой очкарик? – Железная нога, как всегда, предпочитал негативные характеристики.

– Да. Постный худой очкарик. Отличный математик. Я с ним встречался в Бирмингемском университете. Он тоже эмигрировал из Германии. Но сначала во Францию, – голос Лео звучал ровно и безжизненно.

Генрих и Железная нога оправились от шока и снова затараторили о физике. Лео сидел молча.

– Что пишет ваш брат? – тихо спросила она. – Как ему живется?

– С ним всё в порядке. Он хорошо живет, работает по специальности. – Лео был чем-то потрясен и находился где-то далеко.

– Всё в порядке?! – чуть не переспросила она. Ведь Лулу сказала другое. Лулу, отвечая на вопрос Руди, как-то сжалась, втянула голову в плечи и пробормотала:

– Он работает по специальности, и он сыт, но встретиться с ним невозможно.

– Как это?

– Ну не знаю, не знаю, только видеть его нельзя.

Бедная Лулу! Во что она превратилась! Вместо стройной девушки с бледными губами и темно-синими, почти фиолетовыми глазами они увидели высохшую мосластую тетку далеко за сорок, с темными набрякшими подглазьями, измученную и ужасно одетую. На ней была мешковатая бурая юбка и вязаная вигоневая кофта с обвисшими полами и пузырями на локтях. Правда, Лизанька потом приодела ее, Лулу отъелась, и круги под глазами побледнели, но печать затравленности и голодухи всё же не исчезла. А главное, не исчезла неизбывная боязнь сказать лишнее слово. Сначала с ней вообще было невозможно разговаривать. На все вопросы – односложное: «Слава Богу, всё в порядке!» Но постепенно выяснилось, что всё совсем не в порядке. Жила Лулу с Рогнедой, отец помер в тридцатом пятом, старший брат сгинул. Иоахима Кивезеттера тягали сначала из-за Леки, потом из-за старшего сына, воевавшего вроде бы в Добрармии. Спасло личное знакомство с Красиным и Лопатиным, те заступились, и главным доводом в пользу благонадежности Иоахима стал знаменитый революционный броненосец, построенный им.

Жили на прежней квартире, правда, «с уплотнением», Рогнеда одно время работала тапером в кинотеатре на Невском, а Лулу преподавала немецкий в бывшей «Петершулле».

– Теперь мама не работает, это благодаря помощи Лизаньки, а твои мама и папа живут плохо, бедствуют и совсем одиноки. Последние друзья – дьякон с Брониславом Геннадиевичем – уехали в Москву. Ты помнишь Бронислава Геннадиевича, помнишь, какой он красавец?

Еще бы не помнить!

Да, Лизанька! Это главное.

Она превратилась в крепенькую, веселую и мило кокетливую женщину. Познакомилась с Руди в Ленинграде на какой-то международной конференции по физике. Переводчица, выпускница ленинградского физтеха, любовь была с первого взгляда, и в тридцать четвертом подающий большие надежды немецкий физик увез Лизаньку сначала в Швейцарию, а потом в Англию. Они с Деткой слушали с изумлением. Та жизнь осталась так далеко, и не было никакой связи, на письма в Сарапул ответов не было, а потом кто-то их предупредил, кажется, Сорин, что писать в Страну Советов близким не следует, чтобы не обрекать их, близких, на неприятности. Оказывается, дозволено не только посылать какие-то специальные купоны, на которые можно кормиться, как это делает Лизанька, но даже пригласить в гости.

Правда, Лулу на вопрос, возможен ли приезд родителей к ним в Америку, посмотрела затравленно и пробормотала что-то невнятное и вообще перед расставанием вдруг разрыдалась, просила почему-то прощения и ни с того ни с сего сказала, что Бронислав Геннадиевич ночует в коридоре в стенном шкафу, потому что кроме его отца в маленькой комнатке живет семейная пара – скрипач Иванский, его жена, певица Русского народного хора имени Пятницкого, и их психически больной сын.

– Твоим я всё передам на словах, писем мне брать нельзя, – твердила Лулу.

Приметливый Детка потом отметил странное несоответствие: привезла же она письмо какому-то физику от брата, выходит, что в одну сторону можно, а в другую нельзя?

Да, в одну сторону было можно в исключительных случаях, и здесь случай был исключительный, но это она поняла лишь потом, когда ей посоветовали попросить Генриха вмешаться в судьбу того самого очкарика, ученика и помощника Руди. Он был приглашен на парадный ужин, который давала Лизанька в честь приезда Лулу. Сидел молчаливый весь вечер возле елки, украшенной позолоченными орехами и старинными хлопушками, лишь к концу разговорился, но уж лучше бы продолжал молчать.

Поначалу атмосфера на ужине была довольно натянутой. Щебетала лишь Лизанька, вспоминая прелести студенческой жизни в Ленинграде и бесконечно повторяя, как хорошо и весело жилось ей в СССР, какие замечательные ученые преподают в физтехе, какие прекрасные выставки происходят в Русском музее, какие чудные концерты в филармонии.

Руди смотрел на жену влюбленным взглядом, Детка мрачнел (им, непозволительно затягивающим возвращение на родину, такие речи звучали укором), а Лулу, низко наклонившись над тарелкой, сосредоточенно ела, отпивая из бокала прекрасное розовое вино, которое они с Деткой привезли из Франции.

Только коварным действием этого вина можно было объяснить ее совершенно неожиданный тост.

– Теперь Рождество, – произнесла она каким-то срывающимся голосом, – поэтому я хочу выпить за тех, кого нет с нами, – за Леку и Сережу. Ты помнишь стихи Леки? – спросила она Лизаньку.

– Ну так, в общих чертах, – замялась Лизанька. – Я вообще-то большая поклонница Маяковского. Когда он выступал в Доме политпросвещения…

– О, кровь семнадцатого года, – тихо начала Лулу, —

Еще, еще бежит она:

Ведь и веселая свобода

Должна же быть защищена.

Умрем – исполним назначенье.

Но в сладость превратим сперва

Себялюбивое мученье,

Тоску и жалкие слова.

Над столом повисло молчание. Очкарик Отто не просил учителя перевести русский текст, но Лулу ничего не замечала, она чокнулась со всеми, всхлипнула и сказала неожиданное:

– Какое странное было время. Петербург опустел. Мы пекли оладьи из картофельных очистков, грызли вонючую воблу, а по вечерам бегали на лекции Кони и Бехтерева, на концерты Кусевицкого, слушали Блока…

– Кусевицкий живет теперь в Америке, – некстати заметил Детка.

Лулу посмотрела на него невидящим взглядом, потом, будто опомнившись, прошептала: «Извините», а Лизанька, большая мастерица сглаживать неловкости, вдруг вскрикнула: «Гусь! Наш гусь! Он, наверное, уже дымится!» Потом резали и раскладывали по тарелкам золотого гуся, потом вспоминали, какие яблоки росли в садах Сарапула… Потом… Руди спросил, знакомы ли они с Лео, он слышал, что Детка сделал замечательный бюст Генриха, а Генрих близок с Лео, Лулу привезла для Лео письмо от брата, не передадут ли, конечно, передадут, спасибо, и передайте привет, мы учились вместе в Геттингене, скажите, что по-прежнему самые интересные мысли приходят в мою голову в поезде и что мы с Отто занимаемся изотопами урана, впрочем, я же сам могу написать…

– Конечно, – сказала Лизанька, оказывается, разделывая гуся, она очень внимательно слушала их разговор.

Сейчас уже не вспомнить, как разговор перешел на Германию, на то, что там творится. Кажется, Отто под действием вина и сочного (Лизанька показала себя отличной кулинаркой) гуся преодолел свою застенчивость и начал рассказывать о том, как бежал с родины сначала во Францию… Ах, нет! Это Детка рассказывал, как замечательно провели они время в Париже, как он вдоволь нагляделся Родена и попрощался со своей любимой Никой в Лувре, «может быть, навсегда».

– Почему навсегда? – вежливо поинтересовалась Лизанька.

– Потому что осенью начнется война, и неизвестно, чем это кончится. России им, конечно, не завоевать, но Францию и Англию…

– Роднуся, ну зачем ты пугаешь людей! – вмешалась она, заметив, как побледнела Лизанька. – Даладье и Чемберлен этого никогда не допустят, а с Советским Союзом у Германии вообще мирный договор.

– Еще как допустят! Сначала отдали Судеты, и теперь начнется война, в сентябре или октябре, – упорствовал Детка.

На него теперь это находило: пророчествовал. Это оттого, что много сидел дома в одиночестве или со своими «братьями Рассела». Надо сказать, что пророчествовал он впечатляюще: глаза горели, голос рокотал, и, кроме того, видимо, он все-таки вникал в военные обозрения Бурнакова в «Новом русском слове».

– Нет, но это невозможно, – жалобно сказала Лизанька. – У нас же дети!

– Вы сможете отправить их к моей сестре в Америку, – тихо сказал Отто.

– Или к нам, – оживился Детка, он очень любил детей и после неудачи с удочерением маленькой Кэрол мечтал привадить к дому ребенка. Недаром мог часами играть с Кони, показывать ей своих ручных тараканов, но Кони бывала теперь редко.

– Он действительно так думает? – тихо спросила ее Лизанька.

– Возможно. Но он ведь не политик и пока еще не пророк.

– Он похож на пророка… знаешь, все-таки если действительно что-то случится, я пошлю детей к вам.

– Ну конечно, – она нежно поскребла Лизанькину ладонь ногтями. Старая гимназическая привычка ласкаться. На мужчин почему-то производила сильное впечатление. На Лизаньку – нет.

– Нет, ты дай слово, что бы ни случилось, как бы ни складывались обстоятельства, я могу на вас… на тебя рассчитывать.

– Даю честное благородное слово.

– Угроза, исходящая от Гитлера, не оставляет русским никакого выбора, кроме как расправиться с внутренними врагами, – вдруг громко сказал Отто в ответ на какое-то замечание Детки. На его впалых щеках горели пятна нервного румянца.

«И что за манера у Детки вести серьезные разговоры в гостях. Это ведь не мастерская на Пресне! На Западе не принято. Сколько раз объясняла!»

Она потеряла бдительность, упустила момент, когда можно было поменять тему, и теперь Отто с удовольствием и страстью рассказывал Детке о своем участии в театральном представлении в Обществе культурных связей с СССР. Детка слушал его с огромным вниманием, но по искрам в глубине его прищуренных глаз она видела, что дело вряд ли кончится добром. Детка ведь был большим провокатором.

– Так-так, это очень интересно, значит, вы на разные голоса читаете материалы показательных судебных процессов и вы – за Вышинского?

– Да, это выдающийся человек.

– Интересно, интересно… а…

– Это ведь неправда, что эти процессы – организованный спектакль? – громко спросила Лизанька Лулу.

Лулу ничего не ответила, она была погружена в какую-то думу. Лизанька повторила вопрос, и Детка даже прикрыл глаза, чтоб не увидели искр.

– Не знаю, не знаю, – отрешенно ответила Лулу, и было непонятно, отвечает ли она на вопрос или своим мыслям.

– Лиза, а вы тоже участвуете в этих театрализованных представлениях? – поинтересовался Детка. – И кого же вы играете?

– А вы не состоите в Обществе культурных связей в Нью-Йорке? – ответила вопросом Лизанька. – Мы состоим.

– Мы состоим в музыкальном обществе… там не мы играем, а для нас играют Рахманинов, Кусевицкий, Александр Тихонович Гречанинов, Менухин… – Он все-таки увидел ее предостерегающий взгляд. – Да, Менухин, когда он играет, я верю, что есть Бог на небе.

«Все-таки вырулил».

Когда на другой день прощались, Лулу расплакалась. Это было трогательное и смешное зрелище. Лизанька почему-то обрядила свою тетушку в костюм с претензией на народность: клетчатая блузка, серая широкая юбка с мягкими складками и дурацкий короткий жилет, отделанный черной тесьмой, – помесь тирольского с квакерским, всё это странным образом усугубило костлявость и носатость старой девы. Но в ее маленьких серовато-голубых глазках стояла такая тоска и боль, и она всё повторяла: «Простите меня, простите меня»… Тогда эти неуместные слова они с Деткой объяснили плохими нервами и пафосом прощания, и только теперь, лежа в этой норе с низким потолком, она понимает, почему Лулу просила прощения.

Нет, пожалуй, смутно догадывалась раньше. В сороковом. Когда Лизанька и Руди попросили ее, чтобы Генрих помог этому очкарику Отто. Надо было обратиться в британское МВД с просьбой вернуть Отто из Канады, куда он был интернирован как немец и прозябал в каком-то жутком лагере.

Откуда они знали, что она МОЖЕТ попросить Генриха?

Письмо было очень жалостливым: «Тихий скромный квакер… Там ужасно – крысы, казарма… один кран на весь барак… их везли в трюме… он талантливый ученый…» Генрих, конечно, письмо написал, и Отто вернули в Англию, любимый сотрудник Руди, он очень дружил с Майерами, даже жил вместе с ними в их коттедже и отдал Лизаньке свои продуктовые карточки, но это потом, потом… Об этом рассказали дети Лизаньки и Руди, когда в соответствии с предсказаниями Детки прибыли в сорок первом в Нью-Йорк. А тогда, в ту рождественскую ночь тридцать восьмого, сеть только забрасывали, даже не сеть – сачок или, вернее, садок, и глупая рыба попалась.

Глупой рыбой была я, и Отто вошел в мою судьбу. Как далеко они смотрели!

По возвращении Бурнаков как-то странно, мимоходом, без повода, сделал роскошный подарок – туркменский ковер ручной работы.

А Лулу умерла в блокаду. На всю жизнь чувство вины перед ней, потому что на пароме в Ла-Манше очень веселились, вспоминая ее красный нос с каплей на кончике.

– Из-за этой тухлой селедки мы пересекали сей пролив? – спросил Детка.

– Нет, мы пересекли его потому, что я хотела узнать, что с моими родителями, и повидать Лизаньку.

– Что-то странное есть в людях, которые приезжают из России: у них такой вид, будто кто-то подержал их в зубах, примял и пока что выпустил… И этот отвратительный тип в очках, дался ему Вышинский!

– Ты становишься мизантропом.

– Просто не люблю, когда травят людей, а придурки вроде этого ученика Руди радуются. Сам же Руди, по-моему, милый человек. А еще один придурок ждет нас в Париже. И как это угораздило твою подружку выйти за такого пшюта замуж?

– Вот я и говорю, что ты мизантроп. Ну, угораздило. Они уже развелись.

Глава 4

В Париже они встретили Кирьянова. С двумя «ф» на конце, так он предпочитал представляться. Возникал всегда неожиданно и в неожиданных местах.

Кирьянов – странный тип, помесь ласкового пса и скользкого толстого сома. Такой же, как у сома, мясистый рот, такие же округлые глаза, и в них, в этих правдивых, наивно распахнутых глазах под широкими бровями, одновременно что-то глубоко лживое. А повадка обаятельнейшая, вальяжная.

Последний раз держался с ними родственником, а ведь познакомились в двадцать девятом, случайно.

В Италии жили экономно, а у Алексея Максимовича, можно сказать, вообще гостевали на полном иждивении. Детка изваял его очень удачный портрет, так что вроде бы отблагодарили за гостеприимство. Какие-то деньги принесли довольно успешная выставка в театре Квирино и мраморный бюст одной высокомерной аристократки с русскими корнями. Вот и решили на оставшиеся от Рокфеллеровской стипендии, присовокупив заработанные, перед возвращением в Нью-Йорк задержаться в Германии. Детка хотел показать ей Пергамский алтарь и посмотреть древние деревянные распятия в Кельне, Тильмана Рименшнейдера в Ротенбурге и Макса Грюневальда в Карлсруэ. Но, конечно, и сам тоже жаждал увидеть античность: был пленен ею еще с тех пор, как молодым стипендиатом Академии посетил Грецию.

С возвращением на родину опять решили повременить. Екатерина Павловна Пешкова, приехавшая в Сорренто повидать сына, дала понять, что спешить в Советскую Россию не стоит. Женщина умная и очень осторожная, она на прямой вопрос Детки ответила уклончиво, что-то вроде того, что ее в нынешней России удерживает долг помогать несчастным ссыльным меньшевикам, бывшим организаторам и участникам революции, среди которых у нее много близких друзей. Детка онемел и потом поглядывал на Екатерину Павловну с немым вопросом и время от времени порывался вернуться к разговору, но Екатерина Павловна ловко уклонялась.

– Оставь ее в покое! Всё, что она хотела сказать, она сказала. Алексей Максимович сидит в Сорренто, и нам надо сидеть в Нью-Йорке. Слава богу, заказы пока есть, проживем.

Она не знала, что именно «пока», потому что близилась Великая депрессия и с ней полное или почти полное отсутствие заработков. И первым человеком, который сообщил о наступлении черных дней, был Кирьянов.

В Берлине они поселились в маленьком недорогом (доллар пока еще ценился неплохо) пансионе на Кантштрассе. Вокруг бушевали страсти. Шли демонстрации, кричали ораторы, развевались знамена, иногда красные, всего этого они насмотрелись в семнадцатом, поэтому, не обращая внимания, шли себе каждое утро в музей Пергамон или в Галерею старых мастеров.

Однажды сидели в кафе на Фазаненштрассе, и Детка говорил о том, что «старые камни Европы» ему милее какой-то нечеловеческой или недочеловеческой красоты Нью-Йорка. А она сказала, что уже скучает без «Метрополитен», без сизоватой бензиновой дымки Пятой авеню, без свежего ветра с Гудзона. Нью-Йорк всегда напоминал ей Петербург своими запахами и красками. Потом вспомнили девочку, дочь друзей, в Неаполе, и как она называла Детку Бардара, и как хотела уехать с ними, и, конечно, разговор перешел на бедную Кэрол. Эта боль тогда еще не зажила. Ах, если бы Детка не упрямился, согласился сбрить бороду перед визитом этих мымр из отдела опеки и убрал обнаженную натуру из мастерской, всё бы могло повернуться по-другому: девочка осталась бы с ними, но он заупрямился, и мымры приняли его за ортодоксального еврея, к тому же, что уж было совершеннейшей дичью, – распутного, и бедная, совершенно одинокая во всем мире сиротка отправилась в казенное учреждение. Мать Кэрол – студентка – не хотела возиться с прижитым дитятей и отдала девочку подруге, тоже довольно беспутной богемной скульпторше, они забрали девочку к себе, любили ее и всё раздумывали, как удочерить, а потом скульпторша попала под машину, и пришли эти уродки и увидели Детку с большой «бардарой» и «возмутительные изображения голых женщин»…

– Знаешь, это грустно, что всё, что мы знаем, что умеем и что видели, нам некому передать, – сказал Детка.

Ей показалось, что плотный мужчина за соседним столиком прислушивается к их разговору, и она переменила тему. Заговорила о деньгах, о том, сколько оставить, чтобы не чувствовать себя на пароходе бедняками и на первое время по возвращении, пока не поступят обещанные за бюст какого-то конгрессмена. Детке, как всегда, было неинтересно. Слушал невнимательно, разглядывал посетителей. Деньгами распоряжалась она, но существовал формальный ритуал совместного обсуждения трат.

Мужчина за соседним столиком, поймав взгляд Детки, чуть привстал в почтительном полупоклоне. Детка очень оживился: кто-то знает его даже в Берлине. А тут еще она никак не могла объяснить кельнеру, что хочет взять на вынос сэндвичи с маленькими колбасками. Вдруг забыла какое-то слово, по-английски знала, а по-немецки выпало. Да к тому же кельнер был туповат.

Мужчина очень деликатно помог, объяснил кельнеру, чего хочет фрау. Она поблагодарила, и он ответил по-русски «пожалуйста».

Так они познакомились с Дмитрием Кирьяновым с двумя «ф» на конце.

Он поразил своей какой-то почти шокирующей откровенностью, осведомленностью во всех вопросах и, конечно, пылкими изъяснениями в полном восхищении творчеством Детки. Оказывается, он посетил в двадцать четвертом русскую выставку в Нью-Йорке и на всю жизнь запомнил чудные творения великого скульптора земли русской. Детка скромно сиял. Но недолго, потому что Кирьянов сказал, что он слышал их разговор о деньгах и что, судя по всему, они ничего не знают о вчерашнем крахе на Нью-Йоркской бирже. Похоже, что последствия будут ужасны. Они тогда не поняли всего масштаба бедствия, их гораздо больше интересовал новый знакомый, в Берлине они были довольно одиноки.

Кирьянов сказал, что он родом из России, но как-то вскользь, без подробностей, что живет теперь в Берлине, а до этого жил в Париже. Он сказал, что обожает Париж, но здесь его удерживает любовь. Тут он сделал паузу и добавил: «Любовь к прекрасной дочери великого человека» – и назвал имя Генриха. Они онемели. Первой ее мыслью было: «Сумасшедший или проходимец. Морочит нам мозги».

Но Кирьянов показал фото прелестной молодой женщины, некрасивой, но похожей на Марлен Дитрих, потом себя вместе с «великим отцом», потом вместе с будущей тещей.

– Они живут неподалеку отсюда, на Хаберландштрассе, и Сам, – он называл Генриха Сам, – иногда играет в ближайшей синагоге на скрипке. Забавное зрелище, он очень старается. Вы еще долго пробудете в Берлине? Жаль, а то бы я вас сводил в синагогу. Когда я женюсь, мы с женой обязательно посетим СССР, может быть, вместе с Рабиндранатом Тагором.

Они снова онемели.

Увидев их реакцию, Дмитрий насладился ею, а потом тихо и проникновенно сказал:

– Да-да, мои дорогие, я ведь состою при сем старце референтом, или, если угодно, секретарем.

На улицу вышли уже закадычными друзьями, во всяком случае, Дмитрий и Детка. Кирьянов умел располагать к себе людей. Этого у него не отнимешь. При том, что мелковатость и суетность его натуры были очевидны, он обладал свойством обволакивать, втягивать в совместное времяпрепровождение и доверительные беседы.

К тому же льстил с откровенностью дикаря. Его маслянистые глаза под широкими бровями смотрели на Детку с таким восторгом, он так деликатно поддерживал ее под локоток, так верещал о прелестях ночной берлинской жизни, что она неожиданно для себя легко разрешила им с Деткой устроить этим же вечером «кросс-паб», взяв слово, что Дмитрий проводит Детку до дома. Детка по старой привычке вполне мог и перебрать.

И действительно, пришел во втором часу, здорово навеселе, напевая «Сама садик я садила», – почти как в былые пресненские времена. Но она знала, что разрядки подобного рода были ему время от времени необходимы, и, смеясь, разула и раздела его.

Детка поведал, что Дмитрий поделился с ним прекрасным способом приготовления хмельного в домашних условиях, и довольно нудно, с подробностями рассказывал ей, как он будет давить виноград в Нью-Йорке прямо в студии на кухне, сливать вино, а из жмыха делать чачу.

Потом выяснилось, что они не только беседовали о технологии домашнего виноделия, но Дима, который «в дупель, не то что я», рассказал много чего интересного.

Оказывается, с дочерью Самого он встречался два года тайно: «Тсс! Чтоб никому!» – и палец к губам, что охотился он за этой Мадо с двадцать шестого и, чтобы познакомиться «случайно», стал брать уроки танцев у танцора, живущего в той же парадной. Что Сам с женой и Мадо живет в девятикомнатной квартире и Диме тоже там хватит места, будущая теща довольно противная особа, а Сам очень, очень милый, Дима будет писать его биографию, они уже начали работать, теща смотрит кисло, а Сам из кожи лезет, чтобы их поженить. Понимает, что падчерица далеко не красавица и к тому же болезненно застенчива. Может даже спрятаться под стол.

Когда они спустя шесть лет познакомились с Мадо, стало понятно, что только Кирьянов с его наглостью и напором был для Мадо, пожалуй, единственным шансом устроить свою женскую судьбу. И умный Генрих это понимал. Он очень любил Мадо.

– Хорошо, хорошо, я вижу, он тебе открылся до глубины души, если там есть глубина, но кто он, чем живет?

– О, этот парень хоть куда – и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Вообще-то он – журналист, приписан к нашему посольству в Париже, но работал секретарем у самого Анатолия Васильевича Луначарского. Слушай, кажется, он все свои фотки таскает с собой. Вынимает истрепанную – он с Луначарским, ничего похожего на нынешнего лысеющего мопса. Такой ферт с коком, в лаковых ботинках, брючки-дудочки. Кстати… – Детка попытался сесть на постели, не получилось, и он снова отвалился на подушки. – Кстати, Сам запрашивал Луначарского насчет него, мол, так и так, хочет жениться на моей дочери, и тот дал отменную характеристику, сказал, что за порядочность ручается, прямо так и написал «га-ррран-ти-рррую»…

– Перестань, ты не настолько пьян, не дурачься. Что это за формулировка – «приписан»? Приписанным можно быть к полку, а вот чтоб к посольству – такого не слышала…

– Он так и сказал – «прррриписан». Дай водочки.

– Тебе хватит.

– Дай, и я открою тебе один секрет. Спасибо. Премного благодарен. Так вот секрет, – притянул к себе и прошептал на ухо: – Странный парень, несмотря на внушительную внешность, похож на ласкового бездомного пса, ко всем, наверное, липнет… – потом, откинувшись снова на подушки, торжественно:

– А знаешь, о чем он меня спросил на прощание? Не знаешь. Он спросил: «Вы уже там пять лет, о возвращении не подумываете?»

Веки его стали смыкаться – обычное дело, но, засыпая, бормотал: «Люди спрашивают, не хотите ли домой… Я хочу, а ты нет… Вот такая история с географией».

Вот уж кого не ожидала встретить у Бурнакова, так это случайного берлинского знакомца. Иногда забегала просто поболтать, посплетничать, узнать новости. Накануне Бурнаков позвонил, пригласил на кофе, они любили эти нечастые встречи. Им было о чем поговорить, жизнь русской эмиграции он знал досконально и хорошо ориентировался в жизни американской. Удивляло пристрастие бывшего капитана царской армии к текинским коврам. Кажется, он их коллекционировал, но секрет столь большого количества этих предметов восточной роскоши она разгадала потом, когда после возвращения из Лондона Бурнаков преподнес и ей прекрасный экземпляр. К поездке имел отношение Дмитрий Кирьянов, но это позже, в тридцать восьмом, а тогда, осенью тридцать четвертого, навстречу поднялся с кресла располневший вальяжный господин, лысоватый, но с артистически не стриженным затылком.

Кирьянов обрадовался ей совсем по-родственному, заглядывал в глаза, мягкой ладонью поглаживал руку, говорил комплименты, да и с Бурнаковым был на короткой ноге. Тот держался с ним ласково, как с добрым покладистым псом.

– Моя жена купила в Москве книгу о вашем муже и стала его большой поклонницей.

– Так вы все-таки побывали в СССР?

– Да! Мы в восторге.

– И вместе с Тагором?

– Ну конечно, я же говорил вам, что собираюсь.

– И женились на Марлен?

– Она Мадо.

– Да, я помню, но она похожа на Марлен Дитрих. Я вам завидую, все ваши планы сбываются.

– Не очень, не очень! – замахал Кирьянов полными холеными руками. – Мы накануне развода. Причины две: мать считает ее своей собственностью, и я не могу ее содержать.

– Неужто? Но у нее богатый отчим, я слышала, они теперь здесь, в Америке.

– Ужас, ужас! Еле унесли ноги. В их квартиру в Берлине ворвался отряд штурмовиков, перерыли всё, но архива не нашли. И не могли найти, знаете – почему? – Выдержал паузу, наслаждаясь их молчанием, и выпалил: – Потому что архив спасли мои друзья-коммунисты. Мы перевезли его в Париж. Сам мне обязан, очень обязан. Его загородный дом в Капуте конфискован, там тоже был обыск. За его голову назначили десять тысяч долларов.

– Всего? – насмешливо спросил Бурнаков.

– Что значит – всего, – обиделся Кирьянов. – Это его нынешняя годовая зарплата. Он спросил германского консула, что бы с ним сделали в Германии? И знаете, что ответил консул? «Вас бы проволокли за волосы по улицам». А в Союзе его любят.

– Так уж? – иронично заметил Бурнаков. – С чего бы это? Ведь не после того, как он написал предисловие к книге «Режим всеобщего страха»?

– А он писал? – с живейшим интересом спросил Кирьянов. – Когда?

– Точно не помню, но, кажется, году в двадцать пятом.

– Но всё равно он искупил, искупил, мои друзья-коминтерновцы благодарны за…

Она заметила предостерегающий взгляд Бурнакова.

– …благодарны за его выступления против антисемитизма…

Несколько лет спустя, когда речь зашла о Кирьянове, она спросила Генриха, за что ему могут быть благодарны коминтерновцы.

– Они же пользовались моим офисом в Берлине, отправляли и принимали какие-то телеграммы из России. Дмитрий разрешил, он чувствовал себя хозяином в моей квартире.

– А то, что его друзья-коммунисты спасли твой архив, это правда?

– У него никогда не поймешь, где ложь, а где правда. Может, и спасли. Он был хорошим зятем, носил мою скрипку, очень ее берег. Я не знаю почему, но когда они развелись с Мадо, в моем гареме раздался вздох облегчения.

– Не думаю, что Мадо будет легко снова выйти замуж, она такая… Такая застенчивая.

– Я был свидетелем при регистрации их брака в Берлине, такой ветреный холодный день… почему-то моя бывшая жена с горящими глазами стоит на углу… странно… всё странно в этом мире, на суде я тоже был свидетелем. Дмитрий хотел что-то получить при разводе, какую-то ерунду, мне было его жалко, но адвокат и Элеонора дрессировали меня несколько дней, учили говорить о его неприглядных поступках…

– Ну и что ты сказал?

– А что! Он прекрасный парень! Так и сказал.

– В общем начудил.

– Не знаю, не знаю… Меня не надо ни во что втягивать… Хочу думать, хочу любить тебя, без любви жизнь убога… Я был так счастлив, встретив тебя, что через несколько дней танцевал жигу с одним пятилетним мальчиком, сыном повара на Бермудах. Ведь тогда мы поехали на Бермуды, чтобы подать из-за границы заявление на американское гражданство. Я чувствовал себя влюбленным школьником и искал уединения, никого не хотел видеть, нет, шеф-повар одного ресторанчика, немец, пригласил меня к себе домой отобедать, а потом походить под парусом. Я согласился. Элеонора была возмущена моим поступком. Отказаться от обеда у губернатора и мэра… А мальчик спросил меня тихонько, ходил ли я уже в туалет. Чудный вопрос! Может, единственный, на который можно дать определенный ответ.

Господи, какие же мелочи я помню! Нет, это просто я помню всё, что он делал или говорил. Даже спустя много-много лет, спустя целую жизнь в бреду после наркоза я смеялась и повторяла: «Эта собака нас выдаст». Чудилось, что они там, на песке, в высокой осоке, на берегу океана и их облаивает дурацкий щенок… А что же было еще в изящной гарсоньерке Бурнакова, где она встретила Кирьянова, что-то важное, очень важное, изменившее жизнь?..

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.