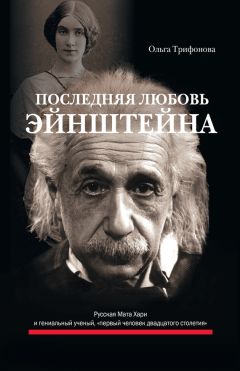

Текст книги "Последняя любовь Эйнштейна"

Автор книги: Ольга Трифонова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

Крестцы всплыли как-то, когда пришли в гости Фесейские. Пилат Георгиевич, отличный рисовальщик и милейший человек, почему-то стал вспоминать летние месяцы детства и юности, что проходили в поместье на Новгородчине. Олимпиада, подававшая на стол, услышала и стала выспрашивать подробности: где да как. Это было абсолютно неприлично: кухарка участвует в разговоре. Пилат Георгиевич упомянул Крестцы, и тогда Олимпиада заявила, что прекрасно помнит его, они вместе водили хороводы. Гость изумился, но промолчал. И тут уж Олимпиада разошлась, встала возле стола, скрестив на могучей груди руки, и начала пороть всякую чушь про юные годы на природе. Детка первый заметил, что она в поддатии, и подмигнул Пилату. Мужчины, сами не дураки выпить, веселились ее идиотским рассказам, а они вместе с красивой и тонной дамой, женой Фесейского, сидели с каменными лицами.

При напоминании, что пора принести из кухни мороженое или что-то там еще, Олимпиада отмахивалась и говорила: «Успеется!» В общем, вела себя безобразно, о чем ей и было сообщено утром. Отдельной строкой упоминалось о недопустимости потребления алкоголя в доме.

– У вас есть выходные. Ради бога – хоть до риз положения.

Олимпиада молчала, но смотрела с такой ненавистью, что она подумала: либо не надо было затевать этого разговора, либо уволить сразу.

И конечно, Олимпиада запомнила и затаилась. Теперь отыгрывается. Время от времени, а уж по большим праздникам обязательно, приходит с бутылкой коньяка и заставляет пить вместе с ней.

Что греха таить, когда-то и она любила выпить, особенно налегала после возвращения, когда поняла, что мышеловка захлопнулась и они с Деткой обречены торчать в вонючей клетке до конца своих дней. Тогда попивала. Но теперь не могла, душа не принимала, особенно после операции. Но Олимпиада, приговаривая: «Пей, не притворяйся, ты же любишь!» – насильно вливала в горло дешевое пойло. Теперь она боялась праздников и каких-то там ведомых лишь Олимпиаде дней вроде Николы Зимнего и Николы Вешнего. А в тот Новый, сорок восьмой год напилась здорово. И всё потому, что к их столу подсел человек, с которым было связано так много воспоминаний. Интересно, знал ли он, что его приезд в Америку по приглашению Генриха был организован с ее подачи? Вряд ли…

Невысокий уродец с приплюснутым носом, он обладал сокрушительным обаянием и был несказанно талантлив. Он обаял Чаплина, Шагала, Фейхтвангера и Томаса Манна. Генрих был от него в полном восторге. Вместе со своим спутником – еврейским поэтом – он выступал в Нью-Йорке на стадионе «Поло граундз», где собралось около пятидесяти тысяч человек, и его голос на идиш звучал с такой искренней страстью, что стадион поднялся в порыве единства и жажды свершения добрых дел. Под конец исполнили огромным хором «Звездный стяг», «Интернационал» и «Атикву».

Они рассказывали об участии евреев в войне, говорили о необходимости создания Еврейской Республики на территории России, тогда впервые прозвучала идея Крыма, стадион отвечал восторженным ревом, у Генриха блестели глаза от счастливых слез.

Потом ужинали в «Плазе», и кто-то сказал, что собрали сто тысяч долларов и деньги пойдут на строительство госпиталя в Ленинграде. Потом от Бурнакова она узнала, что эти деньги и еще почти полмиллиона долларов, которые собрали посланцы Страны Советов за четыре месяца пребывания в Америке, пойдут на вооружение, продовольствие и медикаменты. Это было замечательно! Весна и лето сорок третьего. Она уже была секретарем Общества помощи России в войне.

А до этого…

До этого Бурнаков сказал: «Внушите ему мысль, что если есть Общество помощи евреям, почему бы не быть обществу помощи нашей несчастной, истекающей кровью в борьбе с Гитлером стране. Логика проста. Гитлер уничтожает евреев, СССР против Гитлера, за евреев, СССР – главный защитник мирового еврейства от уничтожения. СССР – гарант защиты интересов евреев во всем мире… Да, добавьте еще, что антисемитизм в СССР полностью ликвидирован».

Именно эти слова произнес, поднимая тост за гостей, Генрих. Нет, не совсем: умолчал о том, что ликвидирован антисемитизм. Бурнаков, сидевший на дальнем конце стола, чуть заметно усмехнулся.

Они с Луизой блистали на этом ужине. Она – в золотом сиянии волос и загара, приобретенного на Саранак-озере, и Луиза – красное, белое и черное. Матово-молочная кожа лица, плеч и шеи и глянцево-черный, словно отлитый шлем высокой прически. Ярко-алый от густой помады рот и, как вспышка, – белозубая улыбка. Эта женщина навсегда осталась загадкой, и разве можно узнать теперь в скрюченной, сухонькой, с обвислыми грудями старушке былую таинственную красавицу, темноглазую «итальянку», блиставшую на приемах в Вашингтоне?

Она и ее похожий на лягушонка муж – секретарь посольства, опекали знатных приезжих и сопровождали во всех поездках по стране. Была какая-то история, начавшаяся печально, но кончившаяся смешно. Генриха очень развеселил рассказ о том, как где-то в глухой провинции великий режиссер подвернул ногу, думали, что перелом, и вызвали «скорую помощь». Переводчица от волнения сказала что-то не то (Луиза и ее муж куда-то отлучились. Теперь она знает, куда и зачем), санитары удивились, но отвезли пострадавшего в родильный дом.

Генрих хохотал своим неудержимым детским смехом, он ужасно любил абсурдные бытовые истории.

Он вообще был очень весел в тот вечер, как всякий человек, видящий успех созданного им благого дела. К тому же ему очень нравился великий режиссер, нравился энтузиазм американцев, готовых помогать России – далекой родине его любимой женщины, но более всего его воодушевляла перспектива создания государства евреев в Крыму. Это была блесна, и они все клюнули на нее: пылко обсуждали, где лучше устроить Еврейскую Республику. Одни полагали, что лучше в Белоруссии, где евреи проживали с давних времен, так сказать, исторически, все привыкли, а в Палестине государство можно было образовать только через эмиграцию, кроме того, было ясно, что конфликта с арабами не избежать; другие, наоборот, настаивали на Палестине, Генрих был, скорее, на стороне первых – потому что так всё решалось проще.

Да, тогда они здорово заморочили всем головы. И не только с Крымом, не только. Даже великие физики, передавая Луизе и ее мужу, и многим другим из советского консульства тайны атомного чудовища, были уверены, что помогают не только Стране Советов, но и всем евреям мира, ведь над ними нависла угроза нацизма.

Но, конечно, не об этом говорили они, сидя под падающим зеркальным «снегом» среди колыхания танцующих пар. Они вспоминали общих американских знакомых и кто где и как, режиссер рассказывал о новом спектакле в Еврейском театре, приглашал на премьеру, они звали в мастерскую, он спросил, правда ли, что Комитет, в котором она, можно сказать, играла первую скрипку, организовал помощь СССР на полтора миллиарда долларов.

– Почти, – скромно ответила она. – Но это были не деньги, а медикаменты, питание, одежда…

«Да, действительно первую скрипку, потому что это была скрипка Генриха. Интересно, это случайная оговорка или намек, и он знает или догадывается?»

А через две недели замечательный режиссер погиб. В чужом городе, под колесами грузовика.

– Какой ужас! Какая нелепая смерть!

– Ты о чем? – как-то сухо поинтересовался Детка.

– Попасть под машину разве не нелепо?

– Что ты называешь машиной?

Она посмотрела на него с ужасом, зажав рот ладонью.

– А ты хотела остаться, – прошептал на ухо, обняв.

Генрих зря написал письмо Сталину, интересуясь судьбой Валленберга. Ужасное время – аресты, в газетах жуткие статьи против Дмитрия Дмитриевича и почему-то Вано Мурадели, а он пишет: «Я, как старый еврей, прошу освободить Валленберга, спасшего десятки тысяч евреев» и дальше что-то о плохих отношениях между СССР и США. А отношения еще были ничего, вернее, они были, раз он получил ответ от референта. «Розыски были проведены, но не увенчались успехом. Его судьба загадка».

И всё это послал ей в качестве приложения к письму. Какая детская наивность! А почему наивность, ведь это ты сама, уговаривая его в сорок пятом, пела, как сирена, о том, что после войны твоя страна станет самой справедливой во всем мире. Вот он и поверил, как доверял во всем.

Глава 5

Она вынула пакет с письмами. Это написано в июне сорок шестого. Какая странная фраза, почему не замечала ее раньше? «Удивительно, что вы можете рассчитывать на получение уже в июле по-новому оборудованной мастерской…»

А что удивляться? Он никогда по-настоящему не верил, что Детка лучший скульптор России. Нет, не хотел верить, и вот это НЕХОТЕНИЕ вылезло. А какая разница, раз они расстались навсегда? Значит, разница была. Ладно, неважно…

В комнату вполз керосиновый запах. Это Олимпиада травит «Примой» тараканов. Она их ненавидит, но при Детке не смела: морила тайно, раскладывала по укромным местам шарики из вареной картошки, смешанной с борной кислотой.

А Детка любил тараканов, умел их дрессировать и прикармливал сахаром. Когда приходили дети – дочь Глэдис Конни или маленькая Эйя Фешина, он каким-то образом призывал тараканов и устраивал тараканьи бега.

Эйя была забавной, и Детка ее очень любил. Конни он любил меньше, наверное, потому, что чувствовал: ее мать потворствует роману жены. Это было на самом деле: после возвращения Глэдис из Европы ей стало легче уезжать к Генриху в Кинстон – у Глэдис там был дом, и теперь, уезжая на уик-энд, она говорила, что едет к ней. Так было проще или, вернее, так было менее болезненно для мужа.

Эйя любила бывать у них, смотрела на нее с обожанием и однажды по секрету призналась, что хотела бы, чтобы она была ее матерью. А еще девочка любила смотреть, как крыски Снежок, Серая Тучка и Крошка клянчат сахар возле стола.

Отец повсюду таскал ее за собой, и было непонятно, кто из них опекает другого.

Детка и Фешин всегда выпивали, и умненькая Эйя уносила бутылки на помойку, чтобы хозяйка не сердилась.

Она в те времена боялась, что Детка сопьется, причины запить у него были.

Выставка, в которую она вгрохала все деньги, полученные за бюст старшего Ферсмана, можно сказать, провалилась. Рецензии кислые, а когда она попросила Бринтона написать что-то похвальное, он не только отказал, но и сказал вещь возмутительную: «У него невысокий уровень культуры, и это ограничивает его фантазию».

Конечно, одиночество и сидение дома не могли не сказаться. У него не было друзей в среде американских художников, а свои жили так трудно, что сидели по углам.

Вот только Фешин с Эйей приходили часто, пока не уехали в Мексику. Однажды она спросила:

– Почему ты не ходишь на выставки?

– Зачем? – ответил он. – Смотреть на шарлатанов?

– Но не все же шарлатаны.

– Я принадлежу Серебряному веку, а эти – то же самое, что АХРР, только местного разлива.

– Ну тогда ходи в Дом Родена, тебе нужна среда.

– Моя среда здесь. В моей мастерской. И мне там неинтересно.

– Неужели на Пресне с нищими было интереснее?

– Да. Интереснее. И с Сергеем, с Федором, Сибором, не говоря уже о Пете Кончаловском.

И она отстала. Пускай в одиночестве ходит в Центральный парк, старик с развевающейся бородой, похожий на пророка, пускай дрессирует мышей и тараканов, пускай давит из винограда чачу, пускай возится со своими «братьями Рассела».

Нет, пожалуй, без «братьев» можно было бы обойтись. Они повадились собираться у них, иногда кто-то даже оставался ночевать. Вели себя нагло. Пили какую-то жуткую польскую водку. Как-то один из них, находясь в сильном подпитии, притащился наверх, что было строжайше запрещено (но Детка, видно, проглядел), бормотал что-то бессвязное на тему, что все люди братья, а потом попытался облапать ее. Обычная выдержка изменила ей, и полудикий пролетарий получил то, что причиталось, Детке жаловаться не стала – бесполезно: он от «братьев» просто сдурел, считал их солью земли, и потом, все-таки все эти беседы, чтение Библии, поездки три раза в год на митинги в Чикаго были отдушиной и помогали ему сохранять самоуважение. «Братья» Детку очень почитали и цеплялись за него.

Особенно после одного случая. Зимой поехали на очередной митинг. Холод страшный. И в автобусе оказался какой-то бедолага из поляков – членов секты, одетый так худо, что смотреть на него было больно. Он скукожился, поднял воротник своего дешевенького пиджачка, хлопал себя по груди и плечам. Все остальные «братья» смотрели как-то вскользь, словно не замечая его страданий, и только Детка не отрывал от него взгляда.

Потом вдруг встал, прошел по проходу, остановился возле бедняги, снял с себя теплое кашемировое пальто и накрыл им замерзающего «брата».

Кончилось это всё воспалением легких.

Нет, не кончилось!

Он жил в каком-то своем собственном мире. Практически немой в огромном городе, потому что английского не знал и не хотел учить. Объяснялся междометиями и жестами, но делал это изящно. Перестал есть мясо, что было очень кстати, потому что жили скудно, ее подруги – знаменитые манекенщицы – больше не приводили богатых клиентов, сами перебивались кое-как. Великая депрессия. В тридцать третьем он «для себя» изваял потрясающий бюст Достоевского, вложив в облик писателя всю свою тоску, всю свою растерянность перед непостижимостью жизни.

Теперь, если не работал до глубокой ночи, то вычерчивал какие-то пирамиды и таблицы, читал Вильяма Блейка и Библию. Но однажды увидела внизу, в мастерской, томик Блока, раскрыла наугад, оказалась на странице, заложенной автобусным билетиком, и сразу бросились в глаза строчки – наверное, из-за слова «любовник»:

Зимний ветер играет терновником,

Задувает в окне свечу.

Ты ушла на свиданье к любовнику.

Я один. Я прощу. Я молчу.

Ощутила будто удар по горлу, перехватило дыхание. Всегда была уверена, что после письма доктора Баки… Ведь они так хорошо всё придумали.

Личный врач Генриха, милейший доктор Баки, после разговора с именитым пациентом осмотрел ее и пришел к заключению, что у нее серьезные проблемы с легкими. Он рекомендовал ей регулярно уезжать из вредного для нее климата Нью-Йорка на свежий воздух – читай: в Кинстон и на Саранак-озеро. Генрих написал Детке «конфиденциальное» письмо и приложил заключение доктора.

Детка разволновался, и сам стал просто выпихивать ее «на свежий воздух». Он даже научился разогревать тушеные овощи и делать омлет, чтобы она не волновалась. По воскресеньям его трапезы разделял маленький сморщенный чернокожий Джон, который приходил натирать полы. Они с Деткой дружили, что было странно, ведь они не могли общаться, и все-таки они каким-то таинственным образом понимали друг друга.

Всё выглядело так мило, и она любила рассказывать о дружбе мужа с Джоном и как Джон, попивая пиво, наблюдает за работой Детки, время от времени произнося: «Гу-у-уд, вери гууд!»

Оказывается – совсем не мило, а тоска и унижение. Но… ничего не поделаешь… Даже если бы она решила расстаться с Генрихом (что было немыслимо, невозможно, но даже если бы она решила), ей бы не позволили это сделать.

И она продолжала ездить в Кинстон и на Саранак и брала с собой своих любимых крысок – Снежка, Крошку и Серую Тучку.

Как же она без них скучает! Даже иногда снится, чудится, как кто-то из них тычется мордочкой в шею.

Генрих любил, чтобы она читала ему классиков. Они усаживались в его кабинете на полукруглом диване, и она перечитывала вслух либо его любимых «Братьев Карамазовых», либо «Войну и мир», а крыски ползали по ней, пока не устраивались где-нибудь под мышкой или на коленях.

Два кота – Тигрик и соседский Рамзес – сначала испытывали сложные чувства, глаза у них горели и хвосты ходили ходуном, но потом, чтоб не искушать судьбу, Тигрик стал избегать совместных прослушиваний великих текстов.

Генрих, поглядывая на крыс, дремлющих на ее плече или на коленях, говорил, что тоже испытывает сложные чувства, но прогнать крысок не смеет и, в отличие от Тигрика, не может уйти, чтобы безнаказанно половить мышей на воле.

Котов он очень любил, один раз она услышала, как во время долгого дождя он сказал Тигрику: «Да, милый, я знаю, что это плохо – нельзя гулять, но не знаю, как его выключить».

Вот и в письме пишет: «Ко мне приходят соседи и сидят у меня на коленях». Это о Рамзесе. Рамзес любил подолгу сидеть у него в кабинете, а Тигрик, наоборот, любил бродить по окрестностям.

Бог ты мой! Она помнит кабинет во всех подробностях. Огромное окно, выходящее в сад, лампу с красным абажуром, полукруглый диван, синий плед, который она подарила…

«Под лаской плюшевого пледа… Кто был охотник? Кто добыча?.. Всё дьявольски наоборот… Что понял, длительно мурлыча, соседский кот?» Рамзес иногда отказывался уходить, и они привыкли к его присутствию. Он дремал в кресле, деликатно зажмурив глаза. И больше никто никогда за все девять лет не входил в его кабинет, когда она была там. «Была ль любовь?» Было больше, чем любовь, была бесконечная нежность и бесконечная близость, никогда ни за что не призналась бы никому, даже себе, но иногда она ощущала себя его дочерью, а иногда матерью. Эта странная двойственность чувств, может, и делала их близость острой и всегда новой.

Когда в тридцать шестом умерла Элеонора, Бурнаков сказал: «Какая удачная смерть!»

Неправда! Они не радовались полной свободе, и не потому, что Элеонора не мешала им, ну, почти не мешала, с уходом Элеоноры нарушилось равновесие: она всё более болезненно ощущала его свободу, а он – ее несвободу.

Была ссора перед Рождеством сорок первого. Решили справлять вместе, но Детка уперся, говорил, что «братья» не признают Рождества и ему негоже нарушать закон.

Сначала она решила превратить в шутку:

– Но они не признают и частной собственности, откажись от всего, посыпь голову пеплом.

Он упорствовал. Бог знает, какие мотивы двигали им, может, просто не хотел видеть Генриха, и она смирилась, осталась в Нью-Йорке. Просто вечером ушла к Тиделям. Генрих, узнав о ее решении, а вернее, о нерешении, разозлился страшно. Перестал звонить, не слал милых коротеньких писем на адрес Тиделей.

Она решила проявить выдержку и не смогла. Через полмесяца написала ему строгое письмо, удивляясь «нежеланию понять, нежеланию быть великодушным».

И тотчас ответ, где же этот листочек? Вот. Мелкий почерк, написано аккуратно, ни одной помарки, видно, переписывал не раз.

Две недели томил тебя,

И ты написала, что недовольна мной.

Но пойми – меня также мучили другие

Бесконечными рассказами о себе.

Тебе не вырваться из семейного круга —

Это наше общее несчастье.

Сквозь небо неотвратимо и правдиво

Проглядывает наше будущее.

Голова гудит, как улей,

Обессилели сердце и руки.

Приезжай ко мне в Кинстон,

Тебя ожидают покой и отдых.

Мы будем читать Толстого,

А когда тебе надоест, ты поднимешь

На меня глаза, полные нежности,

И я увижу в них отблеск Бога.

Ты говоришь, что любишь меня,

Но это не так.

Я зову на помощь Амура,

Чтобы уговорил тебя быть ко мне милосердной.

Господи, сколько же зашифровано в этих строках! И тоски, и покорности, и гордости, и даже тайной угрозы. И при всем этом – полная капитуляция. Но она не хотела, чтобы он подписывал акт о поражении, она просто соблюдала минимальные права Детки.

Детка вызывал серьезное беспокойство. Он начал всерьез чудить.

После того как он предсказал срок начала войны, он впал в депрессию и стал говорить, что через два года в самый длинный день лета Гитлер нападет на Советский Союз. Раньше, общаясь с людьми, он развлекал их смешными разговорами и всякими шутками, например, один раз в ресторане объявил Глэдис, что когда-то был глотателем шпаг.

Рассудительная Глэдис не поверила в эту байку, и тогда Детка, изумив всех сидящих за столом, взял столовый нож и проглотил его по самую ручку.

Глэдис вернулась из Европы в тридцать девятом, они с Конни встречали ее в доке, и после приезда матери ей не нужно было встречать девочку у школы и приводить в студию, чтобы покормить и помочь сделать уроки. Образовалась пустота.

Правда, общение с Глэдис все-таки искупало утрату, и к тому же Глэдис очень деликатно помогала разрешать материальные трудности. Заказала скульптурную группу – «Конни и ее лошадь», уговорила свою состоятельную мать заказать свой бюст. Это была чистая благотворительность, потому что Глэдис была абсолютно чужда всякого тщеславия. Она была серьезной, умной женщиной. В Европе помогала антифашистам и евреям, которых преследовали в Германии, но говорить об этом не любила.

Стройная, коротко стриженная, с густыми каштановыми волосами и низким хрипловатым голосом, она ко всему относилась необычайно ответственно. Даже слишком. Ей немного не хватало юмора. Именно эту почти стерильную порядочность и серьезность передал Детка светящимся белым мрамором и тщательностью отделки деталей в портрете Глэдис. Зато ее муж был полной противоположностью. Несмотря на заурядную внешность (да, Глэдис заказала еще и его портрет), Конрад по натуре был настоящим флибустьером. Когда хитрой уловкой вице-консул отобрал у нее американский паспорт, Конрад совершенно серьезно обдумывал план ее «похищения» с тем, чтобы она дожидалась в тайном месте, пока Детка не уедет на родину. Но это было позже, в сорок пятом.

А в сороковом Детка учудил. На выставке Давида Бурлюка он подвел ее к консулу и сказал, что хочет домой. Она оцепенела, а консул пробормотал что-то нечленораздельное.

– Зачем ты это сделал? Ты что? С ума сошел? – спросила она, едва они вышли на улицу.

– Я вычислил тысячелетнее предсказание, – спокойно ответил он. – Я вернусь домой как скульптор русского народа.

Очень хорошо помнит, что стояли на Мэдисон. В просвете отрезка какой-то из стрит был виден багряный и золотой осенний Центральный парк. Она подумала: «Лишиться этой красоты, лишиться Генриха, да никогда, ни за что!»

И еще подумала, что Детка потихоньку сходит с ума, а она, занятая Генрихом, не замечает этого.

Бурнаков каким-то образом узнал о выходке ее мужа, он всё знал, этот подтянутый красавец со смеющимися глазами. Первым завел речь, когда встретились в ресторане «Русский медведь» на чьем-то дне рождения. Она фыркнула: «Не будем относиться к таким эскападам слишком серьезно».

– А почему нет? Когда-нибудь его предсказание сбудется, и он вернется как мессия.

«Значит, не мне одной он говорит о своем предназначении».

– Какое предсказание, что за чушь!

– Почему чушь? Бывает, что и предсказания сбываются, всё бывает…

И ведь действительно пророчество сбылось: война Гитлера с Россией началась двадцать второго июня. А перед этим Детка без конца вспоминал, как в пятнадцатом в Москве был погром немцев. Угрожающе сверкая очами, живописал, как громили фабрику Броккара и аптеку Феррейна.

Потом – новая тема, новое пророчество: здесь, в Нью-Йорке, через шестьдесят лет произойдет событие страшное. Город превратится в ад, погибнет множество людей…

– Ну что ты беспокоишься! Нас ведь тогда уже не будет в живых, – пыталась отшутиться она.

Роман с Генрихом был в полном разгаре, и она жила от понедельника до субботы, когда отправлялась в Кинстон. А иногда, если Генрих был на Саранак, позволяла себе отсутствовать целую неделю.

И вот однажды, вернувшись с озера, загорелая и счастливая, увидела в мастерской бюст Сталина. И не просто бюст, а с подписью внизу: «Я есть король королей».

Нужно было что-то срочно предпринимать. Да еще Криста рассказала, чем закончился визит травильщика тараканов, или экстерминатора, как она его называла.

Договорились с Кристой, что в ее отсутствие Криста вызовет экстерминатора, чтобы извести тараканов. Конечно, Кристу можно было понять: тараканы, для которых Детка постоянно держал две тарелки – одну с сахаром, другую с едой, заполонили не только их студию, но и студию соседей. Криста и даже кроткий Альберт взмолились: тараканы были везде, даже в постели.

Она понимала, что для Детки исчезновение тараканов будет тяжелым ударом, но чтоб такое!

Когда Детка утром ушел в Центральный парк кормить белок, пришел экстерминатор и сделал свое черное дело.

Он обещал, что трупов не будет, просто тараканы убегут куда-то и там подохнут.

День прошел спокойно, соседи слышали, как пришел Детка, но… никакой реакции. Значит, экстерминатор не солгал.

А вечером, когда у соседей сидели гости, раздался звонок в дверь, и Детка в домашних тапочках (это Криста выделила и голосом, и мимикой), рыдая, вошел в переднюю.

– Вы не видели моих маленьких непокорных животных? – на чудовищном английском спросил он. – Они ушли.

Криста и Альберт онемели: и не только от рыданий и ночных тапочек. Слово «непокорных» для человека, не говорящего по-английски, было слишком большим изыском.

Детка долго дожидался своих «непокорных животных» и даже держал открытым окно. Она понимала его горе, ведь она так любила своих крысок. Они были родными и забавными. Клянчили сахар, плясали на столе. Их пришлось оставить, и она скучала по ним в Москве.

В первые месяцы новой жизни их прикрепили к бывшему ресторану «Спорт», недалеко от Белорусского вокзала, и они ходили туда обедать. Там в вестибюле стояло чучело огромного медведя на задних лапах, в передних медведь держал блюдо. Остатки довоенной роскоши. Но обедать подавали в полуподвале, в помещении бывшей кухни. Там она впервые попробовала тошнотворный суп-суфле из сои. Сою в больших количествах посылало в Союз ее Общество помощи России в войне. Но дело не в сое.

Однажды появился крошечный мышонок и, став на задние лапки, начал крутиться, будто вальсируя, – выпрашивал хлебца. И тогда она вспомнила своих крысок и заплакала впервые за много лет. Даже когда навсегда прощалась с Генрихом, не плакала – слез не было, но почему-то не могла говорить. Пропал голос. А он плакал.

И Детка из-за тараканов тихонько плакал по ночам, как ребенок, тоскующий по матери.

И тогда она решила поговорить с Глэдис.

Возвращались с дневного спектакля. В такие осенние малолюдные воскресные дни Нью-Йорк становился похож на европейский город. Конный полицейский медленно проехал в сторону Сорок второй, и цокот копыт по мостовой отозвался в душе воспоминанием о Вене с ее пролетками, о Гайд-парке с его всадниками. На Бродвее продавали жареные каштаны, и это тоже было из той, заокеанской жизни.

Глэдис рассказывала о жизни в Париже, где она изучала медицину, о том, как из Венсена на метро ездила в Сорбонну и как подрабатывала в маленьком Венсенском музее Первой мировой войны.

– А теперь там Вторая мировая, – вздохнув, сказала она.

Решили в следующее воскресенье пойти посмотреть хронику событий на Восточном фронте. Глэдис поинтересовалась, пойдет ли Детка, ведь раньше он любил и русский кинотеатр, и русскую баню.

Оттого, что Глэдис сказала «раньше», она решилась.

– Глэдис, я беспокоюсь за него, и я прошу у тебя помощи как у психиатра. Он всё время пророчествует, и сам же впадает в депрессию потому, что его пророчества сбываются… Он искренне страдает оттого, что из дома исчезли тараканы, ты знаешь, он их любит, но ведь все-таки не до такой же степени… Я не знаю, как с ним обращаться. Может, его надо положить в больницу? Ты поможешь мне?

– Конечно, если это будет нужно…

Что-то в ее интонации настораживало. Какая-то сухость.

– Я сделаю всё, что могу, но… – Глэдис остановилась и посмотрела ей в глаза. – Но… у него действительно есть повод для депрессии. Пойдем сядем.

Она не спросила, какой повод, потому что знала, о чем говорит подруга, и Глэдис, опустившись на скамью, снова взглянула ей прямо в глаза своими очень ясными ореховыми глазами. «Точно такие же глаза у фокстерьера Мадо», – подумалось нелепое.

– Твои поездки в Кинстон и на Саранак… Он боится тебя потерять… Подожди, – она положила твердую ладонь на руку спутницы. – Тут есть и неосознанная симуляция. Так делают дети, желая вызвать жалость и любовь родителей. И еще… он не хочет жить здесь, он действительно хочет уехать. Почему-то он испытывает чувство опасности.

Только теперь, в этой комнате с низкими потолками и ветхой мебелью, она поняла, как права была Глэдис. Только теперь она поняла, что это она была безумной, она, а Детка делал всё, чтобы оттащить ее от бездны, на краю которой она балансировала.

Шаги Олимпиады в коридоре – и пакет с письмами засунут глубоко в щель. Олимпиада вплыла в комнату, в руке баллон с «Примой».

– Что вы собираетесь делать?

– А вот что! – Олимпиада прыснула в угол между комодом и шкафом. И сразу как будто залепили рот и ноздри тряпкой, смоченной чем-то тошнотворно-керосиновым.

– Прекратите немедленно! – давясь и кашляя, просипела она. – Немедленно!

– И не подумаю! – Олимпиада продолжала брызгать. – От вас они как раз и лезут. Они любят в бумаге жить.

– Прекратите, или я закричу!

– Кричи. Никого нету, одна Файка внизу прибирается, а ей на ваши крики начхать. Она знает, что вы сумасшедшая.

Подошла к постели и баллон наставила, будто нечаянно. Секундный помрачающий сознание ужас: «Сейчас пульнет прямо в лицо, и мне конец. Пускай конец, но не такой же».

– Я завтра же вызову Нину Аркадьевну, и она выгонит вас.

– Больно я испугалась твоей Аркадьевны.

Но баллон все-таки убрала и брызгать больше не стала.

– Откройте форточку.

Ворча ругательства, огромной ножищей встала на сиденье павловского кресла (конечно, специально, ведь рядом стоял простецкий стул) и, балансируя другой ногой – гигантской кеглей, потянулась и открыла форточку.

– Всю комнату своим «Беломором» провоняли, а «Прима» не нравится, тоже мне прынцесса, – одышливо отдуваясь, соступила с кресла. – Только я думаю, что вы не только тараканов расплодили, надо вас и на вшей проверить. Сегодня уж не буду, а днями точно проверю и, если надо будет, подстригу.

– Не посмеешь!

– Еще как посмею. Меня доктор спрашивал: «Педакулеза у нее нет?» Вшей, значит. У нее, говорит, волосы очень густые, а для лежачей это нехорошо.

– Откуда у меня быть вшам? Я только с тобой общаюсь, а ты лысая.

– Так ведь этот педакулез разный бывает, может, он у вас с прошлых времен, говорят, вы очень даже любили общаться.

Сколько раз давала себе слово не разговаривать с ней. Ведь для нее баталии подобного рода – просто наслаждение, она боец испытанный и закаленный. Не доставляй ей хотя бы этого удовольствия, раз уж ты в ее власти.

– Так что как только куплю стосвечовую лампу, так и займусь вами.

В ответ молчание.

– Коньяка принести, что ли?

Молчание.

– Ну и черт с тобой, молчи! Мне же лучше.

На кухне заорал телевизор, который Олимпиада узурпировала.

Ну вот уж без этого ящика она точно обойдется.

Какое падение! Пикироваться с полудикой бабой! Да как она смеет! Смеет, смеет… Здесь все смеют, и им наплевать, что ты пила чай с Элеонорой Рузвельт и ужинала с Рахманиновым, кстати, он осторожничал и никогда не передавал деньги лично, а либо через посредника, либо через свою супругу – милейшую Наталью Александровну.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.