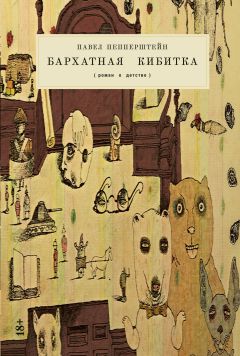

Текст книги "Бархатная кибитка"

Автор книги: Павел Пепперштейн

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Глава девятнадцатая

Вымышленные иностранцы

Некто Гульд не отражался в зеркале, а некто Гавор (прибывший из Венгрии) только в зеркале и был виден. Некто Крейчи являлся родинкой на локте Антона Борнеску.

Наконец, одна гибкая туристка из Южной Кореи по прозвищу Ивовый Прут свивалась в тонкое, влажное кольцо, чтобы напомнить о своих спортивных достижениях.

Если уж речь зашла о спорте, то вот еще заезжий колумбийский шахматист по имени Гуго Дасна – его привычки остались тайной, отягощающей тайной, отвратительной тайной. И все же нашим молодым шахматистам (волей-неволей) приходилось встречаться с Гуго Дасна за шахматной доской, сдержанно поблескивающей в полумраке турнирного зала. Там играл и страдающий обмороками Кнут Снутт.

Ну и конечно же, Оливия Франкл, великолепная Оливия Франкл! Я познакомился с ней в том же самом турнирном зале в гостинице «Международная», куда приходил я, влекомый магией шахмат. Оливия была тогда почти старухой (во всяком случае, казалась таковой моим полудетским глазам). Свои же премудрые очи она прятала за оливковыми стеклами непрозрачных очков. К ней прилепились и двое ее друзей – веселый Домберлинг и доктор Гидеон Рихтер. Вначале я подумал, что она многоопытная шахматистка, но затем узнал, что она не играет вовсе. Я сидел там, согнутый в три погибели, и рисовал гротескные портретики сражающихся гроссмейстеров. Они подошли – старуха в оливковых очках и двое ее приятелей. Достаточно бесцеремонно стали разглядывать мои почеркушки. Домберлинг расхохотался, узнав себя в одном из нарисованных игроков. Сильная, веснушчатая рука Оливии почти что выдернула мой блокнот из моих ладоней. Вежливость так и не стала ее сильной стороной. Принялась быстро листать страницы, пофыркивая. Затем произнесла (она неплохо владела русским, но акцент ощущался – к моей вящей радости): «Я написала когда-то диссертацию о детских рисунках. Сколько тебе лет, не скажешь ли? Пятнадцать? Уже не ребенок, еще не взрослый. Сколько стоит твой блокнот? Желаю купить».

– Я не торгую блокнотами, – ответил я со всей возможной любезностью.

– Тогда подари. В вашей стране принято все дарить иностранцам. А мы за это сводим тебя на аттракционы. Любишь аттракционы?

Да, я любил аттракционы. Любил горький парк, где еще недавно забрасывал в небо пластиковую тарелку-бумеранг, развлекаясь с Ниной Клосс, американской девочкой. Конечно, мои родители не обрадовались бы, если бы узнали, что я отправился кататься на чертовом колесе с троицей незнакомых иностранцев. Но я все же принял их предложение. Мы покатались на чертовом колесе, затем распрощались. Я подарил Оливии свой блокнот с рисунками – ведь в нашей стране принято было все дарить иностранцам. Впоследствии Оливия поместила один из моих рисунков в одну из своих книг в качестве иллюстрации. Речь идет о почеркушке, на которой изображен (в слегка карикатурной манере, не спорю) ее молодой и хохотливый любовник Домберлинг, сжимающий в зубах белого ферзя.

Лет десять прошло, и я встретил Оливию в Париже, на одном нарядном ужине. Она не изменилась за прошедшие десять лет: все такая же брутальная, веснушчатая, резкая. Теперь она уже не казалась мне старухой: ей тогда было всего лишь под шестьдесят. Она сказала мне, что Домберлинг умер. Кажется, она его очень любила. После этой утраты она сделалась лесбиянкой и жила на рю Жан Гужон с двумя молоденькими близняшками-моделями, которые называли себя Юлой и Балой Ракоши. Все это был венгерский выводок, так или иначе.

К моменту нашей парижской встречи я уже кое-что знал об Оливии Франкл. Ее называли основательницей дзен-феминизма, кое-кто говорил о ней как о выдающейся исследовательнице феномена порнографии. Говорили также о ее увлечении Японией (Оливия Франкл более пятнадцати лет жила в Киото, писала стихи по-японски), судачили о ее анархических убеждениях, о ее близкой дружбе с Хаким-Беем. Будучи уроженкой Нового Орлеана и счастливой обладательницей американского паспорта, она всегда настойчиво упоминала о своих венгерских корнях и находилась в достаточно сложных, даже неприязненных отношениях со всеми без исключения вашингтонскими администрациями. В мои руки попадали некоторые ее научные работы и отдельные прозаические книжки. «Логика фелляции» («FellationLogik», Zurich, 1978), «Инверсии культа плодородия и ритуалы нерождения» («Inversions of the fertility cult and rituals of non-birth», Chicago, 1983), «История оральных фиксаций» («History of oral fixations», Paris, 1987), «Bukake and Zen» (Tokio, 1991), а также роман «New-Orleans Virgin» («Новоорлеанская дева») и автобиографическая повесть «Slut's daughter» («Дочь проститутки»).

Ее пронзительный ум и выдающиеся аналитические способности сложно сочетались в ней с взрывными свойствами ее характера. Мне полюбился сборник ее фантастических рассказов для юношества, озаглавленный «Зварны и ангарвы» («Zvarns and Angarves»). Доносилось до меня, что Netflix якобы собирается снимать сериал по этим рассказам.

В декабре 2014 года в возрасте восьмидесяти шести лет Оливия Франкл погибла в Луганске во время одного из обстрелов. Кажется, она поддерживала дружеские отношения с несколькими писателями-фантастами, вошедшими в правительство самопровозглашенной Луганской Республики. Юла и Бала Ракоши сопровождали ее во время поездки в Луганск и с тех пор считаются пропавшими без вести.

В Париже, в 1993 году, я подарил Оливии Франкл изготовленную мной собственноручно глиняную табличку, на которой каллиграфическим почерком написал следующее:

Ангарвы пели и пели, наклоняясь, изгибаясь. Пели о полях Звармы, куда отправляется храбрый Домберлинг, чтобы обмануть, объегорить, обтемошить, облапошить, облапутить смерть, смюрть, смярть, сморть, смурть, смаурть, смеяорть, дабы загадать ей загадку, дабы обыграть ее, дабы восторжествовать на уровне гворн, чтобы сделалось возможным возвращение Больших Вееров, Большого Каскада, Большой Ширмы, а также малой Сердоликовой Заводи – в той Сердоликовой, Сердцеликовой бухте обнажается лик сердца, обнажается лицо сердца, обнажается личико сердца. Там все обнажается, в этой бухте, ибо там царствуют и гусарствуют нуддддизм и буддддизм и луддддизм.

О песня лудильщика! О песни сердоликового нектарина! Вас, амитабические песенки, поет добрый Домберлинг, Домберлинг, Домберлинг. Так поет, так распевает добрый дхармический простец Домберлинг. Домберлинг, Домберлинг.

В главе «Иностранцы» мельком описаны (или хотя бы упомянуты) двенадцать человек, которых я встречал (видел, наблюдал) в бытность свою ребенком. Все они существуют или же существовали в действительности. Я без искажений указал их имена, за исключением финского торговца (имя этого человека в желтом костюме либо забыл, либо я никогда не знал его имени). Впрочем, я также забыл, как звали маленького француза в черно-красном свитере. В главе «Вымышленные иностранцы» фигурируют (упомянуты) также двенадцать человек, которых никогда не было. Во всяком случае, я таких людей не знал. Мне кажется, я выдумал их вкупе с их именами. Вот два параллельных списка:

Зачем нужны эти несуществующие? Эти не существовавшие никогда?

В тканях бытия различие между людьми первого списка и людьми второго огромно, неописуемо, разяще, чудовищно. Но в пространствах текста различие между списком № 1 и списком № 2 отсутствует. И те и другие – равноправные граждане повествования. Поэтому, чтобы подчеркнуть их равенство, нужно проследить, чтобы те и другие присутствовали в равном количестве, как белые и черные клетки на шахматной доске. На каждого существующего приходится один несуществующий. Как тень, как воздух, как пространство. Потому что существующие существуют благодаря несуществующим.

Иностранцы (вымышленные или реальные) – всегда призраки до известной степени, хотя многие из их числа и обитают в осязаемых физических телах. А мы призраки для них. Сделавшись взрослым, я долго жил за границей, привык быть призраком. Быть призраком нестрашно, небольно. Так, скучно немного иногда. А бывает, что и не скучно. Порою даже весело фрагментами.

Глава двадцатая

Торт

Представь себе, сын мой, я выхожу из вокзала. Медленно, никуда не торопясь, иду по грязной, засыпанной курицами улице. Подхватываю палку и стучу ею по насыпи, замечаю третью по счету избу и, недолго думая, вхожу в покосившуюся, дряхлую, старческую, замшелую дверь. Попадаю в комнату. С одной стороны печь, из которой потрескивает, с другой стороны два старика в капюшонах у таблицы с буквами ять и Ъ, с третьей стороны столик, за столиком сидит цыган и пьет водку, с четвертой стороны стоит монах с деревянным крестом, с пятой стороны несколько приезжих спят на диване, положив под себя свои саквояжи, с шестой стороны дверь, на которой висит кожа, с седьмой стороны несколько георгиев скрипят своими чернильницами, с восьмой стороны маленькая осторожная женщина с блестящим наперстком на мизинце. Вдруг входят еще множество и вносят накрытый стол. Тут и поросята, совсем молоденькие, зажаренные только что, и бутылки с вином стоят, и шампанское искрится в бокалах. А мужчина с бородой, черный и напоминающий цыгана, показывает на все это пальцем и подмигивает. Тут я вспомнил, как совсем давно, будучи ростом с небольшую печку, я проходил дитятей лесом и на старинной поляне встречал древнего обитателя здешних мест, согбенного у своей землянки. Он сидел, погруженный в глубокую задумчивость, теребя огромную грязную бороду, напоминающую кресло в чехле, причем чехол, сработанный из грубого серого холста, был не только лишь изжеван, замаслен и захватан пальцами, но и сделался почти прозрачным от времени. Точно такое кресло я видел затем в кабинете у моего знакомого доктора Хумелина, который так славно болтал о том о сем, развалившись, закинув ногу на ногу, дымя сигаретой и стряхивая пепел в череп куницы, который он держал на колене. Именно он, доктор Хумелин, рассказал мне историю графа Дештросс, историю настолько печальную, что редко кто мог удержаться от слез, внимая этому горестному рассказу. Граф родился и провел счастливое (наполненное комодами из красного дерева, качающимися лошадками, маленькими лордами Фаунтлероями, портретами звездоносных и лентомуаровых предков, ландшафтами кисти маринистов, пианолами и лимонными растениями) детство в доме своего деда по материнской линии, фамилии которого уже никто не помнил. Однако все помнили о том поучительном разговоре, который однажды, во времена своей молодости, дед вел с правителем некоей дальней страны – страны настолько отдаленной, что лишь изредка туда прибывали посетители, да и то старались как можно скорее покинуть те места по причине их крайней обширности. Один лишь дед графа Дештросс не побоялся этого безмерного пространства ради того, чтобы поговорить с правителем той земли.

Не забудьте про торт с орешками. Конечно, мы не забудем про торт. Мы уже идем за ним, тихонько спешим за ним, стремительно и спокойно струимся за ним сквозь черный сквер, где наблюдаем горсточку черных деревьев, квадраты плакатов, ветхую раковину летней эстрады с серым дощатым полом, статую убитого пионера, о котором мы полагали, что он приходится родней тому праздничному деду в красном тулупе, что навещал нас в новогоднюю ночь, немного пугая своим сдобным гоготом, немного удручая своей снисходительной праздничностью и плавностью своих повадок, к тому же тулуп его не всегда оставался красным, иногда он становился атласно-зеленым или парчово-синим, что напоминало трансформации священнических облачений, совершающиеся в маленькой и холодной церкви Иоанна Предтечи в Предтеченском переулке. Переулком предтекали мы далее, достигая площади, где поджидал нас великолепнейший гастрономический магазин.

Мы… А кто такие, собственно, «мы»? Мы – это я рука об руку с маленькой краснощекой кузиной (о, я ее обожал!), либо же я с играбельным синим мышонком из резины – предназначался для ванн, непотопляемый, для теплых водных увеселений, ну а на суше фанатично зажат в кулачке.

Мы нередко бывали в этом магазине с нашими родителями и родственниками, но ни одно из этих посещений не обходилось без оттенка особой торжественности. Мы замечали эту торжественность в осиянном выражении лиц наших родственников: уже при приближении к магазину они выпрямлялись, переставали шаркать ногами, в глазах у них зажигался особый блеск – так заядлый театрал каждый раз испытывает волнение, подходя к театру в день очередной премьеры, так ревностный прихожанин в приподнятом и тревожном состоянии духа, постукивая зонтом, продвигается по направлению к храму в праздничный день, – тот магазин действительно напоминал храм, хотя бы потому, что он находился в огромном высотном здании со множеством украшений, зеркал и статуй. Обычно храмы не оснащают зеркалами, но в данном случае речь идет о храме зеркальной религии. Приближаясь к храму, мы поначалу видели огромный шпиль, поднимающийся из-за домов, затем, по мере нашего приближения, это здание вырастало во всей своей грандиозности, пока наконец не разворачивалось ввысь в скалоподобном вздымании. Тот решительный миг дозволял нам выбраться из паутины укромных дворов, из прохладных объятий микродеревень, угасающих за спинами городских зданий, чтобы выйти наконец на неровную, мощенную булыжником площадь. Однако к магазину еще надлежало подняться по длинной, окруженной гранитом лестнице, и только потом, оказавшись над площадью и одновременно у подножия зловеще нависающей громады, можно было вступить в его сверкающие чертоги. Внутренность магазина следовало бы сравнить с фойе театра, однако любое фойе, пусть даже самого почтенного театра, конечно, уступило бы ему по части безумных размеров и сакральной роскоши: ряды упитанных ваз выступали из мраморных стен, мешаясь с консервными пирамидами и сложными построениями из плиток шоколада, каменные гирлянды свисали с потолков, обвивая колонны, вились по прилавкам, где их можно было спутать с длинными плетениями сосисочных цепей, откуда-то исторгались водопады гипсовых снопов, и могучие руки изваяний заоблачно вздымали серпы и молоты на неизмеримой высоте, все это мешалось с толпой, растворялось в ней, и эта толпа не только текла по мраморным полам, покрытым тонкой темной чмокающей пеленой слякоти, но и низвергалась с потолков, отраженная бесконечными зеркалами, бурлила за кучами яблок, горами сухофруктов, причем все эти товары были бесконечно раздуты зеркалами, и уже не удавалось понять, где настоящие фрукты, а где их призрачное отражение, так что казалось, если захочешь взять яблоко – пальцы ударятся о стекло.

И чем дальше затягивалось наше пребывание в гастрономическом магазине, тем крепче становилось наше убеждение, что мы находимся во дворце призраков – анфилада, заполненная толпой, куда мы вглядывались, желая найти фигуру Покойного. Дедушка наш сделался первым умершим в коридоре наших воспоминаний. А вообще-то он был так спокоен – флегматик, скептик. Все это переплетение залов со светящимися изображениями продуктов питания: огромное яблоко, висящее в пустоте, наполненный светом молочный экран с выстроившимися кефирными бутылками, красным полумесяцем сыра и баночками простокваши, розовый окорок – все это огромное пространство, заполненное толпой, вдруг оборачивалось плоскостью, зеркальной стеной, амальгамой – нам открывала эту зловещую метаморфозу муха, неожиданно, на полном лету, севшая на воздух и злорадно потирающая лапки, или же усталая домохозяйка, прислонившаяся к спине собственного отражения, или же малозаметные серебристые швы – места соединения нескольких зеркальных щитов, – вдруг обозначающиеся в пространстве. Здесь мы окончательно теряли доверие к окружающей нас реальности и постепенно начинали чувствовать, что находимся на кромке хаоса, который вот-вот поглотит нас, мы ощущали головокружение и легкую тошноту, верх и низ менялись местами, сверху нам улыбалось лицо мясника, укрытое рыжей бородой (так мальчика укрывают одеялком по самые ноздри, а он все доверчиво синеет глазами), и мясник аппетитно взвешивал на ладони цепочку влажных сосисок, в то время как несколько статных женщин, отягощенных светлыми воспоминаниями, готовых почти улыбнуться, почти рассмеяться, пользовались прорехой между двумя огромными апельсинами, чтобы просочиться в соседний отдел, кто-то кротиком из чешского мультика копошился в темно-лиловой горке изюма, гигантские вазы, украшенные государственными гербами, нависали над прилавками, продавцы в белых халатах застывали на высоте, охваченные цепкими каменными лианами, сплетенными из знамен, виноградных гроздьев и пшеничных снопов, а изваяния, принадлежащие к отряду новейшей мифологии, предлагали покупателям наполнить свои желудки самыми питательными в мире отражениями.

Изможденные, счастливые, мы покидали фантасмагорическое здание и направлялись домой. По дороге домой мы присматривались к Покойному, проверяли качество снега на плечах его черного, подбитого ватой пальто, гадали, не претерпел ли он каких-либо изменений в ходе столь опасного погружения в глубины гастрономического омута, наконец мы спрашивали себя, тот ли это человек, о котором мы самонадеянно полагали, что отчасти знаем его, или уже иной, коварно подмененный? На последний вопрос мы, конечно, не могли дать себе отчетливого ответа, в первую очередь потому, что не знали, является ли дедушка неизменной и существующей отдельно от нас личностью. Может быть, он только тень, сквозь которую струится череда духов, как прохожие в солнечный день струятся сквозь тень дерева, на краткий миг сливаясь с ней, разделяя с ней ее мятущийся контур, но потом снова покидая ее, чтобы продолжить свой путь по залитому солнечным светом тротуару? Или этот старческий облик хранит в себе пустоту – сияющую пустоту скепсиса, искрящуюся пустоту флегмы?

Дома мы сразу убеждались в том, что гости уже пришли, что вешалка обросла чужими влажными шубами, и какой-то сторонний родственник, бесшабашный визитер, уже вываливался из сортира под аккомпанемент падающей воды, чтобы обрушиться на нас со своим тяжелым неприязненным поцелуем.

Вы с легким испугом взирали на то, как гости с поразительной быстротой разоряют волшебные гнезда.

Мы пили чай вместе со всеми в желтом свете трехлапчатой люстры, напоминающей цветок с тремя фарфоровыми чашечками, – яркое верхнее освещение казалось нам непривычным, в нашей квартире обычно висел полумрак, который только кое-где рассеивала маленькая, тускловатая лампочка, и то наполовину задушенная абажуром или наброшенной шалью, впрочем, остро лучились настольные лампы, но они отбрасывали на стекло того или иного письменного стола только полукруг света, который хотя и позволял подробно разглядеть фотографии родственников и открытки с видами крымских курортов, но…

…но, по сути, этот ничтожный оазис сияния не в силах был бросить вызов окружающей тьме, о которой мы, не вполне воцерковленные недоросли, нередко шептали: тьма внешняя, тьма египетская.

Пожалуй, тот вечер, о котором мы сейчас вспоминаем, стал одним из немногих вечеров, когда мы смогли рассмотреть в достаточно ярком освещении хотя бы одну комнату нашей квартиры, ту комнату, где всегда проходили наши трапезы. Конечно, кое-что удавалось рассмотреть днем, в трезвые зимние месяцы. Весной, летом и осенью слишком опьянял комнату солнечный свет. Не всё, отнюдь не всё открывалось взгляду. Например, почти недоступным и таинственным оставалось то, что было изображено на картинах.

Вот, скажем, картина, висящая над сервантом: долго ее не удавалось порядочно разглядеть, теперь же мы почти доросли до нее и она уже не парит над нами в неизмеримой высоте, закутавшись в загадочный сумрак, теперь мы можем с легкостью разглядывать в мельчайших подробностях эту картину не только в полутьме, но и с закрытыми глазами, и даже удалившись от нее в синие, бездонные страны. Каких только предположений не строили мы относительно этой картины! То нам казалось, что это замысловатый горный пейзаж с рассыпавшимися по дороге путниками, или же мы различали живот, голову и раскинутые руки пышно одетого толстяка, который то ли лежал на земле, то ли произносил заздравную речь, то ли гомерически хохотал, или же нам чудилось, что здесь изображено беспокойное животное, изогнувшее спину и настороженно застывшее на своих упругих лапках. Виновником этих абсурдных предположений был обманщик-свет, или, иными словами, игра сутулых пожилых теней. Эти бесплотные и бесплодные заговорщики продолжали обманывать нас, пока не зажгли верховную люстру, и тогда мы убедились, что это натюрморт. Огромный надрезанный плод с золотисто-розовой мякотью, где веером сидели черные косточки, сочился прозрачным соком в окружении всевозможных фруктов: яблок, персиков, кистей зеленого и черного, с лиловым налетом, винограда, слив, абрикосов и прочего. Признаться, мы так до сих пор и не знаем, что за экзотический плод послужил живописцу композиционным центром. И все же, несмотря на долгую историю оптических недомоганий, связанных с этим холстом, мы собираемся пропитать данный прозаический фрагмент восхищением в отношении описываемого живописного полотна. Эту картину в какой-то момент запросто вынесли на помойку, но мы всегда будем вспоминать о ней с уважением и симпатией, усматривая сквозь изображенные здесь фрукты всю галерею наших фантомов: и гримасы толстяка, и рожицы путников, уходящих по горной дороге, и напряженную позу непостигнутого нами животного, и целую анфиладу дней и вечеров, когда наши взгляды и мысли обращались к темному прямоугольнику в золотой раме, величественно воспаряющему над сервантом.

А вот над диваном, где дедушка часто лежал с газетой, тоже висела картина, впрочем, она была гораздо меньше, чем натюрморт, в более скромной темной раме. Гравюра или репродукция гравюры? Эта картинка представляла собой загадку еще более глубокую, чем натюрморт, и эту тайну не смогло рассеять даже яркое освещение. То есть после того, как мы увидели эту картинку освещенной, мы знали, что на ней изображена каменная лестница и склоняющиеся над старыми щербатыми ступенями ветки деревьев, однако уверенность в этом никогда не сделалась окончательной, и время от времени с трудом построенное представление об этом изображении снова разваливалось и тонуло в хаосе линий и мелких штрихов.

Когда гости уходили, комната уже не скрывала своей усталости. Пласты сигаретного дыма липли к зеркалам, а стулья бродили в отдаленных углах, как пьяные.

А что же торт, как сложилась его судьба? Она так ужасна, эта судьба, что язык леденеет во рту, превращаясь в сладкий леденец. Скованные скорбью в предвкушении невыносимо трагического зрелища, мы на цыпочках подходили к столу, чтобы взглянуть на его останки. Так солдаты после битвы с трепетом приближаются к тому месту, где пушечное ядро противника разорвало тело любимого генерала. От торта оставались только фрагменты кремового венца, несколько раздавленных орехов, обрывок бисквита, приставший к серебряной лопатке, что смутно отражала наши испуганные и печальные очи. Малиновая кровь еще кое-где распускала свои павлиньи хвосты на перламутровой глади большого блюда, но жестокие и счастливые лица насытившихся взрослых, как лоснящиеся мордашки пирующих людоедов, говорили нам о том, что о торте лучше забыть, что никто не собирается посвятить ему даже краткую надгробную речь, что никто не установит рыдающего ангела на его могиле. И хотя мы приложили столько волшебных усилий, добывая это сладкое ступенчатое тело в храмовых просторах гастрономического магазина, но эти усилия уже преданы забвению. Таковы беспощадные взрослые: кусочки торта еще не до конца переварились в их телах, а они уже забыли о нем, утомленно и сыто устремив свои обогащенные линзами взоры к пузатому экранчику черно-белого телевизора, рассказывающему сказку о Трех Толстяках, о безжалостных и безжизненных обжорах, о девочке-кукле, о Революции, о зверинце, о продавце воздушных шаров, о торте – да-да, о торте! О том великолепном кондитерском зиккурате, где увяз продавец воздушных шаров. Царствующие Толстяки хотели отрезать ему голову, полагая, что она сделана из марципана, они хотели выковырять его цукатные глаза, но продавец спасся благодаря налаженным структурам революционного подполья. Красные поварята спасли его, указав путь к бегству. Этот путь пролегал через Бездонную Кастрюлю, скрывающуюся в самом эпицентре королевской кухни. Эта Кастрюля являлась жерлом потайного хода, приводящего в подземный зверинец, в темные катакомбы дворца, где обитает попугай с красной бородой, где обитает потерявший человеческий облик мастер, отец Куклы, отец девочки Суок и наследника Тутти. Торт – это кондитерский портал, тайно приглашающий в темное подземелье, где нечеловеческие губы мастера Туба шепчут сквозь прутья решетки: «Прости меня, Тутти, что на языке обездоленных значит "разлученный". Прости меня, Суок, что на языке обездоленных значит "вся жизнь"».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?