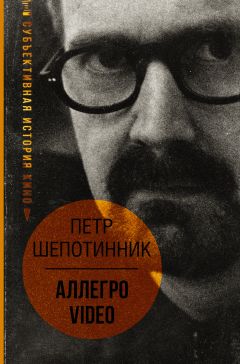

Текст книги "АЛЛЕГРО VIDEO. Субъективная история кино"

Автор книги: Петр Шепотинник

Жанр: Кинематограф и театр, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Михаэль Главоггер

Так получилось, что мы были непосредственными свидетелями возникновения феномена под названием «Михаэль Главоггер». Премьера его фильма «Мегаполисы» состоялась в августе в 1998 году на легендарной Пьяцца Гранде на МКФ в Локарно, после чего грандиозная квазидокументальная фреска Главоггера моментально врезалась в память, растревоженную невероятным напором гипернатуралистической фактуры, разогретой воображением автора до температуры оглушительного визуального аттракциона. Эта картина сразу породила споры своим вызывающим пренебрежением к естественной природе вещей, которая всегда почиталась за основу документализма в кино. Позже спустя год с шумным успехом фильм был показан и в Москве на открытии программы «Восемь с половиной фильмов» в легендарном «Ударнике», тогда еще не превращенном в скопище игорных залов, наводнивших «самый советский» из кинотеатров. Главоггер вместе с Микаэлем Ханеке и Ульрихом Зайдлем в начале 90-х буквально за несколько лет изменили в кинематографическом мире скептически-равнодушное отношение к австрийскому кино, которое десятилетия питалось отголосками стилистических веяний Германии и Франции, а тут вдруг окатило экраны мощным напором философских и стилевых экстрем, внезапно вынырнувших из австрийского «тихого омута». У Главоггера здесь роль – особая, не такая, как у небожителя Ханеке и мрачного визионера Зайдля, – его подход – экстенсивный, его камера не захаживает в затхлые лабиринты человеческих страстей, что проделывали (и проделывают до сих пор) его именитые соотечественники. Он нимало бы не смутился, если бы кто-то его назвал «попсовиком» от документалистики. Главоггер подчеркнуто, программно неэлитарен – он «всего лишь» своим режиссерским «фотошопом» усиливал контрасты реальности до гротеска, укрупнял действительность, снимал даже самые малые события как роковые, раздвигая до вселенских пространственных пределов реальные факты – например, чемпионат мира по футболу в фильме «Франция, мы здесь!». Едва очнувшись от зрелища циклопических нью-йоркских борделей, снимая прославившие его по-настоящему «Мегаполисы», Главоггер приехал в чуть-чуть опомнившуюся от революционных сломов Москву 90-х и… спустился под землю, чтобы за фасадами глянцевитого капитализма, нарождающегося с немыслимой для иных русских времен резвостью, разглядеть тех, кого новые времена брезгливо отторгнули на прозябание – воришек-беспризорников, копошащихся в недрах водостоков под носом у милиционеров с Курского вокзала. И тут же, ничуть не брезгуя словно еще не стертой с объектива камеры грязью, зачарованно наблюдал, как самая читающая нация в метро «Площадь Революции» поглощает вместе с тургеневско-толстовско-гончаровской прозой доморощенный «pulp fiction”, тогда еще окончательно не ставший приговором русским культурным традициям. Его манера – открытый вызов реальности, а не сговорчивое заигрывание с ней во имя так называемой правды, и эта реальность ему коварно отомстила смертельно-ядовитым укусом некоего тропического инсекта, – почти как змея – вещему Олегу. Дружеский, предельно европейский, доверительный, дерзкий, сохранивший на чуть поседевших висках черты нерастраченного, лишь окрепшего в боях с незнаемым, юношества, Михаэль Главоггер не вернулся живым из командировки в африканскую Либерию. Вот уж поистине «Смерть рабочего» – именно так назывался его фильм, в частности, и про заброшенные донбасские шахты, из недр которых отчаявшиеся герои выковыривали по крупицам обесценившееся черное золото. Думаю, что в нынешние времена этим героям и этим широтам такой режиссер, как Главоггер, пригодился бы, как никто другой.

Далекое и близкое

«Мегаполисы»

– Вы снимали в разных городах – Нью-Йорке, Москве. Почему вы не снимали, к примеру, у себя на родине, в Вене?

– Я об этом думал, но было уже поздно – я уже слишком глубоко погрузился в фильм. По сценарию фильм должен был сниматься в четырёх городах. Я начал с городов третьего мира, но потом почувствовал необходимость изменить общее направление, потому что фильм получался уж слишком экзотическим. Мне хотелось, чтобы фильм был путешествием по более привычным территориям. Когда я пришёл к такому выводу, у меня уже не осталось ни финансовой, ни какой другой возможности снимать в других местах. Я не уверен, что стал бы снимать у себя дома, ведь я столько раз снимал в Вене, что работа там вылилась бы в более длинный фильм, да и концепция потребовалась бы иная.

– Сколько русских слов вы узнали за время пребывания в России?

– Немного, потому что, когда снимаешь фильм, ты в каком-то смысле отгорожен от всех своими переводчиками. Вообще-то, уличные мальчишки шутки ради учили меня всяким грязным словам. Сейчас я уже их не помню, но ребята говорили, что это самые непристойные ругательства, и все приходили в ужас, когда я их произносил.

– Ваше знакомство с Москвой началось с этих ребят? Какая дорога вас к ним привела?

– Дорога? Как и показано в фильме, мальчишки диктуют письмо, в котором сообщают, что здесь были люди с немецкого телевидения, но нам они ничего не дали. Когда мы бродили по улицам недалеко от вокзала, один из них подошел к нам и сказал: «Вы похожи на киношников». Я ответил, что мы и есть киношники. Потом мы видели их каждый день. Это были очень милые ребята, они нам очень понравились.

Эти мальчишки в каком-то смысле были вашими режиссерами. Как это происходит?

Так бывало не только с мальчишками. Подобное всегда происходит при работе над таким фильмом. К примеру, сутенер. Он всё время говорил, моя жизнь выглядит, скорее, вот так, двигайтесь вот в этом направлении. Мальчишки тоже иногда возражали, говорили, так неверно, надо вот так. Я смотрел сцену с ботинками. Она меня заворожила. Она очень любопытна. Они крадут ботинки у старика, главарь снимает с себя ботинки, надевает украденные, а свои отдаёт малышу, у которого самые плохие ботинки. Здесь прекрасно видна их иерархия.

– Мне кажется, в вашей работе очень важно как раз не быть похожим на киношников, смешаться с толпой.

– Да, конечно, но русские это очень чутко улавливают, а эти ребята очень наблюдательны.

– Может быть, вам будет интересно, что именно на том самом месте, где вы снимали мальчишек, будет построен роскошный мультиплексный кинотеатр…

– Да, такова Москва. Там много строят. Я жил рядом с Парком культуры и стройка там шла всю ночь напролет и весь день.

– Как вы для себя решаете вопрос о грани между документальным и художественным кино?

– Я перешагиваю грань между документальным и художественным кино не затем, чтобы делать какие-то заявление по поводу кинематографии. Я считаю, что не следует снимать фильм с единственной целью эстетической провокационности. Эти методы я выбираю только потому, что мне нужно зафиксировать некоторую ситуацию или людей как можно достовернее, и я использую для этого те кинематографические средства, которые считаю нужными.

– В каком из эпизодов вы были ближе к документалисту, а в каком – ближе к режиссеру художественного фильма?

– Сцена в вытрезвителе в Москве полностью документальна. Иначе это снять невозможно, только документально. С другой стороны, сцены с проститутками в Нью-Йорке невозможно было бы снять документально, потому что ни один клиент не заговорит с ними, пока поблизости камера.

– А как вы объясните ваш выбор цитат? Для нас в России это очень важно.

– В московском метро меня больше всего потрясло то, что нигде в мире я не видел столько читающих людей. Мне всё время хотелось узнать, что же они читают. Иногда я спрашивал их, иногда мы просто подглядывали, что они читают. Например, женщина в шубе читает перевод американского любовного романа. Это документально, она и вправду читала такую книгу. Но этой частью в фильме я воспользовался для того, чтобы кое-что прокомментировать, высказать свою точку зрения. Я использовал классическую русскую литературу, которая много для меня значит и в которой высказываются сходные с моим фильмом мысли, как, например, последняя глава «Обломова» Гончарова, где он говорит о нищих и о том, как их изображать. Это ведь тема моего фильма. Это русский писатель, и не исключена возможность, что кто-то в метро читает Гончарова, хотя, наверное, и не каждый день. Нельзя сказать наверняка.

– Вы не боитесь, что в некоторых кадрах образы могут превратиться в аттракционы, стать слишком экзотическими?

– Я хотел снять простых людей роскошно, как в художественном кино. Мне представляется странным, что кинозвезд всегда снимают определенным образом, а в документальном фильме нужно трясти камерой перед лицом простого человека. У этих людей тоже есть право показать, что и их жизнь не лишена драматизма. Вот почему я выбирал такие образы.

– Вы заплатили кому-нибудь из тех, кто участвует в картине?

– Я заплатил всем. С теми средствами, которые у нас были, нам, в моем представлении, на всё хватило. Понимаете, если этим уличным мальчишкам я заплачу слишком много, их изобьет полиция, вы же сами знаете, какие дела в Москве. Они четко знают, чем мы занимаемся, а потом выясняют, сколько мы заплатили, и если мы заплатили слишком много, они хватают мальчишек, избивают их и отбирают деньги. Так что действовать надо очень осторожно.

На дне

«Смерть рабочего»

– Как вы снимали в заброшенной шахте?

– Вообще-то большого выбора нет. Если вы спускаетесь в подобную шахту высотой 40 сантиметров, вы в нее просто заползаете и пытаетесь что-нибудь сделать, но места очень мало. Даже на то, чтобы переставить один осветительный прибор уходит целый час. Так что я даже не знаю, как мы всё это сделали. Мы заползали туда, ложились, проводили там почти по десять часов в течение трех дней и пытались сделать там всё, что могли.

– Перед вами по-прежнему стоит задача, в каком-то смысле кощунственная, – сделать страшное, ужасающее – зрительски привлекательным…

– Так всегда бывает. Всегда думаешь как сделать так, чтобы было интересно? что главное в этих людях, в этом месте? что главное в этом произведении? Мне хотелось, чтобы зритель мог почувствовать то, что он видит на экране. Хотелось, чтобы во время просмотра вы чувствовали корзину у себя на спине, чтобы вы сами были в этой шахте и отбивали уголь. Не по-настоящему, конечно, но вы должны это почувствовать. Такую задачу я перед собой и ставил. Я сам знал, как делается то, о чем я снимал. Мы сами пробовали всё делать – отбивали уголь, носили корзины. У нас ничего не получалось, потому что чаще всего они были слишком тяжелыми и было слишком трудно, но уже то, что мы пробовали, дало нам возможность почувствовать, как это всё делается. Вообще, в кино мы улавливаем что-то особенное, когда находим людей или места, которые можно показать. Когда не нужно их заставлять садиться и рассказывать, но когда можно именно показать. Кино – это визуальное искусство, как живопись. Дело не в экстремальности ситуации, просто в такие моменты многое становится очевидным. Связь вещей, политическая подоплёка, возможность почувствовать потребности человека – всё это лучше всего проявляется, когда ситуация становится до некоторой степени экстремальной. Потом у меня очень тесная связь с поэтическим кино. Для меня, например, весь пейзаж на Украине или изображение смерти в Нигерии, даже жёлтая сера в Индонезии выглядят поэтическими и прекрасными. Я ищу не только что-то экстремальное, но и красоту. Я хочу сделать фильм о красоте людей.

– Многое ли изменилось в вашем понимании о том, что такое Восточная Европа, во время съемок?

– Да, конечно, этот фильм изменил меня. Украина, например, тоже меня изменила, потому что там я познакомился с очень неординарными людьми, которые пережили такие бурные исторические события за столь короткий промежуток времени и проявили мужество в своей повседневной жизни. Так что у них я тоже почерпнул силу. Это потрясающие люди. Мы провели там много времени, но основные моменты выстроились сами собой. Я просматривал старые хроники о Стаханове и решил отправиться в город Стаханов. И там я выяснил, что город так называется совсем недавно, что, в общем-то, странно. И все эти огромные скульптурные изваяния появились не в 30-е годы, а в 70-е и 80-е. И вот тогда всё более или менее встало на место. Мы побывали на обычных шахтах, увидели, какая там царит разруха. Увидели, как некогда уважаемые состоятельные рабочие опускаются всё ниже и ниже. А потом нам сказали про подпольные шахты. Я поинтересовался, как их найти. Мне сказали, всё просто, поинтересуйтесь, где достать уголь. Мы так и сделали. Вскоре у меня сложилось ощущение, что в каждой деревушке есть своя подпольная шахта. Их много, все они разные. Некоторые рассчитаны только на удовлетворение насущных потребностей, другие уже попали под контроль мафии и приносят большие доходы от добываемого угля. Есть официальные шахты, где люди годами работают без денег просто, чтобы шахту не закрыли. Когда я был на Украине, подумал, что мог бы снять целый фильм об Украине, потому что тема эта необъятная. Но в мою задачу это не входило. Но две вещи я знал точно. Я знал, что буду снимать шахты в Донбассе и парк в Дуйсбурге в Германии, где сталелитейный завод теперь напоминает причудливо освещенный Диснейленд. Внутри этих тем я искал новые формы репрезентации того, что же сейчас произошло с понятием тяжёлого ручного труда.

– Когда-то в нашем прошлом интервью вы сказали, что многие ваши герои по-своему счастливые люди…

– Я встретил множество счастливых людей. Особенно если посмотреть нигерийский фрагмент, можно увидеть очень уважаемых рабочих. Со стороны всё это очень напоминает ад, но эти люди счастливы, и это совершенно удивительно. Все спрашивают, как вы можете это переносить, а они говорят: это великолепно. Мы с ними прекрасно проводили время. Это очень странный уголок на земле. Или возьмите самое первое интервью на Украине, где семейная пара говорит, что да, действительно, сейчас всё погано, но жизнь у нас замечательная и в каком-то смысле это замечательное место и замечательная жизнь. Исключением можно считать пакистанцев, потому что они трудятся, как рабочие-иммигранты. На самом деле они фермеры и этой новой для себя работой – распиливанием старых судов – заниматься не хотят, они страдают от этой работы. Но на Украине профессиональные шахтёры мучаются не от работы, а от того, что это уже не тот почётный труд, которым они когда-то занимались. Они страдают, потому что прежде они были гордостью Советского Союза, а теперь они никто, они превратились в забытых людей.

– Сцена на бойне…

– Это совершенно обычное место, когда смотришь на него уже изнутри. Там мы понимаем, что едим себе подобных, едим животных. Единственная разница в том, что там это рынок. Кто-то хочет купить свежие фрукты, а эти люди хотят купить свежее мясо. Они хотят посмотреть на корову, прежде чем ее забьют. Не думаю, что это более жестокое место, чем любая бойня за закрытыми дверями. В Индонезии тоже убивают козлов, чтобы принести в жертву горам. Иногда реальность сама расставляет всё по своим местам в том, что вы делаете.

– А если бы на ваших глазах совершалось преступление, как повела бы себя ваша камера?

– Я бы не стал останавливать камеру. Бывает, что я не показываю того, что снял, но снимать я не перестану.

– Существуют ли для вас моральные ограничения в подходах к реальности?

– Только если они оказываются бессмысленными. Я ведь снимаю фильмы не для того, чтобы себя показать. Я хочу, чтобы они были осмысленными. Снимать кино – это значит показывать мир. Но в этом должен быть смысл. Я не думаю, что есть вещи настолько экстремальные, что я не смогу их показать. Хотя я не считаю свои работы экстремальными.

– Часто ли природа, что называется, подыгрывала Вам?..

– На Украине в самом первом кадре, в самом начале съемок снега совсем не было. Первый раз на всей Украине не было снега. А мне очень нужен был снег, потому что для меня Украина – это снег. И тут, в первый же день, как только мы начали снимать, повалил снег. И вся местность стала белой.

Локарно, 1999Венеция, 2006Печатается впервые

Жан-Люк Годар[1]1

См. вступление к книге.

[Закрыть]

Нежность

«Прощай, язык»

Если и искать близкое соответствие мандельштамовской «цитате как цикаде» – то это, конечно, поздний Годар. Вот и сейчас он цитирует Солженицына, Рильке, Чайковского, Бетховена, Барнета. Неважно – музыка это или кино, поэзия или потускневшая кинохроника, размытое видео – здесь всё уравнено. Его фильмы можно смотреть, но можно и читать. Читать, как смотреть. И смотреть, как читать. Вот и читаем, глядя. «Прощай, язык» – собрание кричащих цитат, – цитат, которые, мелькнув мазком, сколом, возгласом, оборванным аккордом, словно обжигают нас на миг благодатным огнем культуры, медленно но верно утопающей в загустевающей пене равнодушно-услужливых виртуальных дискурсов современных медиа. В этом бесконечном цитировании, в разноголосых музыкальных синкопах нет ни грана высокомерного снобизма – Годар как всегда ребячлив – Бетховен и Рильке уравнены с влажным носом дворняги, обнюхивающей Первый зал кинотеатра «Октябрь» при помощи трехмерного экрана. Ведь именно Рильке, как следует из одной из сотни годаровских цитат, утверждал, что люди смотрят на природу глазами животных. Хотелось бы. Да получается как-то не так. Вот намеренно размытый до непотребного качества VHS кадр очередных подлых войн, непрестанно оскверняющих мир то тут, то там. Именно качество этого горбушечного кадра и есть воплощение их непотребства. И тут же невскользь брошенная цитата о том, что эсэсовцы запретили еврейскому мальчику задавать вопрос «Почему?», когда его мать вели в газовую камеру Освенцима. Только цитата и оборванный на лету, словно расстрелянный теми же эсэсовцами уже глухой Бетховен. Всё это, подсказывает стереошёпотом Годар, – рядом. Никуда не ушло. Достаточно сейчас включить на секунду телевизор, чтобы понять, как он трагически прав. Включить и тут же выключить – по методу Годара опять же. Выключить в тот момент, когда на экране – дискуссия, нужно или не нужно сохранять музей Пермьлага. Серьезные люди серьезно обсуждают, нужна ли нам совесть или нет. Самый, в сущности, простой фильм Годара. Сентиментально-нежный. Сто пудов любви в кадрах пса, удивленно взирающего на подслеповато смазанную – как у Писарро – вытянувшуюся во весь экран, мерцающую бесчисленными отражениями, вереницу поездов метрополитена. И двести пудов в обыкновенных кадрах обыкновенных полевых цветов – даже не разберешь, каких – вот так снимает неумелый ребенок, которому родители дали поиграться с видео. И именно этот взгляд и есть воплощение гениальности природы. Может быть, даже в большей степени, чем глубокие вздохи симфоний Бетховена, не сумевшего предотвратить, но сумевшего предсказать появление Освенцима и Бабьего Яра.

Газета «Манеж», ММКФ, 2014

Филипп Грёнинг

У Филиппа Грёнинга прием всегда перерастает фабулу. «Как» довлеет над «что». А может, и образует в некоем сверхсюжете это трудноуловимое «что». Так, во всяком случае, – в фильме «Жена полицейского». Там клочковатость мини-сюжетов, которые носят обманчиво-буквалистские заголовки, словно есть способ расшифровать нерасшифруемое, обозначить указательными столбиками выход из лабиринта, а может быть, как-то минимализировать ужас неотменяемого преступления, к которому осторожно, наощупь, словно в постоянном страхе бредет вместе со зрителями режиссер. В другом, чуть менее радикальном по форме, но похожем на «Жену полицейского» в мнимой отстраненности эмоций, фильме «Моего брата зовут Роберт и он идиот» история тоже не торопится быть рассказанной. Магма жизни в ее точечном пристальном наблюдении словно мудрее любых прямых отсылок к нарративу, он более чем вторичен, он наивен, потому что в пересказе смахивает на пошлую в своей убийственности криминальную хронику. Грёнинг словно самоустраняется от сюжета, можно сказать, прячется от него. Камерное вырастает до мини-эпоса. А у эпоса нет границ – он начался до повествования и закончится неизвестно когда. И закончится ли вообще. Протекание жизни и ее «вытекание», обезвоживание, обескровливание, обессиливание – вот вечный «сверхсюжет» Грёнинга. Незаметное – вроде бы без всяких на то видимых причин – перетекание гармонии в ее противоположность. Грёнинг – с его вечно чуть разворошенной, неприбранной триммерами молодой бородкой, чуть воспаленным, всегда вопрошающим взглядом – собеседник щедрый, не в пример многим своим коллегам. Он обильно досказывает, дорисовывает, достраивает в твоем присутствии свои фильмы, которые – с их-то хронометражом под три часа – вроде бы должны быть самодостаточными. Он истинный режиссер-демократ, презирающий положение ВИПа, которого он давно достиг, комментирует фильмы, засиживается на Q and A, идет к студентам, к зрителям, очень часто недоумевающим, даже рассерженным. Узнает тебя через три года шастанья по фестивалям. Включается в разговор. Включается в тебя. Чтобы ты сам своими вопросами отвечал на вопросы, которые он задает сам себе. И на которые не может ответить. И на которые, порой, увы, нет ответа.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!