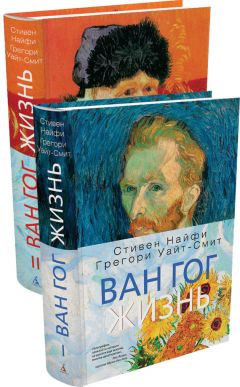

Читать книгу "Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2"

Автор книги: Стивен Найфи

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

В марте 1850 г. сокрушительный удар нанесла сестре Корнелия, которая была моложе Анны на десять лет. Она объявила о своей помолвке с преуспевающим гаагским торговцем гравюрами по фамилии Ван Гог. Он жил в комнатах над своей галереей на Спёйстрат, неподалеку от мастерской Карбентуса. Однако, по счастливому совпадению, у ее жениха был брат Теодорус, священник двадцати восьми лет, которому никак не удавалось найти себе жену. Три месяца спустя Теодорусу и Анне устроили встречу. Теодорус (в семье его звали Дорус) оказался худым и симпатичным, с правильными, хорошо очерченными чертами лица и с уже заметной проседью в светлых, песочного цвета, волосах. В отличие от своего вальяжного брата он производил впечатление человека тихого и неуверенного в себе. Жил Теодорус вдали от королевского великолепия Гааги, в Грот-Зюндерте – небольшой деревушке близ границы с Бельгией. Но все это не имело никакого значения – жених происходил из приличной семьи, а надеяться на то, что за этим предложением последуют другие, в положении Анны было бы верхом глупости. Анна и Теодорус с одинаковым нетерпением ждали вступления в брак, поэтому почти сразу после знакомства последовало объявление об их помолвке.

21 мая 1851 г. Теодорус Ван Гог и Анна Карбентус сочетались браком в церкви Клостеркерк. После церемонии новобрачные отбыли в Грот-Зюндерт, на католический юг. Впоследствии Анна вспоминала свои чувства накануне свадьбы: «Невеста несколько беспокоилась, каким будет ее будущий дом».

Глава 2Форпост на пустоши

Вновь прибывшему – тем более прибывшему из аристократической Гааги – местечко вроде Грот-Зюндерта могло показаться пустыней. Вопреки названию (по-голландски – Большой Зюндерт, чтобы отличить его от близлежащего Малого Зюндерта), городок представлял собой всего-навсего кучку домов, затерявшихся среди бескрайних заболоченных равнин и пустошей.

Деревья были редкостью в этих местах, по зарослям дикой травы и низкорослого кустарника гулял ветер, земли не касался плуг пахаря: лишь изредка пройдет пастух со стадом овец, да встретятся крестьяне, заготавливающие торф или собирающие сухой вереск. Ничто не нарушало тишины, раз и навсегда повисшей над пустым горизонтом. Современники называли эту часть страны «нетронутой территорией».

С внешним миром Грот-Зюндерт связывала лишь построенная при Наполеоне «императорская дорога» – Наполеонсвег. Обсаженная выстроившимися, как на параде, стройными рядами дубов и буков, эта дорога, пронзая насквозь маленькое пыльное поселение, шла на юг и обеспечивала всю сухопутную торговлю с Бельгией. Количество постоялых дворов, кабаков, конюшен и лавок, построенных вдоль этой жизненно важной для страны магистрали, едва ли не превышало число домов в скромном Зюндерте, который насчитывал в то время всего 1200 жителей и 126 домов. Благодаря Наполеонсвег Зюндерт имел честь принимать, пусть и проездом, немало исторических личностей – русского царя Александра, герцога Веллингтонского, новых правителей Нидерландов и даже самого Наполеона: их кортежи останавливались здесь, чтобы сменить лошадей.

Торговая круговерть превратила маленький Зюндерт в чрезвычайно грязное и безалаберное место, особенно неприятное и неспокойное в дни праздников. Многочисленные гостиницы и питейные заведения на рыночной площади были забиты шумными компаниями молодых людей, которые пили, пели, плясали и нередко буянили. На подобных веселых ярмарках сплошь и рядом случались дебоши в духе жанровых сценок кисти Питера Брейгеля, к слову сказать, уроженца этих мест. Пьянство, грубость, невзирая на лица и звания, полная распущенность и неприкрытый разврат иллюстрировали худшие черты характера голландского крестьянина, которые сурово порицались в крупных городах, вроде Амстердама и Гааги.

В 1851 г., почти сорок лет спустя после битвы при Ватерлоо, когда пастор Ван Гог с женой приехали сюда (как раз во время очередного праздника) и поселились в своем новом доме, Наполеонсвег по-прежнему оставалась единственной мощеной дорогой, а небольшие домашние пивоварни и кожевенные мастерские – единственной промышленностью Грот-Зюндерта. Урожаев, которые собирали местные фермеры, им по-прежнему едва хватало, чтобы прокормить собственные семьи, выращивали здесь по старинке в основном картофель, а пахали на волах. Самой прибыльной в Зюндерте «сельскохозяйственной культурой», как и раньше, был мелкий белый песок: его добывали на бесплодных окрестных полях и использовали по всей Голландии для полировки мебели и полов. Большинство крестьян все еще ютились в убогих домах под одной крышей со скотом и круглый год носили одну и ту же одежду. Лишь немногие жители Зюндерта могли позволить себе платить избирательный налог; четверть детей школьного возраста были по бедности освобождены от платы за учебу. Коммерсанты из богатых северных городов, вроде Гааги, приезжали в Зюндерт только для того, чтобы воспользоваться вторым, после песка, «природным ресурсом», которого здесь было в избытке, – дешевой рабочей силой.

Для Анны Ван Гог, примерной носительницы городской голландской традиции, Грот-Зюндерт был не просто жалким захолустьем, где живет одна деревенщина: он, в сущности, не был Голландией. Веками Зюндерт и другие близлежащие небольшие города стремились под власть южных соседей и осознавали себя как единое целое с ними. Брабанту – средневековому герцогству, процветавшему в XIII–XIV вв., но затем утратившему свое влияние и растворившемуся в соседних государствах, – некогда принадлежали как бо́льшая часть северных земель Бельгии, так и южная часть Голландии. К 1581 г., когда Голландия провозгласила независимость от испанского владычества, экономика, политика и – главное – религия Брабанта оказались в явной оппозиции к северному соседу. Как следствие, Брабант, где подавляющее большинство жителей составляли католики и монархисты, в важнейших кровопролитных событиях XVII и XVIII вв. традиционно занимал сторону противников Нидерландов.

После поражения Наполеона при Ватерлоо в 1815 г. и слияния Бельгии со старыми голландскими провинциями в Объединенное Королевство Нидерландов противоречия никуда не исчезли. Брабантцы противились политической и экономической гегемонии севера, его культуре, его языку; северяне же презирали брабантцев, считая их тупым, суеверным и вероломным народом. В 1830 г., когда бельгийцы вышли из состава Объединенных Нидерландов и объявили Бельгию независимым государством, взаимная неприязнь вырвалась наружу. Нидерландские и бельгийские брабантцы заключили союз, и на протяжении почти десяти лет многим в Голландии казалось, что вся южная треть страны может в любой момент взбунтоваться: ходили слухи о подготовке внезапной атаки на Бреду – город-крепость, оборонявший протестантский север от католического юга. Стремясь воспрепятствовать контактам союзников-католиков, голландские власти поставили разделявшую страны прозрачную границу под особый контроль.

Договор 1839 г., поделивший Брабант ровно посредине, имел печальные последствия для жителей пограничных поселений вроде Зюндерта. Хозяйства и семьи оказались разделены, дороги перекрыты, паства отрезана от своих церквей. Власти Нидерландов в Гааге рассматривали Зюндерт и другие города и села вдоль новой границы как оккупированную вражескую территорию. Единственный пропускной пункт на границе зюндертского муниципалитета обслуживал все окрестное бездорожье. Фермерам приходилось ехать за многие километры, чтобы доставить домой торф – единственное доступное топливо. Любые ввозимые и вывозимые товары облагались неподъемной пошлиной. Отряды военной полиции патрулировали новую границу и дороги, пресекая нелегальную миграцию. В ответ брабантцы нагло промышляли контрабандой, обратив на пользу себе неокультуренный дикий ландшафт и отчаянную бедность населения.

Бельгийское восстание и последовавшая голландская «оккупация» лишь усугубили резкое противостояние католиков и протестантов. На протяжении двух веков армии пересекали песчаные пустоши Зюндерта то на юг, то на север, насаждая одну конфессию и изгоняя другую. Когда с юга надвигались силы католиков или с севера – протестантов, люди снимались с насиженных мест и бежали целыми деревнями. Разоренные захватчиками церкви отходили конфессии победителей. Затем политический ветер менял направление, бразды правления захватывали новые власти, церкви возвращались прежним владельцам, споры улаживались, а «еретикам» затыкали рот посредством репрессивных мер.

Воспоминания о последних, двадцатилетней давности, конфликтах, когда католики побили стекла в маленькой реформатской церкви, были еще свежи, и протестанты не спешили возвращаться в эти места. Когда пастор Ван Гог привез сюда молодую жену, соотношение протестантов и католиков составляло один к тридцати, протестантская община насчитывала только 56 человек – всего несколько семей, сплотившихся вокруг форпоста истинной веры в папистском анклаве.

Главная площадь Грот-Зюндерта. В центре – пасторский дом, в котором родился Винсент

Протестантов не оставляли мрачные предчувствия относительно намерений католиков, и они всячески старались избегать конфликтов с католическими властями. Католики же бойкотировали принадлежавшие протестантам торговые дома и предприятия и не таясь называли протестантизм «верой оккупантов».

Дом пастора Зюндертского прихода, где предстояло поселиться Анне, находился на переднем рубеже этого опасного противостояния, окна выходили на Маркт[3]3

Рынок (нидерл. Markt).

[Закрыть] – главную площадь Грот-Зюндерта.

Поистине, все, что происходило в Зюндерте, происходило именно здесь: прислуга толпилась и сплетничала у колодца; окруженные буйной толпой сборщики налогов непреклонно исполняли свои обязанности; сюда прибывали дилижансы и почтовые кареты, в большой конюшне неподалеку меняли лошадей. По воскресеньям со ступеней ратуши, прямо напротив пасторского дома, глашатай зычным голосом зачитывал новости. Чтобы уберечься от клубов пыли из-под колес бесчисленных повозок и фургонов, проезжавших через площадь, обитатели расположенных здесь зданий были вынуждены держать окна закрытыми. Когда шел дождь, немощеные участки превращались в непроходимое болото.

Скромный, неприметный пасторский дом был построен еще в начале 1600-х гг. За два с половиной столетия в нем успело пожить несколько поколений священнослужителей. Дом не раз расширяли, но почти не благоустраивали. Зажатый с обеих сторон большими соседними зданиями, он выходил на площадь только узким кирпичным фасадом. Длинный темный коридор вел от входа в приемную – ее использовали для нужд общины, за ней располагалась спальня с двумя кроватями и дальше вторая гостиная – скудно освещенная одним окном комната, где и проходила жизнь семьи. Коридор упирался в дверь маленькой кухни, из которой можно было попасть в ванную комнату и в чулан. Все перемещения по дому сводились к путешествиям вдоль длинной анфилады плохо освещенных помещений. Отхожее место располагалось за дверью в углу чулана. В отличие от большинства жителей Зюндерта, чтобы попасть в туалет, Анне не нужно было выходить из дому.

Анна изо всех сил старалась представить новые обстоятельства жизни в благоприятном свете и в письмах к родственникам в Гаагу описывала свое жилище как загородный дом, где можно наслаждаться пасторальной простотой сельской жизни. Но попытки приукрасить действительность – одно, а горькая правда – другое: после затянувшегося девичества в чинной и элегантной Гааге Анне пришлось жить в условиях осажденного религиозного форпоста посреди дикой незнакомой местности. Местные жители в большинстве своем были не особенно ей рады, а сама она большинству из них не особенно доверяла и, кроме того, с трудом понимала их диалект. Одним словом, ей было там одиноко. Гулять по улицам без сопровождения Анна не могла, поэтому все лето, сменяя друг друга, в пасторском доме гостили родственники, а в конце лета она сама на некоторое время вернулась в Гаагу.

Постепенно очертания прежней жизни стирались, но одно оставалось для Анны незыблемым и в конце концов вышло на первый план – респектабельность. Она и прежде неизменно руководствовалась нормами приличия, но теперь, в условиях изоляции, враждебности и, как следствие, железной дисциплины, все это обрело новую значимость. А правила предписывали женам священников, да и всем женам вообще, производить на свет детей – много детей. Десять, а то и больше: такие семьи не были редкостью. В этом виделся залог выживания протестантского форпоста в следующем поколении, к этому взывали стратегические соображения и религиозный долг. В своем не юном уже возрасте Анна Ван Гог принялась за дело. В Гааге она с гордостью объявила о «скором пополнении в семье, надежду на которое дал нам Господь».

30 марта 1852 г. Анна родила сына. Мальчик родился мертвым – «levenloos», – пометил чиновник на полях регистрационной книги рядом с номером 29 без имени. Едва ли удалось бы найти семью в Зюндерте, да и во всей Голландии, которой не коснулся бы этот таинственный Божий промысел. Такое случалось и у богачей, и у бедняков. Семья Карбентус в этом отношении ничем не выделялась – ее хроника пестрит записями о младенческих смертях и безымянных мертворожденных.

В прежние времена похорон младенцам чаще всего не устраивали и о мертворожденном, случалось, даже не упоминали. Однако новая буржуазия не упускала шанса самоутвердиться. В этой среде завелась мода на публичную печаль. Автор книги «Отцы и дети в XIX в.» уверял: «В наши дни смерть несчастного создания одного года от роду причиняет его родителям боль, которую выражает даже их одежда… Сколько матерей, увидев сына мертвым, никогда больше не снимают траура». И впрямь, что еще так трогает сердца, как траур по невинному младенцу? Самой жестокой и глубокой из скорбей назвал его один голландский автор. Сборники поэзии, посвященной исключительно этому предмету, расходились огромными тиражами (по мнению того же автора, «элегии на смерть безвременно почивших детей» стали «одним из главных достижений национальной литературы»). Романы вроде «Лавки древностей» Диккенса, со сценой смерти малютки Нелл, заворожили современников. Когда настало время хоронить сына, Анна пожелала устроить церемонию по всем новомодным правилам. На маленьком протестантском кладбище Зюндерта выкопали могилу (для мертворожденного такое здесь делали впервые) и поставили на ней камень – достаточно большой, чтобы выбить самое популярное среди составителей поэтических сборников того времени библейское изречение: «Пустите детей приходить ко Мне…» Еще на камне были указаны год (без уточнения даты) – 1852-й и имя мертворожденного – Винсент Ван Гог.

Выбор имен для детей отнюдь не сводился к личным предпочтениям Анны. Как и всем в ее жизни, выбором руководили определенные предписания. Поэтому когда 30 марта 1853 г. Анна родила следующего сына, ему заведомо было суждено получить имена двух своих дедов – Винсента и Виллема.

Винсент Виллем Ван Гог появился на свет ровно через год после того, как его мертворожденный брат был похоронен под камнем с надписью «Винсент Ван Гог». Этот факт неизменно поражал воображение биографов, но вряд ли казался чем-то необычным пастору Ван Гогу и его жене. Анна и далее производила на свет своих многочисленных детей с регулярностью безупречно отлаженного механизма. В 1855 г., почти ровно два года спустя после появления на свет Винсента Виллема, родилась девочка Анна Корнелия. Еще через два года (в 1857-м) – сын Теодорус; через следующие два (в 1859-м) – вторая дочь, Элизабет; спустя еще два года (в 1862-м) – третья дочь, Виллемина, и, наконец, через пять лет (в 1867-м), в возрасте сорока семи, Анна в последний раз стала матерью. Сына назвали Корнелис Винсент. Анна настолько четко контролировала процесс, что шестеро из семерых ее детей родились в период с середины марта до середины мая, причем трое родились в первой половине мая, а двое появились на свет с разницей в один день (это не считая двух Винсентов с одинаковым днем рождения).

На протяжении последующих двадцати лет, которые Анна прожила в Зюндерте, всю свою энергию и маниакальное стремление к порядку и «приличиям» она направляла на воспитание шестерых детей. «Прежде всего нас формирует семья, – писала она, – а уж потом мир».

Сосредоточившись исключительно на домашней жизни, Анна не только выполняла долг жены и протестантки, но и блюла традиции своего класса. Наступала эпоха, которую историки позже назовут «эрой торжествующей семьи». Детей перестали считать просто будущими взрослыми. Детство именовалось теперь «безгрешной зарей жизни» и воспринималось как особое самоценное состояние, а отцовство и материнство – как священное призвание. «Нужно следить за тем, чтобы беды общества как можно меньше затронули [отрока]», – предостерегала одна из самых популярных книг о воспитании детей того времени, поскольку «вся последующая жизнь не заменит погубленной юности». Сотни таких «пособий» и еще больше художественных произведений, посвященных теме детства и воспитания детей, способствовали распространению среди буржуазии новых идей. Центральная тема всех этих книг была более чем близка Анне: внешний мир полон бурь и опасностей и единственное убежище в нем – семья.

Недоверчивое отношение к жизни за пределами домашнего мирка Анна сумела внушить всем своим детям. Скованная и неласковая от природы, она подменяла искреннее тепло родительских чувств их торжественной декларацией. Рассуждения о ценности семейных связей, воззвания к сыновнему и дочернему долгу, высокопарные изъявления любви к своим чадам вкупе с напоминаниями о великой родительской жертве пронизывали всю ткань повседневного существования. Анна считала благополучную домашнюю жизнь обязательным условием любого человеческого счастья (а их семья, как она утверждала, несказанно счастлива). Без этого будущее может быть только «одиноким и неясным». Ее тактика перекликалась с постулатом о сплоченности семьи (по определению одного историка, «семейном тоталитаризме»), который задавал тон всей литературе того времени: общим местом в ней были пылкие и слезливые заверения в преданности своей семье. «Мы не можем жить друг без друга, – писала Анна семнадцатилетнему Тео. – Мы слишком сильно любим друг друга, чтобы разлучиться или не захотеть открыть друг другу сердце».

Сестры и братья Винсента (слева направо и сверху вниз): Анна, Тео, Лис, Кор и Вил

В замкнутой, экзальтированной среде пасторского дома («странная, болезненная атмосфера» – так ощутил ее один из свидетелей) Анна даже слишком хорошо справилась со своей задачей. Дети росли, цепляясь за семью, как потерпевшие кораблекрушение хватаются за спасательный плот. «О, я не могу представить, что будет, если кому-то из нас придется уехать, – писала шестнадцатилетняя Элизабет (в семье ее звали Лис). – Я чувствую, что мы все созданы друг для друга, что мы – одно целое… Если бы кто-то вдруг исчез, мне бы показалось, будто наше единство исчезло». «Лежа в постели и любуясь прекрасными звездами, я ощущаю присутствие всех людей, которые мне дороги. Я вижу перед собой тебя, и нашего брата [Винсента], и всех остальных, которые словно бы говорят мне: „Будь храброй, Лис!“», – писала она же несколькими месяцами раньше. Эмоциональное или физическое обособление кого-то из членов семьи болезненно сказывалось на всех. Встречи с родными сопровождались слезами радости и заведомо обладали целебными свойствами: «Могу представить, как рад ты будешь видеть наших Па и Ма, – писала Лис захворавшему Тео. – Я знаю, тебе сразу станет лучше».

Когда дети Анны выросли и расставаний было уже не избежать, все они мучительно переживали разлуку. Члены семьи обменивались потоками писем, изо всех сил стараясь поддерживать родственные связи. Тоска по дому как проклятие преследовала их на протяжении всей взрослой жизни. Как свидетельствовал один из некровных родственников, к внешнему миру члены семьи Ван Гог относились с недоверием, предпочитая реальному миру вымышленный и безопасный мир литературных произведений. Величайшей радостью в жизни для них оставалась возможность оказаться в кругу родных, в милом отчем доме, а одним из наиболее выраженных страхов – остаться вне этого круга, за закрытыми дверями. «Семейное чувство и наша любовь друг к другу столь сильны, – писал Винсент много позже, – что сердце ликует, а глаза обращаются к Богу с мольбой: Не дай мне отбиться от них, только не слишком далеко – только не слишком надолго, о Господи».

Неудивительно, что одной из важнейших книг, рекомендованных для чтения детям Доруса и Анны, был роман Йоханна Давида Висса «Швейцарский Робинзон», повествующий о семье пастора, после кораблекрушения заброшенной на необитаемый тропический остров. Наедине с враждебным миром горстка людей выживает благодаря сплоченности и взаимной поддержке.

В ответ на суровые испытания новой жизни Анна Ван Гог столь же рьяно, как на себя, наложила и на свое семейство привычные ей самой с детства оковы традиционной нормы.

Ежедневно мать, отец и дети в сопровождении гувернантки совершали прогулку по Зюндерту и окрестностям. Анна твердо верила, что такие выходы не только укрепляют здоровье («освежают цвет лица»), но и ободряют дух. Ежедневный ритуал подчеркивал буржуазный статус семьи – представители рабочего класса, разумеется, не имели возможности посвятить целый час в разгаре трудового дня праздному фланированию по садам, полям и пыльным улицам городка. Ну и конечно, этот час, проведенный на лоне величественной Природы, скреплял ее священной печатью семейный союз. Впоследствии воспоминания об этих шествиях сопровождали любую прогулку, которую доводилось совершать кому-либо из детей Доруса и Анны. В 1873 г. Дорус в ответ на рассказ Тео о его променадах в окрестностях Брюсселя писал: «Я очень хорошо понимаю тебя, когда ты говоришь, что вид сена, пшеничных и картофельных полей доставляет тебе удовольствие и наполняет воспоминаниями о доме».

На участке земли позади пасторского дома Анна устроила сад. Традиция разведения семейных садов существовала в Голландии многие века, популярности их способствовали плодородная почва и отсутствие налога на урожай с приусадебных участков. В XIX в. цветочные сады превратились в символ праздности и изобилия. Богачи строили загородные дома, представители среднего класса вкладывали силы в крохотные палисадники, бедняки высаживали цветы в ящики и горшки. Не случайно книга Альфонса Карра «Прогулки по моему саду» (1845), воплощение слезливой сентиментальности Викторианской эпохи, до глубины души тронула влюбленных в свои сады голландцев и сразу же стала любимым чтением в семьях, подобных Карбентусам и Ван Гогам.

«Любовь цветов лишена эгоизма, – рассуждал Карр, – они счастливы любить и цвести». Вслед за автором Анна считала, что «работать в саду и наблюдать, как растут цветы», исключительно полезно для душевного и физического здоровья.

Сад, разбитый за служебными постройками пасторского дома, самой Анне должен был казаться довольно обширным. Длинный и узкий, как дом, сад был огорожен живой буковой изгородью и спускался по склону пологого холма, у подножия которого расстилались ржаные и пшеничные поля. Территория была разделена на участки: ближе всего к дому росли цветы; «пролетарские» овощи со временем были изгнаны на дальний участок у кладбища, там же косили сено, выращивали зерновые и выращивали саженцы деревьев на продажу. Следуя викторианским вкусам, Анна предпочитала нежные мелкоцветные растения – бархатцы, резеду, герань, золотарник, которые высаживала на клумбах в пестром изобилии. Она утверждала, что запах важнее цвета, но все же отдавала предпочтение красному и желтому. За клумбами тянулись ряды кустов ежевики и малины и росли фруктовые деревья – яблони, груши, сливы, персик, весной они оживляли пейзаж вкраплениями цвета.

После долгого зимнего заточения в темном доме все с нетерпением ждали весну, отмечая малейшие изменения в природе и празднуя прилет скворцов и появление первой маргаритки, словно узники, выпущенные на свободу. С наступлением весны жизнь семьи перемещалась в сад: Дорус штудировал книги и писал проповеди, Анна читала под навесом, дети играли в сене и строили замки из мелкого зюндертского песка. У каждого члена семьи были свои обязанности по уходу за садом. Дорус подрезал деревья и следил за вьющимися растениями (виноградом и плющом), Анна занималась цветами, а у детей были свои грядки, с которых они собирали урожай.

Вдохновленная причудливыми фантазиями Карра относительно растений и насекомых, Анна использовала сад для того, чтобы обучить детей «смыслам» природы. Не только смена времен года вторила циклу жизни, но цветение и увядание конкретных растений отмечало тот или иной этап этого цикла: фиалки символизировали бодрость весны и молодости; плющ – неизбежное наступление зимы и смерти в конце жизни. Надежда могла возникнуть из отчаяния, как «цвет опадает с дерева на землю и ему на смену спешит кипучая новая жизнь», – писал впоследствии Винсент. Деревья, и особенно их корни, символизировали обещание жизни после смерти. (Карр утверждал, будто некоторые деревья, кипарисы например, «на кладбищах вырастают более красивыми и крепкими, нежели в других местах».) В саду Анны солнце было «милостивым Господом», свет которого дает жизнь растениям, как Бог дает «покой нашим сердцам»; а звезды – обещанием солнца вернуться утром, чтобы «сотворить свет из тьмы».

Весь опыт символизма (и христианского, и извлеченного из литературы и искусства), который Винсент трансформирует в своей живописи, берет начало в материнском саду.

Ели в общей комнате, там же, где проходила повседневная жизнь семьи. Еда, как и всё в жизни Анны, была строго регламентирована. Умеренное и регулярное питание считалось основой физического и морального здоровья. Однако, имея в распоряжении двух кухарок на маленькой кухне, Анна могла в угоду своим буржуазным амбициям побаловать семью и более изысканной трапезой, особенно по воскресеньям. Если обычный ужин являл собой ежевечернее приношение «культу семьи», то воскресный обед превращался в торжественную мессу. Скромная расточительность этих обедов из четырех-пяти перемен запомнилась детям на долгие годы: незадолго до смерти Винсент, рассказывая Тео об обеде в доме доктора Гаше в Овере, сравнивает его с «незабвенными семейными обедами». Винсент всю жизнь демонстрировал одержимость едой, а его спорадические попытки уморить себя голодом отражали непростые отношения с семьей.

После ужина по сложившейся традиции отец семейства Дорус, который, по словам Лис, был «изрядно сведущ в таких делах», рассказывал детям случаи из жизни славных предков, немало послуживших родине. Эти истории о прошлых доблестях утешали Анну в ее изоляции, помогали стоически исполнять миссию проводника культуры своего класса в сельской глуши. Анна и Дорус Ван Гог питали свойственную многим их современникам тоску по прошлому Нидерландов, по «золотому» XVII веку, когда прибрежные города-государства, эти могущественные властелины морей, кормили империю и наставляли западную цивилизацию в науках и искусствах. Благодаря таким вечерним посиделкам не только интерес к истории, но и неясная тоска по утраченному Эдему возникла в сердцах детей.

Дети Анны и Доруса унаследовали родительскую ностальгию по былому. Но никто из младшего поколения семьи не ощущал горькую сладость тоски по ушедшему так остро, как старший Винсент, «околдованный мгновениями прошлого», по его собственному выражению. Повзрослев, он с жадностью поглощал исторические хроники и романы о делах давно минувших дней: Винсенту казалось, что тогда все было лучше, чище, чем в современной ему жизни. Заходила ли речь об архитектуре или литературе, он неизменно оплакивал утраченные добродетели «трудных, но благородных дней» и сетовал на убожество скучного и «бесчувственного» настоящего. Цивилизация для Винсента пребывала «в упадке», а общество неисправимо «порочно». «Я все более и более ощущаю своего рода пустоту, – писал он позднее, – которую не могу заполнить вещами дня сегодняшнего».

В рассуждениях и дискуссиях о живописи Винсент выступал ревностным защитником забытых мастеров, архаичных тем и канувших в Лету художественных направлений. Его суждения об искусстве и художниках своего времени всегда полны сетований, реакционных выпадов и меланхоличных восхвалений минувших эпох, невозвратного Эдема искусств. Подобно матери, Винсент остро ощущал мимолетность, эфемерность счастья – «неумолимую быстротечность современной жизни» – и доверял лишь памяти, способной зафиксировать и удержать былое. На протяжении жизни он то и дело мысленно возвращался к местам и событиям своего прошлого, с маниакальной настойчивостью вновь и вновь терзая себя воспоминаниями о пережитых неповторимых минутах. Приступы ностальгии могли парализовать Винсента на несколько недель, а иные воспоминания обретали в его сознании гипнотическую власть мифа. «Бывают в жизни моменты, когда все, включая и то, что внутри нас, исполнено покоя и чувства, – писал он впоследствии, – и вся наша жизнь кажется утоптанной тропой через пустошь; но так бывает не всегда».

Вечера в пасторском доме неизменно заканчивались чтением вслух. Это был ритуал, далекий от одинокого солипсического упражнения, он сближал членов семьи и возвышал их над безбрежным морем деревенской неграмотности католиков; Анна и Дорус читали друг другу, читали детям, старшие – младшим, а позже случалось, что и дети читали родителям. Совместное чтение не только развивало и развлекало, но и помогало отвлечься при недомогании и развеять беспокойство. После отъезда из родительского дома все дети Доруса и Анны сохранили любовь к чтению, которое навсегда осталось для них олицетворением утешительного голоса семьи. Братья и сестры продолжали обмениваться литературой и рекомендациями, как будто по-настоящему прочитанной могла считаться лишь та книга, которая, как в детстве, была прочитана всеми.

Несомненно «лучшей из книг» для обитателей пасторского дома всегда оставалась Библия, но это не мешало их книжным полкам прогибаться под тяжестью томов душеполезной классики: здесь были сочинения немецких романтиков (Шиллера, Гёте, Уланда, Гейне), Шекспира (в переводе на нидерландский) и даже несколько произведений французских авторов – Мольера и Дюма. При этом решительно исключались книги, считавшиеся необязательными или скандальными, вроде «Фауста» Гёте, романов Бальзака, Байрона, Жорж Санд и, позднее, Золя: их Анна отвергла как «плоды великих умов, но порочных душ». Самое значительное произведение голландской литературы того времени – роман «Макс Хавелар», написанный Эдуардом Деккером под псевдонимом Мультатули, также был отклонен: на его страницах автор подверг гневной критике голландское колониальное присутствие в Индонезии и ханжескую добродетель и самодовольство голландского среднего класса. Популярные книги для детей, в особенности американские рассказы о ковбоях и индейцах, считались «чересчур возбуждающими», а потому неподходящими для правильного воспитания.