Текст книги "Андрей Белый"

Автор книги: Валерий Демин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

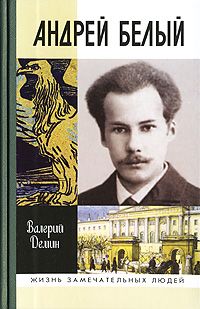

Мнение женского большинства, окружавшего тогда Андрея Белого, достаточно точно выразила свояченица В. Я. Брюсова Бронислава Погорелова, сотрудница брюсовского журнала «Весы» и символистского издательства «Скорпион». «В ту пору, – вспоминает наблюдательная дама, – был он красив редкой, прямо ангелоподобной красотой. Огромные глаза – „гладь озерная“, необычайно близко поставленные, сияли постоянным восторгом. Прекрасный цвет лица, темные ресницы и брови при пепельно-белокурых волосах, которые своей непокорной пышностью возвышались особенным золотистым ореолом над высоким красивым лбом. Б. Н. был необычайно учтив и хорошо воспитан. Впрочем, эта воспитанность не мешала ему быть безудержно разговорчивым. Говорить он мог без умолку целыми часами, и для него было неважно, в какой мере его слова интересны собеседнику».

На необыкновенные глаза писателя обращали внимание не только женщины. «Бирюзоглазым» называл его Борис Зайцев. Он же писал о «лазури бугаевских глаз» или о их «эмалевой бирюзе». «Зеленый взор волшебных глаз», – вторил ему Федор Степун (серьезного философа особенно трудно заподозрить в сентиментальности). «Очень любопытны его глаза, – отмечает давно забытый писатель Михаил Пантюхов, – они светло-серые, с несколько желтоватыми золотистыми лучами, слегка влажные». Сын Леонида Андреева – Вадим, в будущем тоже писатель, познакомившийся с А. Белым в эмигрантском Берлине, обратил внимание на другое: «<…> Он оставался внутри себя. Даже сияние глаз стало как бы всасываться, схваченное световыми воронками, уводящими в глубину». Что же тогда говорить о женщинах! Маргарита Морозова – первая Муза поэта – конечно же тоже обратила внимание на необыкновенно красивые глаза Белого. «Вдохновенно-безумное лицо пророка…синие лучисто-огневые глаза», – писала его вторая Муза – Нина Петровская. «Опрокинутые глаза», – скажет третья Муза – Любовь Менделеева-Блок.[17]17

Приведенные характеристики относятся к молодому А. Белому. Но и в зрелые годы он по-прежнему производил столь же неизгладимое впечатление. Е. К. Гальперина однажды встретила его – пятидесятилетнего – в самом центре Москвы, на Никольской улице: писатель не шел – летел по запруженной народом улице, и толпа инстинктивно раздвигалась перед ним. «<…> Глаза его, – рассказывает мемуаристка, – поражали своей одухотворенностью… полным отсутствием, так сказать, земных каких-то свечений. <…> Там ни зрачка, ничего не было – там шел свет из его глаз. <…> Свет совершенно поразительный – отрешенности от всего земного. <… > Когда он шел, то давали ему дорогу, не почему-либо, а потому что шел пророк. Ничего не сделаешь: хоть при советской власти, хоть во времена рыцарей… – если идет пророк, все равно все отстраняются».

[Закрыть]

М. К. Морозова доверила бумаге следующее свое впечатление: «Внешность Бориса Николаевича, а особенно его манера говорить и его движения были очень своеобразны. В его внешности, при первом взгляде на него, бросались в глаза его лоб, высокий и выпуклый, и глаза, большие, светло-серо-голубые, с черными, загнутыми кверху ресницами, большею частью широко открытые и смотрящие, не мигая, куда-то внутрь себя. Глаза очень выразительные и постоянно менявшиеся. Лоб его был обрамлен немного редеющими волосами. Овал лица и черты его были очень мягкие. Роста он был невысокого, очень худ. Ходил он очень странно, както крадучись, иногда озираясь, нерешительно, как будто на цыпочках и покачиваясь верхом корпуса наперед. На всем его существе был отпечаток большой нервности и какой-то особенной чувствительности, казалось, что он все время к чему-то прислушивается. Когда он говорил с волнением о чем-нибудь, то он вдруг вставал, выпрямлялся, закидывал голову, глаза его темнели, почти закрывались, веки как-то трепетали и голос его, вообще очень звучный, понижался и вся фигура делалась какой-то величавой, торжественной. А иногда, наоборот, глаза его все расширялись, не мигая, как будто он слышит не только внутри себя, но и где-то еще здесь, какие-то голоса, и он отводил голову в сторону, молча и не мигая оглядывался и шептал беззвучно, одними губами: „да, да“. Когда он слушал кого-нибудь, то он часто в знак согласия, широко открыв глаза, как-то удивленно открывал рот, беззвучно шепча „да, да“, и много раз кивал головой».

Какова же судьба мистериальной любви к его Первой Музе – М. К. Морозовой? Она продолжалась примерно в том же духе. При невозможности увидеться лично Белый по-прежнему одаривал ее возвышенными и нежными письмами, одновременно посылая точно такие же и Третьей Музе – Любови Дмитриевне. Вот лишь несколько фрагментов из писем того времени Белого к Морозовой, некоторые из них он по-прежнему посылал инкогнито, за подписью «Ваш рыцарь», не подозревая даже, что Маргарита Кирилловна давно уже разгадала мистификацию: «<…> Хочется тихо сидеть рядом с Вами, по-детски радоваться, и смеяться, и плакать. Глядеть в глаза „ни о чем“. Пусть душа моя душе Вашей улыбается. Знаю давно Вас, то, что являлись мне в тихих снах юности. <… > Захотелось безумно сказать Вам, – нет, крикнуть через пространство, что Вы свет для меня. Не знаю, чему радуюсь, чему улыбаюсь, глядя на Вас – но, смеюсь, улыбаюсь, радуюсь. Душа моя сияет. <…> Вы зоря – Ваша душа зоревая. Падают дни в чашу Вечности. И чаша, что душа, наполняется прошлым. День за днем, капля за каплей. Знаете, я далеко слышу; быть может, мне доступна музыка Вашей души. <… > Вы – светлый луч моей жизни. <…> Опять что-то в сердце поет, ясно и хорошо на душе; и это оттого, что Вас видел сегодня! Вы такая мне сказочная, Вы мне так нужны, как человек и сказка: Вы воистину для меня символ! <…>»

Если М. К. Морозова оставалась для Белого «небесным символом», то о Любови Дмитриевне он уже мечтал как о любовнице и настоящей жене, зная о трещине в ее отношениях с законным мужем. Наконец нетерпение и напористость Белого перешли все границы и он впервые написал вызывающее письмо Блоку. В пространном и достаточно сумбурном послании он допустил бестактное высказывание в адрес друга, о чем уже скоро искренне пожалел и за что еще немного погодя готов был столь же искренне извиниться. Вкратце суть возникшей коллизии такова. 2 октября 1905 года Блок отправил Белому очередное письмо, приложив к нему 20 новых, пока что не опубликованных стихотворений (среди них шедевр – «Девушка пела в церковном хоре», которым в дальнейшем всегда оканчивал публичное чтение собственных стихов), и как всегда поинтересовался мнением друга.

У Белого к тому времени обостренность негативного восприятия всего, что касалось Александра Блока, достигло своего апогея, и ему померещилось в полученной подборке стихов совсем не то, что из нее вытекало на самом деле. Он усмотрел в направленности тематики стихов ни больше ни меньше как измену прежнему идеалу в лице Прекрасной Дамы, заменой ее обыденным бытием и языческими мотивами. Самого Блока задел за живое прозрачный намек на его неискренность и покоробило эмоциональное высказывание Белого насчет того, что он, дескать, «обливался кровью», читая стих Блока. Поскольку же за «преданным идеалом» явственно обозначался образ совершенно конкретной живой женщины – Любови Дмитриевны, она тоже оскорбилась не меньше мужа, ответив Белому жестко и недвусмысленно (ее письмо датировано 27 октября 1905 года): «Борис Николаевич, я не хочу получать Ваших писем, до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше. Вы забыли, что я – с ним; погибнет он – погибну и я; а если спасусь, то – им, и только им. Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим. Пока Вы его не искупите, я не верну Вам моего расположения. Меня признаете, его вычеркиваете – в этом нет правды. И в правду Вашего отношения ко мне я не верю. Вы очень чужды мне теперь. Л. Блок».

Разумеется, Белый и не думал униматься. Он все больше и больше осознавал неоспоримые права на Любовь Дмитриевну, ибо простодушно полагал: раз ее муж отрекся от идеала Прекрасной Дамы, значит, и нет никого в мире, кроме него – Белого, кто бы мог этот идеал сохранить для Жизни, для Бессмертия, для Вечности, для Настоящего и Будущего. Однако тут, помимо субъективного настроения и любовной горячки, его неудержимо захватил вихрь других событий…

* * *

Революция в России входила в стадию своей кульминации. Москва бурлила сверху и до самых низов. Говоря словами самого Белого, «все кипело, как в кратере». В университетских аудиториях вместо обычных занятий шли непрерывные митинги. Среди постоянных и наиболее ярких ораторов – Андрей Белый. Вместе с радикальным меньшинством он голосует «за немедленное прекращение всех занятий с превращением университета в трибуну революции» (резолюция не прошла). Здесь его как раз и услышал в первый раз меньшевик Николай Валентинов (настоящая фамилия – Вольский), впоследствии ненадолго, но очень тесно сблизившийся с Белым и оставивший интересные и подробные мемуары об этом периоде московской жизни под названием «Два года с символистами». С первого взгляда поражала как сама фигура молодого оратора («с дергами рук, ног и шеи, то притоптывающего, то подымающего руки, точно подтягивался на трапеции»), так и то, что он говорил. А призывал он, ни больше ни меньше, готовиться к «взрыву такой силы, который должен ничего не оставить не только от самодержавной государственности, но и государства вообще» (!!!). Типичная бакунинская идея! (Надо заметить, что колоссальная по своей значимости и неповторимости фигура Михаила Бакунина в то время была чрезвычайно популярна среди молодежи, ими увлекались, в частности, Андрей Белый и Александр Блок.)

Тогда же Валентинов впервые услышал любимое словечко Белого – «волить» (от слова «воля»). Хотя эта лексема имеется в соответствующем «гнезде» «Толкового словаря» Владимира Даля, она особенно широко не прижилась в русском языке (и, как говорится, до сих пор режет слух). А вот Андрей Белый использовал ее при каждом удобном случае, и в речи с призывом о разрушении государства постоянно повторял, что теперь нужно «волить взрыва». В то время на улицах, примыкавших к университету, происходили непрерывные столкновения (пока что в основном словесные) с черносотенцами, видевшими в ненавистных им студентах один из главных источников еще более ненавистной революции. (Комплекс старых университетских зданий на Моховой улице, как известно, непосредственно примыкает к Охотному Ряду, считавшемуся оплотом консервативно и монархически настроенных националистов; отсюда и ярлык «охотнорядец».)

3 октября забастовали железнодорожники, вскоре их поддержала вся трудовая Москва, включая либеральную буржуазию и передовую интеллигенцию. Забастовали газеты, в городе отключили электричество, и московские улицы погрузились во мрак. Обывателей охватила паника: что же станется, когда перекроют водопровод (к счастью, до этого не дошло). За несколько дней забастовка охватила всю страну и превратилась во Всероссийскую политическую стачку, длившуюся до 22 октября. 15 октября толпа вооруженных чем попало «охотнорядцев» напала на студентов и рабочих, митинговавших у здания городской думы рядом с Историческим музеем, и устроила кровавое их избиение. В центр города ввели войска. В ответ полторы тысячи студентов забаррикадировались в университетских зданиях на Моховой, создали боевую дружину и разбились на отряды по десять человек, организовав круглосуточное охранение. Вынужденные пойти на компромисс власти решили временно отвести регулярные части, а черносотенцам велели разойтись.

17 октября царь издал Манифест о предоставлении политических свобод, что вызвало волну ура-патриотических манифестаций, но революционного накала не сняло. 18 октября черносотенцем Михалиным у всех на виду ударом железного ломика по голове был убит большевик Николай Бауман, руководитель московских социал-демократов. Его похороны 20 октября превратились в массовую демонстрацию протеста против разгула реакции, в которой независимо от политической ориентации участвовало не менее тридцати тысяч человек. Впереди невиданной колонны в полном составе шел консерваторский симфонический оркестр. Андрей Белый ждал процессию на Лубянской площади. Впечатления того памятного дня, как живые, сохранились в нем и спустя четверть века:

«<…> С Лубянки, как с горизонта, выпенивалась река знамен: сплошною кровью; невероятное зрелище (я встал на тумбу): сдержанно, шаг за шагом, под рощей знамен, шли ряды взявшихся под руки мужчин и женщин с бледными, оцепеневшими в решимости, вперед вперенными лицами; перегородившись плакатами, в ударах оркестров шли нога в ногу: за рядом ряд: за десятком десяток людей, – как один человек; ряд, отчетливо отделенный от ряда, – одна неломаемая полоса, кровавящаяся лентами, перевязями, жетонами; и – даже: котелком, обтянутым кумачом; десять ног – как одна; ряд – в рядах отряда; отряд – в отрядах колонны: одной, другой – без конца; и стало казаться: не было начала процессии, начавшейся до создания мира, отрезанной от тротуаров двумя цепями; по бокам – красные колонновожатые с теми ж бледными, вперед вперенными лицами: „Вставай, подымайся!“

Банты, перевязи, плакаты, ленты венков; и – знамена, знамена, знамена; какой режиссер инсценировал из-под выстрелов это зрелище? Вышел впервые на улицы Москвы рабочий класс. Смотрели во все глаза: „Вот он какой!“ Протекание полосато-пятнистой и красно-черной реки, не имеющей ни конца, ни начала, – как лежание чудовищно огромного кабеля с надписью: „Не подходите: смертельно!“ Кабель, заряжая, сотрясал воздух – до ощущения электричества на кончиках волос; било молотами по сознанию: „Это то, от удара чего разлетится вдребезги старый мир“.

И уже проплыл покрытый алым бархатом гроб под склонением алого бархата знамени, окаймленного золотом; за гробом, отдельно от прочих, шла статная группа – солдат, офицеров с красными бантами; и – гроба нет; опять слитые телами десятки: одна нога – десять ног; из-под знамен и плакатов построенные в колонны – отряды рабочих: еще и еще; от Лубянской площади – та же река знамен! Втянутый неестественной силой, внырнул я под цепь, перестав быть и став „всеми“, влекшими мимо улиц; как сквозь сон: около консерватории ухнуло мощно: „Вы жертвою пали!“ Консерваторский оркестр стал вливаться в процессию».

После похорон Баумана вновь произошли столкновения черносотенцев со студентами на Манежной площади и Моховой улице. Вынужденная защитить товарищей студенческая боевая дружина открыла огонь поверх голов нападавших на них «охотнорядцев», несколько пуль попало в оконные стекла Манежа, где в это время размещалась казачья сотня. Казаки, не разобравшись в ситуации, повыскакивали из закрытого помещения и открыли огонь на поражение; в результате шесть студентов оказались убитыми, около шестидесяти – ранены…

* * *

Размолвка с Блоками по-прежнему не давала Белому покоя. Отношения внутри сложившегося треугольника замерзли на нулевой точке и, по существу, зашли в тупик. Находясь в гуще революционных событий, Белый все больше и больше осознавал, сколь малосущественными с точки зрения Вечности представляются разногласия между двумя творческими натурами. Но и любовь к жене Блока не оставляла его, напротив, крепла с каждым днем. Необходимо было хоть как-то разрядить обстановку, и он решил опять ехать в Петербург…

Встреча с четой Блоков произошла на нейтральной ресторанной территории. Каждый по-своему чувствовал себя виноватым, однако долгих и мучительных для всех объяснений не последовало. Поначалу конфузились друг перед другом, как дети. Но Блок разрядил обстановку и предложил считать самый факт встречи окончательным объяснением. Любовь Дмитриевна добавила: «Довольно играть в разбойников!» Пережитое в Шахматове и после него всем троим тотчас же показалось химерой, и они с облегченной душой перешли к обычному – как ни в чем не бывало – непринужденному разговору. Между тем снята была только эмоциональная напряженность. И у Белого, и у Блоков в те дни на слуху и на языке постоянно вертелись слова известного романса Михаила Глинки «Сомнение», в котором почти что с фотографической точностью описывались создавшаяся ситуация и умонастроение каждого: «Уймитесь, волнения страсти! / Засни, безнадежное сердце! <…>» (слова Нестора Кукольника). К сожалению, для Белого почти что пророческими казались последующие строки романса: «Как сон, неотступный и грозный, / Мне снится соперник счастливый, / И тайно и злобно / Кипящая ревность пылает, / И тайно и злобно / Оружия ищет рука…»

Тем не менее развязка романса обнадеживала: с момента достопамятной встречи в петербургском ресторане она воодушевленно зазвучала в сознании не только одного Белого, но и предмета его неизбывной страсти – Любови Дмитриевны: «Минует печальное время —/Мы снова обнимем друг друга, / И страстно и жарко / Забьется воскресшее сердце, / И страстно и жарко / С устами сольются уста». С этого самого момента чувства Любови Дмитриевны вновь раздвоились. Она ощутила неотвратимое влечение к Андрею Белому, но супружеский долг постоянно предостерегал ее от дальнейших необдуманных шагов. Нет, ей не приходилось выбирать между двумя выдающимися поэтами, один из которых после смерти вообще станет считаться великим (хотя, по правде говоря, внимание обоих тоже льстило). Ей приходилось раздваиваться между всепоглощающей страстностью одного и абстрактной привязанностью другого, к тому же компенсируемой плотской любовью на стороне (о чем она прекрасно знала). Такая странная и непредсказуемая ситуация, с нервными срывами то одного, то другого, то третьего, продолжалась около года.

В Петербурге Белый на сей раз задержался почти на три недели. На второй день по приезде он на Литейном проспекте неожиданно столкнулся лицом к лицу с проживавшим поблизости Мережковским, и тот, не принимая никаких возражений, повел младшего сподвижника-символиста к себе: «Зина, посмотри! Я его на улице нашел!» Так что на ближайшие дни Белому нашлось кому изливать свою душу: Зинаида Гиппиус, а также ее окружение теперь надолго сделались исповедниками и консультантами в интимных делах, где вмешательство посторонних, как правило, больше мешает, чем помогает. Иногда Белый возвращался домой очень поздно: вместе с Блоками слушал очередную оперу из тетралогии «Кольцо Нибелунга» Вагнера, от которого Любовь Дмитриевна была без ума. Александр и Борис ее восторг разделяли.

Душа его ликовала, каждый день он летал от Мережковских к Блокам, точно на крыльях. Однажды закружился в вихревом танце с Татой (сестрой Зинаиды, художницей) так, что сломал антикварный столик. Послушаем рассказ самого Белого: «Атмосфера расчистилась; в долгих общеньях с А. А. и с Л. Д. было что-то от атмосферы, от нас независимой, необъяснимой реальными фактами биографии; вдруг становилось всем радостно и светло, – так светло, что хотелось, сорвавшися (так!) с места, запеть, завертеться, захлопать в ладоши; а то начинало темнеть – без причины; темнело, темнело, – темнели и мы под тяжелыми, душными тучами; тучами неожиданно обложило нас в Шахматове в 905 году; наоборот: туч почти не видали мы в ноябре – декабре в Петербурге. Я помню, что раз, возвратившись от Блоков, у Мережковских от беспричинной меня охватившей вдруг радости я устроил сплошной кавардак, взявши за руки Т. Н. Гиппиус и вертясь с ней по комнатам; бросив ее, завертелся один я, как „derviche tournant“ („вращающийся дервиш“. – фр.), в кабинете Д. С. Мережковского; тут с разлету я опрокинул блистающий, прибранный столик, сломав ему ножку. <…> Впоследствии, углубляясь в особенность мира поэта, я понял, что кроме явных естественных объяснений изменности (так!) настроений меж нами, необъяснимое чтото осталось: в А. А. было что-то, что – действовало; настроением он меня заражал… <…>»

Теплые воспоминания оставил Белый и о приютившем хозяине салона – Д. С. Мережковском: «О, как знакома мне такая картина. Большая комната, оклеенная красными обоями. Пунцовые угли камина тлеют тихо: будто золотой леопард, испещренный серыми пятнами, тихо потрескивают в камине. На диване З. Н. Мережковская, в белом, с краснозолотыми волосами, вся в отсветах огня, затянувшись надушенной папироской, ведет долгую, всю озаренную внутренним светом беседу с каким-нибудь новообращенным мистиком. С неженской ловкостью фехтует она диалектикой, точно остро отточенной рапирой, и собеседник, будь он тонко образованный философ или богослов, невольно отступает перед сверкающим лезвием ее анализа. А она то свертывается клубочком на диване, то ярким порывом выпрямится, выманив доказательство в свою пользу, и папироска ее опишет по воздуху огненный круг. Собеседник побежден. Сидит у камина, опустив голову, и щипцами размешивает ярые уголья, кипящие золотым роем искр, точно искрами шипучего шампанского. И уже хмель беседы, вино новое религиозных исканий ядом сладким, благодатным неотразимо входит в его душу.

Тут в уютной квартире на Литейной сколько раз приходилось мне присутствовать при самых значительных, утонченных прениях, наложивших отпечаток на всю мою жизнь. Тут создавались новые мысли, расцветали никогда не расцветавшие цветы. <…> Тут, у себя, когда по вечерам приходили друзья, близкие, поклонники, Мережковский развертывался во всю свою величину: казался большим и близким, родным, но далеким, пронизанным лучами одного ему ведомого восторга: казался прекрасным, был своим собственным художественным произведением. Говорил слова глубочайшей искренности, а если спорил, спорил без тех приемов литературной вежливости, которая опошляет и обесценивает все коренные вопросы, в которых прежде всего трепет тайны, а не трепет вежливости, не трепет условности. <… > Да, глубокая мудрость, соединенная с проникновением в тайны природы, и доныне в Мережковском. И доныне художник он, поэт тишины, из которой рождаются громы его речений. Бывало, говорит, метель снежным в окне крылом забьет, – и он присмиреет, замолчит; быстрыми шагами пройдет в переднюю. „А где же Дмитрий Сергеевич?“ Нет его: он ушел в метель».

Белому давно уже нужно было в Москву (хотя из-за революционных событий занятия в университете давно отменили), но поезда не ходили: железнодорожники вновь забастовали, а в Первопрестольной начались баррикадные бои – те самые, что войдут в историю как Декабрьское вооруженное восстание. Наконец при первой же возможности он засобирался домой. Отдал пистолет отчиму Блока – полковнику Францу Феликсовичу Кублицкому-Пиоттуху, ибо знал: в Москве захваченного с оружием в руках могут расстрелять на месте. На вокзале его провожали Блоки. Настроение у всех троих было приподнятое. На прощание Блок сказал: «Переезжай-ка совсем к нам сюда». Люба добавила: «Скорее приезжайте: нам будет всем весело!» (Знала бы она, какое «веселье» их ждет впереди.) А через несколько дней не вытерпела и написала Белому в Москву – в ответ на его столь же нетерпеливое письмо: «Все, что Вы пишете, мне близко, близко. И я на все радуюсь и улыбаюсь. Очень хочу, чтобы Вы опять были в Петербурге, опять приходили бы к нам; тогда Вы видели бы мое к Вам отношение, даже если бы я и не говорила ничего. Ведь Вы будете так устраивать свои дела, чтобы приехать в конце января? Вы знаете, как мы все этого хотим. Любящая Вас Л. Блок». (Правда, каждый хотел своего…)

Центр Москвы за несколько дней боев между дружинниками и карателями изменился до неузнаваемости. Дома на Кудринской площади, откуда начиналась Пресня, были разворочены артиллерийскими снарядами. Повсюду поваленные телеграфные и фонарные столбы. Баррикады на проезжей части уже разобрали, но места ожесточенных боев угадывались без труда по следам пуль на стенах арбатских домов. В ходе декабрьских боев восьми тысячам вооруженных повстанцев в Москве противостояли пятнадцать тысяч солдат и две тысячи полицейских. Всего по городу было возведено восемьсот баррикад.

Мать и друзья рассказывали: совсем рядом соорудили семь баррикад, их обстрел продолжался днем и ночью. Казаки и солдаты, прорвавшие оборону, расстреливали всех подряд, кого заставали на улице и, завидев в окнах домов чью-либо голову, стреляли без предупреждения, подозревая в любом и каждом боевика. Вовсю действовало «знаменитое» предписание Трепова: «Холостых выстрелов не давать, патронов не жалеть». Всего в дни восстания погибло свыше тысячи человек, среди них 137 женщин и 86 детей; раненые же в счет не шли вообще…

Белого предупредили о «прелестях» комендантского часа: после шести вечера патрули хватают всех без разбора, избивают, отбирают деньги и часы, по группам более трех человек разрешено стрелять без предупреждения. В тот же день он заглянул к Маргарите Кирилловне Морозовой. Хотя роскошный дом ее в дни восстания оказался поблизости от эпицентра событий, снаряды его не задели, а сама хозяйка вместе с детьми пряталась в задних комнатах с окнами, выходящими во двор. Во время особенно интенсивного обстрела они спускались в подвал. О былых философских собраниях здесь в обозримом будущем нечего было и помышлять…

Московская жизнь между тем быстро входила в привычную колею. Приближался новый, 1906 год… Белого ужаснул «пир во время чумы»: миллионер Н. П. Рябушинский закатил в «Метрополе» грандиозный банкет по случаю выхода первого номера финансируемого им роскошного журнала «Золотое руно». Но не прийти он не мог – и не только потому, что здесь собрался весь символистский бомонд. Как было не прийти ему – вождю и вдохновителю «аргонавтов», чьим символом с момента основания стало «золотое руно», олицетворявшее солнце? О выпитом, съеденном, перебитом и перецелованном на сей безумно роскошной презентации долгое время потом еще ходили легенды, отголоски которых докатывались аж до Парижа…[18]18

Начало сибаритского пиршества и всеобщего разгула один из приглашенных гостей описывал так: «Посредине, в длину огромного стола, шла широкая густая гряда ландышей. Знаю, что ландышей было 40 тысяч штук, и знаю, что в садоводстве Ноева было уплачено 4 тысячи золотых рублей за гряду. Январь ведь был, и каждый ландыш стоил гривенник. На закусочном огромном столе, который и описать теперь невозможно, на обоих концах стояли оформленные ледяные глыбы, а через лед светились разноцветные огни, как-то ловко включенные в лед лампочки. В глыбах были ведра с икрой. После закусочного стола сели за стол обеденный…» В памяти участников грандиозного банкета сохранились не только подробности меню и перечень бесчисленных блюд, но и выразительные детали поведения перепивших гостей. Так, приехавшая из Парижа художница Е. С. Кругликова (где она проживала постоянно и держала художественное ателье, превратившееся в декадентский салон) – дама, мягко говоря, в возрасте – под влиянием выпитого уселась на колени к Андрею Белому, и никакие уговоры не могли заставить ее покинуть облюбованное место. Кстати, Елизавете Кругликовой принадлежит один из самых оригинальных портретов Белого, выполненный в виде черного силуэта: художнице удалось передать, казалось бы, непередаваемое в рисунке – нервные движения писателя, стоящего на лекторской трибуне.

[Закрыть]

* * *

С января 1906 года в довольно-таки частых письмах друг к другу Блок и Белый перешли к обращению «Брат». А 14 или 15 января Блок еще и написал стихи, озаглавленные «Боре», которые так и начинались:

Милый брат! Завечерело.

Чуть слышны колокола.

Над равниной побелело —

Сонноокая прошла.

<…>

И вот Андрей Белый снова в Петербурге. Двух месяцев не прошло с последнего приезда в столицу. Чтобы не зависеть больше от Мережковских, остановился в меблированных комнатах и тотчас же послал с курьером огромный горшок с цветущим кустом гортензии для Любови Дмитриевны. Вечером – уже у Блоков. Последующие дни насыщены радостью свиданий и счастливого общения. 25 февраля Мережковские уезжали в Париж. В оставшиеся дни Белый успел после недолгой размолвки не только помириться с Дмитрием Сергеевичем, но и представить Любу своей конфидентке – Зинаиде Николаевне. Та же, ссылаясь на шестое чувство и женскую интуицию, наедине заверила «Борю»: Любовь Дмитриевна не может его не любить; оба они просто созданы друг для друга…

Приближалась судьбоносная развязка. В разговоре наедине Белый убеждал Любу окончательно связать свою дальнейшую жизнь исключительно с ним. Переломный момент наступил 26 февраля 1906 года. Вместе с Блоками Белый возвращался с дневного концерта, где исполнялся вагнеровский «Парсифаль». Спустя три десятилетия Любовь Дмитриевна вспоминала: «<…> Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки „братских“ (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где – на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то его фразу я повернулась к нему лицом – и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды… но ведь это то же, то же! „Отрава сладкая…“ Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, – о как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость, немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла… <…>»

Чтобы можно было встречаться с возлюбленной без помех, Белый нанял отдельную квартиру на Шпалерной улице, и отношения влюбленных вступили в решающую стадию. Как вспоминала Любовь Дмитриевна: «<…> Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и не утоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом. <… > Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы».

Свои мемуары вдова Блока, как уже говорилось выше, написала в конце 30-х годов ХХ столетия. Цель преследовалась одна – по возможности описать всю историю сложных отношений с мужем. Тем не менее в них ни слова не говорится о далеко не единичных и вполне реальных (а не виртуальных) супружеских изменах. Среди мимолетных увлечений Любы были и друзья ее мужа (не считая Андрея Белого), их имена хорошо известны специалистам-блоковедам. Один из романов «на стороне», когда Любовь Дмитриевна вообще оставила дом и семью, надолго уехав с гастролировавшей по России театральной труппой, завершился, ко всему прочему, рождением внебрачного ребенка, умершего в раннем возрасте (сам Блок детей иметь не мог). Этому трагическому эпизоду в оборвавшейся супружеской жизни посвящены хрестоматийные стихи Блока:

Но час настал, и ты ушла из дому.

Я бросил в ночь заветное кольцо.

Ты отдала свою судьбу другому,

И я забыл прекрасное лицо.

<… >

Впечатления же Белого были записаны почти что по горячим следам, когда поцелуи Прекрасной Дамы еще, как говорится, не остыли у него на губах. Впечатления эти определенно отличаются от того, что написала спустя тридцать лет Любовь Дмитриевна. Ну хотя бы: стоило ли нанимать квартиру ради одной встречи? Поэтому в интимном дневнике Белого и написано, что встреч было, по меньшей мере, несколько. Ощущения же мужской стороны писатель чуть позже запечатлел в беллетризированной форме в рассказе «Куст», опубликованном в седьмом – девятом (строенном) номере журнала «Золотое руно». Любовь Дмитриевна немедленно письменно отреагировала на публикацию и сделала автору запоздалое внушение за бестактность: нельзя, дескать, столь фотографично показывать их отношения. В чем же была усмотрена «фотографичность»?

Рассказ написан в «лучших традициях» символизма; в нем достаточно сложный и запутанный полусказочный сюжет, где действуют демонический любвеобильный Куст (под коим подразумевается Блок), сказочно прекрасная дочь Огородника (жена Блока) и странноватый Иван-царевич, который и с лекционной трибуны выступает, и с городовым дерется (Андрей Белый). Однако вовсе не это вызвало бурный протест со стороны Любови Дмитриевны, а эпизод, где дается натуралистическое описание поведения женщины, отдавшейся любовнику и охваченной эротическим предвкушением любовных ласк: «<… > Любила, любила: безвластная, опустила руки свои белые… и в лиственных объятиях сжатая, голову запрокинула, лия (так!) на землю медовые косы свои, <… > что говорила она, ведовскою прелестью усмехаясь, что любила, о чем воздыхала, печаловалась (так!), не услышал никто; не слышал и куст, целуя, целуя. И она упала, и выпрямился над ней владыко, <…> державные длани пышно протянул, а она теперь, склоненная перед ним, целовала зеленые его руки жадно: „Милый!“ <…>»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?