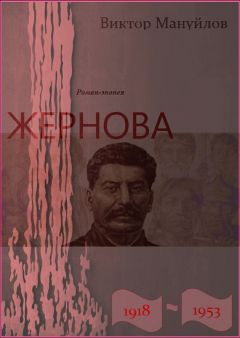

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Впрочем, Гоголь и не скрывает, что вторая книга его насквозь фальшива – до такого исступления доводит его самобичевание, какое он рассчитывал услыхать от других.

Душевный разлад превращает в конце концов Гоголя в физическую развалину, а творчество его являет собой скорбный памятник приспособленчеству и двоедушию, чтобы постоянно напоминать будущим литераторам, к чему эти пороки приводят даже и очень большие таланты.

Но то Гоголь. Ему, собственно говоря, и деваться-то было некуда: не на украинском же писать, когда сказать хочется так много и таким образом, чтобы услыхали по всему белому свету. Тут одно приходилось прятать, за другое прятаться самому. И не он один такой – многие!

А что ты сам, Алексей Задонов? Что выразил ты и что собираешься выразить, когда в душе твоей полный разлад?

Перечитывая свои очерки и роман, получившие окончательное оформление в виде книг, Алексей Петрович с особенной ясностью видел и самого себя в своих писаниях, видел свои собственные недостатки, он отчетливо слышал фальшивые ноты, прорывающиеся сквозь вроде бы стройную мелодию, выписанную им с таким тщанием. Увы, он и сам недалеко ушел от Гоголя, хотя пишет о любимой им родине, о вроде бы любимом народе, привычки которого иногда приводили его к лютой к этому народу ненависти. Но сказано же мудрыми: любовь и ненависть – две стороны одной медали. К тому же у каждого времени свой неясный звук, который как ни заглушай, никак не заглушишь.

Однако сказать об этом открыто Алексей Петрович даже не помышляет, понимая, что это такая область в исторической судьбе русской литературы, которую трогать опасно, и всякий, кто попытается преодолеть некий рубеж, сгорит без остатка. В то же время его не оставляет мысль, что когда-нибудь он тоже будет наказан за свое двоедушие и трусость, за насилие свое над своим же талантом.

Что-то и у Горького от гоголевской судьбы, выразившейся в ненависти к русскому крестьянству, но не столько на почве национальной, сколько социальной.

Оторвав взгляд от зеленой, сонно перемаргивающейся массы тополиных листьев, Алексей Петрович перечел написанное, поморщился, разорвал листок в мелкие клочья.

«При чем тут искренность и все прочее! – с досадой думал он, рисуя на чистом листе козлоподобных чертиков. – Ведь в самом приглашении нет ни искренности, ни такта, ни уважения к приглашаемому, одно лишь казенное мерило полезности некоего небездарного индивидуума для определенных целей. И вовсе даже не государственных, а бог знает каких. Вот приду… „Здрасти!“ – „Здрасти!“ – „Ах, я так рад!“ – „А я! Вы себе и представить не можете!“ – „Ну, полноте!“ – „Нет, правда-правда!“»

Тьфу!

Алексей Петрович даже и не заметил, что предполагаемый диалог с Горьким построил по Гоголю.

Проходила минута за минутой, а дело не подвигалось ни на шаг.

«Ну чего ты пыжишься, друг мой Лешка? – думал Алексей Петрович, уныло марая листок бумаги „вечным пером“. – Ведь ты так хотел быть принятым в писательскую элиту, встать вровень с признанными корифеями русской литературы… Наконец, это – жизнь, реальность сегодняшнего дня, свидетельство твоего роста. А форма, в какой эта реальность выражается, другой быть и не может. И Гоголь мог состояться в тогдашних условиях исключительно как писатель русский, но не как украинский; и Горький мог выбиться „в люди“ только в качестве мещанина, изумленного многообразием мещанского бытия. Да и сегодня ни казах, ни татарин, ни тот же украинец, ни тем более еврей, не могут состояться как писатели вне русской литературы. Другое дело, что факт сей почему-то стыдливо замалчивается, хотя стыдного в этом ничего нет, а стыдно называть себя русским писателем лишь на том основании, что пишешь по-русски».

Рассердившись на себя за бесплодные мысли, Алексей Петрович решительно придвинул к себе книгу, раскрыл ее и прямо набело накидал все тем же размашистым почерком: «Максиму Горькому – с изумлением и наилучшими пожеланиями. А. Задонов.» Подумал и перед предлогом «с» поставил длинное – горьковское – тире. Хохотнул, довольный, и сразу же все сомнения остались позади. Однако отметил не без удивления: «Как же важно точно найденное слово! И слово-то – так себе, зато вполне к месту и ко времени». Правда, чуть позже шевельнулась-таки мыслишка, что мелко это и пошло, – особенно тире, – но мыслишка была мимолетной, душу его не смутила: себя Алексей Петрович прощал все чаще, других прощать не научился.

Глава 22

Секретарь Горького Крючков, человек тихий, как мышь, но основательный, с внимательным – исподлобья, – но ускользающим сумрачным взглядом, будто слепленный из крайних противоположностей, провел Алексея Петровича в библиотеку, промолвил сдержанным лакейским голосом, точно боясь нарушить устоявшуюся тишину:

– Подождите здесь, товарищ Задонов, Алексей Максимович сейчас будут.

Алексею Петровичу почудилось даже, будто Крючков произнес «будут-с», потому что в тишине библиотеки, от одного книжного стеллажа к другому, проплыло, вертясь и покачиваясь из стороны в сторону, что-то, похожее на змеиное сипение. Он удивленно глянул на Крючкова, но не сумел поймать его скользящий настороженный взгляд, и слегка качнул своей барственно ухоженной головой.

И точно, не успел Алексей Петрович оглядеться, как сбоку послышалось сухое покашливание, похожее на лай, – и вошел Горький, высокий, худой, сутулый, с вислыми усами, морщинистым землистым лицом, водянистыми глазами, с еще более выдвинутой вперед нижней половиной лица, – совсем не такой, как на портретах, и не такой, каким его видел Задонов всего год назад на первом съезде писателей, а очень и очень постаревший и вроде как поизносившийся.

– Извините, что заставил вас ждать, дорогой Алексей Петрович, – забубнил, с нажимом на «о», Горький, протягивая руку. – Читал ваши очерки – понравились. Роман успел поглядеть еще в журнале – впечатление самое благоприятное. А главное – очень нужные вещи для понимания теперешних событий. Лично я о современности писать не могу: стар, весь в прошлом, дай, как говорится, бог, осмыслить то, чему был свидетелем. А о нашем времени – это уж вы, молодые. Да-да! Именно так! – закончил он как бы утверждая сказанное в собственном сознании.

Горький говорил не спеша, но почти без пауз, а там, где возникали паузы, Алексею Петровичу казалось, что Горький мысленно ставит длинное тире. И вообще он казался смущенным и будто пытался словами это свое смущение замаскировать. Взяв Алексея Петровича под локоть, провел к столу, усадил, сам сел напротив, придвинул пепельницу, предложил папиросы.

Задонов тоже чувствовал себя неловко, точно нагло и бесцеремонно нарушил покой безнадежно больного человека. Воспользовавшись тем, что хозяин раскуривал папиросу, выложил на стол свой роман.

– Вот, Алексей Максимович, разрешите преподнести…

– А-а! Да-да-да! Премного благодарен! – не дав Алексею Петровичу закончить фразы, перебил его Горький, взял книгу, откинул обложку, прочитал надпись, удовлетворенно покивал головой.

Алексей Петрович следил глазами за старчески неторопливыми движениями Горького, молчал, не зная, что говорить и надо ли говорить вообще. Ему показалось, что Горький боится, как бы его посетитель не сказал лишнего, чего-то такого, что хозяин наперед знает за своим гостем. Быть может, Горький вынес это впечатление о писателе Алексее Задонове из его публикаций; не исключено, что ему говорили о нем что-то не очень лестное; даже, может быть, отговаривали приглашать.

От всего этого Алексей Петрович почувствовал себя еще более неуютно, захотелось встать и уйти, но что-то удерживало: не то любопытство, не то смущенный и даже какой-то жалкий вид хозяина. Да и неловко было: только пришел и – сразу же за дверь.

А Горький, между тем, заговорил о своем романе «Жизнь Клима Самгина». Тема эта была, судя по бесстрастному голосу Горького, дежурной. Алексей Максимович убеждал, – то ли Алексея Петровича, то ли самого себя, – что в этом своем романе пытается решить практически те же задачи, что и Задонов в «Перековке», что эта тема – тема интеллигента и его связи с народом, ответственности перед ним – вечна, и ни один писатель этой темы в одиночку раскрыть полностью не в состоянии, что у него, у Горького, не получаются женские образы, а вот у Алексея Петровича каждая героиня и говорит по-своему, по-женски, и плачет, и смеется.

– Вы, батенька мой, действительно русский, действительно самобытный писатель, – продолжал Горький убежденно, но все так же бесстрастно, то и дело, будто слепец, касаясь книги своими сухими длинными пальцами. – Таким и оставайтесь, не дайте себя утянуть в безликость, где каждый похож на каждого же. И язык у вас хорош, сочен и ненатужен. Очень это важно для писателя, чтобы языка как бы и не чувствовалось, чтобы читатель не отвлекался на всякие языковые выверты. Ведь язык лишь средство, а не самоцель…

И тут же, без всякого перехода:

– Много среди нас, русских, талантливых людей. Очень много. Но… – поднял вверх палец, покачал им и головой тоже качнул, – …но губит нас, русские таланты, либо власть, либо слава, либо водка. Никак мы из этого дьявольского круга выбраться не можем… Вот, обратите внимание, Алексей Петрович. Пишет мне Васильев… Павел… Поэт… – Горький взял со стола бумагу, нацепил очки, стал бормотать, отыскивая нужное место: – Вот! Вот пишет мне, послушайте: «… уже три месяца как я в исправительно-трудовой колонии при строительстве завода Большая Электросталь. Я работаю в ночной смене краснознаменной бригады, систематически перевыполняющей план. Мы по двое таскаем восьмипудовые бетонные плахи на леса. Это длится в течение девяти часов каждый день. После работы валишься спать, спишь до „Баланды“ и – снова на стройку».

Горький отложил письмо.

– Вот видите, жалуется. А на кого ему жаловаться? Только на самого себя. Пил, дебоширил, ни с кем и ни с чем не считаясь. Как же, великий русский поэт! А ведь чертовски талантлив. Чертовски! А грамматенки не хватает: в письме куча ошибок. Но главное – без царя в голове. Дошел до того, что впадал в своем творчестве в явный антисемитизм. Мол, Россия проглотила нечаянно жида, и скончалась от несварения желудка. А? Каково? И это не первое его покаянное письмо ко мне. Были и еще. Помогал, спасал, но все без толку. И, как теперь понимаю, зря. Жалость в ином случае нас же и подводит, оборачивается против нас. Тот же Есенин… А чем кончил? Трагедия! И Маяковский… С самого начала я ему не доверял. – И с глубокой убежденностью: – Талант должен работать на людей, а не против, показывать их жизнь, вскрывать язвы безыдейного бытия, подсказывать верное направление, но не навязчиво, а через столкновение образов, идей, характеров. Да… Тоже самое и о языке художественной литературы. Как, впрочем, и любого другого печатного слова.

Алексей Петрович попытался было вставить что-то свое, наболевшее, но Горький всякий раз останавливал его движением кончиков своих пальцев. И тогда Алексей Петрович догадался, что Горькому просто хочется выговориться, что у него, быть может, нет слушателей, и вот появился свежий человек, которому еще не надоели речи старика, которому можно говорить все и ничего не опасаться. Вспомнился отец, тоже чахоточный, тоже страдающий от недостатка слушателей, и тоже пользовавшийся когда-то терпением своего младшего сына.

«Неужели и я когда-нибудь стану таким же!» – подумал Алексей Петрович, внимательно слушая Горького, чтобы потом по памяти описать и встречу, и обстановку, и воспроизвести произнесенные слова, хотя ни в обстановке, ни в самом Горьком, ни в его словах не было ничего нового, необычного, кроме разве что того факта, что это был Максим Горький, и все прочее принадлежало ему или было с ним связано. Более того, описывая эти минуты с Горьким, придется сказать, что хозяин дома в своих речах был слишком назойлив, слишком дидактичен и ненатурален. Он больше походил на старого профессора, которого ждет скорая отставка, и он, предвидя ее, старается выложить всем и каждому все, что знает, что пережил и передумал, следовательно, доказать, что все еще может быть полезен.

Горький вдруг отвернулся и закашлялся, прикрыв рот платком, и Алексей Петрович тоже отвернулся – из вежливости – и принялся разглядывать книжные стеллажи, заставленные длинными рядами книг. Полки стеллажей отливали темным лаком, плотные шеренги книг, выстроившиеся от пола до потолка, томились в недоуменном ожидании. Казалось, что их как поставили, так они и стоят годы и годы, без смысла, без пользы, всеми забытые и нужные лишь для создания определенного впечатления об их хозяине. Вспомнилось, что в кинохронике как-то промелькнуло: Сталин в гостях у Горького – этот же стол, эти же книжные стеллажи. О чем они говорили, двое столь не похожих друг на друга людей? А ведь говорили же о чем-то…

Горький перестал кашлять, отер лицо и шею платком, вновь повернулся к своему гостю.

– Так о чем бишь мы с вами говорили? – И сам же ответил: – О языке. – И продолжил: – Язык – это… Помните, что Тургенев сказал о русском языке? Ну, да, разумеется, помните. А вот некоторые наши писатели… – Вдруг оборвал себя на полуслове, прислушался, торопливо схватил подаренную книгу и сунул ее в ящик стола, затем снова потянулся за папиросой.

За дверью громко затопало несколько пар ног, послышались уверенные, возбужденные голоса. Они напомнили Алексею Петровичу первые месяцы после прихода к власти большевиков, когда в устоявшийся покой дома бесцеремонно врывались голоса и топот ног членов комитетов то по уплотнению, то по привлечению к физическому труду, то по выявлению антисоциальных элементов, то еще по каким-то там революционным надобностям, и почти каждое такое вторжение возглавлял еврей или еврейка, наводившие в первопрестольной революционные или, под шумок, свои местечковые порядки. Но вот он, Алексей Задонов, написал роман, в котором много страниц и о том времени, а евреев в его романе почитай что и нет, будто их вообще не было и нет в самой действительности, будто они не оказывали и не оказывают влияния на эту действительность с такой напористостью и силой, с таким презрением к прошлому аборигенов, в жизненную среду которых вторглись с такой бесцеремонностью, с какой в чужую жизнь вторгаются лишь безжалостные завоеватели, так что завоеванным аборигенам остается лишь, раскрыв рот, хлопать глазами и идти на поводу у распорядителей новой жизни. Правда, описывая возглавителей тогдашних комиссий и комитетов, фамилии и имена Алексей Петрович дал им русские, зато характеры и все остальное – тех, действительных возглавителей, отчего получилось как-то искусственно и натянуто.

Топот и громкие голоса за дверью библиотеки не сулили ничего хорошего, и Алексей Петрович поспешно поднялся, но Горький замахал руками, призывая его сесть, заговорил все тем же извиняющимся голосом:

– Сидите, сидите! Куда же вы, Алексей Петрович? Я так давно хотел с вами познакомиться, да все, знаете ли, как-то не получалось… – Помолчал, прислушиваясь, произнес с робкой надеждой: – Может, в Крым приедете? А? Поговорили бы… И детишкам там очень хорошо и полезно для здоровья…

Глава 23

Двери распахнулись, и в библиотеку, – без доклада сумрачного Крючкова, – один за другим вошли четверо. Троих Алексей Петрович знал, не близко, но все-таки: писатель Исаак Бабель, поэт Исаак Фефер, журналист Михаил Фридлянд, больше известный по литературному псевдониму как Кольцов, – все довольно известные люди, составляющие так называемое одесское братство – нечто вроде масонской ложи; четвертого видел впервые. Но едва тот заговорил, узнал по голосу, иногда звучащему по радио: Соломон Михоэлс, актер еврейского театра.

Вошедшие заполонили благоговейную тишину библиотеки своими громкими голосами, перетекающими с места на место подвижными фигурами, беспрерывно меняющимися лицами, так что создавалось впечатление, будто вошло не четверо, а вдвое– втрое больше, – и все какие-то одинаковые… нет, не одинаковые, а точно части нерасторжимого целого.

Горький остался сидеть, остался сидеть и Алексей Петрович. Пришедшие подходили, жали руки, радостно улыбались, вид их свидетельствовал, что они довольны жизнью, счастливы, добились всего, чего хотели, что вообще все идет хорошо и все тоже должны быть довольны жизнью и счастливы вместе с ними, но быстрые взгляды их выдавали тревогу, точно люди эти пытались понять, о чем тут говорили, не о них ли, и как говорили, хорошо или плохо?

Пришедшие вели себя запросто, они явно были завсегдатаями горьковского дома. Да и сам Алексей Петрович стороной слыхивал, что есть категория лиц, для которых вход в дом Горького открыт в любое время и без всякой предварительной договоренности. Ходит даже анекдот, что Горький потому окает по-нижегородски, что никак не может выучиться картавить по-одесски: нет, мол, у человека склонности к иностранным языкам.

«Так это и есть та элита русской литературы, в которую ты так стремился?» – спросил Алексей Петрович у самого себя и усмехнулся.

– А вот вы усмехнулись… – вдруг склонился в его сторону Михоэлс, многозначительно выпятив нижнюю губу, и уставился хитренько сощуренными глазами в лицо Алексею Петровичу.

И все тоже уставились на него хитренько же. Лишь Горький – с тревогой и ожиданием.

– Бьюсь об заклад: вспомнили новый одесский анекдот, – подсказал Бабель и снисходительно улыбнулся толстыми, вывернутыми губами.

– Нет, петербургский, еще дореволюционный, – нашелся Алексей Петрович, входя в ту атмосферу опасной игры, которая установилась в библиотеке с появлением этих в чем-то одинаковых людей.

– Во-от… – произнес Горький, откидываясь на спинку стула с явным облегчением: боялся, видать, что Задонов скажет что-нибудь не то. – Вот мы рассуждали здесь с Алексеем Петровичем о свойствах литературного языка… Да-а. Порассуждали и пришли к выводу, что язык есть средство, а не цель писателя, что главное для художника – мысль, идея, чувство. Язык должен быть прост в своем разнообразии, своей индивидуальности, мысль, наоборот, сложна, идея совершенна, чувства возвышенны. В молодости я этого не понимал, теперь вот стыдно…

– Ах, как вы правы, дорогой Алексей Максимович! – воскликнул Бабель, закатил глаза и причмокнул языком от удовольствия. – Именно на ваших произведениях я учусь совершенству русского языка, многомерной емкости его слова. – И уточнил с нажимом, склонив круглую голову, точно клюнул что-то невидимое утиным носом: – У вас и у товарища Сталина. Я недавно перечел речь товарища Сталина на последнем съезде партии, так вы знаете… такая уже бездна мысли и такая доступность выражения! Уверен, что если бы товарищ Сталин имел время писать романы, никто из нас не смог бы сравниться с ним по гениальности! Куда там всем Толстым и Достоевским!

– Да, товарищ Сталин, разумеется… Кхм… Но я имею в виду не политический язык, а сугубо литературный, художнический, – попытался вернуться к своим рассуждениям Горький, но все вдруг как-то разом загалдели, из чего Алексей Петрович сделал вывод, что и остальные считают язык докладов товарища Сталина идеальным для произведения любого жанра, что Горький для них не указ, что они сами с усами.

«Вот те раз, – думал Алексей Петрович, пытаясь разобраться во всей этой трескотне. – Чего же здесь больше: лицемерия или наивной веры, что чем выше человек на ступенях власти, тем безграничнее его способности во всех областях человеческой деятельности? Наверное, и то и другое. Ведь они и есть нынешняя власть, они таким образом как бы оценивают самих себя через оценку Сталина. Быть может, если бы Сталин не был грузином, они не так бы старались, потому что окажись на его месте русский, так это как бы противоречило духу интернационализма, а под восторженные славословия Сталину можно и Мейерхольда поднять над куполом театра его имени, и Кагановича над входом в метро, и Дзержинского над Лубянской площадью, и ничтожного Баумана возвеличить, и кого угодно. Тут лесть по расчету. Бабель и на писательском съезде говорил то же самое. И Кольцов. И многие другие. А Мехлис в „Правде“ все это подхватывает и многократно раздувает. Когда же лесть столь откровенна и массова, она перестает быть лестью, переходя в иное качество…»

Но Алексею Петровичу не дали до конца разрешить свое недоумение. Щуплый Кольцов, который задавал тон в этой компании, вдруг повернул к нему голову – и все, как по команде, повернули свои тоже, – и спросил в наступившей тишине:

– А вы, товарищ Задонов, как относитесь к несомненно выдающимся способностям товарища Сталина излагать свои гениальные мысли столь емким, простым и понятным для широких трудящихся масс языком?

– Я думаю, что товарищ Задонов, – попытался придти на помощь Алексею Петровичу Горький, – разделяет общую точку зрения…

– И как же вы ее разделяете в конкретных тезисах? – не унимался Кольцов, наваливаясь плоской грудью на стол.

Все ждали, как Задонов выкрутится из этого щекотливого положения. На лицах присутствующих было написано такое неподдельное любопытство, – даже у Горького, – что Алексея Петровича вдруг начал разбирать смех: в горле запершило, в груди поднялась озорная волна, судорогой свело закаменевшие челюсти, но все эти усилия, как и противодействие им, вылились в неудержимое желание чихнуть: Алексей Петрович взмахнул руками, отвернулся, согнулся, торопливо выдернул из кармана платок, прижал к лицу, всхлипнул, хватая ртом воздух, и… и… – но так и не чихнул.

Отдышавшись, мокрыми от слез глазами весело оглядел собрание и заговорил:

– Дорогие товарищи! Алексей Максимович, с присущей ему прозорливостью, совершенно точно выразил мою точку зрения, то есть, что она целиком и полностью совпадает с точкой зрения, высказанной здесь товарищем Бабелем. Что касается конкретных тезисов, то и они стоят в русле этой точки зрения. Более того, – уже несло Алексея Петровича по зыбким хлябям софистики, – моя точка зрения, как вам всем прекрасно известно, была одобрена самим товарищем Сталиным, что с неизбежной неумолимостью, или, наоборот, с неумолимой неизбежностью, свидетельствует, что мой литературный язык идет в русле языка товарища Сталина, ибо в противном случае товарищ Сталин заклеймил бы мой язык как язык классово чуждый диктатуре пролетариата и советской власти. Что же касается языка Толстого и Достоевского, то его недостатки, равно как и достоинства, связаны исключительно с их социальным происхождением, но никак не с национальным. Что очень тонко подметил в свое время еще товарищ Ленин, который восхищался языком графа Толстого, – закончил Алексей Петрович, мило улыбнулся и восторженно сияющими глазами еще раз оглядел собравшихся.

– Мда, вот таким вот образом, – прихлопнул Горький ладонью по столу и окутался табачным дымом. В его потускневших глазах Алексей Петрович успел различить искорки добродушного лукавства.

Зато на лицах четверки не отразилось ничего – ни удовлетворения, ни досады. Конечно, они отлично поняли, что он подыграл им, так и не открыв своих истинных мыслей. Они не могут не знать, что истинные мысли его далеко не совпадают с его словами и что он не один такой среди истинно русских писателей. Алексей Петрович был уверен, что эти люди, так близко стоящие к власти, а иные, как, например, Кольцов и Бабель, являются, к тому же, сотрудниками НКВД, – и про Михоэлса говорят то же самое, и про Фефера, – и не скрывают этого, а, наоборот, гордятся своим сотрудничеством, – так вот, что они догадываются, или даже знают наверное о существовании в толще народа течений, скрытых от постороннего глаза, течений, которые оказывают теперь как бы попятное влияние на ход истории, хотя ни силы этих течений, ни их направления не представляют эти случайные в русской литературе люди, как не представляют их ни сам Алексей Петрович Задонов, ни даже Горький, все творчество которого было попыткой определить эти течения и показать их своим читателям. Неспособность понять и определить эти подспудные течения в толще народной пугала одних, обнадеживала других, приводила в замешательство третьих, восхищала четвертых, вызывая в них чувство преувеличенного поклонения.

– И все-таки инженер Перемышлев, герой вашего романа «Перековка», – менторским тоном бил в одну точку Кольцов, – лично у меня не вызывает доверия. Если он и перековался, то исключительно в целях самосохранения, оставаясь в душе все тем же представителем мелкой буржуазии, которая, в случае войны, непременно перекинется на сторону врага. В рассуждениях Перемышлева нет искренности, в его поступках – пролетарской последовательности…

– Ну, я бы так резко не оценивал, – вмешался Горький. – Трудно ожидать, что процесс этот завершится в одном поколении. Да и название романа подразумевает длительность во времени и пространстве. Тут вы, Михаил Ефимович, не правы. Тем более что на подобном недоверии мы уже успели набить себе немало шишек. Именно поэтому я пытаюсь доказать на всех этажах новой власти, что народу надо знать свою историю, «откуда есть пошла земля русская», что без этого знания мы не можем в полной мере использовать те богатства русской литературы, которые создали наши предшественники, начиная со «Слова о полку Игориве» и «Жития протопопа Аввакума» и кончая уходящим поколением писателей, к коему принадлежит и ваш покорный слуга.

– Я все понимаю, Алексей Максимович, – стал оправдываться Кольцов. – Тем более что товарищ Сталин еще в прошлом году выступил совместно с товарищем Кировым против упрощенного, так сказать, толкования русской истории. В данном случае я говорю исключительно о своем ощущении.

– Боюсь, что на ваше ощущение оказывает влияние ваше же прошлое, – не удержался Алексей Петрович. – И, вообще говоря, все мы так или иначе связаны со своим прошлым. Тут уж ничего не поделаешь.

– Мы таки со своим прошлым порвали раз и навсегда! – отрубил Кольцов. – Чего я с уверенностью не могу сказать за других.

И тут прорвало:

– Это верно, далеко не все порвали… Вот Мандельштам, например…

– Ох, и не говорите-таки мне за него! Это ж надо: написать такое за товарища Сталина! Как у него только рука поднялась!

– И что мне особенно таки прискорбно, что такие пасквили пишет еврей. Ну ладно там – Васильев, кулацкий подпевала с замашками национал-социалиста! Или Клюев, поповский прихвостень. А это ж… Даже уже и не знаю, как за это и сказать!

– Ничего, Сибирь их обломает, не таких обламывала…

– Товарищи! А вот Михаил Шолохов в «Тихом Доне» даже и не пытается скрывать свое положительное отношение к прошлому полицейско-казачьего Дона: он его прямо-таки идеализирует, – взлетел к самому потолку голос Бабеля. – Вспомните эпизод, в котором казаки, охранявшие Зимний, пили за здоровье Маркса? Помните? Так это же форменное уже издевательство над марксизмом! Возмутительно!

– А сцена, когда казак, георгиевский кавалер, уличает Подтелкова в неграмотности и пророчит ему смерть на виселице от казаков же! – поддержал Бабеля Михоэлс. – Это же не просто частный случай, это антисоветчина в чистом таки виде, я бы даже сказал: пророчество и заклинание! Ведь Подтелкова таки и повесили уже.

– Я думаю, что не зря говорят, будто этот свой роман Шолохов украл у какого-то белогвардейца, – произнес Фефер. – Почистил, помазал вишневым соком и – готово.

– Нет дыма без огня…

– Зато «Поднятая целина»…

– Ну, ее еще поднимать и поднимать…

– С нашим-то народцем…

– Бухарин прав: обломовщина, нация рабов…

– А что касается казаков, так они только и ждут случая…

– В польскую кампанию тысячи перешли на сторону белополяков…

– А как они резали евреев…

– Им только дай волю…

– Да, это уж точно. Зато Троцкий столько их к стенке поставил…

– А в эмигрантских газетах так прямо и говорится, что «Поднятую целину» мог написать человек, стоящий в оппозиции к советской власти.

– Казак – это крестьянин в кубе, – вклинился Горький в перепархивающие реплики. – И вообще русский мужик хитер и скрытен. Он тебе на первых порах состроит кроткую улыбку, расшаркается, раскланяется. Но в глубине души затаит ненависть… особенно к еврею, который посягнул на его святыни… Я всегда говорил, и даже Ленину, что еврейские большевики должны оставить русским большевикам все эти щекотливые дела с раскулачиванием и расцерковлением. Я говорил об этом и Троцкому, и Ярославскому, и другим еврейским вождям большевизма, чтобы они держались подальше от святынь русского народа, что у них много других дел, более важных… Жаль, что не послушались моих советов. А русского крестьянина я ужасно как ненавижу. Но Шолохов…

– Вы совершенно правы, Алексей Максимович, – перебил как-то уж слишком бесцеремонно Горького Кольцов. – Только не в кубе, а в десятой степени… К тому же русские большевики, как выяснилось это на практической работе, не обладают нужной решительностью именно в тех вопросах, которые оказывали решающее влияние на судьбы революции.

– Нам не приходится разочаровываться в том, что мы свершили. Враг на то и существует, чтобы его уничтожать. А так называемые святыни есть основа, на которой зиждется его сопротивление.

– Зижделось. В начале тридцатых мы этому мужичью показали, в чьих руках власть и что это значит…

– Крестьянин уже не тот…

– Ах, бросьте! Звериный оскал кулацких восстаний – мы это видели, нам это известно не понаслышке…

Они говорили и после каждой фразы поглядывали на Задонова, точно проверяя на нем силу своих слов и его к этим словам отношение. В их взглядах Алексей Петрович улавливал не только торжество победителей, имеющих право судить всех и каждого по своим неписаным законам, но более всего – потаенный страх перед грядущим. Это была иллюстрация к его недавним рассуждениям о Гоголе, о гоголевских притязаниях и страхах. И Алексей Петрович с удивительной ясностью, будто в солнечном луче, проникшем через щель в пыльную затхлость старого сарая, разглядел, что этим людям вовсе не нужен коммунизм, в неизбежной победе которого они так громко и так настойчиво убеждают побежденный ими народ, что им не нужно ни братства, ни равенства, ни свободы для всех и каждого, – особенно – братства и равенства, – и что они сделают все возможное, чтобы ничего подобного в России не осуществилось. Их вполне устраивает нынешнее состояние дел, а какую цену приходится народу платить за это состояние, никого из них не волнует.

И тут же вспомнились строчки из стихов Эдуарда Багрицкого, сборник которого вышел совсем недавно. А в нем что-то вроде поэмы под названием «Февраль», то есть не «Октябрь», нет, а именно «Февраль», открывший герою путь к вседозволенности, к возможности отомстить женщине, которая когда-то не обратила на него никакого внимания:

Я швырнул ей деньги. Я ввалился,

Не стянув сапог, не сняв кобуры,

Не расстегнув гимнастерки,

Прямо в омут пуха, в одеяло…

Я беру тебя за то, что робок

Был мой век, за то, что я застенчив,

За позор моих бездомных предков,

За случайной птицы щебетанье!

Я беру тебя, как мщенье миру,

Из которого не мог я выйти…

Да-да, именно «как мщенье миру», и не более того. А матросы в распахнутых бушлатах с винтовками под мышкой, сопровождавшие героя, – это так, средство для этого мщения, как наган в кобуре. И они таки здорово порезвились в своем безоглядном мщении. И резвились бы дальше, да время повернуло на другое, заставив их вновь приспосабливаться. Показательно, что поэму эту Багрицкий написал не тогда, по горячим следам, а только теперь, осмыслив пройденный путь, но не народом, а им самим… и вот этими, что пялятся на русского писателя Задонова, пытаясь скрыть свой страх. И хотя Задонов и сам побаевается непредсказуемости нынешней власти, хотя ему самому вполне хватило бы «Февраля», однако он знал, за что терпит, – или, по крайней мере, предполагал, что знает, – что терпит ради самой России и ее народа, который ведь никуда не делся и деться не может.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?