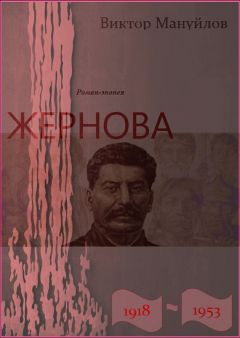

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 4

– И что? Не признаются? – тихо спросил Сталин, и Ягода услышал в этом тихом голосе хорошо скрытую ярость. А более всего разглядел ее в медленном повороте головы, в пожелтевших глазах генсека, остановившихся на его лице. – Так не признаются в контрреволюционной и террористической деятельности или не участвовали в ней?

– Мы не можем пока доказать их причастность к этой деятельности, товарищ Сталин, – почти так же тихо ответил нарком. – А главное – к убийству товарища Кирова.

Сталин взбил чубуком трубки свой ус, пошел к двери по толстой ковровой дорожке. У двери постоял, повернулся, произнес:

– Может быть, вы, товарищ Ягода, допросили не всех людей по этому делу?

– Если кто и остался, товарищ Сталин, то фигуры явно малозначительные. – И поспешно добавил: – Но мы ищем.

– Плохо ищете, товарищ Ягода. Врага надо чувствовать по запаху. По походке. По выражению глаз. По голосу. Раньше у товарища Ягоды нюх на контрреволюционеров был значительно острее. Вспомним Царицын. Вспомним дело «Промпартии», «Шахтинское дело». Вспомним коллективизацию, вспомним раскулачивание. Может, у товарища Ягоды притупилось классовое чутье?

– Никак нет, товарищ Сталин, не притупилось.

– Тогда почему же товарищ Ягода миндальничает с товарищами Зиновьевым и Каменевым? Чем товарищи Зиновьев и Каменев отличаются от кулака? Чем они отличаются от любого контрреволюционера, от предателей дела рабочего класса и даже от фашистов? С точки зрения социалистического строительства и противодействия этому строительству – абсолютно ничем. Следовательно, любое обвинение в их адрес оправдано исторически, оправдано с точки зрения мировой революции. Вы это понимаете, товарищ Ягода?

– Да, товарищ Сталин, я это понимаю.

– Так идите и действуйте. Мы ждем от вас положительных результатов.

– Будет исполнено, товарищ Сталин, – произнес Ягода, но с места не сдвинулся.

– Что у вас еще к товарищу Сталину, товарищ Ягода? – спросил Сталин, проходя мимо наркома к своему столу.

– У меня письмо товарища Зиновьева лично к вам, товарищ Сталин.

– И что пишет нам товарищ Зиновьев?

– Он пишет… Позвольте я вам зачитаю…

Сталин чуть кивнул головой.

– Только самое существенное, – добавил он, возясь со своей трубкой.

Ягода пошуршал бумагой, стал читать монотонным голосом, стараясь ничем не выдать своего отношения к письму:

– «Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед вами лично. Клянусь вам всем, что может быть свято для большевика, клянусь вам памятью Ленина…»

Ягода замолчал, взглянул на Сталина. Тот стоял к нему боком, стоял, опустив голову, уминал в трубке табак большим пальцем и, казалось, был целиком поглощен этим занятием. И нарком продолжил чтение письма Зиновьева:

– «Умоляю вас поверить этому честному слову. Потрясен до глубины души…»

– Довольно! – остановил Ягоду Сталин. Затем медленно повернулся, спросил: – Ви все еще верите этому сукину сыну?

– Никак нет, товарищ Сталин. Я просто счел необходимым…

– Что у вас еще?

– Органы, как, впрочем, и многие другие инстанции, буквально осаждаются родственниками арестованных, их друзьями. Одни требуют разобраться, другие просят о снисхождении… Выстраиваются очереди…

Сталин остановил Ягоду коротким движением руки.

– Где были эти родственники и друзья, когда арестованные вредили социалистическому строительству? Почему они своевременно не обратили наше внимание на их контрреволюционную деятельность? – Помолчал и убежденно отрезал: – Они были с ними заодно. Надо прекратить это безобразие, товарищ Ягода. Нам не нужны демонстрации сочувствующих и сострадающих. Если пустить это дело на самотек, мы захлебнемся в жалобах. Все наши инстанции только тем и будут заниматься, что разбирать жалобы и ходатайства. Пусть родственники идут вслед за преступниками. Пусть они ответят за свою бездеятельность, благодушие и укрывательство. Пионер Павлик Морозов, как известно, не стал ждать, когда чекисты арестую его отца и братьев. Он заранее предупредил об их преступной деятельности ГПУ. Если деревенский полуграмотный мальчишка смог подняться до понимания высшей правды революции, то почему, товарищ Ягода, до этого понимания не могут подняться образованные родственники и друзья разоблаченных вами троцкистов? Мы думаем, что они, эти родственники, заслужили соответствующего наказания. И это справедливо. Подготовьте ваши предложения на Политбюро по этому вопросу. – Несколько раз пыхнул дымом, продолжил: – Что касается друзей… Вот вам те люди, которые еще не опрошены вашими чекистами. Вы можете быть свободны, товарищ Ягода.

И Сталин долго еще хмурился и посматривал на дверь, за которой скрылся нарком внутренних дел. Что-то ему не нравилось в сегодняшнем Ягоде, что-то было в его поведении странного, непривычного, уклончивого. «Неужели власть вскружила ему голову? – спросил Сталин у самого себя, но отвечать на свой вопрос не стал, решив обдумать его со всех сторон в ближайшие дни. Затем отложил в памяти: – Надо будет поговорить с Ежовым. У него должна быть информация на этот счет. И еще: надо встретиться с Вышинским».

Глава 5

Лобастый человек лет пятидесяти пяти, в строгом сером костюме с петлицами и шевронами на рукавах чиновника от юстиции, в круглых очках, прямой, точно проглотил аршин, шагнул в кабинет Сталина и задержался на несколько мгновений в дверях: окна были зашторены, в люстре горели всего две лампочки, да еще одна на столе, и в этом полумраке виднелся силуэт, в котором вошедший не сразу узнал Сталина – так тот изменился с тех пор, как они виделись в последний раз.

Представить себе в ту далекую пору, что Сталин, человек не слишком развитой, с трудом владеющий русским языком, медлительный и всегда держащийся в тени более речистых соратников, однако наделенный цепкой памятью, с жадностью поглощающий всякое знание, – представить себе, что он взлетит так высоко, этот чиновник не мог. Как не могли этого представить и все остальные. Он и сейчас еще до конца не может поверить, что перед ним тот самый Коба, хотя часто печатающиеся в газетах его портреты свидетельствовали в пользу превращения Кобы в Сталина.

Человек этот когда-то знал Сталина довольно близко: в 1908 году они сидели в одной тюремной камере по обвинению в подстрекательстве рабочих к забастовке и свержению законной власти, иногда встречались на нелегальных квартирах в Баку или Тифлисе. Бывший польский шляхтич покорил Кобу-Джугашвили своим доскональным знанием уголовного права и прочих достижений человечества в этой области, помог ему добиться смягчения наказания за антиправительственную деятельность, но затем, освободившись, уехал в Киев, там закончил юридический факультет Киевского университета, занимал различные судебные должности, прославился своей речистостью, знанием законов и умением их использовать как в пользу подсудимых, так и им во вред.

В ничтожно жалкий период власти Временного правительства этот же человек подписал указ о розыске и аресте Ульянова-Ленина. Другого на его месте давно бы отправили на тот свет, а он не только выжил во время «красного террора», но и, открестившись от прошлого, принял безоговорочно Советскую власть, в двадцатом вступил в партию, какое-то время работал в Наркомпроде Украины, с 1923 года подвизался в прокуратуре РСФСР, читает лекции в МГУ, пишет статьи, выступает с обвинительными речами на судебных процессах, выдержки из которых время от времени печатаются в различных газетах. В том числе и в «Правде».

Они встретились как раз посреди кабинета. Сталин протянул руку, вглядываясь в лицо посетителя.

– Здравствуйте, товарищ Вышинский, – заговорил он, не отпуская руки старого знакомца. И замолчал в ожидании ответа.

– Здравствуйте, товарищ Сталин… – воспользовался Вышинский предоставленной возможностью. Он еще хотел сказать, что рад встрече, но Сталин перехватил инициативу:

– Рад вас видеть, товарищ Вышинский. С удовольствием читаю отчеты о судебных заседаниях, на которых вы выступаете в качестве обвинителя… – Сталин отпустил руку Вышинского, взял его под локоть, повел к дивану, усадил, продолжая говорить, тщательно подбирая слова: – Взять хотя бы судебный процесс по поводу гибели нефтеналивного парохода «Азербайджан». Судя по вашей обвинительной речи, вы хорошо изучили все обстоятельства этого дела. Капитана буксира расстреляли. Это правильно. Сбежать на своем буксире с места аварии и не помочь гибнущим в огне и в воде морякам, есть тягчайшее преступление. Но, как мне кажется, чиновники, которые должны были отвечать за безопасность плавания судов по Каспийскому морю, отделались лишь небольшим испугом. А именно с них и начинаются все наши беды. Сидят люди в своих кабинетах, получают деньги, и не малые, а пользы от них практически никакой. Вреда больше, а не пользы. Время от времени мы снимаем таких бесполезных для дела людей с должности, иногда выгоняем из партии… И что же? Проходит немного времени, их восстанавливают в партии, они возникают в другом месте, иногда на более ответственных должностях. У нас имеются отделы кадров, обязанные следить за подбором и движением по служебной лестнице каждого чиновника. Есть контролирующие органы. Мы за годы советской власть провели несколько чисток партийных рядов от примазавшихся к партии людишек. Но положение с кадрами меняется к лучшему очень медленно. В иных местах даже не в лучшую сторону, а в худшую… Кстати, не попросить ли нам, чтобы принесли чаю? – вдруг спросил Сталин, откинувшись на спинку дивана. – Как вы, товарищ Вышинский, не против?

– Нет, товарищ Сталин.

– Вот и прекрасно. Разговор у нас будет длинный.

Сталин поднялся с дивана, вскочил и Вышинский.

– А вы сидите! Сидите! – остановил его Сталин. – Вы мой гость, я здесь хозяин, мне и командовать. А вы пока подумайте над тем, как нам изменить положение с кадрами. И в самое кратчайшее время…

Сталин подошел к своему рабочему столу, склонился над ним, произнес:

– Товарищ Поскребышев! Попросите принести нам чаю. Ну и… чего-нибудь еще.

Вернувшись к дивану, но не садясь, спросил:

– Ну и как? Надумали?

– Это очень сложный вопрос, товарищ Сталин. Его с кондачка не решить.

– Это понятно, – кивнул головой Сталин. И вдруг, склонив голову набок, заговорил мягким тоном: – Я очень хорошо помню, как в камере предварительного заключения один молодой человек мечтал о том времени, когда все люди станут совсем другими: добрыми, грамотными, снисходительными к невинным слабостям ближнего. Тогда, помнится, этот молодой человек полагал, что со временем отпадет надобность в полиции, тюрьмах, в мерах принуждения. Признаться, я с некоторым скептицизмом слушал эти мечтания. Вы, что же, продолжаете стоять на этой точке зрения?

– Нет, товарищ Сталин. Уже не стою. Однако полагаю, что правосудие, наказывая преступника, должно иметь в виду нечто подобное. А именно: исправление человека, возвращение его обществу совсем в другом качестве.

– Ну, капитана буксира уже не вернешь ни в каком качестве, – усмехнулся Сталин. – Мечтать не вредно. Но, сталкиваясь с реальностью, надо иметь холодную голову и поступать в соответствии с практической необходимостью.

– Совершенно с вами согласен, товарищ Сталин… – начал было Вышинский, но Сталин остановил его движением руки.

– Вам в своей практической работе в качестве прокурора разве не приходило в голову, что в этом вопросе мы как бы топчемся на одном месте?

– Приходило, товарищ Сталин, – заволновался Вышинский, опасаясь, что Сталин не даст ему высказаться. – Иногда сталкиваешься с такими бюрократическими завалами, пробраться через которые очень трудно. А подчас и невозможно. Дело, на мой взгляд, в том, что старые кадры не поспевают за стремительностью процессов, совершающихся в нашей стране. А не поспевают они потому, что отстали от времени и технически, и теоретически. Тут нужны скорости аэропланов, а они все еще не слезли с телеги. К этому следует добавить несовершенство наших законов, в которых много лазеек для всяких проныр. По-моему, все разрешится в течение ближайших десяти-пятнадцати лет, когда им на смену придет образованная молодежь…

– Десяти-пятнадцати лет… – качнул головой Сталин и, повернувшись, медленно двинулся к двери. Там постоял, вернулся к дивану, спросил: – А вы уверены, что мы за эти десять-пятнадцать лет получим то, что нам необходимо? Не забывайте, товарищ Вышинский, что старые кадры постоянно оказывают разлагающее влияние на молодых специалистов, еще не окрепших морально и идеологически. Они не дают им развернуться, проявить себя в деле. А почему? Да потому что боятся: всем станет ясно, что эти старые кадры ни на что не годны. Старые кадры цепляются и будут цепляться за любую возможность, чтобы продолжать жить по-старому. Без решительного избавления от старых кадров мы будем и дальше трястись в телеге по отвратительным российским дорогам, – продолжал Сталин, все более загораясь. – Впереди нас ждет война. Мировой империализм не может смириться с существованием государства, в котором решающую роль играет рабочий класс… Правда, нашему рабочему классу тоже расти и расти. Но у него есть прочная база для такого роста. Это, прежде всего, марксизм-ленинизм. Это – единство партийных рядов. Оздоровление партии есть решающий фактор в борьбе за доверие рабочего класса. Только на такой основе возможно стремительное усиление индустриального и военного могущества нашей страны.

– Я целиком и полностью согласен с вами, товарищ Сталин, – воскликнул Вышинский, воспользовавшись паузой в речи Сталина. – Но как это сделать? Работа наших карающих органов тоже далека от идеала. Здесь тоже решающую роль играют старые кадры, которым не так уж плохо живется. Иногда дела о растрате или стяжательстве рассыпаются под влиянием властных структур, которые всякий раз ссылаются на то, что ущерб де не такой уж большой, а политически дело может принести больше вреда, чем пользы. Мы, мол, сами тут разберемся и все уладим.

– И что, часто случается такое?

– В Центре не так уж и часто, но на периферии довольно часто.

– Вот видите! А вы говорите: десять-пятнадцать лет. Да за эти годы бюрократия так окрепнет и усилится, так воспитает молодое поколение, что оно, это поколение, с пеленок будет считать, что иначе и не может быть.

Сталин замолчал, отошел к своему столу, принялся набивать трубку табаком.

Вышинский тоже молчал, теряясь в догадках о том, какую роль в этой борьбе со старыми кадрами, а не только с оппозицией, отводит ему Сталин.

Принесли чай.

Так и не закурив, отложив трубку, Сталин пригласил Вышинского к отдельному столику. Сели напротив друг друга. Сталин разливал чай по чашкам.

Отпили по паре глотков.

– Выход я вижу только один, – заговорил Сталин раздумчиво. Посмотрел на Вышинского вприщур, закончил: – Выход может быть только один: избавиться от старых кадров физически. На аэроплане, как вы заметили, им места нет. Даже самый большой в мире туполевский аэроплан не выдержал такой нагрузки со стороны бюрократического аппарата…

– Вы полагаете…

– Полагаю. Исторически необходима большая и решительная чистка партийных, советских и прочих рядов от старых кадров. Эти кадры поднялись на революционной волне. В ту пору достаточно было знать несколько лозунгов, чтобы соответствовать политическому моменту. НЭП отравил кадры вседозволенностью, безответственностью. А в результате самый большой в мире аэроплан, названный именем нашего великого писателя Максима Горького, стал жертвой невежественных руководителей. И начать надо с головки оппозиции: Зиновьев, Каменев и прочие.

– Но их уже осудили! – воскликнул Вышинский.

– Да, осудили. Но что это за осуждение, если они и в заключении продолжают свою вредительскую политику? Только избавившись от них, мы сможем начать большую чистку наших «авгиевых конюшен». И вы, товарищ Вышинский, я надеюсь, станете одним из таких чистельщиков.

– Позвольте, товарищ Сталин, но в чем же их обвинять на этот раз? Ведь большинство из них виноваты лишь в том, что не умеют или не способны делать то, что им поручено. Конечно, есть и такие, кто ведет свою работу во вред государству вполне сознательно. Но таких не так уж много. Нельзя же дважды за одно и то же дияние… И потом… Я писал на имя Цэка записку, в которой указал, что признательные показания подозреваемого не могут быть признаны судом доказательством его вины. На этом стоит вся правовая база судопроизводства. Тем более что признания добываются следствием противозаконными методами…

– Я читал вашу записку, товарищ Вышинский. Ее положения хороши в государстве с устоявшимися нормами общественного сознания. Нам до этого еще далеко. История не отпустила нам времени на то, чтобы разбираться, кто не способен работать хорошо, а кто способен вредить сознательно, – продолжал Сталин тихим, но твердым голосом. – Сознательно или бессознательно, а вред от их так называемой работы слишком велик, чтобы мы и дальше могли терпеть такое ненормальное положение. По существу, мы уже начали Большую чистку, товарищ Вышинский. Нам надо провести лишь несколько громких процессов над теми, кто занимает большие должности, кто у всех на слуху. И здесь вы должны показать свои способности к анализу нетерпимого положения и решительным выводам из этого анализа. Пора судить по революционным законам не только капитанов буксиров, но и тех, кто им покровительствует… Судить как вредителей, предателей, врагов революции и народа. Судить как шпионов, пособников Троцкого, фашистских приспешников. Совершенно неважно, в каком качестве окажется бюрократ и бездельник на скамье подсудимых. Никакого компромисса. Никаких поблажек! Вот что нам нужно. Вот что нужно нашему народу, который в значительной степени стал работать на бюрократию, а не на социализм. – Помолчал, произнес жестким голосом: – Я жду от вас ответа, товарищ Вышинский.

Вышинский снял очки, протер их тонкой замшей, водрузил на нос, посмотрел на Сталина, разжал плотно сжатые узкие губы.

– Я согласен, товарищ Сталин.

– Другого ответа я от вас и не ожидал, – удовлетворенно кивнул головой Сталин.

Глава 6

За окном колобродила январская метель. Серые космы снега сновали по крышам домов, взлетали вверх, вытягивались в струну, опадали и, запутавшись в кронах лип и тополей, ссыпались вниз шуршащей крупой. Здесь ветер подхватывал снежную крупу, закручивал в штопор, швырял в окна, в спины и лица прохожих, гнал в подворотни и переулки, чтобы уложить там наконец в тугие сугробы. Казалось, будто кто-то живой, лишенный тепла и солнца, пытается обратить на себя внимание людей, ища у них сострадания и помощи. Но люди, закрываясь от метели руками и поднятыми воротниками, спешили укрыться в подъездах, в продрогших трамваях и троллейбусах, им дела не было до космических бурь и страданий, каждый из этих бегущих по улице людей жил своей жизнью, и только она была для него важнее всего.

Николай Иванович Бухарин, главный редактор газеты «Известия», оторвал взгляд от окна, в задумчивости подергал свою некогда рыжеватую, а ныне грязно-серую бородку.

«Метель революции». Сравнение было не из лучших, но вполне созвучно состоянию души Николая Ивановича. Он и сам сегодня утром шел в редакцию, закрываясь от ветра и снега бобровым воротником пальто, но в те минуты метель была просто метелью. Зато со стороны… Сегодня большинство людей так же закрывается воротником от ветров революции, как от нынешней метели. Эти ветры уже никуда их не зовут, не тревожат их души, не зажигают в глазах священного огня. Остались лишь привычные слова, лишенные изначального содержания. При этом главным выразителем этих настроений является ни кто-нибудь, а сам Сталин, человек, стоящий во главе партии, самой революционной по своей сути. Но Николай Бухарин не закрывается, он всегда готов подставить свою грудь революционной метели, и не только в фигуральном, но и в самом прямом смысле слова. Да что от этого толку, если готовность эта никому не нужна!

Природа всегда вызывала в Николае Ивановиче несуразные чувства, ничего общего не имеющие с материализмом.

«Все-таки в каждом из нас еще сидит дикий человек, поклоняющийся камню или дереву и пытающийся найти в них нечто, созвучное человеческой натуре, – подумал Николай Иванович и потянулся за папиросами. – А там уж и до бога недалеко», – но подумал об этом без былого протеста и возмущения, как о чем-то фатально неизбежном.

Закурив, принялся перечитывать только что написанную передовицу, в которой давался обзор промышленного строительства за прошлый, 1934 год.

Строительство, его темпы и объемы, даже на взгляд скептика были впечатляющими. Конечно, не без срывов по тем или иным причинам, по тем или иным пунктам, так ведь в новом деле без срывов не обойтись. С прошлого лета стало подтягиваться и сельское хозяйство. Несмотря на колоссальный отток сельских жителей в города, количество произведенной продукции увеличилось весьма существенно даже по сравнению с более-менее благополучным двадцать восьмым годом, следовательно, колхозы стали работать, то есть выполнять возложенную на них историческую миссию. Как не крути, как не цепляйся за частности, а в главном Сталин оказался прав: промышленное строительство и одновременная с ним коллективизация деревни должны были дать и дают-таки свои положительные результаты.

Конечно, Сталин Сталиным, но и ты тоже внес в это гигантское дело немалый вклад. Однако без сталинской настойчивости, упорства и целеустремленности таких успехов добиться вряд ли удалось бы, – это ты, Николай, должен признать. Другое дело, что Сталину это строительство заслонило главную задачу, которую поставила История перед Россией: зажечь пожар Мировой Революции, не дать мировому капиталу ни года, ни часа передышки. Вода по капле камень точит. Если бы на Польшу в двадцатом бросили всю Красную армию, какая была под ружьем, Варшава была бы наша. А там и до Берлина рукой подать. И никакая Антанта Европу бы не спасла, потому что разложение ее шло полным ходом. И Гитлер не смог бы захватить власть в Германии. Но именно в то время Сталин показал свое подлинное лицо, хотя в той суете и взаимных обвинениях это его подлинное лицо не было замечено, зато его сугубое выражение откровенно бьет в глаза сегодня: нежелание фронтально атаковать крепость мирового капитала и приверженность генсека имперскому мышлению.

Именно имперское выражение на его политической физиономии видно всем и каждому, а вот говорить о нем желающих немного. К тому же Сталин весьма успешно маскируется революционной фразой, не подкрепляя ее практическими делами.

Дверь кабинета осторожно отворилась, в нее заглянула секретарь, остановилась на пороге, произнесла:

– Срочное сообщение Информагенства.

– Что там?

– Приговор суда по делу «Московского центра».

Николай Иванович молча протянул над столом руку. Секретарь, смуглая еврейка лет сорока пяти, с резкими чертами лица и короткими черными волосами на косой пробор, подошла к столу, подала бумагу с машинописным текстом.

Николай Иванович принял шуршащий тревогой желтоватый листок, пробежал длинным, не моргающим взглядом по черным строчкам и тут же почувствовал сильное сердцебиение. У него даже в животе сделалось жарко и вспотели ладони. Он отодвинул от себя бумагу, в растерянности пошарил глазами по кабинету, наткнулся на понурую фигуру женщины.

Секретарь все еще стояла напротив, чего-то ждала, в черных глазах ее зрел немой крик. Николай Иванович знал эту женщину давно. Когда-то, в молодости, она отличалась своеобразной красотой, но как-то незаметно с возрастом черты лица ее огрубели, вызывая в нем чувство недоумения и жалости. Муж этой женщины, один из ярых приверженцев Троцкого, умер в сибирской ссылке, теперь брат этой женщины проходит по делу «Московского центра». Еще вчера Николай Иванович при случае старался как-то утешить свою сотрудницу, внушить ей надежду на благополучный исход. Сегодня ее чего-то ждущий от него взгляд вызывал раздражение и желание сказать нечто резкое, даже грубое. Однако он не произнес ни слова, лишь досадливо махнул рукой: иди, мол, не мешай, не до тебя! И она покорно повернулась и вышла.

Николай Иванович дождался, когда за секретарем закроется дверь, выскочил из-за стола, заметался по кабинету, нервно потирая ладони. У него и самого зрел где-то внутри вопль отчаяния и тоски, хотя он не ожидал ничего для подсудимых утешительного, если иметь в виду предъявленные им обвинения, но чтобы такие суровые приговоры…

«Успокойся», – велел он себе, прислушиваясь к неровным толчкам своего сердца. И еще несколько раз, точно заклинание, повторил это же веление, пока еще без мысли, оглушенно и потерянно. Но мысль уже зрела подспудно, вытесняя вопль отчаяния и тоски, мысль спасительная и примиряющая.

Легко поддающийся самовнушению, Бухарин не сразу, но приспособился-таки к тем изменениям в политике партии, которые ей диктовал Сталин. Набив себе шишек на попытках противостояния генсеку, каких не набивал на оппозиции самому Ленину, он сдался и с тем же энтузиазмом и азартом принялся за привычное дело – внушать людям те мысли и идеи, которые необходимо было им внушить. Он частенько даже опережал самого Сталина в рвении своем, настолько увлекался новыми политическими поворотами и бросками, даже не замечая, что в них было слишком много его, Бухарина, собственных мыслей и представлений, и, может быть, именно поэтому повороты и броски Сталина, становились как бы его, Бухарина, собственными, но чувствовал при этом себя актером, который вынужден играть роль, предназначенную ему обстоятельствами.

Что ж, такова практическая политика, которая на каких-то этапах частенько расходится с общепризнанными руководящими идеями. Ни сам Маркс, ни Ленин не избежали этого, когда им приходилось на практике воплощать в жизнь свои теории. А уж ему, Бухарину, как говорится, сам бог велел.

Сердце стало биться ровнее, в голове помаленьку прояснилось. Теперь необходимо как-то объяснить случившееся прежде всего самому себе, убедить и настроить себя определенным образом. Он верил в силу слова, а объяснение и самоубеждение – это ведь тоже слова, выстроенные в определенном порядке и направленные вовнутрь. Вот и сейчас надо выстроить их соответствующим образом. Лишь убедив самого себя, можно браться за убеждение других.

И Николай Иванович, глядя в окно невидящими глазами, приступил к самоубеждению, причем к такому самоубеждению, точно дело шло не о нем самом, а о ком-то другом, кто этому убеждению противился. Этот человек, желчный и несговорчивый, стоял напротив, за стеклом, и ухмылялся в пегую бородку, надменно щуря припухшие глаза.

«Да, приговор суда, конечно… если рассматривать его с точки зрения сугубо мирного времени… – медленно и с усилием разгонял свои мысли до необходимой скорости Николай Иванович. – И, между тем, в этом приговоре должна иметь место своеобразная логика и историческая необходимость. Даже, можно сказать, диалектическая неизбежность. Они, эти логика и необходимость, безусловно существовали изначально, но вышли на поверхность лишь с гибелью Кирова… Ничто не возникает из ничего. Движение осуществляется от причины к следствию, пока само следствие не становится причиной чего-то нового… Борьба жестока, жестокость неизбежно навязывается самой борьбой… Жестокость есть следствие борьбы бескомпромиссной… А что станет следствием самой жестокости, покажет отдаленное будущее».

Мысли, еще пока не слишком стройные, принесли некоторое успокоение, да и оппонент Николая Ивановича, смутно прорисовывающийся в оконном стекле, перестал желчно ухмыляться, внимая его философствованиям. Однако этого было мало: мысли эти не должны оставаться втуне, ибо есть еще тысячи и миллионы людей, которые не обладают способностью к самоуспокоительной философии, которых чувство страха или ненависти толкает к разрушительным действиям. Их еще не растраченную энергию надо направить в нужное русло, а для этого мало философских построений. Более того, философские построения не только бесполезны в подобной ситуации, они сугубо вредны. Людям импульсивного действия нужны соответствующие текущему моменту эмоции, направленные в соответствующее направле… эээ… русло…

Увы, мысли не хотели разгоняться до нужной скорости, как это случалось прежде, текли вяло, через пень-колоду. Им, мыслям, не хватало какого-то импульса, пороха и динамита, чтобы взорваться и нестись вперед… вперед, разбрасывая по сторонам искры, осколки и… э-э… капли крови…

«Ну причем тут осколки и кровь? Речь должна идти, скорее всего, о буре, сметающей со своего пути…»

Николай Иванович потер лицо обеими ладонями, потрепал свои уши и стал смотреть на улицу сквозь смутное свое отражение. За окном все так же бесновалась метель, подгоняя редких прохожих, все так же над крышей дома напротив отчаянно сновали серые космы снега. Но постепенно картина непогоды вызвала воспоминания – и как раз такие, какие были нужны в эти минуты.

Когда-то, почти вот в такой же ненастный день, только не январский, как нынче, а ноябрьский двадцать девятого года, он возвращался с Пленума ЦК, на котором его обвинили во всех смертных грехах, заставили каяться и лишили почти всех постов в партии и государстве. Какое одиночество он испытывал, какое отчаяние, какую несправедливость судьбы! Вспомнил, как толкали его прохожие, вспомнил чей-то свист и злобный окрик, а он ничего не мог поделать в ответ на это новое унижение со стороны презренных российских обломовых, пробуждению которых от вековой спячки он посвятил всю свою жизнь.

Даже сейчас, почти через семь лет, Николай Иванович помнил в мельчайших подробностях, как все это происходило. И попытался вызвать в своей душе те же негодование и ненависть, какие испытывал долгое время спустя…

Тогда бушевала над Москвой непогода… Улицы пронзали потоки воды, бешеные порывы ветра… И Каменев – в домашнем халате, тепло устоявшегося квартирного уюта, ленивый голос довольного собой человека, искусственный зевок, едва прикрытый ладонью… И обвинение в недальновидности и прожектерстве. И нервные свои речи, и страстное желание свое пробить непроницаемое равнодушие собеседника, отчаяние и злоба под конец, а потом… Потом – возвращение в Кремль, встреча со Сталиным в коридоре, его покровительственное похлопывание по плечу, усмешка в рысьих глазах, деланно равнодушный вопрос: «Ну, как, Бухарчик, нэ дагаварылся с таварыш-шем Камэнэвым? Нычэго, ешшо успэешь дагаварыться…»

А через полгода оппозиция предательски напечатала разговор между Бухариным и Каменевым, тайно застенографированный в соседней комнате, представив его как переговоры между ним, Бухариным, и оппозицией, направленные на создание коалиции против ЦК и Сталина.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?