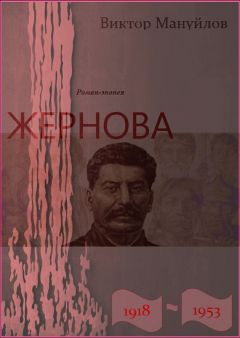

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

О-ооо, проклятье! Как он тогда ненавидел и Каменева, и Сталина, и Рыкова – всех-всех-всех! И как он ненавидит их сегодня!

Глава 7

Так что же случилось сегодня? А случилось то, что он, Бухарин, и предсказывал Каменеву – полный и бесповоротный крах: Зиновьеву десять лет тюрьмы, Каменеву – восемь, остальным по пяти. Что ж, заслужили. Так им и надо! Путались под ногами… Ни нашим, ни вашим… Все-таки есть на свете справедливость! Ай да Сталин! Ай да молодец! Вот уж, действительно, Чингисхан так Чингисхан! Можно позавидовать… Недальновидность? Прожектерство? Как бы не так, товарищ Каменев! Согласились бы тогда с моим прожектерством – сидели бы в Кремле, правили бы страной, задавали бы тон во всем мире. А теперь извольте-ка понюхать парашу. Давно не нюхали? Ничего-с, зато есть, что вспомнить, есть, о чем подумать и пожалеть.

Сердце Николая Ивановича забилось вновь короткими и сильными толчками, но это было совсем другое биение – не то, что несколько минут назад. Такое биение сердца упоительнее даже того, что возникает в объятиях любимой женщины. Такому биению сердца вообще нет названия. Такое биение сердца помогает идти в штыковую атаку, на штурм укреплений врага, на… И хотя Николай Иванович никогда не ходил ни в атаку, ни на штурм укреплений врага, он вновь обрел душевную опору, почувствовал прилив сил и вдохновение, будто лично с бою взял очередную крепость. В нетерпении он кинулся к столу, схватил чистый лист бумаги, «вечное перо» и стал торопливо писать, загибая вниз размашистые строчки. Дрожали руки, разбрызгивались чернила, – возбуждение запоздалого торжества не давало сосредоточиться, оно рождало в мозгу разрозненные картины и дикие предположения, никак не вязавшиеся с теми словами, которые принимала бумага.

Николай Иванович с досадой отбросил «вечное перо», вызвал секретаря, велел сесть за машинку, вновь энергично потер лицо ладонями, отгоняя все ненужное, стал диктовать:

– Итак, заголовок. Пишите: «Свершилось!» Далее с красной строки: «Правосудие свершилось!» Н-нет, не так: «Революционное правосудие свершилось!» Снова с красной строки: «Мы все ждали этого мгновения, как ждут люди посреди знойной пустыни глотка чистой родниковой воды. Ждали члены нашей великой ленинской партии большевиков, возглавляющие великие революционные преобразования в бывшей отсталой России… Нет, не так!.. в бывшей мрачной тюрьме народов под названием Россия, ждали преданные душой и телом этой партии рабочие и колхозники, ждала трудовая интеллигенция, ждали доблестные бойцы Красной армии – ждал весь советский народ. И дождался: изменникам и предателям вынесен справедливый приговор истории: руководители… нет: гнусные руководители и беспринципные участники террористического контрреволюционного центра получили достойное наказание… Нет не так!..участники фашиствующего… далее по тексту.»

Стучала пишущая машинка, порхали над клавишами руки женщины, катилась по ее щеке одинокая слеза, но горе этой женщины уже не трогало Николая Ивановича, он давно позабыл о ней, не его это было горе, да и горе ли вообще, когда идет такая ломка старого… нет, такая борьба с людьми, вставшими на путь предательства и измены! Сколько позади жертв, сколько крови и слез, сколько еще будет впереди! Но без этого невозможна ни одна революция. А коли льется кровь, так это означает лишь одно: революция не стоит на месте, революция продолжается, даже если этого не хочет товарищ Сталин. Следовательно, и он, Николай Бухарин, все еще нужен революции, нужен партии, рано ему успокаиваться и размагничиваться.

Весь день Николай Иванович был возбужден и деятелен. Продиктовав передовицу в следующий номер газеты, он собрал совещание редколлегии, поставил перед подчиненными конкретную задачу: выявить и осветить народное мнение по поводу приговора, а сам приговор подать как следствие этого народного мнения.

– Нужны отклики с мест, – говорил Николай Иванович звонким молодым голосом, и глаза его блестели былым фанатичным блеском, который так поразил когда-то американского журналиста Джона Рида, покоящегося ныне у Кремлевской стены. – Нужны решения партийных собраний, собраний трудовых коллективов, комсомольских, профсоюзных, женских… Ну и так далее. Садитесь на телефоны, звоните во все концы, связывайтесь с парторганизациями, требуйте соответствующих резолюций, пошлите людей на заводы и фабрики, в институты, в школы. И обязательно в общества политкаторжан и старых большевиков. От них получите безоговорочную поддержку! Не мне вас учить, как это делать. Чтобы в завтрашнем номере дать развернутую картину народного гнева и осуждения предателей и ренегатов. Не жалейте красок, острых сравнений, метафор, даже гипербол. Газета должна дышать справедливым гневом и ненавистью, она должна заряжать народ на новые свершения в труде. – Оглядел собравшихся лихорадочно сверкающими глазами, подергал бородку, рубанул воздух крепко сжатым кулаком. – Все! За работу!

Дважды в течение дня Николай Иванович пытался дозвониться до Сталина, но всякий раз недремлющий сторожевой пес генсека Поскребышев сообщал равнодушным голосом, что товарищ Сталин все еще не вернулся с дачи. А Николаю Ивановичу так хотелось поздравить Сталина с победой, так хотелось выразить ему свою поддержку и искреннее восхищение его последовательной борьбой с оппозицией. Он бы сказал Сталину: «Коба, я иногда ошибался, но теперь, оглядываясь назад, я воочию вижу, насколько ты предвосхищал историческую неизбежность своих практических шагов в деле… в деле…» Впрочем, это неважно. Главное, чтобы Коба знал: Бухарин с ним, он давно порвал со всякой оппозицией и готов следовать за товарищем Сталиным…

В тот же вечер, передав текущие редакционные дела своему заместителю, Николай Иванович поехал в Промакадемию. Ему мало было выплеснуться в строчки газетной передовицы. Нужны были живые слушатели, он должен видеть их глаза, должен знать их мнение, и если оно, это мнение, не совпадает с его, он должен так же переубедить несогласных и сомневающихся, как это сделал еще утром по отношению к себе самому.

* * *

Аудитория была переполнена, и сердце Николая Ивановича радостно вздрогнуло: люди пришли услышать от него живое слово, они верят ему, и он докажет им, что верят они не зря. Что там Сталин! Он и говорить-то как следует не умеет. Разве что по бумажке. А вот поставь его перед этими людьми – и что? Да ровным счетом ничего: будет выкатывать из-под усов слово за словом, однообразные и сухие, как катышки из-под овечьего хвоста. Тут не спрячешься за трубкой, не станешь вышагивать с многозначительным видом по узкому пространству по-за кафедрой. Здесь живые люди, алчущие живого слова. И конечно, им нужны разъяснения по поводу приговора. Все-таки осудили не каких-то там Сырцова со товарищи, которые в революции были лишь частью революционной массы, а признанных вождей движения, одних из тех немногих, кто стоял во главе. Такие повороты вызывают недоумение. Недоумение требуется рассеять. Тем более что большинство осужденных – евреи, и у многих несознательных граждан могут возникнуть нездоровые ассоциации.

– В истории часто случаются такие коллизии… – говорил Николай Иванович звонким голосом, вцепившись обеими руками в края кафедры, точно боясь, что кипящее в его груди вдохновение оторвет его от пола и унесет в беспредельность, – …такие неожиданные, я бы сказал, коллизии, когда, при ближайшем рассмотрении кажется, что подобные коллизии противоречат общему ходу событий, их диалектической сущности. Но отойдите на несколько шагов в сторону, взгляните на эти события шире – и вы увидите, что они вполне вписываются в историческое русло, определенное гениями всемирного пролетарского движения. Гибель Парижской Коммуны стала возможной лишь потому, что коммунары, написав на своих знаменах новые социальные лозунги, продолжали между тем слепо следовать буржуазной морали с ее мнимо добродетельным отношением к побежденному врагу, морали, которой сама буржуазия никогда не следовала, прикрывая ею свои грязные делишки. Наша партия отбросила эти так называемые добродетели, признав за основу всякого практического действия революционную целесообразность. Сегодня эта целесообразность диктует нам непримиримое отношение к идейным врагам, потому что их действия, а более всего их помыслы, смыкаются с действиями и помыслами мирового капитала и их верных слуг – фашистов. Хотели мы того или нет, а отношение к нашим идейным врагам, изменившим нашей конечной цели на мировую революцию и построение социалистического общества во всемирном масштабе, может быть отношением двух полярно противоположных исторических сил – коммунизма и фашизма, коммунизма и национал-социализма, коммунизма и троцкизма. Другого нам не дано! Другого попросту быть не может! Иначе нас постигнет участь парижских коммунаров.

Слушатели академии хлопали долго, с восторгом, кричали что-то, что трудно было расслышать в этом гвалте, но что хорошо понимается и воспринимается каждой частицей напряженного тела как безусловное одобрение и понимание.

«Завтра, если уже не сегодня же, Сталину в подробностях доложат о моем выступлении, – думал Николай Иванович, вбирая в себя, впитывая, как впитывает живительную влагу полузасохший цветок, эти аплодисменты и крики зала. – Сталин безусловно должен остаться доволен моим выступлением. Не может быть, чтобы после такой поддержки с моей стороны он не вернул меня в Политбюро… Хотя бы, на первых порах, кандидатом…»

Уже дома, лежа в постели и слушая тихое дыхание своей юной жены, Николай Иванович вдруг представил себе Каменева в тюрьме – не в царской, не в буржуазной, а в советской, – и ему стало как-то нехорошо. Что может чувствовать товарищ Каменев, некогда замещавший Ленина во времена его болезни, – что может он чувствовать, сидя в одиночной камере на жестких нарах?… Говорят, в тюрьме плохо кормят, в камерах холодно, крысы, вши… И Зиновьев, и еще много людей, которых Николай Иванович хорошо знал, с кем работал в советском правительстве, в ЦК, с кем вместе боролся за установление советской власти… Хорошие же люди и преданные коммунистической идее большевики! И вот… «Боже, минуй меня чаша сия!» – вдруг ни с того ни с сего взмолился Николай Иванович и понял, что боится, боится до холодного пота, до судорог в животе, до истерики.

Откинул одеяло, сел на кровати, спустив ноги на толстый ковер. Включил торшер. Заворчала недовольно жена.

– Ты спи, спи, прелесть моя, – виновато произнес Николай Иванович и вспомнил, что сегодня не приласкал жену, не выполнил своих супружеских обязанностей, вообще почти не заметил ее присутствия, не слышал ее слов, не чувствовал ее прикосновений. А она молода, для нее любовь – это почти все, для нее постель и это самое… эти самые игры под одеялом – вершина любви и, может быть, счастья. А он… Эдак можно дождаться, что потерпит-потерпит, да и заведет себе любовника… Ах ты, боже ж ты мой!

Николай Иванович сверху попытался заглянуть в лицо жены, лежащей к нему спиной, но лицо оставалось в тени, и он ничего не разглядел. Может, она и не спит вовсе. Может, думает о чем-то своем, переживает. А он… Ах ты, бож-же ж ты мой!

Встал, поддернул пижамные штаны, сунул ноги в тапочки, пошлепал на кухню. Там, прикрыв за собой дверь, уселся за стол, закурил. Во рту было горько, в голове – пусто.

Заглянула домработница, чья комнатенка примыкала к кухне. Зевнула, прикрывая рот ладонью. Спросила сонным голосом:

– Может, чаю, Николай Иваныч?

– Чаю? Нет-нет, спасибо! Не беспокойтесь. Я вот только покурю… Идите спать.

Сидел, курил, слушая, как громко вздыхает за стеной одинокая женщина, как скрипит кровать под ее телом… Недавно в этой квартире жил Сталин со своей женой. Жена застрелилась. Сталин перешел в другую квартиру… Завтра ему доложат, что Бухарин плохо спал, нервничал. Сталин может решить, что у Бухарина не чиста совесть…

Николай Иванович чертыхнулся, пошлепал в кабинет. Присутствие за стеной женщины, которая наверняка прислушивается к тому, что делается в квартире, а завтра свои наблюдения изложит на бумаге, мешало, раздражало, вызывало беспричинный гнев, будто не только эта женщина, но и все люди видели, как он растерян и как он боится.

А тут еще эти чертовы политкаторжане: не захотели поддержать решение суда, отделались пустыми фразами о возможности пересмотра дела по апелляции… Старые кретины!

Завтра выйдет газета, Сталин прочитает, а общества каторжан, как организации, там нет, старых большевиков – тоже. Лишь частные мнения отдельных представителей. Даже если Сталин и не заметит, ему подскажут, ткнут носом: Бухарин, мол, стоит на позициях этих самых старых дураков, он ничему не научился, ничего не усвоил из своих ошибок и промахов, на словах он – одно, на деле – другое. И Сталин…

Николай Иванович даже застонал от бессилия своего и страха. Но тут же спохватился, стал названивать в редакцию, связался с выпускающим редактором, велел ему вставить в текст строку: «общества старых большевиков и политкаторжан единодушно поддерживают…» Ну, и так далее. Для них же, идиотов, лучше.

Только после этого успокоился, вернулся в спальню и осторожно пристроился под теплым боком жены, обнял ее рукой, нащупал в прорези рубашки мягкую грудь. Жена делала вид, что спит, но он знал, что она уже проснулась, ждет его ласки, более решительных действий. И он, осторожно повернув ее на спину, стал задирать рубашку, учащенно дышать, изображая вспыхнувшую страсть, в то время как в голове его не прекращали метаться обрывки тревожных мыслей.

Наконец жена раскрылась навстречу Николаю Ивановичу, и он, навалившись на нее всем своим телом, забылся всего на несколько коротких минут.

Глава 8

В небольшом старинном доме на улице Кирова, в уютном кабинете с камином, в котором с шипением и треском горели сырые березовые поленья, за круглым столом сидели четверо: председатель общества старых большевиков Оскар Минкин, секретарь Иван Синегубов, старейший большевик и политкаторжанин, проведший на царских каторгах более десяти лет, восьмидесятишестилетний Афанасий Коротеев и председатель общества политкаторжан Григорий Абельман. Все были подавлены только что прочитанной передовицей в газете «Известия», а более всего заметкой, в которой утверждалось, что оба общества единогласно и единодушно поддерживают приговор Зиновьеву-Каменеву и их товарищам. Это сообщение было неслыханной ложью, против которой они не знали, что предпринять.

Всего лишь вчера в этом же кабинете сидел корреспондент «Известий» Борька Шульман и уговаривал подписать заявление, в котором осуждалась преступная шайка Зиновьева-Каменева. Сидел, пил чай с баранками, травил анекдоты, заходил то с одного бока, то с другого, но председатели обществ стояли на своем: нет и нет. Кто хочет, пусть подписывает, но исключительно в частном порядке, для подписи же от имени самих обществ у них нет полномочий, а чтобы получить такую подпись, надо собирать правление, затем собрание, на что уйдет несколько дней – и это только по Москве, а чтобы по СССР, так и думать нечего.

Борька Шульман несколько раз звонил в газету, спрашивал, что делать, ему отвечали: «Настаивать!», он настаивал и даже грозился, что это упрямство может плохо кончиться для самих же упрямцев, но ответственные товарищи только хмурились и твердили одно и то же: «Не можем, потому что не имеем права».

Борька плюнул и ушел. Не в прямом, разумеется, смысле плюнул, а в переносном, то есть в душу плюнул, сукин сын: мол, ну и сидите тут трухлявыми пеньками, отставшими от насущных велений быстротекущего революционного времени, и дождетесь, что вас выкорчуют, чтобы расчистить почву для новых всходов. Он, сукин сын, так и сказал: выкорчуют. Это их-то, прошедших огни, воды и медные трубы! Такую вот молодежь вырастили, для которой нет ничего святого, то есть надо понимать так, что Шульман вернулся в редакцию и сказал, что старые большевики и политкаторжане «за!». Все как один.

– Так что, товарищи, мне сегодня идти в школу или не идти? – нарушил гнетущую тишину Коротеев и приставил к уху слуховую трубку.

– Идите, куда хотите, товарищ Коротеев, – вспылил Абельман. – Хоть в школу, хоть в Политбюро.

– Ась?

– Я говорю, – уже кричал Абельман, – что можете идти!

– Мне б провожатого: сам не дойду.

– А вот товарищ Синегубов – он вас проводит.

– Почему я? – возмутился Синегубов и громко шмыгнул носом. – Как чуть что, так товарищ Синегубов. Сами и провожайте, а мне надо… у меня дела.

С этими словами он поднялся, сунул под мышку папку и покинул кабинет.

– Так идти мне или не идти? – снова завел свое Коротеев.

Абельман и Минкин с ненавистью посмотрели на старика, не зная, как от него отвязаться.

В эту минуту в кабинет заглянула старая революционерка Розалия Пинзур. Она всегда именно заглядывала, чуть приоткрыв дверь, просовывала в щель голову в ожидании, что ее то ли пригласят войти, то ли попросят закрыть дверь с той стороны. Уставившись на сидящих в кабинете испуганными глазами, она ожидала решения своей участи на ближайшие несколько часов или разоблачения ее коммунистической неискренности. Но поскольку ее не гнали, не разоблачали и ничего ей не предлагали, она протиснулась в щель, произнесла обычное: «Компривет вам, товарищи!», робко присела на краешек стула, заглядывая в лицо то одного товарища, то другого.

Розалия Марковна в партию большевиков вступила лишь в двадцать первом году, убедившись, что большевики действительно «взяли власть надолго и всерьез», а до этого числилась сперва в «Бунде», потом… потом даже подумать страшно: состояла в рабочем совете, который был образован в черте еврейской оседлости полковником Зубатовым, а когда зубатовщина приказала долго жить, подалась в сионистки, целью которых было создание государства Израиль, населенного исключительно евреями, и на том самом месте в Ханаане, где такое государство существовало задолго до рождества Христова; из сионисток перекочевала в меньшевики, а уж оттуда – в большевики. Нелегкий и весьма запутанный путь к большевикам прошли и многие другие политкаторжане. И даже «старые большевики».

Хотя Розалии Пинзур перевалило за семьдесят и во рту почти не осталось зубов, она во всю молодилась: носила парик, кокетливый берет и вуаль, красила щеки губной помадой, подкладывала под бюстгальтер вату, кокетничала с молодежью, шепелявя от избытка чувств и вихляя костлявым задом. Энергии ей было не занимать, а встречаться со школьниками и студентами она просто обожала. И ей тут же поручили проводить Коротеева в ближайшую школу, где он должен рассказать старшеклассникам о своих мытарствах по царским каторгам, какие жуткие порядки там существовали и как гибли товарищи, «замученные тяжелой неволей».

– В школу я, конечно таки, пойду, но сперва объясните мне, что такое уже происходит? – заговорила Розалия Марковна, удостоверившись, что без нее здесь не обойтись. – Почему уже от моего имени выражают одобрение судилищу над нашими товарищами по партии? Я заявляю решительный протест! – воскликнула она, тряхнув накладными буклями, и даже притопнула ногой, обутой в огромные боты.

– А чего вы уже нам заявляете свой протест? Заявляйте его Бухарину. Это он без всякого с нашей стороны согласия дал в газете одобрение, которое будто бы идет от нашего же имени. К нему, Роза, к нему! – воскликнул Абельман трагическим голосом.

– И заявлю! И в школе так и скажу, что это беспардонная ложь, порочащая имя большевика-ленинца! Моя принципиальная позиция состоит в том, чтобы выйти на улицу и заявить протест. Пусть нас убьют, пусть расстреляют, но какое это счастье погибнуть за свободу и коммунистические убеждения! – воскликнула она со слезой в голосе и даже всхлипнула.

Все смотрели на нее, будто Розалия Пинзур только что свалилась с луны. И подавленно молчали.

– Ась? – подался со своей трубкой к женщине Коротеев.

– Идемте, товарищ Коротеев. Здесь нам делать нечего! – воскликнула она и снова топнула ногой. В глазах ее уже не было страха, в них светилась решительность и партийная твердость.

– И что будем делать? – спросил Минкин у Абельмана, когда за Пинзур и Коротеевым закрылась дверь. – Опровержения они не дадут. Обращаться к Сталину бесполезно. Выходить на улицу – глупо. Может быть, к Мехлису?

– К Мехлису? Ты шутишь? – отмахнулся Абельман. И, понизив голос до шепота: – Если к кому и обращаться, то к… Сам знаешь, к кому. Но пока дойдет до Парижа, время будет упущено.

– Надо не к нему, а к его сыну, – тоже перешел на шепот Минкин. – Впрочем, и это бесполезно. К тому же накличем на себя беду. И на других тоже… Кстати, ты слышал: Сталин собирается закрыть еврейскую секцию в Цека?

– Не может того быть! – воскликнул Абельман. – А что же Каганович?

– А! – презрительно махнул рукой Минкин. – Да он такой же еврей, как и выходец из рабочих! Он поди и не знает, что такое гаечный ключ и с какой стороны хвататься за молоток! – И заключил: – И все там сплошь фальшивые! Все бывшие семинаристы да кадеты! И коммунизм строят тоже фальшивый!

Дверь открылась, стремительно вошла женщина лет сорока, невысокого роста, плоскогрудая, сухая, подвижная, с лихорадочным блеском в черных навыкате глазах – очень похожая на ту, что только что покинула кабинет, но на тридцать лет моложе. Не поздоровавшись, она бросила на стол пачку газет и воскликнула:

– Бухарин-то! А! Ах, негодяй! Ах, Иуда! Продался Сталину за тридцать сребреников! А мы-то считали его настоящим партийцем-ленинцем! Боже, что происходит? Голова идет кругом!

Выпалив все это одним духом, она упала в кресло, и стала резкими движениями расстегивать пуговицы на лисьей шубке. Ее серое лицо при этом кривилось и дергалось. Казалось, она вот-вот расплачется. Покончив с шубкой, достала из кармана кисет и бумагу, принялась крутить «козью ножку».

Мужчины смотрели на нее с мрачным ожиданием. Они слишком хорошо знали Анну Абрамовну Берзинь, эту неистовую женщину, во время гражданской войны комиссарившую в полках и дивизиях Красной армии, о которой поговаривали, что она, случалось, самолично расстреливала белых офицеров, а также паникеров и трусов из своих рядов. Теперь она подвизалась на литературном поприще: пишет воспоминания о гражданской войне, критику на возрождение русской националистической литературы, Есенина обзывает подкулачником, Пушкина – придворным поэтом-юнкером, во всем видит отступление от революционных принципов. В последнее время ее почти не печатают, и она бушует, обивая пороги партийных кабинетов на Старой площади. Просто удивительно, что ее до сих пор не трогают.

– И что вы молчите, словно уже в рот воды набрали? – задала вопрос Анна Берзинь, окутавшись дымом вонючего табака. – Если все будут молчать, то Сталин нас всех отправит вслед за Зиновьевым с Каменевым. Или мы для этого устанавливали советскую власть? И разве вам уже не видно, что в стране насаждается черносотенство и русский шовинизм, что Сталин берет на себя роль Бонапарта – душителя французской революции? Мне лично все это не нравится. Да!

– Нам тоже, – подал голос Абельман. – Но что мы можем поделать? Оппозиции уже практически не существует, Сталин везде заменяет старые кадры на выдвиженцев из… из всяких деклассированных элементов… И даже из буржуазии. Мы уже не нужны ни революции, ни советской власти. Троцкий только вредит нам своими статьями, уверяя, что народ только и ждет момента, чтобы сбросить Сталина и его клику. А народу до нас нет никакого дела. Мы – отработанный шлак. Так надо понимать начавшуюся чистку партийных рядов.

– Ерунда! – Берзинь вскочила на ноги и забегала по кабинету. – В гражданскую войну мы попадали и в более трудные обстоятельства, но выходили из них победителями. Помню, на Южном фронте… Впрочем, вам этого не понять… В любом случае нельзя опускать руки и давать вертеть собой, как заблагорассудится кремлевскому горцу. Лично я не собираюсь сдаваться.

– То в гражданскую… – безнадежно махнул рукой Минкин. – Тогда все было ясно: этих налево, тех направо. И была уверенность, что тебя поддержат, за тобой пойдут. А сегодня… Сегодня все изменилось. Григорий прав: нас считают отработанным шлаком. Вы только подумайте: в Цэка собираются прикрыть еврейскую секцию! – и никто не протестовал, хотя мы, евреи, внесли самый большой вклад в русскую революцию. И молодежь пошла совсем другая, – добавил он, вспомнив Борьку Шульмана. А вслед за ним и своего внука Левку, который вчера восторгался тем, что «этих выродков» упрятали за решетку. – И заключил: – Мы уже не влияем на политику партии – в этом все дело.

– Так если будете вздыхать и протирать здесь штаны, никакого влияния и не окажете! – взорвалась Берзинь. – Надо идти в народ, будировать его сознание, агитировать, пропагандировать! Вот что надо делать в текущий исторический момент, товарищи дорогие! А вы раскисли и сдались на милость победителей. И кому? Джугашвили, сук-киному сыну!

– Мы и будируем, – попробовал защититься Григорий Абельман. – Вот послали в школу Коротеева…

– Ха! – возмутилась Берзинь, и лицо ее покрылось красными пятнами. – Коротеева! Да он давно из ума выжил. Да у него отродясь его не было! Двенадцать лет каторги – и ни одного побега! Законопослушный революционер! Смешно сказать! В то время как наши товарищи… Самим вам надо идти! Самим! И не в школы, а на заводы, фабрики, на шахты и рудники! Да! А не сидеть тут… – Она махнула рукой, схватила свою лисью шубку и выскочила вон из кабинета.

– Пойду я, – сказал Минкин. – А то там этот Синегубов… Мне кажется, что он связан с Лубянкой.

– Сейчас и Лубянка не поймешь, с кем связана, – проворчал Абельман, давний негласный сотрудник ГПУ.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?