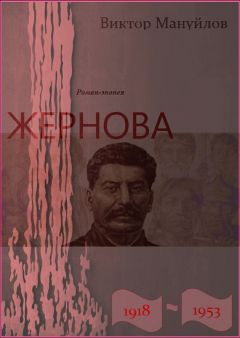

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 25

Солнце еще стояло высоко, но уже не пекло, а излучало приятное тепло, под которое хотелось подставить лицо. Пахло нагретым асфальтом, известью, пыльной листвой. Высоко в небе неподвижно висела серебристая рябь полупрозрачных облаков, – как будто занавес в театре, который вот-вот должен опуститься. Среди этих облаков плавал, такой же прозрачный, но рябой и кособокий, диск луны. Природа вершила свой очередной, вполне понятный наблюдению круг; человечество – свой, совершенно непонятный, особенно если в это движение вдумываться.

Алексей Петрович и Алексей Николаевич медленно шли по Тверскому бульвару мимо скамеек с сидящими на них старушками и молодыми мамашами с детьми, их обтекал поток гуляющих после рабочего дня советских чиновников в поношенных пиджаках и чиновниц в укороченных платьях и юбках. Возбужденные стайки молодежи, одетой в пузырчатые штаны, рубахи и платья, но не замечающей своих невзрачных нарядов, пересекали бульвар в разных направлениях. Целеустремленность и жизнерадостность били из этих юношей и девушек звенящими фонтанами, в оживленных лицах ни тени уныния и неуверенности.

– Вот вам две России, – заговорил Толстой и остановился на перекрестке, твердо опираясь на палку. – Одна Россия – это мы с вами и вот эти чиновники, которые мало чем отличаются от своих предшественников, начиная от средневековых дьяков и подьячих. Новая бюрократия, так сказать. Можно замечать только этих чиновников и писать с них нового «Ревизора» или «Мертвые души». А можно вот об этой молодежи, ибо она тоже Россия, тоже Советский Союз. Настоящее и будущее его. Все зависит от точки зрения. Можно быть Гоголем и можно быть Гладковым… Или еще кем-то. И то и то – правда. И то и то – ложь. А истина где-то посредине. Эта истина и есть… простите за каламбур… истинная русская литература.

– Гоголь сейчас вряд ли может появиться, – выразил свое сомнение Алексей Петрович. И, вспомнив свои недавние рассуждения о Гоголе, осторожно добавил: – А если появится, то непременно откуда-то со стороны.

– Вы имеете в виду Зощенко?

– Из нынешних – никого конкретно. Я имею в виду определенный тип писателя и его отношение ко всему истинно русскому. Такой писатель Петра Первого не напишет. А если напишет, то переврет до неузнаваемости.

– Да, вы, пожалуй, правы, – согласился Толстой. И вдруг, в сердцах ткнув палкой в землю, заговорил торопливо и запальчиво: – Сколько же всего нерусского налипло на русскую литературу! И откуда у нас эта жадность к чужим именам? Будто от количества писателей зависит качество нашей литературы! Ну какой, скажите на милость, из Бабеля русский писатель? Какой такой русский поэт из Мандельштама? Еще в своих дореволюционных стихах он более-менее успешно тщился казаться русским, но в нынешних… Нынешние его стихи столь же маловразумительны, как холстины Малевича. И оба спят и видят Иерусалим и Палестину! Да возьмите того же Гоголя! Несмотря на то, что Гоголь по-русски писал правильнее Льва Толстого, у которого «Война и мир» написаны по-французски… или как бы в переводе с французского, несмотря на это – Толстой все-таки русский писатель, а Гоголь – малороссийский. И не может быть никаким другим, как не может Тургенев быть писателем французским, хотя последние вещи писал по-французски. Если всю эту свору нерусских выставить за скобки, у нас останется не так уж много поэтов и писателей, зато это наши поэты и писатели, какими бы они ни были. А ведь русский писатель – это более чем название. Это состояние души, отражение глубинного духа своего народа. Но что, позвольте вас спросить, отражают бабели и зощенки? Ничего. Даже себя самих не отражают. Потому что они уже не те, кем были, но никогда не станут тем, подо что подстраиваются и что, вместе с тем, хотят причесать под себя. Тьфу!

Алексей Петрович не нашелся, что ответить на эту длинную тираду Толстого. Он не ожидал такого откровения от писателя, который, как ему казалось, тоже подстраивается под чуждые ему нравственные ценности и тоже не всегда искренне и удачно. А то, что Алексей Николаевич помянул Мандельштама, так это, скорее всего, из-за ссоры, случившейся у Толстого с поэтом в том же ресторане, который они только что покинули. Одни говорили, что прав был Толстой, другие – Мандельштам, отвесивший писателю слишком звонкую пощечину. Ясно было одно, что пощечина эта все еще горит на щеке Толстого и требует возмездия.

Они стояли под густой кроной старой липы, в стороне от пешеходной дорожки, и хотя Толстой говорил не так уж громко, Алексей Петрович иногда внутренне поеживался и поглядывал по сторонам, в то же самое время в душе его пели восторженные трубы: он нашел, нашел человека, который думает о действительности и чувствует ее так же, как и сам Задонов. Какое это счастье знать, а не только догадываться, что ты не одинок в этом мире, что там-то и там-то живут человеки, котором ты можешь при случае излить свою душу.

Толстой между тем молчал, смотрел куда-то вдаль и сердито пыхтел.

Алексей Петрович очнулся, глянул на Толстого и заговорил, также торопливо и запальчиво:

– Я с вами абсолютно согласен, Алексей Николаевич, – говорил он, не замечая, что теребит пальцами рукав плаща Толстого. – Я и сам мучительно думал об этом же, иногда даже пугался своих крамольных мыслей. Но – увы: мы так все разобщены, нас так раскидало друг от друга всякими новыми и новейшими литературными веяниями, писательскими дрязгами… Впрочем, мы и не были никогда объединены – это беда истинно русских писателей… Разве что «передвижники»…

– Объединения ищет в основном серость да ничтожество, – сварливо перебил Алексея Петровича Толстой. – Так им легче доказывать самим себе свою значительность и вес. Ведь серости больше ничего и не нужно: главное, чтобы сегодня быть наверху, а там хоть трава не расти.

– Да, пожалуй, – промямлил Алексей Петрович, подавленный безапелляционностью приговора своего именитого собеседника, загнавшего его, Алексея Задонова, в ряды серости и ничтожества. И попытался возразить: – Однако, на мой взгляд, объединению серости и ничтожества надо противопоставить объединение же полярных сил и взглядов.

– Это нереально, дорогой мой Алексей Петрович, – снова нетерпеливо перебил его не слишком связную речь Толстой. – Еще Лев Николаевич сетовал, что зло объединено, а добро разобщено, и достаточно, мол, добру объединиться, как все изменится… Но добро – вещь самодостаточная, всякое объединение ему претит уже потому, что даже в призыве к объединению заложены зачатки зла. История всех и всяческих объединений и партий нам говорит, что любое объединение, под каким бы флагом оно не выступало, состоит на девяносто девять процентов из примазавшихся к нему носителей зла, ибо зло есть как бы масса чувствительных окислов железа, которые мгновенно прилипают к большому магниту, облепляют его и под слоем своим губят изначально заложенное в него добро. Зло тем и берет, что прикрывает себя словами о добре, а добро доверчиво, в этом его сущность, и начинает различать зло лишь тогда, когда оно свяжет добро по рукам и ногам. К сожалению, так было и так будет. И наша с вами действительность – лишнее тому доказательство. Вы спросите, как бороться со злом? Не знаю. Знаю лишь одно: зло непобедимо. Оно лишь иногда устает от своей разрушительной деятельности, ибо эта разрушительная деятельность направлена не против добра как такового, а против всех и вся. В том числе и против самих носителей зла. И тогда наступает эра равновесия между добром и злом. Такие эры человечество нарекает громкими именами: золотой век, серебряный и прочая и прочая. – И вдруг спросил: – Кстати, как вы смотрите на наших евреев?

– На евреев? – опешил на мгновение Алексей Петрович?

– Да, именно на евреев, – уже сердито повторил свой вопрос Толстой. – Меня интересует ваш взгляд на их роль в нашей новейшей истории.

– Признаться, я… – промямлил Алексей Петрович, который не то чтобы не задумывался над этим вопросом, но просто не пытался докапываться до его сути, исходя из практической бесполезности этого занятия. – Я полагаю, что они играют слишком непосильную для них роль. И кое-кто из них начинает осознавать эту непосильность, углубление этой роли пугает их, но остановиться они не в состоянии. Куда это приведет евреев, да и нас тоже, трудно сказать.

– Странно, – произнес Толстой таким тоном, будто он не слушал, что говорил ему его собеседник, и это «странно» целиком относилось к его собственным мыслям. – Мне тут один человек рассказал одну притчу. Наподобие тех, что рассказывал Христос. Суть притчи вот в чем. Живет некий русский человек. Образованный, умный, совестливый. Почти интеллигент в изначальном значении этого слова. Вокруг него тоже неглупые и вполне образованные русские люди. И тоже совестливые. И вот в присутственном месте вдруг что-то укусило этого человека. Где-то там, в штанах. Блоха! Чесаться на виду у всех неприлично, а блоха… ну, вы сами знаете, как эти твари кусаются и как они могут изводить человека. Оглядится наш герой – не видит никто? – почешется. А все время чесаться… Дали ему бумагу на подпись, а у него на уме одна блоха. Вот он и подмахнул бумагу, не глядя. Вызывает его начальник: «Что ж ты, такой-сякой?» Тот разводит руками: неловко признаться, что блоха его донимает. Такого здорового, цветущего – и такая мелкая тварь! Потом блоха будто бы пропала. Но на другой день все повторилось сначала. Смотрит наш герой, и другие тоже почесываются. И опять он не ту бумагу подмахнул, не ту резолюцию на ней поставил. Опять его на ковер. Не выдержал он, признался: «Блоха, товарищ начальник! Сил нету терпеть». «Да что это у вас, товарищи, – вскричал начальник, – все блохи да блохи виноваты! Стыдитесь! Своего ума нехватка, так виноватого ищете!» – Толстой замолчал, потыкал палкой в землю. – Между прочим, – заговорил он вновь, – в давние времена евреи приучали своих рабов заниматься онанизмом с детства, чтобы на жен и наложниц своих хозяев не заглядывались. И те так к онанизму привыкали, что им женщины совсем были не нужны…

Последние фразы Толстой произнес вяло и безразлично. Он то ли не верил, что собеседник поймет его как надо, то ли именно сейчас нашел какую-то формулу, которую искал долго и безрезультатно, и теперь, найдя ее, пытался приспособить к чему-то, известному лишь ему одному.

Алексей Петрович пожал плечами и почувствовал, что ему стало скучно. Да и Толстой поглядывал по сторонам с таким видом, точно искал, в какую сторону ему податься, чтобы не тащить за собой своего случайного собутыльника.

– Не желаете ли еще выпить? – спросил Толстой равнодушно, будто заранее знал, что Алексей Петрович ответит ему отказом.

– А-аа, нет-нет, спасибо, – поспешил тот подтвердить это знание. – Пожалуй, поздновато уже. А завтра на службу…

– Вы все еще в газете?

– Д-да, хочу дотянуть этот год… А там уж на вольные хлеба…

– Да бросьте вы свою газету к чертовой бабушке! – неожиданно сердито воскликнул Толстой, точно Алексей Петрович сказал ему какую-то несусветную глупость. – Бросьте так, как бросают курить. Или пить. То есть немедленно, а не с понедельника, как принято у некоторых господ-товарищей. Имейте в виду, что газета убивает писателя, низводит его до констататора фактов и событий, лишает фантазии и простора. Бросайте завтра же и не ждите нового года. А еще лучше – уезжайте из Москвы в какие-нибудь Вяземы, Кимры… – Приподнял шляпу, чуть кивнул головой: – Всего доброго. – Повернулся и пошел, прямой и величественный.

Алексей Петрович долго смотрел ему вслед, качал головой и недоумевал: когда, на какой фразе он вдруг стал неинтересен Толстому, а Толстой ему? И была ли такая фраза с их стороны произнесена, был ли некий повод для угасания интереса?

Так и не разрешив своего недоумения, он повернулся и пошел вверх по Тверскому бульвару в сторону дома, все убыстряя и убыстряя шаги, мысленно продолжая спорить и с Толстым, и с Горьким, и еще бог знает с кем.

«Конечно, стихия жизни страшно давит на поведение индивидуума, в том числе и на политика, но большевики в гражданскую войну доказали, что можно не только противостоять стихии, но и направлять ее в определенную сторону. Какими методами – другой вопрос. Но та же стихия, подчинившись силе, все-таки продолжает эту силу подтачивать и разрушать, потому что стихийное движение постоянно и неизменно, оно, это движение, и есть народная жизнь, а жизнь продолжается по каким-то своим исконным законам даже в неволе. Даже в армии, скованная дисциплиной, единообразием формы и поведения, стихия не выказывает себя лишь до тех пор, пока… пока… И вряд ли возможно стихию объяснить. А писателю так и вовсе этого делать не нужно. Он должен не объяснять, а описывать. Вот Лев Толстой пытался объяснить, но из этого у него ничего не получилось. Более того, когда Лев Толстой писателя, художника пытался соединить в себе с историком и философом, то выглядело это, по меньшей мере, жалко, – особенно на фоне его огромного таланта художника… – И тут же мысли Алексея Петровича перебросились на Алексея Толстого: – А Алексей-то Николаевич как был барином, так им и остался… И что-то в нашем разговоре было еще, – мучительно соображал Алексей Петрович, продолжая шагать по затихающим улицам. – Что-то такое недосказанное… Впрочем, хотел бы я увидеть человека, который мог бы сказать другому человеку все, что он думает в десяти словах. Тем более, когда мысли спутаны обстоятельствами, как ноги лошади на росистом лугу… И вообще: пошло оно всё к такой матери! И не нужно никого и ничего! То есть в том смысле, что писатель свои сомнения должен разрешать в полном одиночестве, с самим собой, а не тащить эти сомнения на суд первому встречному-поперечному. Даже если встречный-поперечный окажется твоим единомышленником и единочувственником. Более того, единомышленникам и единочувственникам просто не о чем говорить. Да и объединяются не эти люди, а те, у кого совпадают какие-то исключительно личные, эгоистические цели. А таких, как Алексей Толстой, Михаил Шолохов и Алексей Задонов тянут в этот союз, чтобы сказать: „Вот и эти тоже с нами, следовательно, мы правы“. Но подобное объединение от этого не становится союзом. Это, скорее, загон для писателей, но только не союз».

Лодыжку будто обожгло. Алексей Петрович замер на месте и, воровато оглядевшись, почесал одной ногой другую. Неужели блоха? И рассмеялся, вспомнив толстовскую притчу.

Пожилая женщина, шедшая ему навстречу, глянула на него с изумлением… как на последнего дурачка.

Глава 26

Алексей Максимович Горький не уехал в Крым ни на следующий день, ни через день, ни через два: в тот же вечер, почти сразу же после ухода писателя Задонова, а за ним и остальных гостей, позвонил Сталин и попросил о встрече.

Звонок был неожиданным: буквально неделю назад Горький виделся со Сталиным в Кремле, разговаривал с ним о проблемах советской литературы, о привлечении писателей к пропаганде передового технического опыта, достижений науки и социалистического строительства, романтизации службы в Красной армии, особенно в авиации и на флоте. Правда, Алексей Максимович был против того, чтобы каким-то образом навязывать писателям эти темы, когда почти каждый из них темы выбирает по склонности души или, лучше сказать, своего таланта. Однако есть много маленьких и средненьких писателей, которые не наделены особым воображением и будут рады любой предложенной теме. Беда лишь в том, что если дать таким писателям слишком большие привилегии, вся литература сместится в сторону служения власти, выродится и опошлится.

Горький на той встрече со Сталиным об этих своих опасениях ничего не сказал, понимая, что Сталин печется не столько о литературе, как таковой, сколько о государстве, а о литературе – лишь как о составной части государственного дела, и что личные опасения писателя здесь неуместны.

Впрочем, и сам Горький когда-то пекся о государстве… вернее сказать, о душевном здоровье народа, составляющего основу государства, пекся больше, чем об отдельных, даже очень талантливых личностях, с особенной яростью нападая на индивидуализм и введение в храм русской литературы воинственной мещанской пошлости. Беда в том, что так называемые государственные интересы Сталина способны возродить эту мещанскую пошлость под новым флагом, ибо нет ничего более живучего, чем пошлость, и нет большего соблазна для маленьких писателей, чем утверждение пошлости в ранге высокой художественности.

– Я понимаю, Алексей Максимович, – слышался в трубке глуховатый голос Сталина, – что вы настроились на отдых. Я сам настроился на отдых. Есть, однако, вещи, которые требуют своего завершения независимо от наших настроений.

– Мне приехать в Кремль, Иосиф Виссарионович? – спросил Горький, рассчитывая, что одной встречи со Сталиным будет предостаточно и ему не придется откладывать свой отъезд, но Сталин, помолчав, будто раздумывая, предложил встретиться у Горького дома.

– Я заеду к вам завтра, если вы не возражаете, часа в два пополудни. До этого времени я просил бы вас, Алексей Максимович, подумать над некоторыми вопросами воспитания молодежи… Я имею в виду широкое толкование этой проблемы.

– Хорошо, Иосиф Виссарионович, я подумаю, – согласился Горький и, услыхав отбой, медленно положил трубку на рычажки.

Что случилось за эту неделю? Почему вдруг Сталину так срочно понадобилось обратить внимание на проблему воспитания молодежи? В чем суть этой проблемы и в чем недоработки существующей системы воспитания? Вопросов было много, и Горький терялся, каким из них отдать предпочтение. В своих поездках по Союзу Советов, как он называл СССР, Алексей Максимович не раз сталкивался и с проблемами беспризорничества и сиротства, молодежной преступности, скудности школьного образования и много чего еще. Каждая из них требовала огромного внимания, привлечения материальных и человеческих ресурсов, и многое уже делалось в этом направлении. Взять хотя бы детскую колонию, которой талантливо руководит педагог Макаренко… Но вряд ли Сталина интересует что-то отдельное, хотя и важное само по себе, но не решающее проблему в целом. Да и советы Горького не могут распространяться далее общих рассуждений. Так что если бы Сталину нужны были советы по вполне конкретным вопросам, он бы нашел специалистов. Таких специалистов много во всех областях государственной и общественной деятельности, прямо или косвенно влияющих на формирование сознания молодежи. Следовательно…

А что следовательно? Вот детский писатель Корней Чуковский, вроде бы неглупый человек и детскую тематику знает хорошо, и при этом полагает, что детишек, независимо от возраста, надо сажать за малейшие правонарушения… Да, вот и еще одна тема: детский писатель должен любить детей? Вроде бы должен, а если разобраться, то получится то же самое, что и с народом вообще: народ не любит никто, и если описывают его страдания, то исключительно из любви к себе, потому что часть этого страдания так или иначе достается и писателю… Да и за что его любить, этот народ? Не за что! С ним надо постоянно бороться то за одно, то за другое, то против того, то против этого, что возникает в толщах самого народа. И никого, кроме своих выдуманных героев, писатель любить не может и не обязан… Впрочем, к воспитанию молодежи это не относится.

Алексей Максимович поднялся из-за стола и принялся медленно расхаживать по своему кабинету.

Бывший дом промышленника Рябушинского, приспособленный к писательским нуждам Горького, казалось, затаенно следил из темных углов за своим новым хозяином тысячью пар глаз, прислушивался к его шагам тысячью пар ушей. Алексей Максимович не любил этого чужого дома, предпочитая Горки и подмосковные дачи, щедро подаренные ему советским правительством сразу же по возвращении в Советский Союз. Здесь, в бывшем особняке Рябушинского, чувствуешь себя не столько писателем, сколько чиновником, обязанным делать и говорить то, что требуется, а не то, что хочется. Вот и с этим Задоновым… Умный и приятный человек, который многое видит и знает, с которым говорить бы обо всем наболевшем без оглядки, а – нельзя: сам себе не принадлежу, какие уж тут откровенности!

Алексей Максимович закурил и, держа мундштук на отлете, продолжил свое маятниковое движение от окна к стене и обратно. На ум приходило то одно, то другое, но все это не шло к делу, все было мелко и для завтрашнего разговора со Сталиным не годилось. Да и трудно сказать, что может, а что не может годиться в разговорах со Сталиным. С Лениным можно было спорить, не соглашаться, иногда рвать отношения, а со Сталиным спорить не тянет, он подавляет своей безграничной властью и непредсказуемостью решений. Ясно лишь одно: Сталин пришел к каким-то выводам в вопросах воспитания, хочет это воспитание повернуть в нужную для партии – или для себя? – сторону, что-то уже решил, а Горький ему понадобился лишь для того, чтобы лишний раз утвердиться в своем решении и подкрепить его авторитетом всемирно известного писателя.

Так иногда поступал и Ленин, находясь в эмиграции… да и потом, уже став главой Совнаркома: вызовет то одного, то другого, заставит спорить, а решение примет такое, какое уже давно созрело в его голове. Не исключено, что Сталин использует опыт Ленина, которого наблюдал вблизи, возможно, что такой метод вообще есть непременное условие успешного руководства при наличии громадной власти и громадной же ответственности…

Думать без того, чтобы тут же не заносить свои мысли на бумагу, было для Горького делом почти безнадежным. Мысли, зафиксированные на бумаге, возбуждали дальнейший ход рассуждений, требовали оформления в точном слове. Четкая вязь строчек, скользя от головы к пальцам руки и ложась на бумагу, тут же возвращалась назад, но уже через зрение, и, выталкивая из головы и подгоняя новые цепочки слов, заставляла их беспрерывно скользить по нервам руки и беспрерывно же стекать с пера на бумагу. Это был привычный процесс, выработанный годами сидения за письменным столом. Вне этого процесса мысли возникали в голове и лопались тут же, как пузыри в луже во время дождя, оставляя после себя одни лишь неясные ощущения.

Вдоволь находившись по кабинету, Алексей Максимович уселся за стол, взял ручку с ученическим пером, положил перед собой стопку бумаги, обмакнул перо в чернильницу и написал: «Сталин. Проблемы воспитания молодежи». Подумал, зачеркнул слово «молодежи», оставив всего три слова, и тотчас же увидел перед собой Сталина, точно тот сидел напротив, почувствовал на себе расчетливо-холодный взгляд его табачных глаз, услышал медленную речь, сотканную из коротких предложений и сдобренную грузинским акцентом.

Сталин вызывал у Алексея Максимовича болезненное любопытство. Почти такое же, как когда-то Ленин. И даже большее. Потому что для Ленина его положение было естественным, а для Сталина… Из всех вождей революционной волны досемнадцатого года, каких знавал Горький, Сталин, пожалуй, был самой загадочной и самой удивительной фигурой, возникшей как бы из ничего. И самая большая загадка состояла именно в том, как этот человек сумел подняться до таких высот при наличии фигур, как казалось всем окружающим, превосходящих его и по интеллекту, и по эрудиции, и по авторитету в революционных кругах.

Пытаясь разрешить загадку Сталина-человека, Горький прежде всего соотносил его с самим собой: оба поднялись с низов, оба всего достигли исключительно своими силами, волей и способностями. Тут все было ясно. Но ясно применительно к деятельности исключительно литературной, индивидуальной, где все на ладони: и владение языком, и умение выбирать тему, и способность заинтересовать этой темой других, и некоторые знания в тех или иных областях, пусть даже и не слишком глубокие. Между тем власть и литература вещи настолько различные, что всякая аналогия тут же натыкается на пропасть всяческих противоречий, которых не было бы, если бы речь шла о писателе, музыканте или художнике, когда нужно говорить о таланте и его реализации в произведениях искусства, о полезности этих произведений для общества, о новизне и прочая, и прочая. А что можно сказать о Сталине? В чем полезность его деятельности, например, для тех, кто оказался неугодным его власти и вынужден был расстаться не только со свободой, но и с жизнью ради какой-то отдаленной и весьма проблематичной полезности? Взять тех же Сырцова, Зиновьева, Каменева… Тут явно пахнет не только борьбой политической, но и борьбой за власть. А что такое власть вообще и что такое власть одного человека над миллионами и миллионами людей, не имевших отношения к созданию этой власти и даже противившихся ей? Стоит лишь посмотреть в историю…

Впрочем, смотрел, и не единожды.

Если Сталина-человека Горький сравнивал с самим собой, то Сталина-вождя сравнивал с Лениным, и это сравнение было не в пользу Иосифа Джугашвили. Однако и самого Ленина Горький хотел бы видеть несколько другим – более гуманным, более человечным и менее циничным. Но власть… Тут и свои законы, и правила поведения, и многое такое, чего обыкновенному смертному, стоящему вне власти, понять практически невозможно. Именно практически… А если теоретически, то здесь очевидно главное: на смену личности гениальной пришла личность, не отличающаяся особыми талантами, зато неумолимо, как выпущенный из пушки снаряд, направленная на одно – на достижение единоличной власти.

Когда-то Маркс выразился в том смысле, что гении рождаются раз в столетие, а в промежутках их заменяет сумма посредственностей. На практике же выходило, что Сталин возжелал собой одним подменить любую сумму. Может, это неизбежно на определенном этапе истории, в определенной стране, с определенным же населением. А может быть, у Сталина все-таки есть какие-то способности, не только проявляющиеся в борьбе за власть, но и в других областях человеческой деятельности, с этой властью связанных теснейшим образом. И то сказать: без способностей Сталин не поднялся бы на вершину власти, не удержался бы на ней, и страна не смогла бы двигаться в своем развитии вперед в таком бешеном темпе и с такой неумолимой последовательностью… Следовательно, марксов закон не всеобъемлющ, он вполне допускает исключения. Да и сам закон распространяется на людей, которые оказываются наверху в силу рождения в определенной среде, в силу наследственности. То есть выбор тут невелик. Из всех русских царей лишь Петр Великий, пожалуй, соответствовал своему месту и званию, хотя в толще народа талантов неисчислимо. И Сталин, следовательно, прошел жестокий и тщательный отбор среди себе подобных и, следовательно же, занимает свое место по праву.

Итак: «Сталин. Проблемы воспитания»…

Скорее всего, генсек обратился к нему, к Горькому, потому, что Алексей Максимович написал ни одну статью о молодежи и для молодежи, что ему, Горькому, часто пишут именно молодые, и эта переписка иногда появляется на страницах газет и журналов. Что еще? Еще – «инженер человеческих душ». И вообще ближе к народу, чем тот же Сталин…

М-да. А надо ли Сталину быть ближе к народу? В его положении, пожалуй, чем дальше, тем проще принимать решения, имея в виду этот самый народ как некую шахматную фигуру, которая то превращается в пешку, то в ферзя, то, в зависимости от обстоятельств, в любую другую. Так-то, не видя этот народ вблизи, легче манипулировать им и не считать его жертвы: народ он всегда народ, а меньше его или больше, значения не имеет.

Нет, все не то! Сколько ни ломай голову, а предугадать ход мыслей Сталина вряд ли возможно. Ему угодно играть в кошки-мышки? Пусть играет. А он, Горький, будет оставаться на месте, будет терпеливо ждать, когда Сталин наиграется и раскроется сам. Горький не из тех, кто обязан угадывать чужие мысли и желания, он не любитель кошек-мышек. Завтра в два пополудни все раскроется само собой. Надо лишь дождаться, не нервничать и не пытаться угадать. Что касается проблем воспитания, то лично он, Горький-писатель, только тем и занимается, что своими произведениями воспитывает и перевоспитывает человека. То есть – пытается. В силу своего разумения и талантов. Но обстоятельства жизни воспитывают сильнее. Тут все думано-передумано. Все прочее – от лукавого.

Однако успокоение не приходило, и Алексею Максимовичу казалось, что хитрый азиат непременно хочет как-то использовать авторитет Горького в своих целях, что просто так он бы не позвонил и не стал бы настаивать на встрече. Не попасться бы в его сети. Между тем Горький знал, что давно барахтается в этих сетях, что мельче ячеи или крупнее, значения не имеет, а имеет значение нечто большее – большее, чем Сталин, чем Горький и многое другое. Но что это такое, стоящее над всеми и всем? Коммунизм? Или то, что под ним подразумевается? Ведь другие-то люди живут, надеются, верят… Другие-то люди… А это и есть народ. Следовательно, и он, Горький, должен жить так же. Может, и от Сталина зависит далеко не все. Может, и он, как и все, тоже всего на всего лишь раб обстоятельств, слуга исторической предопределенности…

Черт знает что! Казалось: случится революция – и все станет ясно. Случилась – и никакой ясности. Более того, теперь кажется, что в прошлом этой ясности было значительно больше: главные вершители истории – капиталисты и рабочие, все остальные – лишь около, вроде спутников Юпитера. А теперь… И каково самому Сталину – на его-то месте? Может, иначе и нельзя? Может, кого ни поставь, все обернется тем же самым? Разве что с небольшими частностями?

А может, и правда – взять и написать о Сталине очерк? Как когда-то о Ленине… Ведь Сталин очень ждет именно этого. И объективных причин отказываться от написания очерка нет. Более того, с точки зрения политического момента такой очерк просто необходим. Ведь дело не в Сталине как таковом, дело в авторитете его власти, его должности, принимаемых партией решений, в надеждах народа, который исторически всегда связывал свою судьбу с той или иной личностью: с царем, богом, вождем или героем. Сталин – лишь символ, олицетворение народной мечты…

Но как писать о Сталине, если ты в своей речи на съезде писателей заклеймил вождизм, если ты с вождизмом связал Гитлера и Муссолини, имея в виду более всего именно Сталина и пытаясь своими рассуждениями отвратить его от вождизма? Тем самым ты как бы отвел Сталину совсем иную роль – значительно более низкую, менее емкую, чем вождям фашизма и национал-социализма. Как писать о Сталине, если ты иудейское пятикнижие сравнил с «Майн кампф» Гитлера, идею еврейской исключительности – с расистской идеей национал-социализма? Да и вообще: как писать о человеке, который тебе антипатичен, в каждом слове и движении которого ощущается неискренность и дьявольское властолюбие? И все-таки ты восхвалял Сталина! Вместе со всеми. И в таких выражениях, в каких не восхвалял Ленина, хотя тот был более достоин…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?