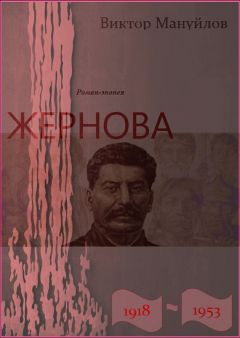

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 14

Димку Ерофеева освободили из лагеря по амнистии по случаю семнадцатой годовщины Великого Октября. Вряд ли освободили бы, не притащи он из тайги на своем горбу раненого командира охранного взвода Пашку Кривоносова, потому что пятьдесят восьмая статья досрочному освобождению не подлежала.

Почти полгода после возвращения в лагерь Димка обретался в нем как бы в подвешенном состоянии: то ли освободят досрочно, то ли нет. Правда, в ожидании решения «инстанций» в рудник Димку не посылали, использовали на всяких мелких работах – кто куда пошлет. Но вскоре он сам прилепился к слесарной мастерской, стал мастерить портсигары и зажигалки, и так насобачился в этом деле, такие иногда штучки выделывал из куска жести, дерева и всяких камушков, отыскиваемых при промывке золотоносной породы, что лагерное начальство, когда подошла ему наконец амнистия, уговаривало Димку остаться вольнонаемным, обещая полную свободу и всякие привилегии.

Нет, ни за какие коврижки Димка не согласился бы остаться в этих гибельных местах. Домой и только домой рвалась его искореженная и изверившаяся душа. Ему казалось, что если он начнет все сначала, но как-то по-другому, без всякой там самодеятельности, то все пойдет хорошо. Может, даже снова примут на рабфак, потом институт, потом… Нет, лучше не загадывать. Как говорил покойный бригадир Сидор Силыч Плошкин, загадывать да отгадывать – дело ночное, а днем надо работать.

В Ленинград Димка вернулся в конце ноября, но на Путиловский не пошел: стыдно было возвращаться туда, где о нем наверняка думают как о каком-нибудь контрике и враге народа, а всем и каждому рассказывать, что это совсем не так, что контрики – это совсем другие, к нему, Димке Ерофееву, отношения не имеющие, – рассказывать об этом было бы невмочь. И Димка решил устроиться на Металлический, благо, слесаря нужны везде, да и в милиции, куда он пришел после возвращения домой, сказали, что решил он правильно, что новую жизнь лучше всего начинать на новом же месте. А еще настоятельно посоветовали сразу же явиться к тамошнему представителю госбезопасности, который и позаботится, чтобы Димке никаких препятствий не чинили.

Представителем оказался молодой белобрысый парень по фамилии Курзень. У парня было крупное и с первого взгляда добродушное, хотя и малоподвижное лицо, а на нем прозрачными капельками росы холодно светились бесцветные маленькие глазки, с жестоким равнодушием ощупавшие Димку с ног до головы. Такие же глаза и такие же лица помнились Димке по лагерю: охранники, например, так же смотрели на него, будто решая в уме, стрельнуть им в Димку или погодить до следующего раза. И после освобождения по дороге домой видел Димка эти глаза, так похожие на глаза Пашки Кривоносова, и в каждом милиционере, и еще в ком-то и где-то, о чем Димка уже и не помнил в подробностях, а лишь как о большом и многоглазом существе, чем и представлялось теперь ему государство, но не рабочих и крестьян, существом большим и добрым, а как бы пребывающим у него внутри, как червь в незрелом яблоке. Не удивительно, что и Курзень был оттуда же и воплощал то же самое, и от него Димка не ожидал ничего хорошего.

Курзень долго расспрашивал Димку о том, как тот попал в заговорщики, как жил и что делал в лагере и почему был освобожден досрочно. Димка, наученный знающими людьми и своим горьким опытом, рассказывал о своем прошлом скупо, отвечая исключительно на поставленные вопросы, не жаловался и не пытался оправдаться. Закончив расспрашивать, Курзень протянул Димке лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом, коротко велел:

– Прочти, вставь свою фамилию и распишись.

Бумага оказалась обязательством, по которому Димка должен сообщать представителям ОГПУ (при этом ОГПУ было зачеркнуто, а сверху написано ГУГБ) как на заводе, так и – в экстренных случаях – в любом отделении управления на местах о всех фактах нарушения советских законов, о любых проявлениях антисоветских деяний со стороны любого гражданина, какой бы он пост ни занимал, как то: антисоветская агитация и пропаганда, террористическая деятельность и намерения лица (лиц) проводить такую деятельность, факты тайных собраний и организаций, подозрения на такие факты, шпионаж в пользу иностранных разведок и… и вообще всякое подозрительное и необъяснимое.

Бумага, ко всему прочему, обязывала Димку сохранять в строжайшей тайне свою связь с ГБ, не разглашать эту связь никому и ни при каких обстоятельствах.

Димка бумагу подписал. У него даже на миг не возникло сомнения в необходимости принятия на себя таких обязательств. И не только сомнения, но и мысли по этому поводу: дали подписать, значит, так надо. И он, оторвав взгляд от бумаги, глянул на Курзеня пасмурными, ничего не выражающими глазами. И встретился почти с таким же точно взглядом, но еще более холодным.

Несколько долгих секунд Курзень пытался смутить Димку своим неломким взглядом, но у него из этого ничего не вышло: Димка будто даже и не видел его глаз, он будто смотрел сквозь него и видел нечто другое. Так смотрят мертвецы, полоумные и слепые. Слегка качнув широкими плечами, Курзень протянул Димке тоненькую книжицу, на обложке которой печатными буквами стояло: «Сов. секретно. Только для служебного пользования».

– Сять фон там, – показал гэпэушник рукой за отдельный столик, – и фнимателно прочитать дфа раса, – велел он Димке.

Тот пересел за столик, дважды добросовестно перечитал текст.

В книжице подробно описывалось, как Димка должен себя вести при обнаружении тех или иных фактов антисоветской деятельности, чтобы не спугнуть врага и не выдать своего сотрудничества с органами; более того, в инструкции разрешалось и даже поощрялось вступление в контакт с врагом советской власти с целью раскрытия всей цепочки заговорщиков, их планов и намерений, но исключительно после обсуждения этого вопроса с представителем ГБ, и с его личного разрешения. И много еще всяких дельных и полезных советов начинающему секретному сотруднику содержалось в этой книженции.

Далее Курзень на словах объяснил, как все прочтенное Димкой будет выглядеть на практике, то есть применительно к рабочей среде. Из слов Курзеня выходило, что и среди рабочих встречаются враги, завербованные вражескими агентами, – как внутренними, так и внешними, – и что эти-то враги есть самые зловредные для советской власти, потому что подрывают изнутри ее основу, ее социальную базу – рабочий класс, пролетариат и трудовое крестьянство.

– Глафное, – внушал Курзень, уверенно строя нерусские фразы и прожигая Димку насквозь маленькими жестокими глазками на широком добродушном лице, – это иметь фсек-да открытый уши и гласа, фсе фидать и фсе слюшать, фсе помнить и фсе понимать. Другой сторона дела – тебья никто не фидать, не слюшать и не снать. Ты будешь иметь кличка Ерофей. Если будешь сфонить, будешь гофорить: Ерофей. Я буду снать, кто есть гофорить.

Димка слушал наставления Курзеня, а сам думал: «Странно, – думал Димка. – Очень даже странно: почему он говорит „ф“ вместо „в“ и „с“ вместо „з“? Разве это так трудно – говорить „в“ и „з“? Это совсем не трудно. И немцы тоже любят вместо „в“ говорить „ф“ и вместо „з“ говорить „с“, хотя у них в языке тоже есть „в“ и „з“. Может, он это специально? А зачем?»

Димку так занимал этот вопрос, что он мало что разобрал из того, что ему наговорил этот Курзень. Зато он понял главное: Курзень обладает властью над такими людьми, как Димка, что амнистия – это так, для вида, что ему теперь до гробовой доски быть сексотом-стукачом, что он из одной клетки, о которой говорил покойный профессор Каменский, попал в другую, больших размеров. В лагере стукачей, если про них узнавали, находили потом в сортире с перерезанным горлом или с удавкой на шее. А на воле? Что будет с ним, с Димкой, если рабочие узнают об этих его обязательствах? Но ведь советскую власть обязаны защищать не только чекисты, но и весь народ. То есть и Димка тоже. И любой рабочий. А что в лагере, так это совсем другое: там другие законы, там сидят либо урки, либо враги. Во всяком случае, из тех, кто бежал вместе с Плошкиным с рудника, один лишь Димка не был ни уркой, ни врагом. А все остальные были врагами. Это ему Пашка Кривоносов очень даже доходчиво объяснил. Как и то, что и он, Димка Ерофеев, тоже вполне мог стать врагом, если бы и дальше продолжались внестудийные занятия по дополнительному изучению марксизма-ленинизма. Как бы это произошло, Кривоносов тоже очень наглядно доказал и показал: сперва человек учится, чтобы больше узнать, потом сами знания начинают уводить человека в сторону от мировой революции и коммунизма, потому что ученье – это как водка: чем больше пьешь, тем больше хочется – и человеку уже не до революции. Что ж, все правильно. Хотя и не совсем. Выходит, что учиться вредно, что учение обязательно приведет ученого человека в стан противников революции и коммунизма. Кого и приведет, а кого и нет. Димку – так уж точно не приведет. И совсем уж неправильно – это что его, Димку, допрашивала Сонька Золотая Ножка. Пусть бы она другим, настоящим врагам, отбивала своей туфлей половые органы, а тем, кто просто оступился по незнанию, тем это делать не обязательно.

И вот уже месяц Димка Ерофеев работает на Металлическом заводе. Никто не знает о его недавнем прошлом, никто не смотрит на него косо или еще как-то не так. Димка числится в беспартийных и очень старается себя не проявлять. Ему даже нравится жить такой неприметной жизнью. После всего, что он испытал и увидел, его привлекает одиночество и тишина. Он и раньше не отличался разговорчивостью, а теперь и подавно – слова из него не вытянуть.

И вдруг сегодня перед самым перерывом подходит к нему секретарь цеховой партячейки, маленький такой, кругленький слесарёк, и говорит, заглядывая снизу вверх в Димкины глаза с некоторой даже робостью и беспокойно вертя в измазанных ржавчиной руках штангенциркуль на 250 миллиметров:

– Ты, Ерофеев, беспримерно должон выступить нонче же на митинге от беспартийной массы с осуждением врагов трудового народа. Поскольку у тебя, парень, имеется образование, стал быть, ты должон соответствовать духу нашего революцьённого времени. – И щелкнул нониусом штангенциркуля, как бы ставя точку и наперед утверждая Димкино согласие.

Димка посмотрел вдаль поверх головы секретаря, точно вспоминая что-то, и согласно кивнул головой: отказывать он так и не научился. Да и боязно отказывать: еще не так поймут и сделают неправильные выводы.

Не знал Димка, как не знал и секретарь цеховой парторганизации, что в партком завода поступила бумага из заводского же отдела ГБ, в которой, помимо прочего, говорилось, что молодого рабочего Дмитрия Ерофеева партком может использовать в агитационно-пропагандистских целях в качестве одного из представителей беспартийной массы, что Д. Ерофеев идеологически выдержан и подкован, правильно понимает текущий политический момент и стоит на платформе ВКП/б/, но требует постоянного за собой контроля и привлечения к активной общественной работе. И когда в парткоме составляли список выступающих на митинге, то включили в этот список и Димку, о чем и поставили в известность секретаря партячейки слесарно-сборочного цеха.

И Димка выступил. Тут, собственно говоря, и выступать-то было нечего: коль скоро суд решил, что эти Зиновьев-Каменев (в сознании Димки эти двое как бы слились в одно, как слились в одно Маркс-Энгельс и Ленин-Сталин)… да, так вот, что эти Зиновьев-Каменев есть враги трудового народа, оппозиционеры, троцкисты и прочее, так оно и есть: суду виднее. Об этом и газеты пишут, и радио со всех столбов кричит, и политинформаторы каждую свободную минуту талдычат. Даже дома отец об этом же, и младший брат, и в трамвае, и куда не посмотри, кого не послушай, – все об одном и том же. Будто и говорить не о чем больше. Будто каждый решил непременно выяснить, что все остальные по этому поводу думают. Будто каждый успел побывать на собеседовании у белобрысого Курзеня, прочитал инструкции и подписал нужные бумаги.

Поразмышляв таким образом, Димка Ерофеев решил, что и это тоже правильно с точки зрения мировой революции и строительства социалистического общества: если каждый будет проверять каждого же на предмет идеологической платформы, если все возьмут пример с Павлика Морозова, то никаких врагов народа скоро не станет, некому будет убивать таких товарищей как товарища Киров, и коммунизм наступит значительно раньше.

В то же время случалось: едет Димка домой с работы или, наоборот, на работу из дому и вдруг глянет на какую-нибудь женщину в трамвае, различит ее черные волосы под шляпкой или беретом, черные глаза и резкие черты лица – и обдаст его колючим холодом. Не то чтобы узнает в этой женщине Соньку Золотую Ножку, а просто вспомнит о ней и представит, что где-то же она, эта Сонька, существует, где-то ходит, ест и пьет, спит, – может, даже с мужиком, то есть с мужем, и дети имеются, – а уж потом едет на свою «работу». И будто наяву вдруг увидит Димка эту Соньку в свете ярких стосвечовых ламп, увидит так, будто это происходит перед его глазами: и как отделяется она от стола, отбрасывая на стену черную согбенную тень, как приближается к какому-нибудь мужику, привязанному к стулу, похожему на трон, а в руках у нее туфля со стоптанным каблуком, и движется эта Сонька зигзагом, точно змея, и дышит сапно, и губы ее фиолетовые подрагивают и кривятся, а в глазах черные огоньки. И жутко станет Димке от этой картины, и дыхание собьется, и сердце споткнется в своем безостановочном движении, и ногам станет холодно.

Да, живет где-то рядом Софья Оскаровна Гертнер по прозванию Сонька Золотая Ножка, и потому, что она живет, весь мир становится черным и враждебным Димке Ерофееву, и что бы он ни делал, все это так или иначе несет на себе отблески стосвечовых ламп в мрачной камере пыток, страшную боль во всем теле и еще что-то стыдное, нехорошее. Никак не может Димка отделить Соньку от всего остального – от того, что правильно и хорошо, никак не может объяснить себе, почему все хорошее и правильное не обходится без этой Соньки, без того стыдного и страшного, что она делает в той камере. И часто по ночам снится ему Сонька, слышится голос Яшки Меклера по прозванию Яшка Мясник, сомневающегося в его, Димкином, пролетарском происхождении. Тогда Димка во сне кричит и стонет, просыпается в липком поту и видит над собой жалостливое лицо матери…

Глава 15

Весна в Ленинград не спешила. Весь апрель держались холода, майские праздники встречали со снегом, ежась от пронизывающего северного ветра. Только к середине мая потеплело, повеяло парной влагой с запада, нагнало туч, зарядили дожди. Но вот уж скоро июнь, а летом что-то не пахнет, хотя и трава зеленеет, и листва на деревьях шумит, и ландыши продают на углу Светлановского и Карла Маркса.

Василий Мануйлов сегодня на завод приехал пораньше: вчера не успел закончить срочную модель корпуса гидронасоса, потому что в чертежи к концу смены внесли кое-какие изменения, так что пришлось в двух местах наращивать уже практически готовую модель, возился до десяти вечера, на сегодня осталось немного, обещал начальнику цеха закончить модель к обеду и сдать в ОТК.

Василий торопился. Не дожидаясь остановки трамвая, соскочил с подножки, зашагал к проходной, испытывая то знакомое нетерпение и волнение, которое всегда сопутствует завершению сложной работы. Вроде бы уже нет для него секретов в его профессии, вроде бы должен привыкнуть к своему делу, а все будто в первый раз: и волнение перед сдачей в ОТК, и тревожный сон, и сожаление, что дело сделано и уходит из твоих рук навсегда.

Завод, как живое существо, на глазах у Василия отряхивался от ночной дремы. Из высокой трубы, до этого едва курившейся, повалил черный дым и поплыл в сторону Невы; в литейке и других цехах взвыли вентиляторы, из распахнутых настежь ворот плавильни потянулась жиденькая цепочка рабочих ночной смены: натруженные руки висят плетьми, сутулятся спины, шаркают подошвы; воспаленные до красноты глаза, серые под ними тени, рты кривятся и раздираются от судорожной зевоты, и даже настырный сырой ветер не может стряхнуть с них тяжелой одури усталости и наваливающегося сна.

Василию хорошо известно это состояние полного равнодушия ко всему окружающему, когда ничего не хочется, глаза не способны видеть, уши – слышать, и властвует над тобой одно единственное желание – ткнуться головой в подушку и спать, спать, спать… Василию известно это состояние, но испытывает он его не так уж часто: модельщики работают в одну смену, потому что работа требует особой точности руки и глаза, свежей, не замутненной усталостью и дневными заботами головы.

Пробовали и у модельщиков ввести двухсменку, да вскоре отказались от этой затеи: пошел брак, получилось не ускорение производственного процесса, а явное замедление. Даже гэбэшники занимались этим делом, искали, не по злому ли умыслу совершили такое начальники, нет ли тут какого заговора, и не из желания ли воспротивиться этому новшеству сами рабочие стали на путь саботажа? Долго разбирались, таская в заводоуправление на допросы то одного, то другого, но закончили тем, что сняли директора завода да пару спецов из отдела главного технолога. Говорят, посадили.

Впрочем, Василий тогда работал еще на «Красном путиловце» и заварушку эту на собственной шкуре не испробовал. Но помнит, что и на Путиловце поговаривали о введении у модельщиков двухсменки, да так и не ввели: видать, учли опыт Металлического завода, оказавшегося пионером в этом деле. Так что у Василия вторая смена выходит лишь в тех не слишком частых случаях, когда требуется изготовить какую-то модель особенно срочно. Но это уже даже и не вторая смена, а сразу две подряд. И ничего, ни разу брака не допустил, ни разу не подвел свое начальство. Ну и себя тоже, разумеется.

Переодевшись в гулкой и сонной тишине раздевалки, Василий пришел в цех, где тоже было гулко от безлюдья. И сонно.

Василию с некоторых пор особенно нравится работать в полном одиночестве, когда ничто не отвлекает от дела. А когда дела нет или оно требует лишь механически повторяемых движений, тогда сами по себе в голове возникают до того широкие мысли, что становится жутковато от их упорного стремления к отысканию истины. Конечно, мысли приходят не сами по себе, а чаще всего от прочитанной книги, от сравнения жизни героев этих книг с жизнью собственной и окружающих тебя людей, но это не главное, главное – что они приходят. Жизнь книжная и похожа на твою, и не похожа, но тревожит она не меньше собственной. Оказывается, другие люди, в других местах испытывают то же самое, что и Василий, мучатся теми же муками, что и он сам. И странно находить в книгах что-то похожее на себя, иногда до изумления и испуга, будто писатель подслушал твои мысли, распознал твои чувства.

Затем, как обычно, мысли Василия от прочитанного переходят на свою собственную жизнь, и от этой своей жизни становится не по себе. Вот он лез в гору и лез, и такое испытывал состояние при виде открывающихся перед ним далей, что, казалось, еще немного подняться – раскинешь руки и полетишь. А потом… Мало того, что сорвался и скатился вниз, так внизу – вдобавок ко всему – его спеленали и обрубили крылья, и теперь не то что взлететь, а не скатиться бы на самое дно…

Василий мелкими движениями стамески снимает тонкую, как бумага, стружку, и постепенно из куска дерева, приклеенного к стенке корпуса, вырисовывается бобышка, с мягкими очертаниями и ровной площадкой. Еще чуть-чуть наждачной бумагой, проверка по копиру – готово. Осталось еще две бобышки – и все.

Сложная работа, как всегда, увлекает, с каждым движением стамески из головы уходит все ненужное, лишнее, мешающее работе, точно он не дерево режет, а свои безрадостные мысли. И не только безрадостные, но и всякие другие. Может, это и хорошо, что никаких мыслей. Знай работай себе и работай. А думать… И все-таки: девять классов, плюс то да се – уже приучили Василия думать, и страшно ему, что привычка эта может исчезнуть как бы за ненадобностью…

Вчера предложил Марии почитать книгу, а она так на него глянула, такими удивленными глазами, точно он предложил ей выйти на улицу голой. Пытался убедить ее, как это интересно и полезно, а в ответ слезы. Кончилось тем, что сам не сдержался, наговорил ей всякого, даже выругался, а если разобраться, то в чем ее вина? Нет за ней никакой вины, потому что не испытывает она ни малейшей потребности в книгах, как ты сам не испытываешь потребности ходить на руках. А ведь иные ходят… Да и пример двоюродного брата у нее перед глазами. Попробуй-ка переубеди ее, что не из-за книг он пытался наложить на себя руки, а от неправильного их понимания. Может, к тому же не те книги читал. И не о том. Но даже если и так, то не книги виноваты, а он сам. Тут и думать нечего.

Сзади хлопнула дверь, взвыла вентиляция – и Василий догадался, что пришел мастер, Евгений Семенович, пришел пораньше, зная, что рано придет и Василий, а одному – по технике безопасности – работать не положено. Сейчас подойдет, встанет сзади и будет турурукать мелодию из оперы «Кармен», которую недавно передавали по радио. Эту мелодию Евгений Семенович будет турурукать дней десять, пока не увлечется какой-нибудь другой. Небось, как и прежде, то есть два года назад, еще когда Василий, ожидая места в общежитии, жил у Ивана Кондорова, стена в стену с Евгением Семеновичем, там все так же вечерами напролет и по выходным с утра до вечера играет патефон, звучат всякие арии и романсы, а по ночам скрипит и стучит в стенку железная кровать, на которой Евгений Семенович пытается заставить понести свою мослаковатую и худющую жену. Василия иногда подмывает спросить у мастера, не забеременела ли его жена, но спрашивать неудобно, а с Кондоровым отношения у Василия разладились, и все лишь потому, что тот когда-то ухлестывал за Марией, а ее влекло к Василию…

– Здорово! – произнес Евгений Семенович и слегка коснулся Васильевой руки.

Василий отложил наждачную бумагу, вытер руки тряпицей, повернулся, протянул руку мастеру.

– Здравствуйте.

– Ну, как?

– Осталось две бобышки.

– Ну-ну. – Потурурукал что-то карменовское, затем сказал, будто между делом: – Слыхал, теперь в высшие учебные заведения будут принимать всех, независимо от социального происхождения?

Василий не сразу понял, о чем речь. А когда до него дошло, рука дрогнула – и лезвие стамески ушло вбок.

– То есть как? – спросил вдруг осипшим голосом и посмотрел Евгению Семеновичу в глаза: не шутит ли?

– А вот так, – равнодушно передернул плечами Евгений Семенович. – Постановление Цэка и Верховного Совета: независимо от социального происхождения. Неважно, кто твои родители – из дворян, буржуев или, скажем, из кулаков. Дети за отцов не ответчики. Хочешь учиться – учись. И должность можешь потом занимать любую. Так сказать, по способностям. В СССР теперь социализм, полное отсутствие классов и антагонизмов, все равны, у всех одинаковые права и обязанности…

Затурурукал и пошел по своим делам.

А Василий еще долго не мог унять дрожь в руках и, чтобы не напортачить, отложил стамеску, взял из пачки папиросу, пошел в курилку, в маленький скверик из полудюжины лип и кустов сирени, затерявшийся меж прокопченными корпусами.

Над головой, хрипло и надсадно, проревел первый гудок. Ему откликнулись заводы «Красный выборжец», «Арсенал», имени Свердлова, какие-то еще: будили рабочие окраины, звали к станкам, печам, верстакам, конвейерам…

Где-то за Ладогой-Онегой встало солнце и теперь медленно карабкалось вверх, иногда выглядывая, играючи золотистыми лучами, в прорехи между облаками. На Неве хрипло, почти по-собачьи, рявкнул буксир. В церквушке, точно при старом режиме, зазвонили к заутрине. Еще совсем недавно колокола там молчали, говорят, веревки с них были срезаны, а двери в звонницы опечатаны ГБ. Теперь, значит, разрешили…

Давно ли и сам Василий ходил под медь оркестров и шелест красных флагов скидывать с церквей кресты и колокола, рушить церковные маковки. И как поменялось все за последнее время, о чем и помыслить недавно не смели: и карточки отменили, и крестьянам дали всякие льготы и послабления, и много чего еще произошло удивительного, что казалось невозможным несколько лет назад. Однако у Василия эти изменения не вызывают ни печали, ни уныния, ни возмущения, ни ропота, какие они вызывают у иных партийных товарищей. Василий считает, что коли вернули старое, значит, так надо. Да и что плохого в церквах и колокольном звоне? Они революции не помеха. К тому же в голове Василия еще удерживаются воспоминания о прошлом, он иногда будто въяви слышит, как в звонкой тишине осенней поры плывет над землей дальний колокольный звон, плывет в серебре паутинок, плывет вместе с журавлиными и гусиными косяками, и печальный звон этот так же неотделим от уставших за лето полей и лесов, как неотделим от них прощальный клекот пролетающих птиц.

«Независимо от социального происхождения…»

Неужели это возможно?

Полузабытое лихорадочное нетерпение охватило Василия, он оглянулся по сторонам, бросил недокуренную папиросу в чугунную урну и поспешил к своему верстаку: ему казалось, что чем скорее он закончит модель корпуса гидронасоса, тем быстрее же решится и его судьба. Не обязательно даже идти на рабфак. К тому же, на весь Питер их всего два, поступить туда не так-то просто, а образование у него и так среднее, можно за лето пройти ускоренную подготовку и сдавать экзамены прямо в Технологический институт. Только надо самому посмотреть это постановление Цэка: вдруг Евгений Семенович что-то напутал. Или бывает по пословице: слышал звон, да не знает, где он. Вполне возможно. Однако внутри Василия уже крепла уверенность, что ничего мастер не напутал, что так оно все и есть на самом деле, как он сказал, и можно будет снова попытаться…

Только бы имелось это постановление и только бы его не отменили.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?