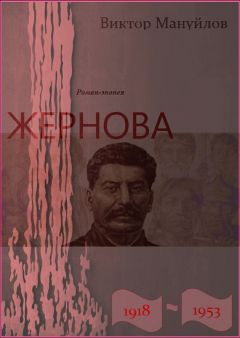

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 19

Трамвай дернулся и, прокатившись несколько метров по инерции, замер, едва отъехав от остановки.

– Тока нет! Ток выключили! – закричала кондукторша, и народ, набившийся в вагоны, ворча и чертыхаясь, полез наружу, под холодный моросящий дождь.

Василий Мануйлов тоже выбрался из трамвая и, подняв воротник плаща, зашагал в сторону завода вместе со всеми.

Кто-то толкнул его локтем. Василий покосился и увидел высокого парня в брезентовой куртке и кожаной фуражке, надвинутой на глаза, обгоняющего его сбоку. Из-под фуражки торчал длинный нос и широкий подбородок. Несколько мгновений потребовалось Василию, чтобы признать в высоком парне Димку Ерофеева. Догнав его, он сам толкнул его локтем, проворчав с нарочитой угрозой:

– Чего толкаешься, Ерофеич? Чай не на трибуну опаздываешь…

Ерофеев резко остановился, обернулся, указательным пальцем ткнул свою фуражку под козырек, с которого капала вода, глянул на Василия исподлобья тяжелым, неломким взглядом, пробурчал недовольно:

– Что-то не припомню…

– Или память девичьей стала? – Василий протянул руку, назвался: – Мануйлов, Василий. Помнишь, в Москву вместе ездили? Ну и… и на рабфаке вместе учились… Правда, в разных группах…

– А-ааа! – протянул Димка равнодушно, вяло пожав Василию руку. – Как же, помню. Рационализатор! Модельщиком, кажется, работаешь. Ну, как же, как же! – И спросил строго: – Учишься?

– Н-нет, – запнулся Василий, не ожидавший такого холодного к себе отношения Димки. Однако пояснил: – Приболел я: пневмония, потом осложнение – такое вот дело. Лечусь. Там видно будет. А ты как?

– Я-то? Да так, – произнес Димка будто через силу, передернул широкими плечами и посмотрел на Василия испытующе, пряча за припухлыми веками свой тяжелый взгляд. – Тоже болел. Пришлось год пропустить. Сейчас наверстываю.

Они пошагали рядом, втянув головы в плечи, в густом потоке рабочего люда, шаркающего в молчании по лоснящейся от дождя мостовой. Нарушать это суровое молчание было не с руки. Да и говорить вроде не о чем. Но за проходной, перед тем как разойтись в разные стороны, Димка спросил Василия:

– А ведь ты, помнится, на Путиловце работал? Или я что-то путаю?

Нечто настораживающее почудилось Василию в голосе Димки: от этого голоса повеяло чем-то далеким, тревожным, точно Димка спросил у него: «А ты не из кулаков ли будешь? А фамилия твоя действительно Мануйлов?» А с другой стороны, и Димка наверняка побаивается, что Василий прознает про его судимость.

– Да нет, Ерофеев, ты ничего не путаешь, – ответил Василий с кривой усмешкой. – Да, было дело – работал на Путиловце. Так ведь и ты тоже, если мне не изменяет память, работал на Путиловце… – И примиряюще добавил: – Везде хорошо, где нас нету.

– Да, это верно, – понимающе кивнул головой Димка. Затем, собрав на лбу глубокие морщины, поскреб в раздумчивости зубами нижнюю губу, хотел что-то сказать, но не сказал, махнул рукой то ли прощально, то ли с досады, повернулся и пошел к сборочным цехам широкими шагами, сутулясь больше прежнего.

Василий с недоумением посмотрел ему вслед, качнул головой, развернулся и зашагал в сторону приземистого кирпичного корпуса литейки, над которым уже вовсю дымили старые закопченные трубы, часто перетянутые ржавыми железными обручами. Слышался мерный рокот вентиляторов, шипение и свист воздуходувок.

Поведение Димки Ерофеева казалось Василию странным, необъяснимым. Ну, сидел… Ну, и что? И при чем тут Василий? Не он же тащил Димку на Ореховую, 2. Вон у них, еще на Путиловском, году в 32-м, взяли одного мужика из литейщиков: показывал листовку, а в ней нарисована карта России, и стоят с одной стороны карты Сталин, Орджоникидзе, Енукидзе и еще кто-то из шашлычников, а с другой – Троцкий, Зиновьев, Каменев – жиды. Внизу написано: «И заспорили „славяне“, кому править на Руси… Что ни власть, то басурмане… Боже, Русь от них спаси!»

Василий тоже тогда подержал в руках эту листовку. Помнится, было почему-то неловко за тех, кто ее сочинил, хотя в листовке изображена и написана была вроде бы чистая правда. Но, видать, не всякое лыко в строку…

А литейщик тот, что принес листовку на завод, через несколько дней пропал, как в воду канул. Но вслух о нем даже и не вспоминали. Однако каждый что-то про себя по этому поводу думал. И Василий, разумеется, тоже. «Поделом, – думал он о пропавшем литейщике. – Не клепай на власть – себе дороже выйдет».

История с листовкой и литейщиком, к тому же, лишний раз доказывала существование оппозиции советской власти и всяких подпольных организаций. Ведь чтобы напечатать ту же листовку, надо иметь и типографию, и бумагу, и краски, и людей, которые листовку будут распространять. А это уже сотни и сотни человек. Если не тысячи. И когда приходишь к такому выводу, то невольно оглядываешься по сторонам и думаешь: а не вон тот ли вечно хмурый и чем-то недовольный человек состоит в оппозиции или, того хуже, в подпольной организации? И вон тот – с виду такой же. А когда так начинаешь смотреть да оглядываться, то и собственная физиономия в зеркале кажется подозрительной: тоже ведь радость из нее не фонтаном брызжет.

* * *

У Димки Ерофеева друзей не было. После возвращения из лагеря вокруг него образовался невидимый круг, переступить который никто из его старых знакомых не отваживался. Сам Димка поначалу сунется к одному-другому: мол, что да как? – а вчерашние друзья-товарищи начинают мяться, смотрят в сторону, спешат уйти, ссылаясь на срочные дела. И Димка еще более замкнулся, сам стал всех сторониться; «да», «нет», «здравствуй», «прощай» – все, что слышали от него окружающие. Даже дома Димка открывал рот лишь при самой крайней нужде, особенно после того, как младший его братишка Колька вдруг ни с того, ни с сего выпалил со слезами в голосе: ты, мол, Димка, враг народа и мне никакой не брат, из-за тебя меня из пионеров выгнали. Отец отодрал пацаненка ремнем, крик стоял на весь дом, сосед, Иоахим Моисеевич Катцель, только что вернувшийся с работы и пивший в своей квартире чай с пресными оладьями, вызвал милицию, Димку и отца забрали, составили протокол, сосед показал, что младшего сына отец стегал по политическим соображениям, поскольку стоит на стороне старшего сына, который был осужден за антисоветскую агитацию и антисемитизм и до конца не исправился.

Несколько часов отец и сын Ерофеевы просидели в холодной, но потом явился оперуполномоченный по Металлическому заводу товарищ Курзень, хмурый и недовольный, что его потревожили в такую поздноту, переговорил с милицейским начальством, и Ерофеевых отпустили.

Курзень Димке в тот вечер ничего не сказал, но на следующий день вызвал к себе и, глядя на Димку холодными безжалостными глазами, посоветовал быть осмотрительным и не давать никому повода для подобных обвинений, какие предъявили ему в милиции, особенно в антисемитизме, иначе он, Курзень, уже не сможет Димке ничем помочь, а новый срок заключения окажется раза в два-три больше предыдущего.

Димка не оправдывался, хотя никакого антисемитизма не было. Тем более, антисоветчины. Но знал, что обвинить его могут в чем угодно. И кто угодно. Особенно старый Катцель, которого в квартире никто не любит за склочный характер. Даже собственная дочь. К тому же этот Катцель, как только Димку посадили, писал всюду и требовал выселить Ерофеевых из квартиры, мотивируя свое требование тем, что квартира именуется «квартирой коммунистического быта», а какой же в ней может быть коммунистический быт, если в ней проживают родственники врага народа? Да и жена у Катцеля больная, требует дополнительной жилплощади. И притих старый Катцель лишь после того, как ему отдали жилплощадь поэта Золотинского, свихнувшегося на писании стихов. Но надолго ли притих – неизвестно.

Все это, вместе взятое, страшно угнетало Димкину душу, непривычную к одиночеству и самостоятельности. И встречу с Василием он поначалу тоже воспринял как желание мало знакомого человека влезть в его, Димкину, душу, потоптаться на ней и обвинить Димку в еще неведомых ему преступлениях. Но чем дольше он думал о встрече с Васькой Мануйловым, тем меньше видел в ней опасности для себя, тем сильнее хотелось встретиться еще раз, чтобы понять и разрешить что-то такое, что никак не удавалось понять и разрешить в одиночку. Намек Васьки на то, что и он, Димка, работал на Путиловском, и что «везде хорошо, где нас нету», говорил о том, что Мануйлов знает Димкино прошлое, но не собирается чураться Димки, что для него это обстоятельство не имеет никакого значения, что, может быть, он и сам пострадал безвинно и тоже ищет себе товарища.

И Димка решил сегодня же дождаться Ваську у проходной и поговорить с ним. Не в лоб, конечно, а осторожненько, с подходом, издалека. И в ожидании встречи с Василием он впервые за последний год-полтора почувствовал, что мышцы лица его расслабились, разгладились, и нет того мучительного напряжения во всем теле, которое он уже и не замечал, но которое не отпускало его даже во сне.

Глава 20

К вечеру разъяснилось, выглянуло солнце, потеплело. В кронах старых лип возились и отчаянно кричали воробьи, иногда шумным комком падали в траву, чего-то выискивали там и клевали, не замечая ни людей, ни собак, ни кошек. А в небе что-то не могли поделить между собой вороны и галки, и тоже галдели на разные голоса. И сочные листья на деревьях, и густая трава, и робкое солнце, и глубокая синева небес в разрывах облаков – все ликовало и будто стремилось друг к другу, соединяясь в единый многоцветный и многоголосый хоровод, который бывает лишь по весне, точно на белом свете перепутались времена года.

– Хорошо, – мечтательно произнес Василий и, сцепив за спиной руки, прогнулся назад всем телом и блаженно улыбнулся, подставив вечернему солнцу свое бледное лицо.

– Да-а, осень, – согласился Димка, тут же вспомнив осень прошлого года, томительное ожидание амнистии, тоску по дому. Затем воспоминание, как всегда, перекинулось на весну, оно оживило погибших Плошкина, Пакуса, одноглазого грузина, профессора Каменского, Пашку Дедыко, комвзвода Кривоносова и странного якута, застрелившего Пашку и через несколько минут застреленного Плошкиным, – всех, с кем пришлось скитаться по весенней тайге сперва прочь от лагеря и прииска, а затем назад, к лагерю и прииску. Сейчас конец августа, а тогда был май, распускались деревья и поднималась трава, тайга полнилась звуками пробуждающейся жизни, и была такая же, как и нынче, тревога в душе, и такая же растерянность перед чем-то огромным и непонятным, и хотя Димка не мог все эти чувства свои и ощущения внятно выразить словами даже самому себе, они жили в нем и требовали выхода.

И что-то вдруг нашло на Димку, – Васькино ли настроение, его ли участие и открытость, – а только начал Димка рассказывать про лагерь, про работу в забое, про обвал в штреке, про побег и возвращение, сбивался, возвращался к самому началу, то есть к аресту, рабфаковскому кружку внестудийного изучения марксизма-ленинизма и даже в свое далекое детство. Он вновь переживал свое прошлое, но уже как-то по-другому, без былого мучительного сожаления и тоски. При этом Димка не столько видел, сколько ощущал, что Василий понимает его, что его не пугает Димкино прошлое – и это еще больше подкупало Димку и делало его признание безоглядно откровенным и правдивым.

Единственное, чего не коснулся Димка в своем рассказе, так это допроса, который учинила ему Сонька Золотая Ножка: стыдно было рассказывать про это, стыдно своего пережитого ужаса, стыдно за Соньку, воспоминания о которой ложились черным пятном на всех женщин без разбору. Ну и, конечно, ни словом не упомянул Димка о своей связи с оперуполномоченным от госбезопасности Курзенем, о подписанной бумаге.

И Василий тоже рассказал Димке о себе, но более скупо. Однако не потому, что менее доверял Димке, а потому что Димкина судьба оказалась куда более трагической, чем судьба самого Василия, более, что ли, запутанной и даже интересной. Так Василию, по крайней мере, казалось в тот вечер. Да и то сказать: в тюрьме не сидел, в забое не вкалывал, от смерти не бегал. А и было-то всего ничего – не приняли в комсомол да исключили с рабфака. И без комсомола можно жить, и без высшего образования тоже.

Потом, когда оба выдохлись, зашли на Светлановском проспекте в дежурный продмаг. Димка купил там бутылку водки, кое-какие закуски (у Василия денег с собой не было, Мария выдавала ему лишь на обед), вышли на улицу, остановились в нерешительности.

– Пойдем в парк, – предложил Димка. – Посидим под сосной… подальше от людей.

Но Василий настоял пойти к нему домой, – благо, совсем рядом. Ему почему-то хотелось познакомить Димку с Марией, показать, как он живет, и, может быть, этим как-то отплатить Димке за его откровенность и доверие. Потому что ничего, кроме Марии и маленькой комнатенки, у Василия не имелось.

Мария собрала на стол, и хотя была недовольна поздним вторжением чужого человека в устоявшийся покой ее маленького мирка, однако виду не показала. А мужчины, похоже, едва замечали ее присутствие, так были увлечены чем-то своим, ей, Марии, совершенно непонятным, и все говорили, говорили… Затем, покончив с водкой и закуской, выпив по два стакана чаю, поднялись и ушли в опустившуюся над городом ночь…

– Ох, как неловко вышло, – произнес Димка, останавливаясь и прислушиваясь к недалекому дребезжанию трамвая. – Ведь мы с тобой твоей жене даже конфет не купили… И вообще как-то… Это я все виноват… Ты уж, Вась, извинись перед нею за меня, а то стыдно, ей-богу…

– Да ничего, она без претензий, – успокоил Димку Василий.

С этого вечера Василий и Димка стали встречаться на проходной чуть ли ни каждый вечер. То Димка ждет Василия, то Василий Димку. И пешком идут до самого Васильева дома в Лесном, где на одной из узеньких улочек, ответвляющихся от Светлановского проспекта, почти на опушке соснового бора стоит деревянный двухэтажный дом всего из четырех густо заселенных коммунальных квартир. Каждый в этой неожиданно возникшей дружбе наверстывал что-то свое и открывал в самом себе дотоле ему неизвестные стороны. Тянуло Димку к уюту чужой семьи, здесь он отходил душой и старался изо всех сил быть чем-нибудь полезным для новых своих друзей.

Однажды, в воскресенье, Димка приехал к Василию домой – собирались пойти на природу, – и застал у них девушку лет восемнадцати, как оказалось – Мариину двоюродную сестру, недавно приехавшую в Ленинград и поступавшую на «Светлану» ученицей сборщика электронных ламп. Девчонка была плотненькая, крепенькая, как гриб боровик, с большими темно-серыми, с таинственной синевой глазами.

– Тая, – тихо произнесла она и протянула Димке ладошку с плотно прижатыми друг к другу пальцами.

И у Димки во рту сразу стало сухо, язык прилип к небу и никак не желал отлипать, хотя Димке впервые в жизни хотелось быть речистым и необыкновенно умным. Но слова не находились, а если что-то и приходило в голову, так исключительно не по делу.

Почти весь день провели в парке, лишь под вечер прогнала их оттуда неожиданно наплывшая с Финского залива мрачная туча. Последние метров двести бежали под дождем. Василий придерживал Марию под руку, укрывая ее от дождя пикейным одеялом. Димка тащил наспех собранные газетные кульки и свертки. Перед домом все это, размокнув, вдруг развалилось в его руках, посыпалось на мокрую землю, и этот пустяковый факт вдруг привел всех четверых в такое веселое состояние, с таким хохотом собирали они рассыпавшиеся вещи, будто ничего смешнее на свете и не бывает. С хохотом же ввалились в квартиру и долго не могли успокоиться, каждый пустяк окрашивался в их глазах в легкомысленные тона, каждое слово звучало призывом к веселью.

С этого воскресенья Димкина жизнь наполнилась новым смыслом – ожиданием встречи с Таисией Ершовой. А встречи эти случались только по воскресеньям и только у Василия дома. Ни на что другое Димка не осмеливался, да и времени было мало: подошли выпускные экзамены, они же – вступительные в институт, приходилось зубрить все свободное время. Но мудреные математические и физические формулы, не менее мудреные формулы философские плохо лезли в Димкину голову, где почти все закоулочки занимала Тая со своими темными с таинственной синевой глазами, плотной фигуркой и простенькими мыслями.

Василий, глядя на увлечение своего едва обретенного друга, хмурился, завидовал Димке. Мало того, что тот через месяц станет студентом, и уже это само по себе отдалит его от Василия, так он еще и втюрился в Тайку, девку и не шибко-то привлекательную, а тем более умную. И когда Таисия появлялась в их квартире, а появлялась она часто, и не только по воскресеньям, старался поддеть девчонку ее деревенскими замашками, наивными взглядами на действительность, и даже тем, что она так вдруг увлеклась Димкой Ерофеевым.

– Ну, выйдешь за него замуж, – говорил Василий, расхаживая по комнате. – Ну и что? Он инженер, а у тебя всего четыре класса. И книжек ты не читаешь, а на одних кинофильмах да на Любови Орловой настоящую семью не построишь. О чем вы будете говорить? Говорить вам не о чем.

– Будто вы с Маней умные разговоры разговариваете, – отбивалась Тая, сердито поглядывая на Василия.

– Так откуда им взяться, умным-то разговорам? – сердился Василий. – Она за всю жизнь ни одной книжки не прочитала.

– Книжками сыт не будешь, – не сдавалась девчонка и уходила на кухню помогать Марии по хозяйству.

А Мария была довольна тем, что Таисия пришлась по душе Димке, а он – ей. Собственно, она и пригласила ее к себе домой, в тайне рассчитывая, что Димка увлечется ее двоюродной сестрой. Тем более что дружба Василия с Димкой пугала Марию. Во-первых, Василий стал как-то решительно удаляться от семьи; во-вторых, они с Димкой как сойдутся вместе, так непременно бутылка на стол и пьяные разговоры, которые заставляли сжиматься сердце Марии своей ожесточенностью; и, наконец, в-третьих, стала Мария то и дело натыкаться на внимательный и тоскующий взгляд Димкиных серых глаз, пугавший ее откровенной настойчивостью. А в памяти Марии еще свежи были воспоминания о домогательствах Ивана Кондорова, которые чуть не лишили ее Василия. И вот только все наладилось: Василий стал и к семье потихоньку привыкать, и об учебе вспоминать все реже, и к самой Марии появилось у него что-то теплое и бережное, как вдруг откуда ни возьмись этот Димка. Нет, кто-кто, а Мария была очень довольна своей находчивостью и чем эта находчивость обернулась.

Глава 21

Книга очерков Алексея Задонова «По великому пути» – о его путешествии по Турксибу – вышла в январе; в июле, тоже отдельной книжкой, вышел роман «Перековка» – об идейной и нравственной перековке сознания старого интеллигента, – поначалу напечатанный с некоторыми сокращениями в «Новом мире» летом же прошлого года. И хотя Алексей Петрович не считал эти произведения вершиной творчества писателя Алексея Задонова, все же был доволен самим фактом своего вступления в большую литературу. Теперь-то он может наконец проститься с газетой и полностью посвятить себя главному делу своей жизни – созданию такого романа, который был бы не только созвучен эпохе, но и открыл бы новую страницу в русской литературе.

Прямо в издательстве Алексей Петрович приобрел по льготной цене пятьдесят экземпляров романа и принялся раздаривать эти экземпляры направо и налево, как до этого раздаривал книгу очерков. Он был уверен, что подаренную книгу, да еще с надписью автора, не могут не прочитать – хотя бы из приличия, следовательно, все более-менее близкие ему люди станут еще ближе, а сам он в их глазах поднимется еще на одну ступеньку вверх. Правда, эти люди не занимают высоких постов, не от них зависит популярность и значение писателя Задонова в литературных и издательских кругах, зато одни знали Алешку Задонова чуть ли не с пеленок, будучи приятелями отца, с другими Алексей Петрович учился в гимназии, с третьими в университете, с четвертыми работал по железнодорожному ведомству, пятые были ближними или дальними родственниками, шестые… да только вряд ли кто из них подозревал за ним такую будущность, если вообще подозревал хоть что-нибудь, – так тем более.

Вернувшись из командировки в Донбасс, где спешно и повсеместно прокладывались вторые пути для бесперебойной железнодорожной связи с центром, на следующий день утром, едва Алексей Петрович переступил порог своего кабинета, его вызвал к себе главный редактор.

– Заходи, Алексей, – сказал Главный, протянув через стол руку и, лишь только Задонов опустился в кресло, подвинул по столу к нему его же роман, ткнул в него пальцем, велел: – Пиши!

Алексей Петрович ухмыльнулся, раскрыл книгу, размашисто накидал несколько уже давно созревших в голове строк: «Моему любимому начальнику и благодетелю в качестве подхалимажа, в количестве одного экземпляра, лично им приобретенного за свои коврижки, дарю бесплатно сии строчки с пожеланиями благожелательного ко мне отношения и уверениями в вечной любви и покорности.

Алеха Задонов. 20 августа 1935 года».

Главный прочел, буркнул:

– Шут гороховый. За это поедешь в командировку в Калининскую область. Нужен очерк о передовом колхозе, нужен положительный, так сказать, пример…

– Завтра? Завтра не могу: на завтра приглашен к Горькому. На восемнадцать нуль-нуль.

– Ишь ты, – сказал Главный и с любопытством уставился на Задонова. – Растешь, однако. Или уже вырос?

– Скорее, подрос.

– Да-а, вре-емя… Сам звонил?

– Нет, секретарь.

– В колхоз не завтра, однако ехать надо. Как только отпишешься о командировке в Донбасс. На всякий случай вот тебе адрес, фамилия председателя колхоза, анкетные данные. И не тяни резину. Дерзай! – И, когда Алексей Петрович уже взялся за ручку двери, произнес все тем же ворчливым голосом: – Ты, Алексей, смотри там не зарывайся: у Горького бывает народец тот еще… А то я тебя знаю… – И покрутил в воздухе длинными пальцами несостоявшегося музыканта.

– Это я перед вами могу зарываться, товарищ начальник, а перед Горьким… – и повторил жест редактора, скорчив при этом рожу законченного идиота.

Алексей Петрович уже с час поди безвылазно сидит у себя в редакционном кабинете. Его высокий лоб, с нависающими над ним густыми русыми волосами, хмур и озабочен, на столе исчерканный лист бумаги, на котором он пытается слепить из десятка слов дарственную надпись Максиму Горькому. Надпись должна быть короткой и емкой, теплой, искренней и не избитой. Горький – это Горький, а не Главный, с которым ты запанибрата.

Еще вчера Алексей Петрович даже не помышлял дарить Горькому книгу, тем более – оказаться его гостем, но вечером позвонил секретарь писателя Крючков и от имени Горького пригласил Задонова на завтра – в связи с отъездом Алексея Максимовича в Крым на отдых и лечение. Он так и сказал: «в связи», точно отъезд на отдых и лечение непременно требовал некоего участия в нем писателя Задонова. По тону секретаря не трудно было догадаться, что отказ от приглашения невозможен, – да Алексею Петровичу и в голову бы не пришло отказаться, – однако тон этот его покоробил.

Впрочем, обиделся Алексей Петрович уже потом, когда положил трубку, а пока выслушивал вежливую и сухую речь секретаря, пребывал в состоянии оглушенности – больше от неожиданности, чем от самого тона. И с той самой минуты в нем грызутся два Алешки Задонова: один требует не ходить, потому что унизили известного журналиста и писателя Алексея Задонова; другой, наоборот, убеждает, что надо быть действительно законченным идиотом, чтобы не пойти к самому Горькому, потому что, во-первых, интересно, а во-вторых… и в-третьих-десятых то же самое, а если обращать внимание на тон каждого лакея, то надо сидеть дома и не высовывать из него своего задранного носа.

Нос оказался аргументом неоспоримым – и другой Алешка Задонов пересилил.

Окно в кабинете Алексея Петровича распахнуто настежь, в него глянцевитой листвой заглядывает старый тополь, в листве неистово чирикают и возятся воробьи. На белесом небе уже несколько дней ни облачка, тополь сонно помаргивает мириадами зеленых глаз. Жарко и душно. Хочется на природу, лучше – в длительную и далекую командировку. Лежать на полке, смотреть в окно на проплывающие пейзажи, думать под стук колес о том, что где-то ждет тебя новая любовь, представлять себе ее глаза, фигуру, вслушиваться в ее речи, тосковать…

Алексей Петрович и героя своего романа наградил этой тоской и ожиданием, но ожиданием не просто женщины, а женщины молодой, красивой, наивной и свежей, как дыхание утреннего ветерка. При этом писал интеллигента со своего брата Левы, у которого таких ожиданий не было и не могло быть: ему бы свою Катерину удержать возле себя – и то слава богу, но в основном брат вполне подходил в качестве натуры для перековавшегося интеллигента. Все остальное Алексей Петрович списал с самого себя. Да и как иначе?

А тут потей и пиши… Хотя писать, быть может, вовсе и не обязательно, как не обязательно идти к Горькому со своей книгой: наверняка она у него уже имеется. Однако идти с пустыми руками неприлично…

Отношение у Алексея Петровича к Горькому сложное и противоречивое. Подкупало и восхищало, что русский человек из низов поднялся на такую высоту и стал как бы символом эпохи. Однако писатель Горький не был близок Задонову: он чувствовал в его выверенных строчках фальшь и двусмысленность. По мнению Алексея Петровича, Горький, хотя и называется официально «пролетарским писателем», остается певцом мещанства, выразителем мещанской психологии и мировоззрения, именно поэтому с такой настойчивостью он проклинал эту психологию и мировоззрение практически в каждом своем произведении. Тут явно давала о себе знать борьба с самим собой, борьба бесплодная и потому ожесточенная. А что до романа «Мать» – так эта вещь в его творчестве совершенно случайная. Так певчий дрозд, хотя и поет иногда соловьем, хотя выплескиваются из него действительно соловьиные коленца, остается все-таки дроздом, и до настоящего соловьиного пения ему далеко.

Кто-то верно подметил, что из каждого литературного произведения торчат уши, нос и прочие выступающие части писателя, чуть ли не в каждом слове видны его характер, привычки, вкусы, тайные вожделения, темперамент, социальное происхождение и, уж конечно, национальные особенности. Какие звонкие псевдонимы себе не придумывай, на каком языке не пиши, а своего нутра не скроешь, оно в чем-нибудь да скажется. И Алексей Петрович знает это не только по себе. Он всегда может о другом писателе сказать больше, чем обыкновенный читатель. И даже больше, чем предполагает сам автор.

Взять того же Гоголя. Считается великим русским писателем. А на самом деле? На самом деле из его творчества торчит нос и оселедец самого настоящего хохла, малоросса, украинского националиста. И Пушкин его считал таковым, и его современники, и даже Белинский. Да вот хотя бы такой факт: все творчество Гоголя явно делится на две неравноценные части: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» – с одной стороны; «Петербургские повести», «Ревизор» и «Мертвые души» – с другой. В первой части сердечная теплота, любование, мягкое чувство юмора. Во второй – сарказм, презрение, страх перед огромной и непонятной силой, способной раздавить зазевавшегося прохожего, страх, не переходящий в озлобленность только благодаря особенностям таланта писателя. И ни единого доброго слова. Разве что снисходительность. А что до явной нелепицы, будто ничтожество Чичиков катит по Руси на «Русь-тройке», так это откровенная лесть, ложка меда к бочке дегтя, чтобы москаль не набросился на малоросса господина Гоголя с кулаками.

Алексей Петрович уверен, что Гоголь никогда не отважился бы написать ни «Ревизора», ни «Мертвых душ», если бы подобные сюжеты пришли в его голову сами по себе. Но сюжеты сии подсказал ему Пушкин, и это решило дело: Гоголь воспринял подсказку как веление сверху, как божий перст. Впоследствии, все более раздуваясь от лести, звучащей со всех сторон, от самовнушенной предопределенности своей судьбы, Гоголь стал смотреть на себя как на самим богом избранного судию Великой Руси.

Вместе с тем писателя всю жизнь преследовал страх за эту его гордыню. Страх вверг Гоголя в мистицизм и фанатическую религиозность, выгнал из России, где в глазах каждого москаля чудились гнев и осуждение, заставил жить на чужбине, кочевать из страны в страну – при этом на пенсион, выпрошенный у самого императора Российского. Страх понуждал писателя постоянно что-то исправлять и смягчать в написаном ранее. Гоголь до конца дней своих никак не мог поверить, что в Петербурге и Москве его пасквили приняты с искренней благожелательностью, что москали не разглядели его к ним нелюбви, он донимал своих русских корреспондентов настоятельными просьбами писать ему обо всем, что говорят в тамошних литературных кругах о его произведениях, а пуще всего – о том, кто и как его ругает. Это при его-то бешеном честолюбии и самомнении! – явное фарисейство и желание предупредить именно ругань и здоровую критику.

Но его не ругали и почти не критиковали, ибо русские в своем самоуничижении, в своей извечной склонности к покаянию за свои – и чужие! – грехи оказались не способны на такую ругань, как Пушкин не был способен написать ни «Мертвых душ», ни «Ревизора», потому что был русским писателем и любил Россию безгранично, хотя в минуты отчаяния ему в голову наверняка приходили сюжеты и более ядовитые и злые.

К тому же в самой России всегда полно ее ненавистников, наделенных такими лужеными глотками, какие перекричать великороссу не под силу. Да и стыдно как-то: грязи в любезном отечестве действительно по самую маковку, разве что цвет и запах меняются. Да и сами крикуны, сделав Гоголя своим знаменем, не столько борются с грязью, сколько ее добавляют и перемешивают.

Но Гоголю показалось мало «Ревизора» и «Мертвых душ»: они все-таки аллегоричны, они все-таки безадресны. И тогда его захватывает вздорная идея, что человек – особенно русский человек – только тогда сможет пристально посмотреть на себя и разглядеть свои недостатки и даже пороки, только тогда займется их исправлением, если ему влепить хорошую оплеуху. И он публикует «Избранные места из переписки с друзьями», в которых не только пытается оправдаться за «Ревизора» и «Мертвых душ», но и закатить такую оплеуху всем своим благодетелям, от которой бы вздрогнула вся Россия. И не меньше. При этом он униженно заискивает перед царем в надежде на продление пенсиона и вспомоществование на поездку к «святым местам». Иногда он вообще теряет чувство меры и несет такую околесицу, что просто стыд и срам. Да только страх от этого никуда не девается, он овладевает всем существом писателя, взвалившего на себя непосильное бремя, парализует его волю, помутняет сознание. Только страх перед мрачным будущим заставляет Гоголя писать вторую книгу «Мертвых душ», как бы покаянную книгу, однако ненависть к России выходца из сонной Малороссии и непонимание ее пути неудавшимся историком не позволила довести это дело до конца, заставила сжечь неоконченную рукопись. Гоголь не без основания полагал, что фальшь второй книги «Мертвых душ» ему не простят, как простили клевету и поношения на великий народ и созданное им великое государство, что фальшь этой книги как бы осветит мертвенным светом написанное ранее, и перечеркнет его. И не простят как раз те, кто Россию ненавидит.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?