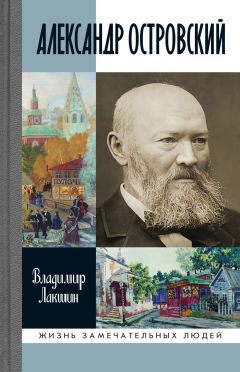

Текст книги "Александр Островский"

Автор книги: Владимир Лакшин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Университет

День единственный, всегда памятный – первый университетский день… Прохладное и ясное сентябрьское утро, толпа студентов у крыльца на Моховой. Еще рано, и солдат не спешит отворять двери.

Студенты старших курсов в помятых (особый студенческий шик) фуражках собираются в шумный кружок: объятия, смех, крепкие рукопожатия, рассказы о минувших вакациях: кто провел лето в имении тетки, кто учил в деревне детей полоумного князька… Все новые и новые фигуры появляются в воротах резной чугунной ограды и поднимаются к крыльцу; подъезжают экипажи студентов из богатых семей – молодые люди соскакивают с подножек, придерживая рукой парадную треуголку, со шпажкой на боку.

И не смешиваясь с этой шумной толпой, пока еще чужие в ней, стоят оробевшие новички, розовые от волнения, с шеями, зажатыми в узких воротниках синих мундиров. Они пришли сюда раньше всех, но почти ни с кем не знакомы, не знают, как держать себя, и только жадно вдыхают всей грудью вместе с бодрым осенним воздухом какие-то сладкие ожидания неведомой им умной, веселой, студенческой жизни, ловят ухом словечки корпоративного быта, в котором им так хотелось бы поскорее освоиться. В этой с каждой минутой густеющей толпе среди вчерашних гимназистов мы узнаем и Александра Островского: вот он стоит чуть сбоку, круглолицый, семнадцатилетний юноша с пышной светлой шевелюрой и добрым, немного растерянным выражением глаз.

– Здравствуйте, Платон Степанович! День добрый, Платон Степанович! – несутся со всех сторон молодые голоса, и улыбки пробегают по лицам.

Плотный, коротко стриженный, с седоватым хохолком, режет флотской походкой расступающуюся перед ним толпу любимец нескольких поколений студентов инспектор Нахимов. Брат известного флотоводца Нахимова и сам отставной моряк, Платон Степанович суров и грозен на вид, но студенты давно уже его раскусили и знают, что душою он простец и добряк. По второму слову Платон Степанович переходит со студентом на «ты», любит распечь за расстегнутый мундир, длинные волосы, опоздание на лекцию, постоянно грозит карцером, но редко приводит в исполнение свою угрозу. Ходит о нем анекдотов без числа: о любви Платона Степановича к рюмочке, за что даже награжден он прозвищем Флакон Стаканович, о его простодушии и отзывчивости[36]36

О П. С. Нахимове см.: Попов Н. А. Из воспоминаний старого студента // Исторический вестник. 1884. № 12. С. 684–694.

[Закрыть].

Правая рука попечителя Строганова в его университетских преобразованиях, Нахимов благоговеет перед графом и больше всего боится, как бы его воспитанники не осрамились перед ним. Бывало, остановит студента, идущего под хмельком или одетого не по форме, накричит на него, натопает, а потом переходит на жалостный тон: «Ну как вам не грех?.. Что граф скажет?.. Как я буду перед ним моргать?»

Островскому, как и любому из его однокурсников, придется не раз испытать на себе и вспыльчивость и доброту этого человека, надежнейшего заступника перед профессорами, если, на беду, студент начнет терпеть неудачу на экзамене.

Итак, Платон Степанович проходит к входу, отставной солдат отворяет тяжелые университетские двери, и студенческая толпа с шумом, смехом, шутками растекается по аудиториям. Субинспекторы раздают первокурсникам табели. Вчерашние гимназисты сбрасывают в швейцарской шинели на руки сторожу Михайле и спешат, спешат занять места в уходящей амфитеатром ввысь аудитории.

Пока студенты расходятся по рядам и рассаживаются, инспектор Нахимов стоит внизу у дверей, наблюдая за ними, со строгим лицом, скрещенными на груди руками и отставленной чуть в сторону правой ногой. Юристов-первокурсников почти двести человек, и первую лекцию по энциклопедии законоведения должен читать им Петр Григорьевич Редкин.

Вот Редкин поднимается на кафедру, чуть склонив большую голову. Выжидая, пока установится тишина, закрывает глаза и по привычке нюхает табак. Потом обводит глазами аудиторию и громким голосом возглашает: «Милостивые государи, зачем вы собрались здесь в таком множестве?» Слушатели замирают от неожиданности, а профессор тем временем начинает сам отвечать на поставленный им вопрос. Он говорит о том, что студентов привело в университет желание узнать здесь истину, которая есть начало всякого права, и сделаться в отечестве своем защитниками правды. Он говорит о том, что наука, как все святое и великое в мире, требует от человека трудного, самоотверженного подвига. «Вы жрецы правды, вы – юристы!» – заканчивает он под дружные рукоплескания. И, прежде чем сойти с кафедры и исчезнуть из аудитории, произносит напоследок любимую свою поговорку: «Все минётся, одна правда остаётся»[37]37

О П. Г. Редкине см.: Семенов Д. Д. Петр Григорьевич Редкин // Русская старина. 1891. № 8; Колюпанов Н. П. Из прошлого (1843–1849) // Русское обозрение. 1895. № 3; Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929.

[Закрыть].

Среди молодых людей, восторженно рукоплескавших в тот день Редкину, был и Островский. Быть может, в эти минуты он думал, что отец-то был, вероятно, прав, послав его против воли на юридический факультет. Служение правде – разве не это считал для себя высшей целью молодой Островский, разве не к этому устремлялся в неясных мечтах о высокой литературной судьбе?

И хотя после столь заманчивого начала надо было погрузиться в будничную университетскую жизнь, с той же, что в гимназии, долбежкой латыни и немецкого, утонуть в хитросплетениях юридических формул и дефиниций, первый год университета Островский учился старательно и даже с увлечением. Общий уровень преподавания на Моховой был все же высок и не шел в сравнение с гимназической наукой.

В тот самый год, когда Островский начал свои студенческие занятия, Грановский писал Станкевичу: «Наш университет, без хвастовства, единственный в России. Жаль, что брат твой не юрист: у Редкина и у Крылова послушать полезно»[38]38

Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 377.

[Закрыть]. Островский слушал курсы и у Редкина, и у Крылова, и у самого Грановского.

К лекциям Редкина по энциклопедии законоведения Островский должен был отнестись со вниманием уже потому, что эта факультетская, то есть основная, дисциплина служила вводом в юридические науки. Редкин весь в ту пору находился под обаянием Гегеля и его триады. Каждый из видов права Редкин делил на три подвида, из которых каждый, в свою очередь, распадался на три и т. д. «Воля» как источник права развивалась на лекциях Редкина в двадцати семи ступенях!

Островского, одаренного от природы умом простым и ясным, не склонным к отвлеченным умозрениям и «трансцендентности», могла чуть смущать эта громоздкая искусственная постройка. И все же лекции Редкина, крепко настоянные на Гегеле, имели то значение, что учили видеть в явлениях мира внутреннее развитие и объективность законов, которых ни обойти, ни объехать. Иначе сказать, они учили гибкости ума, уважению к науке как средству понять мир.

Утилитарное, «домашнее» отношение к науке, процветавшее в Замоскворечье, столкнулось на глазах Островского с другим, высоким ее пониманием, и еще резче ощутил он ветхость и мелкость представлений, оставленных за Москвой-рекой. «На науку там тоже смотрели с своей точки зрения, – вспоминал он в одном из ранних очерков о Замоскворечье, – там науку понимают как специальное изучение чего-нибудь с практической целью. Научиться медицине – наука; научиться сапоги шить – тоже наука, а разница между ними только та, что одно занятие благородное, а другое нет. Науку как науку, без видимой цели, они не понимают. И потому если вы встретите ученого, который станет вам доказывать материальную пользу своего предмета или станет хвалить свой предмет, понося прочие, так знайте, что этот ученый или родился за Москвой-рекой, или жил там довольно долго. Если вы встретите студента, который рассуждает так: “Все наука да наука, нужна нам очень в жизни эта наука; нам бы только как-нибудь четыре года промаяться да чин получить – вот и вся наука”, – так знайте, что это студент замоскворецкий, а если он приезжий, так, верно, квартирует за Москвой-рекой».

Вообще говоря, странно было бы думать, что Островский, прожив все детство и юность в Замоскворечье, хоть сколько-то не напитался его представлениями и не вынужден был бороться с ними и перебарывать их в себе. Борьба писателя с наследной средой нередко глубже, чем школа, и больше, чем книги, образует его как художника и человека. Мы знаем признание Чехова, учившегося выдавливать из себя по каплям раба. Островского с юных лет тоже пыталась покорить себе замоскворецкая «сила косности, онемелости, так сказать, стреноживающая человека». Его поэтическая душа противилась этой силе, и то понятие о жизни и о науке, с каким он встретился в университете, было драгоценной опорой его внутреннему существу, необходимой поддержкой в пору ранней ломкой юности.

Редкин не упускал случая в своих лекциях коснуться живых вопросов русской действительности и в потоке изящно построенной ораторской речи то и дело соскальзывал с высот теории к современности. Он открыто выражал свои симпатии конституционному способу правления и возмущался, что у нас «людей продают, как дрова». Начало гражданского права Редкин учил видеть в свободе, а уголовного – в воздаянии, основанном на правде.

В те времена, бедственные для печати, слово, произносимое с кафедры, не подвергалось столь пристальному контролю, как книга или статья. Молодые профессора «золотой поры» Московского университета оставили после себя поразительно мало писаных трудов, но умели воспитывать поколения просвещенных людей своим устным словом.

К новой поросли университетских профессоров, людей круга Грановского и Герцена, принадлежал и Дмитрий Львович Крюков, читавший Островскому на первом курсе лекции по древней истории. Всегда безупречно одетый, белокурый, с высоким лбом и звучной, красивой речью, он был прозван студентами elegantissimus. Отчаянный гегельянец, как Редкин, он умел передать своим слушателям массу новых идей в самом изящном, но лишенном ложной пышности изложении. Перед студентами во весь рост вставали фигуры легендарных героев Греции и Древнего Рима… Не вспоминал ли о нем его ученик, когда десять лет спустя задумал драму об Александре Македонском, действие которой должно было происходить в Древнем Вавилоне?

Редкин и Крюков были из плеяды профессоров, пригретых Строгановым, посланных им в Германию и напитавшихся там передовыми идеями века. С их помощью Строганов потеснил ученых старого закала, вроде Щедритского или Малова, скандально известного по «маловской истории» – бойкоту студентов, описанному Герценом. Но в университете в ту пору, когда там учился Островский, дослуживали свой срок и старые профессора, которых Строганов не имел сил уволить, поскольку не находил повода для их замены. Посылать молодежь в Германию учиться там русской истории, русскому праву или словесности было бы нелепо, а в родном доме «старики», не столько по возрасту, сколько по образу мыслей и методе преподавания, вроде Морошкина, Погодина и Шевырева, не давали ходу никому из способных молодых ученых, оттирали локтями тех, кто шел им вослед.

Историю русских законов Островскому пришлось слушать у Ф. Л. Морошкина, который, как рассказывают его студенты, постоянно мешал в своих лекциях дельные и ловко выраженные мысли с совершеннейшим вздором.

В отличие от молодых профессоров у Морошкина не было не только стройной, продуманной системы, своего взгляда на мир – его отличали причуды и экспромты порой самого варварского свойства. В курсе русского права коньком его было казачество, к которому он возвращался кстати и некстати и от которого производил русское дворянство, «лыцарство». Ярый славянофил, он считал многие другие европейские народы происшедшими от славян. Сам он был человеком высокого роста и, конечно же, относил это обстоятельство к родовым чертам славянского племени.

Морошкин любил вставлять в свою речь неожиданные примеры, житейские случаи и анекдоты, смеша ими аудиторию. В качестве юридического лица в его лекциях неизменно выступал некий условный Пахом. «…Стоит в завещании: а столько-то раздать нищим, – говорил он, потирая рукой лысину и высоко поднимая брови. – Нищим! кому же? здесь нищие – лицо моральное. Это завещано не тому Пахому, что каждый день стоит у вашего окна и просит милостыню, в лаптях, рукавицах, весь оборванный… нет, это не ему, а нищим – именно кому не определяется, просто нищим!»

При общем торжестве юридической законности конкретный Пахом у Морошкина всегда рисковал остаться внакладе. Островский и его друзья вряд ли могли сочувствовать такому расчленению абстрактного юридического идеала и вполне конкретной людской нужды и беды.

Над чудачествами Морошкина посмеивались, симпатизировали ему мало, но все-таки не боялись его так, как боялись профессора богословия Петра Матвеевича Терновского. Это был грубый и злобный старик, оставивший по себе недобрую память в нескольких поколениях московских студентов. В свое время он влепил двойки скверно посещавшим его курс студентам Лермонтову и Белинскому. Без тени уважения вспоминал о его «сухих лекциях» Гончаров[39]39

См.: Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 7. С. 254.

[Закрыть].

Болезненно самолюбивый, не терпевший возражений, насквозь пропитанный семинарским духом священник, Терновский пользовался тем, что именно его курс был в глазах начальства главным оплотом воспитания студентов в духе православия и самодержавия. Богословию отводилось немало учебных часов, даже в ущерб специальным юридическим дисциплинам. Посещение лекций Терновского считалось обязательным, отметкам его придавался особый вес. Манкировать его лекциями было небезопасно.

Студенты отчаянно скучали, когда, взгромоздившись на кафедру, Терновский начинал по тетрадке, неприятным голосом, как-то гнусавя, читать свои лекции по догматическому богословию. Он объявлял в начале курса, что догматы религии можно было бы доказать исходя из двух источников: из разума и откровения. «…Но разум человеческий, – бубнил под нос отец Петр, – весьма часто погрешает, он несовершен, слаб и потемняется мирскими суетами и соблазнами, а посему отметаем сей нечистый источник». Оставалось обратиться к «откровению», чем Терновский и занимался в продолжение всего остального года. При этом своими маленькими хитрыми глазками он зорко выщупывал аудиторию, примечал, кто пропускает его лекции, и сполна рассчитывался со студентами за их нерадение на экзаменах.

Заметно более интереса, чем Терновский, должен был вызывать у молодого Островского Степан Петрович Шевырев, читавший у юристов курс словесности. Островский имел повод особенно ждать лекций по этому предмету. При первом появлении на кафедре Шевырев привлекал обычно тем, что говорил без тетрадок, свободно, почти импровизируя. Голос его был приятен, сладок, выражения поэтичны и красноречивы, но в эту приятность, как у гоголевского Манилова, было чересчур «передано сахару».

Шевырев критиковал немецкие риторики, но и сам был довольно схематичен. Так, он делил всякое ученое сочинение на три части: начало, середину и конец; в первой предлагал излагать общее воззрение на предмет, во второй – разбирать его во всех подробностях, а в третьей делать заключения и выводы. Сухой скелет своей риторики Шевырев то и дело украшал стихотворными цитатами, в частности и на итальянском языке, намеренно забывая, что студенты в большинстве своем его не понимают, похваляясь своей образованностью. Любимым его рассказом было, как, живя в Италии, он читал на пустынном морском берегу стихи Торквато Тассо и всякий раз к нему выползали ящерицы, «внимая изящной прелести стихов Торкватовых». Эту диковинную историю он повторял из года в год перед своими слушателями.

У Шевырева нельзя было отнять чуткости к поэзии, но напыщенность и ложная сентиментальность часто делали его смешным. А главное, студентам претили его казенно-патриотические убеждения.

Как раз в тот год, что Островский слушал лекции у Шевырева, его профессор в содружестве с Погодиным предпринял издание нового журнала «Москвитянин», сыгравшего позднее такую роль в судьбе драматурга. Первый номер «Москвитянина» вышел в январе 1841 года. В нем была напечатана программная статья Шевырева «Взгляд русского на современное состояние Европы» – кредо официального славянофильства.

Читавший лекции одновременно с работой над этой статьей, Шевырев не упускал случая разъяснить своим слушателям, что превосходство русской народности заключено в православной вере, презренной гнилым Западом ради корыстных забот и расчетов. Если каждой из народностей, учил он, было дано разработать и довести до высокого совершенства какую-нибудь часть искусства и человеческой души: одному – музыку, другому – живопись, третьему – общественную жизнь, то русская народность соединила это в живое целое. Трактуя о сем предмете, профессор искренне увлекался, вздыхал, закатывал глаза и мог вдруг расчувствоваться до слез прямо на глазах у слушателей. Но, как верно и непримиримо сказал Герцен, он «портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи – выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог»[40]40

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 168.

[Закрыть].

Таковы были университетские профессора, чьи лекции из недели в неделю пришлось слушать на первом курсе студенту Островскому. Иные искренне восхищали его, другие способны были разочаровать. Но юный первокурсник еще всерьез и трепетно относился к своим студенческим обязанностям, вне зависимости от того, что нравилось, а что не нравилось ему. Он прилежно готовился к экзаменам и весной 1841 года сдал их вполне успешно. Самыми ответственными «факультетскими» дисциплинами, отметки по которым учитывались при выпуске, были энциклопедия права и история русских законов. Сдать курс Редкину, который требовал к тому же представления подробных конспектов лекций, было нелегко. Студенты называли этот экзамен «чистилищем». Однако Островский получил четыре и у Редкина и у Морошкина. Прочие дисциплины, считавшиеся общеобразовательными, он также сдал недурно, получив по богословию четыре, древней истории – три, русской словесности – четыре, латинскому языку – четыре и немецкому языку – три[41]41

Об университетских профессорах Островского см. также: Дмитриев Н. Д. Студенческие воспоминания о Московском университете // Дмитриев Н. Д. Недалекое прошлое. СПб., 1865. С. 167–194; Афанасьев А. Н. Московский университет в 1843–1849 годах // Русская старина. 1886 № 8. С. 357–394; Шестаков П. Д. Московский университет в 1840-х годах // Русская старина. 1887. № 9. С. 641–662.

[Закрыть].

Напрасно было бы, впрочем, думать, что при этих вполне достаточных успехах студент Островский по первому году только то и делал, что иссушал свой ум университетской наукой. Был и новый круг студентов-товарищей, и иные интересы вне аудитории и дома. Кстати, в студенческие годы Островский живет уже на новом месте.

Семья его перебралась из Замоскворечья на берега Яузы, тогда еще тихой, только начинавшей застраиваться красильнями и фабриками речки.

Когда-то в этих местах было Воронцово поле: по нему гуляла царская охота. Густой лес спускался тогда к Яузе. Рассказывают, что орлы водились здесь до начала XVIII века. При Алексее Михайловиче и Петре I тут обосновались стрелецкие слободы. На горке поставлена была церковь. Во время Стрелецкого бунта расположенный здесь полк полковника Воробина сохранил верность царю. Правительство ссудило стрельцам Воробина денег на церковь во имя Николая Чудотворца, освященную в 1693 году. Так церковь, а после и переулок получили название Николоворобинских. В XIX веке в этом тихом уголке Москвы охотно селились купцы и мещане, а общий тон быта напоминал Замоскворечье.

В Яузской части владел несколькими домами Иван Андреевич Тессин, шурин Островского-отца. Николай Федорович купил пять домов у Тессина, а рядом пристроил два новых. Земельные владения Островских стали занимать, таким образом, чуть ли не целый квартал.

Николай Федорович живет теперь совсем барином. Разбогатев, получив дворянское достоинство, он находит, что прежняя регулярная служба больше не нужна ему и, под обычным предлогом «расстроенного здоровья», выходит в отставку. Это не значит, что он бросает дела. Напротив, только тут и приобретает настоящий размах его деятельность частного адвоката, а потом, с 1842 года, и присяжного стряпчего Московского коммерческого суда.

Старшего сына, радующего отца своим послушанием, Николай Федорович может теперь устроить комфортнее и презентабельнее. Ему выделяют в новом доме комнаты наверху, чтобы он мог принимать там своих молодых друзей. У него появляется даже собственный выезд – экипаж в две лошади (большая разница с одной: иная честь, иной уровень благосостояния!).

Мы не знаем, кто составляет круг ближайших друзей Островского в эту пору, кроме разве что его приятеля по гимназии Н. И. Давыдова, женившегося позднее на его сестре. Но известно, что в университете на одном курсе с ним учились будущий педагог Константин Ушинский, князь В. Л. Черкасский, ставший впоследствии видным деятелем «эпохи реформ». На соседних курсах – годом-двумя старше или моложе – слушали в ту пору лекции Афанасий Фет, Яков Полонский, Аполлон Григорьев, будущий известный фольклорист Афанасьев, будущий художник Боклевский… Возможно, иные из них захаживали к Островскому на огонек в две небольшие студенческие комнатки в мезонине дома в Николоворобинском.

Островский вдруг открыл в себе чуть притушенную в нем с детства потребность веселого товарищества. На вид застенчивый, вяловатый, он любил собирать вокруг побольше людей, вместе смеяться и печалиться, обсуждать сообща, что узнал и пережил. Но в большом, многодетном и строгом доме Николая Федоровича, хоть и запрета на друзей как будто не было, молодая компания не чувствовала себя просто и свободно. Эмилии Андреевне хотелось блюсти аристократический тон – отец поощрял ее в этом. Noblesse oblige! А новоявленный дворянин доверял вкусу жены и очень дорожил семейной респектабельностью.

Кажется, в ранние студенческие годы Островский нечасто принимал друзей у себя, хоть и желал этого всем сердцем.

Студенты любили собираться шумно: с криками, спорами, песнями за полночь. Обсуждали своих профессоров: дружно восхищались Редкиным, смеялись над пышнословием «Шевырки». Кто-то, схватив друга за пуговицу, втолковывал ему соотношение разума и бытия по Гегелю. Другой, бледнея от волнения, занимался неистовым богоборчеством. Третий предлагал доказать бытие божие математическим путем… Все это галдело, смеялось, требовало жженки, пило, пело, шумело, и когда на рассвете друзья расходились, оглашая звонкими голосами тишь Воробинского переулка, у Островского оставался осадок смутного неудобства перед отцом и мачехой.

Голоса уходили вверх по Воробинскому переулку и затихали где-то за церковью святого Николая. Отцу не должно было это нравиться. Ему хотелось, чтобы сын прилежнее сидел над тетрадями. В студенческих сборищах Николай Федорович видел одну помеху занятиям Александра; он считал сына увлекающимся, слабовольным. Отец так удачно начал лепить за него его судьбу. Глина мягкая легко принимала форму под пальцами, а тут словно кто-то хочет ему помешать.

Впрочем, тревоги эти были пока преждевременны. Лекции второго курса Островский начал посещать с прежним прилежанием. Снова слушал Редкина, читавшего на этот раз о государственных и губернских законах и учреждениях и не пропускавшего случая, к удовольствию аудитории, всадить, будто невзначай, либеральную шпильку. Слушал сухое и добросовестное изложение политэкономии и статистики у профессора Чивилева.

Никита Иванович Крылов начал читать на втором курсе лекции по истории римского права. Внешне он оставлял невыгодное впечатление. Студенты-юристы, которым не терпелось ближе познакомиться со своим деканом, были разочарованы, увидев маленькую сгорбленную фигуру, тихо поднимавшуюся по университетской лестнице со шляпой в руках. Крылов готовил лекции не всегда тщательно; как только выходил за узко очерченные границы своего предмета, начинал спотыкаться в истории и философии, но был человек даровитый, свою область права знал отлично, и многое ему за это прощали. Несмотря на употребление без меры таких дико звучавших словечек, как «периферия личности», «амальгамироваться» и т. п., он умел заставить себя слушать, обладал даром наглядного изложения и прекрасно объяснял смысл самых сложных юридических понятий.

Но кто по-настоящему мог захватить и увлечь аудиторию, это Грановский, читавший на втором курсе историю Средних веков. Хотя он занимал кафедру всего третий год, слава о нем как о блестящем университетском профессоре укоренилась прочно.

С красивым смуглым лицом, длинными, до плеч, черными волосами, с глазами, горящими огнем мысли, – настоящий гёттингенский романтик, – появлялся Грановский на кафедре. Его негромкий, с заиканиями, глуховатый голос обладал властью завораживать и подчинять себе. И дело не только в том, что Грановский отдавался полету вдохновения и будто творил на глазах у слушателей, захватывая обаянием кажущейся импровизации. Молодой профессор обладал глубокими убеждениями и заражал ими аудиторию.

О чем бы ни говорил Грановский – о борьбе папской и императорской власти, о рыцарях ли Круглого стола или древних кельтах, – всегда помимо той или иной цепочки фактов в его речи было еще и живое чувство гуманности, уважения к страдающему человеку, ненависть к насилию. Он заставлял заново пережить историю минувших времен, как если бы ей суждено было повториться сегодня снова – со всеми ожиданиями, обольщениями, угрозами, поисками выхода, когда еще не предуказан результат. И оттого то, что совершалось в нынешние дни в современной самодержавной России, как бы тоже становилось подвластно исторической совести и суду нравственного чувства.

Грановский читал без педантизма и нравоучительности. «Педантские рассуждения о подробностях, не имеющих человеческого интереса, – вон», – положил он себе правилом. Его лекции трудно было записывать, ибо в простом конспекте фактов исчезало главное, что вносило душу в его изложение, – единство мысли и чувства, художественный эффект воссозданной им картины и тысячи тонких оттенков современных эмоций, которыми насквозь, сознательно или бессознательно, было пронизано его изложение. Студенты, до отказа заполнившие аудиторию и устроившиеся прямо на приступках вокруг кафедры – с тетрадью на коленях и чернильницей в руках, – замирали с уже обмокнутым в чернила гусиным пером и забывали записывать. Глядели во все глаза на профессора, заслушиваясь его горячим, исполненным мечтательной думы словом.

Ново и дерзко звучали развиваемые Грановским идеи в защиту религиозной реформации в Европе. Рассказывая о папе Григории VII, Грановский внушал своим слушателям мысль о «ничтожестве материальной силы при всей ее наглости в борьбе с идеями». Но, несмотря на весь свой благородный идеализм или благодаря ему, Грановский умел предстать в своих лекциях и довольно острым полемистом, в частности, когда дело касалось входившей в моду славянофильской доктрины.

Грановский дружил с иными из молодых славянофилов, например с братьями Киреевскими, но не переставал спорить с ними и спор свой в едва завуалированном виде переносил на кафедру. «Ты не можешь вообразить, какая у этих людей философия, – писал Грановский в те годы Станкевичу. – Главные их положения: запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, – мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творении святых отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их нужно только изучать: дополнять нечего; все сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фактам»[42]42

Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 370.

[Закрыть].

То, что у молодых славянофилов было игом любимой мысли, добросовестным заблуждением, истекавшим из душевных поисков и горячей любви к родине, то старшими славянофилами, вроде Шевырева, Погодина, беззастенчиво использовалось для демонстрации верноподданнических чувств. Островский и студенты его поколения становились свидетелями того, как в их присутствии развертывалась на лекциях глухая, подспудная борьба между двумя главными движущими идеями той поры. То, что провозглашали Морошкин или Шевырев, тут же опровергал, едва заботясь о соблюдении профессорского этикета, в своей лекции Грановский, а Погодин, читавший вслед за ним, в свою очередь, прозрачно полемизировал с Грановским.

Шевырев, к примеру, бранит на своей лекции неправильный, варварский, «нерусский» слог Герцена. Грановский, в свой черед, толкует о «мелкопатриотическом, ограниченном взгляде на историю» некоторых «славянских ученых». Не выходя за пределы своего предмета, он выводит на сцену Шевырева и когда говорит о людях, отрицающих философию истории, и когда рассуждает по поводу риторов IV и V веков или язычников-староверов. В ответ Погодин, поднявшись на кафедру, пускается в прозрачные рассуждения об ученых-«немцах», которым непереносим «русский дух».

Островский сидит попеременно на этих лекциях, напоминающих необъявленную войну, только тетрадки с конспектами меняет: Шевырева на Грановского, Грановского на Погодина и всей душой сочувствует вольнолюбивому и просвещенному духу западников. Он не знает еще, как сложно будут вызревать, чередуясь, его убеждения, сколько раз будет вспыхивать при нем этот спор и какую мету оставит на всем его творчестве.

Грановский любил приглашать студентов к себе домой и вел с ними откровенные, доверительные разговоры. Дома он был свободнее, чем на кафедре. Тут он разрешал себе, например, подробно толковать о лозунге Великой французской революции – «свобода, равенство и братство». Грановский считал этот лозунг не конкретным политическим призывом, а выражением высшего идеала человечества. «После долгой борьбы французы получили, наконец, свободу, – говорил он, – теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство»[43]43

Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 14.

[Закрыть]. Может быть, Островский и не бывал дома у Грановского, не слыхал из его уст именно этих слов и соображений, но дух его взгляда на мир должен был все же достаточно усвоить.

И каково после этого было отсиживать ему часы у профессора русской истории Михаила Петровича Погодина, читавшего скучно, бесцветно, монотонно, но самолюбиво одергивавшего студента, лишь только он зашепчется с товарищем. Сама прозаическая и неприятно-плебейская наружность Погодина была контрастом романтической внешности Грановского. Кроме того, студенты питали – и не зря – известные предубеждения относительно его моральных качеств: говорили, что он груб, циничен, самолюбив, корыстен. На лекциях он большей частью перелагал содержание двух своих диссертаций – о достоверности русских летописей и о варягах на Руси, а оставшееся время занимал чтением Карамзина со своими комментариями.

Трудно сказать, насколько прилежно посещал Островский эти лекции, но впечатление, сложившееся у него от Погодина как профессора и человека, было скорее невыгодным. Он и не мог предполагать тогда, какую роль сыграет Погодин в его судьбе, так же как вряд ли мог оценить действительную сложность этого незаурядного человека. При всех своих недостатках Погодин не принадлежал к числу бесцветных и пустых казенных профессоров – «антиков». Его откровенность казалась порой циничной, но даже его неприятели признавали, что он был как-то безоглядно смел и на дурное и на хорошее. В его натуре было нечто неожиданное. Сквозь угодливое чинопочитание вдруг прорывался здоровый, грубый демократизм. «Это был Болотников во фраке чиновника министерства народного просвещения…» – метко определит один из его учеников[44]44

Соловьев С. М. Записки. С. 54.

[Закрыть].