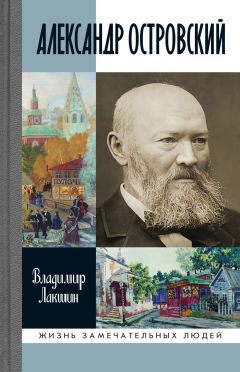

Текст книги "Александр Островский"

Автор книги: Владимир Лакшин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Тертий Филиппов, кажется, еще раньше Островского и пока без оттенка «партийного» славянофильства стал увлекаться русской стариной, бытом, обрядами народной жизни, и прежде всего русской песней. Когда молодой белокурый студент, опершись на бильярдный кий и высоко подобрав грудь, запевал чистым тенором в трактире «Британия» «Кто бы, кто бы моему горюшку помог…» – все мгновенно смолкало и собиралось у дверей бильярдной, и среди благодарных и восхищенных слушателей молодого певца был, конечно, и его новый приятель – служащий Коммерческого суда[72]72

См.: Мендельсон М. Н. А. Н. Островский в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1923. С. 42.

[Закрыть].

Островского вдруг захватило обаяние народной песни. То, что казалось знакомым с детства и входило частью в будничный замоскворецкий быт, скучный и незамечаемый, – песни «молодцов»-приказчиков, сказки няни и бабушки – вдруг стало наново приоткрываться ему со своей поэтической стороны.

В те часы, когда, как полагал отец, молодой судейский чиновник совершенствуется в искусстве отменно перебелять бумаги и превосходит науку составления канцелярского прошения, Островский со товарищи не вполне обыкновенным образом заполнял фирменный бланк суда:

«1846 июня 3 дня в журнале заседания VII Отделения Московского Коммерческого Суда, по выслушании Русских песен, записано:

№ 1. Уж как едет мой ревнивый муж домой…

№ 2. Как неровнюшка замуж выданная…

№ 3. А случилось мимо ехати торговым…

№ 4. Посмотрите-ка, добрые люди…

№ 5. У воробушка головушка болела…» [73]73

ЦГАЛИ. Ф. 362. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 255.

[Закрыть]

Представляю, как веселились Островский и его друзья, используя таким манером канцелярскую бумагу[74]74

Строчка «Я поеду во Китай-город гуляти…» из песни «Посмотрите-ка, добрые люди…» использована в трилогии о Бальзаминове. Эта песня вошла в сборник К. Вильбоа «Сто русских песен» (СПб., 1860) и с успехом исполнялась под гитару Тертием Филипповым. Песня «Как неровня…» перефразирована в монологе Аграфены Кондратьевны в третьем действии пьесы «Свои люди – сочтемся!».

[Закрыть].

Ничего не поделаешь, рвения к службе наш герой проявляет все меньше. Хорошо еще, что порядки в суде не слишком строгие: как и во всех других казенных учреждениях, здесь много патриархальной расхлябанности и безразличия. Не редкость, что чиновники просто манкируют службой. Один из сотоварищей Островского по суду, столоначальник Георгиевский, совсем было исчез, перестал появляться в присутствии. Ему напоминали о его служебном долге записками, которые курьер привозил ему на дом, но поскольку он и на них не отвечал, приказано было доставить его в суд с приставом для исполнения им должностных обязанностей[75]75

См.: Московский коммерческий суд. С. 30.

[Закрыть]. Такой способ возбуждения служебного усердия не раз грозили применить и к молодому Островскому. Тщетно.

То, что действительно его занимало – новые встречи, знакомства, разговоры о театре, и прежде всего свой исподволь начатый и уже не детский по задачам литературный труд, – все это было где-то в стороне от его служебной деятельности и не обнималось отеческим попечением начальства.

Начало

Если бы спросить об Островском тех лет его сослуживцев по Коммерческому суду, они, наверное, пожали бы плечами: чиновник как чиновник, разве что мало успешен в службе да взяток не берет.

Внешне и в самом деле жизнь его была проста, заурядна и делилась, как у всех, между службой и развлечениями: он сидел в присутствии, бывал в театре, ходил в кофейню, играл на бильярде. Но в нем шла большая скрытая от чужих глаз работа, и, беседуя с товарищами по присутствию в перерыве заседания суда, он с трудом удерживался, чтобы не сорвалось с языка, кто он в самом деле таков и чем был занят нынче за полночь.

Ведь так трудно ходить молча, загадочно улыбаясь и отвечая каким-то пустяком на привычные расспросы о житье-бытье, когда в душе живет надежда, что ты, о чем никому пока не догадаться, настоящий литератор, сочинитель, и, кто знает, быть может, имя твое еще украсит страницы журналов и театральные афиши. О сладкие мечты двадцатилетних!

Сколько дюжин толстых сальных свечей пожег Островский, сколько счастливых и мучительных часов провел у себя в мансарде, сдвинув на угол стола прошения и деловые бумаги – платную работу, которую он с некоторых пор вынужден брать на дом, – и предаваясь втягивающей и странной усладе воображения лиц и картин. Один в целом свете он знает по-настоящему, что можно было бы рассказать об этих людях. Он властен вдохнуть в них новую жизнь, по-своему и уж навсегда распорядиться их судьбами на чистом листе писчей бумаги.

Но как трудно всякое начало! Будто стоишь посреди бескрайнего белого поля – и можно идти в любом направлении, в любую сторону… Так что выбрать, где попытать счастья? Положим, ты уже и повидал кое-что в жизни, потерся в людях и хочешь об этом рассказать. Но как найти нужные слова, способ и род высказывания – единственный и новый, когда в голове еще вихрь прочитанных книг, любимых, подчиняющих себе образов, а в ушах звучащие, совсем как твои, чужие слова и интонации?

Один стремительнее и короче, другой дольше и труднее проходит эту неизбежную для молодого писателя пору эмбрионального литературного развития. Начинающий художник питается соками матери-литературы, чтобы, окрепнув, пробить литературную скорлупу и громко заявить о себе миру: «Вот он я».

Властителями дум молодого Островского были Пушкин и Гоголь, в особенности Гоголь, с его яркими гиперболами лиц и поступков в раме обыденного быта, с его лукавой, живой речью, втягивающей самого читателя в действие, будто автор издавна накоротке с героями.

Островский начал с легкого бытового гротеска в прозе. Названием задан был веселый, даже чуть игривый тон: «Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс, или От великого до смешного только один шаг». В слове «Сказание» угадывалась пародия на исторический жанр, а длинное двойное название, видно, внушено автору поэтикой водевилей.

Молодые люди склонны к иронии, поскольку не умеют держаться просто, смеяться открыто, и легкая насмешливость, даже с некоторым нажимом, кажется им самым благородным способом высказывания. Но для двадцати лет набросок Островского выдавал в нем несомненный талант.

Простая правда начинала здесь свой спор с литературностью и несмелой иронической позой.

Автор нарисовал домик в три окошка в грязном московском переулке, сдаваемый внаем жильцам, описать его было нетрудно – такие домишки во множестве попадались в окружавшем сызмальства Островского захолустье. Изобразил рядом будку с белыми колонками и будочника – малоросса с его присловьем: «Та как его знать, чего не знаешь». Такая точно будка, будто вросшая в городской пейзаж, стояла рядом с их домом в Николоворобинском. К ней была прислонена допотопная тяжелая алебарда, время от времени падавшая с грохотом и будившая дремавшего стоя будочника. Хозяин будки вступал в миролюбивые беседы с обывателями. И, наверное, точно такую же ленивую фразу говорил в ответ на расспросы, что да как: «Та как его знать, чего не знаешь». В домишке молодой автор поселил чиновника Зверобоева, служащего в сиротском суде, и квартального с женой, прехорошенькой особой двадцати с небольшим лет…

Рассказ лежит на столе готовый, но что-то не удовлетворяет уже в нем автора. В альманахах и журналах что ни день попадаются ему вошедшие в моду с начала 40-х годов очерки с натуры – переводные с французского и оригинальные. Авторы их, не мудрствуя лукаво, описывают типы – дворника, почтальона, аптекаря, шарманщика и сам быт города – без всяких как бы прикрас беллетристики. Один за другим выходят в свет сборники этих очерков с натуры, которые иные называют «физиологиями», отдавая дань модной отрасли медицины, другие – «дагерротипами», в честь только что народившейся фотографии. Их форму усваивает себе литературная школа последователей Гоголя, которую Булгарин, желая похлеще обругать, назовет натуральной, но которая не испугается его насмешки, примет это название всерьез и станет носить его с гордым вызовом.

Вот и Островский пробует уйти от рассказа-анекдота и начать обрабатывать те же мотивы в духе «натуральной школы». О суде, в котором он служит, он решается писать пока разве что мимоходом: эти впечатления еще не отстоялись, не отошли на дистанцию, с какой художник может окинуть их взглядом. Зато в его руках благодатнейший именно для физиологического очерка материал впечатлений, шедших за ним по пятам с детства и ранней юности: это Замоскворечье – целый не тронутый искусством край – с его типами, обычаями, причудами, странностями.

Островский задумывает «Записки замоскворецкого жителя». Они должны состоять из целой серии картин. Пробует набросать общую панораму быта – «Замоскворечье в праздник». Оставляет этот набросок и берется за очерк «Две биографии». Тут, между прочим, снова появятся знакомый нам по раннему рассказу чиновник Зверобоев и купчиха Марья Агуревна, но уже на более широком фоне и с углублением в психологию лиц.

Едва начав работу, Островской видит, как она начинает ветвиться, расти во все стороны, из каждой почки возникает новый побег; изобразив картину, ты ввел в нее те или иные лица, и вот уже каждое из этих лиц требует себе подробной биографии – автор спускается к ее истокам, хочет начать издалека, но по дороге зацепляет множество новых ярких подробностей, которые требуют своего объяснения и оправдания, и все это несется на него как лавина… Растет груда отрывков, незаконченных сцен, черновых набросков на его столе. Островский пытается идти то по одной, то по другой дороге и, не пройдя ее до конца, поворачивает вспять и вступает на новую в надежде найти здесь наконец свой путь.

Начинает он пробовать себя и в драматическом роде. К этому толкает и увлеченность театром и какое-то безотчетное влечение воспроизводить речь – в диалоге, фигуры – в действии. Рассуждения и объяснения плохо даются ему. Уже в раннем прозаическом наброске разговор купчихи с будочником записан как сценический диалог. Росток пьесы возникает непосредственно из прозаической ткани.

Нового, свежего материала для комедии не приходится далеко искать: и суд и Замоскворечье. Почти одновременно затеваются две пьесы: «Исковое прошение» и «Несостоятельный должник». Названия взяты из судейской практики, из того мира, с каким каждый день имеет дело молодой чиновник Коммерческого суда.

Стал писать «Исковое прошение» – сцены набегают одна лучше другой, подробности смешны и живописны: молодые купчихи сидят с утра, разодевшись, у окошка – кавалеров ждут; скажутся, что к обедне едут в монастырь, а на деле на свидание – в Останкино да в Сокольники; купчина Пузатов – гроза дома, чаек попивает и мирно делится с приятелем, купцом Ширяловым, опытом торговых плутней. И два поколения купеческих намечены: старые – скопидомы и обиралы, и новые – моты и франты, вроде беспутного Сеньки – сына Ширялова. Все симпатии автора чисто «западнические» и, конечно, на стороне своих сверстников, молодежи – ведь ей жить хочется, а старики самодуры только чужой век заедают.

В первых же драматических своих опытах Островский понял: вся сила комедии в языке! Герои должны говорить совсем натурально, как есть, ну как говорят на Болвановке или Зацепе. А вместе с тем их речь – старомосковская, цветная, должна оставлять радостное ощущение искусства.

Островский угадал секрет юмора в замоскворецком языке, и это был путь к настоящей удаче. Герои комедии не просто меняются репликами, что-то друг другу сообщают, что подталкивает действие, они сами себя и свой мир понятий каждым словом прорисовывают. Живой, естественный язык комедии лишь на первый взгляд кажется «дагерротипно» воспроизведенным – это язык «сгущенный», художественно провеянный, где остались лишь полновесные зерна. Островский со стороны слышит своих героев, чувствует и умеет незаметно подчеркнуть глубокий комизм их речи – и самая простая фраза становится вдруг цветной, типичной, вкусной…

Но «Исковое прошение» тоже остается незаконченным. Почему? Автор не может совладать до конца с драматической формой. Как и в прозаических опытах, центробежная сила заставляет сюжет растекаться во все стороны. Хочется сказать и о том, и о другом, зарисовать еще живую сцену, и еще одну… Но как свести это вместе, стянуть в единый драматический узел? Вот она, проклятая литературная неопытность!

Островский оставляет пьесу «Исковое прошение», так и не сладив с ней, и принимается за новый сюжет – «Несостоятельного должника». Не доверяя вполне своему умению, да и любя совместную «артельную» работу – писать вдвоем веселее и присутствие другого словно подгоняет тебя, – Островский приглашает к себе в соавторы Тертия Филиппова, дружба с которым становится все крепче. Тертий отказывается.

Островским уже были написаны некоторые сцены комедии, когда на его горизонте появилось новое лицо – Дмитрий Горев. Нам мало известно об этом человеке, которому суждено было сыграть странную роль в биографии драматурга. Личность его остается загадочной из-за взаимоисключающих его характеристик в мемуарах современников. Неясно также, где и когда познакомился с ним Островский[76]76

О Д. А. Гореве см.: Измайлов А. Островский и актер Горев (К истории мнимого плагиата Островского) // Театр и искусство. 1907. № 3–5; Кашин Н. П. Островский и Д. Горев-Тарасенков // Кашин Н. П. Этюды об А. Н. Островском. М., 1921. Т. 1. С. 265–274; Беляев М. Д. Газетная травля // Памяти А. Н. Островского. Пг., 1923. С. 70–88.

[Закрыть]. Известно только, что Горев был сыном разорившегося купца, жившего одно время по соседству с Островскими. Дмитрий страстно любил сценическое искусство и смолоду ушел в актеры. Его настоящая фамилия была Тарасенко или Тарасенков (не родственник ли уж он тому «малороссу», который учил Островского в малолетстве?), но, уйдя из отцовского гнезда и скитаясь по провинции, он принял красивый актерский псевдоним – Горев[77]77

Вероятно, псевдоним был подсказан повестью Е. Гребенки «Горев», напечатанной в 1840 году в журнале «Репертуар».

[Закрыть]. Говорят, он тогда уже сильно пил, но был человек не без обаяния и способностей и к тому же отличный знаток замоскворецких нравов и языка. Он пробовал себя и в литературе: им была написана и напечатана в 1843 году драма «Государь-Избавитель, или Бедный сирота».

Островский легко доверился ему. Осенью 1846 года он пригласил его к себе домой в Николоворобинский, прочел ему некоторые уже написанные сцены и рассказал сюжет задуманной им комедии. История о несостоятельном должнике, московском банкроте, Гореву понравилась. Он предложил Островскому писать пьесу сообща. Островский еще не напечатал в ту пору ни строки и с почтением должен был смотреть на автора опубликованной в «Репертуаре и Пантеоне» драмы. К совместной работе он давно стремился, и предложение Горева сотрудничать ему польстило.

Три или четыре вечера они работали вместе. Горев сидел за столом Островского в мезонине и писал, а Островский, расхаживая по комнате, большей частью диктовал ему. Понятно, что порой между начинающими соавторами возникали споры, несогласия. Горев вставлял свое – и не всегда удачно, на ходу поправлял Островского. Островский то соглашался, то возражал ему. В общем, дело шло недурно. Было уже написано четыре небольших явления первого действия – около шести исписанных листов лежали на столе, когда Горев, явившись в очередной раз к назначенному часу, объявил Островскому, что должен прервать работу, так как вынужден уехать из Москвы. То ли в самом деле его ждали какие-то срочные дела в провинции, то ли ему просто прискучила совместная работа с Островским; молодой автор явно забивал его напором своей фантазии и знанием языка, а ему не хотелось превращаться в простого переписчика. Так или иначе, но больше Горев у Островского не появился.

Молодой драматург прождал его несколько месяцев, прежде чем решился продолжить в одиночку совместно затеянную работу. Он не мог и предполагать, какой досадой обернется для него в будущем это кратковременное сотрудничество…

В январе 1847 года ученая и литературная Москва переживала приятное событие: начала выходить первая частная ежедневная газета «Московский городской листок». До этого и одновременно с нею в Москве издавалась газета «Московские ведомости», но она была слишком официальна, хоть и печаталась при университете. Мысль о новом издании зародилась в среде московской либеральной профессуры, и осуществить ее взялся магистр математических наук Владимир Николаевич Драшусов (1820–1883).

Нам мало что известно об издателе «Московского городского листка», просуществовавшего всего год, но успевшего напечатать немало интересного. Можно отметить разве, что Драшусов был сыном выходца из Франции Н. Драшуса (Сушарда), державшего частный пансион; в нем учился Достоевский, запечатлевший «пансионишко Тушара» в романе «Подросток»[78]78

См.: Федоров Г. Драшусовы и «пансионишко Тушара» // Литературная газета. 1974. № 29. 17 июля.

[Закрыть]. В том же доме на Новослободской улице обосновалась и новая редакция. Владимир Драшусов был всего на три года старше Островского, и, стало быть, в пору его издательской деятельности ему было двадцать семь лет. Кроме того, известно, что он был выпускником Московского университета и братом профессора-астронома Александра Драшусова. Вот, пожалуй, и все, что мы о нем знаем.

Новая газета выходила на плотных листах небольшого формата. Вместо передовых статей здесь печатались обычно городские известия, сообщения о пожарах, полицейская хроника, но основную площадь газетного листа занимали научные статьи и литературные сочинения. Это было настоящее университетское детище. Редакция обещала давать и хронику благотворительности, статьи о торговле, фабриках, увеселениях, а также, в духе модного «физиологического очерка», описания городской жизни и народного быта, «которого многие любопытные черты можно подмечать на базарах, рынках и простонародных гульбищах»[79]79

Московский городской листок. 1847. № 1. С. 1.

[Закрыть].

Драшусову удалось сразу же привлечь к сотрудничеству авторов, сообщивших газете солидную репутацию. Тут печатались профессора университета Редкин, Грановский, Шевырев, Кавелин, зоолог Рулье и литераторы Григорович, князь Вяземский, Кетчер, Герцен. Сюда и отважился принести Островский сцены из начатой им с Горевым комедии. С обычной своей добросовестностью он решил подписать их двумя парами инициалов: А. О. и Д. Г. Быть может, этой публикацией он хотел как-то рассчитаться со своим недолгим сотрудником, чтобы с чистой совестью продолжать дальше работу самостоятельно.

Редактору сцены понравились, и он опубликовал их не мешкая 9 января 1847 года в седьмом номере «Московского городского листка» под скромным названием «Сцены из комедии “Несостоятельный должник” (Ожидание жениха)»: на двух с половиной низеньких газетных колонках был воспроизведен знаменитый первый разговор свахи с Липочкой и ее матерью: «Уф, фа, фа! Что это у вас, серебряные, лестница-то какая крутая: лезешь, лезешь, насилу вползешь», – с первой реплики полилась правдивая и цветная московская речь.

Сцены имели успех, знакомые и друзья, для которых инициалы А. О. не были тайной, читали отрывок, удивлялись, похваливали. Редактор не предложил новичку гонорара, но приглашал к дальнейшему сотрудничеству, уже платному. Деньги Островскому были бы куда как не лишними, да и напечататься одному, без досадливого Д. Г., хотелось. Это подстегнуло его желание приготовить для газеты что-то законченное. «Исковое прошение» лежало брошенным на середине, не сходились сюжетные концы. Он взял первое действие незаконченной комедии и переделал ее в самостоятельную пьеску – «Картина семейного счастья». Понадобилось ему на это не больше трех недель: начал 25 января, а 14 февраля 1847 года уже окончил. Переделка была не слишком значительной. Более картинным и живым стало начало – разговоры молодых купчих о тайных своих обожателях. И конец автор чуть переделал, придав пьесе некую округленность и видимость развязки: Ширялов за рюмочкой добивается у Пузатова согласия на брак с его сестрой, а его суженая с женой Пузатова тем временем тайком едут на свидание с молодыми чиновниками в Останкино.

Заложенные в пьесе конфликты так и остались неразвернутыми, но для «картины» и этого было достаточно: драматург умело ввел, рассадил, представил героев, дал каждому свой язык и физиономию, талантливо обрисовал быт. Для газетной публикации «Картина…» была находкой. Но прежде чем передать пьесу редактору, Островский был приглашен прочесть ее у своего бывшего профессора словесности Шевырева. Домашним учителем детей Шевырева был приятель Островского Михаил Григорьевич Попов; возможно, он и устроил это чтение.

День 14 февраля 1847 года Островский называл самым памятным днем своей жизни. Утром он поставил на рукописи «Картины семейного счастья» пометку об окончании своего драматургического первенца, а уже вечером читал пьесу на квартире Шевырева.

Как об университетском своем наставнике у Островского сохранилась о Шевыреве не бог весть какая добрая память. Но все же он был в его глазах знаток и ценитель литературы, человек, не чуждый театру, принявший участие в знаменитой полемике о Мочалове и Каратыгине со статьями, подписанными П. Щ. в «Молве». К тому же Шевырев любил казать себя меценатом, покровителем молодых дарований. Островский должен был помнить, как еще на лекциях по словесности Шевырев до небес расхваливал курсовые сочинения некоторых студентов и сожалел, что юные таланты, посвящая себя юриспруденции, бросают перо. Ему было приятно первому приветить талант в своем бывшем слушателе.

Говорят, на вечер у Шевырева были приглашены некоторые сотрудники «Московского городского листка» – Хомяков, Сергей Колошин, Аполлон Григорьев, тогда еще далекий Островскому и едва знакомый с ним. Островский впервые читал свое сочинение в таком широком и почтенном литературном кругу – до сих пор его слушателями были два-три ближайших приятеля, и молодой человек отчаянно волновался.

Когда он закончил чтение, наступила долгая неловкая пауза. Островский сидел, опустив глаза. Вдруг Шевырев вскочил со своего кресла, подбежал к автору, взял его за руку, поднял с места и с пафосом провозгласил: «Поздравляю вас, господа, с новым драматическим светилом в русской литературе!» Хор поздравлений и похвал обрушился на него вслед за словами Шевырева[80]80

О вечере у С. П. Шевырева см. воспоминания П. М. Невежина и Ф. А. Бурдина (А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 262, 329); см. также: Варнеке Б. В. Островский // Русский биографический словарь. 1905. Т. 12. С. 426. Сообщение М. П. Садовского, что на этом чтении присутствовал Т. Н. Грановский (см.: Садовский М. П. Речь в память пятидесятилетия комедии «Не в свои сани не садись» // Ежегодник императорских театров. Сезон 1902/03 г. СПб., 1905. С. 197, 198), не подтверждается другими источниками и скорее всего ошибочно.

[Закрыть].

Островский рассказывал потом, что не помнил, как вернулся домой; он был в каком-то тумане и, не ложась спать, проходил всю ночь по комнате. Слова Шевырева показались ему сказочным подарком, ведь в конце концов это был не просто сентиментальный профессор-славянофил, к которому привыкли иронически относиться студенты, это был еще и человек, первыми стихами которого восхищался Пушкин, с которым дружил и которому доверял править свои сочинения Гоголь! А потом, как дорого в молодые годы признание и участие, от кого бы оно ни исходило, и как многое можем мы забыть и простить за доброе слово, произнесенное вовремя!

После вечера у Шевырева Островский почувствовал в себе прилив сил и «бодрость работы». «С этого дня, – написал он за полгода до смерти в своей автобиографической заметке, – я стал считать себя русским писателем и уж без сомнений и колебаний поверил в свое призвание».

Драшусов с охотой принял к публикации пьесу молодого автора, тепло встреченную в профессорском и литературном кругу. «Московский городской листок» был не чужд заботы о театральном репертуаре. «Драматургия наша вообще спит, – писала газета незадолго до появления на ее страницах «Картины семейного счастья», – а если пробуждается подчас к бенефисам актеров, то издает какие-то неявственные звуки, похожие на зевоту»[81]81

Московский городской листок. 1847. № 52.

[Закрыть]. Всего неделю спустя после этого обескураживающего заявления на страницах «Московского городского листка» появилась первая законченная пьеса Островского.

«Картина семейного счастья» была напечатана 14 и 15 марта без подписи автора и имела, кроме основного названия, еще и обозначение «Картины московской жизни», как бы обещавшее продолжение этого рода публикаций. Почему не захотел Островский назвать свое имя? То ли опасался начальства и насмешек сослуживцев по Коммерческому суду? То ли не хотел, чтобы его пьеса попалась на глаза отцу? А может быть, просто считал этот опыт предварительным и робко, ощупью делал первый шаг с твердого берега чиновничьей службы на зыбкую литературную почву.

«Картину…» Островского заметили. До автора дошло известие, что о ней сочувственно отозвался Гоголь[82]82

См.: Барсуков И. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 11. С. 66.

[Закрыть]. Вскользь отметил ее появление в одном из своих фельетонов в «Московском городском листке» Аполлон Григорьев[83]83

См.: Московский городской листок. 1847. № 99.

[Закрыть]. Приятно и лестно было молодому автору получить за пьесу и первый гонорар. Драшусов заплатил ему что-то около сорока рублей, а на эти деньги можно было обновить свой гардероб, изящно экипироваться, что не казалось последним делом двадцатичетырехлетнему молодому человеку. «И как я был рад – ох как рад, деньги были нужны», – вспоминал Островский в старости счастливый день первого гонорара.

Ободренный успехом, Островский снова вернулся к оставленным было черновикам и наброскам о Замоскворечье. Он увидел в Драшусове заинтересованного в его сотрудничестве редактора: очерк о Замоскворечье прямо вводил в круг тем, которыми занималась его газета.

Петербург и Москва, Москва и Петербург – эти сопоставления были у всех на устах в эту пору. Добродушная и патриархальная Москва выглядела привлекательнее в сравнении с холодным, чиновным, дворцовым Петербургом, и эта внешне невинная тема обретала неожиданную остроту. После статьи Гоголя, первым сопоставившего две столицы в «Петербургских записках 1836 года», появилась ходившая в рукописи статья Герцена «Москва и Петербург» (1842), а затем и статья Белинского «Петербург и Москва» (1845).

В «Московском городском листке» был опубликован в 1847 году большой фельетон Аполлона Григорьева «Петербург и Москва». Северную столицу, как холодную, рациональную «голову» России, Григорьев противопоставлял Москве, «сердцу» страны. Петербург для Григорьева – воплощение бездомности, скуки и серости жизни. Москва – образ теплого, родного, домашнего быта, семьи, собравшейся вечерком вокруг самовара, а коли захочется разгула души – с ураганом страстной цыганщины[84]84

См.: Трисмегистов А. [А. А. Григорьев]. Москва и Петербург // Московский городской листок. 1847. № 88.

[Закрыть].

«В 1845—46 споры о Москве и Петербурге повторялись ежедневно или, лучше, еженощно, – вспоминал Герцен. – Даже в театре пели какие-то петербургоубийственные куплеты К. С. Аксакова в водевиле, в котором была представлена встреча москвичей с петербургцами на большой дороге»[85]85

Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 177.

[Закрыть]. Статья Григорьева не была единственным выступлением на эту тему в «Московском городском листке». В. Драшусов, просивший Герцена участвовать в его газете, получил от него обещание написать нечто вроде «аксаковской встречи», редактор торопил его, и в конце концов смог напечатать великолепный фельетон Искандера «Станция Ёдрово».

Увидевшись в те дни с Константином Аксаковым, Герцен сказал ему:

– Я так вдохновился вашим почтовым куплетом, что сам для «Листка» написал «станцию».

– Надеюсь, однако, вы не за…

– Нет, нет, против.

– Я так и ждал, что вы против.

– Да, да, только ведь притом против обоих!

В самом деле, остановившись па станции Ёдрово, на полдороге между Москвой и Петербургом, путешественник Герцена начинал раздумывать о сравнительных достоинствах обеих столиц и не находил повода отдать предпочтение одной из них. Многоэтажный Петербург с его скучным, бюрократическим, казенным складом жизни уступал мирной и хлебосольной, напоминавшей большое село Москве, но, с другой стороны, московская сонная отсталость не глядела преимуществом в сравнении с деятельным европейским ритмом жизни Северной столицы.

«Житель Петербурга, – пишет Герцен, – привык к деятельности, он хлопочет, он домогается, ему некогда, он занят, он рассеян, он озабочен, ему пора!.. Житель Москвы привык к бездействию: ему досужно, он еще погодит, ему еще хочется спать, он на все смотрит с точки зрения вечности; сегодня не поспеет, завтра будет, а и завтра не последний день». И еще: «Московские писатели ничего не пишут, мало читают – и очень много говорят; петербургские ничего не читают, мало говорят – и очень много пишут. Московские чиновники заходят всякий день (кроме праздничных и воскресных дней) на службу; петербургские заходят каждый день со службы домой; они даже в праздничный день хоть на минуту, а заглянут в департамент. В Петербурге того и смотри умрешь на полдороге, в Москве из ума выживешь; в Петербурге исхудаешь, в Москве растолстеешь – совершенно противуположное миросозерцание»[86]86

Там же. С. 191.

[Закрыть].

Очерк Герцена как бы зачинал в «Городском листке» тему, которую предстояло подхватить Островскому. И мимоходом оброненное замечание Искандера об «удивительной панораме Замоскворечья, стелющегося у ног Кремля», было развернуто Островским, наблюдавшим его не издали, как красивый городской ландшафт, а в упор и изнутри, – в «Записках замоскворецкого жителя».

Кстати сказать, вероятно, как раз в приемной «Городского листка» или в комнатах самого редактора познакомился тогда Островский с Герценом и лично. О первых беллетристических вещах Герцена, таких как роман «Кто виноват?», Островский отзывался с удовольствием и похвалой: «Умно написано»[87]87

Островский говорил об этом Л. Новскому (Н. Н. Луженовскому). См.: А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 297.

[Закрыть]. А научно-публицистическими его статьями Островский со своими друзьями в ту пору просто зачитывались. «Недавно мы прочли в другой раз два первые письма об Изучении Природы, – писал Тертий Филиппов Е. Эдельсону. – Боже мой! Как это написано! Я прошу Островского прислать мне продолжение»[88]88

Ученые записки Куйбышевского государственного пед. и учительск. ин-та. 1942. Вып. 6. С. 192.

[Закрыть].

Для молодого западника и материалиста, каким был в ту пору Александр Николаевич, знакомство с Герценом было важным и приятным событием, о котором он вспоминал на склоне лет, беседуя с Луженовским. Герцен же, вероятно, не обратил тогда особого внимания на представленного ему застенчивого молодого человека. Во всяком случае, когда три года спустя он получил от Грановского известие об ошеломляющем успехе комедии «Свои люди – сочтемся» «некоего Островского», это имя ничего не сказало ему.

Но Островский-то не мог забыть эту встречу и, публикуя «Записки замоскворецкого жителя», наверное, рассчитывал, что Герцену и его кругу они должны понравиться. Своеобразный край Москвы был нарисован там в подлинной натуре, без тени славянорусской идиллии.

Занимаясь в апреле 1847 года подготовкой к печати первого и единственного увидевшего свет очерка из задуманного им цикла, Островский заново перекроил старую свою рукопись «Две биографии» и написал для газеты забавное объяснение с читателем. Рассказчик торжественно объявлял, что 1 апреля 1847 года обнаружил рукопись, проливающую свет на страну, никому в подробности не известную и никем из путешественников не описанную. «Страна эта, по официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется Замоскворечье. Впрочем, о производстве этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят Замоскворечье от скворца; они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместья к этой птице». Островский не удержался, чтобы не спародировать ученые споры о происхождении названия Руси, которыми прожужжал им на своих лекциях все уши Погодин. И дальше молодой автор, обрядившись в ироническую тогу историка, первооткрывателя неведомого края, начинал свое описание как Геродот Замоскворечья.

Судя по изложенной им тут же программе «Записок…», планы его были вначале обширны. Он обещал, что читатель найдет в них «и сплетни замоскворецкие, и анекдоты, и жизнеописания», увидит Замоскворечье «в праздник и в будни, в горе и в радости», увидит, «что творится по большим, длинным улицам и по мелким частым переулочкам». Однако на деле все свелось к одному очерку об Иване Ерофеиче.