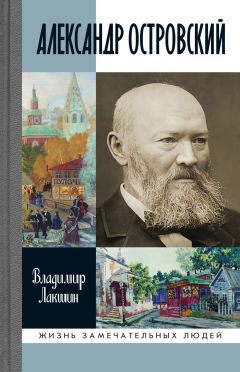

Текст книги "Александр Островский"

Автор книги: Владимир Лакшин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

«Наш русский “Тартюф”»

Весь 1847, 1848 и половину 1849 года Островский работал над «Банкротом».

Главная мысль комедии, ее сюжетная канва сложились с самого начала и существенно не переменились в ходе долгой работы. Богатого купца Большова, решившего надуть ложным банкротством своих кредиторов, обманывает еще пущий плут и пройдоха – приказчик Подхалюзин, прибирающий к рукам состояние своего прежнего хозяина, а заодно и его дочку – Липочку.

Вся забота Островского теперь была, как лучше «обработать», по любимому его слову, этот сюжет. Он писал комедию исподволь, небольшими сценами, читал ближайшим друзьям каждое новое явление, советовался с ними о каждом выражении. По воспоминаниям Н. Колюпанова, отрывки пьесы обсуждались в кружке Немчинова. Автор внимательно выслушивал ученую и туманную, с цитатами из Бенеке и Шеллинга, критику Эдельсона. Обычно он упрямо держался своего и не спешил соглашаться, но иной раз по зрелом раздумье переставлял эпизоды, отказывался от одних сцен, другие заменял вновь написанными[96]96

См.: Русское обозрение. 1895. № 4. С. 531.

[Закрыть].

Первоначально пьесу открывал монолог Тишки, за ним следовала сцена тайного сговора Подхалюзина со стряпчим Рисположенским, и лишь когда они уходили в ресторацию, чтобы окончательно обделать дельце, на сцене появлялся Большов и его домашние. Был в раннем варианте пьесы и обширный монолог Большова (о нем сожалел потом Писемский)[97]97

См.: Неизданные письма к А. Н. Островскому. М.; Л.: Academia, 1932. С. 336.

[Закрыть], где купец рассказывал свои сны, в которых являются ему должники, не желающие платить по векселям; тут, во сне, и начинала брезжить в мозгу Большова идея банкротства. Островский убрал этот монолог, переставил сцены. Он терпеливо искал самых убедительных мотивировок, самых точных черточек быта, самых безошибочных и смешных реплик.

Зритель с первого акта должен почувствовать тупое самодурство Большова, в голове которого тяжело, как мельничные жернова, перекатываются мысли, и который одним «мнением» извелся, как лучше кредиторов надуть; и фальшь Подхалюзина, изъявления коего в преданности хозяину подозрительно приторны и косноязычны: «Уж коли того, а либо что, так останетесь довольны…» – и развязную капризность Липочки, мечтающей выскочить замуж за военного и стесняющейся своих неотесанных родителей.

Всего более заботился Островский о верности купеческого быта. Но что такое быт? Вещи? Язык? Отношения людей? И как удержать в пьесе быт – самое устойчивое и самое ускользающее? История закрепляет события в документе, факте, заявлении, летописи деяний. Быт – неуловим, приметы конкретного времени и среды утекают сквозь пальцы. Купеческий быт – это не мертвая бутафория самоваров, гераней, чаепитий. Быт интересен, если проникнуть в его душу, изучить его поэзию и жестокость, тайно руководящие им законы.

Купец Островского груб, простодушен, дик, наивен, самоволен, отходчив, нагл, робок, безобразен… И из всего этого спектра душевных качеств рождаются отношения в доме, имеющие видимость патриархальной простоты, но окрашенные насилием и обманом. Обман в «Банкроте» выступает как потайная пружина всей жизни. Идея обмана поднята до символики, до грозного поэтического обобщения: все обмануты в пьесе или ждут, что их обманут, ибо обман – это не мелочное надувательство: обман – закон, обман – царь, обман – религия жизни.

Для воплощения глубоко понятого быта у драматурга было одно великое и незаменимое средство – язык. С первых слов комедии Островский умел расположить своих слушателей естественностью и веселым лукавством речи. «Уж какое же есть сравнение: военный или штатский, – звучит в ушах начальный монолог Липочки. – Военный, уж это сейчас видно: и ловкость, и все, а штатский что? Так какой-то неодушевленный! (Молчание.) Удивляюсь, отчего это многие дамы, поджавши ножки сидят? Формально нет никакой трудности выучиться! Вот уж я на что совестилась учителя, а в двадцать уроков все решительно поняла. Отчего это не учиться танцевать! Это одно только суеверие! Вот, маменька, бывало, сердится, что учитель все за коленки хватает. Все это от необразования! Что за важность! Он танцмейстер, а не кто-нибудь другой. (Задумывается.) Воображаю я себе: вдруг за меня посватается военный, вдруг у нас парадный сговор, горят везде свечки, ходят официанты в белых перчатках; я, натурально, в тюлевом либо в газовом платье, тут вдруг заиграют вальс. А ну как я перед ним оконфужусь. Ах, страм какой! Куда тогда деваться-то?»

На какой-нибудь одной странице отпечаталась вся Липочка, какова она есть, с ее капризами, чудной амальгамой наследственной темноты и вершков образованности, замоскворецкой разнузданной мечтательностью. Тут в ряд идут подслушанные словечки «формально», «натурально» и привычные домашние «страм», «оконфужусь», досада на «необразованность» маменьки и оправдание учителя, который «за коленки хватает».

Островский тщательнейшим образом работает над языком, но не в том только смысле, что подбирает одно самородное словцо к другому. Он одарен высшим даром: слышать живую речь, безошибочно угадывать и сгущать ее характерность.

Драматург посредственного дарования привычно складывает реплики, как кубики в детской игре; читатель и зритель чувствуют преднамеренность реплик, подстроенность вопросов для ответов, узкую функциональность речи. Настоящий талант передает движение речи – как живой бег ручья.

Он творит, а не сочиняет.

Разницу этих двух понятий Островский определил в одной черновой заметке: «Человек тогда творит, когда он бессознательное послушное орудие творческих сил природы. – Сочиняет, когда комбинирует отвлечения (которых не существует)». И дальше впрямую о языке: «Почему язык хорош? Потому что это творение, а не сочинение»[98]98

Т. 10. С. 456.

[Закрыть].

Островский слышит речь в ее непрерывности, воспроизводит естественное сцепление каждой следующей реплики с предыдущей, угадывает единственно верный ход разговора. Для него драматический диалог – живой поток, в котором несутся отдельные «цветные» слова, выражения, но к ударным фразам речь не сводится. А в то же время каждая реплика живет и сама по себе – не просто как функция (функционален по отношению к развитию действия лишь диалог в целом), а как черта быта.

Никогда больше в жизни, ни над одной своей пьесой не трудился Островский столь долго, заботясь о малейших деталях отделки, как над «Банкротом». Уже в феврале 1848 года Островский писал в письме Эдельсону, что отделывает последний акт. Однако еще по меньшей мере год понадобился ему, чтобы вывести в свет свое любимое детище.

Была, впрочем, и другая причина этой неторопливости. Стоявшая на дворе общественно-литературная погода мало благоприятствовала появлению пьесы. Островский медлил, поскольку ничто не подгоняло его, а перспектива публикации комедии тонула в тумане.

Как раз в те дни, когда Островский отделывал последний акт «Банкрота» и был как будто близок к окончанию всей пьесы, в Петербурге произошли события, имевшие долговременные последствия для всей духовной жизни России.

22 февраля 1848 года, рассказывает историк николаевского царствования, у наследника-цесаревича был бал. Беззаботная нарядная толпа танцевала, флиртовала, злословила. Веселье было в разгаре, когда внезапно двери отворились и вышел император с какой-то бумагой в руке. Музыка замерла на полутакте, танцующие пары остановились. Царь произнес несколько отрывистых слов о перевороте во Франции и бегстве короля из Парижа, потом быстро прошел в кабинет наследника. За ним потянулись члены царской фамилии и особо приближенные лица. Здесь Николай громко прочел депешу от берлинского посланника барона Мейендорфа.

Свергнутого Луи-Филиппа царь не жалел, он всегда считал его глупцом, «и поделом ему». Но речь шла все же о революции, и, едва сознав это, царь смертельно испугался. Первой его мыслью было – вести войска к границам Франции. Придворные еле уговорили его не делать такой глупости – в русской казне не было денег. Тогда внимание царя, всегда помнившего о 14 декабря, которым было ознаменовано начало его царствования, переключилось на внутренние дела и предупредительные меры.

14 марта 1848 года был объявлен царский манифест, грозно обличавший «мятеж», «безначалие», «разрушительный поток», катящийся по Европе. «Мы удостоверены, – говорилось в манифесте, – что всякий русский, всякий верноподданный наш, ответит радостно на призыв своего государя; что древний наш возглас: за веру, царя и отечество, и ныне предукажет нам путь к победе…»[99]99

Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай I в 1848 и 1849 годах // Исторический вестник. 1899. № 10. С. 183.

[Закрыть]

В дворцовых кругах несколько дней царила настоящая паника. Власть чувствовала себя неуверенно и преувеличивала грозящие ей опасности. Рассказывали, что императрица, возвратившись с прогулки по петербургским улицам, говорила ликуя: «Кланяются! кланяются!» Она думала, что чиновники по причине французской революции перестанут снимать шляпы.

Обеспокоились и придворные. Уже во время бала 22 февраля князь А. С. Меншиков сказал цесаревичу, что у нас явно идет «подкопная работа либерализма», которая более всего отзывается в преподавании наук и в направлении журналов. «Да, очень дурные журналы, – отвечал ему цесаревич, – и ежели что в них такое встретится, то покажите мне». В те же дни статс-секретарь барон М. А. Корф (приметим это имя, оно связано с судьбой «Банкрота») подал цесаревичу записку, в которой предлагал обратить внимание на журналистику, в особенности на «Современник» и «Отечественные записки». Барон Корф писал, что, пользуясь малоразумием цензуры, журналы «позволяли себе печатать бог знает что и, по проповедуемым под разными иносказательствами, но очень прозрачными для посвященных формам, коммунистическим идеям, могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия». Цесаревич обрадовал Корфа тем, что его записка пришлась как нельзя более кстати: государь и сам обдумывал, как поступить теперь с литературой.

Наконец, 2 (14) апреля 1848 года был учрежден постоянный комитет для безгласного надзора над действиями цензуры. Комитет должен был знакомиться с уже вышедшими в свет книгами и журналами и, в случае пропуска цензором чего-либо сомнительного, предлагать карательные меры в отношении издателя и автора. В состав комитета вошли: известный мракобес Д. Н. Бутурлин в качестве председателя, а также барон Корф и Дегай – членами комитета. Царь лично напутствовал их. «Как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, – сказал государь, – то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виновными»[100]100

Там же. С. 189.

[Закрыть].

Николай I смолоду был неравнодушен к литературе. Он сам вызвался когда-то быть цензором Пушкина и всегда проявлял озабоченность, чтобы литература в льстивом зеркале отражала его царствование. Порою Николай заигрывал с литераторами, а он, как свидетельствует один из современников, когда хотел, «умел быть приятным и даже обворожительным». Неограниченная власть придает обаяния личности в глазах подданных.

Но Николай умел внушать и страх и очень гордился этим своим умением. Однажды, ожидая в толпе придворных выхода царя, министр финансов Вронченко решил понюхать табаку. Царь появился неожиданно, Вронченко от испуга выронил табакерку. Наблюдая эту сцену, военный министр Чернышев усмехнулся. Николай поймал его улыбку и вознегодовал: «Чему тут улыбаться? Это очень естественно, что подданный боится своего государя», – и осыпал Вронченко милостями[101]101

Соловьев С. М. Записки. С. 118.

[Закрыть]. Не лишнее присовокупить, что Николай вообще испытывал род ненависти к личным достоинствам людей и любил окружать себя ничтожествами. Громадное умственное и нравственное понижение в николаевское царствование среди высших сословий России – факт, единодушно отмеченный историками.

В 1848 году царь напугался всерьез. Последствия этого испуга были ужасны для русской литературы и просвещения. Прочитав в газетах известие о французской революции, историк С. М. Соловьев сказал: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию»[102]102

Там же. С. 115.

[Закрыть]. Он был прав, только забыл прибавить, что достанется и русским писателям.

В Петербурге почему-то особенно боялись Москвы, с часу на час во дворце ждали известий о «московской революции». Когда же этого не случилось и первый испуг прошел, царь назначил в Москву военным генерал-губернатором свое доверенное лицо графа А. А. Закревского, наделив его особыми полномочиями по борьбе с крамолой. Поговаривали, что царь вручил Закревскому чистые бланки со своей подписью на случай экстренных мер против возможных бунтовщиков.

Явившись в Москву в мае 1848 года на смену старому и безвольному добряку князю Щербатову, Закревский живо навел страх на московских либералов. Он был, вспоминает Б. Н. Чичерин, «настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти». Он убрал из своего окружения лиц, не желавших ему льстить, в обширных размерах организовал шпионство за инакомыслящими. «Зеленая комната» Английского клуба, где собирались московские говоруны, казалась ему едва ль не оплотом якобинцев. Всех подозрительных он заносил в особую книжечку и против самых невинных имен ставил пометку: «Готовый на всё».

Известный московский литератор Н. Ф. Павлов посвятил Закревскому анонимные стихи, распространявшиеся в списках. Они начинались так:

Ты не молод, не глуп, и ты не без души;

К чему же возбуждать и толки и волненья?

Зачем же роль играть турецкого паши

И объявлять Москву в осадном положеньи?

Ты нами править мог легко на старый лад,

Не тратя времени в бессмысленной работе;

Мы люди мирные, не строим баррикад

И верноподданно гнием в своем болоте…[103]103

Чичерин Б. Н. Воспоминания. С. 79.

[Закрыть]

У страха глаза велики, и Закревский не соразмерял, особенно поначалу, своих усилий по искоренению «западной заразы» с действительной опасностью. В университете и гимназиях были закручены все гайки. Студентам запрещалось ходить в кондитерские читать газеты, нельзя стало появляться в аудиториях в расстегнутом мундире. Был усилен контроль за репертуаром театра и публикациями газет. Вводились новые ограничения на поездки молодых людей за границу.

Сохранилось письмо Евгения Эдельсона и Тертия Филиппова от 20 августа 1848 года, адресованное Островскому в деревню. Его приятели пишут: «Последнее время мы были очень серьезно заняты вопросом о поездке в Дербент. Не дождавшись окончательного его решения, нам не хотелось писать к Вам. Теперь же честь имеем Вас известить, что Дербенту нас не видать как своих ушей…»[104]104

Неизданные письма к А. Н. Островскому. С. 628.

[Закрыть]

Что за Дербент? Почему так рвутся туда друзья Островского и кто их не пускает? Иносказание очевидно. Речь идет, конечно, о Париже, куда еще весной собирался ехать Эдельсон, но не смог выхлопотать паспорта. Житейски мудрый Николай Федорович еще тогда предупреждал друзей сына, что с поездкой за границу ничего у них не выйдет, и в заключение письма они воздают хвалы его «пророчеству», с трудом отказываясь от надежд на «мечтательную поездку в Дербент».

Московским литераторам при Закревском жилось неприютно. Правда, как у «хозяина города» у него порой прорезалось желание меценатствовать. Эти настроения поощряла в нем и жена – Аграфена Федоровна, в дни молодости воспетая Пушкиным как «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», а в московскую пору жизни – полная дебелая дама, до зрелых лет известная своими амурными похождениями.

Закревские устраивали пышные маскарады, где светские дамы и девицы из родовитых семей представляли в национальных костюмах российские грады и веси, но этим их покровительство искусствам, пожалуй, и исчерпывалось. Всесильный «граф» сыграл, однако, заметную роль в истории литературных и сценических дебютов Островского, а двадцать лет спустя вспомнился драматургу при создании образа генерала Крутицкого в комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Мамаева в той же пьесе напоминает неугомонную Аграфену Федоровну.

Но в 1848 году Островский, заканчивавший «Банкрота», был еще далек от московских светских и литературных кругов и, во всяком случае, не мог рассчитывать пока на чье-либо покровительство. События же разворачивались так, что с каждым месяцем надежды драматурга увидеть свою комедию напечатанной или представленной на сцене все более таяли. А это, как можно догадаться, не прибавляло энтузиазма и без того-то медлительному автору. Добро еще, что он не забросил рукопись и находил в себе силы то и дело возвращаться к отделке давно уже вчерне написанной комедии.

Однако при любой, самой тщательной работе наступает в конце концов момент, когда ты видишь свой труд оконченным, и, как бы ты ни был равнодушен к славе – а кто равнодушен к ней, особенно в молодые годы? – что-то нудит тебя сделать его достоянием не только близких друзей, которые давно знают в нем наизусть едва ль не каждую реплику. Хочется так или иначе найти дорогу к читателям, проверить себя не на одной домашней публике. Но как это сделать?

В феврале 1849 года, прихватив с собой попутчиком Эдельсона, Островский поехал в Самару в качестве частного поверенного некой московской барыни, чтобы уладить ее юридическое дельце. В его портфеле рядом с деловыми бумагами лежала рукопись «Банкрота». В Самаре молодые люди свели знакомство с семьей Ворониных. Это был один из самых приятных домов в городе: девицы Воронины были молоды, хорошо образованы и небезучастны к литературе. Здесь с равным успехом можно было повеселиться на танцевальном вечере и поспорить о Жорж Санд. Однажды Эдельсон предложил сестрам Ворониным неожиданное развлечение: его застенчивый белокурый друг мог бы прочесть им свою комедию из купеческого быта. Так состоялось первое, по всей вероятности, публичное чтение «Банкрота»[105]105

См.: А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 29–32.

[Закрыть].

Эдельсон вел себя как заботливый антрепренер. Он поставил свечи на круглом столе в гостиной, потребовал графин с водой и подложил под руку Островскому карандаш, чтобы тот мог делать пометки в рукописи во время чтения. Несмотря на манеру чтеца говорить несколько в нос и показавшуюся молодым слушательницам забавной привычку держать большой палец в верхней бутоньерке фрака, успех чтения был полный.

Читал Островский с поразительной простотой, нигде не нажимая на выигрышные реплики. Но, пользуясь благоприятным случаем, про себя будто взвешивал, проверял и оценивал заново каждую фразу. Спокойствие и серьезность чтеца усиливали комический эффект, когда он читал за сваху, Липочку или Подхалюзина. В роли же Большова, особенно в последнем акте, рядом с комическими звучали и трагические ноты, естественные для положения замоскворецкого короля Лира, обманутого собственными детьми.

Островский сравнительно легко согласился проверить себя на провинциальных слушателях, и можно было полагать, что, вернувшись в Москву, он станет теперь читать свою комедию и в столичных домах. Однако это произошло не сразу: Островский как бы придерживал комедию и до лета 1849 года нигде не читал ее. Был ли автор занят какой-то дополнительной шлифовкой пьесы? Возможно. Хотя вернее предположить, что его смутили и напугали события весны 1849 года. Раз спущенная со стопора пружина реакции продолжала раскручиваться.

В марте 1849 года за дерзкие письма против остзейского губернатора был арестован молодой славянофил Юрий Самарин. Началось настоящее гонение на «словенов», переполошившее всю Москву. И. С. Аксаков без заметной вины угодил в III Отделение и был выпущен только вследствие письменных разъяснений, представленных им царю. В апреле 1849 года был разгромлен кружок Петрашевского, среди участников которого было немало литераторов, в том числе только что блестяще дебютировавший своими повестями Достоевский. Продолжалось и гонение на университеты. С 1849 года набор студентов был строго ограничен и не мог превышать трехсот человек. Особенно пострадало преподавание философии и других гуманитарных дисциплин. Передавали фразу министра просвещения: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Вместо отставленных профессоров логику и психологию в университете стал читать священник Терновский. Недреманое око обратило внимание на драматическую сцену. В феврале 1849 года было запрещено давать «Разбойников» Шиллера.

Правительство косо смотрело на науку и литературу как на очаг всяческой смуты и безверия, и высовываться в этот момент с пьесой резко критического направления было небезопасно. Вероятно, по этой причине Островский не торопится предлагать свою комедию какому-либо петербургскому или московскому журналу – все равно не напечатают. Но мечтой автора остается увидеть ее на сцене, а его друзья – молодые актеры, и прежде всего Пров Садовский – давно уже ходят вокруг драматурга в надежде получить пьесу для предстоящего сезона и, что греха таить, заранее прикидывают для себя роли.

Вот только трудно рассчитывать на разрешение «Банкрота» для сцены. Защита сословной чести дворян, купцов, духовенства прямо вменялась в обязанность цензуре. В 1848 году в Москве вышла лубочная повесть, описывавшая нравы и быт купечества: «Похождения и приключения гостинодворских сидельцев, или Поваливай! наши гуляют». О появлении этой книги стало известно Николаю I, и немедленно пошел в Москву попечителю учебного округа строжайший циркуляр от министра Уварова: «Для отвращения на будущее время подобных неуместностей, Государь Император Высочайше повелеть соизволил предписать ценсорам обращать самое строгое внимание на мелкие сочинения сего рода, не допуская в них ничего безнравственного или особенно могущего возбуждать неприязнь или завистливое чувство одних сословий против других»[106]106

Щукинский сборник. М., 1902. Вып. 1. С. 307.

[Закрыть]. Что же касается сцены, то тут цензурой в 1847 году уже была однажды запрещена одноактная комедия «Банкрот, или Куда конь с копытом, туда и рак с клешней», в которой доказывалось, что «богатый купец может безнаказанно объявить себя банкротом, а что мелкому купцу это не сходит»[107]107

Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох (1825–1881). Пг.: Прометей, [1917]. С. 65; см. также: Цинкович-Николаева В. А. Первый «Банкрут» и его автор // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник: 1979. Л., 1980. С. 147–151.

[Закрыть]. Комедия принадлежала перу И. И. Тито.

Тема, как видно, носилась в воздухе. Но тем меньше мог рассчитывать на успех в цензуре автор нового «Банкрота». Может быть, имея в виду досадный прецедент с одноименной пьесой, Островский на заглавном листе экземпляра, посланного в цензуру, меленьким почерком написал сверху: «Банкрот», а ниже крупно и через весь лист шло: «или СВОИ ЛЮДИ СОЧТЕМСЯ». Пьеса получила второе свое название.

Между тем на московской драматической сцене начался уже новый сезон, а разрешение на «Банкрота» так и не было получено. Наконец, чего следовало ожидать, то и случилось: из Петербурга пришло известие, что по докладу цензора М. А. Гедеонова пьеса запрещена к представлению. Это произошло в ноябре 1849 года. Отзыв цензора был составлен в таких выражениях, что не оставлял надежды и на будущее. «Все действующие лица: купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха, отъявленные мерзавцы, – писал Гедеонов. – Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества»[108]108

Дризен Н. В. Драматическая цензура двух эпох. С. 91.

[Закрыть]. Цензор твердо помнил царев указ и стоял на защите сословного достоинства.

Похоже, что именно запрет комедии для сцены подхлестнул Островского в его желании сделать пьесу известной как можно большему числу слушателей. Еще летом Островский читал свою комедию на квартире М. Н. Каткова, тогда прогрессиста и западника, в Мерзляковском переулке. Катков, сам молодой профессор университета, пригласил в гости еще и историка И. В. Беляева. Из профессорских университетских кругов пошла по Москве слава о новой комедии[109]109

См.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 11. С. 68.

[Закрыть].

Островский и Пров Садовский, который тоже стал читать «Банкрота» по рукописи, нарасхват приглашались в московские дома и с осени 1849 года, когда погасла надежда увидеть комедию на сцене, принимали эти предложения особенно охотно. Им хотелось создать вокруг ненапечатанной и не исполненной на сцене пьесы живое общественное мнение.

«Банкрот» привлекал тем больше внимания, что само его появление казалось чудом на бесцветном и скудном литературном фоне той поры. Комедия Островского родилась на свет не в самую благоприятную для себя минуту. Но разве настоящее искусство загадывает себе срок, когда ему явиться перед читателем? После бурного расцвета «натуральной школы», после первых триумфов Герцена, Достоевского и Гончарова настали, казалось, бедственные для литературы времена. Задушенное в тисках николаевской цензуры искусство замерло, будто ушло под землю. Но литература – живая вода – просасывает себе пути и в самое неблагоприятное для себя время. На пустынной, безжизненной почве вдруг рождается полная жизни, смеха и сил комедия, и все симпатии общества мгновенно летят к ней.

Литературное чтение в ту эпоху приобрело значение скромной, но зато доступной формы публикации. Конечно, в театре комедию посмотрели бы тысячи зрителей, в журнале прочли бы сотни (тираж «Москвитянина» в 1849 году был 600 экземпляров), но и в живом чтении ее могли услышать десятки людей. В Москве такого рода чтения были особенно в ходу. Любившее вдруг щегольнуть самобытностью, подчеркивавшее свою удаленность от двора и канцелярий Петербурга московское образованное общество пользовалось случаем выразить хотя бы на литературной почве оппозицию чиновной столице.

У образованной Москвы 1840-х годов были свои неофициальные центры притяжения. Ученые, литераторы, артисты собирались по вторникам в доме Николая Филипповича Павлова и его жены – Каролины Павловой на Рождественском бульваре. Острый ум и живая беседа хозяина, новые стихи хозяйки, поэтессы, удостоившейся похвалы Гёте, привлекали в дом не менее, чем роскошные гастрономические обеды. По четвергам встречались в удивительном доме Александра Фомича Вельтмана, расположенном у Покрова в Левшине. Вельтман – душа-человек – вскакивал с дивана навстречу каждому гостю и вел под руку в гостиную, где персидские ковры, оттоманки, чубуки с янтарем и прочая роскошь Востока соперничали с поделками самого хозяина, слывшего изобретателем-самоучкой. Он делал копии античных статуй из алебастра, изобрел какие-то необыкновенные светильники, где в стеклянных трубках горело масло, и т. п. Дом Вельтмана славился патриархальным московским гостеприимством. По субботам собирались у профессоров Шевырева, Погодина, а чаще всего у переехавшей недавно из Петербурга опальной графини Ростопчиной… Понятно, какой приманкой для московских кружков и салонов мог оказаться «Банкрот».

Чтения новой комедии нетерпеливо ждали и в аристократических домах – у Мещерских и Шереметевых, и в купеческих семьях – Корзинкиных, Носкова, Хлудова, и в домах университетской профессуры. Одно из чтений «Банкрота» было устроено прямо в обсерватории у астронома А. Н. Драшусова – брата первого редактора Островского[110]110

См. письмо Б. Драшусовой – А. Н. Островскому (б. д.; ГЦТМ. Ф. 200. Ед. хр. 268).

[Закрыть]. Пров Садовский не мог примириться с тем, что из его рук уплыла вторая пьеса Островского, которая так пригодилась бы для его бенефиса, и читал комедию иной раз в четырех домах за день.

На одном из этих чтений слышал «Банкрота» Гончаров, бывший в Москве проездом из Петербурга в Симбирск. Комедия очень понравилась ему, и он уговаривал автора отдать ее в «Отечественные записки» Краевскому, но Островский не решился: он надеялся еще тогда, что комедия будет дозволена сцене. В Симбирске Гончаров встретился с младшим братом Островского, Михаилом Николаевичем, и передавал ему свое восхищение пьесой.

Пора сказать и о том, как приняты были первые свидетельства литературного успеха Островского в его семье. Отец, рассорившийся с сыном из-за Агафьи Ивановны, с сомнением смотрел и на его новорожденную литературную славу. Старший сын, считал отец, не был его удачей. Радоваться он мог скорее на брата Александра – Михаила.

Все, что у Александра выходило как-то криво, никчемно, зазря, у Михаила получалось аккуратно, успешно, порядочно. В карьере Михаила Николаевича нашло свое осуществление все то, о чем мечтал отец для старшего сына. Судьба будто нарочно поставила контрольный опыт: всю жизнь обок с трудной и высокой судьбой писателя шла удачливая и скучная жизнь брата-чиновника.

Четыре года спустя после Александра Николаевича Михаил окончил ту же Первую московскую гимназию. Вслед за братом пробовал «сочинять», писал стихи. Но по воле отца, не обольщаясь литературными мечтаниями и иными заоблачными «бреднями», поступил на юридический факультет. Учился, не в пример брату, терпеливо, порядочно, окончил факультет успешно и уже в 1849 году поехал с солидным поручением в качестве секретаря князя П. Д. Черкасского в Симбирск. Служил Михаил Николаевич охотно, добросовестно, был трудолюбив, как все Островские, и быстро стал выходить в люди…

Смотрю на его фотографию: очень похож на брата-драматурга, но какое сухое, твердое, спокойное лицо! И все суждения Михаила Николаевича таковы: положительные, трезвые, умеренно либеральные. Жаль, не застанет старик отец того времени, когда второй его сын переберется из Симбирска в Петербург, станет видным чиновником государственного контроля…

Впрочем, интерес к искусству Михаил Николаевич, смолоду переводивший Шиллера, сохранит навсегда. И литературные успехи брата с первых же шагов весьма его занимают.

Освоившись в 1849 году в образованном симбирском кругу, молодой чиновник по особым поручениям пишет брату-драматургу о своем знакомстве с критиком Анненковым: «Ему говорил Гончаров о тебе и комедии много лестного. Кстати, я познакомился с Гончаровым, который тебе кланяется, только он совсем схимником живет в Симбирске – его нигде не видно»[111]111

ГЦТМ. Ф. 200. Ед. хр. 1426.

[Закрыть]. А в следующем письме: «Ты интересовался узнать, что говорил Гончаров о твоей комедии; правда, он и мне говорил в более общих выражениях, но между тем указывал на знание русского языка и сердца Русского человека и на искусное введение в комедию драматического элемента»[112]112

Литературное наследство. 1974. Т. 88. Кн. 1. С. 228. Письмо М. Н. Островского от 10 сентября 1849 года здесь ошибочно датировано 1852 годом.

[Закрыть]. Как видно, Гончаров особенно оценил, что комедийная история Большова в последнем акте смело, неожиданно оборачивается драмой.

Итак, вести о новой замечательной комедии расходились все шире, как круги по воде. То, что пьеса нигде не была напечатана, но уже многим известна, разжигало к ней интерес. Казалось, «Банкрот» повторяет историю разошедшейся в списках и известной многим со слуха великой комедии Грибоедова.

В ноябре 1849 года Садовский прочел пьесу у Новосильцевых, где ее впервые услышала графиня Ростопчина. «Сегодня в 8 часов Садовский для меня читает “Банкротство” у Новосильцевых, и потому хотя я очень нездорова, но встала с постели, чтобы не прогулять этого занимательного вечера», – пишет Ростопчина в записке Погодину. А вернувшись домой после чтения, спешит поделиться своими впечатлениями: «Что за прелесть “Банкротство”! Это наш русский “Тартюф” и он не уступит своему старшему брату в достоинстве правды, силы и энергии. Ура! У нас рождается своя театральная литература, и нынешний год был для нее благодатно плодовит»[113]113

Отдел рукописей ГБЛ. Ф. 231. Разд. 2. П. 28. Ед. хр. 41.

[Закрыть]. Ликующий тон Ростопчиной по случаю рождения «своей театральной литературы» был вызван и тем, что она только что закончила стихотворную драму «Нелюдимка», на которую возлагала серьезные надежды. Тем более следует отдать должное ее великодушной похвале «Банкроту».