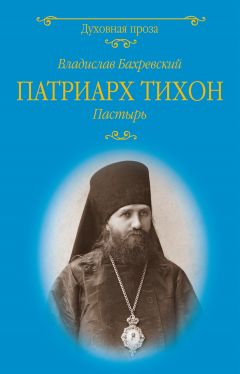

Текст книги "Патриарх Тихон. Пастырь"

Автор книги: Владислав Бахревский

Жанр: Религия: прочее, Религия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Горе

– Беллавина! Не видели Беллавина?!

Василий Иванович быстро промокнул чернила и спрятал тетрадь в стол: писал сочинение за скорбного умом собрата – грозило отчисление.

Дверь в класс отворилась.

– Что вы такие красные? – удивился дежурный вратник. – Архиерей, к тебе отец приехал.

– Господи! – удивился Василий Иванович, пошел следом за дежурным, но вернулся, шепнул своему товарищу: – Перепиши, да смотри, ошибок не наделай.

Отец ждал сына в комнате для свиданий с родственниками.

– Вася! – всплеснул он руками, вскакивая навстречу, и остановился. – Вася, Господи! Я ведь с горькой к тебе вестью. Сам вот решил приехать…

– Мама?! – Василий Иванович почувствовал, как испугалось сердце.

– Павел!.. Павел умер.

Василий Иванович побелел, целовал батюшку в мокрые щеки как во сне.

– Я у Князевых остановился, – говорил Иоанн Тимофеевич. – Пошли, панихиду закажем… Я завтра в Печеры съезжу. Помолюсь.

В голове, в сердце, в теле громоздилась бесцветная, бездушная пустота.

Два года тому назад Павел закончил историко-филологический факультет. Получил диплом учителя гимназии, но не было вакансий. Подал бумагу в Министерство народного просвещения, просил освободить от обязательной службы по гражданскому ведомству. Отпустили на все четыре стороны. Нашел место преподавателя латинского языка в Сызранском духовном училище, вернулся в лоно матери-Церкви. И вот – всему конец, в двадцать шесть лет…

– Помнишь, сон мне был? – спросил Иоанн Тимофеевич.

– Помню, батюшка… Мы тогда с Ваней Павлу поклонились, чтоб ему выпал жребий быть великим человеком… Как же так?

– Смирись, Вася. Смирение – самый лучший врач.

Ночью Василий Иванович пробудился от неясного, но очень дорогого воспоминания… Они с Павлом сразу после грозы вышли на улицу, вот только чего ради? Закрыл глаза и увидел сверкающую нить… Павел змея запустил! Нить была вощеная. Целый клубок. Змей, умчавшись в небеса, размотал нитки без остатка. Павел уже учился в институте, но был счастлив, как мальчик: «Вася, он же у нас – братец молний. Его же и не видно!»

Змея и впрямь невозможно было найти среди сияющих облаков.

«Он словно живой. Он стремится залететь еще выше. Он выше стрижей! Ты видишь стрижей?»

Павел дал брату подержать в руках нить, и Вася почувствовал, как она дрожит, напрягается, тянет вверх.

«Павел, – сказал про себя Василий Иванович. – Я чувствую эту нить в себе. Я не знаю, что она такое, но я ее не выпущу».

Змея они, подчиняясь его порывам, отпустили, искали потом и не нашли.

«Павел, ты всегда хотел прожить какую-то особую, умную, полезную жизнь… Не знаю, получится ли у меня, но постараюсь быть достойным твоего одобрения. Ты хоть во сне ко мне приходи».

– Господи, Господи, помилуй меня!

Закрыл лицо рукой и почувствовал нить, упругую, тянущую вверх, но это был уже сон.

Веселый, легкий на шутливое слово, воспитанник Беллавин стал молчаливым, отстраненным.

В семинарии все было по-прежнему, но он чувствовал себя одиноким.

– Архиерей, встряхнись! – говорили ему. – Ты совсем у нас заучился. Кого-кого, а тебя в академию примут. Ты ведь Архиерей!

– Не вижу, чтоб мы заучивались, – отвечал Беллавин серьезно. – Уроки и те готовим спустя рукава.

Академия

К зданию Духовной академии Василий Иванович Беллавин подъехал на извозчике, это был первый в жизни извозчик, нанятый самостоятельно.

Трехэтажное высокое здание с колоннадой над входом стояло в глубине двора. Дверь как дверь – ничего величественного, но сердце трепетало… Он учился десять лет, чтобы получить возможность прийти сюда, а если Бог благословит, остаться здесь.

Во дворе было пусто. Василий Иванович вздрогнул, когда кто-то сказал:

– Кваренги и Руска.

Возле березы стоял человек. Наверное, старшекурсник. Лицо бритое, бледное, но в больших глазах теплота.

– Ах, это архитекторы! – догадался Василий Иванович. – Я сюда не праздно. Я приехал сдавать экзамены.

– Сначала идите к инспектору, потом к отцу эконому, устраивайтесь. До экзаменов почти неделя… Вы из каких мест?

– Закончил Псковскую семинарию. Из Торопца.

– Вот оно как! Мы с вами земляки. Я с Селигера.

– Из Осташкова?

– Из Кравотыни, из села. В Осташкове учился.

– Я тоже из села, вернее, с погоста… Это уже потом отца перевели.

– Деревенский народ от доброго корня. Будьте посмелей. Здесь такие же люди, как и всюду.

– Но ведь… академия! – вырвалось у Василия Ивановича.

Земляк чудесно рассмеялся.

Представившись инспектору, заплатив отцу эконому за половину месяца восемь рублей пятьдесят копеек, абитуриент Беллавин устроился в комнате для студентов и отправился искать Исаакиевский собор, а в соборе – мозаики торопчанина академика Раева. Уроки Матвея Матвеевича не забывались.

Темная громада храма показалась чудовищной гробницей, куда нет никому входа. Но вход нашелся. Внутри – город, с улицами, с площадью. Света много, но Василий Иванович не испытал здесь обычного теплого чувства, каким полна всякая русская церковка. Знаменитые малахитовые столбы – как каменный лес. Мозаики святых телесно живые, но не молитвенные, не иконные.

Перед алтарем испытал замешательство: как тут можно служить? Для толп? И как тут можно молиться в общении, когда чувствуешь себя одиноко, как на Страшном суде. Все твое доброе и недоброе – ничтожно до пустоты.

Из собора мимо памятника Петру вышел к Неве. Когда-то Матвей Матвеевич сказал об этом памятнике: «Задними копытами своего сатанинского коня Петр раздавил Россию, и она – увы! – не сумела его поглотить. Передние копыта зверя еще не раз обрушатся на самое темя нашей страны-великомученицы».

Василий Иванович прошел мимо памятника не останавливаясь, но глядел внимательно. Лицо у Петра дикое, а конь действительно страшен.

Зато Сенат смотрится весело, а ведь такой огромный.

Возле Невы было ветрено, холодно. Василию Ивановичу почудилось: река катит сквозь него, ощутил ее ток, ее натужное биение о гранитные берега. Нева была то же самое, что Медный всадник, что темный Исаакий под латунным куполом.

На другом берегу радостно голубела Кунсткамера. Значит, рядом университет, а за темными деревьями – Академия художеств. Одним словом – Васильевский остров.

Обратно шел по Невскому проспекту. Устал, но Казанского собора миновать не смог. Простору храма уже не удивился. Поставил свечу перед чудотворной иконой.

Чаю напился в трактире, в каком-то переулке. Отдохнул. Литургию слушал в лавре, приложился к мощам святого князя Александра Невского.

Все остальные дни перед экзаменами провел в стенах академии. На Успение молился в академической церкви.

Первые три экзамена были письменные: 19 августа – по Священному Писанию, 20-го – по логике, 21-го – по латинскому языку на латинском языке. На устные, по основному богословию и по русской церковной истории, давали по два дня подготовки. Языки, греческий и французский, сдавали без передыха.

В предпоследний день августа 1884 года девятнадцатилетний абитуриент Василий Иванович Беллавин нашел свое имя в списке студентов академии. Из почти сотни претендентов приняли пятьдесят. Начиналась новая, ученая, санкт-петербургская жизнь. И – радостная неожиданность. Молодой человек, встреченный возле академии в день приезда, оказался преподавателем общей церковной истории, живой легендой академии. Имя этой легенды – Василий Васильевич Болотов.

После первой лекции Болотов сказал Беллавину:

– Вот видите, все не так страшно. Перед дверьми страшнее, не правда ли? – И шепнул: – Деревенщина хоть и хлебает щи лаптем, но в трудах усердна, а смекалку ей Господь Бог дает… Как вам показалась жизнь в академии?

– В семинарии на запоре держали, а здесь свободно.

– Свобода для иных большой искус. Постарайтесь быть хозяином свободного времени. В одном вам не повезло: вводят новый устав. Всем уже ясно, что это «задний ход». Упразднение отделений скажется на глубине знаний. Сочинения будут даваться на более общие темы в ущерб специализации. А совет вам таков: относитесь со всей серьезностью к семестровым сочинениям. Баллы за сочинения весьма влияют на годовые оценки.

Студенты первого курса занимались на третьем этаже. Окна выходили на лавру. Спальни на втором. Были особые комнаты для занятий. В комнате два стола. На двенадцать мест. Место закреплялось на все четыре года учебы. Здесь же церковь, актовый зал, Церковно-археологический музей, студенческая читальня. Библиотека помещалась в особом здании, в саду.

Спальни светлые, просторные, одежда казенная, питание достаточное: учись и будь ученым.

Василий Иванович почитал себя за великого удачника. Помолиться, поблагодарить Господа Бога за Его милость нашел укромное местечко, недалеко от академии: Скорбященскую часовню на Стеклянном заводе.

Свет учения

Всякое поколение учителей есть почва для приходящих в мир, для новых вдохновенных прозорливцев и накопителей сокровищ веданья.

В 1884 году Санкт-Петербургская духовная академия отметила юбилей. Семьдесят пять лет.

Основанная в 1809 году, она была преемницей Александро-Невской академии, учрежденной Павлом I 18 декабря 1797 года.

Устав Петербургской духовной академии составили М.М. Сперанский и член Святейшего Синода архиепископ Калужский Феофилакт (Русанов).

Первыми ректорами были архимандрит Евграф (Музалевский-Платонов) и архимандрит, а потом епископ Ревельский Филарет (Дроздов).

Если в иных семинариях процветала зубрежка «от сих до сих», то во всех четырех академиях: Киевской, Московской, Казанской и Петербургской – обучение было и фундаментальное, и творческое.

Митрополит Евлогий, учившийся в Московской академии, в своих воспоминаниях показал широту и глубину академической методы. «В занятиях наших самое важное были сочинения. Отметки за сочинения считались в четыре раза выше отметок за устные экзамены… В сочинениях студент обнаруживает весь свой научный багаж и всю меру своего развития. Первое сочинение было мной написано на следующую тему: “Изменение идеалов искусства под влиянием начал, внесенных в мир христианством…” Мне пришлось ознакомиться с разными образцами дохристианского языческого искусства, проследить, как преобразился идеал красоты земной и идеал красоты небесной, как Афродита небесная восторжествовала над Афродитой земной».

Об учебе будущего патриарха в академии сохранилось не много свидетельств. Но мы знаем, кто были его учителя. Студенты благоговели перед Василием Васильевичем Болотовым.

Светоч русского богословия родился 31 декабря 1853 года. Отец его, Василий Тимофеевич, был дьячок. Утонул на Селигере за полтора месяца до рождения сына. Провалился под лед, загоняя гусей. Мать, Мария Ивановна, всю жизнь пекла просфоры, получая в год десять – двенадцать рублей. Подкармливали крестьянки, которым она шила платья.

Духовное училище Василий Васильевич закончил в Осташкове. Квартира, где он жил с товарищем, была рядом с молельней евреев. Дети бегали туда смотреть и шалить, а Болотов научился читать и писать по-еврейски. На каникулах в церковной библиотеке взял «Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках». Не имея словаря, составил пространный канон в честь Василия Великого на греческом и славянском языках. Училище закончил первым учеником. Поступил в Тверскую семинарию. Здесь овладел латынью, греческим, немецким и французским языками. На третьем курсе написал на еврейском языке сочинение на тему: «Чем особенно привлекло к себе иудеев идолопоклонство?» Начал учить сирийский и арабский языки. Преподаватели говорили о Болотове: надо поставить его на первое место, потом пропустить номеров сорок и ставить второго.

В Петербургскую духовную академию Болотов сдал экзамены вторым, но уже на первом курсе удивил преподавателя Нурока: выучил английский язык чуть ли не за семестр. Углубленно изучал латынь, древнеэфиопский язык гэыз, амхарский, коптский, а также армянский, грузинский, турецкий, мадьярский, персидский…

Советом академии, учась на третьем курсе, был принят на кафедру церковной истории, заместив умершего И.В. Чельцова. Полтора года ожидали, когда Болотов защитит диссертацию на степень магистра. Эта диссертация «Учение Оригена о Святой Троице», отмеченная премией митрополита Иосифа, принесла молодому богослову известность, его мнение стало авторитетным. В 1885 году Болотова утвердили в звании экстраординарного профессора академии. В 1896 году – ординарного. Докторской степени не защищал, но труды его были фундаментальны, и в 1893 году он избран в члены-корреспонденты Императорской академии наук. Состоял делопроизводителем Комиссии Святейшего Синода по старокатолическому вопросу, составил двадцать семь тезисов о филиокве, был редактором чиноприема сиро-халдейских христиан, пожелавших воссоединиться с Православной церковью, принимал участие в Комиссии по вопросу о реформе календаря и незадолго до кончины получил приглашение занять кафедру церковной истории в Петербургском университете. Умер на сорок шестом году, пережив свою мать на десять месяцев.

Среди преподавателей во времена учебы Беллавина особенно популярны были В.И. Ламанский – читал лекции по славянской филологии, Я.И. Каринский – профессор кафедры метафизики, И.Ф. Нильский – знаток церковного раскола, Н.В. Покровский – заведующий Церковно-археологическим музеем, профессор церковной археологии, И.Е. Троицкий – редактор «Христианского чтения», профессор по кафедре истории и разбора западных исповеданий.

Первокурсникам было незаметно, однако жизнь академии менялась не только потому, что Святейший Синод ввел новый устав – порядки и сам академический дух обновлял новый ректор. Эпоха белого духовенства в академии кончилась. В 1883 году протоиерей Иоанн Леонтьевич Янышев, бывший ректором семнадцать лет, получил назначение во дворец и высший для белого духовенства сан протопресвитера.

Протопресвитеров в державе Российской было четверо. Протопресвитер Большого придворного собора и московского Благовещенского, глава придворного духовенства, духовник их императорских величеств – именно на эту должность и был взят Иоанн Янышев; второй по значению – протопресвитер военного и морского духовенства, третий и четвертый – настоятели московских кремлевских соборов Успенского и Архангельского. Эти последние не имели ни канцелярий, ни особых прав.

Благожелательный ровный нрав отца Иоанна Янышева вел его от службы к службе, которыми он всегда был очень доволен и всякое назначение принимал как Божью милость. Ученые его труды получили признание, и три года отец Иоанн состоял профессором богословия и философии Петербургского университета, потом служил в нескольких посольских церквях за рубежом и кончил эту свою деятельность преподаванием Закона Божьего в Копенгагене принцессе Дагмаре, ставшей императрицей Марией Федоровной.

За ректором Янышевым водилась одна вполне простительная слабость – опекать светлые головы. Последними его любимцами в академии были студенты Алексей Храповицкий и Михаил Грибановский. Найдя в обоих таланты ученых и проповедников, отец ректор добился в Синоде разрешения иметь при академии проповеднический кружок.

Кружок остался и при новом ректоре, преосвященном Арсении (Брянцеве). Арсений носил титул епископа Ладожского, викария Санкт-Петербургского, и, как многие русские иерархи, был выходцем из беднейших причетников, дьячков сын.

Великий почитатель церковного благолепия, ректор-монах ввел в академической церкви длинные службы, пекся об их торжественности, гневался за малейшую нестройность в пении. Вскоре обнаружилось и его пристрастие – постригать студентов в монашество. Постригать начинали со второго курса, и у студента Беллавина было время приготовить себя к иноческому чину, а вот проповедничеством увлекся. Может быть, потому, что в кружке верховодили знаменитые на всю академию блистательные Храповицкий и Грибановский.

На одно из занятий Храповицкий принес «Дневник писателя» Достоевского.

– Этот журнал – последний завет Федора Михайловича, – говорил Храповицкий, проникновенно вглядываясь в лица слушателей. – Помечен январем 1881 года, а поступил в продажу уже после кончины нашего писателя-пророка.

– Вы предлагаете обсудить дневник? – спросил четверокурсник Новорусский.

– В этом номере «Дневника» писатель никак не затронул темы Церкви, но вот к чему я хотел бы призвать вас, моих единомышленников… Что нас привело в эти стены? Желание устроить свою жизнь? Но священство избавляет разве что от голода, а ученый магистр получает в четыре раза меньше столичного псаломщика, да псаломщик еще за квартиру не платит.

– Иные высокопреосвященства живут не как грузинские князья, у которых, кроме газырей, ничего нет, а как бароны из еврейских банковских домов, – сказал Новорусский. – Киевский митрополит, говорят, имеет сто тысяч годового дохода.

– И все-таки, Михаил Васильевич, я желаю, и желаю страстно, чтобы лучшие из нас приняли постриг… Понимаю вашу неприязнь к тем, кто со студенческой скамьи думает о карьере, об этих многих тысячах, о беспредельной почти власти над несчастными сельскими батюшками… Но есть ведь и подвижники! Россия богата искренними людьми. Служение Господу ради спасения себя, своего народа, Отечества и всего мира – не худшая доля. Я хочу и буду стремиться, чтобы мои прихожане ли, студенты или, коли Бог даст, епархия поняли и приняли красоту подвига преподобного Антония Великого. Если ныне кто-то из преосвященных ведет жизнь, недостойную монашеского чина, это не предмет для дискуссии – враг порочит монашество с того самого дня, когда первый во Вселенной инок Антоний покинул богатый дом и ушел в хижину. Я убежден: мы не откажемся от пути, указанного Всевышним.

– Если мы решили обсудить последний выпуск «Дневника» Достоевского, то давайте хотя бы прочитаем его, – улыбнулся Новорусский. – О монашестве Федор Михайлович в нем ни словом не обмолвился.

Лицо у него было мужицкое, простое. Широколобый, глаза невыразительные, улыбка детская.

– Но я с этого и начал. Дело в ином! – Храповицкий даже руки вскинул. – Федор Михайлович умел видеть и предвидеть. Вслушайтесь в его слова: «…Рухнуло крепостное право, мешавшее всему, даже правильному развитию земледелия, – и вот тут-то бы, кажется, и зацвести мужику, тут-то бы, кажется, и разбогатеть ему. Ничуть не бывало: в земледелии мужик съехал прямо на минимум того, что может ему дать земля». И вывод. Обязательный, беспощадный вывод, подсказанный великому писателю жизнью: «Не захочет ли, напротив, сословие опять возгордиться и стать опять над народом властию силы, уж конечно, не прежним крепостным путем, но не захочет ли, например, оно, вместо единения с народом, из самого образования своего создать новую властную и разъединительную силу и стать над народом аристократией интеллигенции, его опекающей». Это закрепощение Достоевский относил не в какое-то неопределенное будущее. Он видел его вокруг себя, мерзкое, многоликое… Я тут подчеркнул… Вот! «Не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими?» Вот! «Фабрики сокращают производство до минимума». Вот! «Труда и сознания, что лишь трудом “спасен будеши”, – нет даже вовсе. Чувства долга нет, да и откуда ему завестись». И – вывод, вывод нежданный и горчайший: «Спокойствия у нас мало, спокойствия духовного особенно, то есть самого главного, ибо без духовного спокойствия никакого не будет. На это особенно не обращают внимания, а добиваются только временной, материальной глади…» Вслушайтесь ради Бога в это – «добиваются только временной, материальной глади».

– Тишь и гладь разорвала бомба, унесшая жизнь Александра Освободителя, – сказал Грибановский. – Федор Михайлович радовался тому, что крепостное право, рухнувшее в один миг, со всеми последствиями, проистекающими от скоропалительности, не повлекло за собой революции. Но, господа, убийство царя – деяние, может быть, более страшное, чем революция. Народ, допустивший сей подлейший акт, отдаст себя во власть Божьего суда и Божьего гнева.

– Давайте все-таки прочитаем этот вещий, как вы теперь видите, дневник, написанный Федором Михайловичем за несколько дней до кончины и за месяц до первого марта.

Дневник прочитали.

– «Англии бояться – никуда не ходить!» – повторил слова Достоевского Беллавин.

– Победа в Геок-Тепе – победа оружия. – В голосе Храповицкого слышалось назидание первокурснику. – Будут ли у нас, у русского духовенства, победы? Познаем ли мы с вами восторг духовного торжества? Вот с чем надо нам являться на каждое занятие, в аудиторию любимого профессора или того, кто слывет скучнейшим. Нас готовят в этих стенах противостоять врагу Бога и человека. Всегда ли мы помним об этом, захваченные течением обыденности? Думайте о спасении, господа! На нашей с вами совести – будущее России… Слова громкие, но никуда нам от этого не деться. От нас, господа, во многом зависит, от молитв наших, что пошлет Господь Белому царству в завтрашнем веке, которым закончится вторая тысяча лет христианства.

После занятия к Беллавину подошел Новорусский:

– Пусть вас не смущает напористость Храповицкого. Он – прекрасный студент, но, – Михаил Васильевич улыбнулся, – несколько избалованный. Первый ученик в гимназии, первый на курсе…

Храповицкий вдруг подошел к ним.

– Позвольте с вами познакомиться, – сказал он Беллавину.

– Василий! – вспыхнул первокурсник. – Василий Иванович…

– Алексей Павлович.

– Вы чудесно прочитали Достоевского. Внутри меня все время что-то напрягалось, дрожало.

– Значит, вы наш, – серьезно сказал Храповицкий. – Признаться, при чтении я невольно пытаюсь копировать Федора Михайловича. Копия, разумеется, очень и очень бледная. Мне посчастливилось слышать на писательских вечерах… в чтении автора главы из «Карамазовых» и «Подростка». Ни одному артисту не дано было так произносить слово. Когда Федор Михайлович заканчивал чтение, в зале всегда разражалась тишина. Ни с чем не сравнимая звенящая тишина восторженного потрясения… Мы рады, что вы пришли в наш кружок, – медленно поднял глаза на Михаила Васильевича. – Откуда у вас такая фамилия? Из каких это вы новых русских?

– Я Новгородской земли человек, – сказал Михаил Васильевич. – Есть Старая Русса – последнее гнездовье Федора Михайловича, а есть и Новая Русса. Моему батюшке в семинарии даровали эту фамилию.

– А я тоже новгородец! – обрадовался Храповицкий. – Моя родина – село Ватагино, имение матушки.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?