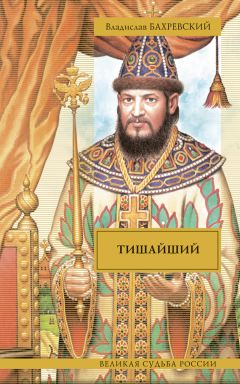

Текст книги "Тишайший (сборник)"

Автор книги: Владислав Бахревский

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц)

1

Блаженно щурясь – солнышко с утра было и теплым, и ласковым, – поручик Андрей Лазорев оглядывал зеленые просторы второй своей родины. Двигались не спеша, конь шел ровно, высокое казачье седло поскрипывало, и так же вот ровно, не причиняя беспокойства, поскрипывала в голове Андрея мыслишка. Родом он был из Смоленска, но Смоленск после неудачной войны опять отошел к полякам, и государь Михаил Федорович пожаловал Лазорева-отца, за многие раны и верную службу, земелькой в Тульском уезде. Вот и думалось Андрею: который уж раз мимо дома он проезжает. Отец помер – узнал через полгода. Жива ли матушка-то? На обратной дороге непременно нужно домой завернуть. Только когда она теперь случится, обратная дорога, да и быть ли ей?..

– Мать честная! – воскликнул вдруг Андрей, останавливая коня у вливающейся в большак проселочной, не больно-то приметной колеи. – Ей-богу, это она. Вон косогор с двумя горбами. Тут до моего дома верст пять-шесть.

Сердце заколотилось. Рванул коня, догнал колымагу Ждана Кондырева:

– Дозволь на дом родимый взглянуть! Через час догоню.

– Тебе не дозволь – ослушаешься.

– Ослушаюсь.

– Ну, так поезжай. Да гляди не загуляйся.

– Э нет! Я матушке и не покажусь, чтоб ее не тревожить. Погляжу издали и – прочь.

Проселок, вильнув между горбами косогора, скатывался в ложбину, по обеим сторонам которой струилось тихое чудо берез.

– Боже ты мой!

Горло окатило такой горечью, что на глаза навернулись слезы. Лазорев спешился, потрогал головки желтых одуванчиков:

– Ишь, цыплятки! Ишь, сколько их повыскочило!

Влажная животворящая земля пронзила его невидимыми лучами запахов.

– Как же это я посмел! – потряс головой в отчаянье Андрей. – Как же это я посмел!

Он хотел сказать себе: как же это он посмел оставить эту землю, забыть этот земной дух, этот чудный березовый свет, это зеленое сияние вылетевших из почек листиков-мотыльков?

Андрей прыгнул в седло, пришпорил коня. В глаза ему ударила белая пурга березовой рощи. Он мчался через нее и кричал:

– Вот уж истинный дурак! Вот уж дурачина!

Но пургу отнесло вдруг ветром, и Лазорев осадил коня у черного, пышного, мягко вспаханного поля. Сразу за полем стояли крытые соломой избы. Пяток изб. Господский дом, из которого он ушел семь лет тому назад, был такой же избой, как все прочие, только чуть пошире, да стоял он посреди сада, и перед окнами был вырыт пруд для уток и гусей.

Лазорев как в лихорадке стреножил коня. Конь косил на него глазом, почуял, что с хозяином творится неладное.

– Да нет, ладное! – засмеялся Андрей и прикрыл рот ладонью: не услыхал бы кто.

Он прокрался к жердяной изгороди. Пролез между жердями и очутился на скотном дворе. Из распахнутого коровника по-весеннему резко пахло навозом. По золотой соломенной трухе степенно гуляли куры. Дворни не было видно. Андрей встал за стеной катуха.

Сени были открыты, и Андрей решился забежать в них – сени, слава Богу, темные – и через щелочку в двери поглядеть на матушку. Она небось возле окошка сидит, прядет пряжу.

Андрей собрался с духом, но услышал, как дверь из горницы отворилась, зашаркали шаги и вышла из сеней на крыльцо матушка. Все в той же бархатной затертой душегрейке, в платке с концами, завязанными над бровями. Подняла было руку к бровям – поглядеть на дорогу, – но не донесла, опустила: разуверилась в дороге.

Андрея так и скорчило: «Преступник! Истинный тать!»

Матушка стояла и смотрела на дорогу. Ох, сердце материнское! Поглядела на звенящих над полем жаворонков. Повернулась уходить – сгорбилась. Прежде чем сделать шаг, оперлась рукой на щербатый дверной косяк.

«Господи, да что же это я? Да неужто я – кремень бездушный. Небеса, что ли, лопнут, если я часом позже в строгие глаза Кондырева погляжу? Службе не убыль – отереть материнские слезы».

Матушка стояла, держась за дверной косяк, – то ли сил набиралась переступить порог, то ли сердце держало.

Оглянулась на дорогу через плечо, и Андрей не выдержал, вышел на середину двора, сдернул шапку и стал на колени.

Матушка сощурила глаза, разглядывая, – разглядела, улыбнулась.

– Я так и знала, Андрюша, что уж сегодня дождусь тебя.

2

От малой му́ки себя избавил, обрек на большую муку.

Как сказать матери, которая вся уже в хлопотах – баню побежали затапливать, поросенка молоденького закололи, в погреба полезли, – как сказать, что только на погляд приезжал? Не было у Андрея силы остановить счастливую домашнюю круговерть. Махнул рукой на все свои чины. Служба у Кондырева – это и не четверть службы, служба – за море идти, человека убить. Стало быть, идти на верную смерть. А потому волен поручик отдать себя на день в ласковые руки родимые.

Били в маленький тугой барабан. Андрей вскочил с постели, натянул одежду и только тогда наконец проснулся. Тусклый свет лился в бычьи пузыри, натянутые в рамах: еще и солнце, наверное, не взошло. Вспомнил мясистый нос Ждана Кондырева: «Ох уж сопеть будет!» – и завалился в постель.

Пахло паленой курицей. Матушка готовит новое застолье.

Вчера допоздна сидели. Рассказала, как отец помирал, как хозяйствует. Уезжал, было у них двенадцать человек мужского полу, две семьи переметнулись к соседу, а сосед известный на весь уезд самодур Карачаров. Пожаловаться на него нельзя – сожжет. А девять душ долой. Три мужика осталось, и те на сторону глядят.

– Прибью я его, – пообещал матушке Андрей.

– Нет, уж оставь! – возразила матушка. – Сам он, верно, злодей, а вот дочка у него, Любаша, – голубь. Она одна меня не забывает. Как приедет ко мне – так и праздник в доме.

«Праздник!» Андрей догадался, какой барабан его разбудил. В углу, на потолке, расползалось голубое, в розовых разводах пятно. В ведро капало.

«Как же все обветшало! Мать, того гляди, по миру пойдет». Поручик вскочил с постели.

Матушка уже на пороге.

– Как почивал, душа моя?

– Почивал сладко, матушка.

– Изволь откушать.

– Изволю, матушка. А ты прикажи бабам солому вязать. Крышу перекрою.

– Течет на этой половине, а на жилой не течет. Солома уже припасена, будут погожие дни – перекроем как-нибудь.

– Прикажи, матушка, тащить солому. Дождь, видно, кончился, перестало капать.

– Не срамно ли поручику крышу-то крыть? Люди как бы на смех не подняли.

– Надо мной, матушка, смеяться опасно.

Скинул Андрей старую солому, стал новую укладывать. И тут подкатывают к дому дрожки, а в дрожках девица, одна, без кучера. Увидала на крыше Андрея, смешалась, вожжи дергает, чтоб мимо проехать, а лошадь не поймет, что от нее хотят: привезла ведь. Тут из дому матушка выскочила:

– Люба! Милая! Приехала.

– Просвирок тебе привезла, Матрена Ниловна.

– А у меня радость несказанная! Андрюша приехал.

И в слезы. Упала на грудь девушке и никак наплакаться не может.

Ушли в дом.

– Кто это? – спрашивает Андрей дворовую бабу.

– Дочка боярина Карачарова.

– Ну, до боярина Карачарову – как мне с крыши до неба.

Недолго погостила боярышня. Уехала. Мать и говорит Андрею:

– Довольно на крыше сидеть. Проводи девицу, не ровен час, обидчик какой из лесу выскочит. Она у нас отчаянная, одна ездит.

Спрыгнул Андрей с крыши. Оседлал своего коня, помчался. А девица недалеко уехала. Поставила лошадь на дороге, сама цветы собирает.

– А я и догнать не чаял! – удивился Андрей. – Больно резво от дома нашего взяла.

Девушка цветы выронила: испугалась все-таки. Смотрит Андрей, а глаза у нее – сентябрьские озера: большие, чистые, ни хитринки в них, и радости тоже нет. Сама высокая, шея гордая, от плеча лебединый изгиб.

Сошел Андрей с коня.

– Я проводить тебя ехал. От нечаянности какой недоброй поберечь.

Смотрит девушка на Андрея и не знает, куда деваться. А ему вдруг его мужики, Карачаровым отнятые, вспомнились. Ворохнулось в сердце лохматое. Шагнул он к девушке и поцеловал ее. А она как стояла, так и ни с места, словно ноги у нее к земле приросли, только голову откинула и руками шевелит – улететь хочет, а перышки-то опали.

Стыдно стало Андрею, и до того вдруг девушка полюбилась ему, упал он в ноги ей и заплакал. Тут она пришла в себя, наклонилась над ним и обеими руками погладила его по голове. Как цыпленка, как сам он одуванчики вчера гладил.

Вскочил Андрей, кинулся к лошади своей, оглянулся, а Люба руками к нему потянулась. И уж тут совсем Андрей себя не помнил. Подхватил он Любушку на руки, понес, уложил в цветы. И как случился у них грех, о том они рассказать и друг другу бы не сумели.

Любушка хоть и видела Андрея в первый раз, а мечтала о нем всю жизнь. Прилепилась сердцем к Матрене Ниловне, а у Матрены Ниловны один всегда разговор: о воине своем, о красавце ненаглядном. Девушка и размечталась. Затем и наезжала к Матрене Ниловне – о сыне ее поговорить. А сын-то наяву саму мечту забил.

Опомнились – ужаснулись. Кинулись друг от друга в беспамятстве.

Андрей по-лосиному вломился в чащобу и пер, покуда ели не сомкнулись перед ним, не уперлись ему в грудь колючими лапами и толкнули прочь от себя. Бросился в другую сторону. Озерцо мелькнуло. Лес помельчал. Вышел Андрей на берег, сел на корягу, глядит в воду, а вода черная. Чистая как слеза, но черная. От глубины черная. Тотчас комарики запищали, впились. Вскочил Андрей на ноги: отвык в Москве от комаров.

– Так ему и надо! – крикнул. – Ишь, Карачаров! Матушку чуть по миру не пустил… Я ему еще ой как насолю!

И опять кинулся по лесу. Выбежал на поляну, поймал коня и галопом домой. Натянул мундир, саблю прицепил, пистолеты зарядил.

– В поход уже? – ахнула матушка.

– К соседу нашему в гости!

И ускакал в Карачары.

3

А Любаша топиться бегала. Прибежала на омут, на крутой бережок, да и раздумалась. А ну как приедет нынче по вечеру поручик Андрей к батюшке со сватами, а она уже и бездыханна, да и не нашли ее, за корягу зацепилась, раки по ней ползают. Фу! Не стала топиться. Стала Андрея ждать. И тут девки ее, служанки, бегут, в глазах отвага, из ушей аж пар валит. Прискакал-де сосед в немецком платье, в немецкой шляпе, на боку сабля. Королевич! Ой, всполошилась Любаша, отца, как всегда, дома нет, на охоту умчался… А тут вдруг чего-то в колокол ударили. Андрея нет и нет. Служанки прыснули за новостями – одна нога там, другая здесь: поручик мужиков на службу царскую зовет. Всем обещает по пять рублей, по ружью, казенную одежу и казенную волю.

Кинулась Любаша в чулан на мешках с мукой плакать. Пропала жизнь!

Наплакалась, уснула. Проснулась, умылась, замкнула сердце и душу, а подружки – вот они, еле ноги уже таскают от беганья. Поручик-де избрал двенадцать молодцов, посадил на телегу – и тю-тю. А тут батюшка, сам Кудюм Карачаров. Услыхал о дерзости соседа, помчался с охотниками в погоню – мужиков отбивать. Услыхала Любаша тараторок, так и ударилась без памяти.

Догнал Кудюм Карачаров царского драгуна.

– Стой! – кричит. – Растерзаю!

– Поезжайте к моему дому, там и ждать меня будете, – приказал Андрей вознице и своему воинству. – Да смотрите не оглядывайтесь назад.

А сам повернул коня навстречу свирепому дворянину. Хорошей рысью наезжает. Осадил свою лошадь Кудюм Карачаров, плеть распустил. Ждет, улыбается.

– Засеку.

И вдруг – бах! Конь под Кудюмом Карачаровым заскреб копытом да и рухнул, придавил ногу седоку. Дворня – свора разбойничья – коней в разворот да и улетела.

– Хорошая была кобыла, – сказал Андрей. – Жалко.

Спешился, помог соседу выбраться из-под туши. А тот и стоять не может, не то что идти. И ногу повредил, и уж очень испугался. Впервые с ним этак обошлись.

– Ты меня прости, батюшка! Я на царской службе. А царь приказал мне людей в армию набирать… Да и должник ты мой. Совсем ограбил матушку.

Кудюм Карачаров молчит, на пистолет поглядывает.

Андрей, чтоб не смущать пожилого человека, сунул пистолет за пояс да и повалился ошалевшему дворянину в ножки:

– Прости, батюшка! Прошу руки твоей дочери! Грех у нас с ней приключился.

Подскочил Кудюм, нашел свой арапник да и огрел Андрея по спине. Еще замахнулся, а Андрей саблю наполовину из ножен вынес.

– Один раз – поделом. А второй раз – это уже по злобе будет. Садись, батюшка, на моего коня, а я пешком пойду. Сегодня же пусть и обвенчают нас. Мне поутру на службу скакать.

И – диво дивное! – в тот же день повенчали Андрея и Любовь и свадьбу им сыграли. Привезли Матрену Ниловну, сели за столы дубовые. Кудюм Карачаров сначала волком глядел на незваного зятя, а потом отошел:

– Весь в меня! Сокол!

А Любаша так лепесточки все и распустила. Разлука с первым лучом солнца, но – цвела! Как мотылек!

4

Чтобы за долгую отлучку перед Кондыревым на коленях не ползать, вымаливая прощение, поручик Лазорев принялся рыскать по селам и деревенькам. Сманивал молодых мужиков в казаки. Прельщал деньгами, волей, кафтаном. Спроса у бродяг дорожных не спрашивал, забирал с собой. В Елец Лазорев пришел с двумя сотнями. Городишко едва-едва оживал после двухсотлетнего небытия, а ведь когда-то Батый приступом на него ходил и хромоногий Тимур. Накормив с грехом пополам свое воинство, еду пришлось силой взять, Лазорев обиделся на горожан и решил очистить Елец от лишних людей. Да таковых не сыскалось, но зато в городе была тюрьма. Приступился поручик к целовальнику:

– Сколько у тебя сидельцев?

– Целый год один Васька Барабанщик сидел, а тут наехал воронежский воевода и еще двадцать человек из горожан под замок велел взять.

– В чем вина сидельцев?

– Двое за лошадь сидят. Один продал, другой купил, а в книгу не записали, не уплатили пошлину. Остальные – ловцы бобров и выдр. Правду сказать, поделом сидят, на реках теперь пушного зверя у нас не сыскать, повыбили. Уж больше десяти лет, как указ государев был, чтоб капканов не ставили. Только наши остолопы разве чего понимают? Вот, может, посидят, так и поумнеют… Мне с ними беда. Стражи – один человек. И кормить нечем. Вот и грешу: домой отпускаю сидельцев на обед и на ужин.

– Так я ж тебя спасу! – воскликнул Лазорев. – А ну, открывай тюрьму! Всех сидельцев забираю в казаки.

– Да как же это? Им и сидеть-то кому две недели, кому месяц, а кому шесть недель. Один Васька до государева указа.

– Молчи, целовальник! У меня дело государево.

Так и увел всю тюрьму.

5

Ждан Кондырев обрадовался и Лазореву, и особенно его двум сотням. Теперь в отряде было уже пятьсот человек. Не три тысячи, но уже войско.

Послал Кондырев Лазорева в Курский уезд. Тот походил по городкам, по деревенькам, набрал полсотни человек гулящего люда. На пятый день прибыли в большое торговое село. В рыбных рядах повстречал поручик мужика. Знакомый будто бы, а кто – не вспомнит никак.

– Ты чей? – спрашивает.

– Как чей? Холоп Кудюма Карачарова!

– А далеко ли отсюда Карачарово-то?

– Да верст сорок будет.

– Сорок верст! Бог ты мой – рукой подать!

И через час уже мчался поручик Лазорев в Карачарово.

Она сидела над омутом, вся в цветах, поглядывала, жмурясь, в слепящую даль заречья. Солнце стояло уже над самой землей, облака пылали, будто корочка на февральском снегу.

Она складывала цветок к цветку, взглядывала на ослепительные воды утекающего дня и думала: он примчится по заречной дороге – только вот когда? И завидовала медведям. Медведи в худое время впадают в спячку… Она опять посмотрела на солнце и увидала пятно. Это пятно было точь-в-точь всадник на коне.

Всадник дал шпоры, закричал, помчался, конь врезался в воду, поплыл, уперся ногами в берег, прыгнул…

Она и во сне такого не видала: Андрей подхватил ее с земли и держал на руках уж так бережно, словно аленький цветочек, и конь шел, куда ему вздумается, потому что им не было до него дела.

– Любушка, – шептал Андрей. – Любушка!

6

С тремя сотнями веселого бродячего народа входил поручик Лазорев в солдатский городишко Воронеж. Ворота были открыты, у ворот ни одного стражника.

Лазорева охватила тревога.

– А ну, прибавим шага! – приказал он своему воинству.

Вскоре со стороны Съезжей избы стал слышен гул встревоженной толпы.

«Бунт, что ли?» – подумал Лазорев и скомандовал:

– А ну-ка, разберите, братцы, заборчик. Чтоб у каждого в руках было чем по балде угостить.

«Братцы», утомленные ходьбой, воспрянули духом: солдатская жизнь начиналась интересно.

Перед Съезжей избой, где заседал воронежский воевода, а теперь еще и Ждан Кондырев, творилось дело немыслимое. Толпа дворян, вооруженных дубьем, тузила стрельцов, пробиваясь к дверям. На крыльцо выбежал воевода, что-то покричал, но его огрели слегой, и воевода кинулся назад в Съезжую избу и юркнул в подполье, оставив Ждана Кондырева с глазу на глаз с рассерженными дворянами.

– Отдай наших мужиков! – требовали дворяне. – Сумел сманить – сумей вернуть, а не то разорвем.

В Съезжую избу уже тащили попа взять с Кондырева «крестное целование» в том, что он вернет мужиков и впредь сманивать не станет. И пришлось бы Кондыреву целовать крестик, но тут поспел Васька Барабанщик.

– Люди! – орал он. – Царь нам волю дарует, а дворяне волю воруют! Бей дармоедов!

И застрелил из пистолета дворянина, поставленного дворянами на крыльце, покуда не совершится крестное целование.

Дворянин рухнул, кровь залила ступени, Васька пальнул из второго пистолета в дверь, дворяне стали прыгать из окон, и тут на площадь примчалась ватага Андрея Лазорева.

Ждан Кондырев пришел в себя и, человек государственный, сообразил, кого казнить, кого миловать.

Схватили Ваську Барабанщика.

Поставили к задней стене Съезжей избы, и сами казаки расстреляли его из пищалей, заплатили дворянам за кровь кровью.

Одиннадцатого мая на стругах и лодках казачье войско Ждана Кондырева вышло на Дон и поплыло в сторону Азова.

Под Азовом уже шла драчка. Князь Семен Романович Пожарский с верными Москве ногайскими мурзами, с черкесами, с терскими казаками и астраханцами погромили Малый ногайский улус, присягнувший крымскому хану, захватили пять купеческих кораблей, плывших из Кафы в Азов, и пугнули крымского нуреддина, который вышел было в набег на русские украйны.

Нападать на Крым посуху, когда у хана войска собраны, было опасно, идти морем казаки тоже не захотели: по Черному морю шастал турецкий флот.

К тому времени стало известно, что Польша воевать с Крымом не собирается. Поход на крымского хана сорвался.

Морозов, однако, оставил войско Кондырева на Дону до лучших времен.

Часть вторая

Глава двенадцатая1

Убежище веры, падишах великой империи Османов, султан Ибрагим проснулся со счастливой улыбкой на толстом, потерявшем очертания лице: во сне он обменял весь свой гарем на пери из райского сада. Да как ловко! За каждые три наложницы Аллах давал ему две пери, а каждая пери своими достоинствами равна сотне земных красавиц. Султан Ибрагим мечтательно открыл глаза и тотчас крепко зажмурился: пусть думают, что падишах почивает. Ох эти земные дела!

Ибрагим перебирал в памяти свои посулы. Вчера он при всем гареме объявил, что подарит десять платьев из самых драгоценных тканей туркменке Акгульче. Ну кто тянул за язык? Десять платьев. Хорошо, хоть десять… Любезной его сердцу черкешенке Айше он за одну ночь наобещал сто платьев. Первой жене валиде Турган-султан – за то, что дала слово не ссориться с третьей женой, – приказал выдать китайских шелков на драпировку огромнейших покоев. А семи-то польским панночкам? До того развезло перед русоволосыми красавицами, что распорядился доставить каждой по сундуку таких нарядов, каких в Польше они и не видывали.

Открой глаза – евнухи так и кинутся просить за своих пташек: пташки евнухам взятки дают. Нет, лучше уж не показывать вида, что проснулся. Однако и не проснуться нет уже никакой возможности.

– Проклятая война! – крикнул Ибрагим, кубарем скатываясь с постели.

Войну ему насоветовали. Послушал умника Жузефа-меченосца. За умный совет пожаловал Жузефа в капудан-паши, весь флот ему доверил. Нет, умников слушать – прибыли не жди. Жузеф втянул Турцию в войну с Мальтийским орденом, а потом и с Венецией. Война шла на море и на суше: за Крит, за Кипр, Мальту. Корабли сгорали в сражениях, корабли тонули, застигнутые бурей. Убытки росли. А ведь матушка, мудрейшая Кёзем-султан, доставшая Ибрагима из смрадной тюремной ямы и посадившая на престол, говорила ему: не воюй с греками, у греков ничего нет, кроме баранов. Не воюй с Мальтой. Остров взять можно, но невозможно уничтожить орден. Его корни в Европе. Воевать надо с теми, у кого есть что взять. Мать – гречанка. Ибрагим закрыл уши и открыл их турку Жузефу… Теперь конца войне и не видно. Да и пусть бы себе воевали, но прекратился подвоз драгоценных тканей из Европы!

Недавно пришел корабль из Англии. Евнухи сераля как с цепи сорвались, сами полезли в трюмы и растащили тюки материи, ни куруша не заплатив купцам. Ладно бы, ради падишаха старались! По себе растащили. Купцы пожаловались послу сэру Бендиту, а сэр Бендит – великому визирю Мегмету. Великий визирь хоть и отказался разбирать склоку, но Ибрагиму о приключении доложил. Нет, не стоило просыпаться.

Едва убежище веры справил нужду, слуги принялись растирать драгоценнейшее тело. Умывать, одевать, поздравлять с пробуждением.

Сотворив намаз, Ибрагим пошел завтракать. Его огромный живот требовал пищи. Наголодавшись в тюремной яме, куда его заключил брат, падишах Мурад IV, Ибрагим навсегда разучился принимать пищу по-человечески. Перед ним выставляли сразу не менее сотни блюд, и он, словно еда могла в любой миг провалиться сквозь землю, хватал правой рукой с одного блюда, левой – с другого, а глазами пожирал третье. Наедался Ибрагим до изнеможения.

Так было и на этот раз. Отвалившись от еды, падишах задремал, но всесильная валиде Турган-султан, родившая наследника, напустила на венценосного мужа наложниц. Титул валиде-султан в серале носили две женщины: мать наследника и мать царствующего падишаха Ибрагима, неувядающая Кёзем. Сколько было лет валиде Кёзем-султан, никто в Серале точно не знал: при свечах ее можно было принять за женщину в расцвете сил, но зато все знали, сколько падишахов она пережила, кого посадила на престол, кого свергла. Жена Ахмеда I, она после смерти мужа в первый же год свалила слабоумного брата Ахмеда Мустафу и правила страной из-за спины своего старшего сына, Османа II. Осман возмужал, захотел самостоятельности, и восставшие янычары убили его. На троне снова оказался бедный Мустафа, но он и года не усидел. Кёзем-султан свергла падишаха и утвердила на престоле второго сына, Мурада IV. Десять лет Кёзем-султан не знала заботы, но Мурад тоже, к несчастью, стал мужчиной. Это был великий государь. Он освободил Кёзем-султан от государственных забот и был отравлен.

Теперь на престоле третий сын валиде Кёзем-султан – Ибрагим. Были и еще дети, но их задушили по приказу Мурада IV. Перед смертью Мурад приказал прикончить и слабоумного Ибрагима, но Кёзем-султан спасла его и вручила ему знаки власти. Конечно, не для того, чтобы он управлял империей, но Ибрагим до такой степени не обращал внимания на государственные дела, что Кёзем-султан опять была в хлопотах. Она одна понимала: третий ее сын кончит так же скверно, как старшие братья. Набеги наложниц совершались для того, чтобы встряхнуть отупевшего от еды Ибрагима. Сыну его, Магомету, только четыре года. Это прекрасно, но среди сильных мира сего брожение. Кёзем-султан знает: она ненавистна многим. Так пусть же ярость перейдет на голову царствующего сына. Нельзя допустить, чтобы Ибрагим умер сам, обожравшись.

Тогда все пожалеют несчастного и осудят ее, Кёзем-султан: отчего недоглядела за ублюдком сыном.

Ибрагим сначала на свое розовое стадо телочек и глядеть не хотел. Да только перед действом жизни ни одному сну не устоять. Как алмазные копи засверкали глаза Акгульчи, не прошла – проструилась по залу черкешенка Айша, поглядели падишаху в душу страшные для турка синие глаза полек. От синих глаз амулеты носят.

Падишах Ибрагим позвал евнухов и приказал им, оттягивая пальцами обеих рук нижнюю губу, доставить тотчас лучшую часть разворованных английских тканей. Если кто и знал по-настоящему своего падишаха, так это евнухи. Оттянутая нижняя губа предвещала: головы могут полететь, как капуста.

Ткани объявились. Ибрагим захлопал в ладоши: сел в самом светлом углу покоев, между окнами, и приказал:

– Несите!

Принесли аршин и ножницы. Ибрагим ощупывал ткани, глядел на свет и, вполне счастливый, отмерял, надрезал и рвал куски.

– Акгульча! – выкрикивал он.

Вскакивал, обматывал материей красавицу и хлопал от радости в ладоши.

– Как в моем сне!

В разгар веселой этой затеи кизляр-агаси – начальник над евнухами – осмелился доложить, что в тронной зале вот уже третий час его просветляющего души величества дожидается капитан-паша, прибывший с необычайно важным известием.

– Ну что ему от меня нужно? – Ибрагим затопал ногами, швырнул тюк материи, дернул левой рукой за нижнюю губу. – Говори, что ему от меня нужно? Говори или… Где мои немые?

Личная охрана падишаха, состоящая из воинов с обрезанными языками, чтобы тайны сераля не улетали в мир, тотчас появилась в зале.

– О великомудрый среди мудрейших, – деревенеющим языком пролепетал кизляр-агаси. – Капитан-паша Жузеф прибыл сообщить тебе, убежище веры, замечательную новость. Капитан-паша Жузеф сломил сопротивление гяуров. Завоевал остров Кипр.

Падишах дернул головой, обмяк, спросил жалобно и капризно:

– У меня что, островов мало? Зачем вы все не бережете моей государской радости?.. Да пошли вы все вон! А вы, мои синеглазые, летите ко мне! Летите! Я буду ловить вас. Нет, летите все! Все птицы – ко мне! Я хочу ласки. Скорее! Ласкайте меня, или я буду плакать.

Падишах утонул в розовом облаке, но тут сверкнула молния: в гарем явилась валиде Кёзем-султан.

– Жирная свинья, – прошептала матушка на ухо великому падишаху. – Если ты тотчас не почтишь вниманием великого полководца, который принес в твою корону бриллиант под именем «Кипр»…

Матушка не договорила, но Ибрагим вспомнил свою темницу, из которой даже нечистот не убирали.

– Я иду! Эй! Сюда! Слуги! Оденьте меня! В единый миг, или прикажу всех вас передушить!

2

Капитан-паша Жузеф был прирожденный полководец, но ему не повезло. Великое время великого Мурада IV минуло. На Турцию дохнули ветры невезения и неудач.

Войну в Средиземном море начал евнух, бывший кизляр-агаси сераля. Он купил на невольничьем рынке беременную красавицу. Красавица родила мальчика. Евнух почитал его за своего сына, красавица же полюбилась падишаху Ибрагиму. Эта привязанность была столь сильной, что валиде Турган-султан, мать наследника, встревожилась и однажды на прогулке в садах стала выговаривать Ибрагиму обиды. Падишах пришел в ярость, вырвал из рук Турган-султан крошку Магомета и бросил в фонтан. Он тотчас же кинулся за ним и спас, но скандал достиг ушей Кёзем-султан. Кизляр-агаси вместе с наложницей и ее сыном на семи галерах, увозя подарки Ибрагима и радующейся султанши, отплыл в Египет, в ссылку. В море на галеры напал флот мальтийских рыцарей. В бою кизляр-агаси был убит. Мальтийцы потеряли триста простых воинов, двенадцать рыцарей, но галеры захватили.

Наложница выдала своего ребенка за сына Ибрагима, и магистр ордена переправил младенца и его мать в Рим.

Захват мальтийскими рыцарями галер и убийство кизляр-агаси, любимца падишаха, были веским поводом для начала войны, и дворцовая протурецкая партия Жузефа не упустила случая.

Весной 1645 года 82 галеры, 20 линейных кораблей, 300 мелких судов с семью тысячами янычар, четырьмя тысячами тимариотов, пятьюдесятью тысячами прочего войска и тремя тысячами гребцов-невольников прошли мимо сераля в сторону Мраморного моря. Командовал флотом капитан-паша Жузеф. За Дарданеллами флоту был открыт приказ падишаха начать боевые действия против Венеции и Мальтийского ордена, но случилась буря, мелкие корабли были прибиты к островам Микону и Тино. Венецианцы приняли турок как союзников, но турецкий флот полумесяцем встал у Крита, войска осадили Канею, посол Венеции в Истамбуле был арестован.

Летом янычары вторглись в Далмацию, но были разбиты венецианской армией. Началась затяжная морская война, с ловлей кораблей, с погонями по морям.

Разбухший от жира и водянки падишах Ибрагим умудрялся сидеть на троне бочком. В этом огромном бесформенном царском теле жил маленький, навсегда напуганный зверек. Зверек иной раз выглядывал из-под прекрасных шелковых ресниц на говорящего, и если говорящий был человеком тонким, то непременно сбивался: великий падишах пребывал в отчаянной тоске.

Капитан-паша Жузеф докладывал о победах. Пуще всего оберегая свое достоинство, он сухо изложил военную кампанию по захвату Кипра. Ибрагим слушал, помаргивая, слегка поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, то взглядывая на потолок.

«На кого же он похож?» – никак не мог вспомнить Жузеф-паша.

Доклад закончился. Ибрагима поздравили с победой. Падишах, помаргивая и ворочая головой, молчал. Придворные тоже молчали, слова в их ролях кончились. К трону приблизился великий визирь Мегмет. Шепнул:

– Капитан-паша ждет, о величайший, твоего слова, твоей милостивейшей награды.

Ибрагим завертел головой поспешней, облизнул пересохшие губы.

– Капитан-паша, в награду за великую победу я хочу породниться с тобой. Я выдаю за тебя замуж мою младшую дочь.

Начались поклоны, прокатилась волна восхищенных шепотков, но даже искушенные царедворцы не в силах были погасить в глазах своих вопроса. Младшей дочери падишаха уже исполнилось четыре года – не о ней печаль: муж должен ее содержать и воспитывать до того, как придет в зрелый возраст. Всем памятна женитьба кетхуды-бея на старшей дочери Ибрагима. Кетхуды-бей сразу же после свадьбы был умерщвлен, ибо все богатства мужа дочери наследовал падишах. Если Ибрагим решил расправиться с Жузефом, то кто же будет вести войну? Ибрагимовы евнухи, передравшиеся за тюк материи? Кто будет побеждать врагов? В Турции все меньше и меньше воинов, рожденных побеждать. А может быть, это истинное возвышение капитан-паши? О Аллах! Придворные кинулись поздравлять капитан-пашу, на их лицах приятность, они счастливы счастьем удостоенного величайшей почести, они подождут, чем эти почести обернутся. Они умеют ждать. «Он похож на мартышку!» – догадался наконец капитан-паша и впервые за весь прием улыбнулся.

3

– Ночь прокрадывается на землю из черных вод Босфора, и, если бы не твоя любовь, сотканная из тончайших лучей новорожденной луны, я утонул бы во тьме, от которой нет спасения.

– Ты – поэт! – воскликнула Туаджа.

– Я – моряк. На меня столько раз глядели жерла чужих пушек, что я научился радоваться каждому дарованному Аллахом мгновению жизни. Эту чашу я пью за тебя, Туаджа. Пусть вино вымоет из моей головы даже само слово «Порта», ибо за дверьми ныне – загон свиней.

Капитан-паша Жузеф выпил чашу и обнял красавицу Туаджу.

Они возлежали на плоской крыше уютного дворца капитан-паши и слушали, как плещут волны Босфора.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.