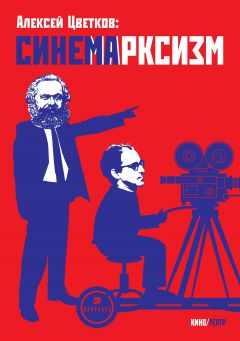

Текст книги "Синемарксизм"

Автор книги: Алексей Цветков

Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)

Настоящим рождественским кино, наверное, был бы мистический триллер о младенце, у которого нет земного отца. Его мать, жену плотника, преследовали видения во время беременности. Он родился в пещере на недавно оккупированной земле, окраине самого мощного имперского государства. Его народ ждет лидера, способного отделить их провинцию от империи. Империя проводит перепись присоединенного населения, взвешивая полученные «активы». Три заграничных астролога, вычислив по звездам час его появления, разыскивают малыша, чтобы присягнуть ему в верности, младенец нужен им для собственной оккультно-политической войны. В храме во время жертвоприношения старик провидец предсказывает ребенку страшную насильственную смерть и великую революционную миссию. Узнав обо всем этом, марионеточный правитель окраинной провинции в приступе диктаторской паранойи устраивает геноцид всех только что рожденных детей. Мать вынуждена тайно, с помощью мистиков-сектантов, эмигрировать с ребенком в соседнюю страну, чтобы однажды вернуться назад со своим сыном, будущим бунтарем, призванным бросить вызов всей прежней религии и прежнему праву. Она знает, что в родном городе у ее сына нет ровесников. Преследовавший ее правитель, поняв, что проиграл, заболевает чем-то страшным и неизлечимым.

Но такой фильм вряд ли гарантирует большие сборы, не дает привычного рождественского «позитива», да и вообще, за отсутствием понятных зрителю мотивировок героев и какого-никакого хеппи-энда, тянет только на малобюджетный артхаус, а вовсе не на кассовый рождественский хит.

Новогоднее кино, отечественный вариант

В ранней советской цивилизации, где детей учили, что Деда Мороза придумали попы, старый праздник не имел никакого официального статуса и места в новой пролетарской культуре. Согласно большевистской логике, отказ от Деда Мороза прогрессивен, т. к. полезный опыт – это отнюдь не только приобретение нового, но прежде всего приношение в жертву лишнего, субъективного, прошлого. Новый год, «елочное» празднование которого было насильно учреждено просветителем Петром как попытка символического присоединения к обгонявшей нас Европе, теперь упразднялся, ведь Просвещение победило у нас в самой радикальной форме, и теперь мы обгоняли весь мир и ждали, что он присоединится к нам.

Елка на экране могла радовать лишь постольку, поскольку на нее к детям приезжал Ленин. Рождество в кино сохранялось разве что в экранизации Гоголя Александром Роу, как фольклорная история о смекалистом деревенском кузнеце, который и черта может оседлать, если ему занадобится слетать к царице в Петербург за черевичками для невесты. Для Гоголя, как и для всех писателей романтической школы, ориентированных на немецкие образцы, фольклорный кузнец традиционно знался с нечистым, но в советском кино тот же персонаж становится скорее «кузнецом своего счастья» и почти что пролетарием индустриального будущего, укрощающим природу металла.

Мы были провозглашены абсолютно другими, первыми добравшимися до светлого будущего, прежние природные и религиозные циклы и символы не действовали на нас. Социализм создал новые, более достойные разумного человека мифы и ритуалы. Насколько мы были другими, как долго и в чем именно состояло главное наше отличие, по сей день никак не договорятся советские патриоты, троцкисты и сторонники теории «СССР как госкапитализма». Так или иначе отношение к отмененному празднику начало меняться в самом конце 1930-х. Его разрешили сначала как локальный и детский, а рождественскую елку назвали просто «новогодней». Очень постепенно «Новый год» становился общенародным, сильно отредактированным воспоминанием о Рождестве и периферийным элементом сталинского стиля жизни. Кремлевские елки посвящались бесстрашным авиаторам и героическим покорителям Арктики. Нерабочим днем праздник сделали только в 1947-м, а новогоднее кино началось у нас лишь с конца 1950-х, уже после смерти Сталина. На уровне ритуалов началось осторожное «возвращение в мировое сообщество». Такое возвращение могло иметь два сценария – декоративный и радикальный. В первом сценарии отдельные фрагменты «возвращенного прошлого» подчинялись общим задачам системы. Такой сценарий признавал, что будущее новых людей наступает не так скоро, как провозглашалось, и, значит, темп культурных изменений тоже нужно снизить, чтобы опасной имитацией побед не поставить под сомнение весь социалистический проект. Пока возвращение (с конца 1930-х) шло по этому первому сценарию, оно не представляло идеологической опасности для советской системы. Во втором сценарии (с середины 1980-х) «общемировое» Рождество добавляется к советскому празднику полностью, без цензурных изъятий, прикладывается, как остров, присоединенный к материку, как новое устройство, вмонтированное в тело машины. Такое включение изменяет до неузнаваемости всю систему.

Мы и наши праздники больше не были «абсолютно другими», оставаясь «немного другими» или даже «другими временно». «Общечеловеческое» (т. е. западно-буржуазное) постепенно окутывало все специфически советское. Точнее всего это видно в «Карнавальной ночи» Рязанова: молодые и веселые люди организуют настоящий новогодний бал-маскарад вопреки тупой воле директора клуба товарища Огурцова, воплощавшего уходящее тоталитарное прошлое. В шутливой форме этот фильм призывал каждую личность к большей самостоятельности, а сделавшая звездой юную Людмилу Гурченко песня «Пять минут» стала гимном к только что реабилитированной мысли: каждый сам распоряжается своим временем и жизнью. Очередной реинкарнацией «слишком правильного» и оттого проигрывающего товарища Огурцова стал Ипполит из рязановской же «Иронии судьбы». Ему противопоставлялся герой Мягкова, обаятельный и в меру безалаберный шестидесятник, умеющий петь под гитару стихи модных поэтов, напиваться в бане и влюбляться в незнакомок с первого взгляда. Советский народ быстро изобретал вместо стертых рождественских новые ритуалы и ежегодный просмотр «Иронии судьбы» стал одним из таковых. По сюжету это уже вполне типичная западная рождественская мелодрама о мнимой случайности встречи и нежданном чуде любви, только Рождество заменено советским Новым годом. Приглашение Барбары Брыльской на главную женскую роль также подчеркивало связь с Восточной Европой, католицизмом и «общечеловеческим» празднованием Рождества.

Новый год стал главным неполитическим праздником советского народа, символом частной и личной жизни, мало зависимых от системы. Через двадцать лет после рязановской «Карнавальной ночи» Константин Бронберг снимет по сценарию братьев Стругацких другой новогодний хит на похожую тему – «Чародеев». Идеологически это продолжение «Карнавальной ночи». На этот раз молодые сотрудники типичных, хоть и волшебных НИИ, эдакие «прогрессивные ИТРовцы» (агенты перехода к «информационному обществу»), должны раскрыть заговор более старших товарищей, прибегающих к нечестной магии, расколдовать самих себя и завладеть волшебной палочкой. Ведь в информационном обществе, как известно, размер и полномочия прежней бюрократии радикально сокращаются, уступая место креативным и не нуждающимся во внешней опеке специалистам. И у всех, кто об этом всерьез размышлял, возникало ощущение, что такая смена моделей не может обойтись без конфликта поколений. Кроме любимой идеи Стругацких, что «наука это магия сегодняшнего дня», советского любовного треугольника с участием начальника и песни про «Три белых коня», в этой взрослой рождественской сказке по-советски хватает и чисто социальных посланий: герой Семена Фарады – смешной гость с юга, сетующий на непостижимость брежневской архитектуры, а песенка про «Ведьму-речку» – агитация мужчин против алкоголизма. Сейчас от советского Нового года остался, наверное, только салат оливье, придуманный народом и не имеющий ровно ничего общего со своим французским тезкой.

Апофеоз приятной теленесерьезности – «Голубые огоньки», вслед за которыми, под утро, можно было дождаться «Аббы» или Челентано, – мутировали в постсоветских 1990-х в эстрадные постановки по классическим сюжетам. «Старые песни о главном» Барри Алибасова были воплощенной ностальгией по только что ушедшему в прошлое (наступал 1995-й) советскому кино и восстанавливали связь поколений: теперь и подростки вместе с Богданом Титомиром пели про «Червону Руту», как и их родители двадцать лет назад. Позже начались костюмированные шоу по всей классике без разбору, от Шарля Перро и Бомарше до все той же «Ночи» вечного Гоголя, где чертом становился Филипп Киркоров, а Солохой – Лолита Милявская. Нетрезвому новогоднему зрителю нравится видеть в классических сюжетах современных эстрадных звезд со всей их нагловатой непосредственностью и актерской неадекватностью. Эти новогодние телепостановки – единственные моменты, когда массовый зритель не чувствует интеллектуального или исторического барьера между собой и сюжетами прошлого. В исполнении идолов шоу-бизнеса любой Бомарше становится родным и близким, как Верка Сердючка.

В новогодних семейных комедиях сегодня выражается самоирония среднего класса, но если в США это «Четыре рождества» – комичный срез общества, то у нас «Любовь-морковь 2», где происходит праздничная сатурналия – временный обмен ролями между родителями и детьми.

Для взрослых это шанс попасть в инфантильную реальность (см. мой предыдущий текст про инфантилизм Рождества), а для детей – возможность оказаться в шкуре типизированной супружеской пары современного буржуазного мегаполиса. Впрочем, о детях хочется поговорить отдельно.

Природа вместо мистикиОсобый советский новогодний киномир радовал детей. Услужливые снеговики-почтовики в срок доставляли елки от Деда Мороза и зажигали гирлянды. Игрушечные белки и зайчата готовили отличникам подарки, дорогу подсказывали старички-боровички, а силы хаоса и зла всегда изгонялись прочь. В отличие от Европы, в новогоднем советском мифе эти темные силы, стремящиеся сорвать праздник, не имеют никакого отношения к языческой дохристианской мистике, происходя, скорее, из мира непокоренной пока природы. Рождественская оппозиция – добрый христианский порядок побеждает адский хаос – заменялась на совсем другую: воспитанные и укрощенные силы природы против диких и не укрощенных пока ее же сил. Человек есть отрицатель собственных природных предпосылок, и в этом его базовое отличие от животного и гарантия прогресса. В «Снеговике-почтовике» подарки перехватывают живые и голодные лиса и волк, противостоящие уютному миру игрушечных зверей. Волк также мог переодеться Дедом Морозом, чтобы обмануть и съесть доверчивых козлят, или нарядиться Снегурочкой ради поимки положительного зайца в «Ну, погоди!». В «Морозко» Александра Роу Дед Мороз помогает замерзающей Настеньке, превратив заколдованного медведя обратно в ее жениха Ивана, т. е. «очеловечив», вернув его из лесного мира инстинктов в мир языка. Вместо мистической философии, идущей еще от Платона – у вещей и существ есть души, и они могут быть опасны, – советский ребенок усваивал совсем другую, марксистскую по происхождению мысль: человек сам наделяет вещи и существ смыслом после того, как найдет им место в своей жизни и возьмет их под свой контроль. Неизвестное множество в коммунистическом сознании обязательно возводится к известному единству, и месть всего, чему не отыскалось места в этом новом единстве, конечно, случается, но она обречена и смешна.

Легкий рождественский мистицизм сохранялся только в редких мультфильмах на дореволюционные сюжеты, вроде «Щелкунчика», но и там мистика принадлежала прошлому, а не нашим дням. Мистики больше не могло быть, потому что (официально) не было эксплуатации человека, порождающей потребность в мистицизме. Иррациональных иллюзий не возникает там, где на них нет спроса. В чешских «Трех орешках для Золушки» помощницей будущей принцессы становилась ручная сова вместо устаревшей феи-крестной. Бесполого рождественского ангела заменила в нашем детском новогоднем мифе красавица Снегурочка, совершенно неизвестная в других культурах и призванная на помощь Деду Морозу из посторонней сказки о народных календарных обрядах языческого происхождения и временном оживлении снега. Советские постовые в знаменитом мультфильме останавливали движение, чтобы пропустить ее сани к Кремлю. Снегурочка – символ советской эмансипации. С ней праздник перестает принадлежать только патриарху – предку / богу / вождю.

В «Новогодних приключениях Маши и Вити» советским детям приходится спасать Снегурочку от Кощея Бессмертного. И если девочка Маша верит в сказочность и допускает вероятность колдовства, то Витя – скептик и настоящий сын ученого, побеждает и приручает Кота Матвея, Лешего и Бабу-ягу вполне рациональными способами.

Там, где мистику видится «неизъяснимое», марксист находит всего лишь «отложенное понимание» (причем отложенное часто по социальным причинам). Впрочем, это весьма давний и в высшей степени политический спор о границе между объективно заданным природой и исторически обусловленным.

Буржуа на экране

Тип или класс?В своем первом значении это слово переводится с французского как «житель города», то же самое, что и «бюргер» в немецком. Но к середине девятнадцатого века это было уже понятие, звучавшее как оскорбление для одних и вожделенный статус для других.

Ругательством его сделал Флобер, который под «буржуа» понимал определенный тип людей: плоский склад ума, расплющенного выученной с детства житейской мудростью; ритуальная религиозность без настоящих чувств; приземленная рациональность, способная убить в человеке любые «опасные» порывы; отсутствие вкуса, отделяющее буржуа от всякого истинного искусства, и, конечно, культ приличий, какие бы ужасы за ними ни маскировались. Этот тип сочетал в себе «худшие черты аристократии и черни». Во флоберовском понимании, которое быстро укоренилось в литературе и прессе, буржуа – это тот, кто занят только своей частной жизнью, а частная жизнь буржуа сводится к сохранению и преумножению частной собственности. Перед нами пошловатый энтузиаст, мечтающий при взгляде на облако купить его и перепродать фермерам, которым нужен дождь. Есть, впрочем, у него и трогательные черты – привязанность к уютным и удобным домашним вещицам.

Второе, не менее популярное значение принадлежит Марксу: буржуа это класс, то есть те, кто покупает чужой труд и присваивает себе основную часть прибыли, обкрадывая своих работников. Они заняли место ненужных посредников между работником и потребителем и постепенно превратят всю реальность в товар, если их вовремя не упразднит революция. Марксово понимание быстро смешалось с флоберовским, и в наши дни большинство интуитивно понимает под «буржуа» некий собирательный портрет.

Он враг всего непонятного. Он не считает, что непонятное нужно понимать. Он полагает непонятное просто ошибкой, лишней деталью, не приносящей прибыли. Когда из-за непонятного начинают сходить с ума, а тем более рискуют жизнью, он считает это патологией или опасным фанатизмом. Буржуа вообще враг крайностей и во всем, даже в построении своих фраз, ценит меру и уравновешенность. «Крайнее» он предпочитает смотреть по видео «для адреналина». Для него любая партизанская вылазка – «пиар», любой утопист – «не выросший подросток», любая знаменитость – «модный бренд», а любой правитель, знающий нечто, что ценнее прибыли, – «параноик у власти». Буржуа вообще все великое называет «паранойя» и отказывается видеть в истории некий общий для всех смысл. Он старается всегда веселиться и противопоставляет себя угрюмым и истеричным, для этого к его услугам – антидепрессанты. Культура для буржуа – один из таких антидепрессантов. Он никогда ни на чем не настаивает, кроме, конечно, собственного буржуазного бытия, да и на нем он настаивает молча, а не вслух.

Реальность для него прежде всего игра, в которой ценность всего, как на бирже, может завтра поменяться; поэтому современный буржуа ироничен и ни в чем на всякий случай не уверен. Эту свою черту он называет «открытость». Игровое мироощущение происходит от того, что буржуа – социальный паразит, он ничего не создает и не защищает, т. е. он сам совершенно не обязателен и чувствует это, но никогда себе в этом не признается. Под «индивидуальностью» буржуа понимает личный имейл, напечатанный на футболке, или увеличенный отпечаток своего пальца на любимой кружке. Современный буржуа очень любит все позитивное, цветастое и «прикольное». Он сторонится любых специальных знаний, если только они не часть его бизнеса. Буржуа предпочитает обо всем на свете знать по анекдоту, для этого у него есть журналы-путеводители, ориентирующие его в жизни.

Самое неприятное в буржуа то, что он считает свое ложное сознание мудростью, сложившейся в результате всей человеческой истории. Буржуа гуманен, любит природу, детей и женщин, особенно если это не требует от него специальных затрат. Он путешествует и часто болтает об этом, но он абсолютный турист, т. е. по всему миру, как скафандр, таскает свою буржуазность, не умея и опасаясь из нее выйти и прикоснуться к чему-то иному. Еще одна неприятность – буржуа пытается навязать свое зрение и слух остальным людям как стандарт, к которому нужно стремиться. Ибо он любит народ, но не любит «хамов», из которых этот народ состоит.

Этот образ постепенно сформирован массовыми медиа, и прежде всего кино.

Достаточно вспомнить «Шоу Трумана» с Джимом Керри – фильм о судьбе первого ребенка, усыновленного корпорацией. Труман – страховой агент, живущий в абсолютно искусственном мире, где у любого поступка есть зрительский рейтинг и большинство слов – скрытая реклама. Он – «буржуа как тип». Кристоф – создатель круглосуточного шоу, имеет с жизни Трумана огромные деньги и делает все, чтобы шоу длилось вечно, герой ни о чем не догадывался, путал спектакль с жизнью и никогда бы не покинул своего «острова». Кристоф – «буржуа как класс». Когда Труман решает вырваться в реальность, Кристоф, взявший на себя роль божества, говорит ему с неба: «Там, куда ты стремишься, столько же лжи, сколько и здесь!» Кажется, что он жалеет своего героя. Но фарисейство этой заботы очевидно: только что Кристоф готов был убить Трумана в море и не сделал этого только потому, что это поставило бы крест на всей его корпорации. Кристоф действительно не может представить себе реальности, где «меньше лжи», т. е. такой реальности, где ложь, как постоянная смазка человеческих отношений, просто не нужна, потому что сами эти отношения прозрачны для всех.

Киноистория буржуазииЕсли бы кино изобрели на пару веков раньше, мы знали бы немало фильмов, передающих авантюрный и героический дух подъема ранней буржуазии в еще сословном обществе. Но кино возникло сто лет назад, и мы находим в нем портреты буржуа, уже лишенных романтизма. Они укрупняют капитал, сбиваясь в монополии и корпорации («Трехгрошовая опера»). Делают удручающе примитивным и механическим все, чего касаются, включая своих детей («Игрушка»). Манипулируют медиа («Гражданин Кейн»). Финансируют любые режимы, гарантирующие неприкосновенность их прибыли («Гибель богов»). Постепенно переходят от доминации промышленного к спекулятивному капиталу («Уолл-стрит») и, наконец, заражают все остальное общество желанием подражать им, извлекая из этой массовой имитации немалый доход при помощи «гламурной истерии».

В «Дьявол носит Прада» (критика сравнивала фильм с отечественным сериалом «Не родись красивой») мы вновь встречаем буржуа-класс – Миранду Пристли, делающую деньги на моде. Она занимается строгим воспитанием юной практикантки и прививает ей все рефлексы, которые должен иметь современный буржуа-тип. Гламурный карнавал фильма – отличный фон, чтобы передать бездонное одиночество буржуа. Почти все готовы продаться им, выбрав карьеру, а не творчество, но почти никто не готов их любить и понимать. Сами буржуа видят в этом антропологию. Миранда уверена, что ее не любят посредственности, завидующие чужой энергии и таланту. Но можно тут найти и поведенческую экономику: не хватало еще симпатизировать тому, кто покупает твое время и энергию.

КритикаВ книге и на экране буржуа не нуждаются в защите. Они защищены уже своим капиталом и влиянием, и потому кино к ним столь критично. Исключение составляют сериалы, вроде «Династии» или «Далласа», но их никто никогда не считал искусством, и потому их создатели свободно могут себе позволить симпатизировать буржуазной жизни.

Что только интеллектуалы, а вслед за ними и режиссеры не ставили буржуазии в вину. Доказывали, что буржуа своими деньгами убивают старое искусство и не дают возникнуть новому. Обвиняли их в желании ради прибылей уничтожить всю окружающую среду и тем самым убить человечество. Сумма самых часто упоминаемых грехов звучит так.

Ради них ежедневно ведутся войны, пылают выбомбленные улицы, корчатся и умирают от голода 12 тысяч «неудачников» в сутки, толпы выходят на панель, продолжается каторжный труд детей на потогонных фабриках «третьих стран», блюстители пытают политических заключенных в тюрьмах, отходами потребления травится воздух, медиа калечат сознание миллионов. Буржуа вроде бы против всех этих ужасов, которыми обеспечено его благополучие. Он наивно не понимает: «Если я сегодня не выпью свой коктейль в клубе, кому-то где-то станет легче?» Главный страх буржуа – это жертвы. Любая, даже самая «антибуржуазная» идея нравится ему до тех пор, пока не требует жертв. Буржуа согласен жертвовать только в компьютерной игре. Он, впрочем, может подать нищему, чтобы символически откупиться от подобной судьбы. Он вообще за благотворительность, которая делает мир «умереннее», «позитивнее» и является более достойной заменой передела собственности.

Буржуа вечно ждет «нового», но понимает под этим словом только улучшенные версии старых развлечений. Новых чувств он боится, новые знания оставляет «специалистам», а новых образов не различает, пока его любимые журналы-передачи не разжуют все это, т. е. не превратят в доступный для буржуа анекдот. По этому поводу мудрый буржуа говорит: «Все некоммерческое рано или поздно становится коммерческим». В этой фразе надежда на то, что все удастся разжевать. Буржуа не понимает, что в разжеванном виде оно теряет свою ценность, а значит, вечно от него ускользает. Любимая мысль буржуа гласит: потребление в новом веке это важнейшее из искусств. Буржуа не лох, чтобы потреблять что попало. Он повторяет: «Революции ни к чему не приводят, всем становится только хуже». Это потому, что он чувствует, что ему точно станет хуже.

Первым образцовым портретом буржуа на экране стал «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Кейн – медиакрат и манипулятор, умеющий управлять как отдельными людьми, так и массами. Он, правда, так и не стал губернатором, но это оттого, что слишком любит удовольствия, чтобы соблюсти все принятые в политике нормы. У него другие способы воздействия, ведь он владеет газетами. О силе медиа Уэллс знал не понаслышке: однажды, работая на радио, он перепугал весь штат, инсценировав в прямом эфире нападение марсиан на США. Мы никогда не узнаем тайны предсмертных слов Кейна: «бутон розы». В первом и последнем кадрах перед нами наглухо закрытые ворота его замка Ксанаду с личными инициалами медиамагната. Прокатчики упросили Уэллса дать «для понятности» хоть какой-то намек, и он вставил в фильм детскую игрушку Кейна, вещь из времен, когда он еще не выбрал свою судьбу. Но сам режиссер всегда хотел передать чувство абсолютно недоступной нам тайны – чужой частной собственности. Прототип Кейна, реальный «творец желтой прессы» Херст успешно организовал бойкот фильма и добился запрета на его показ во многих штатах.

Другое грандиозное полотно – «Гибель богов» Висконти. С размахом античной драмы там показана семья промышленников, имеющих прибыль со стали и оружия. Именно они приводят Гитлера к власти, признав его «рентабельным». У них тоже есть вполне реальные прототипы: немецкая династия Круппов, «стальных королей», поддержавших Гитлера в обмен на его лояльность к их бизнесу.

Есть два основных способа критиковать буржуа – аристократический и прогрессивный. Аристократы сетуют на то, что буржуа испортил их прекрасный мир и заменил прежнее сословное благородство плоской коммерцией. Чаще всего они апеллируют к государству и надеются на возрождение «истинной элиты». Сторонники прогресса, напротив, вовсе не считают буржуа ошибкой Истории, на определенном этапе он был незаменим, чтобы изменить мир, но теперь пора поставить его на место. Прогрессисты обычно взывают к обществу, которое не должно позволить превратить себя в «сегмент рынка».

Буржуазию кормят покупатели и изобретение потребностей. Торговый строй быстро приравнял все ценности к рыночным ценам, несмотря на брезгливое фырканье аристократов и героические фокусы контркультуры.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.