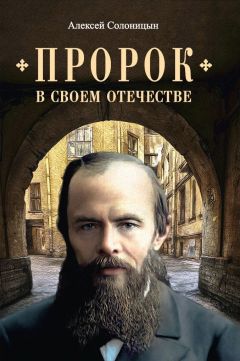

Текст книги "Пророк в своем Отечестве"

Автор книги: Алексей Солоницын

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)

Глава пятая

Двадцать шестое января. Анна Григорьевна

Муж обычно выходил завтракать к часу дня, и Анна Григорьевна порядок в доме завела такой, чтобы Федор Михайлович ни в чем не ощущал неудобств. Вся жизнь в доме была организована так, чтобы он приготовлялся, а потом работал, чтобы всё до самых ничтожных мелочей было подчинено именно его делу.

Ей не надо было, как другим женам, которые считали себя полностью эмансипированными и выходили замуж, вернее, вступали в брак с писателями, художниками или музыкантами, вести борьбу с мужем, доказывать, что и они чего-то стоят (даже, может быть, более стоят, нежели муж); с той самой минуты, когда она поняла, что будет его женой, смыслом ее жизни стало служение ему – полное и безраздельное, до последнего вздоха.

Пока Федор Михайлович умывался и приводил себя в порядок, вместе с Дуней Анна Григорьевна прибирала и проветривала кабинет, а у Матрены уже был готов самовар; он утверждался в возглавии стола, а рядом, в склянках, ставились чай, кофий – заваривай, что хочешь; тут же, конечно, находились сладости: их любил не только хозяин, но и все домочадцы.

Чай Федор Михайлович по обыкновению заваривал густой, почти черный, пил со смаком, потчевал сладостями Любу и Федю, а также Петра, которого чуть ли не силой надо было усаживать за стол: Петя конфузился до крайности.

Люба была живым, впечатлительным ребенком одиннадцати лет с бледным, худым лицом и темными глазами – точно такими же, как у матери. Она смотрела на мир, быть может, слишком пристально и серьезно для ребенка ее лет. Впрочем, легко оживлялась шутке и сама любила пошутить.

Федя, девятилетний мальчик, мало походил на сестру. В нем уже сейчас угадывался меланхолик. Щечки у него были пухлые, как у хомячка, тело плотненькое, и это очень нравилось и отцу, и матери.

Петя Кузнецов, хотя и был старше Любы и Феди, по своему развитию, однако, не очень превосходил их. Конечно, в делах житейских да в расторопности никак они не могли с ним сравниться, но Петя никогда не выказывал своего превосходства, потому что был скромен. Со своей стороны, наученные родителями, Люба и Федя держались с Петей как с ровней, но и с почтением к его занятиям.

Уже заканчивали с завтраком, когда Федор Михайлович сказал:

– Аня, а у меня ночью было небольшое приключение. Представь: вставочка закатилась под этажерку, и мне пришлось ее подвинуть. Я не сообразил убрать с этажерки книжки, и у меня горлом вышла кровь.

Женщину как хлыстом ударили, но она сделала вид, как будто ничего не случилось. Лишь в тоне голоса была излишняя строгость, когда она сказала:

– Что же ты меня не позвал? Подожди, молчи. Дети, ступайте к себе. Петя, ты будь в своей комнатке.

– Аня, ну что за гроза. Подумаешь, чуть была кровь. Мог и не говорить.

– У тебя эмфизема. Теперь вообще надо мало говорить – вспомни, что Яков Богданович рекомендовал. Впрочем, чего тянуть. Петя, сейчас же пойдешь за доктором от меня с запиской.

Федор Михайлович хотел возразить, но не стал, зная твердый характер жены: коли она что-то задумала, ни за что не отступится.

Помнится, в первый год супружества, когда от долгов и родственников удрали за границу, однажды в Дрездене он стал развивать мысль о серьезности мужчин и легкомыслии женщин.

– Вот взять хоть пустяк – марки, – говорил тогда он, увидев конверт на столе. – Ежели у мужчины марки, так это в альбоме, с систематикой. А женщина сегодня с жаром накинется на занятие, а завтра забудет.

– Чтобы ты перестал так думать, возьму с конверта вот эти две марки и начну коллекцию, – объявила Анна.

Какой же прекрасный альбом с марками лежит у нее в комоде сейчас и что за чудо ее коллекция…

Дети ушли, и она стала подробно расспрашивать мужа, что было ночью. Сначала он мялся, отнекивался, а потом всё рассказал. В том числе и о смазных сапогах.

Эта новая подробность удивила и крайне обеспокоила ее, хотя она по-прежнему старалась не показать виду, зная, как болезненно реагирует муж на ее страхи, связанные со всем, что он идет против власти. Анна Григорьевна, может быть, слишком хлопотала, стараясь, чтобы его не задели не то что бури, но даже и самые малые ветерки, ударявшие то в одни, то в другие окна и двери. Пуще всего на свете она боялась, чтобы муж опять не был подвержен опале, а то и преследованию. Хватит с него и того, что выстрадал: каждый ли выдержит то, что выдержал он на каторге? Вот почему когда явился господин, в котором она угадала деятеля из новых, решительных людей, то встретила его крайне холодно:

Анна Григорьевна Достоевская Ее по праву называли «Ангелом русской литературы». А поэт Владимир Корнилов написал о ней чудесное стихотворение, где есть такие строки: «Больше российской словесности так никогда не везло»

– Простите, муж нездоров. Ночью у него горлом вышла кровь, а теперь мы ждем врача.

– Боже, какая беда, – сокрушился посетитель, однако не пошевельнулся с места. – А у меня дело торопливое и крайне важное.

– Вы знаете, Федор Михайлович вообще не любит торопливых людей. Приходите в другой раз, хотя бы дня через два.

В это время дверь в прихожую приоткрылась, и выглянул Федор Михайлович.

– Аня, ну можно ли так? Вы извините, я действительно нездоров, однако не настолько…

– Я не задержу долго.

Гость вошел в комнату.

Анна Григорьевна едва удержалась, чтобы не сказать резкость: остановило лишь сердитое лицо мужа. Сейчас нельзя его раздражать, иначе ему станет еще хуже. Вдруг как опять пойдет кровь? Придется теперь дожидаться Якова Богдановича. Этот своей учтивостью выставит из дома, кого только хочешь. Да хоть и без Якова Богдановича: почему мужу надо выслушивать каждого? Как они не понимают, что он совсем слаб здоровьем?

А если… если этот пришел просить о молодом соседе? Неужели так? Господи, Федор говорит возбужденно и хрипло, ему нельзя же! Если лопнул один сосудик, может лопнуть и другой…

Она открыла дверь в кабинет:

– Я вас предупредила, что мужу сейчас нельзя ни спорить, ни волноваться.

– Хорошо, Анечка, мы не будем, – сказал Федор Михайлович. – Пожалуйста, голубчик, не сердись. Сейчас мы кончим.

Ей снова пришлось уйти.

Доктора всё не было. Наконец прибежал Петя:

– Яков Богданович с визитами. Записку я передал.

– Кому?

– Хозяйке. Яков Богданович будет после пяти.

– И тут незадача. Ладно, иди займись отправками.

Незваный гость всё не уходил, и Анна Григорьевна не находила себе места. Терпение ее кончилось, она опять вошла в кабинет.

Федор Михайлович посмотрел на нее с досадой и раздражением:

– Ну что ты, Аня? Немного поспорили, как же без этого?

Гость наконец-то пошел к двери, провожаемый хозяином. Федор Михайлович что-то сказал, Анна Григорьевна не расслышала. Взгляд мужа был всё тем же – отсутствующим, погруженным в какую-то недорешенную мысль, которая не давала покоя…

– Что же, прогуляться? – предложил он.

– Скоро Яков Богданович придет.

– Ах да. Еще и Любимову[32]32

Любимов Николай Алексеевич (1830–1897) – редактор «Русского вестника». Редактировал романы Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».

[Закрыть] надо написать. Не шлют денег и не шлют. У них всегда так, а вот привыкнуть невозможно.

Кто-то позвонил.

– Федя, я тебе заранее объявляю: если к тебе опять с этим, я разговаривать не дам.

И не потому, что боюсь, а потому, что тебе нельзя. И без того казню себя, что позволила тебе спорить, – вон ты каков.

– Хорошо, голубчик. Я и в самом деле устал: слабость. Надо бы прилечь. Впрочем, сначала узнай, кто пришел.

По радостным возгласам, которые доносились из прихожей, смеху Дуни, другому смеху, очень характерному, она догадалась, кто с визитом: Вера, любимая сестра мужа.

Всего их, сестер и братьев Достоевских, было семеро: Михаил, Федор, Варвара, Андрей – почти погодки; потом младшие – Вера, Николай, Александра. Брата Михаила Федор любил как никого – но, словно в наказание, смерть отняла его.

Из остальной родни более других нравилась Федору Вера.

Расцеловались, Анна Григорьевна усадила родственницу на самое лучшее место. Началось вечное: здоровье, погода. Выслушав, что все здоровы, Федор Михайлович отправился было писать письмо Любимову, но в тот самый момент, когда уже хотел выйти из гостиной, поймал тревожный и какой-то вопросительный взгляд Веры. Было в этом взгляде еще нечто – как будто робость или трусость и в то же время вызов. Странный этот взгляд заметила и Анна Григорьевна и прервала разговор на полуслове:

– Вера, что ты? Как будто тревожишься, что Федор уходит? Так он только письмо написать. Или у тебя дело какое? Срочное? Боже, Вера, да ты прямо в лице переменилась. Говори, теперь вижу, что у тебя что-то важное.

– Угадала, Аня. – Прежде они были на «вы», разница в возрасте было немалой, да и стеснялась Анна Григорьевна родственников, которых Федор Михайлович любил, а их мнение высоко ставил. Однако, когда всем Ивановым Анна Григорьевна очень понравилась, отношения между ними сложились самые простые и теплые.

– Да что же, разве от вас что-нибудь скроешь, – продолжала Вера Михайловна раздраженно и несвойственным ей тоном, – вы же, как ловцы душ человечьих, в психологии упражняетесь. Ну да ладно, что ж теперь делать, коли нужда. Надо говорить.

Вере Михайловне было пятьдесят лет, и если учесть, что вырастила она десятерых детей, пережила смерть мужа, которого сильно любила, то про нее вполне можно было сказать, что она «хорошо выглядит», и это ни в коей мере не означало бы преувеличение.

Анна Григорьевна хорошо помнила, какой Вера Михайловна была в день их знакомства, четырнадцать лет назад: лицо гладкое, свежее, причесана и одета по моде, настоящая светская дама. Впрочем, так могло казаться Анечке, которой самой-то было двадцать один, а в дом родственников мужа, в Москву, она попала впервые.

Ей обязательно надо было понравиться родственникам, об этом просил муж, и она ужасно волновалась, не зная, как себя вести, чтобы и Вера Михайловна, и муж ее, Александр Павлович, и дети их приняли ее как свою. Дело осложнялось еще и тем, что, как это узнала потом Анна Григорьевна, Федора Михайловича хотели женить на сестре Александра Павловича, Елене Павловне, у которой давно и безнадежно болел муж. А тут, словно из-под земли, появляется какая-то стенографка от профессора Ольхина да и становится женой любимого дяди. Думали: наверняка нигилистка, в очках, стриженая и курит.

Вихрем в комнату влетел тогда мальчик (это был десятилетний Витя Иванов), глянул на Анну и убежал. Из соседней комнаты донесся его звонкий голосок:

– Молодая, расфранченная и без очков!

Витя, оказывается, прибегал на разведку. На него тут же зашикали…

С того дня и началась у них дружба, тут Вера Михайловна постаралась – обогрела, поддержала. Но что же сейчас-то она смотрит так нехорошо и даже диковато?

– Аня, Федя, – продолжала Вера Михайловна как-то слишком униженно и просительно. – Вы всё поймете, поэтому буду спокойно говорить. Ведь поймете? Ведь не обидитесь? Да и что обижаться, право, разве мы не свои люди? У меня десять детей, и, если бы все крепко стояли на ногах, разве об этом я заговорила бы?

– О чем, Вера? – Анна Григорьевна уже догадалась о чем, но хотела, чтобы Вера Михайловна сама всё рассказала, раз завела разговор.

– Да вы уж, поди, догадались о чем. – Она обмахивалась платком, на щеках ее появились розовые пятна. – Когда был жив Александр Павлович, мы нужды не испытывали: он служил. Вам помогали всегда. Вспомни, Федя. А теперь вот нужда, младших детей надо определять. – Она шумно вздохнула и поерзала на диване. – Если бы не дети, не стала бы я просить…

– Вера, ты, вероятно, о наследстве? – словно извиняясь, сказал Федор Михайлович. Болезненная, нехорошая улыбка перекосила его губы, и с болью, даже с отчаянием он посмотрел на сестру. – Так ведь всё решили. Чего же еще?

– Решили, да не совсем. Хорошо бы перерешить. Сам посуди: так ли бы рассудила с наследством Александра Федоровна[33]33

Родная сестра матери Достоевских, Марии Федоровны.

[Закрыть], наша милая тетя, если бы теперь поглядела на всех нас? Прежде я и сестра Александра были богаты, а ты беден. Теперь же наоборот: мы бедны, ты богат. Разве не так? Вы сами говорили, что книготорговля ваша идет прекрасно. Новый роман раскупается, «Дневник писателя» тоже. Чего же еще? Вот и отказался бы ты, Федя, от тетиного дома, тебе завещанного, в нашу с Александрой пользу. Вполне ты без этого дома можешь обойтись, а я могла бы деткам его разделить, они бы и устроились.

Зная, что муж теряется совершенно, когда речь заходит о делах денежных или практических, Анна Григорьевна решилась отвечать сама:

– Вера, послушай, да тебе ли не знать, каково наше положение? О чем Федор-то сейчас собирался писать письмо? Пять тысяч нам должен «Русский вестник» за «Братьев Карамазовых» – вот и весь наш капитал. Больше ни копейки нет, да и когда мы получим деньги-то от Любимова? Посуди сама: у нас тоже дети, а здоровье у Федора Михайловича не железное. Тебе ли это не знать? Ведь только в прошлом году мы освободились от долгов. Откуда ты взяла о нашем-то богатстве? Книготорговлю я веду – хочешь, погляди книгу, там каждая копейка учтена.

– Вот еще, стану я ваши книги смотреть, – отрезала Вера Михайловна. – Я в этих учетах ровным счетом ничего не понимаю. Однако сама говоришь: на жизнь хватает. А у меня – нет. Куда я младшеньких дену? – По щекам ее побежали слезы, она торопливо их вытирала. – Был бы жив Александр Павлович…

– Побойся Бога, Вера, – тихо, но грозно сказал Федор Михайлович. – Александр Павлович сквозь землю бы провалился, услышав, что ты сейчас говоришь…

– Как? Меня укорять Александром Павловичем? – Вера Михайловна мгновенно перестала плакать… – Да не тебя ли, Федя, он выручал?

– Вера, оставим разговор на другое время, – проговорила Анна Григорьевна. – Федору теперь нельзя волноваться. Даже разговаривать нельзя, потому что…

– Подожди, Аня. Они думают, что я миллионер! О Господи! Да я на каторге так не работал, как над своими книгами! А награда? Сколько получает русский писатель? Ровно столько, чтобы не околеть! Да и то при условии, если книги его нарасхват, если имя его у всех на устах! А ежели нет? Страшно представить тогда участь писателя нашего. Но ты-то, Вера, просвещенный человек, любимая сестра! Ты-то разве не знаешь, как я жил и живу? Тетка наделила твоих детей землей, да и у тебя состояние есть, что же ты деток-то вперед выставляешь, будто они раздетые и разутые? Не стыдно? А что у моих останется, когда я умру, ты подумала? – Он вдруг увидел, что глаза Веры округлились и наполнились ужасом. Страх расширил зрачки и у Анны Григорьевны… – Да вы что? Что такое? – Тут он, как давеча, ночью, почувствовал теплую волну на губах, бороде и провел по ним ладонью.

В этот момент в комнату вбежала Люба, следом за нею Федя. Видимо, они бегали друг за другом, потому что были румяны и возбуждены.

– Тетя Вера, он меня не догнал!

Люба бросилась к тетке на колени, как бы прячась от брата: она озорно посмотрела на отца и тут увидела, что он в крови. Быстро придвинулась она к отцу, но ее опередила мать, вытирая губы Федора Михайловича салфетками и заставляя его запрокинуть голову. Взяв мужа под руки, она повела его в кабинет, на диван, успокаивая и заставляя замолчать.

– Папочка, миленький мой, – вдруг тоненько сказала Люба, и голос ее пресекся: – Тебе больно?

– Что ты, что ты, Лилечка, – ответил он, уже лежа на диване с запрокинутой головой. – Вон газетка на столе, ну-ка, дай сюда.

Люба дала ему газету – это был подписной лист «Осколков».

– Видишь, как тут нарисовано… Смешно? – Федор Михайлович ткнул пальцем на карикатуру, где были изображены горе-рыбаки, запутавшиеся в сетях. Поманил он и сына, чтобы и тот поглядел. Федя осторожно подошел, глянул и вдруг прыснул от смеха. Люба тоже хихикнула и вытерла слезу. Хихикнул и Федор Михайлович, погладил руку Анны Григорьевны, а потом Веры. – Не сердись, сестра, пожалуйста…

– Феденька, да если бы я знала… Феденька…

– Успокойся, Вера. – Анна Григорьевна обняла ее за талию и повела к двери. – Идите, дети, папе надо отдохнуть.

Федор Михайлович кивнул, продолжая улыбаться детям. В то же самое время он прислушивался к себе, пытаясь понять, продолжает ли идти кровь. Она шла, но понемногу.

Анна Григорьевна в это время никак не могла выпроводить родственницу. Вера Михайловна сыпала извинениями, слезами, восклицаниями. Собственные ее огорчения перемешались с болью за брата, и она окончательно запуталась в своих чувствах и словах. Теперь надо было бы подбодрить и успокоить Анну Григорьевну, а вместо этого ей приходилось выслушивать весь вздор, который продолжала нести Вера Михайловна: она никак не могла взять в толк, что лучше всего теперь уйти.

Анна Григорьевна так и бросилась в переднюю, когда раздался звонок.

Это пришел Яков Богданович фон Бретцель.

Один только вид доктора сразу остановил поток слов Веры Михайловны. Подтянутый, в черном глухом сюртуке, с аккуратной бородкой и столь же аккуратно подстриженными усами, он сразу же настраивал на чрезвычайный лад, что нравилось большинству его пациентов. Главное, конечно, заключалось в выражении лица (с годами Яков Богданович научился быть значительным), но и костюм, и манеры – всё, разумеется, включая усы с бородкой, имело значение.

Лет Якову Богдановичу было тридцать девять, а выглядел он старше – из-за того же значительного выражения лица. Он имел неплохую практику, успел составить себе имя как специалист по внутренним болезням: помогли трудолюбие и усердная поддержка соотечественников. Тем не менее были и способности, потому Федор Михайлович, который в предписания врачей не верил совершенно, выбор свой остановил на Якове Богдановиче как человеке наиболее безвредном.

Не говоря никаких утешительных слов, Яков Богданович прежде всего пустил в дело слуховую трубку. Сказав: «Хрипы», – он достал молоточек, очень аккуратный и блестящий, и принялся им постукивать по груди Федора Михайловича.

– Так больно?

– Нет.

– А так?

– Нет.

– А так?

– Да. – И в это время рот Федора Михайловича окрасила обильная кровь, и он, слабо вскрикнув, потерял сознание.

Яков Богданович и глазом не моргнул.

– Дело серьезное, но не столь опасное, чтобы отчаиваться, – сказал он. – Видимо, лопнул большой сосуд. – Он что-то написал на бумажке и передал ее Анне Григорьевне. – Записку надо отнести доктору Пфейферу. Две головы лучше, чем одна.

– Мужа хорошо знает профессор Кошлаков.

– Прекрасно, пусть будет и Кошлаков. Состоится, таким образом, консилиум. А пока прикажите лед на грудь.

Федор Михайлович всё еще был без сознания, и рассудительный, спокойный тон лекаря не утешил Анну Григорьевну.

Петю она отправила с записками, Дуню – за льдом, а сама вновь прилетела к постели мужа.

Припадки, которые мучили Федора Михайловича, приучили ее к всегдашнему ожиданию беды. Она обычно действовала быстро и решительно, не раскисала. Но сегодняшний случай был особенный, ни на что не похожий, и она чувствовала, что тревога не проходит, а нарастает, всё более и более мучая душу.

Шел седьмой час, в кабинете стало сумрачно. Яков Богданович молчал, держа руку больного, тишина и сумерки навалились на сердце, и Анне Григорьевне захотелось закричать, заплакать, лишь бы сбросить тяжесть, навалившуюся на сердце. Но она не закричала и не заплакала, а зажгла свечи и, придвинув стул ближе к дивану, вглядывалась в бледное, неподвижное лицо мужа.

Господи, каким же родным, каким необходимым стало для нее это лицо! А ведь оно (теперь даже странно представить!) ранее показалось чужим и даже неприятным.

Когда профессор Ольхин сказал, что писателю Достоевскому нужна стенограф-ка и порекомендовал ее, Анну Сниткину, как одну из лучших своих учениц, она обрадовалась. Она будет работать у писателя, который ей очень нравился! Дома ее часто звали не Анечкой, а Неточкой – в честь героини Достоевского. Но, Боже, каково же было ее разочарование, когда она увидела невысокого, бледного, худого человека с редкими, прилизанными волосами, с рыжеватой бородкой… К тому же глаза у него смотрели ужасно странно: один был карий, а в другом зрачок расширен во весь глаз… Сюртучишко потерт… Однако белье очень белое, прекрасное.

Начав диктовать, странный этот человек стал сразу же нервничать, придираться, задавать одни и те же вопросы, почему-то несколько раз предлагал покурить… Но вот, после первых дней знакомства, когда, кажется, он привык к стенографке, началась диктовка уже другая: приступили к его роману «Игрок».

Боже мой, как же он преобразился! Это стал другой человек: он страдал, радовался, метался! Любил, пропадал и воскресал!

Теперь она только одного и хотела: скорее к нему, скорее узнать, что будет дальше! И он чувствовал, чувствовал это и старался, чтобы ее интерес к нему и к роману не пропал, а, наоборот, стал бы еще сильнее…

И добился своего.

И даже потом, когда она уже стала его невестой, когда он, что-то восторженно ей рассказывая, добираясь до какой-то немыслимой точки, вдруг остановился, замер, а потом упал, как скошенный, и она увидела его болезнь во всём ужасе, – даже тогда она не отреклась от него, не отступилась. Конечно, тогда ее любовь во многом была придуманной, сочиненной, да и самолюбие возвышалось: как же, она будет подругой знаменитого писателя! – и всё же уже и тогда была одна черта, которая влекла к нему неудержимо.

Это была его душа, лучшую сторону которой он ей приоткрыл, которая и в страдании, унижении, поругании оставалась высокой и прекрасной… Она сумела ее разглядеть, пошла за ним, хотя знала, что он болен не одной болезнью, а многими.

Болезни эти представали во всём кошмаре одна за другой.

Рулетка, например. Она догадывалась, что он игрок, но разве можно было представить, что он, стоя перед ней на коленях, будет молить о прощении, а назавтра, взяв ее драгоценности, опять помчится в игорный дом? Да, она знала, что такое игра: он ей рассказал, когда диктовал повесть, но сам-то, сам-то зачем же играл еще ужаснее, чем герой его, Алексей Иванович?

Кто ей помог – Бог ли, врожденное ли женское чутье, но она поняла, как его вылечить. Отдавая последние деньги, когда они были в Женеве ли, в Дрездене ли, отдавая и наследственные украшения, она сама посылала его играть. А ведь они были за границей – без друзей, иногда даже без знакомых… Но каждый раз он возвращался другой – она видела это и понимала, что излечивает его.

И точно – излечила.

Когда возвращались в Россию, он ей сказал:

– Анечка, я больше никогда играть не буду, никогда!

Действительно, с той поры играл всего один раз – и то в семейном кругу, в преферанс; выиграл, чем страшно был сконфужен…

Господи, а ревность-то его разве не была тяжелой болезнью?

Однажды они вместе читали «Отечественные записки», где печатался пустенький роман Смирновой «Сила характера». В романе герой получает анонимку, где говорится, что его жена носит на шее медальон с портретом любовника.

Решив подшутить над мужем, Анна измененным почерком написала ему письмо – точь-в-точь как в романе.

Каково же было ее удивление и даже ужас, когда на следующий день, после разбора почты, она увидела его белого как снег, с трясущимися губами.

– Покажи медальон, – сказал он тяжело и страшно.

Она пыталась успокоить его, уже хотела объяснить свою шутку…

– По-ка-жи ме-даль-он! – по складам заорал он во весь голос, и не успела она расстегнуть ворот платья, как он изо всей силы дернул за цепочку, порвал ее, окровянив шею жены.

Ужас на этом не кончился, потому что он никак не мог справиться с пружинкой, запирающей медальон, а Анну не подпускал. Наконец недоразумение объяснилось – к ее великому облегчению…

– Не шути такими вещами, – чуть не плача, сказал он, – умоляю тебя. Я и сам не знаю, что со мной происходит в ярости…

Да, во всём, за что он брался, он не останавливался на полдороге. Ему надо было дойти до высшей точки, увидеть пропасть и не испугаться, а пойти еще дальше.

Не знала пределов его доброта, не знало пределов его отчаяние… А каким беспомощным, беззащитным, слабее слабого ребенка становился он после припадков! Вспомнить хотя бы ночь накануне родов, в Женеве, – надо было идти за акушеркой, а он лежал на кровати, сам нуждаясь во враче. Тогда она готова была умереть от отчаяния…

Доходило и до анекдотов. После припадков у него на некоторое время пропадала память. Однажды он пошел в дрезденское консульство оформлять документы. Вдруг возвращается, страшно сердитый:

– Аня, как тебя зовут? Как твоя фамилия?

– Достоевская, – смущенно ответила она.

– Знаю, что Достоевская, но как твоя девичья фамилия? Чиновники надо мной посмеялись, что я забыл фамилию своей жены. Запиши мне ее на своей карточке, а то я дорогой опять забуду.

Сколько же врагов появилось у него из-за этого! И ведь никому в голову даже не пришло, что он действительно может из-за болезни забыть не только фамилию, но и самого человека…

Бедный, а как он настрадался из-за толстокожести критиков – и друзей и недругов…

Федор Михайлович пошевельнулся и открыл глаза. Слабо улыбнувшись, он погладил по руке Якова Богдановича, потом обратился к жене:

– Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься.

– Ну зачем вы, Федор Михайлович! – сказал с осуждением фон Бретцель. – Болезнь серьезная, но излечимая.

Однако Федор Михайлович продолжал смотреть на жену, показывая этим, что просьбу свою не отменяет.

У Анны Григорьевны занялось дыхание. Она понимала, что надо поскорее ответить, но слова никак не произносились.

– Иди, Анечка, прошу тебя. Не беспокойся, Яков Богданович побудет со мной.

Она кивнула и вышла из кабинета.

Рядом была Владимирская церковь, и скоро она вернулась со священником. Звали его отец Мегорский.

Дверь в кабинет закрылась, и Анна Григорьевна села у стола, окаменев. У окна, пристально вглядываясь в темноту, слабо освещенную фонарным светом, стоял Яков Богданович, – ждал коллег. Анна Григорьевна была благодарна доктору за молчание: все слова сейчас казались лишними. Тревога, владевшая ею с утра, как будто прошла, уступив место глухому и тяжкому чувству, сквозь которое время от времени прорывалась надежда: всё обойдется, он встанет, наберется сил, потребует чаю, и всё пойдет по заведенному порядку. Пусть успокоится исповедью, пусть причастится Святых Таин – это ему на пользу.

– Пфейфер приехал, – объявил Яков Богданович.

Через некоторое время следом за Пфейфером приехал и профессор Кошлаков. Втроем они удалились в угол гостиной и стали потихоньку переговариваться; впрочем, больше говорил Яков Богданович, Кошлаков отвечал «м-да» или «да-да», а Пфейфер, опустив голову, приговаривал «лю-бо-пыт-но», а один раз сказал, вскинув голову: «Будем толерантны, господа, толерантны».

Анна Григорьевна слышала, что это слово употребляется в философских спорах и означает «терпение к чужим верованиям» (она посмотрела по книге). Видимо, доктор имел в виду уважение к мнениям коллег.

Едва отец Мегорский вышел из кабинета, как врачи завладели больным.

– Думаю, что кризис не миновал, – заявил Пфейфер.

– Отчего же, коллега, – тут же возразил Кошлаков. – Положительно может возникнуть «пробка». Микстурку мою попьет Федор Михайлович, и «пробка» возникнет непременно.

Пфейфер выгнул тонкую бровь.

– Какая «пробка»? – поинтересовалась Анна Григорьевна.

– Обыкновенная. – Кошлаков смотрел на нее, как учитель на школьника. – Закупорка то есть, понимаете? Вот выздоровление и наступит.

– Вы поезжайте отдыхать, – сказал Яков Богданович Пфейферу, который явно был в тупике. – Благодарю, что зашли.

Пфейфер внушительно пожал руку Якову Богдановичу, остальным поклонился и ушел. Стал собираться и Кошлаков, еще раз сказав о «пробке» и о том, что, если надобится, пусть за ним присылают в любое время.

Наступила ночь. Федор Михайлович, обессиленный, уснул. Яков Богданович дремал в кресле, а Анна Григорьевна сидела на стуле, в изголовье дивана.

Она в двадцатый, в сотый раз думала о «пробке», потому что поверила Кошлакову. Действительно, сосуд как бы закроется, и всё встанет на свои места, кровь побежит так, как ей положено…

Так она себя успокаивала и стала засыпать, и из темноты навстречу ей, как палые листья по ручью, поплыли картины прошлого…

Из дальней дали вдруг выплыло милое, курносое лицо Костика, сына профессора Ольхина. Костику было приказано нести образ впереди невесты. Но его почему-то не было. Не приезжал и Федор Михайлович-младший, назначенный шафером.

Она, уже перестав смотреть на себя в зеркало, сидела на стуле в подвенечном платье и фате и хотела плакать. Ну почему они не едут? А вдруг как вообще свадьбы не будет?

Наконец в комнату чуть ли не влетел Федор Михайлович-младший (сын Михаила Михайловича).

– Анна Григорьевна, скорее ехать! До Измайловского собора не менее часа езды! Вы только представьте, что там сейчас с дядей!

Господи, как будто она виновата в опоздании! Кинулась к двери, но тут же остановилась:

– Костика-то всё нет! Кто же понесет образ?

– Да Бог с ним, с образом!

– Нет, я так не хочу. Да так и нельзя.

– Ну что же теперь делать, Анна Григорьевна?

И тут явился Костик: как с картинки сошел. Румяненький, в русском костюмчике…

Началась суматоха – прощание с матерью, соседями, слезы, слова… Только в карете обратили внимание, что Костик без шубы и шапочки.

– Господи, да как же ты так? Почему?

Костик пожал плечиками и улыбнулся.

– Гони! – крикнул Федор Михайлович-младший, а Анна накрыла Костика полой салопа, прижала к себе, и карета понеслась.

Сначала мальчику было весело, но потом он стал задремывать и вот заснул. И не разбудить его…

Федор Михайлович-младший закутал его в шинель и понес в собор. А что же с образом делать? Анна накрыла его фатой и вышла из кареты.

Белее снега, быстро подошел к ней Федор Михайлович и крепко взял ее за руку.

– Наконец-то я тебя дождался! Теперь ты от меня не уйдешь!

Как будто она собиралась убегать!

Сонный Костик улыбался, потом сладко зевнул и облизнул красные губы.

Что же, он так и спал всё венчание?

Впрочем, она и сама была как во сне и многого не видела и не слышала…

Потом, в карете, Костик опять оказался рядом, опять дремал, сонно улыбаясь, а когда Федор Михайлович крепко обнял Анну и поцеловал, засмеялся весело, звонко.

Ах, Костик, Костик, ангелочек с острыми зубками, где ты теперь? Так ли румяны у тебя щеки и так ли блестят твои глаза?

– Так-так, – сказал Костик и ласково ей улыбнулся. – Теперь поцелуй ты его сама, – и он показал на Федора Михайловича.

– Поцелуй, раз просят, – радостно сказал Федор Михайлович и приблизился к ней.

Она нашла его губы и поцеловала, а Костик захлопал в ладоши и звонко рассмеялся…

Анна Григорьевна открыла глаза и оглянулась по сторонам.

В окна жидко тек утренний серый свет. Свечи догорели и оплыли, лишь у одной теплился белый язычок.

Яков Богданович спал посапывая. И во сне он был солидным, насупленным, спины не согнул, лишь свесил голову.