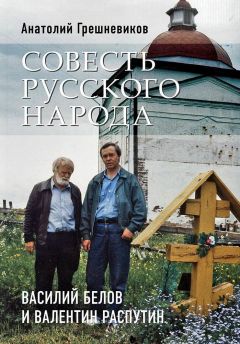

Автор книги: Анатолий Грешневиков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Самым главным и основательным строителем мельниц считался в округе плотник Михаил Баров. Белов не раз показывал мне его могучий домище, похожий на манеж или княжеский терем, и прозванный в деревне рейхстагом. Под его чутким руководством не одна ветряная мельница строилась, особливо в деревне Купаиха, откуда и перебрался он в Тимониху. Понастроил там с мужиками ветряных мельниц, принялся за дело в другом месте. Не один год ушел на воцарение плотницкого чуда в Тимонихе. И как только зашумели жернова, завращались под скрежет колес могучие крылья, так сразу ожила деревня. В его повести уже другая появилась характеристика ветряной пирамиде – «мельница была стройна и красива, она много лет придавала Тимонихе ощущение движения».

За каждую погибающую мельницу он боролся, убеждал крестьян, совестил колхозное начальство, писал статьи и письма. Все тщетно. Бескультурье и погоня за техническим прогрессом оказывались сильнее. Одно время его обуяло желание самому построить мельницу. Он начал готовить чертежи, стройматериалы. Но из этой затеи ничего путного не вышло. Зато в тайниках его дома до сих пор лежат мельничные детали. Некоторые из них он перетаскал со старых мельниц, полагая, что когда-нибудь человек образумится, найдет контакт с природой, и ему понадобятся стариковские секреты запуска жерновов.

Недавно в одной столичной газете я прочел заметку, подписанную жительницей Вологды. В ней писатель Белов подвергался критике за то, что получил Государственную премию России в то время, когда разрушены, уничтожены русские деревни. У разгневанного автора выходило так, что чуть ли не Белов причастен к трагедии русского крестьянства. «Дурачье!» – вырвалось у меня первое слово после чтения. И это впечатление долго жило во мне, клокотало гневом в груди. Не от того, что я будто бы возмущался пустым критиканством. Не от того, что будто бы спрашивал себя и окружающих, на кого посмели руку поднять. Просто всякий раз, встречаясь с Беловым, беседуя то ли о творчестве, то ли о судьбе русской деревни, приезжая в Тимониху и обходя любой окутанный любовью писателя деревенский уголок, я восторгался его активной, гражданской позицией, защищающей каждый дом в Тимонихе и каждую деревню в России. Что могла знать читательница газеты о муках Белова, о его неустанном стремлении спасти деревенский уклад жизни, защитить от сноса неперспективные деревни, заставить политиков обратить должное внимание на возрождение аграрной политики страны?! Вряд ли она слышала хоть одно выступление Белова на высоких кремлевских съездах, читала его гневные запросы и телеграммы в адрес равнодушных разрушителей государства и предателей русского крестьянства. Не знала она о том, что даже враги русского мировоззрения, культуры, уклада, и те считали Белова главным защитником и хранителем русского крестьянского уклада. Он всегда первым поднимался на защиту русской деревни, не боясь ни хулы, ни притеснений, ни того, что перед ним закроются двери столичных издательств. Потому я смирился и не написал отповедь той незнакомой, ничего не знающей читательнице. Тем более не показал я ту заметку и Белову.

Отсюда, от мелеющей реки, за которую несведущие критики могли также поругать великого писателя, виднелся купол ожившей церквушки. Это еще одно конкретное поле битвы Белова. Битвы – за деревню. Он спас это архитектурное сокровище деревни. И мне хотелось спросить у писателя название храма. Но тут мои мысли прерывает новый рассказ Белова.

– А вот в том омуте я чуть не утонул. Прыгнул в воду и ударился головой о камень. Чудом остался живой. Кровищи было…

Мне захотелось посмотреть на это опасное место. Раньше Василий Иванович ничего не говорил об этом случае. Кажется, и в его документальных рассказах я не встречал упоминания о трагическом купании. Между тем, история банальная. В деревнях много происходило таких несчастных историй. Для озорных мальчишек любимым, притягательным занятием было ныряние с разбега в воду. Оттолкнешься от берега и летишь стрелой под воду. В такие минуты ребятишкам недосуг думать об опасности. А она в виде затонувших коряг, камней, брошенных железок всегда поджидала смельчаков. И не только в Тимонихе, но и в наших борисоглебских деревнях известны случаи, когда мальчишки, ныряя в воду с берега, встречали смерть, расшибаясь то об корягу, то об затонувшую автомобильную шину.

Раздвинув траву, я осторожно спускаюсь к воде. По ее глади только что проплыла длинношеяя утка. Ее силуэт промелькнул в зарослях осоки и камыша. После вечерней кормежки она, видимо, всегда здесь отдыхала. Пройдя вдоль берега несколько шагов, я понял: это излюбленное место диких уток. Еще пара уток на моих глазах торопливо спряталась в глубине зарослей, обрызганных утренней росой.

У ровного берега я набираю пригоршню воды и бросаю в помытое в бане лицо. Прекрасное ощущение свежести и чистоты. Бросаю пригоршню в Рыбникова. Он тут же подходит к берегу и опускает руки в воду.

…Судьба была милостива к Белову. Река тогда отпустила его; окровавленный, он вернулся домой. Вновь купался в ней, нырял, ловил рыбу. Дружба с рекой продолжалась. Богу было угодно, чтобы он стал писателем, прекрасным певцом и защитником природы.

Знакомство с речным омутом заканчивается после того, как Белов зачерпнул два ведра воды. Мы с Рыбниковым успели перехватить их. Василий Иванович порывался нести их сам, но мы не дали.

Идем с ведрами к бане, домой. По дороге приходят неожиданные мысли… Вот по этой тропинке когда-то шел и великий кинорежиссер, писатель Василий Шукшин. Шел, восторгался тишиной, воздухом, а в руках тоже тяжело свисали ведра с ледяной водой. В голову приходили мысли, сюжеты, художественные детали. По словам Белова, кинорежиссер часто записывал на ходу мысли, появляющиеся на вологодской земле, которые потом использовал в своих публицистически статьях. Тут меня осеняет печальная мысль: а что стало бы с Тимонихой, если бы Белов тогда не вынырнул?! Как развивалась бы деревенская литература в России без основного своего столпа?! Известно, что Белов, Абрамов, Астафьев, Носов, Распутин – главная цементирующая основа появления и становления прозы так называемых «деревенщиков». Писатели не просто дружили, они дополняли друг друга. Творчество одного способствовало развитию другого. Без книг Белова вообще трудно представить литературный процесс в доперестроечное время. Еще труднее представить жизнь деревни Тимонихи, на которую, как и на ее сына-писателя, свалилась слава. Может, без него она давно бы умерла. Впрочем, почему «может», конечно же, исчезла. Вот идет с нами Белов к большому дому, и я вижу, понимаю, что он почти один тут хранитель жизни. А раз один, то и вся жизнь деревни замыкалась на нем.

Вёдра с водой остаются в бане. Тропинка к дому бежит легко и быстро.

В доме у женщин гомон и суета. Стол накрыт для завтрака. Рядом с попыхивающим паром самоваром стоит веселая хозяйка, младшая сестра писателя Лидия Ивановна. Добрый, отзывчивый человек. Вчера она к нам присматривалась, а сегодня готова к открытому общению. По глазам были заметны доверие и искренность. Она предложила нам сесть за стол. Но Белов стал настаивать на походе в баню женщин. Согласилась лишь моя жена. И пока ее в доме не было, хозяин повел с нами разговор о сестре.

– Она у меня хороший редактор. Читает рукописи. Я ей доверяю. У нее есть чувство слова. Порой приходится считаться с ее замечаниями.

– Так уж и считаешься, – заулыбалась Лидия Ивановна. – Упрямый он, я ему одно говорю, а он все равно по-своему все делает.

– Не по-своему, а как надо.

– Мы вечером видели, как он упрямство проявлял у дивана, – поддерживаю сестру я. – Сын вашего старшего брата Ивана Ивановича решил спать лечь, а мы чай пили. Как спать лечь? В зимник не хочется идти. В тот дом и Рыбниковы отказались идти. Возникло замешательство. Василий Иванович решил отправить племянника к себе на верх. А Рыбниковым захотел тут же постелить на диване. Но мы же пьем чай, не торопимся, беседуем. Галя не дает ему раскладывать диван. Он атакует ее. Галя не поддается. Он отступил. Сидим дальше, пьем чай. Проходит полчаса… Только Галя встала с дивана, пошла убирать посуду, как Василий Иванович тут же подбежал к дивану и стал его быстро раскладывать. Мы спрашиваем: «Зачем?». Он смеется. И так прямо, честно отвечает: «Из упрямства!».

– Да, я из упрямства диван разобрал, – вновь засмеялся Белов. – Вон у Саши жена не идет в баню погреться, не желает даже голову помыть…

– Она пара боится, – защищает жену Рыбников.

– У всех свои странности, – вздыхает Белов. – Все разные люди.

– Откуда у вас такой упрямый характер? – задаю я тот же вопрос, который задавала еще вчера Галина.

– Отцово упрямство, – признаётся Василий Иванович. – Я вспыхну, и тут же все исчезает. Не думаю, что у меня плохой характер.

– Прямой.

– Наверное.

Лидия Ивановна уходит за перегородку. Там, за дверью, белеет громоздкая печь. Рядом стоят ухваты, ведра и прочая кухонная утварь. До нас изредка доносятся звуки посуды.

– Дом под полным ее присмотром. Она и зимует тут порой одна. Недавно вот руку сломала.

Сестра выглядывает из-за двери и скороговоркой поясняет:

– Не здесь это было, Вася. В Вологде. Я поскользнулась у крыльца, как раз возле своего дома.

Напротив меня на стене висят фотографии и картина. Белов уже объяснил нам, кто на них изображен. С одного небольшого серого фотоснимка на меня смотрел отец писателя, погибший на войне. С портрета глядела мать Анфиса Ивановна. На противоположной стене висел еще один портрет матери. Добрые краски художника не могли скрыть печали седой, задумчивой женщины. Внимательные глаза, строго сдвинутые брови. В каждой морщине затаилась крестьянская умиротворенность. Встречаешь ее пристальный грустный взгляд, замираешь на секунду, и начинаешь всматриваться в доброе лицо и понимать, отчего оно содержит печать усталости. Тяжелые, долгие годы крестьянского лихолетья, раскулачивание, голод, война, вдовство и шестеро детей. Да, да! Шестеро детей. Про жизненную грусть Василий Иванович сделал уточнение. Портрет написан перед смертью. Это меня еще больше удивило, ибо при более тщательном наблюдении можно было заметить тихую, едва приметную, женскую улыбку. Как удалось художнику запечатлеть в одном мгновении и грусть, и улыбку и выразить к тому же высокое достоинство русской крестьянки-труженицы?! Это остается вне моего понимания.

К портрету матери прислонилась картина с зимним деревенским пейзажем. Синее небо, зажатый с двух сторон белоствольными спящими березами крестьянский дом под красной крышей, и отчетливые контуры на переднем заснеженном лугу от наезженной санями темной колеи. В доме, впрочем, как и в вологодской квартире, много картин. К живописи Василий Иванович испытывает особое уважение. Это я понял чуть позже, когда хозяин решил показать нам свой кабинет, расположенный на чердаке.

– Вася, ну почему я здесь одна? – спрашивает Лидия Ивановна, и тут же сама отвечает, не дожидаясь ответа брата. – Кроме меня в деревне зимуют еще две старушки.

– Домов шесть, а живут только в двух, – соглашается Белов.

– Выходит, не одна.

– Одна в доме. А в деревне вас раз, два и обчелся. Загубили наши правители Тимониху, и тысячи таких Тимоних. Когда там наша Дума будет судить Чубайса и Гайдара за разрушение сельского хозяйства?!..

– У Думы нет таких полномочий, – откликаюсь на разговор и я. – Парламент – не суд. После расстрела парламента, как Вы знаете, у него отняли даже право на парламентские расследования и контроль.

– Судить их надо, – горячился Василий Иванович. – Впрочем, надо с Заславской начинать. С нее пошли сносить неперспективные деревни. Помнишь такого академика?

– Помню. Читал, как она открещивается от этой чудовищной программы… Наши деревни в округе тоже сносило с земли, как легким дуновением ветра, даже не ураганом.

– Ей не откреститься от такого преступления. Самое страшное в этой программе – последовательность разрушения. Вернее, разрушение последовательности! Недавно я смотрел в архивную справку и ужаснулся – в двадцать девятом году в Тимонихе было: домов – двадцать три, гумен – четырнадцать, амбаров – двенадцать, бань – шестнадцать, сенных сараев – около двадцати. Перед началом Великой Отечественной войны осталось уже всего лишь двенадцать домов. Сегодня, ты видел, стоит шесть домов. Всего осталось шесть домов. На трех старушек. Ни гумна, ни сеновалов.

– Вы все двадцать три дома помните?

– Все. Первое название у колхоза было «Северная деревня», потом «Четвертая пятилетка». За нашим домом, к примеру, стоял дом моего ровесника. Тот умер от скарлатины. Потом стали умирать от нее другие. Вон в том доме, при въезде в деревню, где вы видели художников, они там на ночлег останавливаются…, медпункт раньше работал. На одну ночь как-то я устраивал там и Васю Шукшина. Но в основном дома опустели после войны. С нее никто не вернулся. Полегли тимонихские мужики. Смотришь на дома, и тут погиб, и тут погиб…

– И коллективизация нанесла непоправимый удар по деревне. Если бы не было коллективизации, наверняка деревня крепче жила, устойчивее, побогаче?!

– Если бы не бы, да не кабы…

– В своих романах вы осуждали политику Сталина в крестьянском вопросе.

– Со многими писателями-патриотами, литературными критиками я расходился в оценке Сталина. Особенно спорил с критиком Михаилом Лобановым. Очень напряженное у нас общение было. Помнится, он Сталина начал отстаивать… А я Сталина терпеть не мог. Слишком много времени он служил то троцкистам, то мехлисам. При нем мужиков губили, не жалеючи. Разругались вдрызг. Правда, потом я смягчил свою позицию. Немного помогал государственникам-патриотам в отстаивании Сталина. Ведь Сталин после Сталинградской битвы другим стал. Перестал бояться мехлисов, попер их, стал своих генералов ставить на высокие посты. Тут я с Лобановым согласен. Хотя я Сталина и сейчас недолюбливаю.

– Я недавно купил двухтомник Карпова о Сталина, называется «Генералиссимус».

– Карпов – хороший писатель. Некогда читать только. Если все читать, сам ничего не сделаешь.

На этой печальной ноте разговора скрипнула дверь, и в комнату вкатилась с полотенцем в руке разрумяненная Галина.

– Василий Иванович, они безжалостно вылили всю воду, – пожаловалась она.

– Тебе не хватило?

– Хватило.

– Тогда не жалко. Пусть запомнят баню. Еще приедут.

– Вам же тяжело ведрами воду таскать. Стыдно мужикам должно быть. У вас спина болит. Разве можно таскать тяжести?!

– Нам и стыдно, – отозвался Рыбников.

– Мне приятно принести воды, – смягчил разговор Василий Иванович. – Эти ведерки не тяжелые. Я водоносом воспользовался. У нас водоносом называют коромысло на плече…

– Спасибо вам.

Белов стих, посидел немного в задумчивости на стуле возле стола, а затем быстро пересел на диван. Помолчал там, откинувшись головой к стене, посмотрел на хлопочущую за самоваром сестру и вышел из дома. Слышно было, как шумно он спустился по коридору на улицу.

– Давайте будем пить чай, – скомандовала Лидия Ивановна.

Наша дружная команда застучала вилками, тарелками, чашками. Кое-какие продукты мы привезли с собой. В частности, хлеб. У меня есть выработанная неким деревенским опытом привычка всегда возить хлеб в далекие от цивилизации деревушки. Без особого напряжения можно догадаться почему. Лидия Ивановна оценила по достоинству такую привычку, как только увидела несколько батонов хлеба. Автолавка давно не заглядывала в деревню. Но все же главной ценностью стола оказались не городские колбасные изделия и апельсины, а вкусно испеченный, поджаристый пирог хозяйки. Ломоть за ломтем исчезал на глазах, разрушая целостность печёного изделия.

Хозяйка откликается на нашу похвалу, рассказывает, как удобно в русской печи варить кашу, печь оладьи. Вчерашний обед убедил нас в том. От хозяйкиной каши не осталось и следа.

В коридоре послышались знакомые шаги. Лидия Ивановна не удержалась и пожаловалась нам:

– Ладно, я упала, сломала руку. Но ведь и он тоже упал в Вологде у квартиры. Поскользнулся и сломал не одну, а обе руки.

Хозяйка сделала это признание с таким озорством в глазах, что мы тотчас засмеялись. Тут открылась дверь, и нам при появлении Василия Ивановича пришлось тут же стихнуть. Его глаза светились радостью.

– Толя, там – журавли! – воскликнул он, обращаясь ко мне.

Я поставил чашку чая на поднос и потянулся за фотоаппаратом, участь которого была быть всегда рядом. Во мне давно жила тяга фотожурналиста все и везде запечатлевать. Сам Бог велел в гостях у классика русской современной литературы сделать хорошие снимки.

– Пойдем скорее, – звал Василий Иванович.

Мы вылетели будто дети, отпущенные погулять, на свежий воздух. После горячего самоварного чая, пусть и недопитого, по телу разливалось тепло.

Десятки глаз отыскивали в синем небе знакомые силуэты птиц. Белов ходил из стороны в сторону, приподняв ладонь над сосредоточенным, наморщенным лбом, но светлые дали оказались пусты. По его поведению я видел, как ему хотелось показать мне журавлей. Он искал их, ждал, крутил головой. Хоть одного отставшего засечь бы, пусть и в конце горизонта. Небо глухо было к его поиску.

А он очень желал, чтобы я увидел журавлей. Видимо, ему хотелось, чтобы Тимониха меня удивила. Может, он вспомнил мои рассказы про ученого-орнитолога Владимира Андронова, спасшего на дальнем Востоке от вымирания даурского и японского журавлей, и про мою книгу о нем «Журавли из небытия». У Белова прекрасная память. Порой избирательная, точная на детали, срабатывающая в самый нужный момент. Память эта всегда несла добро, подчеркивала любовь писателя к людям. Из сотни примеров самым показательным стал для меня урок памяти Белова, преподнесенный мне спустя десять лет после моего выступления на съезде народных депутатов РСФСР. Меня тогда в годину борьбы с горе-демократами, разрушающими устои государства, угораздило сказать с высокой трибуны о возможном варианте переноса столицы в другой город. Как оказалось, Белов тогда внимательно следил за политикой, приходил, будучи сам депутатом СССР, в Кремлевский Дворец съездов, внимательно изучал стенограммы российских сессий. Политика успешно съедала его время и его бурную жизнь. Он сознательно шел на это. Среди патриотической общественности его слово звучало весомо, авторитетно. И вот он услышал мое выступление, вознегодовал и тут же дал ему отповедь. В газете «Литературная Россия» он попенял мне на нежелательность скоропалительных предложений. Мне потом долго пришлось оправдываться, объяснять свою позицию. С тех пор прошло больше десяти лет. И вдруг в потоке нашей с Беловым переписки через этот огромный промежуток времени я получаю очередную бандероль писателя, в которой завернута книга с драгоценными словами напутствия: «…Толе Грешневикову, который в молодости мечтал украсть Москву у евреев и диссидентов». Что тут скажешь о доброй памяти любимого мною человека и писателя?! Восхитительная, деятельная память! И скольких людей она согрела, скольким помогла в трудную минуту!

В уютном доме был допит добротный, настоянный на травах, зеленый чай. И Василий Иванович повел нас по крутой самодельной лестнице наверх, в рабочий кабинет. В доме у него оказалось два кабинета. Первый находился в комнате за кухней. Там, где стояла кровать, на которой когда-то спали Шукшин и Рубцов, а сегодня мы с Галей. Судя по большому размаху комнаты, основательному старому столу – это было основное место работы. Но Белов сказал, что он давно пишет в верхнем кабинете. Там и ночевать любит.

Предложение писателя посмотреть кабинет, где рождаются последние книги, не осталось для моего сердца незамеченным. Оно молниеносно отреагировало. Заныло от ожидания чуда. С детства слово «кабинет» вызывало у меня душевный трепет. Его магическая сущность притягивала даже в студенческие годы…. Кабинет Толстого. Кабинет Достоевского, Лескова, Тургенева. В каждой книге, где встречались рисунки или фотографии кабинетов маститых писателей, я высматривал, как располагались полки, где стояли стулья, из какого дерева был изготовлен стол и почему на нем всегда ровным столбиком лежали журналы, письма, книги. К самим книгам тоже приковывался мой взгляд. На корочках я пытался прочесть названия книг, их авторов. Интересно было, а что читал Достоевский, кого уважал Лесков. Это в наше время у таких же маститых русских писателей нет собственных кабинетов. В частности, у Шукшина. У него, как говорит Белов, гостивший не раз в доме кинорежиссера, кабинет появился за год до смерти. Известные рассказы он писал на кухне, в жутких стесненных условиях, без могучего стола, и, конечно, без ажурно стоящего на нем подсвечника.

Каким выглядит кабинет писателя, сотворившего знаменитую повесть «Привычное дело» про тяжелую крестьянскую жизнь?! Что из себя представляет стол, на котором рука писателя выписывала страницу за страницей восхитительной книги «Лад»? Еще в Москве Белов признался мне, что «Лад» он писал не в городском кабинете. Сейчас выяснилось, что и не за столом в соседней комнате-кабинете.

– Опасная у вас лестница, – говорю я по ходу движения. – Крепкая?!

– Шагайте смело, – командует впереди идущий Белов.

– Кто хоть ее делал?

– Я сам и делал.

Крутая лестница подняла нас до сеновала. Так как она стояла в коридоре, то, естественно, разделяла дом и двор, объединенный общей крышей. Там, где располагался двор, хранилось когда-то сено. А вот кабинет находился на той стороне, где был чердак дома. До чердака-то нам и предстояло после зыбкой лестницы добраться по не менее опасному настилу. Широкие доски покачивались под ногами. Женщины тут же вцепились руками в правосторонние перила. С левой стороны открытый помост никто не страховал. Рыбников слегка покачал доски. Они спружинили, продемонстрировали всем свою крепость и надежность.

Белов открыл дверь и пригласил в кабинет. Перед нашим взором тут же открылось просторное окно и впритык стоящий к нему письменный стол. Дневной свет играл в бережно сложенных листах бумаги.

– Пишу книгу, – сказал он, подойдя к столу. – Я тебе говорил. Про Гаврилина. Для серии «ЖЗЛ». Редактор попросила дополнить материал. Не хватает объема. А тут еще жена Гаврилина вмешалась, ей не вся правда нравится, грозится судом… Фамилия у нее, кажется, Шрайберг. Как только я в журнале «Наш современник» опубликовал небольшой материал, такой вой поднялся. И Шрайберг эта предъявила нам ультиматум. Куняев стал выкручиваться… Она затихла. А это для меня послужило хорошим стимулом. Я буду заново некоторые страницы переписывать. Но я ей не поддамся. Она не права. Гаврилин – мой единомышленник. Я встречался с ним и в Питере, и в Вологде. Он был не таким, каким его хотят представить… Его книга статей о времени и о себе свидетельствует – он был замечательным поэтом, критиком. Многосторонним человеком. В нем жил писатель, лучше других…

Я несколько раз кивнул, подтвердив, что помню о планах писателя. Действительно, он еще больше года назад говорил о своем новом труде. Только тогда он говорил мне об этом тихо, просил, чтобы я никому не говорил о его замысле. Он ничего не хотел афишировать. Переживал, не помешали бы работе. Композитор Валерий Гаврилин был его другом, и ему надо было увековечить добрую память о нем. Сейчас в печати появились первые фрагменты новой книги, и вся секретность вокруг нее спала. В этих фрагментах вдова композитора усмотрела критику в свой адрес. Отсюда и недовольство. Зная бескомпромиссность Белова, его извечное стремление докопаться до истины, не отказываться от утверждения справедливости ради конъюнктуры, мне трудно было подсказать писателю пути выхода из конфликтной ситуации. Тесные взаимоотношения, искренность, откровенность позволяли другу и знать о семейных перипетиях, и говорить о них. Семейные отношения влияют на творческую жизнь, потому не могут быть запретными для публицистических воспоминаний, не должны быть вычищены из биографии великого композитора. Творческий инструментарий Белова позволял верить, что воспроизведение правды семейных отношений не превратится в сотворение пошлости. Многих современных писателей можно обвинить в игнорировании традиций русской литературы, в непонимании роли семьи в государстве, но только не Белова, посвятившего, кстати, целый роман «Все впереди» защите института семьи в быстроменяющемся обществе. Произведения Белова выстроены из одного прочного материала, имя которому – любовь. Патриархальность, консерватизм, православное мировоззрение укрепляют этот материал. Вот почему герои романа поэтизируют чистоту чувств и помыслов.

Чем больше мы всматривались в комнату, тем больше она представала перед нами теплой, обжитой. Стены ее были обиты ровной дощечкой. Плотником был сам Белов. Это придавало комнате еще большее значение.

– Василий Иванович, а книгу «Лад» вы за этим столом писали? – спросил я, внутренне ожидая положительного ответа.

– «Лад» я писал в бане, – улыбнулся Белов. – Не здесь. Вон в той баньке.

Он подошел ближе к окну и показал нам виднеющиеся вдали на склоне зеленого луга серые неказистые баньки.

– Разве в бане можно что-то написать? – удивленно пожал плечами я. – Там же темно.

– А я вот забирался туда, прятался ото всех и писал, – признался Белов. – А вообще в Тимонихе только и можно писать! Кое-что и в Вологде написано.

– Пойдемте посмотрим ее, – предложил я. – Покажите баньку-то?!

– Хорошо. Сейчас прогуляемся.

Из окна просматривалась вся тимониховская округа. Как с помоста корабля видна ширь океана, могучее движение волн, так и с чердачного кабинета перед глазами открывалась панорама соседних деревень, печные трубы, верхушки берез, птицы, неуклюже слетающие с них и садящиеся на старые прясла, ольховые перелески, столбы, полевые дорожки. В покосившихся палисадниках догорали последними красками лета цветы. Окна высоких рубленых изб застыли в ожидании, когда рядом пройдет сытое чистопородное стадо, крикливый пастух в кепке набекрень и с кнутом наперевес через плечо. Лишь далекое озеро, похожее на разлитое посреди зеленой скатерти молоко, жило своей спокойной жизнью, не выказывало никаких признаков ожидания человека. Вокруг его берегов одиноко разбрелись дома-корабли с сиротливо уткнувшимися в землю амбарами. Такая картинка-идиллия напоминала мне хуторскую систему расположения крестьянских усадеб. Только это все-таки были не хутора. Просто на широких незаселенных северных просторах грешно тесниться избам бок о бок, упираясь друг в друга рублеными боками. Скорее всего, северная ландшафтная идиллия походила на сербские деревенские поселения, вызывающие у меня до сих пор чувство восторга. Там тоже деревни живописно расположились, не нарушая красоты природы, среди лугов, озер, и лесных просек.

В воздухе господствовал уже не рассвет, окрасивший деревья и постройки в сине-фиолетовые цвета, а яркий белесый день.

Мне снова вспомнились картинки сербских деревушек. Никогда бы не подумал, что здесь, в вологодской глуши, я встречу живописные пейзажи, на которых дома и природа живут в гармоничном единстве. Именно здесь опровергались мои представления о том, что природа без человека красивее, чем с человеком.

Впрочем, если бы Белов сейчас уловил ход моих мыслей, то наверняка заметил, что человек хоть и добился в свое время гармоничного сосуществования с природой, но сохранить эту правильную, здоровую жизнь не смог.

– Василий Иванович, недавно я читал вашу статью о том, что нравственный прогресс важнее научно-технического…

Я не успел договорить, сформулировать свой вопрос, как Белов тут же стал отвечать.

– Чем выше научно-технический прогресс, тем ускореннее гибнут деревни. Гибнет деревня, значит, гибнет жизнь. Думаешь, я выжил из ума? Нет, дорогой мой Толя, это мои жизненные наблюдения. Наши с тобой устремления дать деревне дороги, электричество, газопровод, трактора, приводят к плохим последствиям. Физический труд облагораживал человека, заставлял понимать и беречь природу. Это ты лучше меня, как эколог, понимаешь. И труд этот вдруг заменила техника. Благодаря ей человек стал бездушен, безнравственен. Вот я и прихожу к мысли, что научно-технический прогресс опасен, ибо он истощает не только природные ресурсы планеты, но и духовные ресурсы человека. Он поощряет его безудержное стремление к комфорту. А комфорт – вещь безнравственная. В той статье, ты ее опубликовал в своем сборнике «Любитель природы», я эту тему широко развил. И не отказываюсь от своих слов. Человека теперь может спасти только осознание безнравственности безудержного комфорта.

– Разве у человека есть тормоза, разве он откажется от комфорта? – спросил настороженно я, понимая всю бессмысленность такой постановки вопроса.

– Значит, апокалипсис. Читай откровение апостола Иоанна.

– Тогда зачем вы тратите силы, здоровье на спасение деревни? Стыдите дорожников? Душите мелиораторов? Ругаете правительство, министра сельского хозяйства? Заступаетесь за крестьян? Обращаетесь к ним с мольбой прекратить пьянствовать? Не даете сносить мельницы и амбары? Мне тут местный министр культуры пожаловался, что вы его забомбардировали письмами, чтобы спасти где-то в соседней деревне то ли старый дом, то ли церковь.

– Жизнь не остановишь. Да нам это и не дано. Человек должен образумиться.

– Ты что к нему пристал?! – заворчали женщины.

Мне стало неловко за свою навязчивость. Но уж больно волнующая тема для разговора была. Если бы я не знал, как Белов яростно заступался за каждую безрассудно крушимую деревню, то, может, и молчал. Но он находил в себе силы для противостояния разрушительной политике «прогрессистов», как он называл в своей известной статье всех сторонников научно-технической революции, значит, надеялся на победу. Не верил я тому ярлыку, который он вешал сам себе во многих статьях и разговорах, что он будто бы пессимист. Нет, не зря же мудрецы изрекали: пессимисты всегда правы, а оптимисты двигают дело. Белов – двигатель нравственного, духовного прогресса. Он стремится открыть в человеке чувство опасности комфорта, отказа от крестьянского труда, и тем он интересен мне сейчас в серьезном разговоре.

– Какие меры нужно принять для возрождения деревни? – робко, но настойчиво возвращаюсь я к прежнему разговору.

– Деревню сегодня уже не возродить, – отрезает коротко Белов.

– Почему не возродить?

– Некому возрождать. Всё. Давай я тебе лучше покажу иконы, которые я с Заболоцким перенес сюда из разрушенной церкви.

Женщинам, видимо, наскучил наш разговор. Они вышли из кабинета. Белов закрыл за ними дверь. Они попытались вернуться. Но Белов второй раз озорно закрыл перед ними дверь. Мы посмеялись. Так хозяин весело расправился со скучающими женами.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?