Автор книги: Анатолий Грешневиков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

– Это деревня Поповка, она стоит как раз напротив деревни Артемовская, – разъясняет нам по пути Василий Иванович. – Там, в Поповке, жил священник. За кладбищем, если пройти лесом, стоит деревня Мижурки. В ней до сих пор сохранилась деревянная церковь.

– А дальше что? Есть еще деревни?

– Дальше Шопша. Там два дома построено. За все эти годы нигде ничего не построено, только там.

– Нет леса? Повырубили?

– Лесу хватило бы. Разучились строить, и дорого. Особняки нынче строят только в Харовске и в Вологде.

– Василий Иванович, а как вы сюда в вашу церковь священника приглашаете? – спросил я. – Откуда он приезжает?

– Батюшка с города Харовска сам приезжает.

По признанию Лидии Ивановны, одно время за священником ездил Василий Иванович, а то посылал за ним машину.

Возрождение храма в постперестроечное время тоже было связано с желанием Белова продлить жизнь родной деревне Тимониха. Здесь, в десяти шагах от церкви, располагалось кладбище, на котором всегда, без всякого запрета, хоронили крестьян со всей округи. Покоились на нем и друзья писателя, мать, дядя, другие родственники. Просить здешних мужиков или местную власть восстановить разрушенный храм он не стал. Бесполезно. Слишком были свежи в памяти картины разорения и тот день, когда председатель сельсовета дала команду разбирать на кирпич церковь, где крестили и отпевали дедов и отцов односельчан, и те месяцы, когда мужики ломали колокольню, придел, алтарь, разбирали на дрова трапезную. Он решил взяться за это трудное дело сам.

Собрал гонорары, закупил кирпич, доски, цемент, гвозди, и работа закипела, топоры застучали… Думал, глядя на спорый труд, откликнутся мужички в деревнях, подтянутся помочь. Однако почти никто не предложил свои услуги. Работа, между тем, была грандиозной, затратной. От церкви торчали одни голые стены. Полы сгнили, фрески разъели удобрения. Нанятые каменщики и плотники подсказывали Белову, что им легче построить новое помещение, чем сохранить старое. Такой подход его не устраивал. Грешно отказываться от намоленных стен, от того духа предков, который живет среди них несмотря ни на какой смрад и разор. Стены становились единственными свидетелями прежних церковных таинств, хранителями традиций. Они незримо связывали прошлое, настоящее и будущее.

Остатки церковных стен помогли ему обрести в себе дополнительные силы. Есть с чего начинать, есть что продолжать строить… Это главное. Осваивать пустырь сложно морально и материально. Никто из столичных писателей-патриотов, кто ратовал тогда со всех газетных и журнальных страниц о возрождении православных святынь, не подарил и копейки на конкретное дело. Легче словами орудовать, чем делами. Потому он и на творческую интеллигенцию не рассчитывал. Знал, не приедут, не положат и кирпича. Приходилось писать много рассказов, очерков, публиковать их, чтобы заработать денег и расплатиться с каменщиками.

Денег не всегда хватало. В результате сам становился плотником и каменщиком. Где-то рядом тарахтели трактора, гудели бетономешалки, вздымали ввысь тяжелые грузы красавцы-краны. Там ощущались движение, власть. Здесь работа шла вручную. И люди казались из другой эпохи, иного мышления. Белов брал в руки топор, пилу, и наравне с мужиками выстилал пол, затаскивал балки на крышу. Сильным оказалось желание возродить храм. Есть храм, будут службы, потянется народ. Чем не путь спасения для деревни?! Разве теперь не оживет душа селянина?! Должна. Ей дан шанс оттаять, окрепнуть, найти истинную опору.

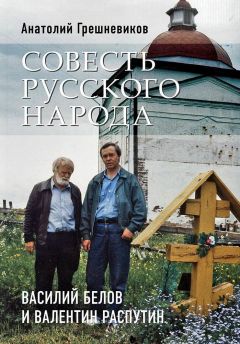

Наступали минуты отдыха, и Белов оставался в храме один. К нему все чаще приходили уверенность, душевная ясность. Его мучила жажда созидания. Каждый новый день открывал тайны храма. Может, мастера не видели и не ощущали их, а он видел эти таинственные движения, лики, вздохи, голоса. На обезображенных стенах проступали высокие, резко очерченные силуэты святых. В их глазах – скорбь. Дни проходили, а рисунок даже без прикосновения кисти реставратора становился все зримее, четче, лаконичнее. И чем чаще он всматривался в лики святых, угадывая индивидуальные черты каждого, тем больше оживали старые краски. Однажды Анатолий Заболоцкий застал в храме рядом с печальным Беловым приехавшего к нему в гости Валентина Распутина – писателя с мировым именем. Они долго стояли у любимой фрески Белова, поражаясь своеобразию и многоцветности красок. Заболоцкий успел сделать фотоснимок. На следующий день лики, написанные в пурпурно-охристых тонах, оказались чуть печальнее, сумрачнее. Я видел ту фотографию, и, конечно же, сами фрески. У меня, как и у Заболоцкого, не было сомнения по поводу причины оживления, просветления изображений на настенной росписи. Высветлению красок, колорита способствовала великая сила доброты Белова.

Храм оживал благодаря живительным силам писателя. Пришлось вспоминать плотницкие секреты, заново осваивать кладку кирпичей. Как исправить ошибки строителей и восстановить утраченное, не исказив ни пропорций, ни размеров, ни облика, подсказывали церковные книги да добрый совет священника. Вместе с каменщиками он заложил разломы в двери, дыру в том месте, где был алтарь. Невероятно трудно оказалось вставить оконные рамы. Во-первых, впечатляли их большие размеры. Во-вторых, окон на двух боковых стенах было по шесть штук. Они, конечно, пропускали через свои просторные ячейки много света, но поднимать без крана и прочных лесов на приличную высоту широкие рамы было тяжело. Мужики замучались вставлять двенадцать окон, прикреплять их к кирпичу. Устал и Белов. А когда на оконные проемы стали поднимать и крепить железные ограды, то Василий Иванович и вовсе надорвался… Позвоночник не выдержал тяжестей, дал слабину, меж позвонками образовалась грыжа. Тогда никто и не заметил, что он повредил здоровье. И сам он продолжал подавать кирпичи, мешать цемент с песком и водой, строгать брус. Останавливать процесс нельзя было ни на день. Остынет мастер, расслабится, и потеряет вкус к делу, не дай Бог еще и загуляет, запьет. Белов с утра зажигал мужиков добрым словом напутствия, одобрения.

Узорчатые решетки, называемые Беловым оградами, встали плотно в оконных проемах. На одиноко стоящей среди лугов и полей церкви они смотрелись не лучшим образом, к тому же вызывали вопрос: а как они смогут защитить тишину и сокровища храма? Впрочем, вопросы и сомнения разлетаются, как туман, когда видишь незащищенность икон и подсвечников, книг и крестов, которые принесли в церковь из дома старушки. Вчера Белов устроил для нас специальный праздник – тихое, пешее хождение в церковь. Таких радостных дней показа восстановленной древней святыни у него не так много и было. Не так часты дорогие гости в Тимонихе. К тому же такое посещение требовало особого расположения духа. Это все равно, что в Санкт-Петербурге идешь на экскурсию в Эрмитаж или Русский музей, а в Москве – в Третьяковскую галерею. Идешь и ждешь чуда. Готовишься к душевным и нравственным открытиям.

Всю дорогу Белов шёл молча. Не от того, что тяжело было идти, а от радости встречи с храмом, который удалось поднять из руин и возвысить над всей затаившейся природой, уставшей от ожиданий. Как он там живет, безлюдный храм?! Остались ли целехонькими подсвечники? Встретят ли приезжего человека глаза святых с намоленных старухами домашних икон? Несет Белов в руках большой железный ключ от замка и думает о жизни. У храма вроде как должна наступить своя жизнь, индивидуальная, самостоятельная. Пусть укрепляется его независимость, в ней – надежда на прочность будущего. А то получается так: пока Белов ходит в храм, привозит священника и бабушек на службу, всё идет своим чередом, ангелы собирают людей, молитвы воскрешают души. Приболеет Белов, задержится в командировке, и отсыревают молитвословы, теряются трогательность и доверчивость в пленительном образе Богоматери.

Гремит поржавевший замок, скрипит, пугает тишину кладбища. Белов напрягается, ловко орудует ключом, и дверь открывается. По разбитым, полусгнившим и объятым лишайниками дощечкам мы поднимаемся в церковь. Верхние доски твердо держат нас, ибо толщина их почти десять сантиметров. Над дверью он еще не успел прибить козырек, защищающий от дождя. На открытой стене грубо выделяются следы от разваленной кирпичной кладки, свидетельствующей о наличии здесь добротного придела. Всё варварски было разгромлено, удивительно, как только при сносе придела не задели стену самой церкви.

Свет в храме держался ровно, объемно. Значительная часть стен белела свежей штукатуркой. Некоторые фрагменты краснели от бардового цвета кирпича, не успевшего попасть под белила. Заметным пятном виднелись оставшиеся от старых времен красочные фрески. Осенив себя крестным знамением, я первым делом стал рассматривать лик, о котором говорил Заболоцкий. Седовласый летописец занимал большое пространство стены у самой двери. Монашеское одеяние ярко-синего цвета, плотно облегавшее его фигуру, касалось пола. Под руками летописца – книга. А в левой руке, кажется, длинное перо, выводящее буквы. Редкий сюжет.

Главное место в храме – алтарь. Сооружен он был из легких древесных материалов. Его царские врата распахнуты настежь, так, что виден престол. На месте высокого сомкнутого иконостаса – ровное полотно, на котором развешены редкие иконы. Перед иконостасом возвышаются солея и амвон. Рядом с ними – большие позолоченные подсвечники. Глядя на них, ощущаешь, как непривычно находиться в храме, где не горят свечи, не кадит перед иконами священник. Впереди одного подсвечника стоит высокий столик, накрытый пестрой скатертью. На нем – тонкая брошюра. К моему удивлению, Белов знал, как правильно называется этот стол.

– Он называется аналоем! – четко ответил Василий Иванович и тем самым еще раз убедил нас в хорошем знании богослужения.

Вдоль крайней стены в один ряд стояли сколоченные вместе кресла. Такие можно увидеть в сельском клубе. Видимо, оттуда они и появились здесь. Уставшие во время службы старушки усаживались на них, давая отдых затекшим ногам.

Белов провел нас в алтарь. Здесь он соорудил престол, самое главное и святое место в алтаре, ради которого алтарь и существует. Причем сделан он был, по словам Василия Ивановича, без единого гвоздя. На престоле лежали иконы, кресты, свечи. Рядом возвышался холст с изображением Иисуса Христа. Всё это подарили церкви бабушки. Сам писатель принес сюда большую, потрепанную церковную книгу. Я полистал её внимательно, от каждой страницы веяло древностью, славными историческими событиями, религиозными обрядами. Белов тоже потрогал книгу и повторил снова:

– Это я принес. Родовая.

Ударение он сделал на последнее слово.

Церковные ценности лежали без охраны, ждали очередной службы. Отсутствие краж порадовало писателя.

Он включил свет. Из-под потолка нам улыбнулась симпатичная люстра. Она горела так ярко, что её свету удивился сам хозяин. Оказалось, что электричество в церкви проводил тоже Белов. Устилал полы, а заодно тянул провода, вешал люстру, вкручивал лампочки…

Сегодня мне вновь захотелось дойти до храма и самому зажечь свет среди белого дня. Засверкает ли так весело люстра? Будет ли светиться радостью загорелое лицо Василия Ивановича?.. Только дорога оборвалась за первым же двором Тимонихи, спряталась среди травы.

Еще мне хотелось ощутить дух церковной службы, изящность песнопений и торжественно-величавый характер храма. Старушки из соседней деревни сказали, что благодаря стараниям Белова у их храма появился свой характер. Мне удалось его почувствовать. Торжественность пришла вместе с горем и радостью старушек. Это они создали в оживших стенах божественную тихую ауру, вымолили для себя последний приют. К ним вернулись спокойствие, хладнокровие, смысл последних дней жизни. Вместе с Беловым, который собирал их на службу, привозил из далеких деревень, они укреплялись в вере, приходили к пониманию того, что сделал для них великий писатель, не убежавший из деревни в столицу. Храм облагородил их лица, заставил по-иному говорить с детьми, с внуками и друг с другом Они были так благодарны Белову! И мне они столько похвальных, добрых и высоких слов сказали о нем, что ни в одной книге таких благодарностей не вычитаешь. Постоять бы с ними теперь на службе, послушать их песнопения, как слушали мы когда-то с Василием Ивановичем в далеком сербском храме, стоя рядом с Радованом Караджичем, разные песнопения, звучащие с особой выразительной напевностью и пластичностью. И снова узнать правду о том, зачем по России порушили церкви, кому нужно было мучить и убивать священников и кулаков в русских деревнях. Старушки знают, что без этих тяжких грехов не умирала бы так скоро Тимониха и не надо было бы Белову тянуть из себя жилы, чтобы вернуть ей церковь. Не он, верный сын своей деревни, виновен в том, что так редко слышится пение в храме, обескровлены деревни, зарастает кладбище. Старушки знают настоящую цену Белову, признают установившуюся за ним заслуженную репутацию замечательного, великого писателя, неутомимого, бесстрашного публициста и беззаветно преданного своему крестьянскому долгу.

– Что же эта за дорога тут такая-рассякая?! – выругиваюсь громко я, понимая, что до церкви она нас не доведет. – Вся заросла.

– Заросла, – признается спокойно Белов. – Потому как не пахана давно, не сеяна.

Жесткие, затвердевшие стебли травы опутывали ноги. Идти становилось неудобно. На боль в суставах стали жаловаться и Рыбников, и Белов. Одному проявлять упрямство и двигаться вперед не хотелось. Я смирился и повернул назад.

Четырехстенная белая коробка с возвышающимся над ней громоздким малиновым куполом оставалась недосягаемой. Успел Белов обить купол красивым клетчатым железом, надеть его, как могучую корону на весьма низкий барабан, затем на него посадить еще купол лукообразной формы и водрузить на нем православный крест. Не успел восстановить придел, который придал бы законченную, узнаваемую форму церкви.

– Без придела церквушка стоит зажатой, одинокой башенкой, – сказал я, мысленно прощаясь с ней. – Доделывать будете?

– Денег нет, – грустно ответил Белов. – Если бы они были, то можно и пристрой вернуть, и сломанную колокольню восстановить.

К Тимонихе мы вышли немного с другой стороны, со стороны огородов. Крохотные облака скучивались в глубокой синеве, наваливаясь друг на друга. Они неподвижно дремали над дальним лесом, над приподнятыми горбатыми спинами стогов. Набежавший ветерок бодрил грудь.

Прохладная тишина давно опустилась на землю. Неподдельной чистоты воздух поил головки цветов, уснувших в луговине ящериц, копошившихся в малиннике женщин. Коршун в небе смотрел на нас и тоже дышал редким воздухом, задерживая на миг раскрытые, как ладони, крылья. Белов обвел луговину продолжительным взглядом и сказал:

– На этом возвышенном месте любит сидеть профессор Токийского университета Рехи Ясуи. Мой друг. Он часто приезжает ко мне из Японии, выходит из дома, садится здесь и сидит. Сидит долго, молча. Дышит воздухом и не может надышаться. Его покоряют просторы, тишина и этот неповторимый воздух. Сидит час, второй, третий. Без движения, не крутя головой. Смотрит в одном направлении. Созерцает. Из его письма я понял: Тимониха стала для него каким-то жизненным рубежом.

Рассказ о японце поверг меня в изумление. Прилететь из такой дали, через океаны и моря, преодолеть города и время, а потом сесть на пригорке и дышать воздухом Тимонихи? Дышать и не надышаться, а через год вернуться, чтобы снова ощутить вкус знакомого воздуха? Может, не случайно в солнечной Японии, в стране с высоко развитым уровнем техники и электроники, вдруг стало не хватать человеку простора, тишины, воздуха? Именно там, в городе Киото, где цветет сакура, промышленные страны подписали широко известный Киотский протокол, согласно которому нашей планете следует ограничивать вредные выбросы в атмосферу. Во всем мире, в том числе и в России, начнутся споры, а влияет ли деятельность человека на климат, а следует ли человеку торговать квотами на «воздух»? Политики спорят. А тем временем профессор спешит в самолет, летит, радуясь знакомству с Беловым, в Москву, а оттуда поездом мчится в Вологду, пересаживается в машину и… Наконец-то он в деревне, может выйти на природу, сесть на безлюдный пригорок и, расправив грудь, глоток за глотком вбирать в лёгкие не загазованный человеком воздух. Какая благодать! И как хорошо, что не добежали сюда потоки машин, что глупые корыстные политики не мешают любоваться природой и дышать ее воздухом. И, конечно, как плохо, что местные деревенские люди не знают цену этим ландшафтам, берегущим красоту, не напиваются лечебным воздухом, а пускаются в бега, едут в дышащие смрадом и смогом города. Совершенно не понятны японцу эти бегущие дикари и бедняки, лишающие себя счастья и здоровья.

Луга, начинающиеся сразу за деревней, спускающиеся вниз по реке, дарили японцу столько счастливых минут и мгновений, что он потом весь вечер вел с Беловым разговор о воспитании природой. И перед этими восторженными рассказами, как и перед немым сидением и поглощением красоты, он был бессилен. Русский писатель мог подарить человеку храм, дом со всеми удобствами, дорогу, линию электропроводов, и тот все равно считал эти дары лишними, незначительными. Но он не в состоянии дарить урожденному среди просторов и лесных пейзажей человеку то, что от рождения окружало его. Крестьянин перестал сиживать на холме, спать в стогу, восторгаться ароматом летнего или весеннего воздуха. Наверное, эта утрата и подвигала его к бегству из деревни. И все же писателю и в голову не могла придти мысль, что красота здешней природы способна остановить человека от неразумного шага. Если тормозом не стали телевизор и мотоцикл, храм и родительский дом, то надеяться на японское чудо, то есть на прелести природы, тем более не приходится.

– В том году он опять приезжал. Сидел и восторгался безмолвием! У них в Японии идет борьба за каждый клочок земли. Когда я с женой ездил к нему в гости, то понял, почему такой восторг вызывает у японцев наша природа. Там на каждом метре земли что-то либо растет, либо построено. Земля работает. А у нас пустует, отдыхает от человека, разленившегося донельзя.

Я готов был разразиться от рассказа писателя гневом, но остыл, услышав последние его слова. Действительно, трудно побороть лень воспитанием чувства красоты. Достоевский написать-то написал, что мир спасет красота, но как спасти мир красотой не написал. Как спасти человека из деревни от пренебрежения к собственной жизни. И что нужно сделать, чтобы человек, облеченный высокой властью, понял важность сохранения крестьянского уклада и внедрял государственные программы воспитания в детях чувства красоты и труда. Сегодня дети тянутся к красивой жизни, и в этом стремлении гибнет их душа, разрывается связь с землей, с поколением стариков, с историей родины.

Понял ли хоть один оставшийся в соседних деревнях и селах школьник, зачем знаменитому на весь мир писателю Белову понадобилось разбивать руки в кровь и мозоли, чтобы оживить, восстановить из разрухи забытый и никому не нужный храм?! Сегодня я многое бы отдал за то, чтобы услышать правду об этом подвиге, который был по достоинству оценен святым орденом русской православной церкви, чтобы мои мысли совпали с чужими…

Возле первого огорода Белов остановился, показал нам кучу обгоревших черных бревен. По разваленной печи и остаткам сруба, я понял, что недавно здесь сгорел дом. Так оно и было. Жил себе мужик и не тихо, и не смирно, а как пропащий пьяница. Днем пил, вечером и утром, если повезет, тоже пил горькую. Закончилось тем, что год назад он сам спалил свой дом. Живым остался благодаря чуду. Теленок выбежал со двора и сдох.

– Мужик уехал в другую деревню, – закончил печальный рассказ Белов, срывая стебель цветка среди зарастающего пепелища. – Головешки эти – единственная память о нем.

Довольно часто так и бывает. Живет человек, кажется, что-то делает кроме того, что часто прикладывается к бутылке, а потом оставляет насиженное место, уезжает, а память о нем спешит следом. Не оставил доброго следа человек, сгорел, как деревянный сруб. Забыли вскоре односельчане, как и звать-то того мужика.

В нашу компанию влились довольные, наевшиеся до отвала малины, разрумяненные женщины.

– Кем вот является хозяин этой малины? – задается риторическим вопросом Белов. – Да, пьяница. Семья обыкновенных пьянчуг. Я их воспитываю, воспитываю, а они меня не слушают.

– И жена пьет? – спросила удивленно Галина.

Мне понятен ее вопрос. Она вчера разговаривала с соседкой, от которой пахло вином. Та оказалась вежливой, разговорчивой женщиной. И когда Белов сказал: «Она вас угостит малиной!», та охотно откликнулась. Сразу ответила: «Пожалуйста!».

– Пьяниц нет почему-то в Японии, – продолжил тему Василий Иванович. – По крайней мере, я не встречал. Там соблюдают другие традиции.

– Палочками едят? – поинтересовалась Галя.

– Да.

– А вы научились?

– Нет.

Дружной компанией мы спускаемся в низину, к мосту из белых бревен. Издали кажется, что он стоит не на реке, так как ее не видно, а просто лежит на зеленом лугу. Со всех сторон его старые бревнышки опутывают осока, борщевик, горец, валерьяна. У одного крайнего столба выросли крупные кустарники крушины. Пробравшись сквозь заросли лопухов и череды, и вступив на белое деревянное полотно, мы обнаружили спрятавшуюся речку. Ее берегов из-за осоки вообще не видно. Я повисаю на перилах и пытаюсь высмотреть какую-нибудь живность в маленькой реке. Вода бежит тихо, незаметно, крадучись между листьев кувшинок. В открытых окнах воды вдруг вижу суетящихся мальков. Плавают рыбы неглубоко, видны плавники, чешуя, хвост.

Затаившаяся глубь воды скрывала остальную живность. Впереди в осоке просматривалась дощатая, ручной работы, небольшая плотина. Скорее всего, между досками кто-то из деревенских рыбаков ставил вершу. Воскресшее детское воображение живо рисовало мне картину далекой рыбалки. На зарастающих небольших речках мы также ставили верши. В них по течению заплывала рыба. Попадись под руку удочка, и мы бы уселись сейчас на мостике и занялись привычным ужением.

Белов встал рядом со мной и тоже оперся руками о перила.

Игривое солнце подсинило речную даль, подбросило желтизны в луга.

– На этой реке шесть-семь плотин было, – прищурив глаза, он посмотрел в сторону, где заканчивалась река. – Стояли перед домами. Река в тех местах была широкой. Теперь по весне она заилеет. Видел я и ветряные мельницы здесь. А по ту сторону деревни, где моя баня, мы купали в реке коней. Как сейчас все помню… Кони любили купаться. Далеко забирались в воду, только головы не мочили. Все было, как на картине Петрова-Водкина «Красный конь». На солнышке мой конь становился огненным.

Белов ушел в глубокие раздумья. Игра солнца в воде навеяла ему хорошие картинки детства. Такая быстрая штука жизнь. Всё происходит на глазах человека… То было время купания коней, строительства плотин. То настало время, когда река заросла осокой, а на конюшне мужики давно стащили шифер, она рухнула, и в ее руинах живут теперь одни мыши да воробьи.

Купание коней… Разве можно придумать что-то более поэтичное в жизни деревенских мальчуганов?! Какому столичному критику захочется поставить под сомнение романтичность этого действа?! Тому, кто не знает деревни, кто сам ни разу не влетал на коне в речные омута. Стоит ли обращать внимания на их пустую критику и выпады в сторону тех русских писателей, для которых купание коней было и осталось поэтическим занятием.

Неожиданно мне в голову пришло стихотворение Николая Рубцова. Оно называлось «Добрый Филя». И я ни с того ни сего начал громко, строчку за строчкой, его вспоминать. К моему удивлению, строчки не забывались, наоборот, легко, как бисер, нанизывались одна на другую.

Я запомнил, как диво,

Тот лесной хуторок,

Задремавший счастливо

Меж звериных дорог…

Там в избе деревянной,

Без претензий и льгот,

Так, без газа, без ванной,

Добрый Филя живет.

Филю любит скотину,

Ест любую еду,

Филя ходит в долину,

Филя дует в дуду!

Мир такой справедливый,

Даже нечего крыть…

– Филя! Что молчаливый?

– А о чем говорить?

Белов ожил, заулыбался. Мне давно известно, как он дорожил дружбой с Рубцовым. Его поэзию он называл великой. Однажды я спросил Василия Ивановича, не собирается ли он написать книгу о поэте. Он тогда взялся сотворить книгу о композиторе Гаврилине. «Да надо бы написать, – поворчал он. – Но нет ни сил, ни времени!».

– Рубцов любил эти места, – откликнулся Белов. – А как там твой друг поэт Хомутов поживает?

– Пишет. Я же вам недавно книгу его стихов высылал.

– Да, хороший поэт.

– Сейчас готовим вашу книгу статей к изданию. Через месяц Хомутов вышлет гранки. Вычитайте их внимательно.

– Книгу можно отложить. Скажи лучше, как там его журнал действует?

– Вы про «Русь»? Умер журнал. Раз в год выходит. Губернатор загубил его, денег не дает.

– Если один раз выходит, значит, не загублен. Корни остались. Значит, выживет. Как дерево растет? Корни у него есть, и оно живет. Отруби макушку, спили ветки, все равно оживет, вырастет. Хомутов возродит журнал. У нас в городе тоже один раз в год выходит альманах «Литературная Вологда».

За мостом поднимался к небу роскошный желтый луг. Выцветшая от обильного солнца трава давно здесь пожухла и не росла так густо и высоко, как в речной излучине. В разных местах луговины белели крупные головы камней. Они лежали в земле сотни лет, мешали наверняка косцам и проезжающим косилкам. Почему крестьяне их не собрали, не приспособили в строительстве? Видимо, тяжеловаты были, неподъемны.

Второй раз мы пытаемся подняться вверх по лугу, заглянуть в соседнюю деревню, где проживает атомщик, и второй раз ноги уносят нас обратно. Заколдованный мост. Душа просится в дорогу, в глубь луговины, дальше от моста, а ноги не несут.

– Я учу наизусть еще одно стихотворение Рубцова, – признаюсь я. – Но еще полностью не выучил…

Ветер под окошками, тихий, как мечтание,

А за огородами в сумерках полей

Крики перепелок, ранних звезд мерцание,

Ржание стреноженных молодых коней.

Мы разворачиваемся от моста к Тимонихе. Идем проторенной тропинкой. К брюкам снова цепляются семена череды и лопухов. Мне хочется прочесть стихотворение Рубцова «Видение на холме». Но я боюсь ошибиться. Помнятся хорошо лишь первые строки, которые я мысленно и вторю каждому своему шагу: «Взбегу на холм и упаду в траву. И древностью повеет вдруг из дола!».

Каким же великим и гениальным был этот вологодский поэт! Как чувствовал он природу, любил родину!

Хорошо бы наставить по всей деревне и округе памятных знаков, дощечек с надписями: «Здесь великий русский поэт Николай Рубцов написал поэму…», «В этом лесу собирал грибы… Николай Рубцов», «Холм, на котором открылись… Николаю Рубцову тайны России».

Все дни в Тимонихе я думал о нём. И сейчас, в доме Белова, в котором мы расселились по лавкам и диванам после похода к реке, он снова у меня на устах.

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,

Неведомый сын удивительных вольных племен!

Как прежде скакали на голос удачи капризной,

Я буду скакать по следам миновавших времен…

Белов не откликается на мое чтение. Он или не догадался, что я вызываю его на разговор о Рубцове, или устал, и решил отдохнуть. Комната незаметно наполнилась шелестом книжных страниц. Рыбников листал фотоальбом Заболоцкого, постоянно сопровождал интересные снимки своим комментарием. Его радовало, что он узнавал то певицу Татьяну Петрову, то памятник скульптора Клыкова, то знаменитого протоиерея Иоанна Кронштадтского. Листал старую книгу и Белов. Отвлекаясь на ремарки Рыбникова, дополнял его неполный комментарий своими рассказами.

– Толя Заболоцкий – выдумщик такой! Это, действительно, Иоанн Кронштадтский! А тексты Толя сам сочиняет. Молодец! Да, это памятник Славы Клыкова преподобному Сергию Радонежскому. Мы когда ехали устанавливать его, за нами, помнится, всю дорогу следили. Ты не представляешь. Облаву устроили. На каждом углу стояла машина с кэгэбэшниками. Следили от Москвы до Радонежа. Мы с Толей Заболоцким ехали. Нас засекли. Передавали по цепочке, по рации, какой участок дороги мы проехали. Убеждали нас, чтобы мы ехали обратно, не ставили памятник.

– Зачем чекистам следить? – удивляюсь я. – Сергий Радонежский – гордость России.

– Поверь мне, – отрезал Белов.

– Верю.

– Это сейчас кэгэбисты в церковь стали ходить. Модно. А тогда они не признавали ни церковь, ни Радонежского.

– Грустно, – подытоживаю разговор я. И вновь пытаюсь перевести его на поэзию. На ум приходят строки лермонтовского стихотворения:

И грустно, и скучно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят, – все лучшие годы!

Белову вспомнились строки другого стихотворения:

Любить?!Но кого?!..

На время?! Не стоит труда!

А вечно любить невозможно.

Он поворачивается ко мне, кладет книгу на стол. В глазах писателя я вижу вспыхнувшую искорку озорства. Но вдруг мой интерес вызвало название книги «Перепись населения России…». Год издания – дореволюционный. Тема задела меня, потому что Россия в эти дни как раз вступила в полосу подсчета своих граждан.

– А среди нас есть человек, участвующий в нынешней переписи, – обрадовано произнес я. – Это Нина Рыбникова.

– Даже так, – покачал головой Белов. – Книга ценная. Не зря я её подобрал. После разгрома библиотеки она на улице лежала. Нина, я дарю тебе эту книгу. Пожалуйста, увезите её с собой. Диссертацию научную можно написать.

– Спасибо, – отозвалась Нина, получив еще один подарок от хозяина дома.

– Нынче такую книгу не издадут, – погоревал я. – Испугаются. В год народу по одной губернии вымирает. Признаваться в таких реформах – себе дороже!

– Если не больше. А сколько не родилось?!..

Женщины начинают шумно листать и читать некоторые фрагменты и цифры из книги. Мы молча наблюдаем за ними.

– А ты молодец, что помнишь стихи наизусть, – хвалит меня Василий Иванович, и начинает разговор о поэзии.

– Да память уже не та. Учу стихи с трудом.

– Всё равно ты молодец! Стихи человек редко помнит. Коля Рубцов все стихи свои помнил наизусть.

– Это редкость.

– Такой человек. Все наизусть помнил.

– Вы в Тотьме у него были?

– Да, и в Тотьме был, и в Николе был. Тотьма – та же деревня, даже меньше… От Тотьмы до Николы километров двадцать. Там река Сухона. Пароход ходит. Молокозавод еще остался. Оттуда Рубцов слал мне письма.

– А у вас сколь часто он гостил?

– Много раз. Книжку даже оставил… Любил здесь не только отдыхать, но и работать. Написал короткую поэму, два стихотворения. Мама кормила и поила его. Он стеснялся, побаивался ее. Хотел выглядеть хорошо. Потому пил вино втихаря. А пил он только красное вино, десертное. Водку не пил. Он вообще следил за собой. Помнится, как я случайно обнаружил тайник его пустых бутылок. Он же при маме не пил. А как выпьет бутылку, так кидает ее в крапиву. Приехал я из города, смотрю, а у него ни одной бутылки нет. Ну, думаю, хорошо, не пил, работал. Он уехал. А я иду потом около огорода и смотрю – в крапиве бутылки пустые лежат. Догадался. Коля стеснялся мамы, думал, она не видит… А она видела, чувствовала. Очень любил Коля поговорить с моей мамой. Это было ощущение родства… Святое общение. Как сейчас помню, сидят они за самоваром, пьют чай и так заразительно смеются. Громко, громко. Мама рассказывает что-то, а он хохочет вместе с ней. Добрый, отзывчивый человек. Я однажды поглядел в его сберкнижку. А на ней, как помню, значатся три рублей пятьдесят копеек. Жалкие деньги.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?