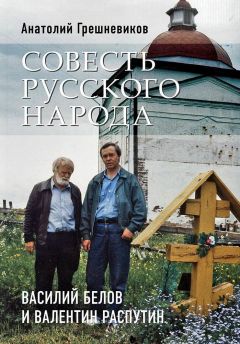

Читать книгу "Совесть русского народа. Василий Белов и Валентин Распутин"

Автор книги: Анатолий Грешневиков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Интересно будет с ними поговорить, – признался Белов.

Мышкин встретил нас реликтовыми соснами и роскошными бревенчатыми избами. И те, и другие были посыпаны снегом. Справа от нас открылась широкая благословенная река Волга. В звонкой зимней прозрачности едва проглядывал ее дальний берег, слитый с белыми сугробами. Белов заметил, что в этом месте Волга выглядит живописнее, чем на суровом угличском участке. Там взгляд поражало ощущение глубинной мощи водоема. Здесь река брала в плен красотой. Особенно вызывали чувство восторга места с берегами, где зеленой стеной стояли раскидистые сосны.

Машина обогнула музей деревянного зодчества, раскинувшегося на четырех гектарах земли под открытым небом, и остановилась у стенда с гербом города и указателем «Музей».

В самом верху герба – медведь, как символ Ярославской губернии, а внизу под медвежьей опекой бегает по полю белый мышонок. По легенде именно этот невзрачный зверек заслужил уважение горожан тем, что спас князя Мстиславского от укуса ядовитой змеи. Спал князь на природе крепким сном и ничего не чуял. Но тут по лицу защитника русских земель пробежала мышка… Разбудила она его и тем самым спасла, избавив чудесным образом от повторения легенды, той, что гласит о смерти вещего Олега… На том спасительном месте велел князь срубить часовню и сторожку. А уж потом здесь вырос город.

– Вот мы и в Мышкине! – важно и степенно произнес я.

Город смотрел на нас, мы – на город.

Купола большой церкви проглядывали из-за крыш домов. Длинные дощатые скамейки пустовали рядом со стройной разлапистой елкой. Улицы отдыхали от людей. И если бы не дневное время, то можно было подумать, что город спит. Тишина обволакивала каждый дом, торговые ларьки, заборы, тропинки. Запах сухих березовых дров приятно щекотал ноздри.

Кроме солнца, никто не выказывал радости по поводу нашего приезда. Белов щурился на ярком свету, и не спеша осмотрел площадь.

Как ни стремилось время подновить и осовременить бревенчатые избы, в их облике все равно оставалось то, что грело душу старожилам. Оставалась поэзия дерева, таинственный дух былинных мастеров.

За музейной оградой Белов заметил деревянное крыльцо купеческого особняка с высокими окнами в резных наличниках.

– Дома тут завидные, – раздалось его первое восхищение городом.

– Задерживаться не будем, сразу идем в музей, – поторопил я гостей.

Пройдя несколько метров по музейной территории, Василий Иванович увлекся старым трактором. Подобную технику можно было увидеть в годы начала коллективизации, или, как сказал Рыбников, в фильме «Поднятая целина». Армейским рядком вытянулись и другие музейные раритеты – послевоенный «ЗИС-5», полуторка 1938 года выпуска, «Победа», «ГАЗ-21» выпуска 1958 года, потрепанные «Волги» и многие другие редкие «автоагрегаты». Около одной экстравагантной машины Белов задержался дольше обычного, так как не мог распознать ни её марки, ни производителя.

– Какой-то лимузин-иностранец, – показал он тростью в сторону машины.

– Совершенно верно, – согласился я. – Это ветеран Второй мировой войны, американский «Виллис». Недавно ребята проводили в городе автопробег… Так этот «Виллис» наряду с полуторкой шел безо всяких накладок.

– Кто же их тут ремонтирует?

– Сам исполнительный директор народного музея – Николай Лушин. Мастер на все руки. Он музейщикам обеспечивает экспедиции, путешествия, быструю езду.

В отдельном ряду кучковались, сохраняя былое величие, поржавевший волжский катер, допотопный крошечный паровоз. Каким образом эта чудо-машина сохранилась до наших времен не знал, наверное, и сам Гречухин. Догадаться можно было только об одном: чаще всего ее использовали на вывозке древесины из здешних помещичьих лесов.

Осмотр техники закончился сразу, как только в поле зрения Белова попала невысокая ладная мельница. Он аж вздрогнул при виде её. То ли от неожиданности, то ли от удивления. Нехотя хмыкнул и побрел к ней по тропинке, бросая взгляды на домик бакенщика и фрагмент старой часовенки. Мельница заняла все его внимание. Время пощадило ее крышу, лопасти, угрюмые бока, и совсем не потушило в ней энергии. Белов сравнил живучесть ветряного чуда с гипнотическим действом… И в его сравнении чувствовалась некая правда, позволяющая предположить, что стоит в один миг ожить энергии, вспыхнуть действию, и мельница зашевелит лопастями, заработает. Ощущение остановившейся на время ветряной машины пришло и к Рыбникову. Первым делом он признал ее хорошую сохранность, затем похвалил бережливость, с которой она была перевезена и восстановлена на новом месте.

Душевную слабость Белова к мельницам я почувствовал еще в Тимонихе, когда в кабинете писателя увидел чертежи и детали старой мельницы. Тогда он поведал мне о своей потаенной мысли построить мельницу. И вот эта слабость вновь дала о себе знать в Мышкине. Вместе с Рыбниковым он стал рассуждать о возможностях отработавшего своё ветряного агрегата. Морщился, когда Рыбников говорил о просчетах старых мастеров, улыбался, когда тот хвалил находки и индивидуальность автора.

– Многоярусные пояски вдоль боковин у нас не делали, – важно и со знанием дела говорил Белов.

– Нижний пояс и ни к чему, – вежливо отзывался реставратор.

Красота устремленной в небо мельницы не отпускала восхищенного созерцателя. Тот ходил вокруг нее и сыпал вопросами: зачем так высоко выстроена хозяйственная часть объекта, почему лопасти не столь длинны, сколько муки намалывал мельник и когда последний раз колхозы пользовались ею? Какие ответы дал Рыбников, я не узнал, так как решил сфотографировать воздыхателей старины у любопытного музейного экспоната. Затем издалека с замиранием сердца следил, как Белов, задирая высоко голову, ждал, шевельнутся лопасти или нет. Однако ветерок так слабовато дышал, а сами лопасти так накрепко сцепились с верхней избушкой, что ожидания были напрасны.

Любопытство Василия Ивановича в который раз поразило меня. В нем быстро просыпалось мальчишеское естество, небольшие пытливые глаза загорались искренностью, и в эти минуты он походил на деревенского умельца-рационализатора. Он то безудержно говорил, а то становился глухим, молчал, уходя в размышления с самим собой.

Отдаляясь от мельницы, он вновь и вновь поворачивал голову и бросал в ее сторону неравнодушный взгляд.

Мы зашли под крышу большого колодца и тотчас ощутили, как над головой зашевелились пронзительные струйки сквозняков. Тяжелое колесо едва не задевало края крыши. Снег у сруба был примят. Выходит, до нас кто-то здесь потоптался, испробовал ход колеса. Потрогал ручки колеса и Василий Иванович. Они легко поддались, но ход оказался пустым, легким, ибо ни цепи, ни ведра на колодце не было. Театральность ему не понравилась.

Зато порадовал неприступный, как крепость, столетний раскольничий амбар. Таких амбаров он много повидал. Веяло от них чем-то родным и знакомым. А когда я сказал, что Гречухин со своей дружной командой тридцать лет собирал крестьянские постройки, заезжал иногда и в вологодские края, и в архангельские, Василий Иванович еще больше повеселел. Он заявил, что этот амбар не ярославского, а северного, вологодского, происхождения. Я спорить не стал.

– Наши дома кроют именно так – двойной крышей, гонтом и тесом, – объяснил он мне. – Здесь хранилось основное богатство крестьянина – хлеб, зерно. Мне приходилось нагребать в ладонь зерно по сусекам колхозного амбара. Был такой в деревне амбар, общественный. Его создали еще до колхозов, и принадлежал он всем, но в то же время, зерно давали только пострадавшим. Я об этом писал в «Ладе».

По ходу рассказа мне хотелось по старой привычке записать мысль о двойной крыше в записную тетрадку, которую я всегда держал во внутреннем кармане пиджака, но при упоминании чудесной книги «Лад», мне расхотелось что-либо записывать. Раз писатель упомянул детали мастерства плотников, то и секрета в них уже нет.

С неутоленным любопытством похлопал Белов по двери с железным, кованым замком и пошел знакомиться дальше с музеем старинной деревянной архитектуры. Узнал издалека и баньку, и сторожку, и водяные мельничные жернова, и гумно, и колхозные овины. Серебристо-зимний день придавал их затертому, потрепанному непогодой виду особую привлекательность, позволял видеть их под открытым небом в полный рост.

Они не покорились уродливо развивающейся цивилизации. Сохранили свой неповторимый облик. Стояли угрюмо, раздвигая сугробы снега, борясь каждый год с суровой погодой, и моля ее удлинить жизнь. Гречухину удалось разместить все памятники деревянного зодчества на таком месте, которое с одной стороны подчеркивало их красоту и величие, а с другой стороны давало им возможность жить самостоятельно, не затмевая друг друга.

Мы оставляли объекты давней крестьянской жизни, преодолевая терпкую горечь от сознания утраты их существования. Каждому времени, видимо, свои постройки, дома, бани, колодцы.

Нас ждал музей Мыши.

В этом обширном доме, вместившем два музея, – музей Мыши и музей, посвященный уроженцу мышкинских окрестностей Петру Смирнову, чья фамилия красуется по сей день на водочных бутылках, мы должны были увидеть Владимира Гречухина. Там располагался и его кабинет.

Поднявшись по скрипучей лестнице наверх, мы обнаружили дверь на замке. Тут же сзади нас послышался голос сторожа.

– Гречухин в библиотеку ушел. Он вас, наверное, ждал, и не дождался.

Понятное дело, гуляние по Волге и посещение угличских храмов сбили намеченный график. Нужно было торопиться и с экскурсией по музеям Гречухина, чтобы не опоздать на встречу с читателями.

Конечно, в душе все мы испытали в эти минуты небольшое разочарование. Главный музей города оказался недоступным, вне нашего внимания и наблюдения. В нем скрывалась тайна названия города. Тайна о том, как мышонок украсил единственный в мире герб, с чего начиналось зарождение музея, кто был первым дарителем. От постороннего взгляда скрыт период восстановления и приспособления под музей этого старинного здания, принадлежащего до революции купцам Литвиновым. Между тем, перекрывали крышу, укрепляли фундаменты и пристраивали крыльцо сами устроители музея. Фельдъегерь Николай Грачев внес свой вклад, он собрал из красного кирпича удивительно красивый и теплый камин. Изготовление витрин – дело рук другого мышкинца – Сергея Овсянникова. Ну, а первые экспонаты поступили сюда из далекой Германии. Доставил их из командировки столичный журналист Илья Медовой. Он давно не равнодушен к приволжскому городу. Хороший подарок сделал и Булат Окуджава, приславший почтой целую коллекцию забавных зверюшек. После создания Гречухиным мышиной почты, на музей обрушилась лавина писем. Подобная почта существует в Великом Устюге. Там письма пишет и получает Дед Мороз, а тут – главная мышь города. Со всех уголков России пошли посылки с игрушками. Одних только писем детвора прислала более пятидесяти тысяч. Поучаствовали в составлении своеобразной мышиной коллекции и зарубежные дарители. Игрушки прибыли из Японии, Кореи, Америки, Чехии, Литвы. Одна игрушка особо дорога музейным работникам, ибо ее прислали сербы из охваченной войной Югославии.

В настоящее время музей Мыши со своими легендами, бесчисленными сувенирами, мышами-свистульками, мышиными чайными сервизами и мышами-заколками развился настолько широко, что стал проводить международные фестивали.

– Приезжайте еще раз, Василий Иванович, в Мышкин, – пригласил я писателя. – За один день все равно ничего по-настоящему не изучим. А так у вас будет причина заглянуть сюда. Готовьте подарок. Можете даже живых мышей из Тимонихи привезти. Будет забавно – экспонат из знаменитой деревни, хвостатая царица Тимонихи!

– Зря смеешься, – не удержался от улыбки и Белов. – У меня с собой уже подарок – книга про домашних животных. В ней есть рассказ – «Кот Рыжко». Он будет интересен здешним мышковедам, так как этот кот Рыжко вместо того, чтобы ловить мышей, ловил цыплят. Там напечатан и рассказ про кота Заплаткина… Подойдет такой подарок?!

– Сгодится. Будет что оставить на память. Но приехать еще раз все равно придется. Мы не доехали до села Мартынова, где музей сицкарей, талантливейших плотников. Не побывали в Учме у лесника и краеведа Василия Гурьевича Смирнова с его конем Буяном. Там, на берегу Волги, был монастырь святого Кассиана Грека. Его разрушили не так уж и давно. Смирнов на том памятном месте срубил часовню, рядом открыл музей истории Учмы. Туда съезжаются со всей области краеведы на Касьяновские чтения.

Поворачивая назад от закрытого музея Мыши, мы заглянули в музей крестьянского быта. На наше счастье он работал. И его экспонаты сразу открылись нам во всем своем удивительном разнообразии. У Белова глаза засверкали, будто у кота Рыжко в ночи. Не успел он отойти от восторженного пребывания в музее деревянного зодчества, как снова окунулся в атмосферу знакомой крестьянской жизни, в идиллические картинки из книги «Лад». За свою долгую жизнь он впервые видел подобный музей. Подумаешь, рядами стоят полуторки, паровоз, американский «Виллис», зенитная пушка, локомобиль… Эти железные экспонаты посмотрел раз – и забыл. А вот вырубленные и выструганные из дерева прялки, коромысла, сани… Эти поделки долго греют душу.

Чем дольше всматривался Белов в разнообразные коллекции крестьянской утвари, тем больше разгорался интерес к ним. Гречухину удалось в одном месте, под одной широкой крышей собрать не по одному-два или три экспоната, а по несколько десятков… И если на стене висят прялки, то их три тысячи штук, самых диковинных, самых разноцветных, собранных от Новгорода до Сибири, от Архангельска до Костромы и Владимира. Таким богатством и размерами могут похвастать только два музея – в городе Сергиев Посад и Исторический в Москве. Кроме прялок, здесь открыты для обозрения сотни амбарных ключей, сотни утюгов, сотни самоваров и чайников… А еще чугуны, патефоны, книги, мебель, зеркала, упряжь, корзинки, гончарная посуда. Всех экспонатов и не перечислишь. Глаза разбегаются от изобилия и роскоши.

Снова пришлось пожалеть, что рядом не оказалось увлеченного экскурсовода Владимира Гречухина. Он поведал бы много интересного и забавного из жизни старых крестьянских вещей. Не ушел бы от любопытства писателя, от его вопросов и пожеланий. Может быть, единственное, что не спросил бы он, так это то, каким образом ему удается затащить избалованного комфортом туриста в провинциальную глушь. Белов догадался, Гречухин – харизматическая для Мышкина личность, и его команде, создавшей культурную столицу российской глубинки, теперь не составляет труда завлечь туриста. Оригинальные туристические проекты рождаются здесь, как из рога изобилия. Кроме музейных комплексов появляются фестивали, колоритные местные праздники. Даже юмористы из телевизионной передачи «Аншлаг» добрались сюда на теплоходе. Правда, по откровенному признанию сторожа, «деревяшки» в музеях они проигнорировали, главным делом для них стало не изучение исторических, этнографических и фольклорных традиций района, а зарабатывание денег.

В дверях громко зашаркал ногами сторож, давая всем своим суетливым видом понять, что нас ждут в библиотеке.

Мы выбрались на улицу, делясь друг с другом впечатлениями от понравившихся прялок и самоваров.

Солнце продолжало лить серебристый свет на низкие крыши домов и амбаров, в окна пустых темных горниц. Безголосая мельница тянулась к небу. Легкий запах берез и елей растворялся в зимней свежести. Осевший снежок под деревьями прятал коричневую листву и следы-стежки юрких мышей.

Надышавшись сухого запаха бревенчатых срубов, свежести берез, колкого морозного ветерка, мы осторожно подошли к машине, стоящей на пригорке, возле хлипкого ларька.

– У мышкинцев и впрямь особый характер, – перебил спокойных ход моих мыслей Василий Иванович, спрятав голову за поднятым воротником. – Чудаковатый, шукшинский.

– Отчего бы и не шукшинский?! – вздохнул я. – Это даже хорошо, что шукшинский. А то не дай Бог привяжется к горожанам иное прозвище, аншлаговцами выдуманное.

– Толя, разве ты не видишь, этого они не допустят.

Я согласился с возражением Белова. Мне оно показалось правильным, достойным краеведов, движимых любовью к Мышкину. Это даже замечательно, что мышкинцы видятся Белову поэтичными, полными высокой нравственной чистоты шукшинскими героями, умевшими выдержать любые испытания во имя идеи любви к малой родине. Я видел, как с писателем соглашались и молчаливые глаза реставратора Рыбникова, и улыбка на большом круглом, обожженном морозами, лице сторожа.

Рядом с нами выражал свое согласие и крепкий верховой январский шум в проводах.

– Такие вот они, мышкинцы, Василий Иванович, – помолчав, добавил я. – Понять их трудно. Они семьдесят лет боролись за то, чтобы у названия города одну букву отняли. И добились – пресловутая буква «о» исчезла.

Пока ехали в машине, я привел и другие примеры. Белов согласился, что именно такой деятельный, созидательный патриотизм сегодня нужен России, он поможет ей возродиться, а не красноречивый и поучающий. Слишком много развелось ретивых знатоков спасения Отечества, и слишком мало из них готовы на жертвенность и конкретные дела.

Во времена существования поселка Мышкино чиновники решили, что только городу положено иметь картинную галерею, и закрыли здесь это учреждение. Интеллигенция опять же вступила в продолжительную борьбу… Картинная галерея снова открылась. Двести шестьдесят живописных картин подарил городу земляк, художник-академик из Питера Герман Татаринов. Из здешней знаменитой Опочининской библиотеки увезли на грузовиках в неизвестном направлении богатейшую коллекцию книг героя Отечественной войны полководца Михаила Кутузова. Она, конечно, затерялась на необъятных просторах страны. И мышкинцы начали заново упорно собирать книги… Сформировали достаточный фонд, и библиотека вновь заработала, да с таким энтузиазмом и находчивостью, что слава о ней тут же прокатилась по всей области.

Если не считать сторожа, то первым жителем города, который заметил наше прибытие и радостно вышел нас поприветствовать, оказалась директор этой замечательной библиотеки Галина Алексеевна Лебедева. Ее взволнованный вид, беспокойно суетящиеся глаза выдавали в ней хозяйку. А доброжелательная манера общения, плавная речь располагали к доверию. Чувствовалось, что эта хрупкая, миловидная женщина всю жизнь проработала в библиотеке.

Она готовилась к встрече с признанным, маститым писателем самым серьезным образом. В руках все время топорщились белые листы бумаги. И хотя она в них не заглядывала, да и некогда было теперь их читать, я понял: экспромта не будет, сценарий продуман, вступительная речь подготовлена.

Директор радушно завела нас в кабинет, указала на шкаф с одеждой, и предложила выпить с дороги чайку. От самовара, стоящего на низком журнальном столике, мы не отказались. Он, включенный в розетку, тут же загудел. А я помог Василию Ивановичу скинуть дубленку, и он устало присел на мягкий стул.

Мое знакомство с Галиной Алексеевной состоялось давно. Потому и гостеприимство её, и легкая взволнованность мне были хорошо известны.

Просторный кабинет директора подчеркивал уважительное отношение хозяйки к уюту. Значительную его часть занимала простая, но удобная мебель, и большие стеллажи вдоль стен для книг и посуды. На полках красовались сувениры, мягкие игрушки, часы, поделки из глины и дерева. Около портрета академика Дмитрия Лихачева писатель задержал взгляд… Галина Алексеевна пояснила, что он здесь не случаен, с академиком библиотека долгие годы состояла в дружеской переписке. Ученый из Санкт-Петербурга с интересом следил за краеведческими и музейными делами Мышкина, первым выделил, будучи председателем Российского фонда культуры, денежный взнос на реконструкцию книгохранилища.

– Может, кто-то хочет кофе?! – предложила директор.

Все гости почему-то тут же отказались от чая.

Пока Галина Алексеевна разливала кипяток по чашкам, рассказывала о жизни библиотеки, я пошел в зал искать Гречухина.

Вернулись мы вместе. Директор с некоторым волнением вспоминала исторические детали, связанные с ее книжным дворцом. Название Опочининской библиотека получила от имени правнука Кутузова – Федора Опочинина. Я не успел предупредить Галину Алексеевну о том, что многие факты уже рассказаны мною гостю. Впрочем, из уст директора они звучали весомее и интереснее. К началу века в библиотеке было 12 тысяч книг, многие – из собрания самого фельдмаршала.

Я представил Гречухина уставшему и в то же время внимательному, отдыхающему в кресле с чашкой кофе, Василию Ивановичу. Произнесенная фамилия, звучащая весь день, подняла писателя на ноги. Он широко улыбнулся и подал главному краеведу города теплую крупную руку.

– Рады видеть Вас, дорогой Василий Иванович, на нашей мышкинской земле, – торжественно, растягивая каждое слово, сказал Гречухин.

Сказал почти те же слова, которые были произнесены Галиной Алексеевной при встрече в распахнутых настежь дверях.

– Зал полнехонек народу, – добавил Гречухин. – Всю неделю ждали Вас. Как узнали о Вашем приезде, так с первого дня читатели стали звонить и к нам в музей, и в библиотеку, все справлялись, когда состоится встреча. Будто дата не называлась.

– Спасибо, – произнес Белов.

– Да это Вам спасибо, – сказал Гречухин, полагая, что писатель поблагодарил его за организацию встречи.

– Да ты меня не понял. За музей Вам спасибо!

– Вы успели к нам заехать?

– Попробуй с Грешневиковым не заехать. Музей Ваш понравился мне. Очень. И мельница, и амбары… А прялок-то где столько насобирали?!

– По всей стране ездили.

– Гляжу я на ваши расписные прялки, на наличники – это же остатки настоящего искусства. Это искусство является свидетельством наступающего краха культуры. Недавно я выпустил небольшую книжицу «Догорающий Феникс» – размышления о русской крестьянской культуре. Меня давно интересовала мистическая взаимосвязь человека с природной средой. Чем больше человек стремится к интенсификации, тем быстрее эта взаимосвязь исчезает. Раньше искусство было народным… И народ его понимал, ценил. Не со сцены, как потребитель, ценил, а как творец и участник. Ведь в праздниках, посиделках участвовали все. И еще, о народности следует судить по гармоничному сплаву крестьянской эстетики, крестьянского труда и крестьянского быта.

– Книга «Лад» – тому подтверждение…

Дверь кабинета широко распахнулась, и в проеме возник запыхавшийся бородатый человек. В руках он держал потрепанную книгу. Острые глаза быстро обследовали обстановку, людей и остановились на сидящем писателе. В неожиданном госте я узнал местного кузнеца Николая Кирюшина, большого знатока крестьянских ремесел. Вместе с ним была его лопоухая собака, спаниель по кличке Янка. Стоило кузнецу задержаться в дверях, как она стрелой вбежала в помещение, пропахшее кофе, и ее хвост заработал пропеллером.

– Приехал Василий Иванович?! – раздался раскатистый громкий голос кузнеца, то ли спрашивающий нас, то ли подтверждающий приезд писателя. – А мне бы книгу подписать…

– Потом, потом, – скороговоркой выпалила Галина Алексеевна и выпроводила его напористо, но вежливо за дверь.

Желание кузнеца легко можно было понять: он нашел дома книгу Белова и решил подписать ее, воспользовавшись неожиданной встречей.

Снующая по кабинету собака пыталась обратить на себя внимание, потому подбегала ко всем, ластилась, совала нос в колени, пока Гречухин не почесал ей затылок и не уложил ее возле своих ног на пол.

Во время беседы Белова и Гречухина я нашел в книге Белова упомянутую статью. По старой привычке, которой трудно было в эти минуты изменить, я решил зачитать первые же понравившиеся мне строки, поддерживающие тему беседы. Поразительно, как хорошо помнил их писатель, как прочувствованы им эти глубинные мысли, подкреплены жизненными наблюдениями.

Голос у меня озяб, но после чашки кофе немного оттаял, ожил и набирал силу. Белов писал: «Особенно значительными оказались потери крестьянской культуры в музыкальной сфере и в сфере художественных промыслов. За короткий срок почти совсем исчезла великая стихия русского мелоса (мелос – в Древней Греции напев, мелодия). Через кино, радио и телевидение была навязана иная музыкальная стихия, чуждая не только крестьянскому, но и всему народному духу (его менталитету, как принято сейчас говорить). Традиция русской крестьянской общины совмещала (и очень прочно) бытовые, трудовые, религиозные, фольклорные особенности крестьянской жизни. Взаимосвязь, тесное и причудливое переплетение одного с другим, невозможность существования одного без другого – характерная черта всей крестьянской культуры. Труд не выделялся из быта в нечто самостоятельное. Все бесчисленные бытовые формы и проявления можно смело назвать трудом, и наоборот, большинство трудовых процессов на гумне, в поле, в доме имели фольклорно-бытовые и потому неназойливые черты, благодаря чему даже тяжелый мускульный труд приобретал свойство не суровой обязанности, а лишь повседневной привычки. И все это сопровождалось словесным и музыкальным, изобразительным и прочим творчеством, все дополняло и усиливало друг друга, образуя прочнейший монолит народной культуры».

– Анатолий Николаевич, перестань читать, – строго попросил меня Белов. – Мы о народном искусстве сами поговорим… Наверное, пора и в зал идти?

– Пейте, пейте кофе, – забеспокоилась Галина Алексеевна. – До встречи еще семнадцать минут.

– Эту статью я писал в то время, когда обсуждался вопрос о репрессированных народах. День и ночь политики талдычили о разных репрессированных, но только не о русских. Только не о реабилитации русского крестьянства. Мне было понятно, почему это происходит, потому и написал статью. Ведь если честно говорить о реабилитации крестьянства, то надо говорить о реабилитации всего русского народа.

Белов замолчал на минуту, грустно опустил голову, достал носовой платок… Видимо, гуляние по Волге на морозном ветру оживило старую простуду.

– А тяжело ли, Владимир Александрович, церковь в городе восстанавливать? – задал неожиданный вопрос, меняя тему разговора, раскашлявшийся Белов. – Мне сказали, вы участвуете в этом деле.

– Трудно, но мы не жалуемся, не ропщем, – отчеканил Гречухин. – Надеяться на других не приходится. Будешь ждать помощи, средств, так ничего и не сделаешь…

– Правильно, – поддержал Белов.

– Своими силами стараемся обойтись. Батюшка тоже помощников находит. Сам. Мы пособляем немного. Недавно в селе Большое Богородское восстанавливали храм Святого Духа на кладбище. Начали еще прошлым летом, а нынче продолжили. Колхоз дал технику. Мы обработали лес на пилораме, подвезли песок, цемент, кирпич.

– Гречухин был там каменщиком, – похвалила краеведа директор библиотеки.

– Приходилось работать. А как же?! Там и сельские плотники трудились, и сотрудники нашего музея – кузнец Николай Кирюшин, он только что заглядывал, и лесник Василий Смирнов, он выстроил у себя на родине в Учме и часовню, и музей.

– Значит, можно восстанавливать храмы?!.. Самостоятельно. Без государства можно обойтись?!

– Василий Гурьевич срубил часовню в одиночку. На свои деньги. Вначале на месте монастырских развалин поставил шестиметровый сосновый крест. Затем послушал молебен священника, почитал литературу… и срубил часовню.

– Один человек, и так много может сделать. И один в поле воин. Да?! Молодцы вы. Молодцы.

– Не все сразу получается, Василий Иванович. Монастырь в селе Учма основан средневековым чудотворцем, преподобным Кассианом. В далеком прошлом он был византийским князем Константином. В Россию он приехал после падения Византии, в свите царевны Софьи Палеолог. Имя Кассиана он получил в Ферапонтовом монастыре, это у Вас, на Вологодчине, когда принимал постриг в монахи. Сейчас мы начали в Учме проводить Кассиановские чтения.

Тут я не мог не перебить рассказ Владимира Гречухина. Уж больно беспроблемной выходила жизнь и деятельность местных подвижников. О грустных и тревожных деталях истории восстановления Василием Смирновым часовни и создания им музея никто не любил говорить. Замалчивал их и Гречухин.

– На Кассиановские чтения приезжают историки, краеведы, писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Кирова, Твери, Ярославля, Углича, Ростова, музея фресок Дионисия в Ферапонтове. Не приезжают лишь учителя из соседней школы. Их приглашают, а они, вот беда, считают, что в воспитании детей история малой родины не поможет им, не станет опорой в будущем. Разве это правильно?! Разве одними стараниями Смирновых и Гречухиных можно победить апологетов беспамятства, манкуртов, тех, для кого патриотизм – прибежище негодяев? Разве будет у нас воспитываться любовь к родине, если на государственном уровне нет понимания важности патриотического воспитания, нет ни одной программы? И вот результат. Одни стараются, открывают музеи, рубят часовни. А другие? Другие подожгли новый дом Василия Гурьевича. А пока он с родителями тушил его, третьи из отцовского дома украли икону.

– Духовной опорой все равно часовня станет, – тяжело вздохнул Белов. – Пусть не сразу, не для всех… Часовня поставлена не властью, не священниками, а народным волеизъявлением, значит, живо народное православие… В нем опора уже есть.

– Надо научиться различать ложную духовность, – сказал молчаливый Рыбников. – На нее опасно опираться.

– Нелегко сегодня искать опору для возрождения русской души, – у Гречухина слегка погрустнели глаза. – Соблазнов у русского человека много. Но нам помогает все же фактор любви к родному месту. Мы тридцать с лишним лет не имели никакой поддержки со стороны. И когда в наш музей пришли дети, причем трудные дети, мы вместе с ними, с этой армией обиженных на общество, начали работу… Нам мешали. А мы созидали. И добились успеха, поскольку опорой стала любовь к Мышкину.

– В Мышкине есть еще один удивительный подвижник, – решил я сменить тему разговора. – Василий Теркин. Директор дома ремесел. Я Вам, Василий Иванович, говорил о нем. Так вот этот человек недавно умудрился построить деревянную часовню… Как Вы думаете, где?! В самой Италии!

– В Италии?! – удивился Белов.

– В Италии, – важным голосом повторил я. – О нем по центральному телевидению показали фильм. Он так и назывался «Судьба Василия Теркина». Теперь ему отбоя нет от заказов. Собрался рубить деревянный храм в Брейтове. Это район по соседству. А вот заказ на проект деревянной часовни у родника поступил уже издалека, из Некрасовского района. У него еще есть увлечение – он собирает коллекцию кирпичей. Побывал в Питере, на берегу Финского залива, нашел там старинный кирпич с клеймом двуглавого орла, с него-то и началась коллекция…