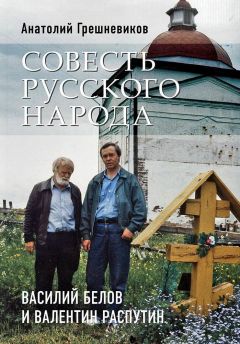

Читать книгу "Совесть русского народа. Василий Белов и Валентин Распутин"

Автор книги: Анатолий Грешневиков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Тираж – семьсот экземпляров. Небольшой. Подписчиков хватает, по всем деревням нашего стана расходится… А пишем о людях, об исторических событиях и обязательно про дела деревенские, где справляют свадьбу, у кого корова отелилась… Ведем отдельно фенологический календарь. Вся жизнь, традиции, песни, частушки – все ложится под перо, все находит отклик… Читают нас в Петербурге, Москве, Сергиевом Посаде, Ярославле. А самый далекий читатель живет на Кольском полуострове в городе Апатиты.

– Да-а, и впрямь какая-то автономия, отдельная республика. Расскажешь кому, не поверят. Скажут, неужели и впрямь такое бывает?

– Так у нас его, Темняткина, президентом и кличут, – сказал кузнец Кирюшин, вмешавшись в затянувшийся разговор.

Вспомнил Белов про то, как упорно бился на первом российском съезде депутатов за право выступить… Но Ельцин не давал ему слово, не пускал на трибуну. И тогда депутаты РСФСР, среди них был и депутат из поселка Борисоглебский, сделали соответствующий запрос, потребовали провести голосование. Белов получил слово… Говорил о многом. Больше всего – о тревожной судьбе крестьянства, а еще о спасении языка, национальных традиций. Но самое главное сказано было в заключение доклада – о том, что вы, мышкинцы, делаете сейчас, – о сохранении народной памяти, о сохранении старинных названий сел, деревень, школ, музеев, улиц.

Тут и я вспомнил то острое, пророческое выступление Белова. Его, не депутата российского парламента, оппонента власти, вдруг допустили до микрофона. И он, как ни один тогдашний писатель-трибун, заседавший в парламентах, заполонивший все телевизионные экраны, сказал смело, дерзко, прямо: «Тысячи улиц и площадей, поселков, городов, целых регионов по-прежнему носят имена палачей. У нас в городе что ни улица, то имени Менжинского, Кедрова, Урицкого, Клары Цеткин. Что сделал Менжинский для России, мы знаем. А что сделала для России Клара Цеткин? Я что-то не знаю. Я уверяю, что не будет от нас толку, пока мы увековечиваем собственных палачей. Не будет! Пора нам, всем народам России, преодолеть этот недуг. Я мечтаю о том времени, когда страна перестанет заседать и митинговать, начнет, наконец, просто трудиться. Пришло время снимать галстуки, в прямом смысле этого слова. Пришло время просто работать, физически работать в первую очередь, трудиться упорно и настойчиво. Я готов поддержать этот призыв личным примером…».

Безусловно, для патриотов России эти слова стали опорой, подкреплением духа, призывом к действию.

Безусловно, оно не осталось не замеченным, не могло не прорасти где-нибудь в глубине русских равнин и лесов. Его отголоски звучат до сих пор.

То было время Белова. И он остался верен своему слову – восстановил церковь, подновил дом в Тимонихе, написал книгу о Шукшине, книгу о высоком значении нравственного прогресса и тупиковости научно-технического… Личным примером указывал дорогу к труду.

Его слышали. Ему подражали. За ним шли. Ему верили.

То было время Владимира Гречухина. Время его славных дел, личного примера. Время, когда он продолжал то, что намечено и озвучено было великим писателем с государственных трибун. Его краеведческая армия показала всей России пример уважительного отношения к истории, пример увековечивания улиц, деревень, школ именами отечественных и местных героев. Не зря школа носит имя учительницы-односельчанки, научно-исторические, краеведческие чтения – Опочининские, театр – Столбовский, лесной массив – Заманиха, музеи – русских валенок, русского купца Петра Смирнова.

Прав оказался Белов, утверждая, что в России не будет толка до тех пор, пока мы увековечиваем собственных палачей.

Мышкин изжил этот недуг. Безвозвратно. Легко. И не знал Белов, какими пророческими станут его духовный призыв и посыл к исторической бережливости. Любовь к малой родине, знание истории помогут мышкинцам возродить традиции, выковать свой характер, создать неповторимую культурную среду, организовать музейное дело, выпустить десятки научных книг и исследовательских трудов, и наконец самое главное – превратить свой город в самый уважаемый, чистый, значимый.

Только сегодня Белов узнал, окончательно утвердился в своей правоте, нашел подтверждение своим словам… Почитание истории воздается сторицей. Окупается, как сказали бы нынешние постылые рыночники. Вознаграждается, поправил бы их Белов.

А Гречухин тем временем выстраивает в памяти строки новой статьи, которые запечатлят для истории пребывание великого писателя, классика отечественной литературы Василия Ивановича Белова на благословенной, Богом хранимой мышкинской земле. В этой статье будет несколько подзаголовков – «Белов беседующий», «Белов рассказанный». В самом маленьком разделе «Белов сегодняшний» будет написано: «Это седоволосый, весь белый старичок с внимательным взглядом синих глаз, с речью уверенной и твердой, с суждениями устойчивыми и крепкими. Он стал совсем невелик ростом, ходит с палочкой, одевается очень просто. С людьми разговорчив, прост, легко и быстро сходчив. Долгие речи не любит, лишние словесные украсы и восторги принимает плохо, на фотографов и киношников обижается. Ходит он чаще всего в простом коричневом костюме, сшитом давно. Много интересуется местными русскими делами, библиотеками, книгами, церквами, духовной жизнью. Слушает, редко прерывая, но вступая в разговор как-то вдруг и сразу, вступая уверенно и временами даже настоятельно. Его возраст перешел за семьдесят лет, а нрав, похоже, поотстал от этих сроков. Его замечания (в том числе критические, несогласные с сегодняшним миром) по-прежнему прямы и неприкрыты. За это у него бывают большие неприятности. Разные. Власть имущие не печатают его книги. Политики сердятся на него. А однажды на вологодской улице на него напали по всему натравленные молодые негодяи и жестоко избили, причинив тяжелые травмы, которые долго пришлось залечивать. В летнее время старый писатель до холодов живет в родной, почти опустевшей деревне Тимонихе, а на зиму перебирается в Вологду. Здоровье у него не больно хорошее, но наведывается в Москву и в другие места. И вот по приглашению А.Н. Грешневикова побывал на ярославской земле, в Мышкине… Так что Василий Иванович Белов, как всякий настоящий русский мужик, на подъем по-прежнему легок. К делам людским – любопытен, к вопросам читательским – внимателен и искренне любезен».

В минуты откровений, сознательных утверждений и исторических представлений о предназначении человеческой судьбы, в минуты очарования ласковым, согревающим душу огнем камина, я невольно думал, наверное, как и Гречухин, о таком огромном явлении в русской культуре, как Василий Белов. Мы вместе чувствовали: не все современные писатели обладают даром пророчества, многие могут гордиться чувством слова и меткостью сравнений, но лишь самые избранные, народом признанные, одарены видением спасительного пути. Ему дано увидеть за внешним сущностное, за мелким – глобальное… Не он выбрал свое предназначение, это народ выбрал его своим духовным лидером.

Слово Белова нужно народу. Его ищут люди. Оно, как лекарство, необходимо им. И он не оставляет их один на один со своими исканиями, проблемами, заблуждениями. Именно в своей сегодняшней, сиюминутной острой публицистике, указующей нравственные ориентиры, он затребован временем и народом, а значит, опасен для недругов, идеологов «денежных мешков» и всякой нерусской нечисти. Его публицистика сопряжена с реальной опасностью. Но в современной жизни, культуре, киноискусстве почти нет положительного героя… Тогда пусть будет публицистика, где главный герой – сам автор. Публицистика рождает и укрепляет нравственную позицию писателя, демонстративно указывает читателю ее необходимость.

Мышкинцы, как читатели «Лада», «Плотницких рассказов», «Воспитание по доктору Споку», «Канунов», стали сотворцами автора. Они вместе с ним ищут пути решения нравственных проблем, приумножения на русской земле добра.

Литературное кафе жило открытиями, признаниями, откровениями.

Благодаря непосредственности общения, стремлению к правде, к простоте правды, Белов и мышкинцы поняли друг друга легко и надежно.

Правда, дольше других не отступал от Белова кузнец Николай Кирюшин. Утомлял расспросами, уточнениями. Казалось, он боялся чего-то не договорить, не узнать, не разгадать.

Он спешил перед расставанием выведать секреты кузнецов из Тимонихи:

– Каким образом выкладывались у вас стены кирпичного горна? В книге Вы не дописали про это?! Почему ничего не сказано про сложные слесарные операции?.. Как кузнец добивался чистого стука? Сколько времени требовалось мастеру для вбивания четырехгранных подковных гвоздей?!

Вечерело. От близкой реки Волги тянул спокойную, заунывную песню старательный холодный ветер. В морозной глубокой синеве неба уже проклюнулись яркие притягательные звезды.

Белов стоял под этим бездонным небом, дышал полной грудью и чувствовал прилив новых сил, будто с утра его мучила неизвестная душевная болезнь, а под вечер все изменилось, душа излечилась, потребовала движения, действий. Он после горячих прощальных объятий уже не улыбался, выглядел необычайно собранным, глубокомысленным. Лицо у него было задумчивым, воодушевленным.

Наша машина бежала долиной реки, потом свернула в сосновый бор и поползла вверх между этими высокими темными деревьями.

Белов долгую дорогу молчал, будто выдержал самый важный экзамен в своей большой жизни.

А мне чудились тоскливые глаза Гречухина, смотрящие нам вслед… Он переживал, просил позвонить из дома, как доберемся… А добродушный кузнец с черной с проседью бородой всё мял и мял в крепких руках новую книгу Белова.

Корни

Над деревней Тимонихой робко поднималось солнце. Тихий рассвет неторопливо пробуждал бревенчатые избы, баньки, покосившиеся амбары, густые луга.

В комнату Белова еще не проник ни один августовский луч солнца.

Кто-то потрогал меня за ноги, стаскивая одеяло. Открыв глаза, я увидел хитровато-спокойный взгляд Белова.

– Банька готова, вставайте, – тихо сказал он.

– Так рано! – заныла под боком моя жена Галина.

– Ничего, в самый раз, – сказал Белов и лениво удалился из комнаты.

Стрелки часов показывали пять часов. Вряд ли кто в мире мылся и парился в северных банях в столь ранний час. Обычно в такую сладкую для сна пору бабы отправляли мужиков на сенокос. Первые деревенские косцы, упиваясь ароматом цветущего разнотравья, размашисто срезали луговую овсяницу и разгоняли в себе последние остатки пугливого сна. Вокруг Тимонихи широкой полосой выстилались поспевшие нетронутые луга. Вчера весь вечер мы бродили по ним, утопая по колено в зарослях розового клевера, тугих стеблей тимофеевки и бледно-лиловых колокольчиков. Над цветами тяжело гудели шмели. Ни одной копны сена не встретилось нам, потому что в деревне давно уже нет ни одно косца. И погрустневшая Тимониха давно уже не просыпалась ни от мычания коров, вышагивающих в луга, ни от свиста тонкоотбитых кос. Лишь в соседней деревушке мы обнаружили пару небольших копешек сена, и, как в детстве, поддаваясь дикому зову охотников, прилегли, растормошив их теплое нутро, на увядшую траву. Ласковый игривый ветерок чуть не нас сморил.

Укладываясь ночевать в просторной комнате на деревянной кровати, я неожиданно уловил знакомый аромат лугов. На стене висели пучки зверобоя, мятлика, ромашки. Сохранившийся в них запах знойного лета долго кружил голову.

Белов уступил нам свою кровать. У него всегда такое правило: кто бы ни приезжал к нему погостевать в Тимониху, – главную комнату дома отдавал друзьям, а сам поднимался наверх в недавно обустроенный под крышей уютный кабинет.

Прежде чем уйти и погасить свет, он произнес, так, между прочим, без всякого пафоса и лишней гордости:

– На этой кровати любил спать Коля Рубцов. А еще отдыхали Шукшин, Валя Распутин, Федор Абрамов, Носов Евгений с Курска.

Я чуть не подпрыгнул на кровати, еще секунда и можно было свалиться с нее вместе с женой. На миг показалось, что я сел на горячие печные изразцы.

Каждая произнесенная фамилия звучала для меня оглушающе громко, словно рядом кричал репродуктор. Шукшин!!!.. Да его фильм «Калина красная» я без устали десяток раз смотрел и неустанно переживал, не желая принимать смерть главного героя. Распутин!!!.. Носов!!!.. В студенческие годы я сдавал по их произведениям экзамены, переписывал понравившиеся выдержки из книг себе в дневник, страницы которого быстро кончались, и я вклеивал в толстую тетрадь все новые и новые листы. Абрамов… Он рядом с моим домом в Борисоглебе писал свои знаменитые повести «Пелагея», «Алька», и я собирался здесь открыть его музей. Поэзия великого поэта Николая Рубцова вообще действовала на меня магически, я учил его стихи и юношей, и взрослым, а сборник его стихов всегда в дальней дороге был моим спутником. После Есенина для меня равных ему поэтов не было. Мой студенческий максимализм разрывал хорошие отношения с любым добрым знакомым, если тот пытался поставить рядом с моим гением какого-нибудь Бродского.

В мою оглушенную словами Белова голову лезли все те же магические фамилии «Рубцов», «Шукшин», «Абрамов». Они повторяются раз за разом, наводят все на новые неординарные мысли. Голова пухнет. Попробуй теперь усни. Жена радостно улыбается. Довелось поспать на кровати, на которой нежились самые именитые люди страны. Впрочем, нежиться вряд ли им пришлось. Жёсткость широких досок проступала сквозь матрас. Белов специально сотворил лежачий помост из досок, у него болела спина, и он тем самым лечил ее.

Утром радости на лице жены уже не появилось. Ей не понравилось предложение Белова идти спозаранок в баню, и она выпроводила меня. Брести в баню одному, да еще в такую рань, было, мягко говоря, неинтересно. В соседней комнате ворочался Саша Рыбников, мой друг, реставратор, собравшийся еще месяц назад в гости к почитаемому им известному писателю Василию Ивановичу Белову. Его, как и меня, разбудил хозяин. Неожиданное приглашение привело и его в некоторое замешательство. Он выжидал, как поступлю я.

Деваться было некуда. Пришлось идти в баню. Обижать хозяина, вставшего еще раньше нас, жарко натопившего баньку и натаскавшего для нас с речки воды, было бессовестно. К тому же в нас жил неподдельный интерес к этому северному бревенчатому чуду. В каждой местности по-своему строили бани. По-разному их и топили. У каждого хозяина имелись свои секреты банного производства. Перед приглашением Белова мы интересовались у него, в нормальном ли состоянии находится парилка. Еще до приезда Белов писал мне, зазывая в Тимониху, что его баня является восьмым чудом света, и в ней мне надо обязательно попариться, прочувствовать томление души и тела под вологодским веником. Обычно в кругу знакомых писателей принято было считать, что баня для Белова служит хорошим поводом для приглашения приехать в гости. Однако пребывание в Тимонихе открыло и другую тайну приглашений. Белов не только сам нуждался в общении, ему хотелось найти как можно больше друзей для Тимонихи. Он стремился рассказать много интересного о своей малой родине, показать ее красоту и величие с тем, чтобы она жила в памяти, звала к себе. И чем больше людей будет помнить и восстанавливать в своем воображении окрестности Тимонихи, тем дольше она проживет.

Белов видел, как деревня стареет и умирает, будто старое дерево, доживает последние годы. Односельчане покидают насиженные места, бросают родимый очаг ради красивой городской жизни. Им не хватает общения. В характерах зарождается ущербность, будто они тут брошенные, изгои, люди второго сорта. Выбить эту отчужденность, закомплексованность и решил Белов, привозя в Тимониху и Шукшина, и Распутина. Смотри, мол, деревенский люд, общайся со знаменитостями, пойми, что они завидуют вам, хвалят и любят вашу деревню не из вежливости, а от переизбытка чувств, они лишь прикасаются здесь к чистой природе, к народным истокам, а для вас эта природа – место постоянного проживания. Кажется, пригодились и мы с Александром Рыбниковым. Вчера днем Василий Иванович привел нас в дом к соседу, и мы говорили о проблемах местного колхоза.

Знаменитая баня, описанная во многих книгах, одиноко возвышалась на задворках посреди чистого, ухоженного луга.

На улице нас ждала чудесная прохладная погода.

Лиственницы дремали вдоль частокола, который облепили заросли малины. На вершине раскидистой березы заволновались, запорхали мелкие пичуги. Они пытливо смотрели на нас, покачиваясь на тонких ветках. Их наверняка интересовали чужие люди, глотающие чистый воздух, не спеша двигающиеся по тропинке, и несущие под мышкой белые полотенца. Дрожь зеленых листьев унялась, как только птахи испуганно покинули насиженные места. От ночного тумана исходил запах берез. Впрочем, этот древесный настой был разлит по всему пространству зеленого луга, огороженного длинным частоколом, и по раскинувшемуся за ним ольховому перелеску, по заросшему крапивой и бузиной оврагу.

Островки малины, как цветочные клумбы, то и дело встречались на нашем пути. Полуразобранная теплица из-под огурцов и помидор. Вросшийся в землю деревянный колодец закрыт дощатой крышкой. На его серых боках живут мохнатые малахитовые лишайники. Василий Иванович еще вчера сказал мне, что воды в нем сейчас нет. И для стряпни домашней, и для самовара, и тем более для бани за водой приходится ходить к речке.

Около бани белели поленницы березовых дров. Полешки были сложены аккуратной, плотной кладью. Початый столбик дров стоял и у стены бани, перед самым ее входом. Старая крапива, придавленная у стены небольшой поленницей, успела вымахать до ее середины.

Дверь скрипнула обычным натужным звуком и впустила нас внутрь помещения. В предбаннике нас ждали ведра с прозрачной речной водой, веники, висящие на гладких бревнах, стопка белоснежных простыней, бочонок с квасом, рукавицы для подкидывания воды на горящие камни. Освещалась комната одним боковым окном. Скамейки, поражавшие толщиной доски, примыкали к стене.

Первым в тепло бани юркнул Рыбников. Взобрался на верхнюю полку и радостно, вольготно запричитал от удовольствия. Я придирчиво осмотрел баню, посидел на корточках возле красиво сложенной в правом углу груды камней, от которых тянуло необыкновенным древесным жаром, и тоже забрался на полку. Правда, чуть пониже. Нужные для накала камни были с местных полей. Большинство их собирал сам Василий Иванович. А вот рубил топором эту баньку отец Белова – Иван Федорович Петров.

Кстати, с фамилией отца интересная история приключилась. Был Петров – стал Белов. Его, оказывается, дразнили из-за белого цвета волос зайцем. А раз заяц, то белый… Вот Петров и записал себя, поддавшись тогдашней моде менять фамилии, в документах приходской школы и метрике, Беловым. Три года он проходил в школу, а потом бросил ее, пошел пахать и сеять, стучать топором. Зачастую покидал дом родителей, как и его отец, уходил с топором на заработки.

По рассказам писателя, строительство бани помогло отцу познакомиться с будущей женой. В молодые годы Иван Фёдорович решил сам себе срубить дом, а тут встретил Анфису Ивановну, полюбил её и уже вместе с ней дорубал и дом, и амбар, и баню. Однако отцовский дом пришлось в те давние времена продать. А детство Василия Ивановича прошло в другом жилье, в доме, срубленном еще в до реформы 1861 года, который принадлежал бабке Ермошихе. В нём как раз и мы сегодня ночевали.

А вот отцовская баня, рубленная еще при жизни бабки Ермошихи, теперь осталась при доме Беловых единственным памятником отцу, ушедшему на фронт и погибшему там.

…Горячий пар медленно подбирается к нашим костям.

Мы лежим без движения, уставившись глазами в черный от несмываемой гари потолок, пропотеваем, доходим до нужной кондиции.

Частые отлучения из Тимонихи и долгая жизнь в Вологде все же не разучили Василия Белова топить баньку: не напустил угара, вовремя закрыл трубу и теперь можно было прочувствовать ее достоинства.

Вчера днем мы ходили в «черную» баню к кинорежиссеру Анатолию Заболоцкому, жившему в соседней неблизкой деревне. «Черная», потому что огонь и дым не в трубу идут, а растворяются в помещении. Парились недолго. Кидали настой из ромашки на теплые угли, но они едва шипели. Хозяин ждал нас, ждал, да и помылся один. Банька поостыла, пока мы с Беловым шли до другой деревни, да гуляли по здешним розовым от иван-чая окрестностям. Воды в двух ведрах хватило лишь голову шампунем помыть да ополоснуться. Зато рядом плескалась речка, и мы кинулись по-мальчишески бодро и смело измерять ее глубину.

Рядом с баней Белова тоже протекала речка. Со временем она так обмелела и заросла осокой и камышом, что на глазах писателя превратилась в ручеек.

Из предбанника до нашего слуха донесся скрип половиц. Человеческие шаги были робкими и непродолжительными. Мы сразу догадались: это Василий Иванович приходил нас проведать. Действительно ли мы паримся? Во всем ли разобрались? Научились ли поддавать парку? Поняв, что все нас устраивает, он также незаметно удалился, даже не заглянув к нам.

– Переживает, – сказал, улыбнувшись Рыбников. – Хочет, чтобы понравилась банька.

– Конечно, переживает, – соглашаюсь я. – Мы тут обходим с ревизией все бани в округе, выносим публичные вердикты, у кого пар крепче… Как тут хозяину не волноваться?!

– Мне эта по душе. Срублена ладно, бревнышко к бревнышку. Дышится легко. Давай-ка еще подбросим парку.

– Давай.

Я бросаю на шипящие камни три ковшика теплой, настоянной на травах, водицы, и снова залезаю на полку. Крепкий душистый пар сначала витиевато потек к потолку, а затем побежал, незаметно растворяясь, по всему пространству.

Рыбников недавно у своего дома соорудил новую баню. День и ночь колдовал над ней. Результат превзошел все ожидания. Получилась лучшая баня в округе: печь быстро нагревается, жар держится долго, кругом хитрая вентиляция функционирует, а в предбаннике напротив холодильника со столом – изразцовая лежанка. Единственная беда – не провел еще водопровод. За водой ходить приходится. А это уже накладно, тяжело. Потому-то Рыбников долго сокрушается на полке, поворачиваясь то одним, то другим боком к пышущим жаром камням, о том, как тяжело Белову было таскать утром для нас воду с реки. И, действительно, старому человеку, испытывающему к тому же боль в позвоночнике, пришлось ради нас топить печь и натаскивать полный бачок воды. Чувство стыда охватило и меня. И если я молча переживаю, то Александр продолжает негодовать.

– У Заболоцкого баня стоит рядом с рекой, а тут до реки в три раза дальше идти. Ты видел, где она течет? За частоколом, за лугом, потом дорога еще, и только затем речка появляется.

Он выбегает на улицу охладиться, отдохнуть и вновь начинает переживать:

– Это же надо, он ради нас мучился, не поленился, сходил.

Растревоженный угрызениями совести Александр сделал главный упор все-таки на слове «он». Его взволновал тот факт, что великий писатель потратил на нас время и к тому же пострадал ради обычных гостей, намял ноги, оживил боль в позвоночнике. На это высказывание я заметил, что дело не в нас, а в писателе. Таковы его человеческие, нравственные достоинства, его величие души. Именно величие души и потрясает меня. В который раз во мне ожило чувство восхищения поступками писателя, чувство гордости за знакомство с ним и его дружеское расположение ко мне. Захотелось подчеркнуть, в гостях у какого человека мы оказались, и в какой бане встречаем необычное утро.

– Эта баня помнит имена выдающихся людей нашего времени, – важно произнес я. – Гимн ее чудесным свойствам, должно быть, пели и Шукшин, и Абрамов, и Рубцов.

– Вчера он сказал, что «Калину красную» Шукшин снимал на вологодской земле.

– Да. Многие эпизоды. В Белозерске и Кириллове.

– Еще на острове Сладком. Интересное название.

– Тебе, реставратору, будет интересно другое. Там два острова. На самом большом размещается монастырь. Помнишь, как близко расположились стены Кирилло-Белозерского монастыря к озеру? Так здесь стены монастыря еще ближе стоят к воде, они прямо из озера вырастают. Василий Иванович описал где-то этот монастырь, как «романтическую средневековую крепость». В кельях сидели опасные преступники. Видимо, отсюда и герой «Калины красной» Егор Прокудин выходил на свободу, шел по деревянным мосткам… Помнишь?

– А как же?! Надо бы время найти и в монастыре этом побывать. Еще и в той церкви, о которой говорил Белов. Она тоже стоит на острове, на озере Кубенском.

– Это та, что мы видели в прошлом году, когда ехали в Кирилло-Белозерский монастырь?

– То озеро тянулось справа от дороги. А потом вдруг открывается на нем остров с церквушкой посередине.

– Белов там был. Давай и мы съездим. На пару неделек. Разобьем палатку. Изучим историю жизни этой спрятанной от мира церквушки. Ты исследуешь архитектуру. Питаться будем озерной рыбой. Белов рассказывал, как он с его другом, известным поэтом Александром Яшиным, исполнили в точности такой же план. Это произошло на острове, где спрятался в глухомани уже большой Кирилло-Новозерский монастырь. Монахи превратили его в крепость. Связь с миром налаживалась только посредством деревянных мостков. В основном там долго жил Яшин, а Белов его часто навещал, и вместе они облазали все потаенные монастырские уголки. Пройдет время и туда приедет Шукшин с киногруппой.

– Здорово. Уговорить бы еще и Белова поехать с нами.

– Попробуй, уговори. Мне однажды довелось поговорить с Беловым о Ферапонтовом монастыре. Удивительный рассказчик. Я узнал от него столько полезного о фресках Дионисия, что из книг столько фактов не вычитывал.

Вылезти из бани было для нас делом сложным. Ленивые, изнеможенные и красные, как раки, мы едва передвигали ноги. Кожа крепко впитала в себя березовый запах. При соприкосновении с холодной речной водой от нее повалил густой пар. Ополоснувшись, вылив на себя по два ведра воды, мы пофырчали, быстро оделись и вышли на улицу.

Мир кругом казался таким легким, светлым, чистым, что я не удержался и огласил округу радостным криком: «Вот она, Русь настоящая!». Рыбников молча наблюдал, как я бегал кругами по немятой, зеленой траве и махал от восторга руками.

Затем чуть тише, но также радостно я сказал:

– Доброе утро, Тимониха!

И мне показалось, что деревня отозвалась звонким скрежетом ведер у заросшей реки. Синеватое небо окутывало необъятные просторы громадным полотном. Под ним серые дома, амбары и особенно пустующая конюшня, уткнувшаяся в бок лесному массиву, приобретали необыкновенные цвета – то фиолетовые, то сине-голубые. Стояла пронзительная тишина. В меня невидимыми глазами уперлись последние живые дома Тимонихи. Они смотрели на меня жалостливо, с болью. Наверняка и у Белова бывают такие минуты восторга здешней родной природой, ее просторами и далями. А потом он также чувствует взгляд со стороны, взгляд умирающих домов, амбаров, бань, луговых тропинок, деревьев. Они просят пощады, молят о жизни. Его ранят взгляды одиноких домов, вздохи непаханой земли. Трудно угадать, каково становится истерзанной душе Белова?! Как он преодолевает ежедневные душевные муки?! Ходит от дома к дому, ласкает рукой треснувшие бревна, подпирает наклонившийся забор, прячет в амбары оброненную или вытащенную кем-то крестьянскую утварь. Возле домов чисто, ухожено. Лужайки тут и там ждут косцов. А их нет и нет. Белов иногда выдернет сорняк из ровного травяного ковра, иногда сделает косой проталину. Вынудит соседей поработать косой. Нельзя земле не оставлять надежду на возвращение хозяина. Пусть ждет, не забывает заботу человеческих рук.

– Доброе утро, Тимониха! – повторяю я. – Здравствуй, родина великого русского писателя! Какая ты красивая! Тихая! Какие вокруг тебя просторы!.. А какой воздух?!

Рыбников бредет сзади меня к дому.

– Не молчи, – говорю я ему. – Поприветствуй Тимониху.

– Доброе утро! – отзывается мой друг.

В доме женщины уже накрывали на стол. Хозяина не было. Он велел готовиться к бане и им. Мне вспомнился звон ведер в тишине… Значит, Белов снова ушел на речку за водой. Мы не могли разрешить писателю таскать тяжелые ведра и потому сразу пошли к реке.

Он сидел на берегу задумчивый, одинокий. Тихо всматривался в глубину омута. На пиджаке висели семена разных трав, клубки рваной паутины. В белых волосах торчал стебель таволги. Вокруг него таволга буйствовала огромным белым пожарищем. А за этим пожарищем открывалось другое – из иван-чая. Оно слепило от буйства ярких красок. Но таволга привлекала больше. Она успокаивала и навевала детские воспоминания. У меня лучшие детские годы прошли как раз у реки с зарослями таволги. И когда я с отцом уходил косить на далекие речные острова, то вечным спутником нам почему-то всегда была все та же таволга.

– Сколько здесь таволги! – удивленно сказал я.

– Тихо, – поднял руку Белов. – Рыбу распугаете.

Спрятавшуюся среди разнотравья речку правильнее было бы назвать обычным ручейком. Из деревни его не видно. Поднимись на высоту птичьего полёта и тоже не заметишь. Самый широкий омут и тот перепрыгнуть можно было. В глубине этого спокойного омута мы заметили резвую плотву. Как она здесь выжила, не вымерзла? Загадка. Кажется, с весенними паводками из реки уходили последние силы. Она цеплялась, как могла, за жизнь, и только благодаря незатихающим родникам да талой воде она еще плескалась, тянулась вдоль лугов и болот.

Я присел на траву, рядом с Беловым, а Александр остался стоять.

– Здесь в детстве я поймал щуку, – признался Василий Иванович. – Самую большую рыбу в своей жизни.

Тяжелой грустью были проникнуты его слова. Писатель печалился не от осознания прожитых лет, а от происходящего на его глазах угасания любимой реки.

Он стал заинтересованно рассказывать о той памятной рыбацкой удаче, о других походах на реку. Я догадался, к чему этот рассказ, такой подробный и волнительный. Он хотел защитить речку от наших ненужных вопросов. Речка состарилась вместе с ним. Готовится вместе с деревней к смерти. Какой прок говорить о ее возрасте и размерах?! Побывали бы гости в то время, когда она широкой протекала, и он, Вася Белов, купался в ней, ловил рыбу удочкой с берега. Удивительно чистой, рыбной она слыла. Теперь другая жизнь. Болота, питающие ее, осушены. Леса безжалостно и глупо повырублены. К тому же и плотины, мельницы, стоящие по всему ее течению и держащие воду, давно уже порушены. Не река виновата – человек.

Белов вспоминает, как украшали северный ландшафт мельницы, каждая с шестью восьмиметровыми крыльями. Они выглядели более органичными среди суровой природы, чем на полотнах фландрийских живописцев. Недаром в одной из повестей он назвал голландские пейзажи «нелепыми», а их шатровые мельницы «жалкими». Еще в детстве, когда в нем проснулась тяга к четырехкрылым деревянным машинам, в нем зародился вопрос, как уберечь их от стремительно развивающейся техники и быстродвижущейся урбанизации? Понятно было, что если мельницы вымрут как мамонты, то обеднеет не столько пейзаж, сколько душа человека. И за школьной партой, и за столом счетовода колхоза у него часто замечали одни и те же рисунки с проектом строящихся мельниц. Он выбивался из сил, помогая взрослым мужикам в Тимонихе строить очередную мельницу.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!