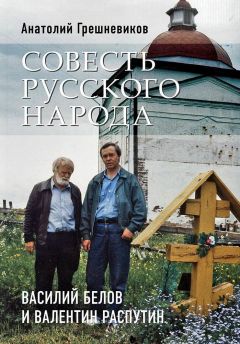

Автор книги: Анатолий Грешневиков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Около стены стояло огромное деревянное полотно с изображением Иисуса Христа. На икону оно не похоже. В какой части иконостаса располагалось – тоже было непонятно. Спрашивать о том, какое у нее было предназначение в церкви, я не стал. По другим иконам, заслонившим стенку кабинета, было видно, что Белову удалось спасти от поругания не самую большую часть убранства храма.

– Когда церковь закрыли? – спросил Рыбников.

– Шесть лет назад ее сломали, – уныло ответил Василий Иванович. – Успели только эти иконы спасти.

– Они церковь ломали, а вы восстанавливали, – вздохнул тяжело я. – Несправедливо. А служба там идет?

– Батюшка по праздникам приезжает.

– А это что за железяки такие большие? – в другом углу комнаты заметил я непонятные предметы.

– Я же тебе говорил про мельницу. Собирался сам ее сделать. Мечтал сам зерно молоть… Не довелось. Это приспособление – лён толочь. Это мотор. А те железки от жерновов.

– Надо было объединиться с кем-нибудь из мужиков, скооперироваться. Тогда дело бы сдвинулось с места. Стояла бы она сейчас на самом продуваемом ветрами пригорке.

– Фауст Степанович мог помочь, он знал толк в мельницах. Да его давно нет.

– Неужели ни одного мастера в округе не осталось.

– Сейчас бесполезно ее ставить. Ну, какой в ней толк?! Я собирался мельницу делать тогда, когда она деревне нужна была.

В интонациях Белова снова улавливалась забота о родной деревне. Смешным и каверзным становился век научно-технического прогресса, собравший и заваливший возле разрушенной тимонихинской фермы всю свободную площадку сломанными комбайнами, тракторами, тележками, плугами, косилками. Ржавая куча железа демонстрировала окончательный уход крестьянина из деревни. При мельницах люди жили в Тимонихе. Появились трактора, телевизоры, холодильники – и деревня опустела. Не успел Белов ни поставить собственными руками мельницу, ни остановить отток колхозников из деревни в город.

От разговора про мельницу меня отвлекли живописные картины, придающие кабинету уют. Знакомый сюжет напоминал озеро, которое мы видели вчера днем. В нем, как в зеркале, отражалась разнообразная растительность. Особенно изящными были кувшинки. Они выбрались наружу, на воздух, и загорали в лучах солнца. Самодельная рамка стесняла, сжимала пространство природы. Второй этюд с вытянутыми вдоль поля ладными копнами сена поражал игрой красок. Художнику удалось уловить переход лета в осень, когда солнце опускается ближе к полю и лесу, а тени становятся все длиннее и длиннее. В такой переходный момент поле неуловимо меняется под воздействием света. Умение распределить на холсте свет и тень угадывалось в осторожных мазках.

Называть автора я не стал. Белов сознался, эти этюды он написал сам. Его признание шокировало и меня, и молчаливого Рыбникова.

– Этюды у меня плохо вышли, – добавил Василий Иванович. – Мне не надо рисовать. Не получается.

– Напротив, – чуть ли не хором возразили мы. – Здорово всё получилось.

– Нет, у Миши Абакумова, смотрите на этот этюд, гораздо лучше. У него много цвета, красок.

Этюд художника Абакумова, действительно, отличался яркостью красок, четкостью композиции, удачным сохранением эмоционального контакта с природой. Обычный деревенский пейзаж с избой и церквушкой, а в нем клокочет жизнь. Природа – не просто фон, она – активный участник всего происходящего вокруг, она доходчиво объясняет жизнь человека, хозяина этого дома.

– Прекрасная работа, – соглашаюсь я. – И ваши этюды мне понравились. Даже неожиданностью стало то, что вы взялись за кисти.

– Дарю тебе вот этот этюд с лесным озером.

– Вот за это огромное спасибо. Я повешу его у себя в кабинете. Никто никогда не отгадает автора.

– Мой учитель в живописи – Страхов. Он показал мне, как рисовать… А любимый мой художник – Честняков.

Страхов запомнился мне в первый же час нашего знакомства. Невысокого роста, но весьма крепкого телосложения, грозный, как скала. Крупная голова с маленьким, как картошка, носом, со скобообразной бородкой и густыми бровями. Раскосые, пронзительные и подчеркнуто внимательные глаза. Весь день он носил поверх свитера потертую, явно ему удобную куртку. Его образ как-то не вязался с тем высоким статусом, который ему придал Белов, когда сказал, что он не просто народный художник, а академик живописи. Я стал присматриваться к поведению Страхова, к его преисполненному достоинства лицу, отражающему напряженную работу мысли и широту души. Несомненно, в душе этого великана жила безграничная доброта. Ее чувствовал Белов, разрешающий ему в любое время суток заходить в дом и писать интерьеры.

Страхов познакомил нас и с художником Абакумовым. Тот спешил в город. Но мне посчастливилось побеседовать с ним несколько минут. Вместе мы вспомнили общих знакомых, чудесных, даровитых мастеров кисти Геннадия Александровича Дарьина, Олега Павловича Отрошко, Сергея Михайловича Коровина и других. Оказалось, он хорошо знает моего большого московского друга, народного художника России Вячеслава Константиновича Стеколь-щикова. Слышал о его сгоревшем в Борисоглебе красивом летнем доме-мастерской.

После бесед с художниками Белов сопроводил нас в дом Заболоцкого. Там мы вечерком весело провели время за бутылкой холодной водочки. Закусывали весьма неожиданными дарами природы – клюквой, брусникой да свежим луком. Если учесть, что беседе с художниками предшествовало посещение бани Заболоцкого, то непростительно было не выпить и горячительного напитка. Василий Иванович попросил налить ему всего лишь одну стопку. Пояснил, что у него теперь появилась привычка наполнить стопку водкой в начале беседы и ему вполне ее хватает на весь вечер.

Необычная коллекция примеров спасения Беловым любимой Тимонихи, спасения от угасания и одичания, пополнилась любопытным рассказом Заболоцкого. Старый дом, приютивший нас, купил для Заболоцкого сам Белов. Его собирались сносить. Во избежание такой участи он решил предпринять решительные шаги. Получил гонорар и купил дом. Спас тем самым редкой конструкции бревенчатое сосновое сооружение. В нем размещалось столь много комнат, что спокойно можно было поселить в них роту солдат. Не зря Белов сравнивает такие гигантского размаха дома с кораблями. Удачное сравнение. Ибо в таком корабле человек мог спокойно пускаться в любое житейское плавание. Тут места хватало и деду с бабкой, и внукам, и животным, и гостям. Теснота исключалась. Захочешь в прятки играть – день потеряешь, а родича не найдешь. У всех под рукой и под одной крышей все рычаги управления кораблем-домом, все услуги и сферы жизнеобеспечения – печь, лежанка, спальная, погреб с огородными деликатесами, бытовка, туалет, сеновал, пристанище животных. Заболоцкий знакомил нас с домом с чувством полного восторга, сохраненного со дня первого пребывания в нем. Демонстрировал возможность въезда в срединную часть дома лошади с телегой сена. Лошадь легко входила в него по специальному помосту, разгружалась, и, поворачиваясь, удалялась прочь. Похвастал хозяин и необычным музеем, хранящим разнообразную крестьянскую утварь. Кроме самоваров и утюгов, особо запомнились берестяные туеса. Настоящие произведения искусства северных мастеров.

Еще Заболоцкий признался, что за этот чудо-дом Белов заплатил большую по тем временам сумму. Это была одна тысяча двести рублей старыми деньгами.

Но более всего меня поразил другой факт. Сколько ни пытался Заболоцкий отдать Белову деньги за купленный дом, тот их категорически отказывался брать. Так и живет одно лето за другим известный кинорежиссер, снявший почти все фильмы Шукшина, в подаренном доме. Общается с писателем, с художниками, с местными жителями. Познает тайны крестьянской жизни. Ремонтирует крышу, крыльцо. Собирает клюкву. Пытается облагородить и местный ландшафт. Недавно привез к речному перекату тракторную тележку больших камней. Свалил ее и соорудил там водопад. Красивое, притягательное место для отдыха и созерцания вышло.

Белову все дела и все чудачества кинорежиссера нравятся. С покупкой дома исполнилась его заветная мечта – жизнь деревни и всей окрестности наполнилась движением, шумом, гомоном, разговорами, песнями. Появился человек – появился импульс для существования деревни. Исчез бы дом в деревне – и всю округу постигли бы однообразность, уныние.

Это и есть новое тайное оружие Белова – заселить пустующие дома мыслящими людьми. Лишь по запоздалому роковому обстоятельству он не успел поселить на тимонихской земле таких друзей, как Шукшин. Мне думается, он вряд ли устоял бы перед добрым натиском Белова. Не устоял же Заболоцкий.

Стремление Белова заманить на чистый воздух, на завораживающий пейзаж Заболоцкого, Страхова, Абакумова есть глубоко продуманный шаг. Не просто желание оживить деревенскую округу. А глубоко выстраданное желание спасти Тимониху, продлить ей жизнь. Меня обескураживало это желание, ведь оно по большому счету ничего не дает деревне, творцы слова и кисти не являются крестьянами, они дачники здесь, но другой же зацепки нет. Нет другого возможного варианта сохранить дома. Если покупать ради того, чтобы они стояли, как каменные идолы на острове Пасха, то их мрачный, бездыханный вид еще более усугублял бы пейзаж. И музейная жизнь дома превратилась бы в олицетворение медленной мавзолейной смерти. Известно, дом без человека незаметно умирает. Мучительной и неотвратимой смертью.

Присутствие человека в доме отражается на нем. Окна, наличники, завалинка, крыльцо, крыша – каждая деталь жилья обретает смысл существования, стремится быть полезной человеку. Заболоцкий сказал мне, что как только он сволок камни, разложил их в реке, так вода заговорила. «Вода говорит!» – только ради обретения этого звучного и содержательного словосочетания стоило покупать дом рядом с Тимонихой. Он часами готов сидеть у речного водопада и слушать, как говорит вода. О чем говорит? Как говорит? Какими голосами? И главное, она заговорила после того, как человек открыл в себе радость жизни, отбросил лень и пренебрежение к природе, пришел к реке с добрым намерением, с чувством наладить потаенную, гармоничную связь.

Будучи профессиональным фотографом, он неоднократно снимал эти валуны в реке. Выставлял снимки на выставке. Они вызывали восторг зрителей. Он снимал их еще и еще. И никто из зрителей не мог догадаться, что это одни и те же камни, порой один и тот же сюжет. «Солнце разное, погода разная», – говорил мне Заболоцкий. – А коль в разное время снимал камни, то и существовала загадка!».

Вот какая польза выходит от небольшой победы Белова.

А как Заболоцкий клюкву ценит! Оставит на зиму пару ведер в доме и ноет его сердце потом в городе день за днем, день за днем. Трудно все деревенские заготовки разом вывезти. Вот долгое морозное время и живет воспоминаниями о клюкве.

Удачный, в общем, придумал Белов способ борьбы за выживание Тимонихи.

Не только Белов, теперь и Заболоцкий говорит, вздыхая: «А как там наша Тимониха?».

Встречаю я Заболоцкого в Москве и тоже спрашиваю: «Что нового в Тимонихе?». Знаю, он что-нибудь новое да расскажет. Про погоду, про ягоды, про людей. Правда, все больше говорит про свою деревню. Вспоминает, как сосед доски у него из дома стащил, положил себе во двор и как ни в чем не бывало сообщил о пропаже кинорежиссеру. Так, мол, и так, доски пропали, но я их не брал. Любопытные истории. Интересная жизнь. Немного с привкусом горечи. Но он привык. И считает, что все поправимо, все наладится, следует лишь жить.

Мы заканчиваем наш разговор в кабинете Белова и спускаемся по опасной лестнице вниз, идем в дом. Женщины встречают нас веселыми шутками. У них была своя беседа с Лидией Ивановной. На столе, в глубоком тазу, лежала куча свежей рыбы. Пока мы гостевали на чердаке, к Лидии Ивановне пришел рыбак и предложил речной товар. За удивительно редкую цену – десять рублей! Наши жены тотчас согласились окуней и плотву купить. Кому может не понравиться жареная свежая речная рыба?! Только тому, кто ее ни разу не пробовал. Белов обрадовался первым. Поблагодарили и мы женщин за проявленную заботу и приятную трапезу в будущем.

Оставив добытчиц чистить рыбу, мы пошли с Василием Ивановичем смотреть баню, в которой он написал особо почитаемую в России книгу «Лад».

Из дверных проемов кухни до нас донеслись последние слова Нины Рыбниковой: «Сейчас мы будем ее жарить, рыбу за десять рублей!».

Под легким небом дышится легко, радостно думается о предстоящей прогулке по деревне. Рыбников по-хозяйски осматривает крыльцо, двор. Приходится задержаться возле дома. В отличие от наших ярославских изб у беловской нет навеса над крыльцом. Нет защиты ни от дождя, ни от снега. Широкая дверь открывает вход сразу и в дом, и во двор. Недлинный дощатый настил ведет от двери прямо в щетинистую, выкошенную луговину. Над входной дверью на фоне посеревших от дождей досок режет глаза желтеющий остов свежей оконной рамы. Эта рама так громоздка, что вмещает два обычных окна, состыкованных друг с другом. Зато света при входе в дом от больших окон много-много.

Когда очередь дошла до осмотра двора, Белов пояснил, что все изменения в структуре крыльца и двора произошли после того, как он опилил вторую часть дома. В ней был еще один крупный двор. В нем в основном хранили сено, держали животных. Теперь на его месте Белов разбил сад. Земля оказалась хорошо удобренной. Давняя, горячая садовническая страсть писателя удовлетворилась посадкой нескольких кустов смородины. Еще он прикопал там кудрявую березку. Она быстро вымахала, стала раскидистым деревом, обогнала в росте и хозяина, и соседку – смолистую тощую сосну. Широко раскинула свои ровные тяжелые ветви, едва не затенив смородину.

На другой стороне дома мы увидели особо оберегаемый Беловым резной наличник деда. Смастерен он тонко, изящно. Верх напоминал широкую рисунчатую гардину с выпуклыми длинными канделябрами. По бокам – открытые, плотно прижатые дверцы-ставни, а по низу игриво свисают концы полотенца. Василий Иванович вспомнил, как в детстве дед держал его на коленях, рассказывал сказки, затем шумно ходил по комнате. Сказку про тетерева Белов поместит потом в книжке…

Вспомнил тут Василий Иванович и о дяде по линии матери – Иване Михайловиче, которого тоже любил. Тот слыл по деревне книгочеем, выписывал журналы, пытался ввести новый севооборот, первым вступил в ТОЗ. После образования колхоза он записался в него, но во избежание раскулачивания завербовался и уехал на остров Шпицберген. Звал туда родных, приезжайте, мол, «на остров». Тогда не говорили – Шпицберген, говорили – «остров». Беловы никуда из родных мест не уехали. Вскоре он вернулся. Потерял в чужих краях полноги. Пришлось всю жизнь ходить на протезе. Приспособился даже на лыжах кататься. Будучи охотником, зайцев ловил. На озере иногда рыбачил. С лодки ловить неудобно, а он ловил. На деревяшке несподручно рыбу нести, так он оставлял её на берегу, посылал за ней из дома жену. Вывезет улов с озера, свалит его и идет домой. Скажет жене: «Сходи, принеси рыбу!».

Еще он работал пчеловодом в местном колхозе… Про пчеловодческие дела Белов вспомнил особо, так как его душа с детства прикипела к ульям. Вместе с отцом он ходил на домашнюю пасеку, состоящую из четырех-пяти пчелиных семей. Помогал ему. Во время войны пчелы в один год погибли. Ходил Белов потом на колхозную пасеку помогать уже дяде Ивану Михайловичу. В его обязанности входило дымарь разводить.

Вспомнил и отца, которого односельчане и жители всей округи считали человеком трудолюбивым. Тот часто уходил на заработки, на лесозаготовки, на плотницкие заказы. Война не пощадила его. День назад, при посещении кладбища и могилы матери Василия Ивановича, мы узнали, что Иван Федорович погиб под Смоленском. Галина поинтересовалась, известна ли его могила. И Белов поведал историю, как долго и тщательно он ее искал, собирал документы, связанные с погибшим. Нашел даже фронтовика, с кем отец дружил и воевал. Далекий фронтовик хоть и воспроизвел детали последнего, страшного боя, но место погребения не знал. Сотни раз перечитывал он тетрадный листок с каракулями пожилого солдата, но смириться с незнанием уголка земли, где покоится прах родного человека, не мог. Искал снова и снова. И даже сейчас не прекращает поиски. Пишет в архивы, ищет фронтовиков.

Сдержанную, но горячую любовь к отцу Белов пронес через всю жизнь. Ему и помнить-то было почти нечего… Но любовь согревала его сиротскую душу. Копаясь в памяти, он цепко хватался за каждую деталь, и память дарила ему счастливые мгновения, лицо отца проявлялось, будто фотография в проявителе. Смогла передать свою любовь к нему и мать Анфиса Ивановна. На могильном камне, стоящем рядом с пышным молоденьким дубом, Белов написал: «В тридцать семь лет она стала солдатской вдовой». Война огрубляла, ожесточала сердце сироты, но ничего не смогла противопоставить его чувствам и стремлению к добру.

Однажды в семье Беловых случился конфликт. Младшая дочь Лидия Ивановна назвала погибшего отца «папой». Все братья, в том числе и Василий, кинулись на сестренку с кулаками. Чуть-чуть ее не побили. Неделю не разговаривали, объявили негласный бойкот. Оказывается, в их семье к слову «папа» отношение было иное, чем у других. Все домочадцы называли отца ласковым словом «тятенька», либо «тятя».

Наличник деда приглянулся и Анатолию Заболоцкому. Смутная, необъяснимая тревога за сохранность семейной реликвии подтолкнула его взять в руки фотоаппарат. Он сделал фотографию и опубликовал ее в книге «Лад». Среди поклонников творчества Белова она тут же стала своеобразным символом. То ли наличник был на редкость неординарным, то ли к читателям пришло озарение и они догадались, с какого он дома и кто его автор. Предчувствие удачи и дальше помогало творчеству Заболоцкого. Прошло несколько лет, и он вновь разместил фотоснимок с наличником в переизданной в том же издательстве «Молодая гвардия» книге «Лад». На её первой и последней страницах заманчивым символом сиял наличник деда Василия Ивановича. Вновь всё тот же наличник, только снятый в разные времена года. На первом снимке стекло в наличнике изукрасил мороз загадочным рисунком. Второй снимок изображал летний, солнечный день, и потому за стеклом наличника стоял горшок с цветком.

Бережное отношение к дедовской реликвии проявилось и в то время, когда бревенчатый дом плотники стали обивать досками. Под плотной обшивкой дому и тепло, и надежно. Да и красивее он выглядит, наряднее. Но одно дело – упаковать голые бревна в надежную деревянную коробку, другое – сохранить прежний облик. Мучился Белов недолго. Решил вернуть небогатый старый орнамент на дом. Только от него остался лишь загодя спрятанный дедовский наличник. Остался дом в строгом дощатом обличии. Зато наличник деда еще ярче, зримее стал смотреться на прежнем месте. Те, кто не видел его на ошкуренных бревнах, никогда бы не предложил поменять для него обстановку. Весьма к месту он прирос. Будто влитой. Белов часто заходит за дом посмотреть на него, убедиться, что ему ничего не угрожает, поразмышлять о семейных традициях, о превратностях судьбы.

…Осмотр внешнего облика дома закончился, и Белов повел нас на соседнюю улицу. Посреди нее он остановился, задумчиво поднял голову к небу. Я шел не по избитой, наезженной колесами машин дороге, а по тропе вдоль палисадника. Дом соседа отгорожен чахлым забором и малиной.

Синь неба походила на мрамор. Первые солнечные лучи оживили перелески и лесные дали.

– Вон там летели журавли, – вполголоса сказал Белов и указал мне рукой в ту сторону, где видел птиц. – И туда…

Он не договорил, показывая, куда журавли улетели. Выходит, Белов переживал до сих пор, что мне не повезло увидеть в Тимонихе журавлиный клин. Ему хотелось вернуть время назад, чтобы с неба доносилось курлыканье, а взмахи больших крыльев заставили нас онеметь…

Деревня нежится под лучами солнца, а голосов утренних петухов как не было, так и нет. Может, журавли вернутся и прорвут тишину?.. Я чувствую на лице теплый солнечный свет, с надеждой смотрю на пустой горизонт и тоже жду птиц.

Но тут у Белова не хватило терпения. Мы обходим стороной дома и спускаемся вниз с холма. На брюках повисают семена репейника. Чем ниже спускаемся, тем сильнее пахнет разнотравьем. Ощущается полное безветрие. Половину пути прошли молча.

Первыми нас встречают сосны. Им лет по двадцать. Ветки стелются низко над землей. Кто их тут посадил так аккуратно, вдоль длинного забора, я не стал спрашивать. Место выбрано хорошее, тихое. Значит, неслучайно. Наверняка где-то рядом протекал и ручей. Белов загадочно улыбается.

В низине стоят, как грибы-крепыши, бревенчатые бани. Одна за другой. Их четыре. Я с волнением жду, к какой бане подведет нас писатель. Он направился к самой дальней, стоящей позади сосен. С краю от нее росли уже другие деревья – две березки. Я не удержался и сфотографировал спокойно идущего по заросшей тропке Василия Ивановича. Впереди его ждало большое бревенчатое сооружение. На его фасаде выделялась дверь с двумя железными, коваными петлями-кинжалами. Окон пока было не видно.

– В этой бане вы писали книгу? – спросил я осторожно.

– В этой, – утвердительно кивает головой Белов.

– Здесь? – переспрашиваю я.

– Да, – сказал он тихо.

По глазам писателя вижу: у него много воспоминаний.

Вместо замка на засове висит скрученная проволока. Василий Иванович откручивает ее и рукой за верхнюю доску тянет дверь на себя. Неподатливая дверь визжит, упрямится, но открывается.

Вслед за Беловым внутрь темноватого помещения вхожу я с Рыбниковым. Из углов несет сыростью. Половицы не скрипят. Звуков вообще никаких не слышно. Около струящегося через окно потока света притаился столик. На нем пусто, только пыль.

– За этим столом трудно писать, – выдавил из себя удивлённый Рыбников.

Белов промолчал.

Александр искоса, вопрошающе, посмотрел на меня.

– Как же вы здесь писали? – поддерживаю я недоумение друга. – Света мало, тесно, неудобно.

– Мне бы тут не развернуться, – добавляет Рыбников.

– Здесь очень удобно, – отзывается наконец Василий Иванович. – Вы зря так говорите. Никто не мешал думать, писать. Мне легко писалось.

Сказал без всякой грусти. Будто так и должно книги интересные не где-нибудь, а в бане писать. Подальше от глаз людских. Да чтобы никакая лишняя обстановка не отвлекала.

Быстро ощутив теневую прохладу чердака, я подошел к столу. Уставившись в маленькое оконце, за которым мерцало бледное небо, я догадался, как хорошо было Белову предаваться здесь литературному писанию. В такой тишине и замкнутости легче было сосредоточиться, углубиться в материал. Слабая пыль, как рассеянный туманный след, стояла перед окном и лежала на стекле. Указательным пальцем я вывел на матовом материале слово «Лад». В лице писателя появилась озабоченность и сосредоточенное размышление. Маленькие острые глаза смотрели мимо меня. Чтобы разрядить затянувшуюся паузу, я постучал по столу, как бы пробуя его на прочность.

– В «Ладе» многое написано со слов моей матери, – глубокомысленно произнес Василий Иванович. – Она рассказывала, я записывал.

– Я давно намеревался вас спросить, откуда вы почерпнули столько полезного и редкого материала?

– Из рассказов крестьян. Да и я многое помню, знаю.

– А какое образование у матери было?

– Мать крестьянка. Работала и в магазине, и в колхозе. Грамотная была.

Появление в печати очерков «Лад» произвело в обществе настоящий фурор. Журнал «Наш современник» печатал их, начиная с 1979 года, с уточненным подзаголовком «Очерки о народной эстетике». Продолжил и в 1980 году, и в 1981. А в 1982-ом вышла красивая толстая книга, проиллюстрированная великолепными фотоснимками Анатолия Заболоцкого. При тогдашнем дефиците всего и вся мне с трудом удалось добыть этот труд. Зачитан он был, как говорится, до дыр. Его читали, передавали из рук в руки все мои друзья и коллеги по журналистскому цеху. Тогда в российском обществе только-только начинало просыпаться, пробиваться в душах людей чувство русского патриотизма. Достаточно вспомнить, что в этом же 1982 году вышел в издательстве «Современник» исторический роман Владимира Чивилихина «Память». Скольких он вывел Иванов, не помнящих родства, из летаргического сна – известно одному Богу. Власть испугалась роста русского национального сознания. Она и так никогда не поощряла духовные и нравственные искания народа. Ей нужен был не свободолюбивый, широко образованный народ, воспитанный на примерах нашей истории, а пьяный люд, им легче было управлять. Сознательно из учебного процесса были исключены предметы, пробуждающие в человеке чувство родины. Продуманный, изуверский запрет преподавания в школах краеведения достиг своей гнусной цели – в провинциальных городах и деревнях подрастающее поколение ничего не знало о своей малой родине, они стали гнушаться ее, рваться в чужие города. Краеведение когда-то не зря называли отечествоведением. Да что там краеведение, когда школьник, изучая историю, больше понимал об истории мира, чем об истории Руси и России. Какие-то сверхмогучие космополитические силы сознательно глушили и вытравливали из человека историческую память. И вот в это переломное, сложное время, когда ростки русского самосознания могли либо ожить и зацвести, либо окончательно зачахнуть, появились книги Белова, Чивилихина, Распутина, Солоухина, Абрамова. Из далекой Киргизии пришел и влился в дискуссию мощный трогательный роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», роман о тайнах беспамятства, о Манкурте, которому надевают обруч на голову, чтобы отбить память. Книги писателей взрывают общественное мнение, пропахивают сознание…

Был ли Василий Белов в числе писателей первопроходцев? Безусловно. Россия из века в век слыла крестьянской державой. Любой удар по крестьянству означал удар по России. Разрушение деревень, искоренение крестьянского мировоззрения привело к ослаблению России, к потере ее могущества.

Произошел насильственный разрыв, отчуждение крестьянина от земли, устоев, праздников, обычаев, традиций. Разорван крестьянский календарь. Россия утратила крестьянский образ жизни, а значит, подвергла себя самоуничтожению. Спасением могло стать возвращение к истокам, к крестьянскому началу, ладу.

В пору исканий путей спасения страны удивительно точным и мощным взрывом прозвучал «Лад» Белова.

На его очерках, как на дрожжах, стал подниматься интерес к истории крестьянского развития страны, к трагедии раскулачивания, к осмыслению крестьянского труда, быта. Извечную тягу крестьянина к красоте, совершенству и простоте Белов назвал емким словом лад.

И покатили городские детеныши в села и деревни искать свои корни, покупать дома для жизни иной, несуетной, такой патриархальной, как в книге Белова.

Зачесались руки у ценителей антиквариата и русской старины, помчались они по долам и весям отнимать и перекупать у стариков иконы, лапти, самовары, прялки.

Заскрипели перья у краеведов, окрыленных правдой и смыслом их труда, пошли они по деревням, архивам и музеям собирать крупицы истории исчезающих деревень, промыслов, традиций, начали воспроизводить летопись утраченного, соединять нить времен.

В школах преподаватели и ученики потянулись к изучению истории малой родины, тут и там пооткрывались школьные краеведческие музеи.

Перестали журналисты в столичных изданиях гнушаться темы крестьянского труда, жизни деревень и сел.

Лад! Лад! Русский лад!

Вот чего не хватало русскому человеку.

И тут бы власти понять, осмыслить, поддержать процесс восстановления исторической памяти, возглавить движение по возрождению сельского хозяйства, вернуть крестьянам чувство хозяина, дать под их программы достойное финансирование! Конечно, покаяться за коллективизацию, за то, что Тухачевский истреблял тамбовских крестьян газом, за снос неперспективных деревень. В общем, произвести, как говорил с трибуны съезда народных депутатов СССР Василий Белов, реабилитацию крестьянства. Но власть испугалась. Поиграла в фермерство, поупражнялась в критике прежней аграрной политики, назвала деревню «черной дырой» и бросила ее в рыночную стихию, то есть на произвол судьбы.

Не этого ждал Белов. Не за словеса правильные и неправильные боролся он.

Белов понял: власть боится появления в стране настоящего, крепкого независимого хозяина на земле, крестьянина, знающего цену и свободе, и труду. Чиновник, вскормленный западными ценностями и одетый во все заграничное, нутром чувствовал: ему не властвовать, не жрать икру с балыком, как только на земле появится новый кулак, независимый и богатый крестьянин.

Начался откат. Началась тотальная приватизация, грабеж природных ресурсов и невиданное ограбление и унижение последних крестьян.

Снова по всем каналам телевидения и во всех центральных газетах полилась неудержимая извращенная ложь на русскую деревню. Вновь стала искажаться, мазаться черной краской история крестьянской России.

Посыпались стрелы критики и в адрес Белова. Его перестали издавать и переиздавать. А книгу, ставшую гимном русского лада, энциклопедией крестьянской жизни, предали забвению. Вместо того, чтобы включить ее в школьные программы, снять по ней документальные фильмы, ее просто-напросто списали в архив. Ненавистники всего русского вернулись к коммунистическим страшилкам, начали повторно внедрять в сознание россиян, какой непотребной была жизнь крестьян в стране на протяжении многих веков. История жизни русской деревни, по их рассказам, – это беспробудное пьянство, жадные и ленивые помещики, бродячие нищие, холерные бунты, толстопузые попы, лютые кулаки-мироеды. Непонятно только было, а кто же тогда кормил страну, где рождались Ломоносовы?!

История жизни русской деревни, рассказанная Беловым, выглядела иначе, правдивее и интереснее. «Лад» не является идеализированным представлением жизни крестьян, нельзя считать его и этнографическим трудом, идеализирующим нравы, обычаи и быт деревни. Белов пересказал, переложил рассказы матери Анфисы Ивановны, других крестьян Тимонихи на бумагу. Он напомнил россиянам, какой на самом деле была жизнь деревни и что мы потеряли в стране с уничтожением этой жизни. Зачем ему выдумывать крестьянские промыслы, обычаи, саму идею цикличности крестьянского мира?! Зачем идеализировать, возвеличивать труд крестьянина, вышедшего на заре косить траву, умеющего подковать коня и выковать ограду, поющего колыбельную сынишке, ткущего сарафан и украшающего дом-корабль резными наличниками?! И сенокосная пора воспевалась не одним поэтом, и мастерство кузнеца всегда славилось на Руси! Что же такого Белов приукрасил, назвав бани банями, мельницы мельницами, сеновал сеновалом?!

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?