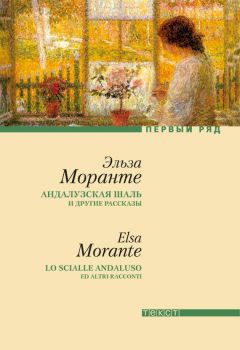

Текст книги "«Андалузская шаль» и другие рассказы"

Автор книги: Эльза Моранте

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)

Антония вглядывалась в его лицо, пораженная случившейся переменой, изучала каждую морщинку. Затем, опомнившись, она молча слезла с кровати, подошла к окну и, стараясь не глядеть наружу, плотно закрыла ставни. Она на цыпочках кружила по комнате, собирая разбросанную одежду, и бережно складывала ее на стуле. Антония уже собиралась скользнуть под одеяло, как вдруг забеспокоилась. Почему ее друг хотел, чтобы она спала? Может быть, он желал тайно, среди ночи, подняться и оставить ее навсегда? И тогда она, проснувшись, снова осталась бы одна, как прежде.

С озорной улыбкой Антония взяла конец ленты, что была вплетена в ее косы, и привязала к недвижному запястью юноши – теперь она проснется от любого его движения. Антония успокоилась и забылась сладким сном, она спускалась в глубины того сна, точно по крутой, головокружительной, вращающейся лестнице. А внизу, у подножия, сидела сестра Мария Лючилла и горько плакала, роняя крупные, тяжелые, словно виноградины, слезы. И вышивала ризы.

Тайная игра

На площади всегда стояла старомодная наемная карета, которую никто не нанимал. Клевавший носом кучер время от времени встряхивался, когда часы на колокольне отбивали время, а потом опять ронял подбородок на грудь. На углу, рядом с большим выцветше-желтым зданием муниципалитета был фонтан – струя воды вытекала из странного мраморного лица. Вокруг этого лица вились, словно змеи, толстые каменные волосы, а выпученные глаза без зрачков сочились мертвым взглядом.

Вот уже почти три века напротив муниципалитета высился дом. Это был ветхий патрицианский дом, прежде величественный, а ныне заброшенный и убогий. Его лепной фасад, серый от времени, нес на себе знаки разложения. Парящие на страже входа купидоны были грязны и щербаты, с мраморных фестонов опали цветы и листья, а на запертых дверях проступила плесень. Однако дом был жилой, хотя его хозяева, наследники некогда громких, но ныне опустившихся родов, показывались редко. Время от времени их навещал священник или врач, да раз в несколько лет наезжали родственники из дальних городов, но быстро ретировались.

Внутри дома шла анфилада больших, пустынных зал, куда в ветреные грозовые дни проникала через разбитые стекла пыль и текла дождевая вода. Со стен рваными лоскутами свисали обои и обрывки ветхих гобеленов, а на потолке среди сияющих дутых облаков плыли журавли и голые ангелочки, и пленительные женщины выглядывали из цветочных и фруктовых гирлянд. Некоторые залы были расписаны фресками, изображающими разные приключения и истории, – там обитали царственные народы, ездившие верхом на верблюдах или живущие в густых садах с обезьянами и соколами.

Двумя сторонами дом выходил на безлюдные, тесные улицы, а третьей – на глухой сад, своего рода тюрьму, окруженную высокими стенами, где тосковали редкие лавры и апельсины. Садовника хозяева не держали, и маленькое пространство сада заполонила крапива, а из стен пробивалась трава с чахлыми голубоватыми цветами.

Дом принадлежал семье маркизов, и почти все комнаты пустовали; сами же хозяева ютились в маленькой квартирке на третьем этаже, обставленной дряхлой мебелью, из которой в ночной тишине слышались слабые стенания жуков-точильщиков. Маркиза и маркиз, люди вида убогого и невыразительного, несли на себе отпечаток какого-то унылого сходства, мимикрии, проявляющейся иногда после многолетнего сожительства. Оба они были худые и блеклые, с бледными губами и впалыми щеками, а их движения напоминали подергивания марионеток. Возможно, вместо крови в их венах лениво струилась какая-то желтоватая субстанция, и единственная сила поддерживала связь между ними: для нее – власть, для него – страх. На самом деле маркиз когда-то был одним из влиятельных лиц провинции, бездумным и жизнерадостным, озабоченным только тем, как удержать последние остатки унаследованного имущества. Но маркиза его воспитала. Настоящая утонченность, по ее мнению, состояла в том, чтобы не смеяться и не разговаривать громким голосом, а более всего в том, чтобы скрывать от других собственные тайные слабости. Согласно ее правилам, грехом было: кривить губы, ерзать, с силой выдыхать носом воздух, и маркиз, боясь опуститься до недопустимых жестов или звуков, давно старался не делать жестов и не издавать звуков вообще, превратившись в своего рода мумию с покорными глазами и склоненной головой. И все равно ему не удавалось избежать разносов и нагоняев. В высшей степени воспитанная и едкая, супруга часто колола его то прямыми упреками, то намеками на некоторых неназванных лиц, достойных только позора, каковые, говорила она, не имея собственной воли и неспособные воспитать собственных детей, привели бы дом в запустение, если бы милость Божья не послала им Жену. И муж выносил все эти издевательства, не моргнув глазом, в ожидании того часа, когда он с мелочью в кармане, оставленной ему суровой Управительницей, выходил на прогулку. Возможно, среди одиночества сельских тропинок он позволял себе неумеренные жесты, плясал каватины и смачно выдыхал носом. И правда, когда он возвращался, в его глазах был заметен странный свет, и это невольное проявление его безалаберного, плохо воспитанного внутреннего мира возбуждало в маркизе подозрения. Весь вечер она преследовала его вопросами, все более и более ядовитыми и утонченными, с целью вырвать у мужа компрометирующее его признание. И бедняга своим неестественным кашлем, бормотанием и предательским румянцем компрометировал себя все больше, так что в конце концов маркиза установила за мужем придирчивый и строгий контроль и решила почаще сопровождать его на прогулки. Он безропотно покорился. Но огонь в его маленьких глазках стал с тех пор постоянным, загнанным и вовсе не радостным.

Вот такие родители произвели на свет троих детей, для которых с первых лет мир стал образом и подобием этого дома. Другие обитатели города были не более чем смутными наваждениями – неприятные и злобные сопливые мальчишки, женщины в черных грубых чулках, с длинными и намасленными волосами, набожные унылые старики… Все эти плохо одетые призраки были там – на коротких мостах, в переулках, на площади. Дети ненавидели город. Когда они гуськом выходили из дому и, в сопровождении единственного в доме слуги, крались вдоль стен, то кидали по сторонам косые презрительные взгляды. Местные мальчишки мстили им насмешками, устроив им черный террор.

Слуга был высоким грубым человеком с волосатыми руками, широкими ноздрями и маленькими изменчивыми глазками. За подчинение, в каком он находился у маркизы, он платил детям тем, что обращался с ними как хозяин. Когда он сопровождал их, слегка виляя бедрами, и, глядя сверху вниз, звал их сухим голосом, детей трясло от ненависти. И даже на улице их преследовали краткие наставления матери: они шли в порядке, молча, со строгими лицами.

Почти всегда прогулка заканчивалась у церкви, вход в которую был обрамлен двумя колоннами, увенчанными парой тяжелых, спокойных львов. В вышине большая роза пропускала в неф синеватый свежий свет, в котором смутно колыхалось пламя свечей. В апсиде стояло большое распятие – из влажных ран Христа сочилась фиолетовая кровь, – а вокруг него жестикулирующие и бьющие себя в грудь фигуры.

Трое детей смиренно преклоняли колени и молитвенно складывали руки.

Антониетта, старшая, хотя ей уже исполнилось семнадцать, фигурой и одеждой походила на маленькую девочку. Она была худа и неуклюжа, а ее гладкие волосы – поскольку в доме не имели обыкновения часто мыть голову – издавали слабый мышиный запах. Их разделял надвое пробор, который доходил до самого затылка, где волосы росли совсем короткие и тонкие, – ив этом проборе было что-то беззащитное и требующее заботы. Нос у девушки был длинный, хрупкий, с горбинкой, а тонкие губы дрожали, когда она говорила. На бледном худом лице глаза двигались с нервной страстностью, однако в присутствии маркизы они темнели и опускались.

Антониетта носила косы, которые спускались по спине, и черное платьице, такое короткое, что, когда она наклонялась слишком торопливо, становились видны ее холщовые панталоны, узкие и длинные, почти до колен, обшитые красной тесьмой. Платьице застегивалось сзади, поверх кружевного белья. Черные чулки держались на простой резинке, перекрученной и потрепанной.

Средний, Пьетро, почти шестнадцати лет, был добродушным мальчиком. Он передвигал свое низкое коренастое тело неторопливо, а в глазах его под густыми ресницами таилось выражение кротости. У Пьетро была добрая домашняя улыбка, и его зависимость от сестры с братом становилась заметна с первого взгляда.

Джованни, младший, был самым никудышным из всей семьи. Его жалкое тело – словно он родился уже стариком – казалось уже слишком увядшим, чтобы расти, но подвижными и ясными глазами он походил на сестру. После коротких моментов нервной активности Джованни внезапно впадал в оцепенение, за которым следовала лихорадка. Врач говорил: «Не могу поверить, что он находится в возрасте развития».

Когда его охватывала эта необъяснимая и странная лихорадка, по телу пробегали судороги, как от электрического тока. Он знал, что это знак, и ждал, сжав губы и расширив глаза, развития болезни. Дни напролет кошмары бродили вокруг его постели с непрекращающимся гудением, и в дымном воздухе безобразная тоска наваливалась на него. Потом дело шло к выздоровлению, и Джованни, еще слишком слабый, чтобы двигаться, съеживался в кресле и выбивал ритм пальцами по подлокотникам. Тогда он думал. Или читал.

Занятая своей ролью экономки, маркиза не слишком усердно следила за воспитанием и образованием детей – ей достаточно было, чтобы они молчали и не двигались. Джованни был вынужден, таким образом, читать странные книги, выкопанные то там, то сям, в которых действовали персонажи в невиданных одеждах – в широких шляпах и бархатных камзолах, в париках и при шпагах, а дамы носили фантастические платья, украшенные драгоценными камнями и золотыми нитями.

Все эти люди говорили на крылатом языке, который умел взлетать в поднебесье и низвергаться в пропасти, – сладкий в любви, грозный в гневе, – и переживали приключения, о которых мальчик давно грезил. Он поделился с братом и сестрой своим открытием, и всем троим стало казаться, что они узнают этих людей из книг в фигурах на стенах и потолках дома и что те давно уже жили с ними, но только прятались где-то в подземельях их детства, а теперь снова выходят на свет. Очень скоро между детьми возникло тайное соглашение. Когда никто не мог их подслушать, они разговаривали о своих творениях, разбирали их и строили вновь, обсуждали подробно – пока те не стали жить и дышать в них самих. Глубокая ненависть или любовь связывали их с тем или с этим персонажем, и зачастую всю ночь напролет они проводили без сна, разговаривая друг с другом теми словами. Антониетта спала одна в маленькой комнатке, смежной с комнатой братьев. Спальня родителей была отделена от детских большим залом, приемной и столовой, так что никто не слышал детей, когда они, каждый в своей кровати, разыгрывали диалоги за любимых персонажей.

Это были разговоры, восхитительные своей новизной.

– Леблан, кавалер Леблан, – шептал с правой кровати более грубый голос Джованни, – вы наточили сверкающие шпаги перед дуэлью? Скоро займется кровавый рассвет, а вам известно, кавалер, что гордый лорд Артур не знает жалости к людям и не трепещет перед лицом смерти.

– Увы, брат мой, – стенал голос Антониетты, – я подготовила светлые повязки и душистые мази. Пусть по воле Неба послужат они, чтобы умастить тело врага, которого вы сразите.

– Кровавый рассвет, кровавый рассвет, – бормотал Пьетро, не отличавшийся фантазией и всегда как будто сонный. Но Джованни тут же прерывал его, подсказывая брату нужные слова.

– Ты, – говорил он, – должен отвечать, что бесстрашно встретишь опасность и что не по силам графу Артуру заставить тебя отступить, да и вообще, не родился еще такой человек.

Случилось так, что трое детей изобрели театр.

Их персонажи целиком вышли из тумана воображения, со звоном оружия и шелестом платьев. Они обрели плоть и голос, и для детей началась новая, двойная жизнь. Стоило маркизе удалиться в свою комнату, слуге – на кухню, а маркизу выйти на прогулку, как каждый из троих преображался в соответствии со своей ролью. С прыгающим сердцем Антониетта закрывала входные двери и превращалась в принцессу Изабеллу. Влюбленного в Изабеллу Роберто представлял Джованни. Только у Пьетро не было постоянной роли, и он становился то соперником, то слугой, то капитаном корабля. И такой живой была сила воображения, что каждый забывал о себе настоящем. Часто тоскливыми вечерами, когда маркиза засиживалась в гостиной допоздна, эта удивительная тайна, как сжатая пружина, распрямлялась, и они украдкой бросали друг на друга сияющие взгляды. «Еще немного, – означали они, – и мы поиграем». Вечером, в темноте, под одеялом, образы игры наполняли их одиночество, и намечались формы приключений, которые предстояли героям завтра. Они улыбались друг другу, но, если сцена была кровавой и трагической, сжимали кулаки.

Весной даже сад-тюрьма зажил новой, неестественной жизнью. В солнечном углу протяжно орал полосатый рыжий кот, прикрывая зеленые глаза. Странные, внезапные и живые запахи, казалось, вспыхивали там и тут, исходя то от кустов, то от кучи земли. Больные тенью цветы раскрывались и опадали в тишине, и их лепестки пятнами собирались меж камней. Запахи влекли ленивых бабочек, роняющих пыльцу.

Вечерами нередко ложились теплые глухие дожди, едва-едва увлажнявшие землю. За ними налетал низкий, тяжелый ветер, напоенный запахами, бродящими по ночи. После завтрака маркиз с маркизой дремали на стульях. Разговоры крестьян на закате казались кознями заговорщиков.

А фабула тайной игры продолжала набирать силу на далекой сказочной планете, известной только им троим. Захваченные колдовством, пытаясь ее осмыслить, дети не спали ночи напролет. Как-то ночное бдение особенно затянулось: Изабелла и Роберто, разделенные любовники, должны были совершить побег, чтобы вновь обрести друг друга, и дети не находили себе места в кроватях, обдумывая дальнейшее и пытаясь понять, как следует поступить в таких серьезных обстоятельствах. В конце концов мальчики уснули, и лица выдуманных героев стали постепенно растворяться под их веками между вспышками и темнотой, пока не погасли совсем.

Но Антониетта не могла заснуть. Иногда ей казалось, что она слышит смутную долгую жалобу в ночи, и, встревоженная, она напрягала слух. Порой странные шумы под потолком внезапно прерывали пьесу, которую она продолжала сочинять, спрятавшись с головой под одеяло. Антониетта осторожно вошла в комнату к братьям и тихо окликнула их.

Джованни, сон которого был чуток, рывком сел на кровати. Поверх ночной рубашки сестра накинула старый платок из черной шерсти. Ее гладкие, не слишком густые волосы были распущены, а глаза отблескивали в полутьме светом свечи, которую Антониетта держала прямо, обеими руками.

– Разбуди Пьетро, – сказала она, опускаясь на кровать подле брата, с нетерпеливой торжественностью.

На соседней кровати зашевелился Пьетро и приоткрыл заспанные глаза.

– Это про игру, – объяснила она.

Лениво, через силу, Пьетро привстал, опершись на локоть. Мальчики смотрели на сестру: старший рассеянно и сквозь дрему, младший – сразу заинтересовавшийся – внимательно, вытянув лицо со старческими и детскими чертами по направлению к огню.

– Случилось так, – начала Антониетта с торопливой поспешностью, как тот, кто говорит о неожиданном и важном событии, – что во время охоты Роберто написал записку и спрятал ее в дупле дерева. Борзая Изабеллы каким-то чудом побежала к этому дереву и вернулась с запиской в зубах. «Придумай способ исчезнуть, – писал Роберто, – и с наступлением темноты будь в лесу, который окружает замок Шалана. Там мы встретимся и убежим». Так вот, пока все гонятся за лисой, я убегаю и встречаюсь с Роберто. Дует ветер, Роберто сажает меня на своего коня, и мы убегаем в ночь. Но всадники замечают наше отсутствие и преследуют нас, трубя в трубы.

– Сделаем так, чтобы их нашли? – спросил Джованни, и глаза его загорелись интересом в красноватом свете свечи.

Сестра не могла усидеть на месте, она стала размахивать руками, так что пламя свечи беспорядочно замерцало и по стенам понеслись то слабые всполохи, то тени.

– Еще непонятно, – ответила она. И добавила с таинственным и торжествующим смехом: – Потому что сейчас мы пойдем в Охотничий зал играть в игру.

– В Охотничий зал? Невозможно! – сказал Пьетро, тряся головой. – Ты шутишь! Ночью! Нас услышат и поймают. И тогда все кончено.

Но двое других набросились на него:

– Тебе не стыдно? Ну и трус!

С видом решительного бунтовщика Пьетро снова плюхнулся на кровать:

– Я никуда не иду. Нет.

Тогда Антониетта стала его упрашивать.

– Не порти все, – просила она, – ты ведь играешь охотников с трубами.

Таким образом она победила последнее сопротивление Пьетро, который все-таки решил подняться. Он надел, как и брат, поношенную фланелевую рубашку и заправил ее в короткие штаны. Антониетта, оглядевшись, открыла дверь, выходившую на лестницу.

– Возьмите свечу тоже, – попросила она едва слышно. – Там нет света.

И все трое отправились, шагая друг за другом, по узкой, грязной и темной лестнице. Охотничий зал находился на втором этаже, сразу за лестницей. Это была одна из самых просторных комнат дома, и царившее в ней запустение, из-за которого другие помещения казались невзрачными, здесь оживлялось большими фресками с рисунками животных по стенам и на потолке. На фресках были изображены сцены охоты на фоне скалистых пейзажей с темными, взъерошенными деревьями. Множество борзых, вытянув вперед морды и назад – задние лапы, носились повсюду в стремительном беге, и лошади вставали на дыбы или выступали торжественно в своих красных расшитых золотом попонах. Охотники – в причудливых одеждах из шелка и бархата, чешуйчатых, как рыбья кожа, в высоких шапках с длинными плюмажами или в зеленых треуголках – вышагивали стройно, трубя в трубы. Желтые и красные флаги бились под набухавшим уже небом, а из скалы прорастали травы с острыми листьями и раскрывались жесткие цветы, похожие на камни. И все это съедала тьма. Свечи своими слабыми лучами выхватывали в пустоте зала живые цвета седел или белые крупы лошадей. По стенам гигантские тени детей размашисто двигались шагами великанов.

Они закрыли двери. Действие началось.

Ночная тишина была безмерна; ветер стих, и деревья в лесу были недвижимы. Антониетта стояла возле нарисованного дерева, в котором неожиданно заструились соки. Уснувшие, но живые птицы таились в листве. И тут на девушке, как по волшебству, расцвело длинное платье, пышное, как растения, а поверх него повисла золотая сумка. Ее волосы заплелись в две светлых косы, а зрачки расширились от страха.

– Не бойся, любовь моя, я здесь, здесь, с тобой, – шепнул ее брат, превращаясь в отважного рыцаря.

Его нежное лицо, лицо фавна, выступило из темноты.

– Роберто! – слабым голосом воскликнула она. – Роберто! Обними меня, любовь моя!

В ней внезапно раскрылась неопределимая грация. Зубы и глаза сверкали красотой, гибкая шея и губы стали изысканно очерченными. Она склонилась перед своим рыцарем, и голые колени коснулись пола.

– Что ты делаешь, невеста моя? – спросил он. – Встань!

Девушка поднялась.

– Ты пришел, – прошептала она почти со стоном, – и нет больше ночи, нет страха. Наконец я рядом с тобой! Теперь мы будто внутри крепости, в гнезде. Знал бы ты, какая это была тоска, как я плакала все эти одинокие ночи! А ты, сердце мое, как ты проводил их?

– Я скитался, – отвечал он, – верхом на моем коне, думая о том, как похитить тебя. Но не вспоминай, избранница моя, о времени одиночества. Теперь все в прошлом. Никакая сила не сможет разделить нас. Мы вместе навечно.

– Навечно! – повторила она зачарованно.

Она улыбалась, опустив веки, она вздыхала и дрожала. И внезапно порывисто прижалась к нему:

– Тебе не кажется, что там, вдали, слышится будто звук трубы?

Роберто прислушался.

– Мне в трубу дудеть? – спросил Пьетро, подойдя поближе.

В этом он был мастер: умел изображать звук духовых инструментов и голоса животных, и щеки его раздувались невероятным и чудовищным образом.

– Да, – пробормотали оба.

Звук трубы послышался вдали, хриплый и низкий, он постепенно становился все ближе и звонче. В лесу поднялся ветер, его порыв потащил за собой кроны деревьев, как полотнища знамен. Заплясали вокруг кони, всадники качались в седлах, в свистящем воздухе кружились соколы. Гончие бросились в тень деревьев, а всадники, затрубив в рога, закричали:

– Ола! Ола! – и поскакали вперед среди пламени факелов, рисовавших дымные полосы и круги.

Изабелла вскрикнула и, запрокинув голову, схватилась за Роберто.

– Моя Королева! – воскликнул тот. – Никто не разорвет этих объятий! Клянусь. Этим поцелуем скрепляю я свою клятву. А теперь приходите! Приходите за нами, если у вас хватит духу!

Мальчик и девочка поцеловали друг друга в губы. Джованни будто бы стал выше ростом. С порозовевшими скулами и стуком в висках он прижимался к сестре. И она – волосы в беспорядке, горящий рот – кинулась в исступленный танец.

– Сюда, всадники и лошади! – кричали они вместе.

И Пьетро скакал по залу туда-сюда, раскачиваясь коренастым телом, и надувал щеки, словно дул в большую дудку.

И тут спектакль и ликование были прерваны. Деревья и всадники застыли, снова став плоскими, и пыльное безмолвие вернулось в зал. В свете свечей теперь стояли лишь трое детей.

Дверь открылась. На пороге появилась маркиза – ночью ей вздумалось заглянуть в комнаты детей, и расследование привело ее в Охотничий зал.

– Это что за представление? – вскрикнула она тупо и пронзительно.

И вошла с канделябром в руках и маркизом за спиной. Их тени гротескными полосами ползли по стене. Подбородок и острый нос, ссохшиеся пальцы и колыхающаяся коса маркизы, пристегнутая к верхушке черепа, колебались в этом, теперь более ярком, свете, а маленькая незаметная фигурка маркиза стояла, не шелохнувшись, позади. В своей потертой домашней одежде в желтую и красную полоску он походил на жука, а редкие седые волосы, смазанные, как всегда, какой-то помадой и приглаженные к голове, придавали маркизу испуганный вид. Он благоразумно остался снаружи, словно боялся споткнуться, и вытянутой рукой закрывался от света канделябра.

Маркиза обвела детей острым взглядом, который заставил их похолодеть, потом повернулась к дочери, подняв брови, и, улыбаясь с презрительной иронией, воскликнула:

– Вы только посмотрите на нее! Очень мило! И, внезапно став гневной и воинственной, продолжила, повысив голос:

– Вам должно быть стыдно, Антония! Вы мне дадите объяснения…

Дети молчали. Но если братья стояли смущенные, опустив глаза, то Антониетта забилась в угол, прижавшись к своему только что убитому дереву, и смотрела на мать удивленными, широко открытыми глазами, как молодая перепелка при виде ястреба. Затем ее бледное лицо с побелевшими губами стало покрываться беспорядочным буйным румянцем, выступавшим на коже темными пятнами. Губы дрожали, она пребывала в растерянном замешательстве, охваченная болезненным безудержным стыдом. Девушка все глубже вжималась в угол, как будто боялась, что кто-нибудь захочет схватить ее и обыскать.

Последовавшая за этим сцена потрясла братьев: сестра упала на колени, и мальчики решили, что она собирается просить прощения. Но Антониетта закрыла руками горящее лицо и начала странно сотрясаться от хриплого, лихорадочного смеха, который скоро перешел в неудержимые рыдания. Она отняла руки от перекошенного лица, ноги ее оцепенели, и, упав на пол, она стала по-детски дергать себя за распущенные волосы.

– Антониетта! Что случилось? – воскликнул пораженный маркиз.

– Замолчи! – приказала маркиза и, заметив, что дочь, метаясь на полу, оголила тонкие белые ноги, брезгливо покрутила головой. – Вставайте, Антониетта, – скомандовала она.

Но ее голос только ожесточил дочь, которую, казалось, охватила ярость. Это ревность к их тайне сотрясала ее. Братья молча отошли в сторону, и Антониетта осталась одна посреди комнаты, мотая головой, как будто хотела стряхнуть ее с шеи, и сопровождая рыдания беспорядочными и бесстыдными движениями.

– Помогите мне поднять ее, – в конце концов сказала маркиза.

Едва родители коснулись ее, Антониетта замерла в неподвижности. Когда ее подняли под руки, она бессознательно двинулась наверх по тускло освещенной лестнице, ее глаза были сухи и неподвижны, на губах пена гнева, ее крики перешли теперь в мычание, сдавленное и прерывистое, но полное ненависти. В своей постели, куда ее заставили лечь, Антониетта все еще продолжала всхлипывать. Ее оставили одну.

В соседней комнате братья не могли не прислушиваться к этим стенаниям, которые отвлекали их даже от мысли о разрушенной тайне. Затем Пьетро провалился в сон без снов, и Джованни остался один бодрствовать в этой темноте. Не находя себе покоя, он ворочался с боку на бок, пока не решился и, оставив постель, не вошел босиком в спальню сестры. Это была тесная, длинная комната, в которой все дышало детством, но детством интернатским. Потолок был украшен выцветшей сценкой: стройная женщина, одетая в оранжевое платье, танцевала, протягивая руки к разрисованной вазе. Унылые стены были покрыты пятнами, пара старых красных шлепанцев стояли у деревянной кровати, а на стене ангел с распростертыми крыльями держал чашу со святой водой. Ночная лампадка бросала на кровать бессильный голубоватый свет.

– Антониетта! – позвал Джованни. – Это я…

Сестра, казалось, не слышала зова, хотя глаза ее были открыты и полны слез. Она лежала, погруженная в свои детские обиды, сжав трясущиеся губы, и не двигалась. Постепенно ее глаза начали закрываться, мокрые ресницы стали длинными и лучистыми. Вдруг, словно встряхнувшись, она воскликнула:

– Роберто!

И это имя, и острая нежность в голосе, полном слез, ошеломили брата.

– Антониетта! – повторил он. – Это я, твой брат Джованни!

– Роберто! – вновь произнесла она уже тише.

Теперь, успокоившись, она казалась замкнувшейся в себе и внимательной, словно осторожно шла по следам сна. И тут, в тишине, брат тоже заметил Роберто: высокий, слегка напыщенный, в черном бархатном камзоле, с богато украшенным оружием и с серебряными пряжками, Роберто стоял между ними.

Антониетта казалась теперь спокойно спящей. Джованни вышел в коридор. Здесь его окутала тишина дома, тишина затхлая, и вместе с тем беспредельная, как в могиле. Он стал задыхаться, и тошнота подступила к горлу, так что он подошел к широкому окну на лестнице и открыл его. Джованни услышал в ночи глухие удары, точно что-то мягкое падало на песок в саду. Пространство сада, живое и чувственное, открывалось перед ним, и необходимости бежать отсюда, которую он и раньше ощущал, хотя и смутно, Джованни не мог больше сопротивляться.

Без мыслей, почти машинально, он вернулся в свою комнату и натянул в темноте одежду. С туфлями в руках спустился по лестнице; скрип закрывающейся за ним двери заставил его сжаться от страха и вместе с тем доставил удовольствие, словно песня.

– Прощай, Антониетта, – сказал он тихо.

Он думал, что больше никогда не увидит Антониетту, никогда больше – дом и площадь. Надо было только идти прямо вперед, потому что всего этого больше не существовало.

На пустынной площади слышалось сиплое журчание фонтана, и Джованни отвернулся в другую сторону, оторвав взгляд от злобного мраморного лица. Пробежал по знакомым улицам, пока не началась деревенская окраина, а потом и открытые поля. Уже высокая зеленая пшеница росла по обе стороны, горы вдали казались смутными нагромождениями туч, и поздняя, как будто истощенная, влажная и неподвижная ночь тяжело дышала под светом звезд. «Дойду вон до тех гор, – думал Джованни, – а там уже и до моря». Он никогда не видел моря, и призрачный ропот ракушки, которую он в раннем детстве, играя, прижимал к уху, вернулся к нему теперь живым и отраженным отовсюду, так что мальчику почудилось, что вместо полей вокруг него медленным водоворотом кружится спокойная вода. Чуть погодя он подумал, что уже долго идет, а от городка отошел совсем немного. Устав, он решил отдохнуть под деревом с гладким стволом и широкой кроной, разделенной на две равные части, похожие на раскинутые ветви креста.

Он уже прислонил голову к стволу, когда вдруг почувствовал, что его бьет озноб. «Плохо дело», – подумал Джованни испуганно, но вместе с тем как-то спокойно. И в самом деле, в него вползала лихорадка, врезаясь раскаленными мутными лучами в его тело, уже слишком слабое, чтобы подняться. Внезапно его зрение обострилось, так что Джованни различал теперь копошение ночных животных, которые окружили его, он видел, как хлопают и зажигаются их глаза, похожие на тусклые огни.

Они подмигивали, и Джованни узнал их всех, и, наверное, смог бы подозвать каждого и задавать им бесконечные вопросы, которые он копил с раннего детства.

Но уже со странной спешкой на смену ночи шел день. Появилась ясная заря, под светом которой пейзаж преобразился в огромный меловой город, пыльный и заброшенный, в нагромождении хижин, похожих на земляные кучи, и приземистых колонн. Из этого города, со стороны солнца, появилась Изабелла, большая на фоне неба, как облако, в одежде, которая была словно чаша красного цветка. Она подходила все ближе к нему, хотя ноги ее не двигались. Голые плечи были опущены от усталости, но закрытый рот, казалось, улыбался, а стеклянные неподвижные глаза смотрели на него усыпляющим взглядом.

И он легко уснул. И как же ненавистен был слуга, который на склоне дня нашел его и принес домой своими грубыми руками! Как и раньше, Джованни лежал теперь в своей кровати днями, вычеркнутыми из жизни. У постели брата дежурила Антониетта. Она сидела там, медлительная и спокойная, иногда что-нибудь вышивая, но чаще не делая ничего. Смотрела на брата, который бредил в своих докрасна раскаленных мирах, и время от времени давала ему попить. Она сидела в своем платьице, с гладко причесанными волосами, похожая на служанку в монастыре.

Казалось, ее губы обожжены.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.