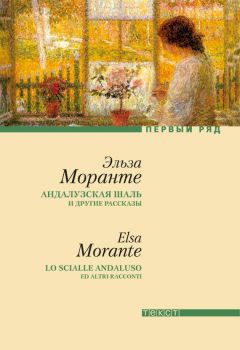

Текст книги "«Андалузская шаль» и другие рассказы"

Автор книги: Эльза Моранте

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)

– Хватит!

Ему вторил и другой:

– Хватит! Иди спать!

– Иди переоденься!

– Иди домой и умойся!

– Довольно! Хватит!

Испуганный голосок артистки больше не слышался за криками и свистом, и только теперь Андреа осознал, что предмет этих нападок – Фебея! Он вскочил со своего места и увидел, что пианист внизу, в оркестровой яме, застыл, опустив руки вдоль тела. Виолончелист, встав, почти гневным жестом кладет виолончель со смычком на стул, а саксофонист перестал играть и замер с висящим на шее инструментом и с вопросительным выражением на лице. Только ударник еще какое-то время продолжал бить по тарелкам и давить на педаль своего барабана, в восторге от собственного грохота.

Мгновенье Фебея, словно онемев, неподвижно стояла посреди сцены. Затем она быстро развернулась и исчезла за кулисами. Опустился занавес, в зале вспыхнул свет, а зрители стали демонстративно издавать облегченные восклицания, еще более обидные, чем все недавние оскорбления. Потемнев лицом и дрожа от негодования, Андреа сжал кулаки со смутным желанием кинуться на кого-нибудь из зрителей и убить его! Но мальчика уже стиснул и нес с собой поток людей, бредущих к выходу.

Он яростно стал выбираться из этой толпы и остался вместе с горсткой замешкавшихся зрителей в почти пустом партере. Под низким потолком зала электрические лампы высветили убогую краску на стенах с претензией на желтоватый мрамор, пыльный пол из потемневшего дерева, усыпанный окурками и бумажками, беспорядок в оркестровой яме: раскиданные как попало стулья вокруг закрытого пианино и ударной установки.

Сбоку от оркестровой ямы небольшая деревянная лестница вела на сцену. Андреа взбежал по лесенке, отодвинул занавес и пересек сцену. Двое рабочих, снимавших кулисы, закричали ему: «Эй, что тебе тут надо?» Андреа пожал плечами и с разбега влетел в группу девушек в матросских костюмах, позировавших для фотографии в слепящем свете прожектора. «Эй, куда несешься? Смотри, куда идешь!» – возмутились девушки, а фотограф в раздражении воскликнул, что он испортил снимок, и крикнул ему вслед какие-то ругательства. Наконец, побегав наудачу среди хаоса пустых коробок, наваленных кучами досок и деревянных задников, он очутился на той же лестничной площадке, откуда попал в зрительный зал. По лестнице спускалась девушка в большой черной шляпе и с голыми ногами.

– Пожалуйста, – попросил он, – скажите, где госпожа Кампезе?

– Кто?

– Госпожа… Фебея!

– А, Фебея! Иди по этой лестнице, она в гримерке.

Наверху лестницы, в коридоре, куда выходили двери гримерных, собралась небольшая кучка людей, которых Андреа едва заметил, слишком взволнованный, чтобы рассматривать их или прислушиваться к разговорам. И все-таки до его слуха долетали какие-то фразы, которые, как это порой бывает, он вспомнил и смысл которых осознал лишь несколько дней спустя.

– Плачет.

– Ну да, жалко, но куда она смотрела! Что, не нашлось никого, кто бы ей это сказал? Она и в зеркало не глядит? С такими бесформенными бедрами, как у коровы, с тощими ножками, она еще и выступает в прозрачном шелковом платье, в классическом танце, как будто она Туманова! Слуха нет, голос скрипучий, как у кузнечика, и она еще хочет петь! «Недавний триумф в Вене»! Наверное, в Вене не особо разборчивы!

– Бедняжка, изображает из себя порхающую бабочку, а сама весит Бог знает сколько, да и возраст…

– Сколько ей?

– Говорит, что тридцать семь…

– Ей бы лучше скетчи попробовать, что-нибудь комическое…

Андреа обратился к одному из беседовавших:

– Извините, где госпожа Фебея?

Ему указали на маленькую дверь в глубине коридора. Подходя к гримерной, Андреа услышал доносившиеся оттуда рыдания. В тесной комнатке толпились женщины, и он стал, расталкивая их, пробираться через эту толпу, как через площадь в дни революции.

Окруженная женщинами (актрисами и служащими театра), сидя возле какой-то кучи тряпья перед дряхлым трюмо, на котором царили беспорядок и грязь, его мать (всегда полная достоинства!) рыдала – без стыда, исступленно, совершенно как крестьянки на юге Италии. Одновременно она срывала с волос аляповатые гребни, а с платья – цветные стекляшки, приговаривая:

– Хватит! Хватит, все кончено.

– Мама! – закричал Андреа.

Из-под неубранных волос, спадающих ей на лицо, она посмотрела на него прекрасными смятенными глазами с наложенными черными тенями, как будто не узнавая. А затем под маской грима ее лицо стало преображаться, и резким голосом, полным животной страсти (голосом сицилийских матерей), она закричала:

– Андреуччо, сынок мой!

Он бросился ей в объятия и заплакал так сильно, что казалось, уже никогда не сможет остановиться. Наконец, вспомнив, что он мужчина, Андреа подавил плач и оторвался от матери. Тогда он почувствовал величайший стыд, оттого что вел себя так в присутствии других женщин, и стал озираться вокруг угрожающим взглядом, как будто хотел уничтожить их всех.

Мать смотрела на него с восхищенной улыбкой:

– Но как тебе это удалось? Как ты сюда попал?

Пожав плечами, он ответил:

– Я сбежал.

– Сбежал из семинарии! А… твоя сутана?

Он опять пожал плечами, и челка упала ему на глаза. Потом он с беззаботной усмешкой сунул руки в карманы штанов.

Желая остаться неуязвимым для любопытства всех этих женщин, Андреа старался не смотреть им в глаза, но украдкой разглядывал их из-под полуопущенных век, приняв вид дерзкий и надменный. Мать смотрела на него как на героя, как на партизана, перешедшего линию фронта.

– Ты сбежал из семинарии… чтобы повидать меня?

– Понятное дело.

Тут женщины вокруг стали обсуждать случившееся, подняв страшный гвалт. Андреа нахмурил брови, и над морщиной размышлений глубже обозначилась морщина суровости.

– Святой! Святой мой ангел! Сердце мое! – восклицала мать, целуя ему руки.

Она лихорадочно стирала с лица грим, обмакнув платок в баночку с кремом. Затем скрылась за занавеской, чтобы снять пышную юбку из тюля, корсет, вышитый разноцветными камнями, прозрачную шелковую комбинацию, стягивавшую ее тело, как длинный чулок. Она надела свое строгое черное платье и бархатную шляпку. Потом начала собирать отовсюду (из-за занавески, с вешалок, из корзины под трюмо) разные юбки, пачки, плюмажи, диадемы, беспорядочно сваливая все в чемодан со словами:

– Все. Завтра не выступаю. Можете сообщить это дирекции. До свидания!

Произнося эти слова, она выглядела царственно, словно капризная примадонна, а слово «дирекция» выговорила с презрительной гримасой, будто намекая на то, что эти вульгарные люди неспособны оценить ее искусство. Опустим при этом два или три язвительных замечания, которыми встретили ее заявление присутствовавшие в гримерной и к которым (как и к фразам, услышанным в коридоре) память Андреа вернулась позже.

Попрощавшись так со всеми, она взяла Андреа за руку и вывела из комнаты, и дальше, по лестнице, на улицу. Несмотря на значительность момента, Андреа оскорбился, видя, что с ним обращаются, как с ребенком, и вырвал свою руку из руки матери. Затем, прищурившись, забрал чемодан, который она держала в правой руке, чтобы нести его самому. Тогда она не только позволила ему нести чемодан, но и с бессознательным тактом оперлась на его подставленную руку!

Привратник-надзиратель в этот раз поднял на них глаза, но Андреа прошел мимо него с таким высокомерным видом, что, если в том осталась еще хоть капля чего-то человеческого, он должен был почувствовать себя испепеленным на месте, раскаяться во всех своих прошлых грехах и испытать угрызения совести за каждый из тех тысяч раз, когда он под мрачный звон ключей замыкал дверь камеры!

– Карета! – крикнула Джудитта, как только они вышли на площадь.

И тут же под услужливым хлопком кучерского хлыста пегая лошадка с колокольчиком на шее двинулась к нашим пассажирам. Джудитта, казалось, уже излечилась от недавнего большого горя. Никогда еще Андреа не видел ее такой радостной и возбужденной; усевшись поближе к нему, она обнимала его и приговаривала:

– Ах, мой милый кавалер, ангел сердца моего, какой дорогой подарок ты мне сегодня преподнес!

Она назвала кучеру адрес своей гостиницы, добавив, что Андреа может переночевать у нее, а уж завтра утром она сама позаботится, чтобы оправдать его перед монахами. Но тут Андреа вспомнил о своем долге, об обещании, данном Анаклето и Арканджело Джовине, принести обратно на конюшню их одежду до часа ночи.

– Прекрасно, я съезжу с тобой, – сказала Джудитта. – Карета подвезет нас докуда можно, и там нас подождет с чемоданом, пока мы сходим в конюшню. А потом отвезет нас в гостиницу.

И карета под звук веселого колокольчика проехала в обратном порядке по тем улицам, по которым Андреа час назад бежал, озираясь, как вор, в тоскливых сомнениях (да нет же, в уверенности), что его больше не любят!

Насколько же сейчас эти сомнения казались нелепыми, с каким стыдом уходила эта черная тень вместе со всеми наваждениями – туда, за звездный горизонт этой ночи!

Дальше юнца улочки карета уже не могла проехать, и Андреа с матерью вылезли и пошли к сараю, где он спрятал свою сутану. Идя по высокой, нескошенной траве, они спугнули лягушонка, чья прыгучая тень вскоре показалась на соседней тропинке. Андреа внезапно подумал: «Он, должно быть, возвращается в свое болото, где его ждет мама Лягушка». Не только спокойные луга, горы и спящая земля, но и само небо казалось ему исполненным любовью, домом, где собрались счастливые семьи – такие счастливые, как и он в это мгновение. Медведица в небе с тысячью своих детей, семейство тополей над рекой, большой камень рядом с маленьким камнем, похожие на овцу с ягненком. Вскоре они пришли к сараю, где Андреа, скинув цивильную одежду, попытался было надеть сутану, но Джудитта (погрустневшая, как только увидела это черное платье) его отговорила, приведя весьма разумные доводы в пользу того, что этой ночью одеваться священником не стоит. И поскольку Андреа надеть было больше нечего, она закутала его в большую андалузскую шаль, которая была частью ее театрального костюма и не поместилась в чемодан, так что Джудитта несла ее, перекинув через руку. Ведь – убеждала она сына – от сарая до конюшни им никто не встретится, кучеру можно сказать, что Андреа промочил одежду, упав случайно в болото, ну а в гостинице в такое время нет никого, кроме швейцара (который все равно спит за своей стойкой в темном холле), да и он, привыкший к причудам театрального люда, не заинтересуется андалузской шалью и, возможно, просто примет Андреа за девушку.

Джудитта осталась ждать возле сарая, пока Андреа, завернувшись в необъятную андалузскую шаль, бегал к конюшне Анаклето. Как и обещал, он бросил одолженную одежду через решетку внутрь, не будя спящих. По правде сказать, шаль так его смешила, что он чуть было не позвал Анаклето и его друга – от одной только мысли показаться им задрапированным таким образом он начинал смеяться. Но в конце концов он, пусть и нехотя, отказался от этой мысли. Свет в конюшне был погашен, и из сонной темноты доносился знакомый запах сена и конского навоза и мужской уютный храп. «Наверное, солдат», – подумал Андреа. Затем послышалось слабое бормотание. «А это, похоже, Анаклето, ему что-то снится». И еще он услышал слабый вздох. Андреа решил, что это жеребенок.

– Спасибо, Анаклето, – прошептал он. – Спасибо, Джовина. Спите спокойно все, и вы, лошади, тоже. Спокойной ночи.

И, попрощавшись таким образом, он побежал через поля в своей огромной андалузской шали, к ожидающей его матери.

Объяснений не потребовалось: ни кучер, ни ночной портье в гостинице не проявили никакого интереса к Андреа и его шали. На самом деле оба они привыкли к театральному народу и уже не обращали внимания на всяких комических персонажей. Гостиница, а вернее, что-то вроде ночлежки, называлась «Карузо», и владел ею какой-то неаполитанец, украсивший все номера цветными картинками с видами Везувия или с танцующими тарантеллу типами. В номере Джудитты (обставленном немногочисленной фабричной мебелью того стиля, который находили дерзким и современным лет тридцать – сорок назад), как и во всех остальных комнатах этой гостиницы, стояли две кровати, но Джудитта проживала там одна, из гордости не желая делить номер с какой-нибудь коллегой. Между кроватями на расхлябанном полу (здание было старое) лежал маленький прикроватный коврик с полустертым орнаментом из ромбов и квадратов. Единственная лампа, свисающая с потолка в центре комнаты и льющая блеклый свет, поминутно гасла и вновь загоралась: сломанный выключатель был вырван из стены и свисал на проводе. В углу комнаты был умывальник, из которого постоянно лилась холодная вода. Рядом висело маленькое истертое полотенце, насквозь мокрое, на котором были черными буквами отпечатаны слова: «Гостиница Карузо». Одна стена была украшена цветной картинкой, где на фоне дымящегося Везувия старик с бородой, как у Моисея, подпоясанный широким красным кушаком, глядел на курящийся вулкан и, в свою очередь, сам курил трубку – с видимым удовольствием.

Окно без штор выходило на тихий дворик, откуда доносился слабый шум воды и временами голоса кошек с крыши.

Джудитта взбила перину и заботливо перестелила одну из постелей – для Андреа, а когда увидела, как он свернулся на ней, села на корточки на коврике, как собака, и, глядя на сына с невыразимой нежностью и преданностью, стала говорить:

– Глаза мои прекрасные, святые глаза, путеводные звезды вашей матери… Кажется, это сон – видеть вас здесь, в этой комнате, на этой кровати! Матерь Божья, неужели это не сон?

И она терла себе глаза, словно желая удостовериться, что не спит. Тут она сорвалась в плач, но, улыбаясь в то же самое время, говорила:

– Андреуччо, давай сегодня ночью заключим соглашение? Хочешь знать мои планы на будущее? Я навсегда ухожу из театра, а ты бросаешь семинарию. Мы возвращаемся в Рим, находим там нашу Лауретту и забираем ее домой. У меня есть кое-какая рента в Палермо, а еще я буду давать уроки танца, пока вы двое не кончите учиться. Вы с Лауреттой поступите в лицей в Риме, и будем мы жить втроем, все вместе, а ты будешь главой семьи.

Услышав это, Андреа задрожал от радости.

– Ты не вернешься больше в театр? – спросил он.

– Никогда, – постановила она, презрительно сморщившись, и, глотая всхлипы и заламывая руки, как будто в страхе, что сын отвергнет ее предложение, повторила: – Никогда не вернусь, если ты так хочешь. Но ты ведь не бросишь меня одну? Ты уйдешь из семинарии, откажешься от того, чтобы стать священником? Да? Ты говоришь «да»? Да? Да?

Он строго посмотрел на мать, а потом, кивнув, сказал:

– Конечно, если мы возвращаемся домой, нам нужен глава, нашей семье!

Джудитта протянула ему руку, и он покрыл ее поцелуями. В это мгновение (как она призналась ему впоследствии) у него был вид самого настоящего сицилийца: одного из тех суровых сицилийцев, людей чести, всегда внимательных к своим сестрам, которые по вечерам не выходят одни из дома, не пытаются привлечь поклонников и не пользуются губной помадой! И для этих сицилийцев слово «мать» означает только: «старая» и «святая». И цвет одежды матери может быть только один – черный, в крайнем случае серый или коричневый. Их платья бесформенны, так что никто, включая их портних, не может даже вообразить, что у матери тело женщины. Сколько им лет – это никому не интересная тайна, и, в сущности, их возраст всегда – старость. Святые глаза этой бесформенной старости никогда не плачут за себя, а только за детей, и святые губы творят молитвы не за себя – только за детей. И горе тому, кто при детях произнесет всуе имя их матери! Горе! Это смертельная обида!

Заключив это великое соглашение, Джудитта засиделась с Андреа, строя планы на будущее. Прежде всего, они условились, что завтра же, пораньше утром, она отправится в семинарию и сообщит святым отцам о решении сына не возвращаться к ним. Затем она как можно скорее пойдет и купит прекрасную одежду для Андреа. У него ведь, кроме сутаны и кое-какого белья, не было вообще ничего, разве что те вещи, из которых он вырос, – их он носил ребенком, прежде чем поступил в семинарию.

До возвращения матери Андреа придется оставаться в постели, раз ему нечего надеть. Но Джудитта была уверена, что обернется так быстро, что он еще не успеет проснуться, а она уже будет тут.

Все эти разговоры были бесцеремонно прерваны грубоватым голосом женщины из соседнего номера, которая, колотя в разделяющую их комнаты дверь, стала кричать:

– Эй вы там! Три часа ночи! Дайте уже поспать!

Джудитта вспыхнула от ярости и, подскочив к двери, ответила:

– Кто это там возмущается? Вы мне весь день не давали отдохнуть, выводя свои рулады! И вчера ночью тоже! Так что лучше кому-то помолчать! Мне приходилось уши от стыда затыкать! И теперь – смотрите-ка!.. Теперь эти двое еще и выкаблучиваются!

В соседней комнате зашушукались, потом проскочил смешок, и женский голос, уже другой, крикнул с издевкой:

– Триумф в Вене!

Джудитта опешила на мгновение и чуть было не кинулась с кулаками на дверь, но потом взяла себя в руки и бросила в адрес своей противницы единственное слово, оскорбительный смысл которого (несомненно присутствовавший в нем, судя по тону Джудитты) остался совершенно загадочным:

– Тенор!

Потом потушила свет и, раздевшись в темноте, легла в кровать. Через минуту оттуда послышались сдавленные вздохи и всхлипы. Андреа открыл было рот, чтобы сказать: «Мама, не плачь», но так ничего и не сказал, потому что в этот самый миг провалился в глубокий сон. Проснулся он, подскочив на постели, где-то, наверное, через час (еще не занялась заря). Разбудила его мысль, и это была мысль о Боге. Он вспомнил, что, отходя ко сну не помолился, и за весь вечер ни единой минуты не посвятил тому, чтобы попросить у Бога прощения за свои ужасные преступления. Теперь он не мог решиться ни на раскаяние, ни на молитву – теперь он был дезертиром, он отказался от завоевания Рая! Андреа казалось, что он видит, как Небесное Воинство – огромная армада, отливающая сталью, святые крылья и знамена – удаляется и тает вдали, точно облако, оставив на земле предателя Кампезе! Представив себе это, Андреа горько заплакал от тоски и угрызений совести. Занималось утро, и в первом свете он сквозь слезы различил что-то темное, висевшее на оконной ручке. Это была андалузская шаль, которая превратилась в символ его падения. Он, наверное, совсем потерял стыд ночью, раз надел эту позорную тряпку без всякого смущения – ему даже нравилось! И тут он, побежденный тоской и усталостью, вновь уснул.

Его разбудила уже поздним утром Джудитта, она вернулась довольная, выполнив все намеченные дела. Рассветные кошмары рассеялись. Мать принесла ему костюм, купленный в лучшем магазине города, – мужской костюм, самый настоящий, по покрою и по отделке – превосходный образец мужской моды: длинные брюки и летний пиджак на одной пуговице, с набивными плечами. Благодаря ее чутью и не без доли удачи Джудитте удалось купить костюм, который пришелся Андреа впору, и перешивать его вообще не требовалось. А то, что она отыскала еще и маленькую белую шелковую рубашку с воротничком и манжетами, как будто сшитую специально для Андреа, – тут уж, вероятно, не обошлось без Божьей помощи. Разумеется, не забыла она и о галстуке – в красную и темно-синюю полоску, с желтым атласным ярлыком на изнанке (чтобы купить все эти вещи, Джудитте пришлось продать свой дамский несессер, отделанный золотом).

Надев костюм, Андреа сунул руки в карманы и в каждом из них обнаружил по сюрпризу. В одном кармане лежал бумажник из свиной кожи, в другом – пачка американских сигарет!

Андреа аж раскраснелся от удовольствия и одарил Джудитту гордой и бесконечно благодарной улыбкой.

Не прошло и пары месяцев, как эти воспоминания неизбежно стали терять силу и портиться. Взаимное соглашение между Джудиттой и Андреа соблюдалось, их планы претворялись в жизнь, но не так уж много времени потребовалось Андреа, чтобы он начал понимать, что его договор с Джудиттой и вся последующая жизнь несли в себе некий обман. Его мать бросила театр вовсе не из любви к нему, Андреа, у нее просто не оставалось выбора, и она давно готовилась к такой развязке. Решительный провал в тот вечер был, видимо, горче других, но уж точно не был первым. Всякое выступление Джудитты в любом городе или театре уже давно заканчивалось позором и унижением – такова правда. В конце концов даже самые неразборчивые провинциальные импресарио стали отказываться подписывать с ней контракт. Она провалилась как исполнительница классических танцев, а к работе в варьете или к танцевальным номерам была неспособна. Так что той ночью Джудитта ничего особенного не принесла в жертву Андреа, а потянулась к сыну только потому, что театр ее отверг.

Эта первая горечь для Андреа была подобна чувству, которое испытываешь, если позади фокусника оказывается зеркало, и постепенно становится видна вся подоплека его фокусов. Он стал приходить к убеждению, что его мать не только не была никогда знаменитой артисткой, как он считал ребенком, но даже сколь-нибудь значительной – да даже вообще артисткой! Скандальное фиаско того последнего вечера вовсе не было неслыханным и чудовищным следствием (как он наивно считал сначала) невежества провинциальной публики. То есть да, публика в этом городке и вправду невежественна, груба и глупа, но никакая публика в мире не стала бы восхищаться Джудиттой Кампезе, которая была начисто лишена таланта, зато обладала исключительным тщеславием. Тут у Андреа стали всплывать в памяти недобрые слова, услышанные тем вечером в театре, под дверью гримерной. Тогда он их расслышал, эти слова, – но они, как готовящие засаду солдаты, постарались побыстрее спрятаться в укромном уголке его разума, откуда и появились вновь, чтобы напасть на него врасплох. Андреа как будто услышал их снова, одно за другим, и понял, что речь шла о его матери. Это были злые слова, жестокие враги, от которых хотелось найти защиту, но… если разобраться, были ли они ложью? Давай, Андреа, будь честен, что ты можешь ответить? Эти слова – ложь? Да нет, это правда! Джудитта Кампезе не была уже красивой женщиной. Возможно, она никогда не отличалась особенной красотой, но теперь стала просто старухой.

Андреа стало жалко мать, и он простил ее. Но прощение, рожденное жалостью, это бедный родственник того прощения, что рождается любовью.

Превращение Джудитты из танцовщицы в мать стало поистине чудом. Нынче Джудитта похожа на тех сицилийских матерей, которые не выходят за порог и никогда не видят солнца, чтобы не бросить тень на своих детей. Которые едят черствый хлеб и оставляют сахар только для своих детей. Которые ходят с неприбранными волосами, но всегда имеют при себе легкий гребень – завивать локоны своих детей. Которые ходят в лохмотьях, как ведьмы, но их детям – они же само изящество! – надо говорить «мадам» и «милорд»!

Однако Андреа не питает к ней благодарности за все это. Он смотрит на нее глазами, полными безразличия и тоски.

Он нервный, молчаливый, и ему нет дела до того, что он глава семьи. Пожалуй, он даже стыдится, что у него есть семья. На сестру он вообще не обращает внимания: если ее приглашают на праздник или в гости, он отказывается ее провожать. В церковь никогда не ходит, даже снял картинку со Святым Сердцем, висевшую у него над изголовьем.

Он еще вырос за последнее время – уже выше Джудитты. Худ, немного неуклюж в движениях. Щеки его больше не такие нежные и гладкие, как раньше. А голос, еще несколько месяцев назад тонкий, как у птицы, стал ломаться и грубеть.

К Джудитте на уроки приходят маленькие танцовщицы – он на них не смотрит, а сразу уходит с презрительным и раздосадованным видом. Целыми днями он где-то пропадает. Куда ходит? С кем встречается? Загадка. Одна женщина, мать ученицы Джудитты, сообщила той по секрету, что его часто видят в кафе на окраине, с какой-то бандой молодежи без пиджаков, фанатиками и бунтарями.

Джудитта не осмеливается задавать Андреа вопросы, настолько она перед ним робеет. Она горда сыном и в сердце своем никогда его не упрекает, убежденная в его великом предназначении.

Будущее часто представляется Андреа чем-то вроде оперного театра, за дверями которого кружится какая-то неизвестная и таинственная толпа. Но самый загадочный персонаж в этой толпе, еще незнакомый ему самому, – это он, Андреа Кампезе! Каким он будет? Он хотел бы представить себе себя же самого в будущем, ему нравится наделять этого Незнакомца аурой побед, блеска, триумфов и непреклонной воли! Но, сколько бы он ни гнал от себя один образ, тот вечно маячит у него перед глазами – одинаковый, как статуя, все такой же нелепый:

то мрачный и презрительный герой,

обернутый лишь шалью андалузской.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.