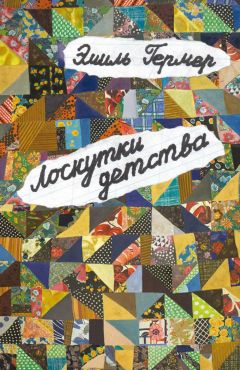

Текст книги "Лоскутки детства"

Автор книги: Эмиль Гермер

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Рецидивист

Больше года прошло после смерти папы. Глубже всех это наше горе, естественно, переживала мама. Я по малолетству еще не мог почувствовать, тем более осознать его во всей полноте. Лично моя жизнь изменилась мало. Разве что раньше мамино внимание в основном доставалось тяжело больному папе, а теперь мне. Однако это далеко не всегда радовало меня, так как от всего пережитого, от нервных и физических перегрузок мама стала издерганной, несдержанной: то кричала и неслабо шлепала меня за всякие детские провинности, а то вдруг набрасывалась со слезами, поцелуями и безудержными ласками. Еще больше доставалось бусе и Люле, на которых мама срывала свое перенапряжение еще чаще.

Значение слова «сирота» я знал, но применительно к себе не ощущал и не слышал его от окружающих. Мы жили среди интеллигентных семей сотрудников танкового проектного института, где работали родители и Люля, а в этой среде не считалось правильным «по народному» причитать над осиротевшим ребенком, и вообще как-то нарочито выказывать ему свое сочувствие по этому поводу.

Чтобы немного отвлечь маму от пережитого, бабушка, Люля, мамины подруги и даже папины друзья-сослуживцы уговаривали ее отметить свой очередной (тридцать первый) день рождения, приходящийся на март.

На фронте к тому времени (1944-ый год) произошел явный перелом, и вторая половина лозунга военных лет – «Наше дело правое, победа будет за нами!» – перешла из области желаний в область уверенности. Когда именно? Не совсем ясно, но явно относительно скоро.

Настроение было приподнятое, все старались использовать каждый повод расслабиться после того страшного напряжения, которое пришлось на первые три года войны.

И мама решилась. Было приглашено довольно много гостей, причем не только давние друзья родителей, но и бывшие папины сослуживцы. В том числе и немалые начальники – папа был в институте не из последних.

Все мои женщины готовились загодя. Все, что только можно было сделать заранее и сохранить без ущерба для качества, делалось заранее. К изделиям подобного рода относился и хворост, который бесподобно пекла моя бабушка. Он был приготовлен за три дня до застолья, и намечен на роль «гвоздя» всей кулинарной программы. Вообще-то не ахти какой роскошной из-за ограниченных возможностей тех лет.

Учитывая наличие ребенка, который хоть и пользовался доверием, но не безграничным, решили, не информируя меня, на всякий случай спрятать хворост подальше – на верхнюю полку большого дореволюционного буфета. Она была под самым потолком, что давало полнейшую гарантию сохранности столь ценного продукта от моих, гипотетически возможных поползновений.

Но что можно утаить от шустрого семилетнего мальчишки, да еще при столь тесном общежитии? Естественно, я узнал где он будет храниться еще до того, как он был приготовлен. Особенно, если учесть кто его готовил.

Я плохо спал ночь, следовавшую за днем приготовления хвороста. Если вы не поняли почему – я объясню: бабушка дала мне попробовать хрустящие «отходы» ее производства, которые отличались от готового изделия только непрезентабельной формой, но отнюдь не вкусом.

Не поверите, но может быть я единственный в мире человек, которому в эту ночь снился вкус продукта. Не сам хворост, не слегка винтообразная форма каждой отдельной, почти прозрачной «хворостинки», и не большое блюдо, наполненное ими, а именно божественный, неповторимый вкус! И легкий хруст, который сопровождал его появление во рту.

Следующий день был обычным будним днем. Для всех кроме меня. То есть для меня он тоже был будним: я, как всегда, пошел в садик, где нам Мария Владимировна читала какие-то сказки, потом выводила нас для прогулки на площадку, где мы брали штурмом макет парохода. Этот макет можно было принять за пароход только при очень развитом детском воображении, которое, правда, у нас имелось в избытке.

За многие-многие десятилетия, прошедшие с тех пор, я до сих пор вижу на территории детских садов и на детских площадках точно такие же аляповатые пароходы. Только в мое время они делались из досок, а сейчас преимущественно из пластика. Уже появилась атомная бомба, мирный атом, интернет и Большой андронный калайдер, уже человек побывал на Луне, и на комету, мчащуюся во вселенной с неописуемой скоростью за 400 млн. километров от Земли, присел рукотворный модуль,… а сухопутные пароходы на детских площадках остались. Причем почти такими же. Ну что может быть для пожилого человека, ностальгирующего по своему детству, более трогательно?

…Наконец мой «рабочий день» в детском саду закончился, и нас, подготовительную группу, распустили по домам. В ожидании с работы мамы, Люли или бабушки я мог гулять во дворе – до их прихода оставалось еще не менее полутора-двух часов.

Мог-то мог, да вот только какая-то неодолимая магнетическая сила держала меня около буфета, не давая удалиться от него далее пределов нашей комнаты.

До этого дня я никогда не задумывался о том, сколь высок наш буфет. Оценил это я лишь сейчас. Стоя у его подножия, я мог видеть его верхнюю полку, закрывающуюся двухстворчатой дверцей, только до предела задрав голову. Наверно так в ночь перед штурмом стоял, обозревая высоченные стены неприступного Измаила, наш легендарный полководец А. В. Суворов (конечно, это уже сегодняшняя ассоциация).

Однако мысли о «штурме непреодолимой твердыни» буфета, я не то что бы гнал от себя, а они даже не возникали. Я, если и не понимал до конца, то неосознанно чувствовал, что значит не только для мамы, но и всех нас этот ее день рождения. Ну и о роли хвороста на праздничном столе тоже, конечно, был наслышан.

Попробовал отвлечься чем-нибудь, но за что бы ни брался, все валилось из рук – все мысли крутились вокруг хвороста. Точнее даже всего лишь одной-единственной хворостиночки. Но совершенно недоступной!

В конце-концов в моей душе зародилось и все ширилось и ширилось чувство протеста: как можно заставлять ребенка так мучиться, когда речь идет о сущей ерунде, о крошечном желании, от удовлетворения которого никому, ни в малейшей степени не будет плохо, а ребенку станет сказочно хорошо?!

Но я с детства был реалистом. При всей обоснованности, на мой взгляд, своего возмущения, я прекрасно понимал, что дело торжества справедливости придется брать в свои руки – вряд ли кто из взрослых окажется морально зрелым настолько, чтобы принять мою точку зрения на проблему. Даже бабушка.

Однако одной моей решимости было, увы, недостаточно. Передо мной высилась непреодолимой преградой громада добротного купеческого буфета, где в заоблачной выси, за дверцами хранилось сокровище, которое я вознамерился добыть. Ну, прямо как в сказке о Кащее Бессмертном, Василисе Прекрасной и Иване-царевиче.

Мысль судорожно металась в черепной коробке, больно ударяясь о ее стенки! Как? Каким способом достичь совершенно недостижимой цели? При моем-то ущербном росточке и более чем скудных физических возможностях?!!! Однако человек, как известно, организм мыслящий и, главное, неожиданный. Где-то в сумятице моей – то ли памяти, то ли чего еще, – возникло ощущение некоего «дежавю».

К тому времени я начисто забыл о своем «криминальном прошлом» двухгодичной давности. Но такое видимо не проходит бесследно. Ситуация мне что-то напоминала: та же необходимость достать нечто трудно достижимое, и какое-то решение той проблемы – непростое, но все-таки решение!

Возникшие ассоциации принимали все более отчетливую и навязчивую форму. Наконец,… щелчок, – и я вспомнил… кражу мною родительских денег из ящика комода!

Но что общего между тем, что произошло тогда, и что я собираюсь сделать сейчас? Там – похищение ДЕНЕГ, а тут – всего лишь… Где мне было в ту пору знать, что если человек хочет найти оправдание любому своему самому неблаговидному деянию, он всегда его найдет.

Нравственная самооценка того моего гадкого проступка, клятвы себе, что подобное никогда не повторится, – все это почему-то забылось, или, по крайней мере, отошло на второй план. А на первый вышла «техника» его реализации: стул, на нем поперек положенная табуретка и я, стоящий на этой табуретке в положении крайне неустойчивого, но все-таки равновесия.

Как известно, – по крайней мере криминалистам и читателям детективов, – у каждого преступника есть свой «почерк», свои излюбленные приемы и инструменты. В моем случае таковыми очевидно следует считать использование домашней мебели. Однако прежние наработки уже не годились – «объект преступления» находился гораздо выше, чем тогда. Надо было придумывать новые приемы.

Мебель была громоздкая и тяжеленная. Я – маленький и хиленький. Но что делать – другой мебели не было, надо было «работать» с этой. Я уперся руками в стол, ногами в диван, диван уперся – в стенку! (Стенка осталась на месте).

Как известно, в экстремальных условиях силы человека удваиваются, А кое-кто считает, что и утраиваются. В моем случае, думаю, они учетверились! …Я напрягся, мое страстное желание передалось столу, и, поупиравшись пару секунд,…он сдвинулся с места!

Вот как лучше всего изучать законы физики – на собственном опыте: когда в шестом классе нам объясняли, что инерция покоя больше инерции движения, для меня это уже не было новостью.

…Стол уперся в буфет и замер. Но на него еще надо было водрузить тяжеленный купеческий стул. Перефразируя одно слово в припеве песенки в популярном послевоенном фильме про боксеров «Первая перчатка», получается – «…нужна ребенку не только сила, нужна ребенку голова»! Какая-никакая, но голова у ребенка, видимо, имелась – я подвинул к столу стул, забрался на стол и… опять же посредством запредельных усилий, втащил наверх стул. Рискуя свалиться с немалой высоты (стол плюс стул), забрался на него. Выражаясь фигурально – «Измаил был взят!».

Я с трудом открыл дверцы верхней полки, протянул свою трепещущую преступную руку, и… нащупал хворост.

Думаю, что было дальше понятно и так. Без детального описания. Естественно, после столь нечеловеческих усилий, которыми была достигнута цель, ну никак, ни при каком напряжении воли невозможно было ограничиться одной хворостинкой, как предполагалось первоначально. Моя «шаловливая ручонка» сновала по маршруту «блюдо-рот» и обратно, и никак не могла остановиться – я находился в каком-то трансе.

Наконец я опомнился в ужасе от того, что делаю. Но придаваться угрызениям совести на высоте почти полутора метров было опасно, неудобно и, главное, несвоевременно – до прихода моих оставалось совсем немного.

Обойдусь без подробностей, как и с каким трудом, используя уже иные приемы, которые пришлось придумывать на ходу, мне удалось слезть и воссоздать исходную обстановку. Когда пришла мама я, как ни в чем не бывало, встретил ее, гуляя во дворе.

Ах, если бы этим все и ограничилось! Ну была бы, естественно, драма. Но она не переросла бы в то, что оказалось за рамками всех известных театральных жанров.

На следующий день (последний перед днем рождения) я опять пришел из садика раньше всех на пару часов. И опять, как ни пытался себя отвлечь, все мысли, как в спиритическом сеансе, вращались только вокруг блюда.

Подтверждаю: главное только ступить на криминальную дорожку, а потом уж бесы подхватят тебя, как говорится, «под белы рученьки» и повлекут с нарастающей скоростью по стезе греха. Ну, и повлекли – благо путь был уже проторен. А сдерживающие центры и моральные тормоза, как оказалось, к семи годам еще не были сформированы. По крайней мере у меня.

…Стоя на огромной для меня высоте, я, не глядя, загребал хворостинки. Наконец сверхчеловеческим усилием все же удалось остановиться. Что-то на дне еще оставалось. Сколько именно – определить было невозможно. Я слез, опять же не без труда поставил все на место, и спустился во двор.

Гости были приглашены на семь вечера. В комнате была произведена тщательная уборка, вокруг стола размещено требуемое число посадочных мест, и часа в четыре начали накрывать стол – мама еще хотела оставить время, чтобы спокойно переодеться и причупуриться.

Отвалить бы куда подальше когда начали накрывать на стол! Я же, влекомый по-видимому той же неодолимой силой, которая толкнула меня на преступление, не мог извлечь себя из комнаты. Разве что забился в какой-то дальний уголок, чтобы не мешать взрослым, не провоцировать маму изгнать меня.

Как будто не понимал, что вот-вот, с минуты на минуту, разразится грандиозный скандал. Что будут искать виновного, и что долго его искать не придется, поскольку кто, кроме меня, им мог бы быть??!. И мама будет драть меня, как «сидорову ко́зу», бабушка – призывать маму хотя бы изменить метод воспитательного воздействия, а Люля, ошеломленная происходящим, стоять в растерянности, не зная что в этой ситуации должна делать она.

А я сижу в углу, и как загипнотизированный не могу тронуться с места… Чтобы, по крайней мере, в первые часы или хотя бы минуты после раскрытия моего преступления не попасть под горячую мамину руку. Как будто то, что сейчас произойдет меня абсолютно не касается. И я посторонний зритель, ожидающий кульминационный момент захватывающей драмы, содержание которой мне известно!

Когда лет семь спустя, из первых детективов мне стало известно, что преступника якобы всегда «неодолимо влечет на место преступления», я мог ответственно свидетельствовать в пользу этого спорного утверждения. На основе собственного «криминального прошлого».

Наверх, как самая молодая и инициативная, полезла мама. Встав на стул, она открыла верхние дверцы буфета, вытянула вверх руки, осторожно взяла блюдо и, не глядя в него, аккуратно передала Люле. Люля, как существо, весьма далекое от всяких прозаических проблем, не врубаясь в то, что предстало ее взору, спокойно поставила его на стол. Размещать блюдо с хворостом на столе, это, естественно, была прерогатива мамы.

Когда мама спустилась и взглянула на блюдо, в ее глазах появилась какая-то детская растерянность. Как у девочки, у которой прямо на глазах из рук вдруг исчезла кукла, причем не просто без команды фокусника, а даже при его отсутствии. Потом…

…Ну, что было потом трудно описать не только богатейшим русским языком, но вообще любым из известных человечеству способов передачи информации. Но я попробую…

Дальнейший сценарий развития событий был вроде бы представлен выше. Однако, не торопитесь. Реальная жизнь, как известно, может оказаться кудрявее любых предсказуемых жизненных ситуаций.

Естественно, тут же встал вопрос – КТО??!! Надо отдать маме должное: даже в такой, совершенно фантасмагорической ситуации, мысли о потусторонней силе, полтергейсте или чем-либо подобном ей в голову не пришли. Она попыталась найти разгадку в более знакомой, материалистической системе координат.

Как во всемирно известном детективе Агаты Кристи, преступника предстояло выбрать из вполне конкретного числа подозреваемых. В данном случае из четырех: из нее самой, бабушки, Люли и меня. Себя и бабушку она исключила сразу: себя – по здравой памяти, бабушку – по здравому рассуждению. Во-первых, бабушка сама пекла этот хворост, во-вторых, несмотря на прекрасную сохранность, ей было уже под шестьдесят, и лезть на стол, чтобы…. – в общем, сами понимаете; и в-третьих, она была не то что известна, а даже повсеместно славилась своей совершенно безупречной честностью и принципиальностью. Ну, и потом это ее мама, в конце концов. Если предположить, что на такое способна твоя родная мать, то надо не день рождения отмечать, а прямо тут же лечь и умереть!

Оставались я и Люля. Мама, надо сказать, обычно довольно реалистично оценивала мои возможности. Она не относилась к числу матерей, которым кажется, что их ребенок самый красивый, самый талантливый, самый умный и даже самый честный. Что касается последнего, она, как правило, действительно чувствовала грань, какую я преступить могу, а какую нет. И не то чтобы в данном случае блюдо с хворостом стояло за гранью. Думаю, тут мама не была бы столь категоричной. Но она прекрасно могла оценить мои физические возможности. Они просто исключали мой материальный контакт с блюдом там, где оно стояло – будь то за моральной гранью или до нее. И мама категорически вычеркнула мою кандидатуру из числа подозреваемых!

Что же оставалось, как говорится, «в сухом оюстатке»?! «В сухом остатке» оставалась Люля!!!

И вот тут, вы меня извините, но без отступления не обойтись. Без объяснения того, что же это за «явление» такое – наша Люля!

Люля всегда жила вместе с бабушкой. Точнее при бабушке. Когда выяснилось, что Люлечка такая тихоня, и постоять за себя, в отличие от мамы, не может, – а выяснилось это, по-моему, еще в детстве, – вот тогда бабушка и взяла ее пожизненно под свою опеку. Они вдвоем представляли как бы подраздел нашей семьи. При этом Люля безотказно помогала любому из нас, в любых обстоятельствах и в любых количествах, когда бы ее помощь ни понадобилась.

Если мама в определенных случаях могла превратиться в «бурю и натиск», «шум и ярость», то Люля – всегда была только «тишина и покой», «штиль и безмолвие». И святость. В прямом и переносном смысле этого слова. В каком хотите. Не было человека ни на том, ни на этом свете, которого Люлечка хоть как-нибудь, когда-нибудь или чем-нибудь обидела или обманула! Такого не было, потому что не могло быть никогда! За все время ее пребывания на белом свете такой человек так и не родился!

Правда, в суете, так сказать, быстротекущих дней, мы не задумывались над ее абсолютной беспорочностью, над тем, что вообще представляет собой Люля. Мы принимали ее как нечто абсолютно привычное, и потому незаметное, – как смену времени суток, как обои, которые уже много лет покрывают стены твоей комнаты.

…Мама никогда Люлю не называла Люлей, как я с бабушкой. Только Любой. Почти всегда была с ней строга, слегка погоняла и пыталась ею командовать. Хотя была младшей сестрой.

По-моему, не отдавая себе отчет, мама всю жизнь ревновала меня и бабушку (а позже и мою семью) к Люле. Также неосознанно она отказывала Люле в святости, пытаясь подходить к ней с общими мерками. Но у нее это плохо получалось. Ее сухой, требовательный или недовольный тон, обращенный к Люле, последней просто не замечался. Не специально, а так… Как, допустим, умный и деликатный взрослый не считает нужным обращать внимание на мелкую грубость ребенка. Люля привыкла к такому маминому, слегка вызывающему тону по отношению к себе. А что она может претендовать на столь высокий моральный ранг как святость, ей и в голову не приходило.

Ну и конечно постоять за себя Люля тоже не могла. Правда, ей и не требовалось. Это кто же такого человека обидит? Кроме моей мамы, конечно. Та могла, хотя по-своему и любила Люлю где-то в глубине себя. Вполне могла. Но для таких случаев существовала бабушка, и тогда от мамы «клочки летели по закоулочкам». Хотя бабушка во всех прочих случаях была очень выдержанный человек.

Таким свойствам характера, как у Люли, должно соответствовать немногословие. Она такой и была. Фразу больше, чем из пяти-шести слов от нее редко услышишь. Не слышал я никогда от нее и хулы в чей-нибудь адрес. Я же говорю – чистейший ангел.

Замужем наш ангел, как и положено такому неземному существу, тоже никогда не был. Правда мама рассказывала, что перед войной за ней ухаживал какой-то сотрудник, – Люлечка в общем-то была вполне миловидной, особенно в молодости: приятное, с мягким овалом, хотя и довольно обычное лицо, чуть курносый носик, добрые серые глаза – и все это в обрамлении тонких каштановых волос, незамысловато собранных вокруг головы во что-то неопределимое. Фигурка невысокая, тоненькая, и всегда облаченная в платье абсолютно невыразительного кроя и незапоминающейся расцветки.

Сотрудник этот вроде бы даже предложение делал. Но он то ли хром был, то ли еще какой физический дефект имел, и бабушка сказала «нет»! Мама потом всю жизнь попрекала этим бусю. Что, мол, она это сделала из собственного эгоизма, чтобы Люли не лишаться. Да, они действительно прямо проросли друг в друга. Как сиамские близнецы какие-то. С одной кровеносной системой. Если бы такое было между Люлей и мамой, это было бы более понятно – все-таки родные сестры. И разница в годах небольшая, и воспитание одинаковое и в одних условиях… А они вот такие разные получились.

Хотя бабушка никому (то есть маме) в обиду Люлю не давала, сама, бывало, покрикивала на нее. Иногда даже делала ей неслабые словесные «выволочки». Вот только в таких случаях я иногда и мог ненароком услышать как Люля, держа оборону, на короткое время становилась чуть более многословной. Однако причин бабушкиного недовольства Люлей я не знаю. А теперь жалею, что не прислушивался – все-таки интересно, чем оно могло быть вызвано.

Но это у них были как бы свои, внутренние разборки. Никому другому там места не было. Когда бабушка, по мнению мамы, слишком уж активно напирала, мама заступалась за Люлю. Но Люля никогда не принимала ее заступничества – все свои противоречия они решали между собой, без «посторонних», так сказать.

Мама частенько любила выступить на тему, что бабушка, мол, поработила Люлю, превратила ее в свою личную собственность. Может тут и была доля правды, но лишь доля. И к тому же весьма небольшая. Потому что Люля очень любила бабушку. Так своих поработителей не любят. Она всю жизнь нежно называла ее «му́чик». Мучик и мучик. Как-то, уже в свои зрелые годы, я спросил у мамы: – Что за «му́чик»? От слова «мучить» что-ли? – Оказалось не «му́чик», а «му́нчик»: мама-мамочка-муня-мунчик! Прислушался, – действительно «му́нчик»! Теперь понятно стало.

…И вот такого, не способного и мухи обидеть, честнейшего человека мама, словно с бодуна какого, вдруг заподозрила в проходной бытовой гадости, в которой и человека обычной честности обвинить невозможно. Ну, ясно – у нее из-за стресса на почве переживаний предыдущего года явно «крыша съехала». А хворост этот просто оказался вроде как последним толчком что ли?!

… Люля побледнела, отшатнулась от мамы и трепещущими губами, чуть дыша, смогла только вымолвить: – Да что ты, Вера! Что ты такое говоришь?! – И больше она не сказала ни слова вплоть до завершения всего инцидента.

Но у Люли была бабушка. Хотя как бабушка повышает голос, я слышал всего несколько раз в жизни. Когда она на кого-то серьезно обижалась, она просто поджимала губы и переставала этого человека замечать. Тем не менее, таким травоядным, как Люля она все же не была. В редчайших случаях, но бабушка могла быть очень убедительной. И это был такой случай. Она как тигрица набросилась на маму. Словесно, конечно, но вообще-то чуть ли не на грани физического воздействия. И полетели «клочки по закоулочкам»…

А я? А что делал я? А я, как последняя трусливая сволочь, вместо того, чтобы защитить Люлю и признаться тут же во всем, сидел, забившись в свой уголок, и испуганно созерцал оттуда «битву титанов»! Единственно, может быть, что могло бы служить мне оправданием, так это то, что вся сцена развивалась так стремительно и эмоционально, что вставить даже слово не было ни малейшей возможности. Разве что выскочить, встать между бабушкой и мамой и громовым голосом, вымолвить: – Тихо! Замолчите и успокойтесь, если сможете! Это – я! – Но, как вы понимаете, это из области фантазий.

…В «битве» с бабушкой мама, естественно, потерпела полное фиаско. Не сразу конечно. Она пыталась обороняться – наступая, маневрируя и используя свой недюжинный темперамент и элементарные логические умозаключения. Но постепенно все же сдавала позиции, осознавая полную абсурдность своего обвинения.

…И тогда пришлось вернуться к моей кандидатуре. Естественно, после всего происшедшего на моих глазах я не мог, да и не хотел, долго отпираться.

Нельзя сказать, что без лишних слов, – скорее с большим их количеством, я был мамой выпорот по первое число. Вот когда она смогла беспрепятственно излить свое нервное напряжение, свое возмущение за испорченный праздник, и вообще за все горести и беды последнего времени.

Колотила она меня со всей страстью, но без применения «технических средств» – ремень для моей порки в семье отсутствовал. Два момента ограничивали силу воздействия: во-первых, мама, даже в таком состоянии понимала, что колотить меня можно лишь по «избранным» местам, а, во-вторых, средством исполнения наказания была ее собственная рука, и потому сила ударов частично лимитировалась болевым порогом. Правда, не моим, а ее руки – мой «болевой порог» во внимание не принимался.

Наказание ребенка тогда достигает максимального эффекта, когда на силу физического воздействия накладывается испытываемое им чувство справедливости наказания. Достигается как бы этакий синергический, то есть превышающий обычную сумму, эффект. Это был как раз такой случай.

…Избитый по первое число, в слезах и соплях, я оказался на своем спальном диванчике, где и пребывал, периодически всхлипывая и шмыгая носом, во все время маминого дня рождения. Когда некоторые из гостей в начале застолья интересовались, почему сын «новорожденной» не за столом, а я при этом начинал особенно интенсивно и страдальчески всхлипывать, мама отвечала, что я наказан за крупную пакость. Гости, люди интеллигентные и деликатные, в подробности не вдавались, и вскоре на меня уже никто не обращал внимания.

День рождения, несмотря на все описанные драматические обстоятельства, слава Богу, удался. Как ни странно, после всех пережитых треволнений, выпоротый от души, но, как говорится, «по делу», в ту ночь я спал особенно крепко. Наверно это был первый раз в жизни, когда я почувствовал, как благотворно действует заслуженное наказание, способствуя тому, что называется «с души свалился камень»!

И это был уже действительно последний раз, когда я что-нибудь украл! Надеюсь, что последний раз в жизни.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?