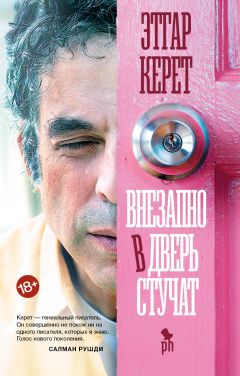

Текст книги "Внезапно в дверь стучат"

Автор книги: Этгар Керет

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)

Последним человеком, единственным человеком, которому Пнина дала пощечину, был Авнер. Это произошло семнадцать лет назад. Он тогда не был ни богатым, ни язвительным, ни лысеющим, но уже тогда в нем жила уверенность, что все принадлежит ему. Это было их первое свидание, и они пошли в ресторан. Авнер хамил официанту и заставил ее вернуть блюдо, которое не было потрясающим, но было вполне терпимым. Пнина не понимала, что делает за одним столом с этим выпендрежником. Их свела ее соседка по квартире. Сказала Пнине, что Авнер гениальный, а ему – что Пнина очаровательная, что, собственно, было ее способом сказать, что Пнина красивая и при этом не быть сексисткой. Авнер весь вечер говорил с ней об акциях, опционах и управляющих компаниях, слова ей вставить не дал. После еды он довез Пнину до ее дома на своем раздолбанном белом “автобьянки”. Он остановился у подъезда, заглушил мотор и предложил подняться наверх. Она сказала, что это не кажется ей хорошей идеей. Он напомнил ей, что знаком с ее соседкой по квартире и всего лишь хочет зайти поздороваться. Поздороваться и сказать спасибо за то, что она их познакомила. Пнина вежливо улыбнулась и ответила, что соседка вернется поздно, потому что сегодня у нее вечерняя смена. Она пообещала, что передаст и привет, и благодарность, и уже открыла дверь машины, но Авнер закрыл дверь и поцеловал Пнину. В его поцелуе не было ни тени сомнения, никакого поиска или вопроса, что она чувствует там, на другом конце поцелуя. Это был всего лишь поцелуй в губы, но он ощущался как изнасилование. Пнина ударила его ладонью по щеке и вышла. Авнер не бросился за ней и не окликнул. С балкона ей был виден стоящий внизу “автобьянки” – он никуда не двигался. Где-то, наверное, час. Так и стоял, когда она пошла спать. Утром ее разбудил посыльный с огромным и несколько безвкусным букетом цветов. В записке было всего одно слово. “Прости”.

Когда Брови приезжают домой, их жена уже спит. Брови совершенно не устали. Их тело лопается от адреналина. Мозг Бровей знает, что все обмороки, ожидания и странные споры этого вечера происходили на пустом месте, но глупое тело восприняло происшедшее всерьез. Вместо того чтобы лечь в постель, Брови усаживаются перед компьютером и проверяют почту. Там всего одно письмо – от придурка, с которым Брови учились в начальных классах и который нашел их мейл через интернет. Вот что фрустрирует во всей этой технологии, думают Брови. Те, кто придумал интернет, были гениями и наверняка верили, что служат прогрессу человечества, а в результате люди, вместо того чтобы использовать все эти сложнейшие достижения для учебы и исследований, достают какого-нибудь несчастного, который сидел с ними за одной партой в четвертом классе. Что Бровям, собственно, отвечать этому Ифтаху Рузельсу? Помнишь, как мы провели черту ровно посреди парты? Как ты толкал меня локтем, если я за нее забирался? Брови пытаются представить себе, как выглядит жизнь Ифтаха Рузельса, если в свободное время у того нет лучшего занятия, чем разыскивать мальчика, который учился с ним в одном классе тридцать лет назад и, в сущности, никогда ему не нравился. Несколько минут Брови издеваются над Рузельсом, а потом задумываются о себе. Можно подумать, они что-нибудь эдакое делают со своей жизнью. Парят над вонючими ртами, сверлят и заделывают дырки в гниющих зубах. “Уважаемая профессия” – так говорит мама Бровей каждый раз, когда речь заходит о зубных врачах. Но что в ней такого уважаемого? В чем, собственно, разница между Бровями и сантехником? Оба имеют дело с вонючими дырками, сверлят и заделывают отверстия ради денег. Оба неплохо зарабатывают. И оба, с высокой вероятностью, получают не слишком много удовольствия от своей работы. Только вот профессия Бровей “уважаемая”, и ради этого уважения они были вынуждены на пять лет покинуть страну и отучиться в Румынии, в то время как сантехнику наверняка было полегче. Сегодня был просто предел, с этой операцией на деснах, – старик не переставая выл и кровоточил и вдобавок чуть не задохнулся, подавившись отсосом. А Брови, все время пытавшиеся успокоить обоих, неотвязно думали, что все это пустое. Что старика ждет как минимум год страданий, прежде чем он привыкнет к имплантам, и что наверняка за два дня до или через два дня после этого он умрет от инфаркта, или от рака, или от инсульта, или от чего там люди умирают в его возрасте. Надо ограничить возраст оказания помощи больным восемьюдесятью годами, думают Брови, пока снимают обувь, а дальше просто говорить им: “Хватит, пожили. Теперь относитесь к остатку своих лет как к бонусу, как к подарку без обменной квитанции. Болит? Ложитесь в постель. Продолжает болеть? Подождите – или оно пройдет, или вы умрете”. Этот возраст, думают Брови, пока чистят зубы, уже несется ко мне, мчится следом, как бешеный конь, роняющий пену с губ. Еще немного – и это я буду лежать в постели, с которой не встану. И что-то в этой мысли успокаивает их.

– Прости, – говорят Усы, – я не хотел.

Пнина может докопаться до него, спросить, чего именно он не хотел – поцеловать ее? воспользоваться ее слабостью? проделать с ней весь путь до Герцлии в машине, пахнущей смесью пота и кокосового освежителя воздуха? Но она ничего не говорит, у нее нет сил. Она только просит отвезти ее домой.

– Может, нам стоит поехать в полицию, – говорят Усы. – Все-таки, на всякий случай.

Но Пнина качает головой. Авнер в конце концов вернется, она это знает, он не из тех, кто кончает с собой, и не из тех, кто стреляет в других. Сначала, когда Пластырь только произнес это вслух, она испугалась, но теперь, когда она пытается вообразить, как Авнер засовывает пистолет себе в глотку или приставляет к виску, становится ясно, что это вообще на него не похоже. Усы не спорят, а просто везут ее домой. Под домом машина кейтеринга стоит двумя колесами на тротуаре и все еще перекрывает улицу. Бедняги, все это время они тут ждали. Усы предлагают выйти и поговорить с ними. Пнина видит, что они хотят чем-нибудь помочь, искупить вину. Но она им не дает. Не чтобы наказать, а просто у нее нет сил. Когда она выходит из машины, Усы ее окликают. Она надеется, что они не собираются извиняться снова. Ярость, затопившая ее, уже исчезла. Она уже правда не сердится. Вообще-то Усы, кажется, приятный человек. А что ее поцеловали – может, момент был выбран из рук вон плохо, но она чувствовала, что они желали ее с той минуты, как вошли в дом, и большую часть вечера это чувство радовало ее. Усы протягивают ей подарок для Авнера и визитку и объясняют, что на визитке есть номер их мобильного и она может звонить в любое время. Она кивает. Она не позвонит им, не сегодня.

Пластырю удается припарковаться прямо под домом. Но вместо того чтобы подняться на два этажа, вставить ключ в замок, раздеться в темном коридоре и тихо влезть на свою половину кровати, он принимается идти. Сперва он не очень-то знает куда – Штандер, Шломо А-Мелех, Кинг Джордж, потом Дизенгоф. Только на Дизенгоф он понимает, что хочет к морю. Он доходит до набережной, а оттуда спускается на пляж. Он снимает обувь и носки и стоит на месте, сгребая пальцами ног морской песок. За спиной он слышит шум дорожного движения и модный транс, доносящийся из какой-то лавочки. Впереди он слышит голос волн, разбивающихся о волнорез неподалеку.

– Прости, – говорит ему появившийся из ниоткуда паренек с короткой армейской стрижкой. – Ты местный? Тель-авивский?

Пластырь кивает.

– Круть, – говорит Стрижка. – Не знаешь, где тут можно оттянуться?

Пластырь может спросить, какой именно способ оттянуться имеется в виду: алкоголь? девушки? необъяснимая горячая волна, заполняющая грудь? Но какой смысл – он не знает, где найти хоть что-нибудь из этого, и просто мотает головой. Но Стрижка не отстает:

– Ты ж говоришь, что местный, нет?

Пластырь не отвечает, он только смотрит вдаль, туда, где чернота моря встречается с чернотой неба. Интересно, что стало с этим Авнером, думает он, – я надеюсь, в конце концов все как-то утряслось.

Какое ты животное?

Предложения, которые я сейчас пишу, предназначены для развлечения зрителей немецкого общественного телевидения. Тележурналистка, пришедшая сегодня ко мне домой, попросила, чтобы я печатал на компьютере, потому что это всегда отлично смотрится: писатель пишет. Это клише, она в курсе, но, в конце концов, клише – одно из непривлекательных агрегатных состояний правды, а ее роль как журналистки – сделать правду привлекательной, сломать клише при помощи нестандартного освещения и неожиданных ракурсов. Свет у меня дома падает отлично, ей не придется включать ни одного софита, теперь осталось только, чтобы я начал писать.

Сначала я притворялся, что пишу, но она сказала, что это не то. Мол, сразу видно, что я только придуриваюсь.

– Пишите всерьез, – велела она, а потом подчеркнула: – Рассказ. Не просто последовательность слов. Пишите естественно, так, как вы всегда пишете.

Я сказал, что для меня это неестественно – писать, когда меня снимает общественное телевидение Германии, но она настаивала.

– Так воспользуйтесь этим, – сказала она. – Напишите рассказ именно об этом. О том, как это неестественно и как из этой неестественности что-то вдруг начинает прорезаться: настоящее, полное страсти. И оно разливается по вашему телу от мозга до поясницы. Ну или наоборот – не знаю, как у вас это работает. В смысле, где у вас в теле начинается произведение. Это очень индивидуально.

Она рассказала, что однажды интервьюировала бельгийского писателя, у которого во время работы всегда была эрекция. Что-то в процессе письма “отвердевало ему член” – так она выразилась. Это наверняка было калькой с какого-нибудь немецкого выражения, но по-английски звучало очень странно.

– Пишите, – вновь потребовала она. – Отлично, мне нравится ваша ужасная осанка, ваша напряженная шея. Просто замечательно. Продолжайте писать, все прекрасно. Вот так, естественно. Не обращайте на меня внимания, забудьте, что я здесь.

И вот я продолжаю писать, и не обращаю на нее внимания, и забываю, что она здесь, и чувствую себя естественно. Насколько вообще могу. У меня не сведены счеты со зрителями немецкого общественного телевидения, но сводить их сейчас не время. Сейчас время писать. Писать что-нибудь отвечающее требованиям хорошего вкуса, потому что если писать глупости, как она мне уже объяснила, это будет смотреться очень нехорошо.

Мой сын возвращается из садика. Он подбегает и обнимает меня. Он всегда меня обнимает, если в доме съемочная группа. В начале журналистам приходилось его просить, но теперь он уже тренированный: подбежать, в камеру не смотреть, обнять, сказать: “Папа, я тебя люблю”. Ему еще четырех нет, а он уже понимает, как дела делаются, этот мой крошка сыночек.

Жена у меня не такая удачная, говорит журналистка немецкого общественного телевидения. Не вливается в процесс. Она все время поправляет волосы, бросает взгляды в камеру. Но это не такая уж большая проблема, ее всегда можно отрезать потом, при монтаже. Этим-то и хорошо телевидение. В жизни оно не так. В жизни ты не можешь отрезать ее, стереть. Может только Бог, или автобус, если он ее переедет. Или тяжелая болезнь. Сосед над нами – вдовец, неизлечимая болезнь унесла его жену. Не рак, что-то другое. Оно начинается в кишечнике и заканчивается плохо. Полгода она испражнялась кровью. По крайней мере, так он мне рассказывал. Полгода, прежде чем Господь Вседержитель вырезал ее на монтаже. С тех пор как она умерла, к нам в здание приходят всякие женщины на высоких каблуках, пахнущие дешевыми духами. Они приходят в самые неожиданные часы, иногда даже в полдень. Он пенсионер, наш сосед сверху, расписание у него гибкое. А они – если верить моей жене, по крайней мере, – проститутки. Когда она произносит “проститутки”, это получается у нее естественно, будто она говорит “сельдерей”. А вот когда ее снимают – ничего естественного. Никто не идеален.

Мой сын любит проституток, которые приходят к нашему соседу сверху.

– Какое ты животное? – спрашивает он, если они попадаются ему на лестничной площадке. – Я сегодня мышка. Быстрая и ловкая мышка.

И они сразу понимают и подкидывают ему название животного: “слон”, “медведь”, “бабочка”. У каждой проститутки свой зверь. Это странно, потому что другие люди, которых он спрашивает про животное, вообще не понимают, чего он от них хочет. Но проститутки отлично вливаются в процесс.

Что наводит меня на мысль: может быть, в следующий раз, когда явится съемочная группа, я приведу одну из этих женщин вместо моей жены и все получится гораздо естественнее. Они выглядят отлично – дешево, но отлично, – да и сын мой ладит с ними лучше. Когда он спрашивает мою жену, какое она животное, она настаивает:

– Я не животное, лапочка. Я человек. Я твоя мама.

И тогда он начинает плакать.

Почему она не вливается в процесс, моя жена? Почему сказать о женщинах с дешевыми духами “проститутки” для нее легко, а сказать маленькому мальчику “я жираф” граничит с невозможным? Это бесит меня, мне аж хочется ударить. Не ее – ее я люблю, – но кого-нибудь. Выместить свою фрустрацию на том, кто этого заслужил. Правые могут вымещать свой гнев на арабах. Расисты – на неграх. Но мы, леволибералы, – мы в ловушке. Мы сами себя в нее загнали, нам не на кого вызвериться.

– Не называй их проститутками, – наезжаю я на жену, – ты же не знаешь, проститутки они или нет, ты не видела, чтобы им платили, ну и не называй их так, окей? Каково бы тебе было, если бы тебя кто-нибудь назвал проституткой?

– Отлично, – говорит немецкая тележурналистка. – Мне нравится. Морщина на лбу. Быстрая печать. Теперь осталось снять крупный план нескольких переводов твоих книжек на другие языки, чтобы наши зрители знали, какой ты успешный, и еще одно такое объятие с сыном, – в прошлый раз он слишком быстро подбежал, и наш оператор Йорг не успел перефокусировать камеру.

Моя жена спрашивает, нужно ли немцам, чтоб она тоже обняла меня заново, и в глубине души я молюсь, чтобы журналистка ответила “да”. Я так хочу, чтобы жена снова обняла меня, чтобы ее гладкие руки обвились вокруг меня, как будто во всем мире нет ничего, кроме нас.

– Не надо, – холодно говорит ей немка, – это у нас уже есть.

– Какое ты животное? – спрашивает немку мой сын, и я спешу перевести его вопрос на английский.

– Я не животное, – смеется она и проводит рукой с длинными ногтями по его волосам. – Я монстр. Монстр, который приехал из-за океана, чтобы есть вот таких красивых маленьких детей.

– Она говорит, что она певчая птица, – перевожу я своему сыну совершенно естественно. – Она говорит, что она красноперая певчая птица, которая прилетела сюда из-за океана.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.