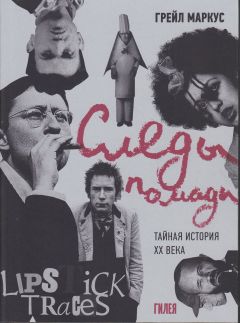

Текст книги "Следы помады. Тайная история XX века"

Автор книги: Грейл Маркус

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

В 1986 году это звучало ещё более параноидально, чем измышления Карпа в 81-м. Очень странно, поражался ты, читая статью, – особенно эти «галстуки Адама Смита», – интересно, кто всё это придумал? Напоминает «житейские истории» вроде (листаем газету) двухголового младенца в Перу («Епископ заявил, что у ребёнка две разные души»), или НЛО размером с шарик для пинг-понга в Бразилии («Лётчики-истребители преследовали странные объекты, пока у них не кончилось горючее»). Карп не мог такого предположить – ни галстуков, ни младенцев, ни шариков для пинг-понга, – но он писал так, как будто знал, в какой контекст попадут его слова. «Рейганцев не волнует даже так называемый свободный рынок, он всего лишь одна из их закулисных игр», – писал Карп, казалось, переходя на тираду, на крик о том, что на самом деле их интересует:

Они хотят, чтобы капитализм в Америке стал таким, каким по его природе представлял Карл Маркс – божественной силой и мерой всех вещей, властью, низводящей свободную политику до шутки, гражданина до «рабочего», общественную жизнь до «государства», государство до инструмента угнетения, спасающего капитализм от угрозы свободы и равенства, вместе с которыми капитализм развивался одновременно, как Каин рос вместе с Авелем… Описанное Марксом капиталистическое общество – это рейгановский рецепт для Америки. Вот что означает Национальное Возрождение.

Но то

Но то было позже. А пока что проект Османа стремительно воплощался в жизнь. Париж преобразился; преобразились и сами парижане. Разграничения между работой, семьёй и досугом, проложенные на новой карте города, были усвоены недавно атомизированными и автономными индивидами нового Парижа – в конце концов само понятие «индивидуальности» было модернизмом, функцией чьего-либо субъективного выбора того, что делать со свободными деньгами и свободным временем. Коммуна была запятой в приговоре Османа, он победил. Париж превратился в город символов, власти и желания. Общественная жизнь была как лотерея: если у каждого есть возможность купить билетик, у каждого есть шанс выиграть, а так как выиграть может лишь один из миллиона, то отделение одного от миллиона других, всякого от каждого абсолютно полное. Когда товары понеслись по своим транзитным цепям, всякий человек в мечтах стал властелином, Коммодификатором. Это можно было видеть на улицах. Как будто нашёлся ответ на марксово «Всё сословное и застойное исчезает» – на марксов благоговейный приговор из «Манифеста Коммунистической Партии» сверхъестественной силе капитализма, на приговор капитализму как мере всех вещей, – ответ с гоббсинианским бахвальством: Ессе homo!

Се человек! Гений Османа должен был открыть придуманный им город для сельской округи, окружить его парками и пристанями. Работа и домашняя жизнь оказались разъединены, создав друг для друга новые рынки; новая отрасль завлекательного, соблазнительного, организованного досуга выработала третье разграничение, сразу смягчившее неувязки наёмного труда и домашней жизни и обусловившее новый, свой собственный рынок. Против неизбежного капиталистического отчуждения (язык моей работы не переводится на язык моей домашней жизни, мои работа и семья превратили мой досуг в нервную болтовню) Осман установил автономию удовольствия. Прогулка в парке, выходной на берегу реки – как спектакли, такие вещи репрезентировали свободные деньги, свободное время: свободу. Более того: деревья, вода, цветы, трава, всё это говорило о том, что новый город Османа не просто интересная конструкция, но реальный факт. Язык булыжников не нуждался в переводе, он был понятен всем. Если Осман распространил разделение работы на разделение жизни, то он также и благословил это.

ДЕЛАЙ КАК ГОВОРЯТ

Голосуй за консерваторов

– значок предвыборной кампании Тори,

Лондон,1987

Осман занимался тем, что мы сегодня называем городской модернизацией, планировкой города, джентрификацией[62]62

Джентрификация – реконструкция пришедших в упадок городских кварталов с помощью притока более состоятельных жителей.

[Закрыть], «урбанизмом» – «порядком подзабытым разделом криминологии», – писали в 196i году два ситуациониста из Бюро унитарного урбанизма57. «Урбанизма как такового не существует, это всего лишь “идеология”, в марксовом смысле этого слова» – согласованная норма в дискурсе о реальном и возможном. Это было соглашение о том, что составляет язык булыжников – в данном случае архитектуры, – и как идеология это соглашение делало ненастоящим всё, находящееся за её пределами. Как соглашение это было общественным договором, и как общественный договор это был «шантаж практичностью… Современный капитализм отвергает всякую критику посредством простого довода, что людям необходима крыша над головой, так же как в случае телевидения используется предлог, что людям нужны информация и развлечение. Что приводит к пренебрежению доказательствами того, что эти информация, развлечение и такого рода жилища сделаны не для людей, но без них и против них. Вся городская планировка подразумевается исключительно как рекламно-пропагандистская сфера общества – то есть…» (что пытался доказать спустя четверть века Боб Гелдоф) «…как организация причастности к тому, в чём невозможно участвовать».

Отличительной чертой любой идеологии является её невидимость: вот почему в 1986 году рейганистские факты были менее очевидными, чем пророчества о них пятью годами ранее. Во времена Османа против него выступали с протестом, во времена ситуационистов его Париж уже больше не являлся новым городом, это был просто город: модель современности, видимый факт современной жизни. Если эта идеология была невидима, как бороться против неё, как начать говорить на новом языке, не булыжников, но людей? «Критика архитектуры» являлась точкой отсчёта того, что ситуационисты называли «революцией», и они были малопонятны: рассуждали о «координации художественных и научных средств разоблачения», затем о «ситуационистских основах» «экспериментальной жизни», которые «станут плацдармами для вторжения… которое будет подпитываться противоречиями во всякой повседневной жизни и в манипуляции городами и их обитателями». Они были гораздо понятнее, когда говорили совсем уж отчаянные вещи: «Мы должны поддерживать распространение скептицизма в отношении этих проветриваемых и раскрашенных детских садов, из которых на Востоке и Западе состоят новые спальные кварталы. Лишь пробуждение поставит вопрос сознательного созидания городской среды».

Подобно любым революционерам, сидящим на мели без революции, ситуационисты обращались к прошлому. Парижская коммуна являлась «единственной на данный момент реализацией революционного урбанизма: атакующего окаменевшие места господствующей организации жизни, воспринимающего социальное пространство в политических терминах, отказывающегося принять невинность любого монумента»58. Как всегда в случае с ситуационистами, здесь не следует спешить: какое отношение памятники имеют к революции? В «Обществе спектакля» Дебор написал:

Первый этап господства экономики над общественной жизнью привнёс в определение всякого человеческого произведения очевидное вырождение быть в иметь. Текущий этап тотальной оккупации общественной жизни накопленными плодами экономики ведёт к повсеместному сползанию иметь в казаться, из которого всякое действительное «иметь» должно черпать свой непосредственный престиж и своё высшее назначение.

Одновременно с тем всякая индивидуальная реальность стала общественной, напрямую зависящей от общественной власти и ею формируемой. Лишь в том, что она не есть, ей дозволено являться59.

Ничто действительно происходящее не становится реальным, пока не окажется репрезентированным в спектакле под названием общественная жизнь – после этого оно становится нереальным и превращается в свою противоположность. Как революционер Дебор был математиком: настаивая на трансформации спектаклем всех вещей в их противоположности, он говорил о «двусторонней природе взаимосвязей»60 в современном обществе, том самом, делающем современное общество современным, том принципе отрицания, рождающемся в структурах доминирования. Это было местоположением революционного импульса на новом поле действия спектакля, в общественной жизни как в системе символов. Если памятник являлся символом, где спектакль запечатлён в единой точке, то снос таких символов был вернейшим способом обнаружения невидимой территории, где люди на самом деле жили.

Как написали с сожалением ситуационисты в своей статье «О Парижской коммуне», коммунары не уничтожили все символы разделения жизни. Они не стали захватывать Национальный банк. Толпе художников удалось убедить их не взрывать Нотр-Дам. Но даже если коммунары не стёрли навсегда границы между верой, работой, семьёй и досугом, – даже если они не построили мир, где вера была бы спущена на землю, работа стала бы в удовольствие, семейная жизнь смешалась бы со страстью к деятельности или же растворила всё это в досуге, – который, по мысли ситуационистов, может и должен заменить веру, работу и семью свободными построениями ситуаций, новым взглядом на досуг, истинным досугом, фестивалем, где материальное выживание (этот вероятный источник работы и продолжения человеческого рода, вероятный источник семьи и веры, вероятный источник религиозных иллюзий) стало бы естественным побочным продуктом ежедневного переоткрытия каждым человеком своей жизни как игры («чего бы мне сегодня хотелось?») – даже если им это не удалось, как бы то ни было, они всё же смогли повалить Вандомскую колонну.

Высотой в 144 фута, на четыре фута выше гданьских крестов, это был символ первого Наполеона: символ военной славы, территориальной экспансии жизни как таковой, символ власти, превозносимой как свобода. 16 мая 1871 года по предложению художника Гюстава Курбе он был опрокинут в солому и навоз. На османовское “Ессе homo!” коммунары ответили «Озимандией» Шелли[63]63

Сонет Перси Биши Шелли (1818), в котором описываются руины статуи фараона Рамзеса II и постулируется тщетность попыток любых правителей претендовать на истинное величие.

[Закрыть]. Это происшествие было переосмыслено спустя почти век Герардом Ван дер Лёном:

Сегодня вечером к ужасу соответствующих властей толпа неряшливых анархистов с раскрашенными телами и в немыслимых париках взяла штурмом здание Парламента после своей оголтелой «Интергалактической звуковой сидячей забастовки» в Королевском Альберт-Холле. Осадив трибуну оратора, с помощью зажигалок они переплавили составные части Биг-Бена в бронзовую статую Смоки Робинсона61.

Именно так анархистский миф пустился в свободный полёт и случайным образом рухнул оземь.

В 1967 году

В 1967 году, за год до того, как французские студенты и рабочие воспроизвели Парижскую коммуну в майском восстании 68-го, примерно в то же время, когда Герард Ван дер Лён выдумал свою фантасмагорию, ситуационистские воззрения на революцию считались очевидным вздором. Анри Лефевр писал тогда:

Ситуационисты предлагают не реальную утопию, но абстрактную утопию. Неужели они действительно верят, что в один прекрасный день или в один решающий вечер люди посмотрят друг на друга, скажут: «Довольно! К чёрту работу, к чёрту скуку! Положим этому конец!» – и затем присоединятся к бесконечному Фестивалю и созданию ситуаций?

– Тереза восклицает: «Я хочу услышать, как вы скажете да» —

Даже если и было что-то подобное раньше, на рассвете 18 марта 1871 года, то такое стечение обстоятельств более не повторится62.

Согласие видного 66-летнего социолога с молодыми экстремистами, опьянёнными своими собственными теориями, было таким же глубоким, как разрыв: совпадение в том, что Коммуна была отрицанием «скуки» в пользу «фестиваля». Эти понятия не были частью общепринятого критического дискурса – они были частью того дискурса, который однажды Лефевр и ситуационисты создали вместе.

Плакат, рекламирующий “Internationale situationniste”, № 11, октябрь 1967, текст Рауля Ванейгема, рисунки Жерара Жоанне

После Второй мировой войны Лефевр был главным теоретиком Французской коммунистической партии, которая, как полагали многие, была в шаге от взятия власти. Вероятно, главный марксистский философ Франции, он был также и учёным с репутацией, которую не обеспечит никакой университет. Но в следующее десятилетие он отошёл от марксистского сциентизма, объяснив это тем, что в стремлении изменить мир необходимо изменить жизнь. Вместо исследования институций и категорий, структур экономического производства и социального контроля следует размышлять о «моментах» – мгновениях любви, ненависти, поэзии, отчаяния, действия, отказа, восхищения, унижения, справедливости, жестокости, смирения, удивления, ярости, отвращения, негодования, ненависти к самому себе, сожаления, неистовства, умиротворения, – о тех коротких прозрениях, говорил Лефевр, в которых открываются всесторонние возможности и временные ограничения существования любого человека. Богатство или нищета любой общественной формации должна определяться именно такими мимолётностями; они проходят бессознательно, как если бы их никогда не было, но в своих моментах они содержат всю полноту жизни. Когда-то, может, в Средние века, каждый момент был частью всей явной совокупности, так же как язык религии был частью языка работы. В современном мире, где умер Бог и разграничение работы отделило каждую сферу жизни от другой, каждый момент являлся изолированным и ни один не имел языка. Однако же – а что если кто-то воспримет момент как проход ко всей совокупности? Что если кто-то определит свою жизнь желанием утвердить момент любви или отринуть момент смирения?

Это было абстрактным, эстетским: система послевоенных взглядов Лефевра была ещё более абстрактно-эстетской. Моменты, говорил он, располагаются на таинственной, не существующей на карте территории, называющейся “la vie quotidienne”, повседневная жизнь, способ бытия, более явно определяющийся через отрицание: «Всё, что останется, если вычесть из прожитого всю специализированную деятельность»63. Это была не жизнь во время работы или во время поездки на работу, – скорее, воображаемая жизнь, вызванная скукой поездки или работы. Это была не чья-то роль жены, даже в те короткие мгновения, когда эта роль являлась рассеянной и на несколько секунд человек перерождается из пустоты, которую общество считает реальностью. Повседневная жизнь была сферой повторяемости, незначительности, угнетения; скуки, безмолвно прерываемой моментами вроде бы бессмысленных желаний героизма, приключения, побега, мести – свободы.

Одно и то же день за днём – метро – работа – обед – работа – метро – кресло – тв – сон – метро – работа – сколько ещё выдержишь – каждый десятый сходит с ума – каждый пятый шизеет.

– Граффити в Ноттинг-Хилл, Лондон, начало 1970-х, воспроизведено в “London’s Outrage”, № 2, февраль 1977

Критики Лефевра отказывались признать, что повсе-[[64]64

«Введение в критику повседневной жизни» (фр.).

[Закрыть] дневная жизнь существует как-то иначе, кроме набора средств труда и костюмов в любую эпоху («там, где древнегреческой женщине приходилось нагревать камни, нам нужно лишь включить газовую плиту»); выступая в 1961 году на организованной Лефевром конференции, Ги Дебор назвал это «мерой всего». Он выступал посредством плёночного магнитофона, стремясь «использовать простейшую возможность порвать с иллюзиями псевдовзаимодействия». Подчёркивая зависимость внимания слушателя от присутствия лектора или смущение от его отсутствия, он хотел «посредством небольшого видоизменения привычных форм представления показать, что именно здесь и происходит повседневная жизнь». Такое «участие» было несущественным, банальным, – но оно происходило в той сфере несущественного и банального, где начинается любая критика повседневной жизни, а значит, и любая критика социальной реальности. По сравнению с блестящим развитием технологий и коммерции, говорил Лефевр, повседневная жизнь являлась «отсталым сектором» современного мира – «колонизированным сектором», говорил Дебор, – унылым Третьим Миром в сердце Первого. Но это есть та самая заграница, где на самом деле живут все.

Повседневная жизнь, как её осмыслил Лефевр, – сперва в “Introduction à la critique de la vie quotidienne”[64]64

«Введение в критику повседневной жизни» (фр.).

[Закрыть] в 1947-м, затем во многих других книгах в последующие двадцать лет, – была средой в той же степени неудовлетворённой, в какой и немой, она была в той же степени немой, в какой и вездесущей: во всех его работах подразумевалось, что за границами романов, поэзии, музыки – за границами искусства – эти моменты теперь лишены языка повсюду, как в Советском Союзе, так и во Франции. Но если у этих моментов появится язык, политический язык, тогда они смогут стать основой для абсолютно новых требований социального порядка. А что если кто-то скажет «нет» скуке и потребует удивления не в одном моменте, но в качестве общественного устройства?

Это был не марксизм. Маркс мог бы это понять: истоки теорий Лефевра лежали в романтических «Экономическо-философских рукописях» Маркса 1844 года, которые Лефевр переводил и публиковал в конце 1920-х. Он предложил партии следовать этим курсом; от него отвернулись. Советские блюстители канона считали эти ранние исследования об отчуждении туманными юношескими произведениями, замалчивали их, и Лефевр согласился, сделав себе репутацию в 1939-м своим “Le Matérialisme dialectique”. Это была наука. Теория моментов была сочтена ересью, хуже того, искажением; в 1958 году это привело к исключению Лефевра из партии. Но к тому времени он нашёл других читателей.

«Теория моментов близка к исследованиям в области создания обстановок, ситуаций»64, – рассказывал он в интервью в 1975-м: Лефевр вспоминал о тех временах, когда он был коммунистом по названию и ситуационистом, когда этого названия ещё не было. «Идея побега от сочетания элементов прошлого – от повторения – была одновременно поэтической, подрывной и нахальной. Уже одно это подразумевало, что проект ни на что не похож. Не так-то легко выдумать новые удовольствия или новые способы заниматься любовью… идея утопическая, – но не совсем, – ведь фактически, живя, мы создавали новую ситуацию – волнующей дружбы, микросообщества, неведомого для общества вовне».

Это было, говорил Лефевр о своих отношениях с новыми ситуационистами, «любовной историей». Он говорил об «отказе от всякого недоверия, всех амбиций, всех интриг… В атмосфере пылкого единства мы могли дискутировать ночи напролёт… Мы выпивали, иногда присутствовали и другие стимуляторы, и это были ночи энтузиазма, дружбы – не просто общение, но общность». «Моменты, построенные как “ситуации”, могут рассматриваться как моменты прорыва, ускорения, революций в индивидуальной повседневной жизни»65, — писали ситуационисты в 1960 году. Вскоре Лефевр и Дебор, путешествуя по Франции, пришли к идее Коммуны как «фестиваля». «А затем – говорит Лефевр, – на самом деле, без всякого предупреждения, времена изменились, любовь прошла». Ситуационисты напечатали свою статью «О Парижской коммуне»; затем Лефевр опубликовал своё «Значение Парижской коммуны». Ситуационисты объявили это гнусным плагиатом, и Лефевр посмеялся над своим прежним отношением к ним. «Я потерял друзей, – говорил он в 1975-м. – Мне наплевать». Он ходил взад-вперёд, как будто не мог свыкнуться с этим. «Я почти не читал их нападки. Зачем придавать им значение? Самым важным был период волнения, дружбы, чего-то невозвратного; однажды потерянное, его ничем не заменить».

Коммуна, как пришли к выводу Лефевр и Дебор, возвела город, свободный от планировки, сферу моментов, видимых и громких, антитезу планированию: город был сведён к нулю и затем изобретался каждый день. В этом было согласие. Но разрыв к 1967-му, когда Лефевр и ситуационисты уже не общались годами, заключался в том, что Лефевр рассматривал утопию как всего лишь искусство, а ситуационисты полагали, что искусство на уровне утопии и есть сама жизнь. «Осуществлённое искусство» было лозунгом ситуационистов; это означало «осуществлённая жизнь».

Некоторые обвиняли

Некоторые обвиняли Коммуну за её искусство. «Министр народного просвещения, – писал Т.Дж. Кларк, – ясно выразился в 1872 году, заявив, что “в песенной оргии, возникшей в эпоху [Коммуны]”, частично следует винить распущенность коммунаров» – то, что они подрывали основы церкви, семьи и работы. Поэтому министр сделал уничтоженную Коммуну «предлогом для восстановления цензуры в кафешантанах, чтобы предотвратить подобное в будущем»66.

В 1860-е, когда Коммуна была ещё только параноидальным ночным кошмаром Луи Вейо, те, кто слышал пение Терезы, мог думать, что слышит призыв к революции. Она была как Поли Стайрин: если даже эта неприятная толстая женщина могла требовать полной свободы, то мог и любой другой человек. Если она могла потеряться и найтись в окружении сброда, то мог и ты. «Я его часть!» Что означала полная свобода – никто этого не знал. Но самым явным образом она определялась через отрицание: свобода – это не тот разрыв между небесами, которые обещала новая реклама, и ежедневными удовлетворениями, которые я могу себе позволить. Свобода – не в том ощущении, что когда я ухожу с работы и, возвращаясь в семью, гуляю с ней в парке по воскресеньям, то мой досуг оказывается ещё одной работой. Не в той ужасной уверенности, что я чужак в своём родном городе, что на работе я как машина, что в парке я как рекламный плакат, что дома я как турист. Почему моя жизнь не соответствует требованиям Терезы? «Люди верили: из Терезы исходит какая-то угроза порядку имущих, и в этом аспекте империя оказалась с ними согласна», – пишет Кларк. Несмотря на то что Тереза была приглашена петь перед императрицей, власти «контролировали каждую её строчку и фразу» и «не скрывали своего отношения к кафешантанам как к нарушениям общественного порядка».

Нарушение общественного порядка – это банальность. Официальные лица, кричавшие о нарушениях, – те, кто следил за Терезой, или те, кто в 1956 году разрешал Элвису Пресли выступать при условии, что он не сделает ни одного движения, или запрещавшие концерты Sex Pistols, – выказывали не столько свои страхи, сколько ревность к бесплатной рекламе. Однако же Элвис Пресли и Sex Pistols изменили модели повседневной жизни – повысили её ставки – во всём мире. Даже если сделанное ими не легло в основу формальных революций, то это привело к тому, что жизнь во всём мире стала более интересной, и жизнь продолжает становиться всё интереснее именно потому, что они когда-то появились. В книге о культурных движениях, не воздвигших памятников, о движениях, оставивших смутный след, – движениях, что не могут быть опровергнуты «Озимандией», потому что были эфемерными от начала до конца, – «сделать жизнь более интересной» становится единственным критерием, оправдывающим эти страницы.

Выступления Терезы

Выступления Терезы, запечатлённые в живописи, в журнальных заметках, в полицейских протоколах того времени, можно рассматривать как зарождающуюся поп-культуру: не ту вневременную культуру народного фольклора и не ту потребительскую культуру-для-народа, организованную сектором досуга капиталистического рынка, но что-то между ними. Как показал пример Майкла Джексона, ни ностальгия по народной общности, ни беспрерывное продвижение рынка не содержат в себе поп-культуры, хотя рынок обеспечивает доступ к поп-культуре – доступ публики к артисту, доступ артиста к публике, – а ностальгия как ощущение того, что может быть утрачено, это поддерживает. Поп-культура является продуктом – шоу, спектаклем, выражением подавленных желаний в рыночной форме – продукцией подавленных желаний, которые, будучи однажды выпущены на волю, могут занять главенствующее положение. Об этом же другими словами пишет и Кларк:

…сотворить нечто популярное – дело довольно рисковое. Что в начале является процессом контролируемым и управляемым, часто переходит под господство толпы. Дело в том, что «популярное» это не просто товар, произведённый из неживых, податливых материалов, – вот тебе фраза, вот тебе ценность, – которые можно обработать и хорошо представить. Это нечто, совершённое с настоящим насилием по отношению к резистентным формам жизни; и эти формы сохранились в припеве Терезы и в аудитории, к которой она обращалась; они всегда способны восстановить механизм воспроизводства. Плодя популярное, буржуазное общество плодит и свою противоположность [утиль], и по большей части этой противоположности удаётся придать некий образ – изолированного или предлагаемого в подходящий момент. При этом сам этот образ… враждебен ко всему, во что верит буржуазия, и его действия невозможно предугадать столь аккуратно, как того хотелось бы данному классу. Всегда есть вероятность того, что строчка или фраза будут использованы певицей, чтобы привлечь мимолётное внимание – усилить общественное возмущение, – чего так боялись Вейо и цензор67.

В 1967 году

В 1967 году статья СИ «О Парижской коммуне» много значила для Т.Дж. Кларка, к 1984 году ставшего профессором изобразительных искусств в Гарвардском университете и автором книги «Живопись современной жизни: Париж в искусстве Мане и его последователей». В 1966 году Кларк присоединился к СИ; он был один из всего лишь семидесяти мужчин и женщин, только шесть из них были британцами, которые мелькали на орбите просуществовавшей пятнадцать лет группы.

В отличие от ранних книг Кларка об искусстве и политике, «Живопись современной жизни» была недвусмысленно ситуационистской. В ней Кларк во многом основывался на понятии спектакля – вопреки большинству использовавших этот термин в 1984-м, он указал автора теории. «Если один или два раза, – написал он, – моё использование этого слова несёт в себе слабый аромат деборовской хилиастической ясности, я буду доволен»68. Когда-то Дебор и Кларк были товарищами; исключённый – изгнанный – из группы в 1967 году, он не разговаривал с Дебором почти двадцать лет. Тем не менее его книга продолжала дело группы, которая практически прекратила своё существование после успеха и провала Мая 1968-го, события, когда теории и пророчества ситуационистов в одночасье оказались реализованы и перечёркнуты. Книга Кларка была, как осколок, восстановлением идей двадцатилетней давности, а как исследование по истории событий стодвадцатилетней давности она демонстрировала формальность временной дистанции. В книге угадывалось скрытое ощущение беды, которая может прийти в любой момент, словно Sex Pistols повлияли на Кларка так же, как ситуационисты повлияли на Sex Pistols. Преобразованные в отрицание, суждения Кларка о популярном, о популярных артистах, о возможностях, заложенных в выступлениях ресторанной певицы в 1860-х, могут быть прочитаны как вариант тех целей, которых добивались Sex Pistols в лондонских клубах в конце 1975-го. И тогда это не просто суждения: это версия того, что на самом деле произошло.

Такая версия того, что произошло на самом деле, может выдвинуть идею кабаре как места, где находит своё воплощение убеждение, что «я ничто, но я должен быть всем» – как места, где рождается революция. Будучи членом общества, где ценности, на которых меня воспитывали, ценности, которые я стал чтить, каждый день оскорблялись, высмеивались и презирались и попросту каждый день систематически уничтожались власть предержащими (проверяя пришедшую за день почту: конгрессмен, «служащий», как он утверждает, «покорный воле Господа Иисуса Христа», призывает не голосовать за другого конгрессмена, так как тот «голосовал против традиционных американских ценностей, с помощью которых удалось сделать эту страну евангелической силой… Голосуйте за ещё одного христианина в Конгрессе»), – я преисполняюсь отчаянием и отвращением, в моей голове возникают кровожадные фантазии, чуть только призадумаешься на несколько минут. Я полагаю, меня тянет в места, где выступают артисты, потому что, кажется, там я нахожу выход своим оскорблениям, высмеиванию, презрению и там мои кровожадные фантазии находят своё воплощение и одобрение. А ещё меня тянет туда потому, что как лаборатория перемен это ничем не хуже других пространств; я нахожу, что в говорящемся там больше ясности и тайны, чем где бы то ни было; потому что я знаю, что можно уйти из ночного клуба с ощущением, что всё теперь будет по-другому. Но по прошествии времени, оглядываясь назад на то, как на короткое время, теперь ставшее далёким прошлым, это осуществлялось в некоторых выступлениях, выступлениях на маленьких сценах или в заметках в забытых журналах, имеет смысл принять версию, что в местах, где выступают артисты, революция на самом деле испускает дух, где дух её, если воспользоваться любимым словом ситуационистов, «рекуперируется»: где возглас о том, как должно быть, становится частью существующего спектакля, где требования невозможного снова загоняются в стойла упований и результатов, где излечивается болезнь общественного возмущения, где «революция» означает момент, когда люди говорят «нет», приходят на фестиваль, а затем, так или иначе, выталкиваются из истории, и этот момент превращается в примечание или отправляется в свободный полёт, словно анархистский миф.

В феврале 1920-го, спустя чуть более года после Ноябрьской революции 1918-го и Спартакистского восстания 5 января 1919-го и убийства спустя десять дней Карла Либкнехта и Розы Люксембург, революция снова возникла в Берлине в постановке Максом Рейнхардтом пьесы Ромена Роллана «Дантон». Критик Курт Тухольский, возвратившись из театра, написал стихотворение «Смерть Дантона»:

У Рейнхардта великолепен третий акт —

Толпа в шестьсот статистов.

Что критики, послушай, говорят!

Берлин весь рукоплещет!

Но если спросишь, то, по мне,

Есть притча в этой пьесе.

Зовёт народ: «На бунт!»

Кричит: «Хотим свободы!»

Столетья ждём того,

В крови по локоть руки.

Трясётся сцена.

Трясёт весь зал.

Но в девять вечера все по домам69.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?