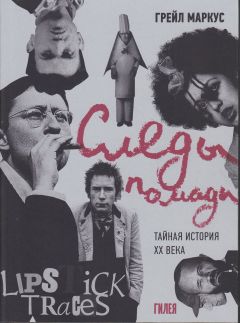

Текст книги "Следы помады. Тайная история XX века"

Автор книги: Грейл Маркус

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

К 6 июля 1984 года, когда в Канзас-сити у Джексонов начался гастрольный тур “Victory” – спустя тридцать лет и один день после того, как Элвис Пресли записал в Мемфисе свою первую песню, – джексонизм выработал настолько законченную систему коммерциализации, что кто бы и что бы ни попадало в его сферу, тут же становилось новым товаром. Люди больше не потребляли товары как обычно воспринимаемые вещи (пластинки, клипы, постеры, книги, журналы, брелоки, серьги-ожерелья-булавки-пуговицы-парики-приборы для изменения голоса-футболки с логотипом «Пепси»-нижнее бельё-шляпы-шарфы-перчатки-куртки – и почему не появились джинсы марки «Билли Джинс»?), они потребляли свои собственные жесты потребления. То есть они потребляли не тейлористского Майкла Джексона или его лицензионную копию, но себя. Скольжение по ленте Мёбиуса чистейшего капитализма, таким было это пресуществление.

Джексонизм сотворил образ поп-взрыва, события, в котором поп-музыка пересекает политические, экономические, географические и расовые барьеры, в котором предлагается новый мир, где новые зрелища мгновенно отменяют основные границы общественной жизни. Неотъемлемой частью такого события являются лавина подготовленного общественного резонанса, эпидемия массового распространения слухов, такое явное ощущение ежедневной новизны, что прошлое кажется уже неважным, а будущее выглядит настоящим. Джексонизм содержал всё это в себе. Майкл Джексон занял центральное место в культурной жизни Америки: ни один чернокожий артист никогда не поднимался до таких вершин.

Но поп-взрыв не только связывает всё то, что в других обстоятельствах, разделено по классу, месту, цвету и количеству денег, он также разъединяет. Сталкиваясь с обаятельными или отталкивающими артистами вроде Элвиса Пресли, The Beatles или Sex Pistols, сталкиваясь с людьми, подвигающими – кого-то да, кого-то нет – на новый образ жизни, этот взрыв превращается, пусть только на короткое мгновение, в главный социальный факт. Стало очевидно, что взрыв Майкла Джексона представлял собой нечто новое.

Это был первый поп-взрыв, который следовало судить не по субъективному качеству реакции, которую он побудил, а по количеству вызванных им коммерческих сделок. Так что Майкл Джексон был абсолютно точен, когда заявил в разгар своего года, что считает своим высшим достижением попадание в Книгу рекордов Гиннеса, объявившей рекордсменом альбом “Thriller” как содержащий в себе больше хит-синглов (семь), чем какая-либо другая пластинка, – а вовсе не, как того можно было ожидать, «явить миру новую походку или новую манеру разговаривать» или «показать, что музыка является универсальным средством общения», или даже «послужить доказательством, что с Божьей помощью мечты могут стать реальностью». Заявить такое значит засвидетельствовать, что в поп-взрыве на кон поставлена именно цена: что это событие в качестве своего самого веского эстетического и социального подношения предлагает то ощущение, что судьба мира зависит от того, как будет развиваться сюжет этого зрелища. Но всё происходило совсем не так. Поп-взрывы Элвиса, The Beatles, Sex Pistols атаковали и ниспровергали социальные барьеры; “Thriller” вырос на этих барьерах, словно кудзу[49]49

Быстро растущее субтропическое растение типа плюща или дикого винограда, выступающее часто в роли захватчика, губителя строений и окружающей флоры.

[Закрыть]. И хотя “Thriller” не опрокинул эти барьеры, а лишь сделал их ненадолго невидимыми, в Канзас-Сити они снова стали видны глазу.

Самыми преданными поклонниками Майкла Джексона были чернокожие мальчики и девочки в возрасте до пятнадцати лет; в прошлом он со своими братьями почти всегда выступал только перед чернокожей аудиторией. В Канзас-Сити тридцать процентов населения составляют негры, но сегрегации не существует: в любом общественном месте клиентами и обслуживающим персоналом являются и белые, и чернокожие. В тот день на стадионе “Arrowhead” в Канзас-Сити аудитория, ожидавшая начала выступления самой известной чернокожей семьи в мире, состояла практически полностью из белых. Следуя логике потребления, действующей там, где деньги, и уводящей тебя в нужную ей сторону, хочешь того или нет, императивы джексонизма – его стремление к денежному обороту как к механизму выработки ценностей, его 30 долларов за один билет из обязательных 120 за четыре, – не отделяли аудиторию джексонистского поп-взрыва от тех, кто не хотел иметь к нему отношения; эти правила отделяли друг от друга тех, кто захотел быть его частью. Беднейшие, которым хватало денег лишь на копию альбома “Thriller”, отсеивались. Люди чуть побогаче, экономившие на еде, одежде и медицинском обслуживании, чтобы скопить 120 долларов, – что для многих больше месячной зарплаты, – были несущественны, так как система заказов позволяла организаторам выбирать зрителей исходя из их почтовых индексов. Джексонистский поп-взрыв был вполне официальным, но это не означало, что он был утверждён президентом Соединённых Штатов. Это было проявлением социальных реалий, утверждаемых Вашингтоном в качестве идеологии и Мэдисон авеню в качестве языка, – в 1984 году являвшегося идеологическим языком политического разделения и общественного исключения, гламуризацией нового американского факта, что если ты не в топе, тебя не существует. «Победа – это всё», – можно было прочитать на шоколадной олимпийской медали «Нестле». «У нас единственная цель – быть лучшими. Что ещё, кроме этого?» – говорил Ли Якокка, президент «Крайслера». Так же в случае и с “Victory”-туром, который поначалу назывался ещё более апокалиптично: “Final Victory”[50]50

Окончательная победа (англ.).

[Закрыть].

Это не сработало

Это не сработало. За несколько дней до первого концерта Ладонна Джонс, одиннадцатилетняя чернокожая девочка из Луисвилля, штат Техас, опубликовала в местной газете открытое письмо Майклу Джексону, которое перепечатали газеты по всей стране. «Это нечестно», – сказала она. Только и всего. И всё было кончено. Менеджеры послали ей пригласительные билеты, но было слишком поздно. Упакованный в униформу весом с него самого (тёмные очки, армейский пиджак, коротенькие брючки, ботинки без шнурков – униформа, которая в джексонистском взрыве произвела не таких подражателей, как у Элвиса, The Beatles, Sex Pistols, подражателей, которые собирали группы, чтобы понять, о чём им следует сказать, но лишь пародистов, молодых людей, появляющихся на публике в арендованных лимузинах или выпрыгивающих на сцену, чтобы их как настоящих приветствовали люди, понимающие, что это фальшивые артисты), Майкл Джексон изо всех сил пытался не стать героем сказки о новом наряде короля, осудив свою собственную билетную схему, обещая раздать деньги, но сказку никому не дано победить.

Раздав обещанное, турне провалилось. Само шоу было безжизненным с первого же концерта: тяжеловесное, безликое, слишком зарепетированное действие уровня фешенебельного ночного клуба, раздутое лазерами и сверхзвуковыми хлопками, которые удостоивались вежливых аплодисментов от радостно голосивших зрителей за турникетами. В Канзас-Сити потребление снова встало с ног на голову: Майкл Джексон, начавший год как танцор, превратился в деревяшку.

На протяжении гастролей некоторые концерты оказывались провальными даже по кассе, а другие были отменены из-за отсутствия интереса. Когда были оплачены все векселя, убытки промоутера составили 18 миллионов долларов. По меркам ослепительного света, озарившего первый концерт, последующий тур проходил в потёмках, не тайно, а в забвении; по меркам небес спектакля тур оказался адом. Он закончился несколько месяцев спустя, под дождём в Лос-Анджелесе, незамеченный никем, кроме тех людей, которые там находились, которые сами остались незамеченными Майклом Джексоном и его братьями, выучившими свои жесты и речитатив до миллиметра, слово в слово ещё в Канзас-Сити, как будто ничего больше не происходило, как будто они никуда не перемещались, как будто везде означало нигде.

Отголоски продолжались и дальше: долгий год ещё не окончился. Пусть теперь и не бог, но Майкл Джексон остался знаменитостью. И как обязало его положение знаменитости, вместе Лайонелом Ричи он сочинил “We Are the World”, благотворительный гимн в помощь голодающим в Африке, и, в известном смысле, песня оказалась шедевром: записанная хором суперзвёзд, она обходила стороной своих предполагаемых адресатов, голодающих африканцев, и возвращалась к самим исполнителям. Они и были этим миром. Они держались за руки: песня замыкала круг, исключавший все различия между артистами и зрителями, объектифицируя их всех в лице объективной доброты. В случае с альбомом “Thriller” ты мог стать частью общественной жизни, просто признав это; здесь же, купив пластинку, ты мог стать частью мира. Пока звучала музыка, африканцы не голодали. «Как Бог показал нам, превратив камни в хлеб», – сочиняли Лайонел Ричи и Майкл Джексон, вряд ли думая об Иоанне Лейденском.

Прошло много времени как закончился “Victory’’-тур, но “You’re a Whole New Generation”, радиоверсия джексоновской “Billie Jean”, переделанная в рекламу «Пепси», продолжала оставаться в эфире. Песня о тоске и чувстве вины, ослепительно сделанная, в которой голоса парили над прерывистыми слоями звука, была самой чарующей из всего, что Майкл Джексон когда-либо записывал; поначалу его решение сразу же переделать её в рекламный джингл казалось пощёчиной всем, кому песня нравилась. Но спустя месяцы, когда постоянное проигрывание рекламы позволило ей не просто заменить, а стереть из памяти оригинал, “You’re a Whole New Generation” можно было слушать как новое музыкальное произведение. Звук тут был плотнее, ритм жёстче, обработка не обтекаемая, а более прямолинейная, голос Джексона не молящий и не смущённый, а горячий. Когда он пел «этот выбор остаётся за тобой», драматизируя альтернативу покупателя между «Пепси» и «Кока», в его устах это звучало моральным выбором. Если “Billie Jean” распадался на фрагменты, то эта мелодия звучала единым целым, гнев сменил скованность, уверенность сменила сомнение. Сомнительным оставался лишь малозаметный посыл, наверняка обмолвка, тем более нервирующая. «Вы абсолютно новое поколение, – пел Майкл Джексон, когда песня постепенно затихала, – и вам нравится, что они делают…» Стоп-стоп-стоп, подождите – кто такие эти «они»?

Одно только отрицание

Одно только отрицание спектакля уже оборачивается паникой, люди вынуждены возвращаться к себе самим: «Своего рода нервозность, которую не понять, не испытав. Достаточно кому-то повысить голос на улице, и толпы рассеиваются по домам. Спасайся, кто может. В тот же момент пулемётная очередь может затрещать из какой-нибудь засады или брошенная с крыши ручная граната вывернет тебе наружу кишки. Улица полна торговцами – напоминает ярмарку, которую ты видел в деревне или на народных празднествах. Торговцы сосисками вынуждены таскать горячие жестяные чаны, с трудом пролезающие в двери. Они посмеиваются, хотя чуют смерть каждой клеточкой. Стоит лишь пулемётной очереди в любую секунду обрушиться на улицу, и с оживлением будет покончено. Над городом сгустилась атмосфера великих перемен…»36

Этот город – Берлин в январе 1919 года, в разгар Спартакистского восстания, хотя это может быть и Сан-Франциско в январе 1978 года в клубе “Winterland”, когда Джонни Роттен поёт “Bodies” – такое было ощущение. Описание взято из памфлета Рихарда Хюльзенбека 1920 года “Deutschland Muss Untergehen!” («Германия должна погибнуть!») с подзаголовком «Воспоминания старого дадаиста-революционера», хотя в то время ему не исполнилось и тридцати. Его друг Георг Гросс предоставил иллюстрации: карикатуры на три столпа немецкого правящего класса – священник, капиталист, военный, – показанные безобразными кретинами. «Мы все тогда были “дадаистами”», – писал Гросс в 1946 году в своей автобиографии «Маленькое “да” и большое “нет”», – ещё до дада американизировавший своё имя из ненависти к Германии, но теперь как эмигрант, новый американец, пытающийся принять общество, в котором, по-видимому, не говорят на языке отвращения, выражавшего его творчество, он хотел отмежеваться от этого, закавычить понятие, в котором «если вообще что-либо и находило выражение, то только уже давно бродившее беспокойство, неудовлетворённость и жажда насмешки. Каждое поражение, каждый поворот к новому времени рождает подобные движения. В другую эпоху мы с таким же успехом могли быть флагеллантами, самобичевателями».

На сцене, обрушиваясь бранью на женщину, бросившую в канаву свой недоношенный плод («Она не хочет такого ребёнка»), обрушиваясь бранью на себя, на отца («Я не хочу такого ребёнка»), затем сам становясь этим кричащим плодом («МАМОЧКА!»), и в конце концов растворяя своё повествование в таких одержимых проклятиях, что они могут адресоваться только самим себе («Нахуй это, нахуй то ⁄ нахуй всех и это чмо»37 – отвратительная приливная волна грязи из канавы громко обрушивается на тебя, и от неё не спрятаться), Джонни Роттен и есть флагеллант – и вся флагеллантская ненависть к телу вырывается воплем из его глотки. «Я рисовал на бумаге и холсте из духа противоречия, – писал Гросс, – и своей работой я пытался показать, что мир отвратителен, болен и бесчестен», но Джонни Роттен не пытался: это происходит на самом деле. И несмотря на всю его холодную сдержанность, у Хюльзенбека тоже во рту была мертвечина.

В конце октября 1918 года Мировая война довела Германию до полнейшего упадка; взбунтовались матросы. Спустя несколько дней Ноябрьская революция распространилась по всей стране, и военное правительство кайзера Вильгельма отреклось от власти. Спонтанно организованные и самопровозглашённые советы рабочих, солдат, работников умственного труда и профессиональных революционеров заполнили внезапно освободившееся публичное пространство. Люди, которые раньше могли только шептать проклятия, сейчас задавали вопросы, громко произносили свои имена, выступали на собраниях, говорили странные вещи. Кому-то могло показаться, что эти советы были настроены начать всё сначала – особенно спустя время, когда советы были распущены юридически фиктивным правительством социал-демократа Фридриха Эберта, повернувшего дела вспять. Поэтому 5 января 1919 года коммунисты и лидеры «Спартака» Карл Либкнехт и Роза Люксембург призвали к новому восстанию, чтобы спасти Ноябрьскую революцию от истории; оно длилось шесть дней.

Это восстание для Хюльзенбека было в точности тем, что он со своими закадычными друзьями из берлинского «Клуба дада» – Георгом Гроссом, Вальтером Мерингом, Йоханнесом Баадером, Джоном Хартфилдом, Раулем Хаусманом – предрекал в миниатюре ещё весной и летом 1918 года. «ЧУДО ИЗ ЧУДЕС! – можно было прочитать на одной из листовок. – Мир дада может наступить в одно мгновение!» Они подписали это «Ритмический Интернационал»38. Подчёркивая малопонятную поэзию сумасшедшими телодвижениями, распевая одновременно сразу три нелепые песни поверх невыносимого шума, оскорбляя заплатившую за вход публику, растворяя правую и левую идеологии в глоссолалии, они пытались заставить толпу реагировать, давать сдачи, заставить остановившиеся часы пробить двенадцать, доказать, что время истекло. Скача по сцене с моноклями во впадинах левого глаза, Хюльзенбек и Хаусман, а также Гросс, у которого лицо было вымазано в муке, пытались жить по принципам старой осиротевшей метафоры, как будто бы она совсем и не была метафорой. «Критика», занимающаяся положением дел в Германии, писал двадцатипятилетний Карл Маркс в 1843–1944 годах в своей статье «К критике гегелевской философии права»,

…есть критика врукопашную, а в рукопашном бою важно не то, благороден ли противник, равного ли он происхождения, интересен ли он или нет, – важно нанести ему удар. Необходимо не давать немцам ни минуты для самообмана и покорности. Надо сделать действительный гнёт ещё более гнетущим, присоединяя к нему сознание гнёта; позор – ещё более позорным, разглашая его… надо заставить плясать эти окаменелые порядки, напевая им их собственные мелодии! Надо заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу™.

Это был манифест берлинского дада. В 1920 году, оглядываясь на восстание «Спартака», Хюльзенбек видел эти вечера в арендованных залах, где Танец Окаменелых Порядков впервые гармонично сочетался с популярной песенкой под названием «Их собственные мелодии»: «Из вопроса “что такое немецкая культура” (ответ: дерьмо), – писал он тогда же в другом своём памфлете “En avant dada”, – впервые сделан вывод о том, что противостоять этой культуре нужно всеми средствами сатиры, блефа, иронии, в конце концов, даже насилия. Причём действуя совместно и повсеместно»40. Это было взаимодействие, которое больше никто не мог увидеть: выход за пределы дада, революция. Хюльзенбек писал свои воспоминания, как будто итог был всё ещё неясен:

Над городом сгустилась атмосфера великих перемен. Ты сам можешь видеть: некоторые становятся людьми, только если чувствуют за спиной дыхание смерти. Они понимают, каким низменным образом выразить свои низменные потребности, только если смерть дёргает за рукав. И тогда радость – быть живым. Буржуазный свин, которого все четыре года бойни волновал только его желудок, больше не может оставаться в стороне. На своих крепких ногах он стоит посреди ада. И ад бушует: это желание жить. Жизнь – это пытка, жизнь – это страх, ненависть и пошлость. Никогда ещё она не казалась такой. Поэтому пусть жизнь будет восславлена. Из-за своей нервозности эти люди становятся абсолютными скотами. Их глаза, как мелкий щебень вечно спрятанные в свои впадины, теперь внимательны и оживлены. Люди чувствуют, смутно, что что-то происходит – там, за пределами их узкого, так называемого Богом данного приватного семейного круга. На углах, на улицах, везде, где есть свободное место, они ругают друг друга ядовитыми речами. Вокруг каждой такой перепалки мгновенно образуется толпа зевак. Здесь, дорогой читатель, разыгрываются драмы. Мы перенеслись во времена Гомера.

«Против идеи, даже дурацкой, – писал Хюльзенбек в памфлете “Германия должна погибнуть!”, – все орудия бессильны», – несмотря на то, что восстание «Спартака» было подавлено, Либкнехт и Люксембург убиты, а их тела выброшены словно мусор. «Даже против дурацкой идеи»: такова сущность дада, и в стенах “Winterland”, где происходило действие, разоблачающее самое себя, такая идея казалась сущностью Sex Pistols. «БЛЯДСКОЕ КРОВАВОЕ МЕСИВО!» – орал Джонни Роттен, обращаясь к абортированному плоду, а потом сам как абортыш, следом как Человек-Слон: «Я не животное!» – и неважно, что ты думал. Песня была не об аборте: это было непреодолимое мгновение пытки, страха, ненависти и пошлости. Ты входил в тело, и тело разрывалось на куски.

“Belsen Was a Gas”

“Belsen Was a Gas”[51]51

«Бельзен – это была газовая камера» (англ.).

[Закрыть] была единственной песней, сыгранной Sex Pistols в “Winterland”, которая не была записана – и которую публика раньше не слышала. Это была грубая, пошлая и глупая песня, сочинённая, как говорили, Сидом Вишесом, самым грубым, пошлым и глупым членом группы. На фоне поэзии “Anarchy”, “Bodies”, “Pretty Vacant” это была просто дрянь. Аудитория увязла в песне, что-то выбило из толпы способность и стремление подхватывать припев, когда его заиграли во второй раз, хотя у “Belsen Was a Gas” и припева как такового не было. И если сначала люди кидали на сцену то, что принесли с собой, то теперь они бросались обратно тем, что неслось на них со сцены.

Поставленные в тупик, вероятно, когда они пытались разглядеть какую-то историю в “Holidays in the Sun”, здесь Sex Pistols решили написать её сами, начав с 15 апреля 1945 года, когда у британских солдат, освободивших заключённых Бельзена, впервые появилась возможность внимательно рассмотреть нацизм. Некоторым образом, аудитории “Winterland” “Belsen Was a Gas” была уже знакома: на вид не представляя из себя ничего, кроме пошлости («Слышал я как-то: был Бельзен отпад, ⁄ В ямах отрытых еврейчиков склад»41), песня являлась музыкальной версией панк-свастики, украшения, которое Сид Вишес популяризировал ещё до Sex Pistols. В Англии (а также и в США, посредством прессы и телевидения) вездесущность этого символа к 1978 году способствовала медийной идентификации панка с возрождающимися британскими нацистами. Свастика на одежде, вырезанная на школьной парте, в виде шрама на руках – сильно ли на самом деле это отличалось от кампании Национального фронта за очищение Британии от цветного населения, ямайцев, пакистанцев, индийцев, этих отголосков Империи? Насколько на самом деле далёк был панк от реабилитации в 1970-е годы сэра Освальда Мосли, возглавлявшего в 30-е Британский союз фашистов, который на пике популярности руководил погромами в еврейских районах Лондона? Как и десятилетия назад, в Британии цветных людей продолжали избивать на улицах, некоторых убивали, но теперь это происходило в контексте новой сенсационности, новой серьёзности. Это оставалось горячей темой для обсуждения до 1979 года, когда партия Тори перешла от noblesse oblige[52]52

noblesse oblige (фр.) – положение обязывает.

[Закрыть] к классовой войне, а новый премьер-министр Маргарет Тэтчер похоронила Национальный фронт, позаимствовав многое из его программы. После этого в первые годы панка цветных людей продолжали избивать и убивать, – между прочим, даже чаще, – но в снова поменявшемся контексте: свершившихся фактов, сглаженных контекстом правомерности, фактов, переставших быть новостью.

«Тело Розы Люксембург, вытащенное из канала в марте 1919 года» – “King Mob Echo”, апрель 1968

Панк, разгуливающий по Кингс роуд в майке «СИД ЖИВ» и со свастикой на кожаной куртке, больше не вызывал паники, он был туристской достопримечательностью.

Панк-свастика была неоднозначным символом: нарождающимся субкультурным прославлением чистейшего расизма, желанием подменить дело ажиотажем. Она означала (если принять во внимание определение Ника Кона мотивации послевоенных британских субкультур: тедди-бойз в 50-е, модов и рокеров в 60-е, скинхедов в начале 70-х): «Мой отец обыватель, я ненавижу его, я ненавижу тебя, я разобью тебе лицо», или демонстрацию этой мотивации в общественных процессах: «Я тоже их ненавижу, давай разобьём им лицо». Это был отголосок давнего épater la bourgeoisie. Это означало, что, вопреки историческим книгам, фашизм победил во Второй мировой войне: что современная Британия была государством всеобщего благосостояния, пародией на фашизм, где у людей нет возможности строить свою собственную жизнь, – и, что ещё хуже, у них даже нет такого желания. Это означало, что акт отрицания мог бы сделать очевидным для каждого, что мир не есть то, чем кажется, – но только когда отрицание доведено до предела, оно оставляет возможность обращения мира в ничто, тогда нигилизм, как и созидание, может занять внезапно освободившееся место.

Преступление нацизма было окончательным преступлением, похороненным желанием, обрётшим плоть и испарившимся словно дым, самым завершённым желанием, обрётшим голос, – голос, который в 1978 году, когда Sex Pistols сыграли свой последний концерт, Ги Дебор возвёл к XII веку, к секрету, «который, говорят, Старец с Горы» – Рашид ад-Дин ас-Синан, лидер Ассасинов, эсхатологически настроенных террористов Леванта, – «передал в свой последний час самому верному командиру своих фанатиков: “Ничто не истинно, всё дозволено”»42.

Дебор говорил не о нацизме. Он комментировал фильм о своей жизни, оглядываясь на четверть века назад на свою роль оратора сначала в Леттристском интернационале, потом в Ситуационистском интернационале, группах, едва ли известных в своё время и теперь редко вспоминаемых. Он притязал на историю: «Так была составлена программа, наилучшим образом приспособленная для того, чтобы подорвать доверие ко всей организации общественной жизни. Классы и специальности, работу и развлечения, товар и урбанизацию, идеологию и государство, мы продемонстрировали, что от всего этого следовало избавиться. И эта программа не содержала в себе иных обещаний кроме безудержной автономии и полного отсутствия правил. Сегодня эти перспективы стали частью нравов, и повсюду идёт борьба за или против них. Но тогда они, конечно, должны были показаться несбыточными, если бы образы действия современного капитализма не были несбыточными в ещё большей степени». «Ничто не истинно, всё дозволено» – это, как объяснял Дебор, было лишь паролем для молодых людей, объединившихся в 1952 году в ЛИ, послужившим им ключом к сфере «игры и общественной жизни».

В фильме Дебора можно увидеть лишь обычных habitués[53]53

Завсегдатаев (фр.).

[Закрыть] кафешек на Сен-Жермен-де-Пре, сидящих за столами, играющих на гитарах, потом Ласенера, «литературного бандита», казнённого в Париже в 1836 году: Ласенера, сыгранного Марселем Эрраном в любимом фильме Дебора «Дети Райка» режиссёра Марселя Карне. Франтовый и зловещий Ласенер обращается к своему сопернику Графу и к свите его лизоблюдов: «Есть талант мир сотворить… есть талант мир растворить». «Забавно, – усмехается один из спутников Графа, – всего лишь каламбур, но весьма забавный».

Последние слова Старца с Горы тоже были всего лишь каламбуром, игрой слов, намёком на обратный ход, скрытый в повседневном языке, в повседневной жизни – потому что Дебор выучил тот язык, на котором услышал свои идеи в голове каждого. И как древнее кредо в устах Дебора несло в себе все возможности нигилизма, включавшие возможность созидания, так же и палиндром, давший название его фильму: «…старинная фраза, которая постоянно возвращается сама к себе, будучи выстроенной, буква за буквой, подобно лабиринту, из которого нельзя выбраться, настолько совершенно соответствует по форме и содержанию исчезновению: “In girum imus node et consumimur 19m. Мы кружимся в ночи, и нас пожирает пламя».

Весь смысл

Весь смысл этой строчки был заключён в “Belsen Was a Gas”: не в словах, не в аранжировке, даже не в ритме, а в звуке, в том, как всё это вместе отголосками отдавалось от себя самого. В тот вечер в “Winterland” было ощущение, что обычный концерт с его обычным оборудованием (микрофонами, усилителями и выступающими) оказался наполнен слуховыми флэшбэками, предвосхищением событий, стоп-кадрами, комбинированными съёмками, сочетаемыми наплывами, равномерными съёмками с движения: всеми технологиями перемещения. Отголоски были явными, материализовавшимися. Фотографии и документальные хроники, расхожие свидетельства бельзенизма предстали перед глазами.

Каждый человек хотя бы однажды видел эти свидетельства, и каждый человек по мнемоническим особенностям, что уникальны, как отпечатки пальцев, запечатлевает отдельные специфические фрагменты – фрагменты индивидуальной реакции, не поглощённой идеологией самого факта. Я помню свою поездку в концентрационный лагерь Дахау в 1961 году, до приведения его в порядок и размещения там аудиовизуальных экспозиций, когда оставалось ощущение, что печи перестали работать только в прошлом году, – но теперь это воспоминание, как и большинство расхожих свидетельств, превратилось в жанр, иконографию. Жертвы, кем бы они ни были, не имели в моём восприятии индивидуальности, хотя родители моего сопровождающего были убиты там, а мои предки жили и работали всего в нескольких милях от этого места. Жертвы лежали в яме или были погребены на официальном мемориальном комплексе при часовне. Но на двух известных мне фотографиях – «Нацистская казнь двух русских партизан», сделанной нацистским фотографом, и «Сенатор Олбен Баркли, Председатель Парламентского Комитета по расследованию военных преступлений в Бухенвальде 24 апреля 1945 года» – ощущение индивидуального поглощает, и по совсем противоположным причинам.

Сделанное нацистами, говорит Арендт, было чем-то новым: они изменили границы человеческих поступков. Но при этом они оставили на человечестве не просто бремя – необходимость осмыслить их действия, – они оставили наследство: «В самой природе человека заложено, что любое действие, однажды произошедшее и зафиксированное в анналах истории человечества, остаётся с человечеством в качестве потенциальной возможности его повторения ещё долго после того, как его актуальность стала делом прошлого <…> Как только специфическое преступление было совершено первый раз, его повторное совершение имеет большую вероятность, чем та, которая обусловила его возникновение в первый раз».

– Фрагмент коллажа на обложке фэнзина “Londons Outrage!”, № 1, декабрь 1976

«Нацистская казнь» бесконечно выразительна: куда до неё Льюису Хайну[54]54

Льюис Хайн (1874–1940) – амер, фотограф-документалист. Многие его рабо

ты запечатлели тяжёлые условия труда и жизни амер, рабочих, в особенности несовершеннолетних.

[Закрыть]. Девушка, подросток, повешена. Её мёртвое лицо выражает то, почему она пошла на смертельный риск, и мотивы тех, кто только что убил её: нацистские офицеры, изображённые на фото, это люди, специально обученные на искоренение именно такой выразительности. Лицо девушки выражает больше, чем самые живые из других лиц, попавших в кадр. Она уже казнена, и один из офицеров надевает петлю на мальчика того же возраста, а может, и младше. По его лицу можно восстановить историю. Оно говорит: «Мы были товарищами, но я никогда не думал, что увижу, как она умрёт, я никогда не думал, что увижу приближение своей смерти, но быть посему». Разглядывая фотографию, видишь в этом изображении умножение человеческих способностей, умножение смысла быть человеком, смотришь на событие, которое однажды в самом деле произошло. Два человека, особенные среди других, были лишены жизни особенным образом. Жанр и иконография развенчиваются, идеология факта не может обуздать этот мгновение43.

На фотографии, сделанной в Бухенвальде 24 апреля 1945 года, сенатор Олбен Баркли стоит перед грудой трупов. Для нас сегодняшних, привыкших, в отличие от сенатора Баркли в 1945 году, к таким картинам, то, что мы видим, это жанр, ад, который мы легко преобразовываем в иконографию, «Холокост». Но стоит взглянуть на Баркли. Мёртвые наги, Баркли разодет в жилет, костюм, пальто, шляпу и ботинки. Он смотрит на трупы, достоинство на его лице безгранично. Он не величав, не горделив – слово «достоинство» автоматически намекает на позу, компетентность, сдержанность, авторитет. Этот человек, говорит фотография, упорно пытается понять, что ему пришлось видеть перед собой, понять то, к чему его жизненный опыт, все его познания в истории не смогли приготовить, и ему это удалось. Чувство достоинства на его лице не является его собственным, оно не относится к той власти, которую он представляет. В это мгновение внезапно охвативших его чувств братства и смирения то достоинство, что было отнято у людей, которых он рассматривал, отразилось на его лице. Если бы я умер таким образом, говорит его лицо, мне бы захотелось, чтобы кто-то так на меня посмотрел. «Мы не против!» – кричал Джонни Роттен в “Belsen Was a Gas”. «Убей кого-нибудь, будь кем-то! Будь человеком, убей себя! Пожалуйста, кого-нибудь! Мы не против!»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?