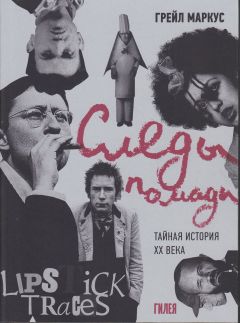

Текст книги "Следы помады. Тайная история XX века"

Автор книги: Грейл Маркус

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Версия вторая: Тайная история ушедшего времени

Лица

Джонни Роттен, 1977

Эмми Хеннингс, Мюнхен, 1913

Хуго Балль, Цюрих, 1916

Рихард Хюльзенбек, Берлин, 1920

Иван Щеглов, около 1954, кадр из фильма Ги Дебора “In girum imus nocte et consumimur 19ni”, 1978

Слева направо: Мишель Бернштейн, Асгер Йорн, Колетт Гайяр, Ги Дебор. Кадр из фильма Ги Дебора «О прохождении нескольких человек через довольно краткий момент времени», 1959

Панк, Лондон, конец 1970-х

Сен-Жюст в шестнадцать лет

Легенды о свободе

В декабре 1957 года Ги-Эрнест Дебор, родившийся в Париже 28 декабря 1931 года, выпустил книгу, которую назвал “Mémoires”. Он не написал её. Он вырезал десятки абзацев, предложений, фраз, иногда единичных слов из книг, газет и журналов; он рассеял и размазал это на почти пятидесяти страницах, которые его друг Асгер Иорн, датский художник, перечеркнул цветными линиями и забрызгал кляксами, пятнами и подтёками. Там и сям были размещены фотографии, объявления, планы строений и городов, карикатуры, комиксы, списанные из библиотек и газетных киосков репродукции гравюр и эстампов, каждый фрагмент как немой, все они без какого бы то ни было поясняющего контекста, а всё вместе это как глоссолалия, как призрачный текст.

Сперва книга казалась чересчур изысканной – вычурной. На самом же деле книга содержала очень конкретную историю и подтверждала, что только её история единственная достойна быть рассказанной; книга была обёрнута в наждачную бумагу, так что, попав на полку, она могла испортить соседние тома.

Эту историю следовало скомпоновать из фрагментов воедино, а затем, следуя её путеводной нити, расшифровывать в соответствии с её истоками и конечным замыслом. Собранная из остатков – настолько случайная в своём устройстве, что была похожа на остатки, – книга являлась историей первого года Леттристского интернационала, непостоянной группы молодых людей, живших в Париже с июня 1952 по сентябрь 1953 года – бывших студентов, бывших поэтов, бывших кинорежиссёров, а ныне лоллардов, дезертиров и пьяниц, – объединившихся под однострочными манифестами вроде «Искусство будущего будет не чем иным, как разрушением ситуаций», «Новое поколение ничего не оставит на волю случая», «В любом случае нам не выбраться отсюда живыми». Это была тайная история минувшего – «не оставляя следа», говорила предпоследняя страница книги. Но “Mémoires” также были созданы, чтобы зафиксировать зарождение Ситуационистского интернационала, гораздо более заметной группы людей, которую Дебор, Норн и другие европейские художники организовали в июле 1957 года, их основополагающий документ начинался словами: «Прежде всего мы считаем, что мир должен быть изменён»1; будучи мемуарами, книга Дебора являлась и пророчеством. Чтобы уловить смысл этой истории, нужно было знать, о чём Дебор умолчал, – даже словосочетание “l’internationale lettriste” нигде не упоминается. Необходима была и способность представить изобретённый мир: не просто «временное микросообщество», как любили называть себя участники ЛИ, но новую, «ситуационистскую» цивилизацию, общую для миллионов людей, которая в конце концов распространится на весь мир.

В этом новом мире бессвязные и кажущиеся бессмысленными слова и иллюстрации “Mémoires” обретали смысл. Они обретали смысл в первую очередь как шум, какофония, распарывающая синтаксис социальной жизни, – синтаксис, как написал Дебор в «Обществе спектакля», «непрерывной речи, которую нынешний порядок ведёт о себе самом»2. По мере нарастания этого шума те слова и иллюстрации становились всё более связными – как граффити на бесчисленных стенах, крики из тысяч глоток, знакомые улицы и здания, однажды увиденные как в первый раз, – а затем, когда старый синтаксис окажется взломан, эти вещи могут обрести другой смысл. Они могут быть переживаемы не просто как вещи, но как возможности: части того, что Дебор называл «сконструированными ситуациями».

Они могут быть «моментами жизни, целенаправленно и осознанно сконструированными»3, каждый из которых «состоит из действий, содержащихся в окружающей обстановке момента», действий, которые «есть продукты окружающей обстановки и самих себя», и которые «порождают новые формы окружающей обстановки и новые действия»4. Каждая ситуация может стать «окружающей средой» для «игры событий», каждая может менять свою декорацию и сама меняться посредством декорации. Город больше не будет восприниматься как задник для товаров потребления и власти, он станет полем «психогеографии», и это станет эпистемологией повседневных времени и пространства, позволяющей человеку осмыслить и изменять конкретные воздействия «географической среды, вне зависимости от того, были ли они организованы сознательно или нет, непосредственно влияющих на эмоции и поведение индивидуумов»5.

Теперь город может меняться как карта, которую ты сам рисуешь; теперь ты сам мог начать жить своей жизнью так, словно пишешь книгу. Вызванная к жизни улицей или зданием совокупность жестов может означать, что должна быть обнаружена иная улица, что здание может быть реконструировано совершёнными там жестами, что должны быть совершены новые жесты, и даже что следует возвести новый город или уничтожить старый. «Как-то раз, в сгущающихся сумерках, – писал в “Революции повседневной жизни” Рауль Ванейгем,

мне и моим друзьям пришло в голову проникнуть во Дворец Правосудия в Брюсселе. Люди знают этого мастодонта, давящего своей громадностью бедные кварталы под собой, охраняющего богатую авеню Луизы, из которой мы когда-нибудь создадим опустошённую страстью землю. После долгого дрейфа (dérive) по лабиринту кулуаров, лестниц, анфилады комнат мы рассчитали возможное обживание этого места, мы вернули себе на время захваченную врагом территорию, мы преобразовали, благодаря воображению, это вшивое место в поле фантастической ярмарки, во дворец удовольствий, в котором самые пикантные удовольствия согласились бы на привилегию быть реально прожитыми6.

Это была мечта, с готовностью признаёт Ванейгем, но «мечты ниспровергают мир». Когда эта свободная территория была наконец-то открыта шумом взрывающегося синтаксиса, когда падение словаря на землю вытряхнуло из него все слова на улицы, когда мужчины и женщины поспешили подобрать эти слова и делать из них картины, такие мечты могут оказаться правомочными, превращающимися в катализаторы новых страстей, новых поступков, новых событий – ситуаций, «предназначенных быть прожитыми их создателями»7, абсолютно нового бытия в мире. Эти ситуации могут породить третий смысл: они могут казаться sui generis[65]65

уникальный (лат.).

[Закрыть], не обременёнными никаким прошлым, открытыми для других ситуаций, для истории совсем другого рода, творить которую они будут сами. И это будет история не великих мужей или великих памятников в их честь, но история мгновений: тех мгновений, что неосознанно переживаются каждым человеком и которые теперь можно осознанно творить.

Согласно версии Дебора в “Mémoires”, эта история тоже была sui generis. Её ранние варианты можно найти на страницах его книги – от открытий сюрреалистами городских «магнитных полей» в 1920-е до прогулок Томаса де Квинси по Лондону в начале XIX века, и дальше, к “Carte de Tendre” («Карте чувств») précieuses[66]66

жеманницы (фр.).

[Закрыть] XVII века – но в качестве опломбированного багажа, что означает сокровенное знание. Это то, каким прошлому следовало быть, убеждают “Mémoires”: каким оно может быть, если неизвестные мужчины и женщины, оказавшиеся на страницах книги Дебора и разукрашенные Норном яркими цветами, смогут однажды упразднить убитое время. Или у них это уже получилось? Здесь как будто впервые безымянная группа, передвигаясь из 1952-го через 1953-й, обнаруживала, что мир перманентной новизны возможен, и искала средства положить ему начало. Этих средств оказалось два – “dérive”, дрейф по городским улицам в поисках указателей очарования и отвращения, и “détournement”, похищение эстетических художественных средств из их контекста и искажение их в контексте своего собственного замысла. “Mémoires” с их бесцельными зачёркиваниями, крадеными фразами и картинками были образцом обоих средств – которые в качестве средств искусства, как верили в Леттристском интернационале, создавали не новое искусство, а разве что новый образ жизни.

Когда закончилась первая половина века, интеллектуалы-делинквенты из ЛИ увидели социальный обмен и культуру Запада в том же свете, в каком их увидели по окончании Второй мировой войны критики-эмигранты Франкфуртской школы Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер: единой системой удушья и господства, «каждый в отдельности её раздел и все вместе выказывают редкостное единодушие»8. В качестве мягкого эквивалента сталинизму на Востоке капитализм осуществил двойное отражение, низводящее всё, лежащее вне его рамок, до ничтожности. В мире, управляемом тем, что Гарольд Розенберг назвал «экстазом власти», искусство представлялось последним оплотом творчества и критической воли, подобное высказывание звучало эхом Фермопильскому сражению и Атаке лёгкой бригады[67]67

Атака лёгкой бригады – эпизод Балаклавского сражения 1854 г. (Крымская война), фронтальная атака элитной брит, кавалерийской части на рус. армию, окончившаяся её разгромом и гибелью многих представителей англ, аристократии. Рассматривается как пример безрассудной храбрости и бессмысленности.

[Закрыть]: «Что пятьдесят человек могут сделать против ста сорока миллионов?», – писал в 1947 году Клемент Гринберг о нью-йоркских абстракционистах9.

Иллюстрации из «Унитарного урбанизма конца 1950-х», “Internationale situationniste”, № 3, декабрь 1959

Такой возглас сегодня звучит истерично, если не звучал так уже тогда; население Соединённых Штатов не было настроено против гринберовских пятидесяти человек, оно их не замечало, имея на то причины. Участники ЛИ имели свои причины. Их объединило искусство, любовь, которую оно обещало, и ненависть к препятствиям для исполнения тех обещаний, к изолированной и привилегированной сфере, которую общество предназначило для красивых бесплодных мечтаний – но даже красота, по их мнению, являлась ложью уже тридцать лет, ещё до рождения любого из них. Где-то между 1915 и 1925 годами искусство сожгло себя дотла в борьбе против своих собственных границ, в стремлении сбежать от своих оплотов, музеев, парков культуры, зоопарков; с тех пор искусства больше не было, только «имитации руин» в «затхлом, но прибыльном базаре, где на каждого начётчика найдутся ученики, на всякий регресс – свои поклонники, на всякий ремейк – свои фанаты»10. Мечты ЛИ о переизобретённом мире происходили из искусства, но группа была убеждена, что в их время заниматься искусством значит терять это время; объявить изображение или строчку своей собственностью, уникальным и вечным штампом на стене истории, поставленным заблаговременно, означало претендовать на то, чтобы увековечить подделку в истории, которую группа намеревалась творить. Это означало поверить в мифы о ниспосланном гении и божественном вдохновении, протянуть руки к системе индивидуализированной иерархии и социального контроля; если Бог мёртв и его место занимает искусство, это будет означать сохранение религиозной иллюзии, ловушки, должным образом установленной в самом мистическом товаре потребления. Это означало заключить небеса в рамки, вместо того чтобы, подобно жрецу, поднять к небу руки – хотя в чём была разница? Творить искусство означало предать общие погребённые желания, от имени которых искусство когда-то говорило, и начать применять на практике détournement – писать новые реплики в газетных комиксах, а заодно переосмысливать творения старых мастеров, добиваясь одновременно и «девальвации» искусства, и его «реинвестиции» в новый вид социальной речи, «коммуникации, содержащей свою собственную критику»11, техники, посредством которой невозможно мистифицировать, потому что она по своей форме сама является разоблачением мистификации, – и осуществлять dérive – посвятить себя обещаниям города и найти их неполноценными – двигаться по городу, рассматривая указатели, чтобы отклониться, «двигаться в обход», чтобы затем направить эти указатели в другую сторону, дабы они вели никогда ранее не существовавшими маршрутами, – этому не может быть конца и края. Это означало начать жить по-настоящему современной жизнью, состоящей из дороги, картинок, слов и погоды: тем образом жизни, что понятен и доступен любому человеку.

«Их основополагающая философия состояла из эксперимента и игры»12, — писал о ЛИ Кристофер Грей в “Leaving the 20th Century”, – игры с культурой вообще, полем для которой стал город. Почему бы и нет? «Заботьтесь в первую очередь о пище и одежде, а царствие небесное придёт само»13, – сказал Гегель; это было время царств, прошедшее время. «Достаточно сказать, что с нашей точки зрения предпосылки революции, как на культурном, так и на чисто политическом уровне, не просто созрели, но уже начали подгнивать», – писали в 1956 году Ги Дебор и Жиль Вольман14. Для ЛИ то, что Ханна Арендт называла социальным вопросом – голод, телесная необходимость, затмевающая волю к обретению свободы, сила, оставлявшая каждую революцию, обещавшую Царство Божие, побеждённой и искажённой, не имеющей даже достаточно пищи и одежды, – было вопросом решённым. С того времени, когда ЛИ разглядывал признаки послевоенных технологий и изобилия, когда группа читала рекламу, каждый, испытывающий нужду, являлся жертвой не телесной необходимости, а экстаза власти, экстаза, который можно было рассеять. Современная нищета являлась нищетой страсти, укоренённой в предсказуемости мирового общества, изобильного настолько, что стало возможно управлять временем и пространством, – поэтому группа отвергала капитализм как пустое настоящее, социализм как будущее, в котором будет возможность изменять лишь прошлое, и вместо этого говорила о построении «дворцов приключений». Гуляя по улицам до тех пор, пока количество алкоголя в крови ещё позволяло понять, куда надо свернуть, они пытались доводить себя до умоисступления, чтобы затем вернуться в обычное состояние с провокационным посланием: именно так в 1953 году девятнадцатилетний Иван Щеглов написал «Свод правил нового урбанизма» и призвал своих товарищей построить их первый город, «интеллектуальную столицу мира», нечто вроде фурьеристского Лас-Вегаса, сюрреалистского Диснейленда, парка развлечений, где могли бы жить люди, a ville de tendre[68]68

город чувств (фр.).

[Закрыть]с районами и садами, соответствующими «всему перечню разнообразных чувств, случайно встречаемых в повседневной жизни»15, созданными кварталами любви, печали, практичности, трагедии, истории, ужаса, счастья, смерти, города, где «основной деятельностью жителей» является «БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ DÉRIVE», дрейф среди «зданий, наделённых великой силой навевать образы и впечатлять, символических сооружений, изображающих прошлые, настоящие и грядущие желания, силы и события. Рациональное развитие прежних религиозных систем, старых сказок и прежде всего психоанализа на благо архитектуры с каждым днём становится все более актуальным по мере того, как исчезают причины предаваться страсти», – говорит Щеглов, но в его воображаемом городе «каждый будет в определённом смысле жить в своём собственном “соборе”. Там будут комнаты, пробуждающие фантазии сильнее, чем любой наркотик, и здания, в которых нельзя будет не влюбляться».

Обращаясь только к своим соратникам по ЛИ и заодно подписываясь псевдонимом Жиль Ивэн, Щеглов изобретал тайну, чтобы поделиться с друзьями; в то же время он писал манифест, чтобы изменить мир. «Психическое заболевание поразило планету, – провозглашал он, – банализация… Это положение вещей, возникшее как протест против нищеты, вышло за пределы своей далёкой цели – освобождения человека от материальных нужд, чтобы стать навязчивой картиной в настоящем. Молодёжь всего мира сделала выбор между любовью и автоматическим мусоропроводом в пользу мусоропровода». Выбрать утилизацию означало выбрать реификацию, самому стать мусоропроводом. Но выбрать любовь означало убежать из тюрьмы отчуждения от себя, так что щегловский воображаемый влюблённый, мечтающий в своём храме, являлся не одиночкой, не уродливым горбуном, желающим укрыться в своём собственном Нотр-Даме, а жителем нового мира, готовым общаться. Он мог сказать то же, что и влюблённый из повести Пола Остера «Запертая комната»: «Принадлежать Софи как будто означало принадлежать всем людям. Оказалось, моё истинное место в этом мире находится где-то вовне, а не внутри меня. Обнаружился крошечный зазор между “я” и “не-я”, он-то и стал для меня центром мироздания»16. Это утопия, аутопия означает «нигде», но в рамках ЛИ любые абсурдности и невозможности были в порядке вещей (кто ещё мог заявить, что следует выбирать между любовью и утилизацией отходов?), их проект был рациональным расширением волшебной сказки. Эта утопия, точный центр мира, была там, где леттристы намеревались жить.

«В конечном счёте, – писал Кристофер Грей, – всё это в корне имело простейшую в мире вещь: желание, чтобы сбылись твои мечты. Такими же очевидными были враги: стерильные субъективные фантазии, с одной стороны, а с другой – их объективный аналог: мир искусства»17. Однажды необходимо будет напасть на последнего врага – существующий порядок; как писал в 1964 году в Лондоне Александр Трокки, пытаясь восстановить времена, когда он был в кругу ЛИ, «первой схваткой являлась атака на “врага” в его основе, в самом себе»18. Поэтому эстеты из ЛИ отказались от занятия искусством, – и в том же ключе они запретили себе работать. В качестве временного микросообщества они вознамерились проживать будущее в настоящем – в том настоящем-будущем, где средства промышленной технологии, уже имеющиеся в самых передовых обществах, рано или поздно сделают работу излишней, а досуг безграничным. Это являлось материальной основой их видения мира сконструированных ситуаций; дрейфуя по Парижу, они искали этот мир, а также свою следующую трапезу

ЛИ верил, что, заменив работу и развлечения на dérive, искусство на détournement и продуктивные социальные роли, по-прежнему исполняемые в обществе, живущем в настоящем-прошлом, на «роль чистого потребления» – потребления «своего времени», имел в виду ЛИ, – группа может «ежедневно изобретать всё заново»19. Изобретать всё заново или лишиться всего, – как говорил Дебор в 1972 году (когда ЛИ, в своё время известный в основном только своему кругу, являлся экспериментом, о котором Дебор мог думать, что он единственный, кто это помнит): «Время пугает… потому что оно состоит из качественных скачков, необратимых решений и неповторимых шансов»20.

Таким было бремя тех, кто посвятил себя жизни, состоящей из непрерывной новизны. Каждый день участники ЛИ гуляли по улицам не как узники зарплат и цен, не как работники, покупатели или туристы, но как путешественники по лабиринту, выявленному их желанием его найти. Каждый день они высматривали спектакли искусства и рекламы, новостей и истории, воровали кусочки и фрагменты и заставляли их говорить новым языком, контрязыком, где каждое слово оставляло маленькую трещину в великом спектакле социальной жизни, хотя бы в той его части, которая имела отношение к их времени и пространству. В этой «игре в свободу», говорил Дебор, «на практике подверглись сомнению все развлечения и труды общества, оспаривалась сама его идея о счастье», – участники ЛИ могли стать «господами и владельцами их собственных жизней»21.

В действительности же это было отчаянным поиском – в утопии, содержащей в себе своё собственное противоречие, результатом желания, однажды вышедшего за пределы искусства и обнаружившего, что вернулось обратно. «Когда свобода осуществлена в закрытом кругу, – писал Дебор в 1959 году, осматриваясь назад на историю ЛИ в своём фильме “Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps” («О прохождении нескольких человек через довольно краткий момент времени»), – она превращается в фикцию, становится пустым образом себя самой». Что выглядит как свобода, может оказаться не более чем паролем, с горечью писал Жиль Вольман остальным участникам группы в начале 1953 года после того, как они отвергли план Дебора о нападении на исправительное заведение для девушек: «конечно вы видите сны по ночам если можете спите всегда но жизнь угрожает на каждом углу менты и стукачи в закусочных и на девушках твоего возраста оставила отпечаток юность»22. Это был мучительный поиск: «Всё, чего недоставало, – писал Дебор, – осознавалось как непоправимое. Предельная сомнительность методов выживания без работы лежала в корне этого нетерпения, которое сделало излишки необходимыми и разрывы бесповоротными»23. Один за другим люди из окружения Дебора изгонялись или уходили сами. «Многих унесли самоубийства», – говорил он в 1978 году в фильме “In girum imus nocte et consumimur 19ni”24, а затем цитировал “Mémoires”, которые, в свою очередь, цитировали «Остров сокровищ»: «Пей, и дьявол тебя доведёт до конца». Но с 1952 по 1957 год, когда существовал ЛИ, все находились на своём месте. Можно увидеть их в полном составе за круглым столом как идею, которая была выдвинута заново: революция начинается в желании права, которое есть желание справедливости, которое есть желание гармонии, которая есть желание прекрасного. Мы не можем жить без красоты, но искусство больше не может служить её проводником. Искусство – это ложь о том, что мы больше не живём, это фокус, фальшивое обещание красоты, подачка за уничтожение гармонии и права, отчуждающая всех от жизни. И как фокус искусство может быть пресечено, и как обещание оно может быть исполнено — и это есть ключ к революции. Искусство должно быть упразднено, и мы, те, кто разгадывает его в своё время и в своём пространстве, можем помочь этому произойти. Новая красота может быть лишь красотой ситуации, то есть временной и живой…

«Предварительная программа ситуационистского движения» – «Эта надпись на стене на рю де Сен относится к первым месяцам 1953 г. (соседняя надпись, вдохновлённая более традиционной политикой, позволяет почти точно датировать интересующее нас граффити: призывающая на демонстрацию против генерала Риджуэя, она не может быть позднее мая 1952 г.). Воспроизводимая здесь надпись представляется нам одной из самых важных реликвий, когда-либо обнаруженных в Сен-Жермен-де-Пре, как свидетельство особого образа жизни, пытавшегося там утвердиться». “Internationale situationniste”, № 8, январь 1963

Ситуационистский интернационал основывался на убеждении, что этот замкнутый круг может быть разомкнут: что этот новый мир, поначалу личное, почти абстрактное открытие нескольких отдельных людей, может быть исследован, объяснён, обнародован, представлен в приукрашенном виде, пока запрос на это не станет всепоглощающим. Всепоглощающим и общим, так как ситуационисты связывали этот запрос с зарождающимися проявлениями отрицания и бунта, которые они наблюдали по всему миру, – проявлениями, они были уверены, огромного неудовольствия уровнем жизни в современном обществе, разрозненными фрагментами отрицания его идеи о счастье. У них имелся план: привлекая лучшие таланты со всей Европы, затем со всего мира, СИ мог одновременно посвятить себя «беспощадной критике всего существующего»25 (Маркс, 1843) и «возрождению забытых и созданию совершенно новых желаний»26 (Щеглов, 1953) – а затем, объявил СИ в июне 1958 года в первом выпуске “Internationale situationniste”, в отношении «устойчиво скучного окружения» «мы разрушим эти условия»27. «Каждый должен стремиться к тому, что ему нравится, к тому, что его привлекает», – писали они там же. В поиске того, что любишь, ты обнаружишь всё то, что ненавидишь, всё, что преграждает тебе путь к тому, что ты любишь. Двигаясь по этому пути, можно обнаружить себя там, где малейшее препятствие потребует тотального опровержения существующего порядка вещей.

Эта прогулка начнётся словно на поле сражения никем более не осознанной войны. Такой была тема «Упадка и разрушения товарно-зрительской экономики», ожесточённого ситуационистского памфлета о восстании негритянского гетто в Уоттсе в Калифорнии в августе 1965 года, вихре, унёсшем более тридцати жизней, и «первом восстании в истории, – говорил СИ с восторгом, заостряя внимание на полемике между любовью и утилизацией отходов, – причиной которого во многих случаях было отсутствие кондиционера во время жары»28. Для многих казалось нелепостью, что когда гораздо более обделённые негры в Ньюарке и Гарлеме бездействовали, находящиеся в относительно комфортных условиях негры Лос-Анджелеса жгли и грабили, и многие – с гордостью и удовольствием. Ситуационисты, цитировавшие похвальбу девушки-социолога из Уоттса по имени Бобби Холлон, пообещавшую «никогда не смывать кровь, забрызгавшую её сандалии во время бунтов», находили это восхитительным. «И комфорт никогда не будет достаточно комфортным, чтобы удовлетворить ищущих то, чего нет на рынке, то, что именно рынок уничтожает», – писали они.

Иллюстрация из статьи «Упадок и разрушение товарно-зрительской экономики», опубликованной в “Internationale situationniste”, № 10, март 1966

СИ был группой критиков, и, откидываясь на спинку стула в кафе, в то время как другие действовали, они не извинялись. Как сказал годы спустя Дебор: «Мы лишь подлили масла там, где уже горел огонь»29. СИ высказывался о событиях в Уоттсе: «Современная теоретическая критика современного общества и критика действием того же общества уже существуют, ещё разделённые, но апеллирующие к одной и той же реальности и говорящие об одном и том же. Эти две критики объясняют друг друга и не могут быть поняты раздельно. Теория “выживания” и “спектакля” разъясняется и проверяется действиями, столь необъяснимыми для американского ложного сознания. Однажды эти действия будут разъяснены этой теорией»30.

«Как говорят в СИ, гораздо, гораздо лучше быть такой шлюхой, как я, чем женой фашиста вроде Константина». Фотография Кристин Килер, подвергшаяся détournement ситуационистом Дж. В. Мартином по случаю свадьбы принцессы Анны-Марии Датской и короля Константина II Греческого. “Internationale situationniste”, № 9, август 1964

Памфлет «Упадок и разрушение товарно-зрительской экономики» подразумевался как часть того самого события, которое он анализировал. Он был написан в Париже по-французски, но его перевели на английский и распространяли в Америке прежде, чем его опубликовали в Европе. Вопрос, который поднимал СИ, мог быть знаком некоторым людям в США в 1965-м, – ситуационисты вопрошали языком, немногим отличавшимся от «Постановления Порт-Гурона» 1962 года, основополагающего документа «Студентов за демократическое общество»: «Каким образом люди творят историю, находясь в условиях, созданных для недопущения их в неё?» Но ответ, данный ситуационистами, вполне мог явиться с Марса: «Разграбление – это естественный ответ обществу изобилия; изобилия, однако, никак не относящегося ни к природе, ни к человеку, исключительно изобилия… Разграбление квартала Уоттс было выражением наиболее грубой реализации ложного принципа “каждому по его псевдопотребностям”… Но… подлинные желания сейчас выражают себя в карнавале, в игровом утверждении, в потлаче разрушения… впервые новым законам предстоит властвовать не над нищетой, а наоборот, над материальным изобилием». Это было безумием, но соблазнительным: соблазнительным, потому что эффектным. Это являлось, по мысли ситуационистов, полем сражения, и с июня 1958 по сентябрь 1969 года страницы “Internationale situationniste” продумывали его границы.

Ситуационисты пытались поставить себя на место бунтовщиков Уоттса: вступающими в противодействие «реальности капитализма и технологии, делающей человека бесправным, кроме случаев, когда он вор или террорист» (эти слова написаны в 1987 году известным профессором истории Стэнли Хоффманом, но в 1965-м такое невозможно было помыслить за пределами узкого круга фанатиков). Таким образом они практиковали интеллектуальный терроризм, и эта практика нераздельно была связана с воровством интеллектуальной собственности. Служа путеводителем на поле сражения, их журнал являлся и лабораторией, полигоном для экспериментов с контрязыком, с détournement – с которым ситуационисты намеревались двигаться от новых подписей к комиксам к настолько магически верной критике, что она способна поворачивать вспять слова врагов, навязывать новый язык охранителям хорошего и правильного. Подобно dérive, это было эстетической оккупацией вражеской территории, набегом с целью захвата знакомого и превращения его в иное, войной, ведущейся на поле действия без границ и без правил; когда в 1962 году ситуационисты узнали, что немецкий актёр Вольфганг Нойс «совершил знаменательный акт саботажа… опубликовав в газете “Der Abend” объявление, в котором объявил имя убийцы в детективном сериале, державшем зрителей в напряжении в течение многих недель»31, группа радостно поместила это скромное событие на тот же уровень, что и восстание в Уоттсе. Творить значения – или растворять их – значило идти рука об руку с сотворением истории. Détournement был политикой подрывного цитирования, срыванием голосовых связок каждого уполномоченного оратора, социальными символами, проваливающимися в Зазеркалье, украденными словами и изображениями, помещёнными в знакомые тексты и искажающими их. «В конечном счёте, любой знак или слово, – каждая улица, реклама, картина, текст, всякая репрезентация идеи общества о счастье, как писали Дебор и Вольман в 1956 году, подходит для того, чтобы быть превращённым в нечто иное, даже в полную свою противоположность»32.

Комикс, подвергнутый détournement, США, 1986

А что если действительно возможно реализовать это на практике? Спектакль сам по себе являлся искусством, экономикой мнимых потребностей, вознесённых до живописной сцены оледенелых страстей, истинными желаниями, сведёнными к карикатуре рефлексов. Распространяя détournement-фальшивку, пока это не становилось повсеместным, СИ мог обесценивать валюту спектакля, и результатом могла быть фатальная инфляция. Одна монетка может оказаться удачливой. Удачный, своевременный и уместный détournement может заискриться кардинальным изменением перспективы. Односторонняя коммуникация спектакля низводила любое высказывание до болтовни, но теперь спектакль мог обратиться к самому себе; он мог зазвучать, как болтовня, и это заметил бы каждый. Двусторонний связующий фактор может быть постигнут, ниточка может быть дёрнута, столы могут завертеться, каждое «да» может стать «нет», каждая правда подвергнуться сомнению, и всё может измениться. И тогда СИ, объявивший себя «заговором равных», «генштабом, не нуждающимся в солдатах»33, мог бы воплотить мечту о Новом Иерусалиме, растворившись в нём: в бунте социальной глоссолалии, где «свобода говорить что угодно» была бы неотделима от «свободы делать что угодно». «Мы организуем лишь детонатор», – обещал СИ в 1963 году. «Свободный взрыв обязательно должен избежать и нашего, и всякого иного контроля». И тогда “Mémoires” могут быть окончательно позабыты, как будто их никогда не было. Как воспоминание, являвшееся также и пророчеством, книга заранее выдавала себя за явление, которое, однажды будучи претворённым в жизнь, останется столь же неизвестным, сколь плодотворным: тайной историей грядущего.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?