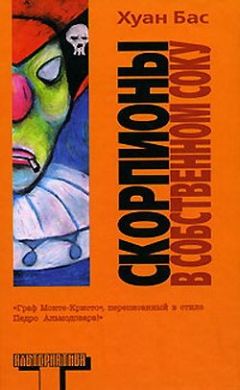

Текст книги "Скорпионы в собственном соку"

Автор книги: Хуан Бас

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)

23

Я покинул Лойолу в конце января 1976 года, пообещав Кресенсио, что мы будем продолжать держать связь. Он посоветовал мне укрепляться в своей вере и заверил меня, что, если, узнав мир, я захочу испытать себя в религиозной жизни, он поможет мне осуществить это на практике.

Это было неплохое средство, на крайний случай.

Я вернулся домой, в Альсо. Деревня за все эти годы изменилась очень мало. Поначалу мое возвращение несколько привлекло внимание местных, и они устроили некоторую суету вокруг меня, но вскоре они включили меня в инертную повседневную жизнь своей деревни и оставили в покое.

В уединенном доме и благодаря наградной пенсии (которая, кроме того, накопившись за многие годы, вместе с процентами, превратилась в целый капитал) я получил необходимый покой, чтобы размышлять, собирать информацию и учиться жить как мужчина тридцати одного года со скудным опытом восемнадцатилетнего юноши.

Пометив для себя Кресенсио и дядю Пачи, я стал искать следы остальных.

Из прочих четырех в живых оставались трое.

Уроженец провинции Алава, из Арсеньеги, Хуан Карлос Фернандес де Ла Полеа по прозвищу Товарищ так же, как и Пачи Ираменди, продолжил свою деятельности в ЭТА; он был одним из немногих боевиков из Алавы. В 1971 году его схватила гражданская гвардия. Он умер в тюрьме Басаури в 1973 году от кровоизлияния в мозг.

Жаль.

Остальные засветились гораздо больше.

Йосеан Аулкичо из Бильбао был профессиональным футболистом и в свои тридцать три года играл последний сезон в качестве нападающего «Атлетик де Бильбао».

Единственная женщина, Бланка Эреси, стала знаменитой оперной певицей. Рекламировалось ее скорое выступление в «Эль Лисео» в Барселоне. Она пела партию Мими в постановке «Богемы» Пуччини.

А пятый подлежавший уничтожению персонаж превратился во влиятельного бурукидэ[96]96

руководителя (баскск.).

[Закрыть] НПБ и прославился как профессиональный политик с большим будущим, в свете неизбежной легализации партий и проведения выборов.

Позвольте мне немного поиграть и открыть вам это имя позже, чтобы удивить вас тем, кто это. Если, конечно, вы еще не догадались…

Когда я прочитал эти последние абзацы вызывающей исповеди Астигарраги, меня охватили противоречивые чувства.

Первое и ужасное: мой друг был убийцей-психопатом. Не потенциальным убийцей, а почти несомненно и наверняка таковым – всего через несколько страниц, на словах и на деле.

Воспоминание о жестокой смерти Йосеана Аулкичо с силой застучало у меня в висках, и я вынужден был осушить остаток «Гленморанжи» одним глотком.

Не говоря уже об исчезновении епископа Аиспуруа и его юного секретаря и о смертях, которые посчитали случайными и которые, вероятнее всего, таковыми не были: о гибели Пачи Ираменди в автомобильной катастрофе в Алжире – впрочем, уже тогда возникли некие сомнения по этому случаю, – и о смерти знаменитой сопрано Бланки Эреси от инфаркта миокарда, преждевременно оборвавшей в конце семидесятых ее блестящую карьеру.

Второе: я должен был безотлагательно прервать свое чтение и донести на убийцу, беспрепятственно бродящего по улицам.

Третье: я не мог оторваться от чтения; рассказ захватывал меня, покорял.

Временно я подчинился этому последнему пункту.

Я должен был продолжать читать и не спешить; мне нужно было получить полную информацию, прежде чем поднять тревогу.

Оставалась еще слабая надежда, что по той или иной причине Астигаррага не смог осуществить на практике свои планы мести и что убийство Аулкичо, например, совершено кем-то другим.

Невероятно, я это знал, но возможно.

А кто, черт возьми, мог быть этот последний отравитель, туз в рукаве, этот выдающийся политик-националист?

Хотя и логично предположить, что больше всего мне хотелось покарать дядю Пачи, заняться им в первую очередь было сложно из-за его положения подпольного этарры во Франции.

Кресенсио был гораздо больше под рукой и более доступен, учитывая наши с ним добрые эротико-мистические отношения.

И кроме того, расправиться с ним мне хотелось лишь немного меньше, чем с дядей Пачи.

Однако прежде, чем начать осуществлять столь часто представлявшуюся мне в воображении месть, я постарался спокойно решить некоторые вопросы личной жизни, как, например, получить водительские права или образование.

В отношении этого последнего вопроса я рассудил, что, чтобы смешаться со столь разноперым стадом, мне неплохо было бы получить ту культурную подготовку, какой мне не хватало в восемнадцать лет. В Эспасе я купил полную энциклопедию. Я потратил пять лет на то, чтоб лихорадочно прочесть каждую из ее страниц.

Были и другие насущные дела, не терпящие отлагательств, – например, перестать быть девственником.

Я воспользовался случаем и во время короткой поездки в Барселону сдал этот экзамен.

Я жаждал увидеть выступление Бланки Эреси в «Эль-Лисео». Я достал билет в один из первых рядов и проглотил «Богему» целиком. Бланка исполняла главную женскую партию, нежнейшую Мими (я не мог сдержать слезы в сцене, где она умирает). Достигнув зрелости, она превратилась в красивую женщину с определенной склонностью к полноте, как это случается со многими оперными певицами. Она показалась мне чрезвычайно привлекательной.

Ей много аплодировали, вероятно, у нее был хороший голос (признаюсь в своей невежественной нечувствительности к опере. Грудное «до» звучит для меня почти так же, как корабельная сирена).

Причина моего появления в качестве зрителя, в ожидании момента, когда настанет черед нашей личной встречи, коренилась в том, что я хотел сделать свою ненависть более конкретной, применить ее к современному физическому образу, а не к смутному воспоминанию о молоденькой девушке из 1962 года.

Ту же процедуру я применил и к Йосеану Аулкичо.

Однажды в воскресенье я пришел на стадион «Сан Мамес». «Атлетик» Бильбао играла на домашнем поле против мадридского «Реала».

Почти в конце матча Йосеан забил головой потрясающий гол, определивший победу «Атлетик» и вызвавший восторженные вопли болельщиков.

Аулкичо был настоящим баском, народным героем, очень любимым в Бильбао.

Но вернемся в Барселону: по выходе из оперы я бродил по соседнему китайскому кварталу.

Видимо, недавно пришвартовалось судно североамериканской Армады, и повсюду бродили моряки со шлюхами.

Мне было из чего выбирать.

Мне понравилась одна высокая блондинка, прогуливавшаяся у входа в бар; она была очень хороша.

Однако, вопреки моей сознательной воле, ноги увели меня прочь от блондинки, к другой проститутке, обслуживавшей клиентов в таверне. Это была женщина лет сорока, неприятная, увядшая и толстая, довольно толстая.

Она отказалась снять огромный черный лифчик. Она также оставила на себе ужасные чулки длиной до колен. Ей было все равно, что я не хотел надевать презерватив.

Я лишился девственности стремительно и прозаически, в гостиничной каморке, освещаемой красной лампочкой в несколько ватт.

Тревожащие воспоминания о могучей груди Бланки Эреси, сильно надувшейся благодаря кульминационному усилию голоса, во время которого мне хотелось укусить ее за красивую напряженную шею, помогли мне отвлечься от раскачивающихся складок жира дешевой шлюхи и сделать свое дело, не выглядя при этом слишком смешным.

Таков был мой первый плотский опыт с первой толстухой из новой жизни.

За эти двадцать пять лет у меня было множество других, некоторые их них – практически неохватные, достойные того, чтоб их показывали в цирке.

На следующий день я снова нашел понравившуюся мне высокую блондинку. Я пошел с ней, и хотя я поощрил ее щедрыми чаевыми и она очень старалась и была очень терпелива, у меня ничего не вышло.

24

Остаток того года я провел, бродяжничая, в праздности, там и сям понемногу наслаждаясь жизнью, решительно повернувшись спиной к переходному периоду в политике, будоражившему Испанию.

В ту пору началось мое увлечение пьянками и дикими празднествами.

Я уточнил у своих прежних тулузских знакомых, симпатизировавших делу abertzale,[97]97

националистов (баскск.).

[Закрыть] информацию, данную мне иезуитом касательно дяди Пачи.

Полиции было известно об участии Пачи Ираменди Остиаги, по прозвищу Косой (в то время), по крайней мере в трех покушениях со смертельным исходом на полицейских и жандармов гражданской гвардии в течение 1975 года. Мои информаторы считали, что в то время, в 1976 году, организация держала его во Франции, в резерве, дабы не подвергать встрече с пиренейскими пограничниками, тем более что то обстоятельство, что он был одноглазым, облегчало для них идентификацию его личности.

Болтун Контфагот – он сам рассказал мне об этом в ту пору, когда мне приходилось терпеть его общество в Бордо, поменял ему прозвище на Тартало (что-то вроде Полифема в баскской мифологии), которое, само собой, понравилось ему больше, чем Косой, и так оно за ним и осталось. Кажется, это произошло в 1978 году, в Байоне.

Иньяки Синцарри, по прозвищу Контфагот, в то время был членом кровавой группы «Сири-Сири», состоял в подчинении у Пачи и на тот момент находился на отдыхе, потому что его слишком много времени подряд использовали в качестве боевика (я слышал, сейчас он расклеивает этикетки с ценами тюремного кооперативного магазина).

Контфагот объяснил мне, что дядя Пачи в тот день был так пьян, что окунул стеклянный глаз в «Пастис».[98]98

Сорт абсента.

[Закрыть] Он забыл его там, выпил, и потом ему пришлось пару дней испражняться в ситечко, чтобы получить глаз обратно.

Я несколько раз ездил на юг Франции, чтобы непосредственно прощупать территорию. Множество беженцев-этарра, некоторые с подружками и женами, спокойно, группами, показывались в барах и ресторанах баскского толка в Эндайе, Байоне, Сан-Хуан де Лус и Биаррице, при полном бездействии французской жандармерии. Но я не видел среди них дяди Пачи и ничего о нем не узнал.

Я не спешил.

25

В феврале 1977 года я разговаривал по телефону с Кресенсио. Я сказал ему, что, с тех пор как мы расстались около года назад, моя вера окрепла и усилилась; что мне хотелось бы, если это возможно, по меньшей мере попробовать вести жизнь члена какого-нибудь религиозного общества, навроде послушника. Я спросил его напрямик, могу ли вернуться на какое-то время в храм Лойолы. Я двусмысленно добавил, что, кроме того, скучаю по нему; я заметил, что это последнее замечание понравилось ему выше всякой меры.

С каждым днем он становился все большим резонером.

«Я тоже скучаю по тебе, и даже очень, мой дражайший Карлос Мария… И меня наполняет радостью твое благочестивое желание испробовать монашеской жизни… Ты удостоверишься в том, что это нежное, но очень крепкое вино, если позволишь, игристое белое, которое к тому же утоляет жажду таинственного, если она подлинная… К сожалению, твое испытание послушника не может пройти в Лойоле. Этот храм принадлежит Братству Иисуса. Твое длительное пребывание там в то время, пока ты был болен и выздоравливал, было исключением, и мне многого стоило добиться его, несмотря на то что я – не простой пеший воин Христов… О Господи, – сорвалось у него с пера, – какой грех гордыни я только что совершил! Да простит мне Бог… Но мне пришло в голову кое-что другое, и, может, это даже лучше… Я каждый год провожу несколько дней в уединении в месте молитвы и отшельничества, которое мне очень нравится, – в храме Эстибалис, находящемся очень близко от Витории. Эта жемчужина романтики посвящена Деве Марии Эстибалис, и там служит чудесная братия монахов-бенедиктинцев. Если хочешь, я могу устроить так, чтобы мы провели там вместе пару недель».

Он мечтал о каникулах тайных любовников, но мне показалось, что это может стать подходящим местом для идеального преступления.

Так оно и было.

26

Храм Эстибалис стоит в уединенном месте на вершине холма, над долиной Алавы. Это красивая романская церковь, очень хорошо сохранившаяся. Рядом с базиликой высится монастырь, огромное здание, предоставляющее часть своих многочисленных квадратных метров в качестве пристанища для паломников и нуждающихся прохожих (только мужеского полу).

В средние века напротив церкви справлялись так называемые Божьи суды, то есть дуэли и турниры по сведению счетов, победители в которых, как считалось, становились таковыми, потому что Господь был на их стороне и присуждал им победу.

Так что это было место с кровопролитной исторической традицией, должным образом соответствовавшее моим планам.

В здании постоянно жили всего лишь семь монахов. Они делали это по своему усмотрению, каждый посвятил себя своим собственным одиноким занятиям, весьма различным и необыкновенным.

Аббата, Педро Руиса де Ла Тахада, привлекало ремесло каменщика. Он уже много лет строил свинарник и скотный двор для будущих свиней и кур, которые, учитывая размеры строения, будут, вероятно, как мой знаменитый земляк из Альсо, – великанами. Кроме того, аббат снабдил скотный двор мощной механической системой автоматического открывания и закрывания клеток, представлявшей для глупых птиц большую опасность, чем гигантская овощерезка, изобретенная Леонардо да Винчи для Лудовико Сфорца, в свою бытность его шеф-поваром, которую тот использовал со значительным успехом, дабы отражать французских захватчиков.

Мне говорили, что аббат испробовал свое изобретение на паре сотен взятых взаймы птиц. Двери закрывались столь решительно и неожиданно, что перерезали лапы и шеи более чем половине птиц, – братья питались этим четыре месяца.

Падре (некоторые были священниками, некоторые – монахами) Деметрио Кочорро, радикальный националист, несомненный участник террористической кампании ЭТА, занимался тем, что переводил на эускера[99]99

самоназвание баскского языка.

[Закрыть] сказки Андерсена; Кресенсио насплетничал мне, что на самом деле он тайно переводит полное собрание сочинений маркиза де Сада.

Другой, при помощи средневековой техники, предшествующей изобретению книгопечатания, копировал рукописную миниатюру размером не больше, чем пачка сигарет, пользуясь невероятными кисточками, которые он изготовлял из собственных волос; еще один коллекционировал обычные булыжники, марки с редких писем, получаемых монастырем, и высохший овечий помет (он уверял, что не бывает двух одинаковых образчиков); еще один составлял каталог пребывавшей в беспорядке библиотеки, в которой насчитывалось множество книг всякого рода, но сомнительной ценности (на сей раз мой покровитель открыл мне, что в действительности, сговорившись с водителем рыбного фургона, они постепенно продавали книги в библиотеку древностей в Витории); другой был еще более сумасшедшим, чем остальные, и писал безумные и еретические теологические трактаты (он утверждал, что святая троица – это секстет); едва он успевал их закончить, как аббат заставлял его бросить их в топку дровяной печи; а последний, бывший военным (сержантом от интендантства), прежде чем надеть рясу, занимался огородом и кухней, а также стрелял птичек из маузера с затвором, подаренного ему отцом, ветераном Голубой дивизии, который он берег как зеницу ока. Он был превосходный стрелок.

Еда, кстати, была простой, но вкусной и хорошо приготовленной. Например, из птичек, которых пули маузера превращали в бесформенную массу, брат Марсьяль Лечуга, бывший сержант, готовил мясной паштет с овощами – если не обращать внимания на осколки костей, которые все доставали у себя изо рта, он был такой, что пальчики оближешь.

Ели всегда в трапезной, в молчании, как велит завет святого Бенедикта, чья цветная (и ужасная) статуя украшала вход в спальню.

Вопреки тому, что можно подумать, это правило оказалось приятным: оно расслабляло и позволяло мне на какое-то время избавиться от болтовни зануды Кресенсио, который не умолкал ни на минуту и везде ходил за мной по пятам.

На столе всегда, и днем и ночью, стояло молодое красное «Риоха» из Алавы – по бутылке в три четверти метра на нос, – оно было очень приличного качества, и почти все мы выпивали его до дна. Каждый прием пищи, даже завтрак, закреплялся тем, что они называли «средством для пищеварения», – рюмкой домашнего «орухо», вина из виноградных выжимок крепостью примерно шестьдесят градусов. Так что конгрегация практиковала свои занятия (каждый в своем углу монастыря, почти никогда не встречаясь друг с другом) в постоянном этиловом тумане.

Этот рацион питания стал стартовым выстрелом в моей алкогольной гонке. Громкие пьянки, о которых я говорил вам раньше, были все еще достаточно случайными.

Как вы могли оценить, в принципе это была неплохая жизнь для мизантропа. Портили ее только очень частые и разнообразные религиозные обряды, по одному на каждый из часов, на какие делят день монахи (заутреня, месса, вторая заутреня, трехчасовая, шестичасовая и девятичасовая службы, вечерня и вечернее богослужение), справлявшиеся в романской церкви, на которых должны были присутствовать все; освободить от этой обязанности мог только аббат своим особым разрешением. Первую, заутреню, служили среди ночи, вторую, мессу, – перед рассветом, а последнее, вечернее богослужение, проходило около десяти часов вечера, после ужина. Само собой, вследствие заявленных мною религиозных притязаний я мусолил их все, не пропуская ни одной службы. В отличие от Кресенсио, время от времени сачковавшего.

Я в жизни больше никогда не ходил такой сонный.

В то время года, в сырую зиму Алавы, иезуит и я были единственными гостями. Холм был покрыт снегом толщиною в метр, и дорога, по которой можно было проникнуть в обитель, часто оставалась нерасчищенной.

Чтобы хоть немного избавиться от назойливого Кресенсио и убить скуку, я предложил свою помощь на кухне в качестве поваренка. Но брату Лечуге, повару, эта идея, видимо, пришлась не по вкусу, или же он предпочитал быть один. Он вел себя со мной враждебно и агрессивно, не давал мне ни помогать ему, ни учиться и использовал меня единственно для того, чтобы мыть посуду. Через несколько дней я перестал туда ходить.

Кресенсио Аиспуруа вел себя со мной еще глупее, чем я мог предполагать; он, как говорится, весьма на меня запал. Когда он находился возле меня, глазки его блестели неприятным влажным блеском, он внезапно вздыхал наподобие дамы с камелиями и часто прибегал к мимолетному физическому контакту: например, брал меня на мгновение за руку, щупал за бедро или клал мне руку на плечо.

Моему поклоннику было в 1977 году сорок семь лет. Он был среднего роста, лысоват, носил черепаховые очки и обладал лицом с весьма скудной растительностью. В общем, что-то вроде угря, помещенного в слишком маленький аквариум.

Несмотря на столь склизкий образ, я скрепя сердце старался как можно больше приручить его.

Однажды ночью, когда он предложил мне прочесть дополнительную молитву в моей комнате (мы занимали соседние каморки) прежде, чем лечь спать, я позволил ему трогать меня. После больших сомнений, поблуждав червеобразными пальцами в окрестностях нужного места, он осмелился проникнуть в ширинку, схватить меня за член и вытащить его наружу.

– Я не могу сдержаться… Ты так мне нравишься… И он у тебя такой большой, такой необыкновенный, – бормотал он, задыхаясь и шевеля мой пенис с выражением мыши, схвативший кусок сыра.

– Как? Ты это знал и раньше? Я хочу сказать, что он у меня большой… Ты уже и раньше меня видел?

Он похолодел, мастурбировавшая рука застыла. Уши его окрасились в темно-красный цвет, словно два острых перца. Он открыл рот, но не находил, что сказать.

Наконец его озарило.

– Нет… Ну… Да… Иногда, сам того не желая… Пока ты был в коме, в Лойоле, иногда я мыл тебя… Но ничего больше. Не подумай…

Он смотрел на меня испуганно, ожидая моей реакции.

Я улыбнулся ему, резко махнул рукой, что заставило его зажмуриться, поскольку он подумал, что я замахнулся, чтобы залепить ему пощечину, и сказал любезно:

– Мне все равно… Продолжай… Мне нравится… Если хочешь, можешь сделать это ртом.

Взгляд его изменился: вместо страха там изобразилось недоверие. Губы у него тряслись от желания, он опустился на колени у меня между ног с таким благоговением, как будто ему явились все небесные чины разом, и показал мне лысину на макушке.

Закончив свои старательные манипуляции (должен признать, он был мастер), он повторил свое извечное «да простит меня Господь». При помощи платка, обрызганного тошнотворным одеколоном, он вытер уголки рта жестом жеманного сотрапезника и вышел из моей комнаты весьма сбитый с толку.

На следующую ночь он проскользнул ко мне с тщеславным намерением потоптаться на завоеванной земле, и я выгнал его без каких-либо объяснений.

Во время последующих встреч я продолжал эту тактику кнута и пряника. Он от этого совершенно сходил с ума, не зная, чему приписать мою реакцию.

Я добился того, что он отдался мне без какого-либо достоинства и осторожности, как собака, на усмотрение моей милости, готовый удовлетвориться объедками, которые я снисходительно бросал ему.

Чтобы не злоупотреблять и не кормить его всегда одним и тем же блюдом, когда ему того хочется, и чтобы он не разочаровался во мне из-за однообразия, однажды вечером, незадолго до вечерни, с довольно сильным отвращением я сам подрочил ему рукой в помещении, где хранились швабры и свечи. Впервые я сам проявил некоторую инициативу.

Несмотря на то, что рот его не был занят, он кончил молча; он закрыл глаза и задрожал так, словно в голове у него был миксер; возможно, это была привычка, основанная на необходимости таиться, приобретенная юношей в общей спальне в семинарии.

Он был так благодарен за этот подарок, что у меня даже возникло смутное чувство стыда. Он хотел осыпать меня поцелуями, но я не позволил ему пойти дальше рук, шеи и ушей.

Я никогда не позволял ему целовать меня в губы.

В другой раз он попросил меня еще кое о каком свинстве, но я наотрез отказался; ему пришлось довольствоваться моей рукой, и то время от времени.

До тех пор пока его не прорвало. Это было солнечное утро, когда снег начинал таять и чувствовалась близость весны. Между трехчасовой и шестичасовой службами мы гуляли в лесочке, почти полностью покрывающем один из склонов холма.

Кресенсио внезапно встал передо мной на колени, сложил ручки и сказал мне, что больше не может терпеть: если я не овладею им сейчас же, он сойдет с ума.

Он был неуравновешенная натура и, судя по тому, как он стал рвать у себя волосы, истерик.

– Умоляю тебя. Мне необходимо почувствовать, как ты пронзишь меня, как ты разделишь меня надвое этим огромным членом. – Он немного подвинулся вперед на коленях и обнял мои ноги. – Мне необходимо почувствовать этот огромный пенис внутри, да простит меня Бог! Трахни меня в зад! – закричал он с отчаянием безумного.

Вслед за тем, прежде чем я мог ответить, он встал на ноги, спустил штаны, повернулся ко мне спиной и, вместо моих ног, стал обнимать ствол бука.

У него была уродливая задница, как у лысой обезьяны.

Не меняя положения, он повернул голову, от слез у него запотели очки.

– Я помогу тебе… Сначала я простимулирую тебе все, что нужно… Я тебя смажу… И сам тоже смажусь, – объявил он в перерывах между хныканьем.

Невесть откуда он достал рекламную бутылочку оливкового масла и показал ее мне; это было трогательно.

– Ты же знаешь, что я сразу кончаю.

– Мне все равно! Мне все, все равно!

Заметив, что я начинаю сдаваться, он немного успокоился.

– Как заметил наш друг Грациан, «хорошее в два раза лучше, если оно кратко». Достаточно того, что ты в меня проникнешь и попадешь внутрь… Пожалуйста. – Он прислонился лбом к дереву.

Это было уже слишком, а момент был столь же хорош или плох, как любой другой.

Прошло уже восемнадцать дней с момента моего приезда в Эстибалис, и хотя я по горло был сыт всем происходящим, я все никак не решался выбрать день и час, чтобы грохнуть его.

Нелегко хладнокровно кокнуть какого-нибудь типа, уверяю вас. Пусть даже такого, как этот иезуит.

Я посмотрел на землю. Совсем близко от моих ног оттепель обнажила треугольный камень, лежавший отдельно, достаточно большой и острый.

А уж потом вместе с монахами я придумаю приемлемое объяснение роковому происшествию.

– Ладно, если это так важно для тебя, я намерен отыметь тебя в зад.

– Да будет так… Но спасибо, спасибо…

– Сначала нужно, чтобы ты мне его поставил. – Я, в свою очередь, спустил штаны и встал на колени, непосредственно слева от камня. – Ну, ты знаешь, что нужно делать… Только до тех пор, пока я не скажу тебе…

Он отпустил дерево и подошел ко мне быстрыми, комичными, короткими шажками: ему мешали висевшие а щиколотках штаны. У него не было проблем с эрекцией, он был горяч, как кол.

Он встал на четвереньки и занялся делом. Я позволил ему пососать несколько секунд, чтобы он сосредоточился и отвлекся от окружающего. Я намеревался поднять камень. Я коснулся его. Попробовал, как лучше его взять.

Камень был чистый и мокрый на ощупь. Еще мгновение – и я прикажу ему остановиться. И в тот момент, когда он вынет пенис изо рта… Вы ведь согласитесь, что ударить его камнем, когда у него в зубах мой член, могло быть опасно, по очевидным причинам.

– Хватит, остановись.

Но прежде чем он перестал, на месте действия появился другой камень. Он пролетел в воздухе над нашими головами, ударился о бук, который должен был послужить нам брачным ложем, и оторвал приличный кусок коры.

Метрах в пятнадцати от нас, вверх по склону, яростно орал, размахивая в воздухе кулаками, Марсьяль Лечуга, неприятный повар.

– Свинья! Сукин сын! Ты мне заплатишь за это! Значит, это не то, о чем я подумал?

Сказав это, он плюнул в нашем направлении и убежал прочь.

Брату Лечуге было лет сорок, он обладал сангвиническим темпераментом, крепким телосложением, густыми волосами и отнюдь не был уродом. И если параллель с размером носа верна, возможно, он был также вооружен по вкусу Кресенсио, которого я заставил выложить все без обиняков, как только мы оделись.

Они с Лечугой были сезонными любовниками уже много лет, с первого приезда Аиспуруа в Эстибалис. И в те ночи, когда я его отвергал, сладострастный кюре шел искать утешения в каморке повара, очень ревновавшего с момента моего появления, отсюда и враждебное отношение ко мне, и кислое выражение лица, какое у него появлялось, когда я резал лук. При помощи своего иезуитского красноречия Кресенсио его более или менее успокаивал и наполовину убедил его в том, что между нами ничего нет.

– Не бойся. Он ничего не скажет… Как бы там ни было, если хочешь, – я хотел, – мы можем уехать завтра до завтрака, после евхаристии, которую я должен читать во время заутрени. Меня попросил об этом аббат, и я не хочу перечить ему… Сегодня ночью я изобрету для него оправдание нашему внезапному бегству.

Он признался мне, что все это мучит его – гомосексуализм и владевшая им похоть; постоянно жить в смертном грехе, повернувшись спиной к своему обету целомудрия.

Я не поверил ни единому его слову.

– Все мы, Аиспуруа, всегда были очень слабыми перед лицом греха в отношении шестой заповеди… И очень горячими. Даже моя сестра, монахиня-кармелитка, давшая обет затворничества, прижила ублюдка с исповедником и жила во грехе с верховной настоятельницей… Но я лелею надежду, что Господь, в своей бесконечной мудрости и доброте, простит мне эти грехи… Потому что к тебе я испытываю настоящую любовь, Карлос Мария… Я влюбился в тебя очертя голову и не имею права… Ни надежды… Я знаю, что ты трогаешь меня и позволяешь к тебе прикасаться только из благодарности ко мне… Что ты собирался заняться со мной любовью только потому, что я тебя об этом попросил, – холодно, холодно. Но я это принимаю; если же ты предпочтешь плюнуть мне в лицо, я выпью твою слюну с жадностью… Я так тебя люблю…

Если обычно от его мелодраматических разглагольствований у меня кишки выворачивались наружу, на этот раз они прямо-таки вызвали у меня тошноту.

Я позволил ему обнять меня и разразиться долгим и продолжительным плачем у меня на плече.

Я с сожалением в последний раз посмотрел на камень, которым мне уже не придется воспользоваться.

Я подумал было заказать по телефону такси и убраться оттуда как можно раньше, но мне также пришло в голову, что на следующий день, когда мы вместе поедем обратно, я мог бы предложить ему, чтобы мы пошли не спеша по туристическому маршруту, и заметить ему как бы нехотя, что мы могли бы воспользоваться случаем, чтобы вкусить, как велит того Господь, того, что было прервано вторжением Лечуги.

Посмотрим, может быть, вот так, в одночасье, и представится подходящий случай, чтобы закрыть дело Аиспуруа…

Однако этого могло и не произойти. Все же я вызвал такси и уехал, чтобы провести остаток дня в одиночестве, в Витории. Я не хотел сталкиваться с ревнивым Лечугой. Я вернулся, когда должна была закончиться вечерняя молитва, непосредственно перед тем, как стали запирать ворота.

На следующий день я проснулся вовремя, чтобы поспеть на мессу до завтрака, которую служил Кресенсио, – я не перекинулся с ним больше ни единым словом с момента порнографической комедии в лесочке.

Я вошел в церковь последним. Все уже заняли свои места на одинаковых сиденьях, полукругом стоявших вокруг простого алтаря. Я единственный был одет в мирское платье и сел на одну из скамеек для прихожан, в первом ряду.

Внезапно я обратил внимание на то, что не хватает Лечуги.

Кресенсио начал мессу. Он был весьма подходяще случаю одет – в шитую золотом ризу для службы. Он бросил на меня взгляд зарезанного барана, который только я благодаря своей позиции мог оценить.

Я обратил внимание на то, что аббат шушукается с падре Деметрио Кочорро, тайным переводчиком де Сада, сидевшим возле него. Кочорро вышел из церкви; я решил, что аббат послал его выяснить, что случилось с отсутствующим.

Короткая месса без проповеди продолжали идти своим чередом. Кочорро не возвращался.

Вдруг, в момент освящения, когда все стояли на коленях, а Кресенсио поднял в руке облатку, отец Кочорро, очень испуганный, вбежал в церковь через центральную дверь, ту, что располагалась в глубине. Он закричал:

– Берегитесь! Он сошел с ума! Он идет сюда с ружьем!

Он не успел больше ничего сказать. Послышался сухой выстрел из маузера, и монах упал замертво, пронзенный пулей в грудь на уровне сердца.

Остальные монахи поднялись на ноги, Кресенсио замер в ужасе, высоко держа руку с облаткой, а я бросился на пол и залез под скамейку.

Брат Лечуга вошел в церковь большими шагами и щелкнул затвором ружья, чтобы загнать новый патрон в патронник.

Пустая гильза упала на каменный пол со звоном монеты.

Он пошел к середине нефа, поднял ружье к лицу и прицелился в направлении алтаря. Он пришел в своей старой форме сержанта от инфантерии и с длинной шумовкой из нержавеющей стали, висящей наискось на поясе.

– Никому не двигаться! Мне на все насрать!

Никто не шевельнул даже бровью.

– Говнюка Кочорруя накормил свинцом зато, что он сепаратист и водит дружбу с козлами из ЭТА… А тебе, Кресенсио, я пущу пулю в лоб, сам знаешь за что… Вчера я провел день и ночь в пытках, снова и снова возвращаясь в мыслях к тому, что видел… Сержанту Марсьялю Лечуге Санкахо безнаказанно не наставит рога сам Христос! – Лицо его окрасилось в цвет розового наваррского вина, а толстые вены на лбу вздулись так, словно по ним циркулировало гороховое пюре.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.