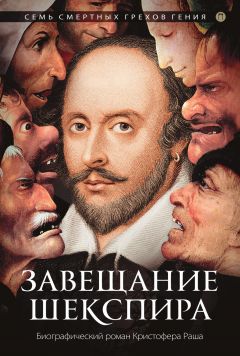

Текст книги "Завещание Шекспира"

Автор книги: Кристофер Раш

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Время останавливалось. Где-то за пределами Хьюландса происходили всякие бессмысленные происшествия: сгорали звезды, совершались акты любви и вероломства, челюсти акул бешено захлопывались в темноте, бессонные короли держали совет, бессонные черви рыхлили землю, точили трупы, которым не было дела до бесстрастных созвездий, медленно и величественно проходящих над кладбищем земли, а холодные океаны омывали земной шар, всхлипывая и вздуваясь от притяжения луны, и приливы вздыхали в своих оковах. Все узники, все до единого – рабы. Даже короли были рабами истории, а звезды – рабынями Божьего промысла, дум о самой жизни, а жизнь – жалкой куклой в руках у времени. Истинная свобода была лишь здесь – в покоях Энн Хэтэвэй, в кубе ее комнаты внутри шара вечной любви. Она была primum mobile[49]49

Первопричина, главная движущая сила (лат.).

[Закрыть], без нее никогда б не наступило утро.

Так я провздыхал остаток апреля, май и июнь. Фиалки умирали, как анемичные девы, эльфы опорожняли первоцветы, и больше не было слышно музыки голубых колокольчиков. Но Млечный Путь – всегда в цвету – засыпал пылью гигантские небеса, звезды капали на бузину и на деревья в полях, проливаясь на них острым белым ливнем аромата жизни. Не в состоянии стоять на ногах и сохранять рассудок в этих головокружительных джунглях, я нырял в темноту леса, в тени которого поздние колокольчики и лютики сбивались в пучки, как ангелы, выброшенные на берег из потерянного рая, где, обнимая стволы деревьев, затаившись, хихикали поганки, прислушиваясь к шорохам, ожидая аромата женщины и шелеста женской юбки по росе.

Безумство. Сон в летнюю ночь.

К летнему солнцестоянию я настолько ошалел от вожделения, что превратился в синюю нить жизни, зависшую над выгоревшим пейзажем, смертельно парящую и не находящую удовлетворения стрекозу желания. Пока не наступала ночь, которая как пьяная шаталась со звездами и слегка остужала меня, я пел зеленому лесу, что «Зеленые рукава» принесли мне радость, а Энн Хэтэвэй расцвела в моем сердце. Но исступленную сладострастную жажду невозможно было утолить старинными строками. Мое всепоглощающее томление было слишком яростно, чтобы его не заметить. Я был гунном с гигантским чертополохом между ног, и его лиловая голова щетинилась смертоносными семенами. Выходя на прогулку, я брал с собой книгу, чтобы прикрываться ею. Когда мне пришлось уйти из школы, викарий подарил мне том Цезаря, чтобы я не забывал латынь, но галльские войны теперь служили прикрытием для моего паха. С наступлением темноты я сбрасывал личину пристойности и сдавался на милость своей похоти. Вне себя от возбуждения, я неистовствовал в шоттерийских полях, как бешеный бык, как Юпитер, нападал на воображаемую Энн Хэтэвэй, раздавливая ее чресла лавандой, распугивая ночных фей, сминая тимьян, который благоухал так, что небо чувствовало запах рассвета и слепые пчелы вылетали из ульев, гудя в черноте. Это меня успокаивало на мгновенье, и я лежал в темноте, любуясь светлячками и слушая их разговоры со звездами.

Но я больше не мог терпеть. Желание мое расцветало пышным цветом, и горячее белое семя вырывалась со всей силой переполненной до краев неуемной молодости, обжигая звезды и творя свой собственный прекрасный, но краткий Млечный Путь. Душа моя возносилась вместе с ним, непобедимая, и звезды отбрасывали свои шпаги и капитулировали. Семя мое остывало, и, сонно пошатываясь, я поднимался зачерпнуть ледяной воды из ручья и ополоснуться. Я с гиканьем бежал к Хьюландсу. Ангелы ужасались мне, но какое мне было до них дело? Никакого. Летучие мыши задевали меня крыльями, когда, скача, как газель, я окунался в высокую траву. А ночные мотыльки со сверкающим волнением в крошечных крылышках с бесконечной нежностью летели вслед за мной. Они были свитой природы, ее ангелами-хранителями. А я был богом. Я громко вскрикивал и прятался в укрытии, будя ото сна домочадцев Хьюландса. Как смеют они спать, храпящие трутни, когда в их улье нашла пристанище такая королева-пчела?

Как солнце золотит доспехи наши! Пора, друзья, стряхните мирный сон, подобье смерти, мчитесь как духи из могил.

Мой бог, какая ж то была пора!

15

Мое безумие должно было кончиться, и однажды, в рассветный час начала июля, оно кончилось.

То было дождливое утро. Дождь шел всю ночь, и, прислушиваясь к нему в полусне, я представлял, что чувствует пшеничный колосок и отдельное зернышко, которое всю ночь мокло в поле. Как беззащитно оно под небом! С недавних пор у меня появилась привычка перевоплощаться в предметы, возникающие в моем воображении или попавшие в поле моего зрения: в мокрую пшеницу, слепого червя, улитку, которая слышит апокалиптическое грохотание дождя, с шумом ударяющегося в ее раковину. Ход моей мысли в тот серый рассветный час прервал тихий, но настойчивый стук в ставни первого этажа и женский голос, дрожащий от волнения. Голос спрашивал, дома ли Джон Шекспир. Отец велел мне спуститься вниз и узнать, что стряслось. Протирая заспанные глаза, я высунулся в раскрытые ставни и увидел бледное, обращенное ко мне лицо Элисон Хэтэвэй, Мисс Мраморная Грудь собственной персоной. Но в тот момент я ни о чем таком не думал. Что-то другое витало в воздухе. Маленькое бледное лицо, глядящее на меня снизу в полусвете раннего утра, было лицом мертвеца со дна могилы.

– Мой отец. Он…

Так вот что я почуял в воздухе – запах смерти. Пробил час траура.

Через два дня уже посуху, облаченные в черное, мы отправились в Шоттери. Дождь перестал, и внезапное солнце осветило нестерпимо жаркими лучами похороны старого друга моего отца. Трава, по которой мы брели, была как будто окровавлена маками, вперемешку с бело-голубыми звездочками васильков и маргариток, усыпавших поля. И Ричард Хэтэвэй теперь стал звездами и маками, стрекотаньем насекомых среди колосьев, кожей наших башмаков, которые протаптывали тропинку к его дому. Но он все еще был средоточием своего дома, центром круга пристально глядящих лиц, опустошенных смертью. Он стал неподвижностью савана. Ничем. Они вернут его праху, а потом возвратятся к своей жизни. Похоронят его, помянут. А потом забудут. В последний раз мы взглянем на мертвое белое лицо, на закрытые веки, которые скрыли все, чем он когда-то был, все тайны, которые он когда-то ведал, и те, которых он не знал. Если такие были. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают», – прошептал мне голос из Писания. Мы выстроились в цепочку, чтобы поцеловать холодную вещь, которая была когда-то Ричардом Хэтэвэем, мраморную щеку, которая уже больше была не им, а принадлежала каменистой земле. Мы приготовились поднять его на плечи и вынести его из его дома в дожидающуюся его дыру в земле.

Но где ж она? В комнате, где прощались с умершим, было много мантий и черных одежд, и воздух был наполнен их безликим, тревожным шелестом. В этом черном море не видно было девушки, которую я боготворил в те несколько месяцев безумств при лунном свете. Она не появилась, потому что была убита горем, раздавлена внезапной потерей? Некоторые женщины не посещали погребений. Настало время выносить усопшего, сыновья подошли к телу.

– Постойте.

Все головы повернулись к двери.

– Погодите, я иду с вами.

Последнее горькое мгновенье вместе, последнее «прощай».

Когда-то я видел эту девушку одетой в цвет весенней зелени. Теперь она была с головы до ног в черном, лицо под вуалью. Небольшая группа скорбящих заколыхалась и с шепотом расступилась, чтобы дать ей пройти сквозь шеренгу смерти. Она подошла к телу, склонилась над ним и сквозь вуаль поцеловала покойника.

Последний поцелуй.

До погоста Темпл Графтон, где в ожидании мужа покоилась первая госпожа Хэтэвэй, было далеко, но четверо старших сыновей, которые выносили Джона, отказались от лошадей и катафалка. Он был им хорошим отцом. В последний долгий путь к вечному пристанищу человека должны нести родные. Ведь, если разобраться, по сравнению с вечностью это путь не такой уж долгий.

И, извиваясь, как змея, черная процессия поползла по зеленому лугу. Ее осаждали докучливые пчелы, преследовало ослепительное солнце, которое било в закутанные лица и тела. Пот тек по нашим спинам, катился по лбу и жег глаза, когда, из уважения к покойнику, мы медленно брели по высокой горячей траве, в которой сверчки как будто танцевали джигу и трещали, задорно и без зазрения совести пиля на своих пронзительных скрипках. Тропа петляла. Наконец мы дошли до зияющей раны в траве, где бабочки трепетали в танце, как луч солнца на воде, – последнее исступленное напоминание о всем живом, что Ричард Хэтэвэй оставил позади, уйдя в темноту, из которой он уже никогда не вернется, несмотря на Лазаря на холсте, несмотря на все трюизмы и заверения проповедников, на трубный глас и звон кимвалов. Все то неправда, все ложь, и мы это знали наверняка, несмотря на все утешительные сказочные истории.

Священник подошел к холмику около вырытой могилы, взял пригоршню земли, заверил всех нас, что Ричард Хэтэвэй будет жить снова, и швырнул горсть земли в могилу. Из белых пальцев без обручального кольца полетели иссушенные солнцем комья земли и, как хлебные крошки, пробарабанили по спеленатому телу. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. В надежде на воскресенье, и так далее, аминь. Могильщик начал засыпать могилу. Потом он укроет могилу кусками дерна, а время и природа позаботятся о том, чтобы они срослись в единое полотно. Со временем швы между кусками дерна затянутся, и зеленое море раскинется там, где теперь лежал Ричард Хэтэвэй, воссоединенный со своей первой женой, хоть и говорят, что смерть – конец всех браков.

Скорбящие начали расходиться, снова становясь мирянами, и двинулись в обратный путь, в Шоттери. Опрятная черная цепочка распалась на оживленные группки, в которых торопливо прочищали горло и громко жаловались на солнце. Люди пытались не думать о смерти, этой докучливой старухе, которую они оставили позади в Темпл Графтон, и с нетерпением ожидали кружку холодного пива и свиную лопатку на закуску.

А Энн Хэтэвэй? Я помедлил в стороне, наблюдая, как она пошла вместе с другими. Заметила ли она меня? Казалось, она не обращала на меня никакого внимания. Ни взгляда в мою сторону. А наш шутливый разговор у маслобойки? А может, кроме добродушного подтрунивания, ничего и не было и я все себе напридумывал? Вдруг все это было лишь мое юное неведение, блажь, бурление в крови? А я провел все лето в томлении. Когда мы приближались к Шоттери, я испытывал стыд и отвращение к себе, грудь моя теснилась. Теперь разрозненное сборище людей направлялось в Хьюландс помянуть старого Дика пивом и хорошенько закусить. Я решил не ходить и отправился домой в Стрэтфорд.

Я только было повернулся, чтоб уйти, как заметил, что Энн Хэтэвэй остановилась. Она стояла, ожидая, пока последние из присутствующих пройдут мимо. Постояла, а потом неожиданно повернулась и побрела по дороге в никуда, между Вильмкоутом и Сниттерфилдом по направлению к Арденнскому лесу. Она шла не оглядываясь.

В делах людей бывает миг прилива; он мчит их к счастью, если не упущен, а иначе все плаванье их жизни проходит средимелей и невзгод. Я не знал, что мне делать, и стоял, глядя ей вслед, и чувствовал, что должен следовать за ней. Ведь мы теперь – на гребне у волны и плыть должны с услужливым потоком иль счастье упустить.

Она быстро удалялась, как будто не по собственной воле, как будто с какой-то целью. «Брось напрасные скитанья, – зазвучало у меня в голове, – все пути ведут к свиданью…» Сердце мое гулко забилось, не помещаясь у меня в груди. Я шагал вслед за ней по полю, за странной фигурой, одетой в черное. Туча трепещущей траурной вуали омрачала ее лицо. Вдалеке на горизонте неодобрительно хмурилась черная пена леса. Позади нас, как воспоминание, подрагивал Стрэтфорд. Я вспомнил, как семь лет тому назад я вернулся из Кенилворта с головой, наполненной русалками и дельфинами. Куда подевался тот одиннадцатилетний мальчик? Теперь для меня было важно только это поле с вековыми дубами и могучими каштанами. «Нам любовь на миг дается, – песня непрестанно крутилась у меня в голове, – тот, кто весел, тот смеется». К полудню тени деревьев стали короче, и скот благоразумно вышел из-под деревьев и двинулся на отдых к реке. Когда я торопливо проходил мимо, стадо остужало копыта в воде и глазело на меня. Язык у меня во рту был сух, как опаленная солнцем ящерица. Пчелы слепо ударялись мне в грудь, а цитадели крапивы принимали угрожающие размеры, глядя на меня с первобытным ожиданием, встревоженные каким-то невыразимым пониманием. Знали ли они что-то, чего не знал я?

Знала ли она, что я следовал за ней по пятам? Мне казалось, что не я шагал следом за ней, а она тянула меня за собой на буксире. Парящие ласточки пытались перерезать этот незримый трос и то и дело пересекали мой путь. Пчелы гудели у меня над головой и в опьянении роняли пыльцу по пути в улей. Паучок на кусте крыжовника наблюдал за мной со своего трона в центре паутины. Жаворонки, как будто висевшие на невидимых струнах в синеве неба, насмехались надо мной, распевая свои песни.

А она продолжала идти в настойчиво-бесстыжих бликах солнца мимо лиловых зубцов чертополоха, сквозь тучи фиолетовых стрекоз, сплетение гвоздичек зорьки и водосбора, синего горошка и прогорклой дымянки, а «борода старика» покачивалась и с неодобрением кивала в мою сторону. Я продолжал идти за ней до того момента, когда она вдруг резко остановилась на краю леса. Она стояла неподвижно, как бы выжидая. Я тоже инстинктивно остановился и посмотрел на черную статую в ста ярдах от меня. А потом медленно перешел последнее разделявшее нас пространство. Земля пульсировала у меня под пятками, солнце с силой ударяло в зрачки, птицы безумствовали, насекомые пронзительно жужжали в ушах. Со свистом рассекая траву, я приблизился и остановился на расстоянии вытянутой руки от нее. Еще несколько сводящих с ума секунд она стояла, как прежде, а потом резко повернулась ко мне лицом, но все еще с опущенной вуалью, фигура из черного дерева, странно выделяющаяся на фоне зеленого поля. Она совершенно не была похожа на девушку из моих воспоминаний, которая, казалось, как Гринсливс[50]50

Героиня песни «Зеленые рукава» (англ. «Greensleeves»).

[Закрыть], была одета в весну…

– Не очень-то ты торопишься, – сказала она.

Я смог только вымолвить:

– Я приходил почти каждую ночь, только ты этого не знала.

– Знала.

И мотыльки тоже, и каждая сова от Стрэтфорда до Шоттери.

– Я думал лишь о тебе, и ни о чем больше, – сказал я.

– И чего же ты ждал от меня? Что я растворю окно, свешусь с балкона и прокричу во всеуслышание: «Где ты, Уилл? Приди ко мне, я твоя!» Обычно люди просто заходят в гости.

– А любовь обычна? – сказал я. – Любовь проста? Это безумство – по крайней мере, для меня.

– Так ты меня любишь?

Я уже произнес это слово, и отступать было некуда.

– Я любила отца, – сказала она почти шепотом, – и сегодня похоронила не только его. Теперь старший брат с женой будут хозяйничать в доме, и в Хьюландсе будет новая хозяйка. Мачеха тоже будет жить в достатке. Мать в могиле рядом с отцом. А мне двадцать шесть лет, и я не замужем. Все заживут своей жизнью, у всех есть будущее – кроме меня. А я одна-одинешенька.

Я набрал воздуха в легкие, как делают, когда впервые в жизни готовятся сказать что-то важное, но как язык проглотил. Вместо этого я протянул руку и медленно поднял ее вуаль, как будто она была невестой. Невеста в черном. На ресницах ее блестела слезинка. Я дотронулся до нее пальцем и попробовал ее боль на вкус. Она была сладкая. Вам не было б покоя меж небом и землей, пока бы жалость не овладела вашею душой. Я взял ее лицо в свои ладони и, жадно всматриваясь в ее глаза, лоб, губы, представил, как делаю большой глоток из воображаемого кубка ее рта. Но мы еще не поцеловались. Она посмотрела прямо мне в глаза и прошептала, казалось едва выдыхая слова:

– Знаешь…

Есть холм в лесу: там дикий тмин растет, фиалка рядом с буквицей цветет, и жимолость свой полог ароматный сплела с душистой розою мускатной.

– Возьми меня туда. Покажи, где он, что там есть.

Я тебе открою блаженство тайн сладчайших наяву. Пасись везде, на холмах и лугу, и на устах, коль мало пастбищ в чаще. И дальше, где источники есть слаще. Покатые холмы… пушистый мох, равнины, цветники… в убежище кудрявом уголки. Фиалки, что вокруг благоухают, не выдадут – они не понимают. Коль роща я, будь мой олень горячий, тебя там не встревожит лай собачий.

И я пошел за ней на поросший тимьяном берег, там мы стояли, глядя друг на друга. Она вздохнула и принялась целовать меня так яростно, будто с корнями хотела лобзанья вырвать, что на губах моих росли, и взяла мой разум в плен. Я вступил в Арденнский лес, в дикую чащу ее неистового рта. И потерялся.

16

Как зачарованный единорог, я последовал за Энн Хэтэвэй в Арденнский лес, Венера сладострастно поглаживала меня, и Дева взяла меня за рог. Тот берег, на котором дикий тимьян трепетал на ветру, свеж в моей памяти, будто это было вчера, и память о нем продолжает зеленеть. Она уложила меня на землю, обхватила мою голову ладонями и набросилась на меня, как сокол, камнем падающий на добычу, которая, казалось, трепетала на моих губах. Ее исступленные руки торопливо срывали одежду с нас обоих. Корсаж и дублет, ремень и корсет, ботинки и чепчик, рубашку и сорочку, лиф и чулки, туфли – черный водопад одежды упал на траву. Адам и Ева наконец-то вылупились из кокона, сотворенного из полотна смерти, чтобы осознать свою наготу и изведать чувство вины. А тем временем высоко над Сниттерфилдом Бог прогуливался в одеянии из туч, приближаясь, всматриваясь, сгорая от любопытства, направляя быстрые, как шпаги, косые взгляды солнечного света сквозь узорчатую сеть листвы.

Ее восхитительные груди выскользнули наружу, как только что появившиеся на свет, недоуменные, но игривые котята. Они вычеркнули из моей памяти кошку у колодца, и соски Мэриэн были преданы забвенью вместе с сосульками в сортире и ревом сниттерфилдского быка Дика. Я смотрел с благоговением на полусферы, подобные сестрам-двойняшкам, и две ягоды, венчавшие с потрясающей доступностью эти волнующе белые трепещущие возвышенности. Левой рукой я прикоснулся к ее правой груди и почувствовал, как она плавно скользнула в моих пальцах, как какая-то диковинная первозданная субстанция, только что созданная, неведомая, текучая, но упругая. Я изумился тому, как быстро ее соски набухли и окрепли в ответ на прикосновение моих пальцев, языка и губ. У Овидия ничего такого не было. Что еще он утаил? Я набрал в грудь воздуха, привстал и глянул вниз на ту, что лежала передо мной в траве.

Откинутая назад голова с закрытыми глазами и полураскрытым ртом, как у святой в божественном экстазе. Река волос извивалась среди бледных фиалок и зарослей шиповника. Волнующие изгибы талии и бедер (о, эти ягодицы, примявшие лютики!) и темная пещера пупка, притягивающая и с безумной краткостью приковавшая мой взгляд, торопящийся вниз, чтоб наглядеться на длинные сильные бедра и икры, слегка покрытые пушком, который светился золотым огнем. И опять вверх от забавных мизинцев на ногах и напрягшихся пяток, вверх по дивной лестнице истории ее жизни: ссадин и шрамов детства, плача и синяков, напоминание о которых останется с ней на ее теле до самой смерти, все это долгое анатомическое блуждание к самому волнующему изо всех зрелищ.

О, та прекрасная поросль! Тот наиглавнейший треугольник, угол которого спускается в ад и свидетельствует о рае. Позвольте мне воспеть тот черный стяг, то крыло дрозда, убежище, ущелье, замочную скважину в двери в запредельное. Желанный грот, инжирный плод, райские кущи и врата Эрота – я приближался к нему, этому неожиданному приливу крови, вечному пути, концу всех одиссей и главной цели жизни, которая притягивала меня как магнит.

Привыкшие доить коров пальцы молочницы Энн Хэтэвэй, побаюкав меня в своей миндальной ладони, как в люльке, наконец сжалились надо мной, истерзанным сверх меры мучительным желанием, и направили меня к краю раны. А я тем временем бешено шарил на ощупь пальцами левой руки, как слепой циклоп, пока не нашел пушистую сочную влажность, развел вечные губы и скользнул вовнутрь sancta sanctorum. Она встретила меня тихим стоном, древнее, чем язык, успокаивающим бальзамом, прекраснее, чем слова. Отведя мою руку, она направила меня в нужном направлении, ягодицы ее сползли глубже в траву, она высоко подняла бедра, скрестила ноги за моей спиной, вонзила пятки мне в позвоночник и с силой надвинулась на меня. Я практически провалился в нее.

Меня возбуждало то, что, хотя она окружала меня со всех сторон, я чувствовал себя владыкой бесконечного пространства. Но Энн Хэтэвэй была жестокой королевой. Ее икры сокрушали мои ребра, ее перекрещенные пятки энергично втыкались в меня, маня меня вглубь. Она отвечала мне возгласами, которые так желанны мужчинам, восхитительные глубокие стонущие звуки, эхо вздохов океана, приливов и отливов полей, шелест звезд. Мы упивались друг другом, припав один к другому, как двое в лодке, которую мы соорудили из нас самих, восставших против небытия.

И природа вокруг была с нами заодно: дубы вонзались в небеса, парящие пурпурные стрекозы, казалось, пронзали воздух, мухи спаривались на лету, насекомые размножались на камнях и в бурлящих потоках ручьев, птицы не переставая блудили среди листвы, и даже по длинным ворсистым стеблям чертополоха скатывалась струя белого, как молоко, сока. Только скот безмолвствовал в полях, хотя мысль о случке никогда не покидала бычий мозг.

Жара плетьми хлестала меня по спине и плечам, а далеко подо мною тело Энн Хэтэвэй начало вздыматься и опускаться, как будто на волнах моря. Я, как матрос, вцепился в ее выгибающиеся бедра и в глубокий киль ее позвоночника, который продолжал ходить ходуном весь июль, сквозь гигантские волны зелени, пока наконец не настал момент, когда какая-то колоссальная волна не подбросила ее еще выше, а я держался за нее, чтобы остаться в живых, и она громко и протяжно закричала. Любимая сказала ох! и ах![51]51

Из пьесы современника Шекспира Джорджа Пиля «Бабушкины сказки».

[Закрыть] и я почувствовал, как она содрогнулась, как будто ее коснулась смерть. Наше судно с силой содрогнулось, и его выбросило на скалы, нас обдала влажная волна, крики разорвали воздух, и стало ясно, что берег, где мы лежали вымокшие и выброшенные на мель, был концом путешествия, концом соития, береговым знаком нашего причала.

Очнувшись, я обнаружил себя на отмели, вынесенным спиной на берег, прижатым щекой к земле и глядящим прямо в нее – в брешь природы. Ее ноги оставались все так же широко раздвинутыми, как в тот момент, когда я вышел из нее и перекатился на спину. Она зияла, как помятый фрукт, и семечки жизни вытекали из нее на шершавую расщелину между ее опыленных ягодиц, как бы давая начало полевым цветам, которые прорастут из этой пещеры. А может, то была замочная скважина в Ханаан, землю, текущую молоком и медом?

Какая-то тоска прокралась в мое сердце. Мной завладела странная печаль. Так неужели эта воспаленная рана, из которой сочилась лягушечья икра и улиточная слизь и которая с каждой секундой становилась для меня все ужаснее, – и была землей обетованной?

– Что ты сделал, Уилл?

Не Бог, а она произнесла эти слова. Ее рука была в моей руке. И ее лишенное невинности тело касалось моего. Ее пальцы скользили по мне и ласкали меня, оплетая полевые цветы вокруг моего бедного пропащего естества, чтобы еще раз довести его до безумия, заставить его расцвести. Она была Титанией[52]52

Королева фей в пьесе «Сон в летнюю ночь».

[Закрыть], плетущей над моим лоном ароматный полог из жимолости.

– У тебя проворные пальцы.

И когда я пришел в себя, она села на меня верхом, ее волосы заслонили сияние неба, ее лицо затмило солнце. Короткими безжалостными толчками она снова довела меня до упоения и, удовлетворенная, отяжелела, ее волосы стали влажными, а бедра – неподвижными под моими разведенными руками.

Солнце передвигалось по небу, как часы.

– Я подчинилась твоему желанью, – проговорила она с сонной улыбкой мне в плечо.

– А я твоему.

– Хочешь еще?

Нет, нет, я умер.

По крайней мере, до наступления ночи.

– Да, где хотенье, там и уменье.

– Энн Хэтэвэй все равно добьется своего.

Когда она поднялась, чтобы подобрать свою одежду, я заметил, что к ее влажному от пота боку прилип цветок жимолости и впечатался в него под весом наших тел. Я снял его, поцеловал то место, где остался отпечаток, вдохнул аромат цветка и спрятал его в своем колете, как напоминание о нашем свидании среди цветов, как благоуханный символ верности, в которой мы в тот момент поклялись друг другу. Я храню его до сих пор, хоть он давно увял, и аромат его исчез, как любовь, которую мы в тот день узнали и которая к нам уже никогда не вернется.

17

Так началось долгое лето 82-го года. Мы перемяли все цветы влажной тяжестью двух наших тел, а они подмигивали нашим свиданиям, нашептывали нам свои названия, пока наши головы подолгу лежали среди них. Они дразнили мое воображение: «розовый Джон», «багряная рана любви», «роса-любви-в-молоке». Энн была наездницей на мне в знойный полдень, а ночью мы заставляли нестись вскачь, расправить крылья и взлететь улитку. Мы подружились со сверчками и стали запанибрата с крапивой. Мы изучили все летние созвездия, пока Пегас не взлетел с полей и, как Колосс, не оседлал сентябрь.

– Ты меня любишь?

Она была чудом света. Я любил ее.

Но тем не менее.

– Уилл.

– Да, Энн?

– Скажи еще раз.

– Что?

– Что значит любить.

– Зачем?

– Ты так красиво говоришь.

– Вздыхать и плакать беспрестанно, всегда быть верным и на все готовым, быть созданным всецело из фантазий, из чувств волнующих и из желаний, вот так, как я для тебя.

– А я для тебя.

– Навек.

– Встретимся завтра?

Завтра, завтра, завтра.

Но в конце сентября кровавый стяг не появился между так часто раскрывавшихся ног Энн. Пришел октябрь, а его все не было. Я пытался не думать о маленьком непрошенном госте в ее животе, который преградил ему дверь. Неделя проносилась за неделей, как стремительный взмах крыльев, все быстрее, все темнее. Воскресенье, 11-е, воскресенье, 18-е, воскресенье, 25-е ноября.

Наконец Энн сказала:

– С рождественского поста и до Крещения нельзя оглашать предстоящие венчания, поэтому надо успеть до 2 декабря.

На следующее утро еще до завтрака я сказал отцу. Он глянул на меня через ненакрытый стол.

– Собрался сделать меня дедом? Давно пора. Полвека – долгий срок. Девка она хорошая, из приличной семьи.

Я кивнул. Какое мне дело до ее семьи? Отец усмехнулся, хоть перед ним не стояла кружка пива, в которую можно было бы фыркнуть, и не было Ричарда Хэтэвэя, чтобы с ним перемигнуться.

– Мы так и думали, что ты, там в Шоттери, не перчатки шьешь. И больше ни слова.

Потом он поднялся наверх, чтобы сообщить новость матери. Она вышла из комнаты и молча глядела на меня с лестницы. Я так и не узнал, что значил ее взгляд… То был не упрек. Скорее грусть, но не из-за меня, а из-за того, что такова жизнь. А отец принялся за обсуждение практической стороны. Он был в этом сведущ.

– Так. Святой Андрей у нас в последний день месяца. Сегодня 26-е. Завтра же мы поедем в Вустер и к концу месяца вас и окрутим. А если не выйдет, то первого декабря. Вот бы Ричард порадовался!

Двадцать седьмого ноября мы направились в Вустерский епископальный суд, чтобы получить от епископа Джона Витчифта особое разрешение на женитьбу. «Особое – да, но не первое и не последнее», – сказал отец. Стрэтфордский викарий Генри Хейкрофт женился после всего лишь одного объявления о предстоящей свадьбе вместо общепринятых трех, когда ему и его даме сильно понадобилось такое разрешение. Та дама была хорошо известна в Стрэтфорде под именем Беззаботная Эмм. Была ли она когда-то и вправду беззаботной, я не знаю, но теперь она была госпожой Хейкрофт, и у них была крепкая семья. И Энн Хэтэвэй тоже станет госпожой Шекспир.

Я отправился в Вустер вместе с отцом и двумя шоттерийскими фермерами, Фальком Санделлом и Джоном Ричардсоном, друзьями покойного Ричарда Хэтэвэя. Они заплатили поручительство в сорок фунтов[53]53

По тем временам огромная сумма денег. Например, зарплата школьного учителя составляла 15 фунтов в год.

[Закрыть], чтобы освободить епископа от ответственности за судебные преследования, которые могли возникнуть вследствие нашей поспешной женитьбы. Самого епископа, который получил наши деньги, мы так и не увидели. Залог принял председатель суда – судебный помощник и писарь консисторского суда[54]54

Одним из типов дел, которыми ведал консисторский суд, были гражданские дела, касавшиеся брака.

[Закрыть]. Он запросил письменное объяснение причин, которые принудили нас к внезапному решению обвенчаться. И заявление от моих родителей, подписанное ими, подтверждающее, что не существует препятствий к бракосочетанию в виде уз кровного родства или предыдущих договоренностей.

Все это было очень непохоже на Овидия и ужасно неловко, хотя мне не стоило волноваться: старик судебный писарь был всего лишь мелким бумагомарателем, который не особо вчитывался в свои каракули. Но то, что он нацарапал, сделало свое дело. Нам разрешили объявить о предстоящей свадьбе, и было сделано лишь одно оглашение, в последний день ноября, вместо положенных трех. Со смешанным чувством отрешенности, неверия и недоумения я услышал, что две стороны, некий Уильям Шекспир из Стрэтфорда и Энн Хэтэвэй из Шоттери, скоро поженятся. Кто они были такие?

Первого декабря по старой шоттерийской дороге мы пошли в церковь Темпл Графтон, где служил викарием Джон Фрит. По пути мы встретили пастуха с Ред Хилла.

– Не советую вам там венчаться.

– Это почему же?

– Старина Фрит считается шатким в вопросах веры. Он ведь в списке!

– В каком таком списке?

– Правительственном, у него церковь старого стиля.

– Зато тихая и хорошая, – возразил отец. – Хорошо то, что она в отдалении. Нам и нужна тихая такая, благопристойная церемония. Не вижу в этом ничего плохого и во Фрите тоже.

– Поосторожней, Джон, – проворчал старый Генри. – Глаза и уши Уолсингема могут быть везде. Не стоит выбалтывать свои мнения каждому встречному.

Но пастух настаивал на своем.

– Уж поверьте, Фрит – старый растяпа и в птицах разбирается лучше, чем в Библии, – он здесь вроде птичьего доктора.

На Генри это произвело благоприятное впечатление.

– Бог тоже любит птиц. Ведь сказано же в Писании, что на все Господня воля – даже в жизни и смерти воробья.

Старый пастух покачал глупой головой.

– Я в этом мало что понимаю, знаю только, что, если вам нужен хороший протестантский священник, идите к Хейкрофту. Лично мне не хотелось бы венчаться у Джона Фрита, ведь нужно, чтобы обряд свершился как полагается, чтобы все было чин чином.

Старик оказался прав. Во время церемонии подвыпивший Фрит, добродушно мямля и бормоча, объявил нас мужем и женой и пригласил нас под свою скромную кровлю, чтобы поднять чашу цветочного вина и произнести тост в нашу честь.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?