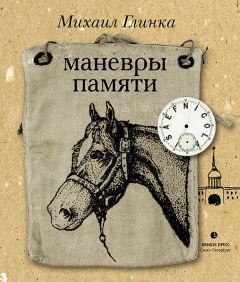

Текст книги "Маневры памяти (сборник)"

Автор книги: Михаил Глинка

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

P. S. Я ждал ответа от своего оппонента, но ответа не дождался. Впрочем, я уже не знал толком, кто – мой оппонент, а кто – его протеже, и упрек со стороны противоположной стороны в том, что я позволяю себе судить о личности сына Н. С. Хрущева, явно не будучи знакомым с ним, оставался, вообще говоря, справедливым. Если не считать того, что сам факт публикации мемуаров есть в первую очередь абсолютно открытая попытка автора познакомить читателя именно с самим собой. Поскольку именно его глазами все увидено и именно с его позиций все и показано. Не думаю, что «личное» знакомство с автором сильно изменило бы мое мнение о книге.

Что же касается книги, то хочется добавить следующее. Конечно, сын за отца не отвечает, а отвечает ли отец за сына, вопрос достаточно спорный. Но связка, о которой шла речь – «Хрущев-отец – Хрущев-сын», связка не простая, а семейно-военно-политическая. Нет нужды разъяснять масштаб ядерной мощи, пусковой кнопкой которой Хрущев-отец в течение восьми лет владел, и мы уже достаточно поговорили о том, какую роль при таком отце не мог не выполнять сын – толковый специалист по ракетной технике. Однако не менее толковыми по-своему были и те (В. Н. Челомей, генералы и т. д.), кто в действительности использовал Хрущева-сына в качестве проводника своих интересов. Делали они при том это так умело, что Н. С. Хрущеву несомненным казалось, что все делает он сам. Венцом этих игр стал Карибский кризис, чуть не явившийся причиной ядерного столкновения двух супердержав. Прошло тридцать лет, и сын Хрущева публикует свою книгу о тех событиях – тут и обстоятельства кризиса, какими они представляются С. Н. Хрущеву, тут, естественно, и о личности отца, и о его действиях, тут же и толкование этих действий.

При этом сын вовсе не дистанцируется от отца, разногласия, если они и упоминаются, не только не носят принципиального характера, но как бы даже усиливают единство – сын, например, пытается спорить с отцом только потому, что в затеянном отцом то или иное представляется ему рискованным с точки зрения выполнимости. То есть он, сын, как бы еще более заинтересован в выполнимости дела, нежели отец. Общее дело, напомним, показать Америке кузькину мать. Итак, общее дело, общие взгляды и, тут уж не обойтись без вывода, – схожая мораль. Иллюстрацией этой морали может служить хотя бы такой пример: если за границей без разрешения на то советских властей оказывается рукопись Б. Пастернака – то это, по мнению премьера Н. С. Хрущева, – преступление, и Пастернака следует извести, потому что иначе размывается единоначалие над советским человеком той системы, которую я, Н. С. Хрущев, возглавляю. Убеждение в праведности гнева при этом полное. Да и как иначе? Это ведь именно мою власть, которая включает в себя абсолютное право казнить и миловать, пытаются урезать! Значит, Пастернака надо затравить, чтобы другим не было повадно так даже думать. А для того чтобы затравить, у нас есть Союз писателей, газеты, спецслужбы и т. д.

Но времена меняются, и после смещения Хрущева интересной для заграницы уже становится писанина самого экс-премьера (часть ее напечатана там еще при его жизни). Меняются, соответственно, и взгляды Никиты Сергеевича. Мемуары возвращают интерес к его имени, позволяют снова ощутить себя политической фигурой, за них готовы хорошо платить и т. д. Спецслужбам же, которые хотят узнать, как рукопись попала на Запад, Никита Сергеевич без запинки сообщает, что это фальшивка. Была даже заметка в «Правде». «Как видно из сообщений печати Соединенных Штатов Америки и некоторых других капиталистических стран, в настоящее время готовятся к печати так называемые мемуары, или воспоминания, Н. С. Хрущева. Это – фабрикация, и я возмущен ею… В такой лжи уже неоднократно уличалась продажная буржуазная печать. Н. Хрущев». В те годы шел у нас фильм Росселини под названием «Генерал Делла Ровере». Суть сюжета была в том, что попавшего в тюрьму мелкого уголовника за внешнее сходство принимают за генерала-патриота и приговаривают к смерти. И признайся он, кто он на самом деле, он мог бы избежать казни, но поскольку в то, что он генерал, уверовали и другие заключенные, то он идет на смерть, поскольку считает, что генерал должен и вести себя, как генерал – то есть отважно. Интересно, как в семье Хрущевых говорили бы о подобной коллизии.

Или другой пример из жизни Хрущевых. Когда за границу удалось улизнуть Светлане Аллилуевой – то это квалифицировалось как преступление. Во-первых, Алиллуевой слишком многое известно из того, чего не должны знать никто вне кремлевского круга, во-вторых, она оппозиционно (и надо сказать, не без причины) настроена по отношению к первым лицам… И так далее. Какой чудовищный грянул тогда скандал! Но прошло двадцать лет, и за границу уезжает сам сын Хрущева, а он-то сведущ не в каких-нибудь кремлевских анекдотах, а набит совершенно иными сведениями…

Я ждал ответа от своих оппонентов, но ждал напрасно…

Сергею Хрущеву очевидным образом удобней было не раздувать эту дискуссию – кем же на самом деле был его отец. Удобней было не отвечать, и, я полагаю, сын был уже совсем не рад горячей защите своего приятеля, этого самого Ю. Хотимского.

Да и мне, признаться, уже самому в диковинку показалась, когда я перечитывал через девять лет свою собственную статью, та горячность, с которой она написана. Теперь-то, к 2003-му, на счетах времени перескочило еще несколько костяшек, и азарт для доказательств очень многого уже не требуется.

Я бы, может, и вообще все это позабыл, если бы как-то недавно по радио – теперь уже порой путаешь, «Маяк» это сообщает или «Свобода», – не услышал, что Сергей Хрущев получил американское гражданство. Высидел, значит. Терпел, ждал. Клинтона выбирать еще не мог, Буша тоже, но следующего выбирать уже будет. И в том, что сын того человека, который готов был уничтожить Америку, теперь долгим и покорным ожиданием высидел американское подданство, противоречие лишь внешнее. Внутренне же все логично. Гены отца, вероятно, дело нешуточное, а отец ретиво служил силе как таковой. Но где теперь сила? То, что не у нас, так это несомненно. Не будем же удивляться сыну главы СССР по поводу того, что тот законным образом получит теперь пенсионное пособие от империалистов. Это правильно и справедливо в той системе координат, которой жила в 1920–60-х семья Хрущевых. Не для того же сорок лет назад отец на трибуне ООН стучал на империалистов башмаком, чтобы его сын стал рядовым пенсионером в России?

И теперь, если родителям с того света дана возможность наблюдать за жизненной траекторией своих детей, оба, наверно (Нина Петровна, несомненно, как всегда, разделит мнение Никиты Сергеевича), кивнули удовлетворенно.

1994–2003

P. S. Статья эта сознательно помещена автором в неизменном виде 2003 года. Крым… В сценарии «История России» – это какое-то неизменно действующее лицо.

Книга

Весной 1962 года, в абсолютно рабочее время при совершенно точном знании заведующего лабораторией, чем я, год назад принятый на работу лаборант, занимаюсь, несколько дней сряду я изготовлял «самиздатовскую книгу». Оборудование и материалы при этом были казенными. Происходило это в расформированном позже Институте полупроводников Академии наук СССР, располагавшемся в здании бывшего французского посольства (Ленинград, наб. Кутузова, дом 10).

Институт полупроводников был тогда, несомненно, питомником того типа наших граждан, за которыми потом утвердилось название «шестидесятники». Как молодежь, так и доктора наук собрались тут взглядов весьма сходных, и джазовые концерты, слалом в Кавголове и на Чегете, альпинизм и байдарки были как бы естественным дополнением к научным семинарам, обсуждениям ходящих по рукам книг и постоянно вспыхивавшим на самые неожиданные темы дискуссиям. Так однажды у костра на Вуоксе мне случилось услышать что-то вроде подробной исторической справки о причинах отпадения Англии от католического мира при Генрихе VIII. Через сорок лет при случайной встрече я напомнил автору этой справки – к тому времени директору филиала Физико-технического института в Шувалове – о Вуоксе, костре и том разговоре. Разговора того он не вспомнил, но с жаром рассказал мне заново и так, словно это случилось вчера и с его близкими знакомыми, про Екатерину Арагонскую и Анну Болейн…

Итак, возвращаясь к 1962 году, повторю, что институт был удивительным. Неладно было другое – пришел я в него не после физфака университета, а с атомной подводной лодки. И хотя для того, чтобы выращивать из расплава кристаллы стронция-хлор-два, образования моего хватало, но на научных семинарах, где запальчиво предсказывались будущие свойства кристаллов в зависимости от вносимых в них примесей, мне, инженеру корабельной службы, делать было абсолютно нечего. Либо идти в свои двадцать пять лет на тот же физфак.

Было и еще одно обстоятельство, которое сильно снижало искренность моих отношений с замечательным Институтом полупроводников. Обстоятельством этим было то, что я постоянно наблюдал и еще один мир, еще одну среду.

Это был мир моего дяди, Владислава Михайловича Глинки, усыновившего меня во время войны. Дядя был главным хранителем русского отдела Эрмитажа, а перед тем с юности работал в музеях Петергофа, Царского Села и Гатчины, и к описываемому моменту вошел в зенит своей неофициальной известности, если не сказать славы. Это была слава человека, досконально знавшего многое из того, чего уже практически никто, кроме него, знать просто не может. Вдобавок дядя писал одну за другой толстые книги, и круг его знакомых – по музеям, Публичной библиотеке, Пушкинскому дому, по театрам и киностудиям, где, как уникальный знаток предметного (а также непредметного) мира XIX и начала XX века, он консультировал постановки и фильмы; по мастерским художников и реставраторов, по миру писательскому и издательскому – был широк необычайно.

В кругу бесчисленных знакомых дяди густо мелькали известнейшие в те годы имена. Ленинград здесь мешался с Москвой и другими городами. Какие имена тут назвать? Если ученых и историков – то Пиотровского, Лихачева, Зильберштейна… Если из мира театра и кино – то Акимова, Товстоногова, Бондарчука, Хейфеца, Козинцева… Инициалов не расставляю, раз речь идет о начале шестидесятых, думаю, ясно, какой имеется в виду Пиотровский и какой Бондарчук. Среди художников в близких знакомцах дяди были Пахомов и оба Верейских; среди писателей – Вера Панова, Николай Тихонов, Виктор Некрасов… Нежно любимый дядей Евгений Шварц умер незадолго до того. И еще были бесчисленные музейщики, ученые-краеведы и историки-исследователи, которые писали дяде отовсюду, специально для консультаций приезжали и бесконечно звонили…

Мир дядиных знакомых манил меня как магнитом. Моей мечтой было в него войти. Мечта эта была, мягко говоря, не основанной ни на чем, если не сказать попросту наглой. Круг дяди был, по сути, целым ожерельем клубов по профессиям, и каждый из этих клубов объединял въедливых знатоков, десятилетиями копивших свои знания по крупинкам, и дотошных ценителей чего-то профессионально своего.

Каким образом я мог войти в их круг? Кто мог меня в него ввести, кроме дяди? Но как раз с ним-то, и я чем дальше, тем яснее это понимал, ладилось у меня далеко не все. Впрочем, может быть, именно по этой причине меня так и тянуло к этим людям, которые были на поколение старше. И дело совсем не в том, что я, как может показаться, ощущал недоданность чего-то отцовского – двенадцать лет закрытых морских училищ, где все получают единой мерой с тобой, от такого комплекса лечат, – скорее, все было наоборот: я не столько ждал дядиного участия в своей жизни, сколько хотел бы быть нужным ему. Да только чем? С самого начала мало что у меня получалось.

Во время войны, как уже сказал, мы с сестрой лишились родителей: мне было пять, а сестре семь, когда на фронте погиб отец, а летом сорок четвертого умерла и мама. Мы были в это время в эвакуации в Кологриве Горьковской области (потом границы областей изменились, и теперь он в Костромской). Остались мы с бабушкой (она была матерью нашего отца и дяди), и возвращаться нам было некуда. Дом в Старой Руссе, откуда мы побежали при подходе немцев, во время оккупации сгорел.

Но не прошло и двух недель после смерти мамы, как к нам в Кологрив приехал брат отца. Не взятый из-за болезни сосудов в армию, дядя блокаду провел в Ленинграде, все время, лишь с перерывом на госпиталь, где его вытаскивали из дистрофии, работая в своих ненаглядных музеях. Ему было сорок лет, он был тощий, с тростью, и его приезд был событием, наверно, не только для нас. Первое, что помню, когда он к нам приехал, это то, что его уговаривали перед выходом на улицу надеть медали. Одна из них, понятно, была «За оборону Ленинграда».

Теперь, уже по прошествии десятков лет, я думаю, что тогдашнее появление в нашей семье взрослого мужчины явилось событием, которое лично для меня можно было бы назвать пришествием. Своего отца увидеть, я, вообще говоря, не успел. Мне было несколько месяцев, когда в феврале тридцать седьмого его арестовали, и четыре года, когда из-под следствия его выпустили. Я смутно помню его серое лицо и глубоко запавшие глаза. Помню также, что зубов спереди у него почти не было. Звука голоса отца я не помню. За год, остававшийся до ухода на фронт, ему, как я теперь понимаю, вернуться своим сознанием в нормальную жизнь уже не удалось.

И вот вместо него к нам в эвакуацию приехал его брат, чтобы усыновить нас с сестрой. До войны, когда дядя изредка приезжал на день-другой в Старую Руссу, я был слишком мал, чтобы его запомнить, но теперь мне было уже восемь лет. Нам с сестрой сказали, что дядя историк, что он пишет статьи и даже написал книгу, которая называется «Бородино». И за это его приняли в Союз писателей.

Забрать нас из Кологрива в Ленинград сразу дядя не мог – на это тогда требовалось особое разрешение. Побыв с нами несколько дней, он уехал.

А вскоре я получил от дяди письмо. Мне было восемь лет, и до этого я еще никогда не получал писем, адресованных мне лично. Письма военных лет были по большей части треугольниками в четвертушку тетрадной страницы, это же было в конверте, мало того, внутри оказалась цветная открытка с изображением плоских коричневых людей со вздернутыми прямыми плечами и головами птиц и шакалов. Смысл слов, которые дядя написал поверх немецкого шрифта на обороте открытки, заключался в том, что теперь, как только я приеду в Ленинград, а это будет скоро, то мы будем подолгу и обо всем разговаривать, и тогда он расскажет мне о египетских пирамидах подробно. Штамп военной цензуры удостоверял, что так именно и будет.

Но мы еще год оставались в Кологриве, и там первого сентября 1944 года я пошел в первый класс. Мы учились всего несколько дней, когда на одном из уроков учительница сказала, что из Горького пришло указание отметить 132-ю годовщину Бородинского сражения, и поэтому мы сейчас вместе прочтем стихотворение «Бородино», которое написал поэт Лермонтов.

Я поднял руку.

– У тебя какой-то вопрос? – спросила она.

Я встал и сказал, что «Бородино» написал никакой не Лермонтов, а брат моего отца Владислав Михайлович Глинка.

Нашей учительнице было лет девятнадцать. Она закончила школу за год до того и вела у нас все предметы, кроме физкультуры.

– Ты знаешь, тут написано, что «Лермонтов», – растерянно сказала она.

Очень спокойно я ответил ей, что это ошибка. Неожиданно меня тут же поддержало несколько ребят, мои уличные друзья. Знавшие меня уже полжизни, они заверили учительницу, что чаще всего я не вру. И первое поле сражения за имя дяди в ту бородинскую годовщину осталось за мной. Книжку «Бородино» – пятьдесят страниц карманного формата – я увидел много позже. Но ведь и знаменитое стихотворение, нельзя сказать, чтобы поражало своей огромностью. Надеюсь, взыскательность читателя не помешает ему вспомнить, что в восьмилетнем возрасте количественные критерии не менее, чем в возрасте зрелом, предпочитаются нами всем остальным.

В сентябре сорок пятого мы переехали в Ленинград. Кажется, еще больше, чем сам переезд, меня волновали будущие рассказы дяди о Древнем Египте. Я еще не знал, что взрослые, и даже еще чаще, чем дети, иногда начисто забывают о том, что обещали. За сорок следующих лет о чем мы только с ним ни говорили, только о Египте, кажется, ни разу.

Усыновив нас сестрой, дядя с тетей совершили поступок абсолютно безоглядный: жить и без нас им, музейным работникам, да еще с маленькой дочкой, практически было не на что.

Но другого вида жизни, нежели работа музейщика, для дяди не существовало. Тем более что музеем-то был Эрмитаж. Но за все надо платить, а уж за одержимость – что там говорить. И многое из того, к чему дядя, возможно, и был когда-то способен, к зрелым годам выветрилось из его жизни подчистую. В молодости, судя по оставшимся рисункам, он почти профессионально рисовал. Помню деревянную головку солдата николаевского времени – мастерски вырезанные усы, выпученные глаза. Но маленькие французские стамески и долотца вороненой стали, которыми дядей была изготовлена когда-то эта головка, без дела валялись в ящике буфета. Учась в молодости на кавалерийских курсах, дядя был не чужд спортивности, а уж танцор в юности был просто ретивый. Но сама мысль о простой утренней зарядке казалась теперь по отношению к нему дикой. Живя с пятнадцати лет вне родительской семьи, он наверняка научился тогда и что-то готовить, и что-то (как щеголь) даже зашить, если не сшить. Но к тому времени, о котором идет речь, ни с молотком, ни со сковородкой, ни с наперстком он уже не знал бы что делать. У него не было ни малейшего понятия об электричестве, и, хотя он и служил в юности в автомобильной команде, в более поздние годы никогда никакого интереса к машинам у него и не возникало. Думаю, что он никогда не садился и на велосипед. За свою жизнь он никогда не бывал ни на рыбалке, ни на охоте, ни разу не присоединился к грибникам, ни разу, вероятно, не лежал на солнышке, чтобы позагорать. Если изредка он и мог выпить рюмку, то лишь на чьем-либо празднике. Ни разу ни от кого не слышал, чтобы он не то чтобы играл, но даже со стороны интересовался чем-либо игровым или имеющим целью соперничество – карты, шахматы, футбол, пинг-понг, фехтование, городки, домино, бокс, скачки – всего этого для него не существовало. Зато каждую неделю он бывал в филармонии, довольно часто в театрах – поскольку Акимов, Брянцев, Козинцев или Товстоногов[37]37

Известные ленинградские режиссеры 1940–70-х годов.

[Закрыть] постоянно приглашали. Кинофильмы смотрел редко – в виде исключения мог пойти на эрмлеровский фильм «Перед судом истории», где можно увидеть живого В. В. Шульгина. Или на «Дорогу» Феллини. Или на «Земляничную поляну». Да и то после горячих рекомендаций тех, мнению кого мог доверять. И еще чтобы кинозал был где-то рядом, например, в Доме творчества кинематографистов, где он как раз в это время работал.

В натуре дяди была черта, о которой нельзя не сказать особо. Давнюю дружбу, пусть в самом давнем прошлом проявленное доброжелательство, бескорыстно оказанную кем-то услугу он запоминал навсегда. Десятилетия спустя он неукоснительно навещал вдов друзей, погибших в лагерях и во время блокады. И ежемесячно (причем мы сами в это время бедствовали!) посылал деньги своей старой няне в деревню под Старой Руссой. Понятно, что не взять в свою семью детей погибшего брата, а также и мать, когда сгорел ее дом, он не мог. Но что делать с усыновленными детьми, если из памяти дяди, как только он погружался в работу, исчезала даже собственная дочь? Из всего своего детства помню лишь одну совместную с ним прогулку – семь километров пешком вдоль берега озера Ильмень. Собственно, это и не прогулка была, а необходимость отнести какую-то посылку. В одной из этих деревень жила его старая няня, у которой в то лето мы с бабушкой гостили.

Дядю нельзя было представить катящим детскую коляску, пришедшим за ребенком в детский сад или посетившим школьное родительское собрание. Забота о школьной форме, воскресный зоосад, интерес к тому, что учителя пишут в дневнике, – все это было про кого-то другого, притом категорически.

Тем не менее он без колебаний взял нас в свою семью. Не будь его, мы бы просто сгинули. Но что с нами делать дальше? Наше появление в его жизни, как потом выяснилось, перечеркивало его планы, так же как и планы его жены. Оба собирались строить дальнейшую жизнь иначе. Его ждала другая женщина, ее – другой мужчина. Но как быть с нами и старой бабушкой? Ответа на этот вопрос не было, вернее, был лишь один – есть долг перед матерью, есть долг перед детьми брата. Исполнение этого долга исключало если не распад семьи, то, во всяком случае, ее территориальное разделение. Ничего иного на долгие годы нельзя было придумать, и дядя пропадал в Эрмитаже, тетя – в своем музее, за Дворцовым мостом. Оба получали гроши.

Дядя представлял меня приходившим к нему людям.

– Вот мой племянник, нахимовец, – говорил он. Соответственно времени менялось последнее слово: «курсант», «лейтенант», «инженер».

Гость, улыбаясь, пожимал мне руку. Курсант я либо лейтенант, никакого значения не имело. Другой характеристики, кроме того, что я – племянник своего дяди, я не имел. Месяца два спустя дядя мог снова представить меня тому, с кем уже знакомил не раз. Если я набирался смелости об этом заикнуться, собеседник сердечно заверял меня, что прекрасно меня помнит. Через месяц могло повториться то же самое. Матрица памяти этих людей меня не фиксировала. Запоминать им меня было не для чего, я лишь подавал им перед уходом пальто.

– А эта неуемная страсть поучать, – бросал дяде один из них, выуживая тростью из-под вешалки свои галоши, – не напоминает ли вам лейтмотив известных писем из туманного города? Эти сплошные жалобы его стареющего на то, что никого нельзя ничему научить?

Стоя за спиной дяди, я коллекционировал случайно подслушанное, как собирают гербарий из травинок, украдкой сорванных в ботаническом саду. Но что за травинку я унес? Лондон? Переписка? И робкое предположение, что я догадался, кто имеется в виду, заставляло лихорадочно листать дотоле нечитанные мной книги…

Конечно, среди дядиных друзей были люди, расположения которых мне хотелось бы добиться более всего. Однажды, к примеру, с каким-то пустяковым поручением я ездил по просьбе дяди ко Льву Львовичу Ракову. И оба они – и дядя, и Раков – об этом, верно, не помнили, но десятиминутное посещение квартиры бывшего директора легендарного Музея обороны Ленинграда, где оловянные солдатики и модели кораблей, стоявшие буквально повсюду, мешали читать надписи на корешках неизвестных мне книг, так на меня подействовало, что я вспоминал потом эту квартиру и ее хозяина недели, если не месяцы…

Со временем у меня развился острый комплекс неполноценности. Выливалось это в выяснение отношений с собственным недавним прошлым. Вечерами, придя с работы, я начал писать. То, что в 25-летнем возрасте мемуары не пишут, я догадывался, но писать тянуло почти наркотически, а строить выдуманные сюжеты казалось фальшью. Жена, вероятно из жалости, стала называть то, что я пишу, «рассказами».

И тут одна знакомая (типично советским парадоксом 1960-х было то, что она работала в Особом отделе) дала мне на три дня машинописный перевод романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Естественно, с предостерегающими словами. Кажется, это было в первый раз в жизни, что я держал в руках нечто печатно-запретное. Добавочную остроту придавало ситуации то, что автор запретной книги (застрелившийся за несколько месяцев до того) был тогда популярен феерически. С конца тридцатых Хемингуэя не печатали у нас больше двадцати лет, и черный двухтомник, вышедший в 1959 году, произвел такой фурор, что портрет коротко стриженного загорелого старика, с улыбкой смотрящего прямо на вас, висел тогда в каждой второй квартире, не говоря уже о студенческих общежитиях… Но «Колокола» в двухтомнике не было. Проглотив двести страниц, я остановился. Но остановился лишь для того, чтобы сообразить, как именно действовать дальше… В руках у меня была не только превосходная книга… Нет, не только.

Нынешний молодой читатель абсолютно вправе покрутить пальцами у виска, читая следующую страницу, поскольку едва ли представит себе, что даже не в 1960-х, а уже в 1980-х, то есть при Горбачеве, желающие оформить подписку на собрание сочинений, допустим, Тургенева жгли ночью костры, чтобы не окоченеть в очереди и попасть поутру в список счастливцев. Уже не представить, что существовали закрытые распределители дефицитных книг – лавки писателей, выездные лотки на кремлевских съездах и магазины при советских посольствах… И что – последовательно во времени – книги Дудинцева, Солженицына, Цветаевой, Мандельштама, Платонова, Маркеса, Фриша, Булгакова и т. д. вызывали у огромного числа людей одну мысль – как достать?

У меня же в руках была напечатанная на пишущей машинке превосходная книга совершенно криминального по тогдашним меркам содержания (зверская расправа якобы республиканцев над якобы фашистами, черная дыра гражданской войны, эротика), книга, которую явно никто из ТЕХ, с кем я жаждал общаться, не читал. Про предостережения моей знакомой я как-то не вспомнил. Впрочем, была в разгаре хрущевская оттепель.

Я решил изготовить копию книги.

Никакая машинистка за два дня этого сделать не могла, да я бы и не рискнул никому такую рукопись отдать. Значит, переснимать, и самому. Машинописных страниц в рукописи было больше семи сотен. Глядя из нынешнего времени на то, что было сорок лет назад, впору спросить – что это была за планета, на которой мы жили? Многие ли, к примеру, теперь помнят, что десятки лет, вплоть до 1980-х годов, перед двойными выходными 1–2 мая и 7–8 ноября по всей стране в учреждениях и на предприятиях сдавались в особые комнаты с решетками на окнах все пишущие машинки? И что потом эти комнаты опечатывались? «Линотип», «размноженное на гектографе», «множительная техника» – сами термины, сами понятия эти десятилетиями означали нечто архизапретное, ассоциировавшееся чуть ли не с диверсией. Ксерокс, сканер, принтер – слов таких еще не было, не то что устройств. Не было никаких компьютеров. А цифровые фотоаппараты еще не были изобретены.

Я уже упомянул вначале, что расходные материалы в моей довольно безумной операции были не мои, а казенные… Сколько бы это ни смахивало на вымысел, но так оно и было. Мой заведующий лабораторией, дружок Ландау и других физиков, делавших бомбу, увидев у меня в сумке толстую машинописную книгу, спросил, сделав нарочито страшные глаза:

– Полистать дашь?

Я открылся ему, он был свой. И он отвел меня на первый этаж, к другому завлабу, тоже его дружку, но молодому и хваткому, к тому же зарабатывавшему в отличие от нас на военных заказах. Поэтому его хозяйство было не чета нашему, и у него была даже своя фотолаборатория. – Расскажи ему, – сказал мой.

Я рассказал.

– Надеюсь, мы прочтем первыми? – следя за тем, как лаборантка выдает мне фотоматериалы, мимолетом бросил завлаб два.

Щелкал объективом, переснимая книгу, я все оставшиеся до ее сдачи часы. Дочитал я «Колокол» в ванночках с проявителем. По этой причине некоторые из страниц оказались явно передержанными, а я неделю ходил с коричневыми пальцами.

Фотобумага была размером 18 на 24, и когда страницы высохли (напоминаю, больше семисот), то свернулись в тугие трубки, а сложенные вместе, точнее, втиснутые одна в другую, образовали неразъемный рулон, не влезавший ни в один портфель. Идеальной тарой, в которой этот схожий с отрезком бревна рулон транспортировался так, будто одно было специально сделано для другого, являлся брезентовый чехол от одноместной палатки. С конспиративной точки зрения это было, как сказали бы теперь, явным ноу-хау, но страницы все же удобнее читать, если они плоские, и чтобы сделать их таковыми, пришлось, слегка обдав паром, заключить их стопки между прямоугольниками пятимиллиметрового оргстекла. Таких бутербродов – страниц по двести пятьдесят – вышло три. Первоначально я пытался обвязывать получившиеся сэндвичи шпагатом крест-накрест, но несколько физиков-экспериментаторов, не без корысти наблюдавших за мной, высказалось за технически более грамотное решение – сверлить оргстекло по углам и продеть болты. В отличие от обычной книги, которую для чтения раскрывают, эту теперь предлагалось развинчивать.

– Эм-пять, – прикидывая диаметр болтов, резюмировал механик нашей лаборатории. – И на барашки.

Технический вкус Виктора Соколова, так звали нашего механика, был не без эстетики. Одухотворен он также был редкой для человека фрезерного труда предупредительностью. Барашки на гайках предполагали возможность пользоваться изделием и женщинам, у которых может не оказаться под рукой гаечного ключа.

Часть дальнейшего – кому дал читать сразу и что говорили читавшие – пропускаю. Дядю я инстинктивно в известность не поставил.

Конечно, сказав, что среди множества людей, составлявших круг дядиных знакомых, совсем не было никого, кто помнил бы, кто я такой, я, пожалуй, слегка перегнул. К примеру, называл меня, здороваясь, по имени-отчеству (как, впрочем, и всех других, независимо от возраста) будущий составитель Лермонтовской энциклопедии профессор Мануйлов; мягко наставлял в совершенно не пригодившейся мне теории стихосложения работавший в библиотеке Эрмитажа переводчик с французского Андрей Иванович Корсун; знал меня с детства и историк искусства Всеволод Николаевич Петров, с семьей которого[38]38

Отцом В. Н. Петрова был Николай Николаевич Петров (1876–1964) академик АМН, основатель отечественной онкологии.

[Закрыть] – поколение с поколением – наша семья находилась в непрерывном и близком знакомстве с 1818 года.

Но не их внимания я тогда искал. Может быть потому, что они, подобно моему дяде, были переполнены своими делами. Или потому, что я знал этих людей с детства. Не их же мне завоевывать?

В голове у меня варилась романтическая каша, и в моем почти воспаленном воображении смутно рисовались некие идеалистические картины. Вообще говоря, я готов был, если не сказать жаждал, учиться. Не знал, правда, чему именно. Но, безусловно, учителя будущей моей жизни должны были быть из ряда самого значительного. В моих мечтах этим личностям античного масштаба я тоже для чего-то был нужен.

Одним словом, к тем многочисленным утопиям, которыми были так богаты два предыдущих века, можно было смело приплюсовать еще одну. Признаюсь, она не была детально разработана, в общих же чертах ее контуры были следующими: некий, практически деклассированный молодой человек, довольно начитанный, но без руля и без ветрил, ищет духовного наставника. В его поле зрения попадают люди выдающиеся, но фортуна которых повернулась к ним спиной. Или несправедливо покинутые. В образах XIX века – черты того наставника, которого я искал, можно было найти в образах Барклая де Толли или генерала А. П. Ермолова; а если говорить о советском времени, то художника Филонова или адмирала Кузнецова.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?