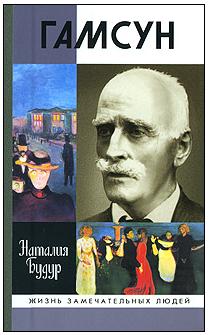

Текст книги "Гамсун. Мистерия жизни"

Автор книги: Наталия Будур

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)

Я бы не стал жаловаться из-за пустяков. Профессор неоднократно пытался выпытать у меня сведения о моих «двух браках». Я просто перестал ему отвечать под конец. Последний раз он задал мне этот вопрос письменно. В своем кратком – также письменном – ответе я сказал по поводу моего брака: я бы закричал от ужаса, если бы попал в сети, плетущиеся за спиной моей жены сейчас, когда она оказалась под арестом, как и я!

Не правда ли, я выразился понятно? Я хотел защитить не только себя, я хотел прекратить произвол.

Но профессор не сдался: с разрешения генерального прокурора он перевозит мою жену из тюрьмы в Арендале в клинику на Виннерне и устаивает ей допрос с пристрастием. О результатах допроса может прочесть каждый, вся общественность – в подробнейшем его отчете.

...К тому моменту, когда моя жена была-таки переведена в клинику, профессор уже давным-давно понял, что я не сумасшедший. Ради чего тогда – не считая, конечно, стремления удовлетворить свое любопытство и раздуть скандал – он привез ее сюда? Неужто профессор станет утверждать, что обследование дало бы иные результаты без ее объяснений? Неужто он станет утверждать, что без показаний моей жены меня могли бы объявить сумасшедшим?

По этому делу существуют материалы. Возможно, их когда-нибудь изучат.

Но я уже и сейчас считаю, что профессор действовал безответственно. С самого начала обследования моей жены он мог бы действовать тактичнее. Услышав и увидев, какой оборот принимает дело, он мог бы самоустраниться и передоверить черную работу другому врачу, например, опытной женщине-психиатру. Но ему это и в голову не пришло, тогда как более тонкого психолога наверняка бы насторожила излишняя готовность пациентки поведать о всяческих недостатках другого лица. Профессор Лангфельдт и сам знает, что ему не пристало копаться в чужом грязном белье и исследовать интимные подробности чужой семейной жизни. Но он слишком жесток и прямолинеен, голова его забита вызубренными знаниями, которые строго классифицированы – в жизни и в науке».

После «работы» с супругами Гамсунами Лангфельдт сделал официальное заключение на 83 машинописных страницах со следующим выводом:

«1. Мы не считаем Кнута Гамсуна душевнобольным и не считаем, что он был таковым во время совершения вменяемых ему преступных деяний.

2. Мы признаем его человеком с необратимым ослаблением умственных способностей».

Гамсуна перевели обратно в дом престарелых в Ланнвике, а генеральный прокурор, получивший заключение психиатра, вынес следующее постановление:

«По полученным результатам и на основании заключения, данного специалистами, я выношу решение, что по общественным соображениям нет необходимости предъявлять обвинение Кнуту Гамсуну, которому скоро исполнится 87 лет и который практически глух».

Но Гамсун сдаваться не собирался. Он хотел суда – и стал добиваться его. Он пишет письмо генеральному прокурору:

«Дом для престарелых в Ланнвике,

Гримстад. 23 июля 1946 года

Господину генеральному прокурору,

Осло

Я сомневался, стоит ли мне писать это письмо. Ведь оно, вероятно, ничего не изменит. Да и мне в столь преклонные годы стоило бы найти себе другое, более подходящее, занятие. Мое оправдание в том, что я пишу не на потребу дня, я пишу для того, кто, быть может, прочтет это письмо, когда нас уже не будет. А еще я пишу для наших потомков.

После нескольких переездов в течение прошлого лета меня поместили 15 октября в психиатрическую клинику в Осло. Причина этого решения остается загадкой, и не только для меня. В официальном наименовании этого заведения есть слова "для нервно– и душевнобольных ", но я ни нервно-, ни душевнобольной. Я был стариком, и к тому же глухим, но я был здоров и бодр, когда меня вырвали из нормальной жизни, оторвали от работы и заперли там. Возможно, господину генеральному прокурору когда-нибудь зададут вопрос о его необдуманных действиях и самоуправстве в отношении меня. Вы могли бы вызвать меня к себе и хоть немного побеседовать со мной, но вы этого не сделали. Вы могли бы обезопасить себя медицинским заключением, где бы говорилось о необходимости поместить меня в клинику, но и этого вы не сделали. Местный врач обследовал меня в течение десяти минут "очень бегло ", по его собственным словам, может, он и сказал Вам что-то о моем "повышенном давлении " и, быть может, о моем кровоизлиянии в мозг. Но разве из-за давления проводят освидетельствование психического состояния? И разве кровоизлияние в мозг, которое ни малейшим образом не отразилось на моей психике, – повод для перевода в психиатрическую клинику? Людей с кровоизлиянием в мозг немало, и атеросклероз не такое уж редкое и чем бы то ни было примечательное заболевание. Я знаю человека, который перенес кровоизлияние в мозг и тем не менее защитил целых две докторских диссертации. Он уверяет, что кровоизлияние ему в том помехой не стало.

Я должен исходить из того, что мое имя незнакомо господину генеральному прокурору. Однако Вы могли обратиться за справкой туда, где Вам бы ее дали. И уж кто-нибудь бы да рассказал Вам, что я не так уж безызвестен в мире психологии и что я за свою очень долгую писательскую жизнь создал несколько сотен персонажей – создал их и внешне, и внутренне похожими на живых людей, каждого со своим состоянием души и нюансами поведения, проявляющихся как в мечтах, так и в поступках. Но Вам все это было не нужно, Вы отослали меня, так сказать, не глядя, в некое заведение к профессору, который также ничего обо мне не знал. Зато был вооружен собственными знаниями, почерпнутыми из учебников и ученых трудов, которые он вызубрил наизусть и по которым сдал свои экзамены, но за всем этим скрывалось нечто иное. Если генеральный прокурор был так несведущ, то уж профессор-то должен был понимать, что меня следует незамедлительно отпустить. Он должен был понимать, что ему стоит не проверять на мне свои знания и что мой случай – вне его компетенции.

Кроме того, позвольте узнать, ради чего все это было затеяно? Ради того, чтобы объявить меня сумасшедшим, а значит, не способным отвечать за свои действия? Не хотел ли господин генеральный прокурор оказать мне эту услугу? Но напрасно Вы не приняли меня в расчет. Я с самого начала расследования, еще на допросе 23 июня, признал себя ответственным за все свои действия и с тех пор неизменно подтверждал это. Я абсолютно уверен, что если на суде смогу выступать свободно, то меня оправдают или, во всяком случае, будут готовы меня оправдать или вынесут такое решение, которое и мне самому покажется справедливым. Я знаю, что я невиновен, глух, но невиновен, я бы успешно выдержал экзамен, устроенный мне государственным прокурором, если бы только рассказал большую часть того, что происходило на самом деле.

Но вместо этого я был заперт в четырех стенах и провел в неволе несколько месяцев, провел в неволе, насилии, запретах, пытках, застенках инквизиции. Я прекрасно понимаю, что клиника может предоставить прекрасные отзывы, подтверждающие обратное. Нисколько в том не сомневаюсь. Мы все впечатлительны в разной степени, хорошо это или плохо, но мы реагируем по-разному в различных обстоятельствах. Некоторые живут, отдыхают и работают рывками, ни над чем особо не задумываясь. И если случится им на мгновенье почувствовать Божью благодать, то они способны будут своротить горы, а в остальное время ничто не потревожит их покоя. Что же касается лично меня, то я бы предпочел лучше отсидеть в кандалах в обычной тюрьме десять сроков, чем подвергнуться пытке пребывания с этими более или менее душевнобольными в психиатрической клинике.

Но именно там мне и пришлось задержаться.

Узника не жалеют. Профессор спрашивал, я отвечал; я писал и писал, потому что я глух, и я честно старался ответить на все вопросы. Я сидел и писал при плохом освещении, свет давала подвешенная высоко под потолком лампа, а ведь то были самые темные месяцы в году, и я стал чувствовать, что зрение мое ослабевает, но я все писал, чтобы дело и наука не потерпели из-за меня крушение. Профессор потребовал, чтобы я объяснил мои "два брака ", как он изволил выразиться. Я отказался – и сразу сделал это так решительно, что это, с моей точки зрения, окоротило профессора. По, как оказалось, не окоротило. Профессор повторил свой непристойный вопрос письменно и устно еще два раза, ссылаясь при этом на "власти ". Я не отвечал ему ни слова. Я не обстоятельства своей жизни хотел скрыть, я хотел прекратить непотребство.

Но профессор знал, что ему делать. Он добился у «властей» разрешения, и в его клинику в Осло для освидетельствования доставили из Арендала мою жену. О результатах ее допросов можно прочитать на странице 132-й и далее большого заключения, посланного в окружной суд этим так называемым врачом.

Узника ни в коем случае нельзя щадить. Ни за что!

Когда в определенный момент я решил было, что приходит конец моим мучениям, профессор заставил меня пройти нечто, что он назвал судебной экспертизой или обследованием. Это оказалось не чем иным, как повторением пройденного. Те же самые вопросы и ответы, все повторилось в точности. Даже ни разу не изменилась интонация допросов, никакого нового поворота не было предпринято в обследовании, ничего нового, ни малейших изменений, на основании которых можно было предположить, что мы хотим хоть как-то расширить или углубить исследования. Ничего подобного. Единственное, что происходило, так это затягивание времени, затягивание на недели и месяцы.

Когда я в последний раз позволил себе надеяться на конец мучений, профессору переслали три моих письма, и мне вновь пришлось объясняться. Письма были написаны 50 – пятьдесят(!) – лет тому назад, и ничего плохого из них обо мне узнать было нельзя, напротив, там говорилось о скверном обращении со мною в полиции в ту пору, когда ее возглавлял печально известный Моссин. Но опять я должен был писать и писать, потому что я глух, и, хотя это не представляло уже никакого интереса ни для живых, ни для мертвых, эпизод был использован для того, чтобы помучить меня еще немного. Я смог и это преодолеть, но последние недели я держался исключительно за счет внутренних ресурсов. Когда мой друг отыскал меня там и забрал оттуда, я был как желе.

Ну и ради чего все это было затеяно? Во имя справедливости и правосудия задействовали огромный государственный аппарат. Назначение следователем двух заранее выбранных психиатров, поездки под надзором полиции, поездки по стране туда и обратно, шумиха вокруг визита иностранцев к содержащемуся взаперти чудищу, четыре месяца потрачено на наклеивание ярлыков на каждое мое воображаемое переживание... И вот долгожданный приговор: я не являюсь и никогда не был душевнобольным, но мое психическое здоровье ухудшилось.

К сожалению, ухудшилось. И резко ухудшилось именно во время моего пребывания в психиатрической клинике.

Виноваты в том два человека, но один держался – или его держали, – в полной тени. Я виделся с директором клиники дважды, каждый раз, наверное, минут по пятнадцать, мне он показался приличным и несамонадеянным человеком, мне даже удалось с ним поговорить. Правда, он допустил ошибку, ткнув мне в нос отчет о моей встрече с Гитлером, в ходе которой я якобы высказывался против евреев. Я и по сей день еще не читал того отчета, поэтому не могу подтвердить или опровергнуть его. Я высказывался против евреев? Да у меня среди них было много хороших друзей, друзей настоящих. Я любезно посоветовал господину директору изучить мои сочинения и постараться хоть в одном из них найти хоть один выпад против евреев.

Когда я позволил себе высказываться негативно о господине профессоре, который и был тем вторым человеком, я, разумеется, никоим образом не собирался ставить под сомнение его знания и квалификацию. Об этом не мне судить. Он наверняка знает свое дело, то есть он знает именно свое дело. Я утверждаю лишь, что его дело не имело ко мне отношения. Ни сам этот человек, ни его Geschaft мне не нравятся.

Господин генеральный прокурор! Одновременно с обнародованием вынесенного мне этими специалистами приговора Вы сделали публичное заявление, что прекращаете расследование моего дела и не будете передавать его в суд.

Прошу прощения, но Вы опять действовали, не считаясь со мной. Вы даже не подумали о том, что я могу быть не доволен данным решением, Вы забыли, что и в ходе следствия, и позднее я неизменно говорил об ответственности за свои действия и что я ждал суда. Благодаря Вашему импульсивному вмешательству я оказался между небом и землей, а дело мое так и осталось нерешенным. Опять половинчатость. Вы думали, что оказываете мне услугу, но это не так, и, я думаю, многие со мной согласятся. До недавнего времени я был не самым последним человеком в Норвегии, да и во всем мире тоже, и мне не нравится перспектива прожить остаток своих дней лицом, амнистированном Вами и не несущим ответственности за свои поступки.

Но Вы, господин генеральный прокурор, выбили из моих рук оружие.

Вы, верно, полагаете, что исправили ошибку теперь – задним числом, – послав мне повестку в окружной суд. Но сделанного не исправишь, потому что Вы меня жестоко оскорбили. И куда подевались Ваше "прекращение расследования " и Ваше обещание «не передавать моего дела в суд»? Вы позволяете своим юристам и чиновникам давать интервью относительно моего дела, как только появляются новые обстоятельства, Вы используете меня в качестве подопытного кролика в Вашей весьма своеобразной судебной практике. Если бы Вы считались с моей точкой зрения и моими показаниями в ходе следствия, Вы бы постепенно избавились от необходимости действовать по указке журналистов и прессы. И, в конце концов, как быть с моими муками, когда на протяжении четырех месяцев меня держали в клинике? Должен ли я безропотно принять их? Или же эти мучения – предвестники грядущих пыток?

Будь на то моя воля, я бы настаивал на оправдательном приговоре по моему делу в окружном суде. Это не такая уж безнадежная затея, как Вам может показаться. Я бы употребил остатки своего «ухудшившегося психического здоровья» прежде всего на то, чтобы предать гласности известные материалы, а после призвал бы суд рассмотреть мое дело по справедливости и только по справедливости.

Однако я отказался от своих планов, я утратил мужество. Даже в случае положительного исхода я предвижу немедленное закручивание гаек общественного мнения. Я снова стану подопытным кроликом.

С почтением

Кнут Гамсун».

Гамсун добился своего – суд был назначен на 18 февраля 1946 года, но состоялся 16 декабря 1947 года в помещении городского суда в Гримстаде.

Гамсун пишет:

«День настал. Заседает суд.

Поскольку я не слышу и мое зрение за последний год сильно ослабло, я слегка растерян, я захожу в темный зал суда, мне нужны указания, я с трудом различаю предметы. Сначала выступает прокурор, и ему отвечает назначенный мне тут же, на месте, защитник. Потом наступает перерыв.

Я не слышал и не видел, что происходило, но я спокоен и начинаю понемногу понимать, что происходит вокруг. После перерыва я получаю слово для изложения собственных взглядов по делу. Мне довольно трудно выступать, свет очень слабый, мне ставят лампу, но я все равно ничего не вижу; я держу в руках кое-какие записи, но уже и не пытаюсь разобрать, что там написано. Это уже и не важно. То, что я сказал, приводится здесь согласно стенографической записи.

(NB! Расшифровка стенографической записи автором не правилась.)

"Я не стану отнимать слишком много времени у уважаемого суда. Ведь это не я объявил в прессе давным-давно, годы и месяцы назад, что будет оглашен и рассмотрен полный список моих грехов. Это дело рук сотрудника Управления по возмещению нанесенного ущерба, некого судейского чиновника и журналиста. Кроме того, меня такой поворот дела даже устраивает. Я два года тому назад в длинном письме генеральному прокурору написал, что хотел бы разобраться в этом деле раз и навсегда. Сейчас у меня появилась такая возможность, и я хотел бы помочь суду рассмотреть список моих грехов с позиций порядочности и морали.

Я уже много раз видел за последние годы, как обвиняемые очень толково и с жаром защищали себя в суде при поддержке судейских, адвокатов и поверенных, но это мало им помогало. Суд, как правило, не обращал внимания на их усилия. Суд, как правило, обращал внимание на заключение государственного прокурора или общественного обвинителя, на так называемое обвинительное заключение. Этот загадочный термин мне не понятен. Я отказываюсь толково и с жаром защищать себя.

Кроме того, я прошу прощения за возможные ошибки в моей речи, причиной тому афазия, из-за которой я вынужден употреблять первые попавшиеся слова и выражения, а они могут не соответствовать сути сказанного или даже слегка исказить ее.

Впрочем, насколько я понимаю, я уже ранее ответил на все вопросы. Сначала ко мне заявились полицейские из Гримстада с бумагами, которые я, кстати, так не прочитал. Затем меня допрашивал следователь – два, три года или пять лет назад. Это было так давно, что я ничего не помню, но на вопросы я ответил. Потом был длительный период, когда меня заперли в некоем заведении в Осло, где пытались выяснить, не сумасшедший ли я, а может быть, и доказать, что я сумасшедший, и где я был должен отвечать на всевозможные идиотские вопросы. Так что вряд ли я смогу сейчас еще больше прояснить ситуацию, я и так уже сделал это.

Единственное, что может сразить меня – выбить почву из-под ног, – это мои статьи в газетах. А больше мне предъявить нечего. Поскольку весь я на виду. Я ни на кого не доносил, не участвовал в собраниях, даже не был замешан в махинациях на черном рынке. Я ничем не помогал ни Бойцам Фронта, ни другим представителям НС[185]185

«Нашунал Самлинг» – Норвежская фашистская партия, созданная Квислингом в 1933 году.

[Закрыть], членом которой, как теперь утверждают, я якобы был. Значит, предъявить нечего. Я не был членом НС. Я пытался понять, что такое НС, я пытался разобраться в этом, но у меня ничего не получилось. Однако вполне возможно, что я и писал в духе НС. Не знаю, ибо не знаю, каков дух НС. И вполне может быть, что я писал в духе НС, потому что в мою голову могли запасть кое-какие сведения из газет, которые я читал. В любом случае мои статьи доступны всем и каждому. Я не пытаюсь преуменьшить их значение, сделать их менее значимыми, чем они есть на самом деле. Напротив, я отвечаю за каждую из статей и никогда от них не отказывался.

Я прошу обратить внимание, что я сидел и писал в оккупированной стране, захваченной стране, и потому мне хотелось бы очень сообщить некоторые краткие сведения о самом себе.

Мы мечтали, что Норвегия займет высокое, выдающееся место в мировом великогерманском сообществе, которое еще только зарождалось и в которое все мы – в разной степени – но верили, верили все. Я тоже верил и поэтому писал именно так. Я писал о Норвегии, которой суждено было занять столь высокое место среди других германских государств в Европе. То, что в том же тоне я был вынужден писать и об оккупационных властях, понять нетрудно. Я не должен был вести себя так, чтобы на меня пали подозрения, – но, вот парадокс! меня стали подозревать. Я – у себя в доме – был постоянно окружен немецкими офицерами и солдатами, даже по ночам, да, нередко и по ночам, до самого утра, и постепенно у меня создалось впечатление, что за мной установлена слежка, что за мной и моими домашними постоянно следят. Из достаточно высоких немецких кругов мне два раза (насколько я помню), два раза сообщили, что я сделал не так много, как некоторые названные поименно шведы, а ведь, как мне напомнили, Швеция сохраняла нейтралитет, в отличие от Норвегии. Мною были недовольны. От меня ожидали большего. И если я в таких условиях и при таких обстоятельствах продолжал писать, то очевидно, что мне в некоторой степени приходилось балансировать, мне, тому, кто я есть, человеку с таким именем, я вынужден был балансировать, учитывая и интересы моей родины, и другой страны. Я говорю об этом не для того, чтобы оправдать или защитить себя. Я себя не защищаю. Я даю показания уважаемому суду.

И никто не сказал мне, что я поступаю неправильно, никто, ни один человек в стране. Я сидел в полном одиночестве в своей комнате, предоставленный самому себе. Я ничего не слышал, я был глух, и никто со мной не хотел разговаривать. Мне стучали снизу по печной трубе, когда приходило время поесть, эти звуки я слышал. Я сходил вниз, ел и снова поднимался к себе наверх. Так продолжалось месяцами, годами, все эти годы именно так и было. И ни разу не подали ни малейшего знака. А ведь я не дезертир. У меня все-таки есть имя. Я считал, что у меня есть друзья и в обоих лагерях норвежцев, как среди квислинговцев, так и среди участников Сопротивления. Но ни разу мне не подали хотя бы малейшего знака, окружающий мир не дал мне ни единого доброго совета. Нет, этого окружающий мир старался всячески избежать. А от моих домашних и родных я почти никогда или очень редко мог получить какие-то объяснения или помощь. Ведь они должны были обо всем писать мне, а это так мучительно. Вот так я и сидел. В этих обстоятельствах мне оставалось лишь довольствоваться двумя моими газетами, «Афтенпостен» и «Фритт фолк», но они никогда не писали об ошибочности или неправильности моих поступков. Наоборот.

Но моя работа, как и мои поступки, не были ошибочными. Нет ничего дурного в том, что я тогда писал. Все было сделано правильно, и то, что я писал, тоже было правильным.

Я объясню. Что я писал? Я хотел предостеречь как норвежскую молодежь, так и людей зрелых от непродуманных и провокационных по отношению к оккупационным властям действий, ибо все это было бесполезно и могло привести лишь к гибели тех, кто их совершил. Вот что я писал и говорил об этом на разные лады.

К тем, кто нынче надо мною торжествует, потому что одержал победу, но победу мнимую, кажущуюся, к ним не приходили, как ко мне, целые семьи, начиная от простых и кончая представителями высшего общества, не приходили плачущие люди, чьи отцы, сыновья, братья сидели за колючей проволокой в концентрационных лагерях и были приговорены к смерти. Да, к смерти. У меня не было никакой власти, но они приходили ко мне. У меня не было совершенно никакой власти, но я посылал телеграммы. Я обращался к Гитлеру и к Тербовену. Я даже находил окольные пути, например, обращался к человеку по имени Мюллер, который, как говорили, влиял на ход событий из-за кулис. Наверняка где-то есть архив, в котором хранятся все мои телеграммы. Их было много. Я посылал их днем и ночью, когда время было дорого, а речь шла о жизни и смерти моих соотечественников. Жена моего управляющего по моей просьбе передавала телеграммы по телефону, поскольку сам я делать этого не мог. И именно из-за этих телеграмм немцы и стали относиться ко мне с подозрением. Они считали меня своего рода посредником, однако посредником ненадежным, за которым нужен глаз да глаз. Гитлер же вообще отказался читать мои обращения. Они ему надоели. Он отослал меня к Тербовену, но Тербовен мне не ответил. Помогли ли хоть кому-нибудь мои телеграммы, я не знаю, как не знаю и того, послужили ли мои газетные статьи предостережением для моих соотечественников, как то было мною задумано. Быть может, вместо того чтобы понапрасну рассылать телеграммы, мне стоило бы спрятаться самому. Я мог бы уехать в Швецию, как это сделали другие. Я бы там не пропал. У меня там много друзей, там живет мой великий и могущественный издатель. Я мог бы даже поехать в Англию, как опять же поступили многие и многие, и они-то вернулись назад на коне, хотя бросили свою страну, дезертировали. Я ничего подобного не сделал, не тронулся с места, мне это и в голову не пришло. Я решил, что принесу своей стране больше пользы, если останусь там, где я был, и буду по мере сил обрабатывать землю, ибо времена были трудные и люди испытывали недостаток буквально во всем, а кроме того, я решил поставить свое перо на службу Норвегии, которой предстояло занять высокое место в ряду германских государств в Европе. Эта мысль привлекала меня с самого начала. Более того, я был воодушевлен и охвачен ею. Не знаю, оставляла ли она меня хоть раз за все время, что я провел в одиночестве. Я считал, что это прекрасная возможность для Норвегии, я и сейчас считаю, что это была великая идея, достойная того, чтобы бороться за нее и претворять ее в жизнь: Норвегия, свободная и прекрасная страна на окраине Европы! Немецкий народ относился ко мне с уважением, равно как и русские, эти две могущественные нации оказывали мне поддержку, не всегда же они будут отклонять мои обращения.

Но дела мои не пошли так, как мне бы хотелось. Я очень быстро запутался в своих мыслях, я оказался в тупике, когда король и его правительство добровольно покинули страну, сложив с себя все полномочия. Это выбило почву у меня из-под ног. Я повис между небом и землей. Я потерял все точки опоры. Я сидел и писал, сидел и телеграфировал и думал. Моим обычным состоянием в то время было раздумье. Я думал обо всем. Я вспомнил, что все без исключения великие имена, составляющие гордость норвежской культуры, обрели мировую известность благодаря Германии и переводам на немецкий. Я имел полное право так думать. Но и в этом я, видите ли, ошибся, хотя это и бесспорнейшая истина в нашей истории, в нашей новейшей истории.

И эта моя деятельность не пошла мне во благо, вовсе нет. Наоборот, все стали считать, что я предал Норвегию, которую хотел возвысить. Я предавал ее. Что ж, пусть будет так. Пусть будет так, как хотят обвиняющие меня глаза и сердца. Это мое поражение, это мой крест, который я понесу. Через сто лет все забудется. Даже этот уважаемый суд забудется, совершенно забудется. Наши имена, имена всех присутствующих здесь сегодня через сто лет будут стерты с лица земли, и никто их не вспомнит, не назовет. Наши судьбы будут забыты.

Когда я сидел и писал по мере сил и возможностей и отправлял день и ночь телеграммы, я, оказывается, предавал родину. Я, оказывается, предатель родины. Пусть будет так. Вот только я себя таковым не чувствовал, таковым себя не считал, и сейчас я себя таковым не считаю. Я живу в полном мире с самим собой, и совесть моя чиста.

Я достаточно высоко ценю общественное мнение. И еще выше ценю наше норвежское судопроизводство, но все же не выше собственных представлений о добре и зле, о правом деле и неправом деле. Мой почтенный возраст дает мне право руководствоваться собственными правилами, и это право у меня никто не отнимет.

Всю свою жизнь, довольно долгую жизнь, в какой бы стране я ни был, среди какого бы народа ни жил, я всегда хранил в душе любовь и почтение к отчизне. Я намерен и впредь хранить в душе любовь к своей родине, тем более сейчас, в ожидании приговора.

А теперь мне бы хотелось поблагодарить уважаемый суд.

Вот то немногое, что я хотел сказать, пользуясь предоставленным случаем, чтобы не быть столько же немым, сколь и глухим. Но я не пытался себя выгородить. Если же кое-что в моей речи и прозвучало именно так, то это вытекает из самого ее содержания, из фактов, о которых я был вынужден упомянуть. Но это не было попыткой выгородить себя, поэтому я и не сказал о свидетелях, на которых мог бы сослаться, а таковые у меня есть. Точно так же я не стал говорить об остальных материалах, которые у меня имеются. Это может подождать. Подождать до следующего раза, а может, и до лучших времен и до другого суда. Когда-нибудь такой день наступит, так что я подожду. У меня есть время. Живой ли, мертвый, это без разницы, а главное, миру нет никакого дела до отдельно взятого человека, в данном случае до меня. Так что я подожду. Именно так я и сделаю”.

После моей речи выступил прокурор, а после него – мой защитник. И я вновь сидел час за часом, не ведая о происходящем. Под конец заседания мне передали несколько вопросов от судей в письменном виде, я на них ответил.

Так прошел день. На дворе уже был поздний вечер.

Наступил конец».

Гамсун был осужден по закону с обратным действием. Присяжный поверенный Эйде, председатель суда, выразил свое несогласие с судебным решением, поскольку счел недоказанным членство Гамсуна в НС.

В конце июня 1948 года Верховный суд вынес окончательный приговор. На писателя был наложен громадный штраф, который практически разорил его, однако сломлен Гамсун не был.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.