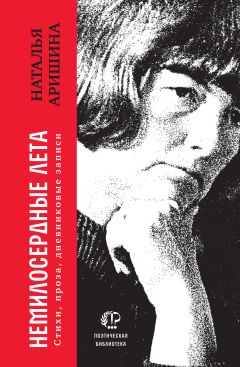

Текст книги "Немилосердные лета"

Автор книги: Наталья Аришина

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

А за Ряшенцевым увлекательно было наблюдать издали в Коктебеле. Я это наблюдение называла «Ряшенцев под сенью девушек в цвету». Среди них – его будущая жена, неотразимая гречанка Галя Полиди. Ее коротенькая юбка мелькала на теннисном корте рядом с ним. Это было эстетичное зрелище. Я звала ее про себя «Дианой-охотницей». Потом расстояние между нами как-то само собой сократилось. Мою любимую его книжку, изданную «Прогресс-Плеядой», он надписал так: «Дорогим Наташе и Илюше, с чувством очень большой близости. Обнимаю!»

Претензий на анализ его творчества у меня нет. Мне интересно следить, как по ходу возникновения моего текста, в котором он присутствует, появляются рядом с ним другие фигуры, в разной степени близкие и интересные мне.

Скажем, Юлия Добровольская. Она на год старше моего отца. В этом году ей должно бы быть 103 года. Я купила ее мемуары в подвале Моссельпрома, в котором тогда кроме салона красоты помещался еще и книжный магазинчик «Летний сад». С Ряшенцевым я ее имя не связывала.

Вход в подвал находился в нижнем дворике Моссельпрома, в соседстве с помойкой, куда было предписано выносить мусор жильцам нашего дома. Я немного повторяюсь: путь в нижний дворик шел через сквер, лучшее украшение нашего переулка, уже описанный мной. Все изменилось: «Летнего сада» давно нет; в прошлом году те, в чьи руки попал Моссельпром, объявили сквер своей собственностью и перекрыли нам доступ к помойке. Слово «помойка» в ковидном году звучит символично. Помойка – символ свободы. Только в сторону помойки гуляй сколько хочешь.

У тогда еще доступной моссельпромовской помойки я познакомилась с единственным продавцом «Летнего сада» Викой Волченко. Она появлялась с тоненькой сигареткой, а я приносила мусор. В конце концов мы стали здороваться. И теперь я после помойки всегда заходила к ней в подвальчик. Биография у Вики трудная. Доверенные мне подробности я разглашать не собираюсь. Скажу только, что она прекрасный поэт. Кому интересно, могут прочесть ее стихи в журнале «Знамя» перестроечной поры.

Меня в ту пору заинтересовала Юлия Добровольская (наряду с Омри Роненом) воспоминаниями о Нине Берберовой. Потому я и купила книжку Добровольской «Post Scriptum. Вместо мемуаров», изданную «Алетейей» в 2006-м. И обнаружила там след Ряшенцева и Чухонцева.

Первыми двумя томиками Омри Ронена, «Из города ЭНН» и «Шрам», я тоже обязана Вике и «Летнему саду». За третьим, «Чужелюбие», в бытность в Питере, ходила в редакцию «Звезды», издательство которой выпускало Ронена, живущего за океаном. Последний том, «Заглавия», увы, посмертный, я получила из Питера по почте от нашего с Ф. друга юности Игоря Кравченко.

Игорь, несколько старше нас, ученик Павла Григорьевича Антокольского, романтик, красавец и военный врач (окончил ту же военно-медицинскую академию, что и мой отец), в начале шестидесятых прибыл во Владивосток на службу, издал в Дальиздате свою первую книжку («Я ищу тебя», 1962) и женился на моей школьной подруге Вере (Веронике. – Ред.) Павловой («Я знал, что тебя встречу, / ведь живешь же ты где-нибудь»). Его учителю Павлу Григорьевичу моя Вероника очень понравилась: голубоглазая, с золотисто-пепельными волосами до пояса. У нее и сейчас роскошная корона на голове, серебряная. Их было три сестры Павловых, одна другой краше. Мы с Вероникой учились на втором курсе ДВГУ (она – на физмате, я – на филфаке), когда умер их отец. Я снимала угол неподалеку от их полуподвального жилья. Вероникин отец Вячеслав Сергеевич всегда находился дома. Не помню, чтобы он вообще куда-то выходил. Когда мы, случалось, оставались с ним вдвоем, он, почти всегда бесстрастный, более заинтересованно, как мне казалось, меня слушал. Советов не давал.

Вероника прибежала ко мне ночью – весь остаток ночи мы провели в их гостиной: мама, Валентина Мартыновна, Вероника, Надя, Оля и я. Посредине на стульях лежал мертвый Вячеслав Сергеевич, а мы, кто на чем, сидели вокруг и молчали.

Биография у Вячеслава Сергеевича, как я теперь понимаю, была сложная. Про таких еще в мое время говорили «из бывших». Отчество и фамилия моей подруге достались в русифицированном виде, но мы этим мало заморачивались. В. С. был немец. Частица «фонъ», которая должна была прилагаться к Вероникиной фамилии, нас почему-то смешила. Я, тоже со смехом, выкладывала: «А моя бабуля, по фамилии Чечеткина, говорила, что она столбовая дворянка. Дворянка Чечеткина! Ха-ха-ха!» Мы до этой ночи очень были смешливые. Я вычитала у Даля: «Что она, фонъ-монъ или шлюхъ-плюхъ? спрашивала одна барыня о роде-племени другой». И мы заливались смехом.

Когда Игорь и Вероника перебрались в Питер, у них уже было два сына. Игорь демобилизовался и закончил Высшие литературные курсы (семинар А. П. Межирова). В Питере Литфонд сдал им в аренду на несколько лет «будку» Анны Андреевны Ахматовой в Комарово… Но они были не первые «наследники» А. А.

Я побывала у них. Даже наш финский домик неподалеку от Комарово, в Песочной, где мои родители жили, пока отец учился на командном факультете Медицинской академии (так называлась, если я не ошибаюсь, военная аспирантура), – верх комфорта по сравнению с «ахматовской будкой».

Гостеванье было незабываемое: мы ели чернику и собирали сыроежки по дороге на Щучье озеро, считали муравьиные кучи – таких огромных муравейников я никогда не видела. Побывали на Комаровском кладбище и помянули Анну Андреевну. Мы плавали с Вероникой в Щучьем озере среди водяных лилий. К нам вернулся смех.

Это Вероника, когда прервалась наша обычная переписка, а наезды, их – в Москву, наши – в Питер, заставила меня завести электронную почту. На первых порах наша переписка стала как никогда оживленной, но постепенно не то чтобы увяла, но стали мы кое-что не договаривать, чтобы друг друга не огорчать. А ковидный год и болезни, которые, словно сговорившись, обрушились как на Москву, так и на Питер, и вовсе изменил тон наших эпистол.

Недавно Ф. обнаружил в своей почте мое беззаботное письмо к Веронике из Ялты. Там у нас с Ф. был один комп на двоих. Он обнаружил мою папку-2018, о которой я успела забыть. Из моего письма к Веронике явственно пахнуло теперь утраченной, а тогда почти безоблачной и беспечной на закате июньского дня Ялтой. Письмо снабжено ремаркой Ф.: «Отчет Натальи по питерскому адресу в связи с большим волнением, охватившим друга Игоря по поводу моего образа жизни».

«Верочка, думаю, что о здоровом образе жизни нам с И. З. мечтать уже поздно, не все мечты сбываются. Как говорила МЦ – “Как мы вероломны – то есть – как сами себе верны”. Теперешние возлияния не похожи на прежние, те, что запечатлелись в поэтической памяти И. Г. (Игоря Георгиевича Кравченко. – И. Ф.). Да, были когда-то и они рысаками. С медицинской точки зрения рассматривать И. З. совершенно бессмысленно и бесполезно. Конечно, мой минимальный пригляд необходим. Собственно, в свободные дни его возлияния (это исключительно массандровские красные сухие вина, как то: каберне, бастардо, санджовезе, саперави) начинаются с ланча. Ланч происходит около одиннадцати. Поднимается он в пять, а то и раньше. Возится у компьютера. Около семи ест рисовую или гречневую кашу, ничего другого в него не втолкнешь. В восьмом часу идем на пляж. В море он не выдерживает больше пяти минут, но терпеливо ждет, когда я сделаю заплыв до буйка на первом массандровском пляже, ближайшем к нашему выходу на море (это тоже около пяти минут). Потом мы, не одеваясь, идем по променаду до камней. Я на своей книжке как раз запечатлена в конце променада, над пляжем с камнями, это три скальных обломка, довольно живописных. Я спускаюсь по лестнице вниз, делаю еще один заплыв, потом, если не мешает какая-нибудь словоохотливая туша, лежу среди водорослей возле одного из камней. И. З. наблюдает сверху, сидя на нашей любимой скамейке и созерцая Могаби и Ай-Петри, при этом беспрерывно куря winston, на пачках которого надписи, обещающие ему инфаркт, новообразования, импотенцию и много чего еще, не упомню. Чтобы не продлять это его удовольствие, я не затягиваю свое – поднимаюсь. И мы еще некоторое время, недолго (чтобы он не успел еще раз закурить), сидим, созерцая морские просторы. Иногда на горизонте появляется парусник “Херсонес”, чтобы пришвартоваться на набережной. Морской порт давно в запустении. Еще недавно там был “торговый центр”… “Херсонес” еще не успевает пришвартоваться, когда мы, пройдя променад в обратном направлении, швартуемся в своем пещерном жилище. Дождавшись ланча, И. З. вынимает из холодильника початую бутыль и под спагетти с овощами опрокидывает первую сотку, плеснув и мне четверть бокальчика. Потом он отправляется на двухчасовую прогулку с посещением кафешки на Учан-Су и погребка на Екатерининской. Судя по количеству дензнаков, запрашиваемых из семейной кассы, его потребности ограничиваются пачкой вышеозначенной гадости (“пещеру” он коптит при помощи трубки) и соткой сухача в каждом из перечисленных заведений. Когда он возвращается восвояси, его ждет обед, отнюдь не диетический (за исключением вегетарианских щей, борщей и пр.). Не знаю, можно ли назвать полезными для И. З. блюда из морепродуктов, крымской баранины, перепелов и перепелиных яиц в моем исполнении. Аппетит у него отменный, жалуется в основном на опорно-двигательный аппарат. Никаких лекарств не пьет. После обеда отдыхает. Требует полдник (для того, чтобы законно опрокинуть свою сотку). Увы, мы не избегаем копченостей. Они здесь незабываемые. Ужин чаще всего бывает скромным. Под глазунью из перепелиных яиц с пармезаном и мне перепадает несколько глотков саперави. А чашку цикория перед сном со стопкой десертного бастардо или черного муската И. З. со мной не разделяет. Все перечисленные продукты, немыслимые в столице, как-то умещаются в наш бюджет… Это письмо – в основном – отчет для И. Г. Увы, для нормы мы не созданы. В общем, будем здоровы. Целую. Форель».

Мое любимое чтение – перечитывание, продолжающееся по сей день. Я согласна с Омри Роненом – книги и жизнь надо перечитывать.

Юлия Добровольская возвращает меня в Питер. О ней знаю лишь то, что заключено в ее скромной по объему книжке, которую она писала на склоне лет. Была она в Питере подругой двух сирот, сестер-близнецов, своих сверстниц, Валерии и Ирины. А вырастила близнецов их родная тетка, красавица Ксения Александровна Ряшенцева. Уже в московскую пору жизни Ю. Д. попала в очередную передрягу своей непростой жизни:

«“Ксешенька, я погибаю, что мне делать?” – “Все брось и переезжай к нам!”

Назавтра Юра Ряшенцев приехал за мной и отвез в Языковский. Уступил мне свою комнату – они с [женой] Женей несколько месяцев, покуда я у них жила, спали в столовой на тахте.

Я лежала пластом. Вечерами, за “распутинским” круглым столом собирались Юрины друзья – режиссер Марк Розовский, поэт Олег Чухонцев, остроумец Илья Суслов. Меня насилу вытаскивали посидеть со всеми».

«Случайность бывает на удивление точной» – это цитата из Ирины Васильковой, проза которой мной срифмовалась с первым романом Ф. «Белое на белом». Цикл из трех историй «Тушь, гуашь, пастель» И. В. связан фигурой художника. Книжка васильковской героини называется «Белое в белом». В ней нетрудно различить некоторые черты И. В. За обличьем героя романа Ф., художника Гуликоса, тоже прячется сам автор…

И вот я уже смело привожу эту цитату из триптиха Иры Васильковой, избавившей меня от неизбежного употребления уже затертой до дыр фразы «Бывают странные сближенья». Тем более что о «странных сближениях» говорят чаще всего люди, не подозревающие об истоках этой фразы, так хорошо растолкованной Лотманом.

Очевидная случайность соединила в моей голове итальянистку (она сама себя так называла) Юлию Добровольскую и поэта Викторию Волченко. Случайность превратила книжную лавчонку в подвале Моссельпрома, приютившую Вику, в исторический vicus Sandalarius, Сандаларийский квартал в Риме. Стихотворение я посвятила Вике:

в Сандаларийском квартале

возьми в руки книгу с черным обрезом

в обложке желтого пергамента

пробеги глазами оглавление

прописанное веселой киноварью

Горация беспрепятственно

издают братья Созии

гонораров никто не платит

так несколько бесплатных свитков

на подарки нужным людям

затормози на форуме около Аргилета

драгоценные свитки

пахнут кедровым маслом

загляни в смолистый ящик

в поисках нужного экземпляра.

Читаю Ряшенцева. «Емелино озеро» он написал за год. 22 мая 2020 книга ушла в печать. Ловлю себя на том, что ищу прежнего Ряшенцева. И что от нового? Самоповторы у него умышленные. Он верен себе, с прежним собой не порывает.

Нахожу у него «Челиту». Но она и та, и не та.

В пятикнижии:

Помнишь ли, мама, лошадку Челиту киргизской породы?

Рядом, в Европе, в кровавой толкучке, столпились народы.

‹…›

Пристальный коршун угрюмо стоит посреди небосклона.

С белой оглобли за нами следит коготок скорпиона.

Пылью верблюжьей и дымом кизячным чуть веет с востока.

Жарко. И страшно, что немцы за лето пробьются далёко.

При первом прочтении сразу вспомнила Семена Липкина:

В этот час появляются люди:

Коновод на кобылке Сафо,

И семейство верхом на верблюде,

И в вельветовой куртке райфо.

Четко осознаю, что цокот копыт этих лошадок пробудил к жизни моего «Верблюжонка» и моего «Лекаря на ослике». Но кто же будет в этом разбираться…

А Челита жива, кобылка. Доскакала до «Емелина озера».

Вороны метались по снегу.

Вон сколько его намело!

Менять ли на сани телегу?

А, знаешь, тащи-ка седло.

Пускай увязает Челита

в сугробе – не будь с нею лют.

ее золотые копыта

дорогу под снегом найдут.

‹…›

Россия – не сивка, не бурка.

Легко ль ей, а с нею и нам,

от Чкалова до Оренбурга

полвека – по кочкам и пням…

Всё было. Всё есть… Так знакомо,

что волки настичь нас хотят.

И рыхлые снежные комья

от скачки в их пасти летят.

Странно, но после «Емелина озера» мне захотелось перечитать Ахмадулину с ее погружением в народ:

С Корытовым нас коротко свело

родство и сходство наших рукоделий,

и без утайки, каждый про свое

мы толковали на задах котельной.

«Емелино озеро» – это еще теплые, всего год назад появившиеся стихи. Челита выпряжена из телеги и оседлана. Из прежнего, по моим наблюдениям (едва ли я что-то пропустила), только поэма «Август, сентябрь». На эту поэму он когда-то пригласил нас с Ф. к себе домой. Мы сидели за большим, круглым, дубовым, старинным столом, щедро накрытым хозяйкой дома. Читал он с удовольствием, взволнованно и напряженно, в перерывах запивая чистейшим первачом. Он читал ее и на последнем вечере – презентации пятикнижия – в Малом зале ЦДЛ. Чем-то она ему особенно дорога.

Глава третьяПоследний зимний день 2021-го. Утро началось удачно: нажала на кнопку приемничка у себя в головах (мой Panasonic работает только на одной волне), а оттуда – «Одинокий пастух» Эннио Морриконе…

Выглянула в окно – нет, на волю лучше не соваться. Если сумерки – пора меж волка и собаки, то время между концом зимы и началом весны хотелось бы поскорей проскочить, не подбирая метафор. С крыши напротив все сосульки сбиты, на нашей – сбивали с грохотом два дня подряд, даже ночью какое-то движение происходило. Заснеженная крыша с гирляндами сосулек из моего окна выглядит волшебно. А сейчас это просто крыша над нелепой мансардой с грязными фрамугами.

Но весна все равно придет. И мой день рождения на мартовские иды. Отметим с Ф. вдвоем: в этот день мы поженились.

Помню свою растерянность в начале девяностых. И одновременно свой безудержный и безбашенный энтузиазм.

Позвонила Лариса Васильева с идеей организовать Федерацию писательниц при Союзе писателей СССР. В свое время Лариса и А. П. Межиров, оба по своей инициативе, дали мне рекомендацию в Союз писателей, куда я, однако, очень медленно собиралась. Мое знакомство с Ларисой прервалось ее отъездом в Туманный Альбион, где она прожила несколько лет, но потом она снова меня нашла.

Лариса любила руководить и покровительствовать. Это не секрет, что у нее была генеральская закваска. Федерацию она задумала с размахом. Во все кабинеты писательских начальников была вхожа. Охваченному ею женскому контингенту сулила золотые горы: женский клуб, альманах, антологию, стипендии, заграничные поездки. У всех кружилась голова, но быстро стало понятно, что руководить хотят все, а чьими руками и как дело будет делаться, мало кто задумывался.

Лариса быстро заметила во мне преизбыток энтузиазма и недостаток амбициозности. Мне было интересно, что из этого выйдет, но своей роли в ее затее я не видела. Я считала, что должна ей помочь, раз она меня об этом просит.

Она перезнакомила меня со всеми писательскими чиновниками и начальниками. Нам, для проведения учредительной конференции, был обещан Большой зал ЦДЛ, не существующая нынче гостиница «Россия» для размещения делегаток, банкет на триста человек. Все это надо было организовать, этим я и занималась. Я понятия не имела, что Союз писателей – такая богатая организация.

Проект был запущен. В самый разгар всей этой суеты Лариса внезапно объявила мне, что едет в Италию с Горбачевым и Раисой Максимовной (она просто бредила этой парой), а бразды правления передает… мне. Приедет к началу конференции и сделает доклад. А на открытие я должна сорганизовать Сергея Владимировича Михалкова и не забыть приготовить для него текст приветствия. Это плевое дело, но ей некогда. В память об этом «сотрудничестве» я не отказалась в 2015 году от премии имени С. В. Михалкова, о которой хлопотала без моего ведома его секретарь и помощница Л. Д. Салтыкова. Верный его Фирс.

Я могла бы отказаться взвалить на себя затею Ларисы, как поступили ее более близкие подруги. Но уже поздно было идти на попятную. Письма в республики и регионы сочиняла и рассылала я. Откликнулись почти все. Многих я знала по Литинституту. Приедет Алла Коркина из Кишинева. Для нее это важно. Она почти оторвана от Москвы. Прилетит Раиса Мороз из Владивостока. Неближний свет. Многих наше мероприятие явно греет.

Я никогда и никем не руководила и не люблю это дело. У меня к этому времени вышли две малозамеченные книжки стихов и переводы самоубийцы Арии Элксне, с латышского. Третья собственная книжка лежала в «Советском писателе», там же должны были выйти переводы из Шота Зоидзе, батумца, и уже получен аванс; четвертая – в издательстве «Столица». Забегая вперед, скажу, что ни одна из этих уже одобренных книг не вышла. Именно это была моя настоящая забота и работа, до которой часто не доходили руки. А. П. Межиров называл это недостатком творческой воли.

А тут непонятная затея с Федерацией. Конечно, сейчас все это видится с большей очевидностью. Гордость не позволяла признаться, что, наконец-то получив возможность заниматься своим делом, я попала в чужую игру. Получилось, как у Портоса: «Я дерусь, потому что дерусь».

Приступила к делу. Начала с того, что определилась со своим гардеробом. Посетила французскую парикмахерскую, благо таковая оказалась в двух шагах от ЦДЛ. Жена моего деверя, бывшая сотрудница Института США и Канады, а в тот момент – секретарь по культуре посольства в Вашингтоне (послом был В. Лукин), подключилась к созданию моего имиджа. У меня не было недостатка в колготках, краске для волос, лаке для ногтей и губной помаде (было время, когда писательницы и писательские жены получали губную помаду и духи по талонам в Литфонде из рук грозной начальницы – Мережко).

Во всеоружии я, подражая Ларисе, стала непринужденно являться в начальственные кабинеты. На голубом глазу. Главный начальник Ю. Верченко отнесся ко мне по-отечески. Он мне тоже понравился – такой большой мудрый мужик, который все видит и все понимает. Никто никаких препятствий не чинил. Писательниц разместили с комфортом в номера с видом на Кремль. СМИ были оповещены и откликнулись.

Когда пришел черед заказывать банкет, я вспомнила о всезнающем юмористе Рейжевском, который уже давал мне и Ф. ценные советы (по квартирному вопросу). Он охотно откликнулся и уже по своей инициативе открыл мне глаза на многие вещи, о которых я не догадывалась. К возвращению Ларисы я вполне освоилась в Большом союзе. Я даже подружилась с симпатичными мне сотрудниками. Почти никого уже нет в живых, а в Союзе, начиная с Пулатова, начался форменный караван-сарай. Я давно туда не ходок, в этот роковой особняк на Поварской. Давно в его флигелях господствует восточная кухня, под носом у сидящего в центре партера Л. Н. Толстого убили какого-то мафиози. Еще раньше помещение покинула старая «Юность», а потом и «Дружба народов».

Конференция прошла с блеском. С. В. Михалков воспел прекрасных дам. Лариса выказала всю свою пассионарность. Я в полубезумном состоянии носилась по ЦДЛ. Получила много комплиментов, попала в кадр (телевизионщиков понаехало много). Ни в каких выборах я участвовать не собиралась. Хотелось скорее все это закончить и – домой, домой!

Думаю, не только для меня, но и для большинства присутствующих было большой неожиданностью, что меня избрали вице-президентом Федерации писательниц. Кто-то из зала выкрикнул мою фамилию.

Мне иногда попадается в книгах закладка – первая и последняя моя визитка, сработанная исчезнувшей на просторах Канады поэтессой Ларисой Сушковой. Она окончила Архитектурный институт одновременно с Андреем Вознесенским. Всему руководству Федерации бесплатно заказали такие визитки с перышком из школьной вставочки на уголке.

Зое Богуславской визитки не понравились. Не помню, чтобы я кому-нибудь вручала свою, разве что (в ответ) южнокорейским писательницам, когда к нам приехала большая корейская делегация. Свой «статус» я воспринимала как недоразумение. Ответный визит в Корею не состоялся. Кореянками занималась бодрая и подтянутая Татьяна Кудрявцева. Помогала ей Леночка Редина из иностранной комиссии (она вскорости неожиданно умрет в Японии). Все кореянки говорили по-японски. Татьяна Алексеевна – тоже. Корейский язык не понадобился. Жили дамы в Переделкине. Культурная программа общения с нашими рядовыми федератками не предполагала. На память о кореянках у меня остался список делегации, кучка визиток и сувенир – яркая шелковая косынка с синими ирисами.

Я только недавно стала носить вместо нее другую, подаренную мне щедрой подругой Ларой Богдановой – по случаю презентации в ЦДЛ моей книжки – роскошную косынку от «Гуччи». Лара появилась в моей жизни в результате очередного поворота моей «карьеры». Кавычки уместны: моя «карьера» – цепь абсолютных случайностей. Лару я обрела в редакции «Работницы», где мы несколько лет сидели визави и претерпели крушение этого раритетного издания, просуществовавшего вовсемьдесят лет и почившего позорным и скандальным образом.

…Кореянки улетели, оставив на память впечатляющий телевизор, привезенный ими с собой. Своего помещения у Федерации не было и не намечалось. В конце концов телевизор устаканился на генеральской даче Ларисы, и о нем забыли. Не унималась только поэтесса Дина Терещенко, так до самой своей смерти и не простившая Ларисе историю с подарком кореянок. А теперь мало кто помнит и о Дине Терещенко. Славилась она в основном красотой, что среди поэтесс – редкость. Красоту, энергию и женские амбиции она сохраняла долго. Годы для нее были не помеха. Во сне ей снился генерал Лебедь: на посиделках в женском клубе она рассказывала свой сон в подробностях.

ЦДЛ позволял собираться в одном из помещений под его крышей для обсуждения планов дальнейшей деятельности новоиспеченного сообщества. Ларису это интересовало мало. Федерация предоставляла возможность контактов с зарубежными женскими организациями. Я в этой кухне разбиралась плохо. Одно было ясно, что целью Ларисы являлись именно эти контакты, а не общие чаепития. И ее цель осуществилась. И меня она при этом в виду не имела, что было вполне естественно. Но и управлять массовкой я ей не обещала.

Мой домашний телефон разрывался от звонков. Я была завалена протоколами и прочими отходами так и не начавшейся жизнедеятельности столь широко заявленной организации. На очередных посиделках новой структуры – женского клуба – два часа обсуждалось его название. Я почему-то считалась его основательницей. Ко мне же стекались многочисленные рукописи для обещанного альманаха. Ларису массовка побаивалась, а я была доступна. В регионах тем временем не дремали. В Карелии провели свою конференцию и даже выпустили женский альманах, который открыли моим стихотворением «Мария» (у альманаха было то же имя). Мы с Радой Полищук отправились на презентацию в заснеженный Петрозаводск и Костамукшу. Мое тогдашнее настроение выдает коллективный снимок: я прячусь в задних рядах, а в центре группы сидит представительная Рада.

Запомнилась и поездка в Дубну на Первый Независимый Женский Форум. Признаться, ключевым словом для меня была сама Дубна. Тем более у вагонного окна сидела Оза, героиня знаменитой поэмы. «Люблю я Дубну. Там мои друзья. / Березы там растут сквозь тротуары…» – звучало у меня в голове. Я спросила Зою Борисовну Богуславскую, почему у Вознесенского ударение в слове «Дубна» стоит на первом слоге. «Так ему захотелось», – ответила Оза. Она отменила отчества при моем с ней знакомстве. Я бы с удовольствием звала ее Озой, но не решалась.

Очередной поворот в моей биографии совершился благодаря одному дружественному жесту с ее стороны. Я об этом всегда помню. Но тот поворот еще впереди, а пока мы едем в Дубну. З. Б. сидит у окна, дремлет, накрыв лицо влажным платком. Так кожа сохраняет свежесть. Такое впечатление, что ее собранность, подтянутость, внимание окружающих и к окружающим даются ей легко. Но я уже так не думаю. З. Б. не позволяет себе ни минуты праздности, в чем бы она ни заключалась.

Мне нравится фраза «меж высоких сугробов метростроевского сквера…». Жаль, они явно продержатся недолго. По календарю почти весна. В чистом снежном лабиринте легко дышать после моей «коробки с красным померанцем» с мутным послезимним окном, с обоями, отстающими, как сухие апельсиновые корки, с потрескивающей от невыносимого жара старой, исправно греющей тяжелой батареей. Жар уменьшить нельзя – у этого раритета никаких вентилей нет и в помине. На шикотанских этюдах и фотографиях, которыми увешаны стены, рассыхаются рамы, пучки позапрошлогодней лаванды поседели и почти потеряли запах. Десятиметровую комнату не грех обозвать каморкой, но мне едва ли было бы уютно в любой другой. Я давно притерпелась к книжным завалам, забитым полкам со стоящими в три ряда книгами, мне удобно, сидя за компом у откинутой доски секретера, нашаривать в притулившемся под локтем плетеном коробе нужную тетрадку. Когда я лежу под окном на своем старом диване, набитом старыми рукописями и номерами перестроечных журналов, мне видно по отсвету в трех квадратных окошках наверху дверной рамы, что Ф. бодрствует у себя или сидит на кухне над чайником, чтобы вовремя снять его с плиты, пока не сработал свисток. Он думает, что я сплю. Он давно не делает порывистых движений, за последние годы его походка претерпела возрастные изменения – он ходит тихо и почти бесшумно.

Я обдумываю очередной фрагмент своего мемуара. Мне нетрудно воспроизвести последовательность событий, но канва жизни сама по себе скучна, нужны внезапные вспышки памяти. То хочется забежать вперед. То не хочется договаривать до конца вдруг наскучившую фразу. И переговаривать тоже не хочется. Перечитала текст – вижу некоторые нестыковки. Управлять своей памятью, наверное, невозможно. Помню как раз то, что не хотелось бы помнить.

Я не попрощалась с Ларисой Васильевой, не поехала к ней в последний ее день рождения. Сослалась на то, что далеко. Она басила: «Пусть муж вызовет тебе такси, я заплачу». У меня не было причин не ехать. И такси Ф. без проблем вызвал бы и оплатил. Если бы я знала…

В последние годы мы снова перезванивались. На приглашение поучаствовать в вечере, который она собралась вести в ЦДЛ, я не откликнулась. «Ты мне отказываешь?» – удивилась она. Развивать тему мы не стали. Нам всегда хорошо было вместе в Шахматове и Тараканове в блоковские дни. Она излучала неподдельное тепло. В памяти с нежностью храню ее стихи. Их, увы, немного:

Сбежала с белого крыльца,

Толкнула тяжкие ворота –

И даль ясна до поворота,

А кажется, что до конца.

Межиров хвалил мои строки, написанные после встречи с Ларисой в 1967 году. Теперь я знаю, почему мое давнее стихотворение так и не состоялось. А. П. никак не связывал его с Ларисой. Но я-то себе врать не буду: «Я в твой высокий дом по лестнице вбегаю, / и холодом судьбы от белых веет стен». Дом – межировский, но ступени – ее.

С поэтом Межировым я не рассталась, но Лариса от меня ушла, та Лариса, которая была мне созвучна:

А я веселая иду

В своей сиреневой сарпинке

И, щурясь, яблоки кладу

На дно соломенной корзинки.

На юбилейном вечере Ларисы Васильевой в лужковской мэрии два автора читали стихи в честь юбилярши. Юрий Кузнецов и я. Помню его явление с большим букетом алых роз. Лариса не выносила срезанные цветы. Юрий Поликарпович наступил на горло собственной песне: галантность не входила в его привычки. Увы, не помню, что он читал. А у меня было важное для меня стихотворение: первый промельк Ялты, где потом я напишу две свои книжки, и появление в нем Рубцова, которого Лариса любила и наверняка пригласила бы на свой юбилей, если бы он был жив.

Но пышная Ялта напомнила мне о Рубцове.

Вознесся Ай-Петри, в предутреннем небе паря.

И нищая гордость в случайно оброненном слове

зажглась неразменной монеткой ни свет ни заря.

Уже почти позади была моя маета с Федерацией писательниц, каковая сдулась. Взамен Лариса решила учредить «Лигу писательниц», к которой подключила вдову общего нашего доброжелателя поэта Сергея Поликарпова. С Аленой я сблизилась после смерти Сергея. Лариса его воспела, устроила теплый вечер его памяти, на котором блистали Андрей Вознесенский и Нина Краснова. У меня с Сережей были стилистические и эстетические разночтения, с Аленой – не было. Но Алена не была поэтом. Она заведовала химической лабораторией – там ее предшественницей была блестящая Майя Луговская. Алена меня с ней познакомила незадолго до ее гибели. Помню нетронутую временем красоту Майи.

Мы с Ф. были в Ялте, когда Алена ушла. Почти так же, как Майя. Уехала в Дубну к своему бывшему свояку, навестить. И умерла. Она очень боялась умереть в одиночестве. Ее и Сережина дочь Наталья и внучка Саша живут в Нидерландах. Через считаные недели после ухода Алены родилась правнучка, которую она так ждала.

Вернувшись из Ялты, я искала Алену по всем телефонам. Отозвалась Лариса своим незабываемым контральто: «Алены больше нет». Алена и Сережа лежат рядом под черным гранитным надгробьем. Помню, как Алена перестала сажать там розовые кусты, оставив только долговечный голландский дерн, лишь бы могила выглядела опрятно. Наталье навещать родителей – неближний свет.