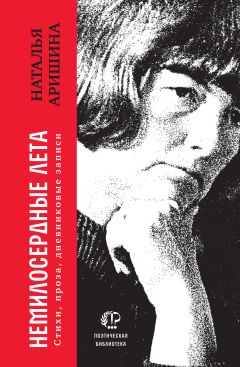

Текст книги "Немилосердные лета"

Автор книги: Наталья Аришина

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Предание гласит, что в нашей коммуналке некогда был то ли бордель, то ли опиумная курильня. В общую залу с потолком, украшенным лепниной из амурчиков, вели шесть дверей, включая нашу. Наша помещалась по одну сторону от входа, а противоположная дверь была огорожена выцветшими ширмами с японским орнаментом. За ширмами, в большой комнате, выходящей на улицу Колхозную, ведущую к заливу, жила пожилая супружеская пара, Васса Яковлевна и Николай Семеныч. У них за ширмами было два умывальника, два помойных ведра и по электроплитке. Каждый готовил на своей. Когда нас навестила моя свекровь, по ее уходу Васса Яковлевна призналась мне, что видела ее раньше при весьма драматичных обстоятельствах. На какое-то время под этой крышей нашел приют отец Ф. со своей новой избранницей. И моя свекровь Анастасия Александровна, которую я без усилия называла мамой, женщина очень решительная, приходила выяснять отношения со своей соперницей. Кажется, сильно пострадала роскошная коса будущей матери моего красивого деверя.

Когда я уехала на учебу, Ф. перестал запирать дверь в наш пенал. Вместо замка в двери зияла внушительная дырка, в которую регулярно посматривала толстуха Лизка. Она жаловалась на Ф. и его шумных гостей в ближайший агитпункт, но напоролась на знакомую Ф., которая, боясь не расхохотаться, сочувственным образом уверяла Лизку, что будут приняты самые строгие меры: «Не волнуйтесь, если надо, мы и в суд пойдем!» Лизка возвращалась домой успокоенная и уверяла соседей, что Ф. скоро угодит за решетку. «Да гори он синим огнем!» – говорил из своего угла добрый молодожен, завидуя вольному нраву соседа.

В виде компенсации за неудобства Лизка присвоила мое столовое серебро, опрометчиво присланное бабкой в качестве приданого, а заодно и всю мою коллекцию кулинарных книг, включая потрепанную Молоховец. Все это добро бесхозно пылилось в старом комоде, который стоял незамкнутым на общей кухне рядом с нашей комнатой. Чудом уцелела только мамина «Книга о вкусной и здоровой пище», затерявшаяся среди книг, которые Лизку не интересовали. Она очень жалела, что до суда дело не дошло: Ф. ушел в моря.

Но перед этим случилась история, которую с неостывшим ужасом поведала моя мужественная свекровь, которая нередко навещала сына по утрам, перед работой. Работала она кассиром в универмаге под названием «Зеленые кирпичики», рядом с драмтеатром. Теперь там помещается книжная лавка. Об этом я узнала на фейсбуке от Алексея Супранова, с которым там познакомилась и подружилась: он поместил фотографию книжной полки магазина с нашей совместной с Ф. книгой «Сговор слов».

…В то утро мою свекровь ждал сюрприз в виде лежащей вверх тормашками полуобгоревшей, еще дымящейся тахты, выброшенной явно из нашего распахнутого окна. «Ладога», тахта местного производства, была куплена мной в рассрочку взамен окончательно обветшавшего дивана (наша «обстановка» состояла из списанной горкомовской мебели, которой до нас пользовалась бухгалтерша). Последний взнос я аккуратно внесла перед отъездом.

Матушка с горестным воплем, к которому примешалось несколько крепких слов из обсценной лексики, птицей взлетела по чердачной лестнице и ворвалась в наше разрушенное гнездо. Ф. спал сном младенца на куче газет, на нем лежал обгоревший остаток верблюжьего супружеского одеяла с изображением оленя. Моего приданого больше не существовало. Всему виной была непогашенная сигарета. Он читал перед сном шекспировского «Гамлета» в пастернаковском переводе.

Книжка, которая вышла вскоре в Дальиздате (с предисловием Межирова), называется «Олень».

На Колхозную мы не вернулись.

Глава четвертаяУ Владимира Соколова есть стихотворение, датированное 1967-м (год моего поступления в Литинститут): «Пластинка должна быть хрипящей, заигранной…».

На его семинаре, во второй раз став студенткой, я несколько раз побывала. Литинститут оказался единственным вузом, который мне удалось окончить. Кроме ДВГУ был еще ВЮЗИ, и Высшие библиографические курсы при Ленинке, и английские курсы при ЦДЛ. Но каждый раз обстоятельства были против меня.

Семинар Владимира Николаевича меня разочаровал. Не он сам, а его семинаристы. Уже годы спустя в случайном разговоре я со слов Ф. узнала, в чем заключалась позиция Соколова. Он сказал о книжке стихотворца, которого редактировал и которая изобиловала пафосной безвкусицей: «Не моя задача – выпрямлять ему позвоночник». В литинститутовской иерархии автор этот был на первых ролях. На семинаре мне стало скучно. Мне показалось, что и Соколов скучает, а порой даже и вовсе отсутствует.

Мне и во сне не могло присниться, что Олег Чухонцев попросит меня подготовить посмертную публикацию Соколова для «Нового мира». Мы действительно тепло общались с Соколовым в его последние годы – созванивались, встречались.

Для публикации нашлось всего шесть необнародованных стихотворений из соколовского архива. Комиссию по литературному наследию поэта создали незамедлительно. Возглавил ее Станислав Стефанович Лесневский. Меня туда не пригласили. Однако к изданию первой после ухода книжки Соколова я неожиданно оказалась причастной самым тесным образом. Не будь того звонка Чухонцева и его просьбы подготовить публикацию, которая вскоре произошла, едва ли бы это случилось.

Марианной Евгеньевной – вдовой поэта – был получен грант на издание. И надо было спешно искать издательство и начинать работу. Издательство мы нашли без особых усилий – «Новый ключ», с которым были связаны, – там работал наш друг Б. Романов (главный редактор), а директором-основателем был старый знакомец В. Рахманов. Там же трудился наборщиком наш сын Илья.

На несколько месяцев я забыла обо всем, кроме стихов дорогого мне поэта. Почти каждый день я пешком отправлялась в его дом как на работу: выходила из своего переулка на Воздвиженку, шла мимо уже не существующего нынче Военторга до перехода к Ленинке, проходила по Большому Каменному мосту, не забывая заглянуть, что делается в Лебяжьем переулке, потом спускалась к скверу на Болотной и по Лужкову мосту перебиралась в Лаврушинский. Поэт, знаю, мои прогулки одобрил бы.

Кабинет Соколова был наглухо закрыт. Рукописи и фотографии мы с вдовой разбирали на широкой тахте в гостиной. Фотографии Марианна Евгеньевна вынесла из кабинета в большой наволочке. Расклейкой и допечаткой стихов и алфавитным указателем я занималась на кухне. Печатала на белом соколовском «Травеллере», о компьютере еще речи не было. Рядом, на кухонном столе, часто сидел, как копилка, кот Ясик. Пасынок В. Н., Юра Лаврушин сфотографировал эту идиллию – я с Ясиком – и подарил фотографию на память…

Предисловие к «Неповторимому венцу» прислал из Талсы Е. А. Евтушенко, друг с юности, прилетавший на похороны. Первая посмертная книга Соколова «Неповторимый венец» вышла в свет в 1999 году. И я попала в выходные данные: «Составление, подготовка текста, библиография М. Е. Роговской-Соколовой, Н. С. Аришиной».

В книгах из соколовского кабинета то и дело попадались засушенные цветы – ромашки, васильки, маргаритки, анютины глазки. Помню, в начале девяностых, сидя на его вечере в Болгарском центре с пучком васильков, машинально сплела венок и в конце вечера ему подарила.

Книжку вдова назвала «Неповторимый венец». Я охотно ее поддержала, хотя книжка с таким названием уже была, составленная Анатолием Парпарой, а венец действительно неповторимый – в своей трагичности. Давняя беда – потеря Владимиром Николаевичем жены, матери его детей, – произошла до Марианны Евгеньевны, до книжки «Стихи Марианне» (с рисунком Анатолия Зверева на мягкой голубой обложке). Стихотворение «Венок» (1966) почему-то попало и на ее страницы.

Видишь, за облак барашковый,

Тая, заплыл наконец

Твой васильковый, ромашковый

Неповторимый венец.

На соколовской панихиде в Малом зале ЦДЛ это стихотворение читал Вознесенский, немного исказив одну строку. У боковой двери рядом со мной стояла критикесса Наталья Иванова. Губы ее, как и мои, шевелились, шепча стихи, и одновременно дернулись, сжавшись, когда А. А. ошибся…

Анатолий Парпара, ныне покойный, распоряжаясь стихами в журнале «Москва», побуждал В. Н. писать поэмы, не самый выигрышный для тончайшего лирика, но хорошо оплачиваемый жанр. Соколов, в предисловии к поэме «Пришелец», признаётся, какие книги любит. Так говорить можно только о лирических стихах, которым не нужен сюжет (у Соколова есть, однако, поэма «Сюжет»):

«Мне нравятся книги, которые пахнут асфальтом и серым дождем городских площадей. Мне нравятся книги, в которых, как в лужах, отражаются старинные здания и фонари. Мне нравятся книги, в которых есть загибающийся в неизвестность переулок; в которых любовь появляется из-за угла и складывает мокрый зонтик. Мне нравятся книги, в которых во время ливня, как голуби, бьются белые струи под водосточной трубой над серым, истершимся до кирпича асфальтом. Мне нравятся книги, в которых есть каменные ворота в неизвестный двор, где можно сесть на лавочку и слушать музыку из распахнутого окна. Музыку просто так… А бедный клен шумит над головой и роняет тебе на колени мокрые, мягкие листья».

Помню ночь, проведенную в Переделкине. Уже надо было читать верстку, с которой я приехала на дачу к Марианне. Визит мой затянулся, потому что мы часто отвлекались. На даче у Соколова я бывала раньше всего пару раз. Как-то была приглашена на обед. Я тогда только что приехала из Коктебеля и привезла к обеду бутылку крымского вина. К моему приезду обед не был готов. Марианна села за руль, и мы втроем съездили на переделкинский рынок. Обед приготовили быстро, в четыре руки. В. Н. радовался быстроте, с которой идет дело (в холодильнике ждала и охлаждалась непочатая бутылка кристалловской «Завалинки»), а Марианна – тому, что ей не пришлось резать лук. Для меня это не проблема, я не крашу ресниц. Я подсказала Марианне, что, перед тем как браться за лук, нож надо опустить в холодную воду. Тогда слезы не потекут…

Дача без Соколова выглядела заброшенной. На стене одиноко висел уже чуть пожелтевший рисунок Анатолия Зверева, немного кукольный портрет Марианны. У него много портретов красавиц в такой манере, нарочито гламурной. Существует и другой Зверев: меня поразили портреты женщин Костаки (из коллекции грека Костаки). На той выставке я впервые увидела подлинник Мари Лорансен («Женщины-овечки в лесу») и «Ландыши» Шагала. Но женщины из семьи Костаки увлекли особенно.

Далеко за полночь мы с Марианной разошлись спать. Для меня было неожиданностью, что она отвела мне комнату Соколова. Лучше бы я улеглась в гостиной под ее портретом…

С его кушетки я разглядывала простенькие, салатного цвета обои с березовыми сережками. Еще лежали на тумбочке рядом с постелью недавно подаренные ему и непрочитанные книги и месячной давности журналы. Ни спать, ни читать я не могла, да и авторы были, как мне показалось, случайные. С невыпрямленными позвоночниками. Голова так разболелась, что я на цыпочках прокралась на веранду. Села на ступени. И тут же вспомнила фотографию, которую художник (Валерий Сергутин) предложил поместить на суперобложку книги В. Н.: неулыбчивый Соколов, одетый по-летнему, в светлых брюках и клетчатой распахнутой рубашке, сидит на этих самых ступенях, держа в руках знакомую, основательную резную трость.

Почти через десять лет, в 2007-м, эта же фотография, но уже поясная, перекочевала на обложку тома Соколова, составленного теперь уже Ф., книга вышла в Издательском доме «Литературная газета». Издание вдова пожелала назвать «Это вечное стихотворение…», написав предисловие. Трости не видно, на нервной руке Соколова светится крупное обручальное кольцо. Художник тот же, Сергутин. Форзацы обычные, белые. А для «Неповторимого венца» форзацы, по отдельной просьбе составителей, оформлял Д. С. Мухин. Открывает книгу «Неповторимый венец» фотокомпозиция: рукописный автограф стихотворения «Это очень старая песня…», закиданный засушенными цветами и кленовыми листьями. Очень по-соколовски.

Когда я, собравшись с силами и держась за сердце, пробиралась обратно в дом, взгляд мой наткнулся на висящий возле двери, ведущей с веранды, мой засохший васильковый венок. Прообраз того венка, что я сплела года через два в Коктебеле, бродя по июньскому холму Тепсень. Я привезла пахнущий полынью венок Чухонцеву, и он долго висел на стене – над его головой – в тесном кабинетике «Нового мира». Есть у меня неистребимая привычка – все рифмовать.

По Межирову:

Воспоминанья зарифмую,

Чтоб не томиться ими впредь:

Когда последнюю прямую

Я должен был преодолеть,

Когда необходимо было

И, как в Барабинской степи,

В лицо ямщицким ветром било,

С трибуны крикнули:

– Терпи!

Сквер у подстанции метрополитена завален высокими сугробами. И совсем легко представить, как утопал в снегу снесенный женский монастырь и монастырский сад, по которому, вырвавшись из своей последней гимназии, бродила МЦ.

«Плачьте дети, умирает мартовский снег», – грустно пел Булат Окуджава. Сегодня несколько его песен, в том числе и мою любимую («Заезжий музыкант»), подкинул неостывающий фейсбук, на который я выхожу, чтобы поздороваться с разъехавшимися по всему белу свету друзьями.

Мартовский снег упорно не тает. Погода зимняя. Не знаю, радоваться или нет. Весна все равно придет. А мне, утонувшей в своем ковидном мемуаре, совсем не до прогулок. Кажется, он (мемуар) никогда не кончится, как этот ковид.

Оживет ли клумба? Как и когда это произойдет? Дома я растительности много лет не держала – из-за частых разъездов и особенно после того, как у нас порезвился двадцатилетний сын друзей-соседей, которому мать поручила полить цветы. Цветы все равно не выжили, к ним прибавился разбитый унитаз, просевший диван и поломанный компьютер. Резвилось не немее десятка тинейджеров…

Теперь на кухонном подоконнике живет странное растение. С детства помню, что зовут его паслён. В прошлом году я сорвала по дороге из поликлиники домой несколько его цветущих веточек в диком палисаднике возле аптеки на Малой Бронной. Видела его много раз – на обочинах, в балках, в виде сорняка на огороде. Сорвала машинально, а думала только о неутешительном диагнозе, который поставили Ф. Раз уж сорвала – принесла домой, налила воды в зеленую флорентийскую бутыль, опустила веточки, пристроила на подоконнике в комнате Ф. А у самой страх, беготня за результатами анализов, две его больницы, выписные эпикризы…

Перевели дыхание только в сентябре, после двух операций. Боюсь этого слова и только сейчас его скажу: онкология.

Иногда, спохватываясь, я подливала в бутыль воды. Паслён ведь не виноват. Он себе цвел, вытянулся, распустил по всей прозрачно-зеленой флорентийской фляге сноп тонких прозрачно-белых корней. Вместо пониклых зонтиков со звездочками цветков, напоминающих цветы картошки, появились зеленые ягоды. На фоне ковидного карантина произошедшая с Ф. больничная эпопея своим благополучным исходом сильно напоминала чудо. Паслён, перекочевавший на кухню (мешал проветривать комнату Ф.), пересаженный в майоликовый кувшин, но все еще без почвы, держится на одной водице, которую я теперь не забываю ежеутренне подливать. Пьет хорошо. Заметно подрос. Нижние стебли оголились, но листьев все еще много, на одной из веточек болтается гроздь подсохших буро-красных ягод. Ягоды должны были почернеть, но не дотянули до зрелости. Он живет у нас десять месяцев! Фантастика.

Вчера, растревоженная памятью о Соколове, никак не могла заснуть. Вспомнила, как появился памятник на его могиле.

…Я сидела в Ленинке – листала книги и альбомы: по просьбе вдовы изучала надгробия. Мое внимание привлекло болгарское сельское кладбище. Наполовину болгарами были его дочь Снежана и сын Андрей. Снежана пережила отца ненадолго. Сына Андрея он пережил на много лет.

Замшелое каменное надгробье было исполнено в виде креста, но ничего общего не имело с крестом привычным, традиционно православным. Мне увиделась человеческая фигура, прижимающая к груди раскрытую книгу. Я срисовала несколько надгробий и принесла в Лаврушинский. Марианна Евгеньевна выбрала «камень с книгой». К сожалению, в исполнении поэта Юрия Уварова (по образованию скульптора-монументалиста), который сработал памятник, даже намека на болгарский мотив не было. Но Юрий бережно сохранил растущий рядом большой жасминовый куст, цветы с которого осыпались на раскрытую книгу.

Болгарский мотив, отдельный от Соколова, но все же с ним подспудно связанный, неожиданно превратился в стихотворение «Накануне», которое я отдала в болгарскую антологию, где оно и было напечатано:

С зачитанным Тургеневым в руках

она жила как будто впопыхах,

с запинкою по-русски говорила,

по морю тосковала, по лозе,

не приживалась в средней полосе

и окончанье вуза торопила.

Он не раскрыл забытый ею том,

в абонемент не сдал его потом.

По службе как-то в Варне оказался.

В гостинице налил вина в стакан

и, помянув ее, почти не пьян,

бессмысленным раскаяньем терзался.

Болгария? – Ее в романе нет.

Безумствует чахоточный студент

и на театр военных действий рвется.

И девушка в расцвете юных лет

в чужой стране погибнуть остается.

В морозный день открытия памятника я привезла горшочек с цикламеном. В голове у меня вертелось пастернаковское, из «Вакханалии»:

…Где-то пир. Где-то пьянка.

Именинный кутеж.

Мехом вверх, наизнанку

Свален ворох одеж.

Двери с лестницы в сени,

Смех и мнений обмен.

Три корзины сирени.

Ледяной цикламен…

Я начала главу, собираясь посвятить ее Литинституту, а вспоминается совсем другое. Мысленно вижу, как мой цикламен опять замерз на зимней могиле. Цветами изобиловала другая зима, и цвели они в теплице, до крыш заваленной снегом подмосковной Малеевки. Я вспомнила это, когда мы с Ф. разглядывали свои следы на почти нетронутом снегу нашего сквера, перечеркнутые крестиками голубиных и вороньих лапок. В стихотворении «Теплица в Малеевке», почему-то оставшемся за пределами моих книжек, были такие строчки: «И птицы их перекрестили – / вся эта цепь еще видна…» В малеевском Доме творчества теплая компания – Ф., наш сын (еще студент), родственники, в лице деверя, его жены Русины, и я – с предельным весельем и танцами встретила 1987 год. Ф. поразил публику, изобразив прыжок оленя. Веселье длилось до утра…

Это был наш единственный месяц в Малеевке, в теплом деревянном коттедже. Мы не привыкли отдыхать зимой. Никакой срочной работы не было. Мы только-только перебрались на Кисловку, все еще не отдышавшись от изнурительного ремонта. Никаких магазинов, никакой готовки. Снега́. Теплица с цветущими цикламенами, которые, как оказалось, и есть альпийские фиалки. И, предел мечтаний, библиотека в шаговой доступности.

Той Малеевки уже давно нет. Исчезла, как и все необъятные владения бывшего Союза писателей СССР.

Раскрываю записную книжку, которая была со мной весь 1987 год. Там тональность совсем другая. Есть и воспоминание о Литинституте – через пятнадцать лет после окончания. О самом колоритном, на мой взгляд, профессоре – Азе Алибековне Тахо-Годи. Она живет неподалеку, на Арбате. С ее племянницей Еленой дружит Инна Фролова, жена поэта Геннадия Фролова, тоже литинститутовца. У нее я узнаю новости о здоровье Азы Алибековны. Елена Тахо-Годи пишет очень горькие женские стихи, которые читал Омри Ронен и хотел быть составителем ее сборника стихов. Не успел.

Извлекаю Малеевку из записной книжки, воспоминание о воспоминании:

На первой своей сессии в Литинституте умираю от смеха, сидя в аудитории и слушая, как Али Алиев сдает А. А. античную литературу. После долгих попыток что-нибудь из него вытянуть А. А. спрашивает:

– Вы про Гомера что-нибудь слышали?

Алиев радостно кивает:

– Она его кушал.

Постепенно выясняется, что речь идет, скорей всего, о Циклопе, но, кроме «Она его кушал», которое он повторил раз десять, пока у А. А. уши не завяли, добиться нельзя было ничего. Когда она напомнила про Одиссея, опять понеслось радостное:

– Она его, его кушал!

Алиев получил уд, немного огорчился, но, сообразив, что это положительная оценка его познаний, с достоинством удалился, а Тахо-Годи ему вслед пробормотала с кавказским акцентом: «Она его кушал». (Я поняла, что она представила себя Одиссеем, радуясь, что циклоп ее недоел. Ее круглые циклопические очи при этом горели и вращались в глазницах неописуемо выразительно.)

Али Алиев перевелся в Литинститут из какого-то азербайджанского педагогического института, где, кажется, он даже сдавал античную литературу.

Ау, Али Алиев и все мои незаконченные вузы. Филология может спокойно без нас отдыхать.

…Оказалось, что он окончил начальную школу где-то в горном селении, а аттестат для поступления в педагогический – попросту купил. Для творческого конкурса в Литинститут он тоже прикупил у кого-то стишат. И все у него срослось. Но он не учел, что во время учебы снова потребуются стихи, прикупил маловато. Старик Ошанин что-то заподозрил, пригласил на семинар своего друга Чингиза Гасановича (Гасан оглы) Гусейнова, выпускника МГУ, филолога, моего земляка. Если мне память не изменяет, у него была критическая работа о колхозной деревне в послевоенной азербайджанской прозе и что-то про формы общности советской многонациональной литературы. Работы эти я, естественно, не изучала, слишком кратким было мое пребывание в стенах БГУ. Прозу его тоже не читала. Но когда Лев Иваныч сообщил, что на семинар приглашен Ч. Г. оглы, я заглянула в библиотеку, опасаясь, как бы Л. И. не представил меня гостю как его землячку…

Бедный Али был разоблачен и покаялся (во второй порции купленных стихов он предстал как активный участник войны). Поступили с ним гуманно – отправили доучиваться в родной педагогический институт.

Продолжаю знакомство с библиотекой. Но в Малеевке – микроклимат. Я отравляюсь кислородом и впадаю в спячку. Или это переутомление от переезда на Кисловку.

«В теории словесности до середины XVIII столетия безраздельно господствовали нормативные “Риторика” и “Поэтика” Аристотеля. Потом незыблемое здание риторико-поэтического учения рухнуло». Это я зачем-то читаю сборник трактатов, статей и эссе по зарубежной эстетике. В Литинституте мы никаких трактатов не читали, ленились. И никто с нас особенно не спрашивал.

Профессора, как я теперь понимаю, у нас были люди в большинстве блестящие. Но одни – пуганые, другие нас всерьез не принимали и тайники своей памяти и учености отнюдь не стремились распахнуть во всю ширь.

Руководитель семинара Л. И. Ошанин талантливо выглядел рубахой-парнем, лириком и жизнелюбом.

Зрение у него тогда уже сильно сдавало. Как-то перепутал рыжего Али Магомедова с Ириной Карунной. Но слух у него был абсолютный. Любил вышучивать в наших стихах словосочетания типа «много в ней»: «Куда уж говней».

Меня, до Пастернака не доросшую, уговаривал не пастерначить, а я этого поэта тогда даже и не прочла еще по-настоящему.

Нас всех узнавал по голосам – и уж тут ни разу никого ни с кем не перепутал.

Моя ковидная память (в большей степени, наверное, возрастная) – мелочна, суетлива и сбивчива. Глупости, сотворенные полвека лет назад, видятся как вчерашние.

Три года назад сложилась у меня книжка «Форель для милого». Оформлял ее наш общий с Ф. друг, поэт, скрывающийся вне стихов под псевдонимом (оформление – Д. В. Логинов). Художником он себя не числит, но его коктебельская акварель с мысом Хамелеоном, безусловно выполненная профессионально (в Уфимском художественном училище учили хорошо), висит в моем рабочем углу и греет душу мою, хоть и подарена Ф. У них обоих июньские дни рождения несколько лет совпадали с Коктебелем.

«Форель для милого» оформлена с секретом: под «морской» суперобложкой с моим возрастным фото прячется белоснежная обложка с заключенной в окружность моей «молодой» фотографией. Фотография хоть и гламурная, но стильная, в полуфас, с «греческой» прической, сделана в фотоателье на Тверском, рядом с Литинститутом. Ателье и фотограф давно бесследно исчезли.

Прическу для парадной фотографии изготовила моя однокурсница. И пока она начесывала мне волосы, втыкала шпильки и поливала меня лаком, между нами состоялся весьма прискорбный разговор. Речь шла о ее младшей сестре, которая трудилась на архангельской стройке и жила в рабочем общежитии с перманентно пьяными работягами. На памяти еще была история с моим земляком Али Алиевым, которая натолкнула нас на спасительную мысль: несчастная должна бросить свой мастерок, взять в руки перо и поступить в Литинститут. Ничего, что она, возможно, «корова» пишет через «а». Мы справедливо решили, что поэтессой ее делать рискованно, наверняка наши уши будут торчать. Вон как Али влип. Нравственный мотив нас не посетил. Моя однокорытница была не очень в чести у руководителя семинара, который проводил регулярную чистку наших рядов (это называлось «переаттестация»). У нее на носу было обсуждение собственных стихов. И она сомневалась, потянет ли сестру, да еще и с прозой. Я, не подумавши, призналась, что написала за прошлое лето два рассказа, которые еще никому не показывала. Бедолагу мне было больше жаль, чем собственных рассказов. Хотя я подозревала, что один из них, под названием «Цирковой анекдот», мне и самой бы пригодился. Два вечера мы в поте лица трудились, вымарывая из текстов мою биографию и географию. Да и по возрасту она меня лет на шесть моложе, не была замужем и не имела ребенка. «Цирковой анекдот» мы назвали попроще – «Случай в цирке», Владивосток заменили на Архангельск (цирк, слава богу, был передвижной). Мой рассказ получился, потому что описывал реальный случай.

Я была десятиклассницей, когда мама, в отсутствии отца, пустила в нашу большую и пустую владивостокскую квартиру – накануне отцовской отставки – двух пожилых клоунов («белого» – с женой, канатоходкой на пенсии) и рыхлую блондинку, ассистентку Кио. Шапито стояло в двух шагах, в сквере на берегу Золотого Рога. К нашим квартирантам приходил Юрочка, парень из группы прибалтов, фигуристов на роликах. От него сбежала партнерша, и шпрехшталмейстер стал использовать его в хвост и в гриву как униформиста. Я слышала, как он жаловался на жизнь жене клоуна. Он приглядел меня, отловил, когда возвращалась из школы, и предложил прогуляться и поговорить. Я была польщена и поверила, что он сделает меня своей партнершей. Я буду работать с ним в цирке! Забыла про выпускные экзамены, прогуливала школу. Юрочка раздобыл мне роликовые коньки и втихаря начал меня обучать. Получалось не очень. Да и руки он стал распускать, на мой взгляд, не по делу. Кончилось тем, что однажды, придя в неурочное время домой, сквозь приоткрывшуюся дверь отцовского кабинета я увидела своего учителя в постели с ассистенткой Кио. Я включила мозги и благополучно получила аттестат зрелости…

Действие второго рассказа пришлось перенести из послевоенных Кёнигсберга и Пиллау в более знакомые новоиспеченному автору северные края, поменять колорит военного гарнизона и даже понизить героя в звании. Но любовную историю перемена декораций не затронула. Я перепечатала рассказы набело – и мы остались довольны своей работой. Наша начинающая писательница прошла творческий конкурс и очень понравилась Владимиру Лидину, который набирал семинар. Он даже сделал ее старостой группы.

Этим мое участие в жизни сестер ограничилось. Я окончила институт, и наши пути не пересекались. Однажды, правда, в нелучшую свою пору, я встретила обеих в фойе ЦДЛ, и они сочувственным тоном пропели в унисон: «Что-то тебя нигде не видно…» Институт моя подопечная окончила, публикации ее, если они и были, мне на глаза не попадались.

Что я потеряла в лице Владимира Германовича Лидина, поняла не сразу. «Люди и встречи» я прочла только в 4-м издании, в 1980 году, когда его уже не было в живых.

Его «Друзья мои – книги» вышли первым изданием в издательстве «Искусство» (1962) – в двух шагах от дома, где я теперь живу. Это был год моего замужества, а о Москве я не помышляла.

Он жил на улице Семашко, которая снова стала Большим Кисловским переулком, непременным началом почти всех наших с Ф. прогулок ковидного года.

Не терпящий «всяческих сует», Соколов не был анахоретом, затворником, отшельником и проч. Более того, он несколько лет исправно возглавлял секцию поэзии Московского отделения Союза писателей, это требовало большой отдачи, включая, так сказать, работу с людьми. Посещение ЦДЛ было его привычкой, если не потребностью. Чаще всего его можно было видеть в Цветном кафе (он же Пестрый зал) ЦДЛ. Окружение его было соответственно пестрым. Достаточно сказать – в близкой дружбе он был с Юзом Алешковским, которому посвятил одну из самых известных своих вещей – «Вдали от всех парнасов…». Но прогулки, большей частью по Москве, были его страстью. Это видно по стихам. Это, можно сказать, его тема, одна из главных.

Мы с Ф. в своих прогулках нередко давали немалые круги. Однажды ноги привели нас и на Лаврушку. Посмотрев на Третьяковку и писательский дом, вывернули поблизости – на Климентовский переулок. Там, под известным храмом Священномученика Климента, папы римского, тогда – в перестроечной кутерьме – шла бойкая торговля из ларьков, стоящих чередой. У одного из них мы заметили знакомую фигуру – в кепке-букле, сером реглане, с резной тростью. В. Н. необычайно ловким, быстрым движением запрятал в боковой карман пальто принятую из окошка ларька бутылку спиртного. Я было уже ринулась к В. Н., но Ф. остановил меня: «Не трожь поэта, он при исполнении». Позже, выслушав от меня краткую новеллу этого происшествия, В. Н. сильно развеселился. М. Е. не разделила его веселья.

Его определили в тихие лирики и даже назначили вождем «тихолирического» течения, но это ему было все равно. Ему на все хватало и сдержанности, и сарказма. Он не умещался в Пестром зале, его равно тянуло и в московские переулки, и на берега привольных рек. У него в 63-м году написалось стихотворение «Звезда полей».

«Звезда полей

Звезда полей над отчим домом

И матери моей

Печальная рука…» –

Осколок песни той

Вчера над тихим Доном

Из чуждых уст

Настиг меня издалека.

И воцарился мир,

Забвенью не подвластный,

И воцарилась даль –

Во славу ржи и льна…

Нам не нужны слова

В любви настолько ясной,

Что ясно только то,

Что жизнь у нас одна…

Через несколько лет Николай Рубцов попросил у Соколова разрешение назвать свою книгу, выходящую в Москве, именно так – «Звезда полей».

В нашем домашнем архиве, если так можно назвать неупорядоченное скопление разных писем, тетрадок, фотоальбомов, блокнотов и бумажек, я наткнулась на отдельный пожелтевший листок, вырванный, похоже, из блокнота небольшого формата или, скорей, записной книжки. Очень правильным почерком – признаться, похожим на мой, когда я стараюсь писать членораздельно, написано: «г. Вологда Союз писателей (раб. адрес). Н. Р.». Подчеркнуто и продолжено: «г. Вологда, Набережная VI-й армии, д. 209, кв. 43. Н. Рубцов». Видимо, Коля, когда фиксировал свои координаты, осознал, что его «раб. адрес» слишком условен.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?