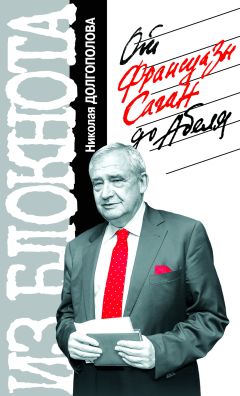

Автор книги: Николай Долгополов

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Путь в посланцы доброй воли

Как вообще попадали за границу в 1970-е, когда почти вся страна была невыездной?

Съездить в Румынию считалось удачей, в ГДР – счастьем, а в НРБ, о которой хотя и говорили «Курица не птица, Болгария не заграница», было мечтой, часто несбыточной, для многих, грезивших об отдыхе на Черном море.

В капиталистические государства, согласно мудреным правилам, придуманным в ЦК КПСС, туристам дозволялось наведываться раз в три года. Об этих поездках потом еще долго рассказывали, а закупленные там вещи носили пятилетками, если не десятилетиями.

Родина трогательно опекала своих сыновей и дочерей, предпочитая держать их в счастливом неведении о том, как живется остальному миру вдали от пятой части суши.

Вот примерный маршрут на пути к первому выезду будущего переводчика, в данный момент – дисциплинированного студента, отличника или в крайнем случае хорошиста, зато обязательно примерного комсомольского активиста.

В вузы, дававшие вместе с дипломом и путевкой в жизнь определенный шанс на работу в чужих краях, пробиться было сложно. Уже при отборе приемная комиссия безжалостно отсеивала неверных. Иногда и в буквальном смысле, ибо так называемый «пятый пункт» в длиннющей анкете, это когда в графе «национальность» значилось с точки зрения правителей нечто не то, резко снижал шансы на поступление в «выездные» институты типа великой мечты МГИМО или более доступного, хотя тоже трудно достижимого Иняза.

Наличие родственников за границей каралось еще жестче «пятого пункта». Не комсомольцев и имеющих судимость – на переводческий факультет того же Иняза не допускали ни при каких обстоятельствах. Биография родителей имела огромное значение. Если их жизненные дороги были прочерчены не так, как хотелось бы членам приемной комиссии (были в плену, находились на временно оккупированной территории, отсидели в лагере или тюряге), пострадать за это запросто могли и юные отпрыски-абитуриенты.

Поступив, сразу, еще до занятий, предстояло отработать пару-тройку недель на картошке. И я был этому рад: познакомился с будущими соучениками по группе. А заодно пообщался с уголовниками, условно-досрочно освобожденными и строящими вместе с нами, безусыми, какую-то вечно непроложенную дорогу на Тулу или Калугу.

Мы жили по соседству с добившимися УДО в сбитых кое-как бараках. Питались из одного котла, точнее грузовика, развозившего нам всем одну и ту же съедобную баланду. И никто из них к нам не приставал, не оскорблял, не задевал. Только неугомонный бригадир наш Кирюха надоедал с предложением сыграть в подкидного «на рублевич». Но его кореша нас заранее предупредили: у Кирюхи карты крапленые, нельзя. А бригадир, зайдя раз на чаек, объяснил, почему у него на левой всего два пальца – большой и маленький. Три остальных проиграл, и отрубали ему их в лагере аккуратнейше, для анастезии заливая в глотку стакан самогона. Вот такая образовалась смычка – студентов и удошников.

Учиться в Инязе было поначалу, да и потом не очень сложно. Первая специальная школа № 1 в Сокольниках заложила в выпускников немало. Я знал многих старшекурсников из моей школы, в Иняз поступивших. И меня знали, ибо играл за сборную института по настольному теннису: многие приходили за нас болеть и даже ездили в другие вузы на выездные матчи чемпионата Москвы.

Для маленького Иняза настольный теннис – вид спорта любимый. В институте уже лет шесть училась чемпионка мира в одиночном, парном разряде и в команде Зоя Руднова. А рядом с ней время от времени появлялась красавица и бывший член сборной Союза Эля Корешкова-Златогорова. Так что с девчонками все было в порядке, они и тянули команду. С ребятами обстояло похуже – экс– и вице-чемпион Слава Лаврентьев уже заканчивал пятый курс, ездил по командировкам, почти не тренировался. И команде позарез требовался второй верный номер, который бы играл микст с Рудновой и приносил хотя бы половину очков в одиночке и в мужской паре. Им и стал я.

Не могу не вспомнить о Зое Рудновой. Она была и остается в нашем настольном теннисе величайшей. Играла азиатской хваткой – пером и побеждала всех – даже до сих пор лучших в мире китаянок. Мы смотрели на нее с открытым ртом и только издали. Даже когда в пятом зале «Лужников» удостаивались чести подавать ей мячи, не получали ни кивка благодарности. Руднова была неприступна и грозна. И вдруг – мы рядом, в одной инязовской команде. Представляете – играть рядом с многократной чемпионкой мира, кумиром всех, когда-либо держащих в руках ракетку. Я Руднову боготворил. Не пропускал ни единого соревнования с ее участием, а тут мне, за неимением лучшего партнера, привалила честь играть с ней микст – смешанную пару.

Мне честь, но каково приходилось ей рядом с таким игрочишкой? Мы встали у стола вместе, сделали пару ударов, и Зоя сразу поняла, кто я и что я. Наставление ее было коротким. «Акула» – такое прозвище прицепилось к Рудновой за всегда низко опущенную челюсть – сразу зашипела: «Ничего не делай. Подавай, отрезай. Все остальное – я». Она выигрывала пять подач подряд. Убивала любой мяч. Но мне тоже хотелось показать себя, и я начал колотить слева – неудачно. На третьем моем промахе «Акула» прошипела: «Еще один такой мяч, и пошел ты на…» Легкий девичий маток помог мне побыстрее усвоить задачу. Дошло до меня наконец, что мировой чемпионке уступать в студенческом первенстве Москвы никому и никак нельзя. Иначе бы по всему миру настольников разнеслось, что Руднова проиграла, уступила каким-то рядовым мастерам спорта из МГУ. «Какой же ты ватник, – приободрила меня Зоя после игры. – Ты понял, что все делаю я, а ты напрасно стараешься ничего не портить». Больше я бить не пытался. И мы, то есть Руднова, конечно, всегда побеждала (и), не давая соперникам набрать больше семи-восьми очков.

Но время шло. Я переходил с курса на курс переводческого, а Руднова за это время переместилась где-то со второго на третий английской заочки. После игры вся сборная заходила куда-нибудь посидеть, выпить пивка. Зое это нравилось больше, чем играть с нами в настольный теннис. Она и жила рядом, в соседнем с институтом переулке, и, когда я как-то провожал ее после игры, пригласила домой и познакомила со старым-престарым папой.

Короче, мы подружились, и даже очень. Оказалось, что великая и я – почти ровесники, а жизнь не замыкается на целлулоидном мячике. Вместе проводили время, иногда заходили в гости к моему товарищу Андрею Пташникову, жившему рядом с той же Метростроевкой.

Ни к чему не обязывающие, добрые отношения закончились с моим отъездом в загранку на два с половиной года. Увиделись лишь раз-другой. Иногда она позванивала, всегда просила немного денег. И я никогда не давал. Мой знакомец по настольному теннису Игорь Татеосов с «Шахтера» предупредил: «Нельзя, жалко не денег, а Зойку. Пьет». Она, гордая, отказывалась играть в ветеранских чемпионатах, за которые хоть немного, но платили. Хотела, чтобы ее помнили великой Рудновой. Иняз, проучившись лет десять, вроде бы не окончила. Работала тренером в детской спортивной школе. Иногда срывалась, и тогда никакие уговоры не могли ее остановить. Рассказывали, что в эти периоды ее из жалости брали уборщицей в «Трудовые резервы». Она осталась только в энциклопедиях и памяти поклонников, даже на международные турниры не ходила. Умерла, прожив 67 лет. Почти 15 лет спортивной славы и полное исчезновение, а теперь и забвение. Что лучше? Вот так греметь и быстро уйти, испариться? Или вести спокойную жизнь, размеренно, подчас лениво плетясь к цели?

Но я здорово забежал вперед, пора снова во вторую половину шестидесятых. Советскую школу сотрясали, как трясут до сих пор, реформы. В 1966-м выдала она сразу два выпуска – десятых и никому не нужных, за партами лишнее пересидевших одиннадцатых классов. Значит, и конкурс в институты увеличивался вдвое.

И тут все сплелось в такой узелок, что придется мне отвлечься от учебы и рассказать о своем Тренере – Викторе Ивановиче Быкове. Он пришел тренировать в Дом пионеров Фрунзенского района города Москвы, честь которого защищали переростки и неудачники, выкинутые из престижных обществ. Сборище спортивных недоумков, бесперспективных, хулиганистых, но влюбленных в настольный теннис. И Тренер занимался с нами на полном серьезе. Мы тренировались в душном подвале, регулярно заливаемом водой после каждого дождя или снегопада. Тряпками собирали воду, сливали в ведра. Так и играли.

Быков никого не отчислял. Не допускал до тренировок лишь в случае появления двоек в дневниках, которые он проверял каждую неделю. И даже босяковатые «гонцы» с Тишинки подтянулись, превратившись в твердых троечников – очень уж хотелось играть. А в один действительно хороший день Быков вдруг приказал нам всем явиться к 19 часам в пятый зал Центрального стадиона «Лужники». Мы ахнули. Ну кто же из настольников не знал, что именно в этом зале собирается на сборы сборная СССР! А заодно несколько раз в неделю там арендовал зал скромный московский «Буревестник», главным тренером которого был пятикурсник МВТУ имени Баумана Виктор Иванович Быков. И наступила такая радость. Три раза в неделю я мотался по вечерам в Лужники. Мы играли в командном первенстве Москвы среди спортшкол, борясь за предпоследнее место с «Трудовыми резервами» – такими же нищими, как «Буревестник». Раз в месяц Виктор Иванович выдавал трем-четырем из нас накладки на ракетки, которые снимали после полугода тренировок мастера спорта из взрослой команды. Это был такой дефицит! В СССР этих накладок и в помине не было. Их закупали только для членов сборной. Дошла очередь и до меня. И я несколько лет играл ракеткой с накладками, доставшимися мне от моего кумира, многократного чемпиона СССР Геннадия Аверина.

Признаюсь честно: игрока из меня не получилось. Когда начиналась бешеная перестрелка и требовалось играть в контрах, используя быструю реакцию, был я совсем неплох. Об этом говорил мне и Виктор Иванович, и однажды даже сам Геннадий Аверин. А во всем остальном оставался ватником – то есть, по-нашему, слабаком. Да еще и брал мандраж, мой верный спутник по жизни.

Отец был очень недоволен «этим дурацким пинг-понгом». Но пришло время поступать в институт, и Виктор Иванович буквально взял меня за руку и отвел в Иняз к тренеру студенческой команды Жене Стоецкому.

Почему Виктор Иванович так возился с нами? Ну не было среди вышедших из подвала на Миусской площади способных, гениальных, и лишь один из нас, Саша Машаров, «сделал» мастера спорта. Знаю ответ. Был Тренер хорошим человеком.

В Инязе я подошел, и Женя Стоецкий сразу расхвалил меня заведующему кафедрой физкультуры. Тот твердо обещал: будешь официально идти в спортивном потоке, поступишь даже с одной, может, и двумя тройками. И не его вина, что как раз в тот год двойного конкурса спортивный поток отменили. Поступил без всякого потока. Набрал 19 баллов из 20, и из нас сделали образцово-показательную группу, из которой, впрочем, мало что выдающегося получилось.

Но пришлось с теннисом завязать. Третий курс в институте давался сложнее. Французский язык казался заковыристее английского. Я стал пропускать тренировки. Тут уж или – или. И Быков тактично провел со мной воспитательную беседу. Сказав, что я могу изредка приходить на тренировки в пятый зал, посоветовал сделать выбор, который для него очевиден: конечно учеба. Посидели, пошутили. Виктор Иванович торжественно поклялся: еще лет пять тебя хватит на игру за сборную института. А до 45 – даже 50 будешь чемпионом всех домов отдыха и санаториев. И точно. Я играл за институт и сборные посольств во всех странах, куда забрасывала судьба. В санаториях был полным, как мы говорили, «королем». В 59 годков выиграл Спартакиаду журналистов в Воронеже. Дальше – инфаркт, и с настольным теннисом было покончено. А с Виктором Ивановичем встречаемся до сих пор, я знаком с его дочерью и зятем. Неожиданно выяснилось: мы с Тренером – почти ровесники. Однако мне и в голову не приходит обращаться к нему иначе как по имени-отчеству, а он зовет меня Колей. Иногда дает советы, в какую медклинику обратиться, рассказывает о ребятах, с которыми я играл. Везет мне на добрых людей.

Ну а если об учебе и институте, то после первого курса хорошо было во всех смыслах слова съездить со студенческим строительным отрядом на целину. Мне там страшно понравилось. Казахстанский поселок Берсуат познакомил со светлыми и с темными сторонами бренного существования.

Больше всего запомнилась катастрофа, в которую мы попали с моим лучшим другом детства и юности Андреем Пташниковым. Возвращаясь с работы, тряслись поздней ночью в кабине допотопного грузовичка. Грянул ливень, и совсем не лихой шофер не удержал пыхтящую машину на скользком мосту. Мы со всего размаху и на приличной скорости рухнули в озеро, а может, и речку. По идее, должен был нам всем троим наступить каюк, честно заработанный водителем. Мы с Птахом, словно два близнеца-акробата пробив лбами переднее стекло, торпедами влетели в воду. И вместо того чтобы вопреки всем законам утонуть, легко выплыли из-под кузова медленно накрывавшего нас грузовика. У Птаха – небольшая царапина, у меня – здоровенная шишка. И всё. И больше ничего! А шофер и вовсе выпал куда-то вбок и вылез целехоньким. Судьба явно предначертала нам нечто большее, чем бесславную гибель близ небольшого казахского поселка.

Неужели мне было дано выжить? Потом военный самолет, в котором я болтался над просторами Арктики, дотянул на одном моторе до гражданского аэродрома в Черском. А вскоре после этого грянула катастрофа уже вселенского масштаба: события на Чернобыльской АЭС в самом начале мая 1987 года я освещал в основном из района 30-километровой закрытой зоны. Далее должен был бы сгинуть в середине 1990-х. Шел в сердце российской столицы передел чужой собственности, и мне чудом привалившей. Генерал, отвечавший за мою «нейтрализацию», впоследствии честно признавался: «Не знали, что с тобой делать. На Ваганьково. Или ногой под зад». Обошлось всего-то «под зад» и полным моим обнищанием. А бедняге-генералу, сделавшему классную карьеру и невзначай превратившемуся в миллионера, пришлось покинуть нашу Родину, исчезнуть. Его искали, но как найти такого зубра, затерявшегося на мировых просторах. Были и еще несколько моментов, происходивших на глазах моей бедной жены, когда чутье подсказывало: месье, ваша песенка спета. Ну никак я уже не мог укрыться от беды, предопределенной чужой злой волей.

Но Бог вытаскивал из чудовищных передряг. Почему? Чем обязан? И как же благодарен я за все эти чудотворные спасения. Вот какие воспоминания навеяло падение в воду с берсуатского моста.

Те места запомнились мне надолго. До и после войны сюда ссылали «лиц немецкого происхождения». И, не ругая ни моих соотечественников, ни казахов, можно было сразу определить, где и кто в поселке живет. В колхозных мастерских, куда нас, безруких, присылали на черную работу, в глаза бросались фотографии ударников труда. Шел 1967-й, немцев еще не выпускали в Германию, и на всех без исключения досках почета красовались ударники-блондины с типично не нашими именами-фамилиями. А еще немцы дисциплинированно, как у них и принято, записывали, на сколько процентов выполнили дневную норму. И опять они были в передовиках, непринужденно опережая по выработке далеко отставших условных Ивановых, не говоря уже о плетущихся во второй десятке коренных Нурусбаевых, обязательно замыкавших это социалистическое соревнование. Держались выжившие в голой раньше степи немцы несколько обособленно, были двуязычными, но между собой говорили только на родном. Их дети тоже не забыли немецкий, при этом прекрасно освоив русский и даже казахский. И ни единой ссоры по национальному, как теперь говорят, признаку.

За два с половиной месяца бойцы нашего ССО, студенческого строительного отряда, или, в шутку, «секции сексуально озабоченных», заработали по 50 рублей. Полный мизер даже по тем временам.

Но не в деньгах дело. Мы наращивали мускулы. Нас разделили по бригадам. Хиляки со всем присущим им бессилием имитировали строительство коровника, так и оставшегося к отъезду на уровне опалубки. Тех, кто поздоровее и повыше, отправляли на железнодорожные станции и полустаночки грузить-разгружать тяжеленный бут.

Я попал в число «поздоровее» и кое-что повидал. Целина была освоена, родина получила хлеб. Забыли о малом: постоянно выживать в палатках да бараках невозможно и при великом энтузиазме. С запозданием, однако взялись за строительство каменных домов. Требовались больницы, школы, детские сады… Мне кажется, с этим припозднились. И народ не слишком поверил, что скоро поблизости возникнут города-сады. Появилась возможность, и первыми рванули отсюда оставшиеся в живых ссыльные немцы и их выросшие здесь взрослые дети. Не хочу никого хвалить или осуждать. Жили по законам сурового времени в гиблом месте, которое сложно было как-то обустроить.

В Москву мы возвратились с пустыми карманами. Но с сознанием выполненного долга. Делали, что могли и как могли. И не наша вина, что умели немногое.

Давайте снова об Инязе. В конце третьего курса начиналась борьба за «работу с языком». Бродила по вузу нестареющая шутка о студенте-инязовце, бегающем по Москве в бесконечном поиске: «Есть ли у вас работа с языком?» Нигде и ничего не находилось и вдруг: «Есть! Приходите завтра же ко мне на почтамт, будете клеить марки». Тут выкручивались кто как мог. После занятий аккуратно посещали курсы «Интуриста». Обошли с гидами-профессионалами все приличные музеи, соборы, в которые только заглядывали иностранцы. Выучили по три-четыре важнейших маршрута по столице. И, понятно, могли даже в темноте ориентироваться в Мавзолее Владимира Ильича Ленина. По каждому этому объекту сдавали экзамены или зачеты только на английском. Большая морока! Зато со свидетельствами об окончании курсов нас с удовольствием брали в жаркую летнюю туристическую пору в «Интурист». Гости, особенно из США, тогда валили валом. А мы загребали по 100, иногда даже по 120 рублей в месяц, что было классной прибавкой к 35-рублевой стипендии. А самое главное – прибавляли в языке, поражая чинных наших преподавателей полупечатными выражениями и типично американской интонацией. После этого я вкалывал в Госконцерте, а затем и в Протокольном отделе Спорткомитета СССР.

Сначала ездил с американскими сборными по стране. Потом вдруг выяснилось, что подхожу и для поездок в зарубежье. Но какую для этого пришлось пройти школу! Протоколом Спорткомитета СССР руководил Михаил Степанович Мзареулов. Строжайший дядька-кавказец, не стеснявшийся в выражениях. Нас, переводчиков, расставлял по местам его зам – Рамиль, который не давал никому спуску, а уж сопливым, типа меня, и подавно. Я ездил, ездил и ездил, срываясь с занятий. Вот оно, счастье. Познакомился со спортсменами, которых видел лишь по телевидению. Гомельский, Сергей и Саша Беловы, Миша Коркия… – я их раньше боготворил, а теперь – вот они, и я с ними мчусь в автобусе по какому-нибудь Таллину на игру со сборной США.

В столице Эстонской Советской Социалистической Республики перед матчем сборной СССР с американцами почти весь зал поднялся, спев чужой гимн. А когда заиграли наш, все утонуло в свисте. Я, правоверный, возмутился, тотчас поделившись с Гомельским: «Александр Яковлевич, ну чего они нас так не любят?» На что едва ли не впервые в жизни получил откровенное: «А за что, Колюня, им нас любить? Чего такого хорошего мы им сделали?» Вопрос остался открытым. По-моему, было и немало хорошего.

С прекрасными нашими фехтовальщиками, яхтсменами, лыжниками, конькобежцами, пловцами, прыгунами в воду и ватерполистами работать было даже легче, чем с игровиками. Как же они были молчаливы и дисциплинированны.

В Москве к переводчикам относились строго. Да и каким образом отличить нас от фарцы, крутившейся вокруг иностранцев? Однажды в лучшем московском отеле, где Спорткомитет постоянно селил зарубежные делегации, нас с приятелем-переводчиком с настойчивой вежливостью попросили «пройдемте, пройдемте…». В офисе на первом этаже сидел хорошо одетый молодой парень, сурово потребовавший: «Ну, рассказывайте. Только, чур, голову мне не дурить». Мы и рассказали, что переводчики, работаем с иностранными фигуристами, иногда остаемся дежурить на ночь в штабном номере, специально для нас снятом сопровождающим (так это тогда называлось) товарищем Д. Парень нам сразу поверил, набрал телефон, и через пару минут перед ним уже стоял несколько растерянный сопровождающий. «Кузьмич, ты чего своих не представляешь? – Молодой парень был явно выше нашего строгого отставного Д. по должности. – Мои их знаешь за кого приняли?» Фронтовик Д. моментально извинился: «Забыл, забегались мы с этими фигуристами. Вы уж представьте своим. Да вы и на ботинки их посмотрите». Парень ухмыльнулся: «Больше не забывай. Считай, уже представили». Больше никогда нас в отеле не задерживали.

Во всей этой не слишком приятной истории мне обиднее всего было не за нас, а за фронтовика Д. На войне он был серьезно ранен, да так, что никак не мог сам завязать часто развязывавшийся шнурок, всегда просил меня: «Коль, извини меня, помоги». А тут орденоносец и герой испугался. Как-то все это было не так.

О ботинках Д. вспомнил не случайно. Была тогда такая теория: якобы у иностранцев и фарцы классные корочки-ботиночки всегда сияют блеском, а простые советские люди носят убогую нашу обувь, которую чисть не чисть…

Существовала у «работавших с иностранцами», был такой термин, еще одна традиция. После проводов иностранной делегации на аэродроме сопровождающие приглашали весь обслуживавший гостей персонал, включая безусых переводчиков, на заключительную встречу. В «Метрополе» они проходили весело. Интеллигентный официант Женя в золотых очках приносил еду и выпивку, мы рассаживались, сопровождающий произносил тост за благополучный исход, благодарил. Первый раз я подумал, что это, как у студентов, складчина. Но нет. Ели, а кто хотел и пил, из сэкономленного на делегации. Ведь каждый раз кто-то из иностранцев не спускался в зал с фонтаном на обед или ужин, сумма накапливалась. А переведенные на еду деньги обратно вернуть нельзя. Вот и отмечали, чтобы не пропадать добру…

Да, проснулись воспоминания. Я в жизни не забуду пару первых своих туристов. Закончен третий курс, прихожу в «Интурист», мне вручают гостей. Чета старичков-американцев, впервые приехавших в Москву и заказавших для передвижения по городу «чайку», в которой разъезжали только члены советского правительства. Первый день прошел спокойно, на второй американец обратился ко мне с просьбой. Видите ли, в молодости они с женой были коммунистами, знали многих видных деятелей Интернационала. И хотя из партии еще до войны вышли и переехали из Германии в Штаты, сохранили некоторые интересные для истории послания великих представителей разных направлений коммунистического движения. Среди них и письма Владимира Ленина, которые они привезли с собой и хотели бы безвозмездно передать в какой-нибудь музей. Но как это сделать?

Представляете? 1969 год. От американцев ждут подвохов и провокаций. Они мутят воду, а тут… После экскурсии я рассказал о возможно ценном даре штатной сотруднице «Интуриста». Наша прямая руководительница схватилась за голову: «Ну надо же… Только этого не хватало». Тотчас куда-то позвонила, с кем-то посоветовалась. И пошли мы с ней в «Националь», где поднялись, по-моему, на седьмой или девятый этаж здания, что позади основной гостиницы. Там нас уже ждал вежливый человек. Ободрил меня, посоветовал не волноваться – а я и не думал тревожиться, – попросил поподробнее рассказать всю историю. Переспрашивал, интересовался, не ошибаюсь ли, не были ли навеселе мои туристы. Какое навеселе. Старички с длиннющей немецкой фамилией вообще ничего не пили, еле передвигаясь, мне даже в «чайку» приходилось их подсаживать. Вежливый попросил нас с руководительницей наведаться к нему через часок. Мы пришли и получили указание (или приказ?). Надлежало завтра же привезти «немцев», так их называл вежливый, в маленькую гостиницу в тихом переулочке. Но только с их согласия. И попросить не забыть писем Владимира Ильича.

Утром мы с шиком подъехали с «немцами» в отель без названия, поднялись на какой-то этаж. Гостей провели в гостиную, меня попросили подождать внизу. Вскоре вышли старички – счастливые и довольные. В машине наперебой рассказывали мне, что все ими привезенное с благодарностью принято, а они хотели бы продолжить знакомство с Москвой.

После отъезда милой пары руководительница из «Интуриста» попросила меня в час назначенный заехать все в тот же тихий отель. Много позже я узнал: это была гостиница ЦК КПСС. Поднялся, встретил вежливого и еще одного товарища. Оба поблагодарили за хорошую работу. И это всего-то после первых в жизни туристов. Зашли в полупустой зал, пообедали. Вежливый предложил мне купить виски и пару блоков сигарет типа «Мальборо» в торговавшем прямо здесь буфете. Я попросил разрешения позвонить домой: у нас не очень-то пили и уж совсем не курили. Подошел сидевший на бюллетене отец. Реакцию я предвидел: какие сигареты, брось заниматься ерундой. И передал трубку маме. Она, более практичная, спросила, нет ли в этом буфете сырокопченой венгерской колбасы. Может, отпустят полбатона. Тогда это была редкость. Колбаса в буфете была. И я купил целый батон. Вежливый удивился. Его, как я понял, начальник предложил все-таки купить вискаря, но я, обнаглев, попросил: «А нельзя ли еще колбаски?» Начальник удивился, покачал головой, переглянулся с вежливым: «Скажи, чтобы отпустили». И я вернулся домой с двумя батонами заветной венгерской. Хватило на месяц. Вот так завершилась моя первая встреча с интуристами.

А первый выезд состоялся в январе 1971 года в Норвегию. Пришло время.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?