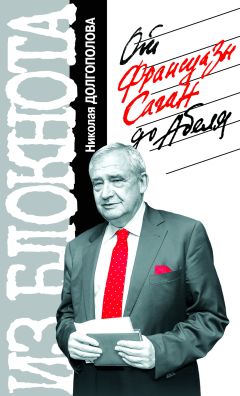

Читать книгу "Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля"

Автор книги: Николай Долгополов

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Автопортрет

ПритчаВ относительно далекие советские времена, когда наличие родственников за границей могло искорежить всю карьеру, я услышал глуховатый диалог между человеком лет семидесяти, казавшимся мне глубоким старцем, и молодым парнем.

Старик. Жаль, скоро на кладбище, а с братом, живущим в Штатах, не попрощаться.

Молодой. Ну и что? Зачем вам всякие сложности. У меня там родственников нет.

Старик. Это ты просто о них не знаешь. У России такая судьба, что родственники там есть почти у каждого.

Мое главное прожито. Жизнь сама, помимо моей затухающей воли, превращается в эпилог. Будущее – как короткий туннель, только без проблеска, а вот прошлое как раз и становится все яснее. В эндшпиле все понятнее.

Теперь понимаю, почему после прихода почтальона мой иногда до обидного сдержанный, суховато-строгий отец разрыдался. В телеграмме из Парижа, непонятно как нас нашедшей, два слова латинскими буквами: «George umer».

Мне обязательно хочется внести ясность в эту непростую для меня семейную главу. Вся биография Георгия Пожедаева, сводного дяди, написана со слов моих и, естественно, его ближайших родственников. У меня нет оснований им не верить.

Нет ни малейших намерений опровергать изыски самых разных российских и зарубежных исследователей, как деликатно и точно изучавших его биографию, так и вторгавшихся в нее с усердием слона, крушащего посудную лавку. В моем доме хранятся работы Жоржа, так звали его в семье с детства. Родственников от Жоржа Пожедаева не осталось. Единственная дочь, моя кузина Ольга, ушла рано, не оставив потомства.

Я общался с собирателем картин князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским и французским знатоком русского искусства Рене Гера. Оба знали Пожедаева. У нас дома на Тверской мы долго и душевно общались с профессором Александром Константиновичем Авеличевым, доскональнейше изучившим все детали биографии моего дяди. Дотошный исследователь разыскал меня, обнаружив в одесском кадетском морском училище упоминание не просто о Георгии Пожедаеве, но и, редкий факт в биографии дяди, о написании его фамилии как Пожедаев-Долгополов. Ведь бабушка, Анна Васильевна, взяла фамилию второго мужа.

Профессор живет в бельгийском Монсе и регулярно радует, по крайней мере меня, статьями о родственнике. Наши представления о юных годах художника не всегда совпадают. Авеличев считает некоторые эпизоды чисто семейными историями, документально не подтвержденными. Но как последний представитель угасающего рода, относительно достоверности чего даже у строгого Александра Авеличева нет возражений, беру на себя смелость поведать о Георгии Анатольевиче Пожедаеве так, как рассказывали мои ближайшие родственники. Имею право?

За век с лишним до тогоЖорж де Пожедаефф-Годунов или Георгий Пожедаев, родившийся в 1894 году, известный русский, французский художник, кавалер французского ордена Почетного легиона. Он – сводный брат моего отца.

Пожедаевы-Долгополовы имели обыкновение давать импульс к продолжению рода в весьма зрелом возрасте. Даже странно, однако получилось так, что и моя веточка тянется еще с начала прошлого столетия.

Волею судьбы и советской власти братья не виделись более полувека, а горе от кончины Жоржа было неподдельным, искренним. Уже никогда не поправимым. Даже слова «прощай» не произнести. Поздно уже. Такая судьба.

А мама моя, бедная, всегда по-советски напуганно ждущая неприятностей, даже полуанонимную телеграмму из Парижа сразу спрятала, потом то ли сожгла, то ли… Единственный сын – выпускник московского языкового института. Мало ли…

Но что делать, если после 1917-го уезжали, бежали, скрывались, сгинули сотни тысяч, может, сотни и сотни. Аресты шли волнами. Могли посадить за дурное происхождение. Дядя вышел из дворян своей курской деревни Пожедаевки, уверенный в том, что древние корни берут начало от бежавших сюда из Москвы родственников опального Бориса Годунова.

Георгий Анатольевич, пусть отставной, но все же штабс-ротмистр – молодой георгиевский кавалер, служил в том самом лейб-гвардии Гусарском полку, которым когда-то командовал великий князь Николай Николаевич, а государь Николай Александрович был хоть и шефом, но всего лишь полковником. Виноват ли был мой предок, что всех его родственников незнамо с какого колена отдавали служить в этот полк? Это как посмотреть. А вдруг рванет в Крым к Врангелю, в Ялту, где жил в детстве на каникулах в семейной усадебке?

Пойди потом доказывай, что грудь увешана крестами еще за первые годы мировой, когда юный кадет добровольно пошел на войну с немцем, а в Гражданскую – нет, не воевал. Родной его отец-офицер Анатолий Пожедаев, увы, умер, а мама, не виданная мною родная бабушка Анна Васильевна, отговорить не сумела. Моя любимая тетя Елена – Леля, сестра Жоржа – рассказывала, что «мама стояла на коленях, Богом молила, но Жорж пошел сразу, еще в 14-м, прямо в августе». Вот они, героические чувства обедневшего, но дворянства, рвавшегося повоевать за царя и Отечество.

И быстро приходили, не откуда-то из штабов, а из окопов письма от Жоржа. Получил Георгия. Произведен в офицеры за успешный прорыв конницы в Восточную Пруссию. Награжден еще одним орденом.

Запас везения юного героя был исчерпан с той же быстротой, с которой конница откатилась назад вместе с армией Ренненкампфа. Тетя гордо рассказывала, будто тяжелое ранение ее брат получил чуть не на глазах прибывшего в полк императора Николая II. Долгое мотание по госпиталям с так до конца дней и не вынутой пулей в области сердца – и не то что к строевой, ни к какой военной службе не годен. Был Георгий Пожедаев уволен с почетом и пожизненной пенсией, впрочем, выплачивавшейся лишь до заварухи 1917 года.

Да, я снисходительно отношусь к некоторым семейным преданиям. Однако историей о родстве с Годуновыми заинтересовался. После смерти Жоржа некоторые наложенные строжайшим моим родителем табу на обсуждение щекотливых семейных тайн были если и не сняты, то уже слегка обходились. И я осмелился обратиться с парой вопросов к папе, насмешливо относившемуся к собственному, так помешавшему ему в жизни, происхождению. Все-таки хотелось услышать от родного отца (не от одной же тетушки), кто мы, и я заодно, откуда взялись и почему так мало у нас родственников в России. Не детдомовские же.

Отец, со мной и без этого немногословный, следивший лишь, чтоб единственный поздний отпрыск больше, еще больше читал, и таскавший меня с пяти лет на все премьеры подряд, темы проклятого дореволюционного прошлого вообще резко избегал. А тут нахмурился: «В Курской губернии каждый второй дворянин считал себя потомком Годуновых. И что? Что – тебе? Бедный Жорж. А ты – в “Комсомолке” и гордись, будь счастлив».

Я, редкий случай, осмелился возразить, припомнил, что сам папа и рассказывал мне, что вместе с его добрым знакомым Михаилом Булгаковым вспоминал Гражданскую, в которую воевали по разные стороны. На что мгновенно получил: «Так то с Булгаковым. Иди учи английский».

Представился случай поговорить на лакомую тему с историком и писателем, постоянным автором «Молодой гвардии» Вячеславом Козляковым, выпустившим в родном нам с ним издательстве фолиант о царе Борисе. На презентации своей книги он упомянул, что Борис Годунов не оставил наследников мужского рода. Обиженный, с этим и подошел я к широкоплечему бородачу. Профессор из Рязани сразу ошарашил: «Наверное, дядя из Курской губернии?» Верно на 100 процентов! Да, действительно, уцелевшие Годуновы подались в курские леса, но прямых потомков по мужской линии точно не осталось. И в доказательство привел даже то, что мой родственник подписывал свои картины двойной фамилией: Жорж де Пожедаефф-Годунов. То бишь понимал, что все это если и корни, то дальние, невнятные.

Пожедаев был не годен к армии, зато наконец-то смог заняться любимым делом. Еще в детстве азы живописи ему преподавал большой оригинал и талантливейший педагог Ян Циоглинский. Кто знает, вероятно, и поэтому разброс дядиных увлечений был разнообразен, а тематика – широчайшей. И хотя военное образование все же было продолжено, на какой-то момент оттеснив живопись не на второй, но все же на более далекий план, совершенствование мастерства продолжалось.

У нас в квартире висят четыре аккуратных полудетских пожедаевских пейзажа. Три – простеньких, а в четвертом угадывается и надвигающаяся буря, и царящая в воздухе тревога. Написаны в детстве, а рука-то твердая.

А еще на стене спальни непонятно какими судьбами добралась до наших дней отполированная юным художником длинная деревянная полочка. Больше полувека хранилась она в сыром сарае на даче. Чуть не взяли грех на душу. Могла бы попасть в печку, быть изрубленной на дрова, просто и невзначай исчезнуть под ворохом лет и прочего дачного барахла. Она сегодня на стене спальни: длинная, с выжженными по дереву сюжетами (только трагическими) русских народных сказок.

Однажды уже в середине 1990-х засиженная мухами и запыленная полка вдруг вынырнула на свет божий. Я протирал ее мягкой тряпочкой, словно отмывая кровавые раны тяжело раненного воина. И полочка открыла свои секреты. Показались, проступили, конечно потемневшие, искусно выжженные дядей и покрытые поблекшей краской изображения. Былинный герой, грустью своей похожий на васнецовского витязя, задумывается на перекрестье дорог – какую выбрать. Направо пойдешь, налево пойдешь… – аккуратно выжжено еще с ятями в открывшихся буквах. И какую дорогу ни выбрать, исход одинаков. Поджидает повсюду витязя смерть.

Почему и откуда такая, из юности выплывшая, безысходность? Уверен, что этой ранней работы дяди никто никогда не видел. И пока я жив, кроме жены и сына, не увидит. Не хотелось мне давать ее для съемки. Уж очень она для нас личная. Может, возмужает сын мой, Миша, и поймет, оценит. Хотя вряд ли.

На видном месте в московской гостиной автопортрет, написанный Георгием Анатольевичем и оставленный любимой родной, не сводной, сестре Елене Анатольевне перед бегством, отъездом, эмиграцией, называйте как хотите, за границу. Много работ, присланных сестре из Парижа в 1960-е. Часть из них погибла в пожаре, и я, в лучшие и более сытые годы, восполнил потерю, приобретя с помощью моих друзей несколько картин в парижской галерее «Михайлофф» близ Елисейских Полей. Во Франции, между прочим, они стоили гораздо дешевле, чем выставленные на продажу в Москве по завышенным ценам.

Пожедаев был плодовит. И до весны 1917-го военной пожедаевской пенсии хватало на учебу. Сначала в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, где уроки давали относившие себя к передвижникам Касаткин и Архипов. Потом последовал Петербург с мирискусниками.

Тетя говорила, что никаких свидетельств и дипломов в доме никогда не видела. Было не до них. Молодой художник рвался работать. Сначала декоратором в театре Корша, потом открылись для молодого, совсем не консервативного живописца узкие двери Большого.

И здесь мне годы спустя стали понятны некоторые подробности. Отец был в хороших, по-моему, даже в дружеских отношениях с балетмейстером Большого театра Касьяном Голейзовским. Наверное, вспоминали во время своих встреч и Жоржа Пожедаева, с которым новатор Голейзовский готовил вместе несколько балетов. Пожедаев рисовал эскизы костюмов, декорации, но даже почти готовый к премьерному показу балет «Маска красной смерти» на сцене Большого так и не появился. Не осуществились и еще несколько совместных с Касьяном замыслов. Жаль. Голейзовский был на фоне смирных, традиционных балетмейстеров Большого театра бунтарем, неким конструктивистом. И милейшим интеллигентом, одно общение с которым облагораживало. Кстати, если не ошибаюсь, родился он в необычный день – 29 февраля, и день рождения свой праздновал раз в четыре года.

А Пожедаев увлекся и входящим в моду искусством кино. В 1917-м снялся в трех фильмах. В «Украденной юности» играл студента, в «Симфонии безумия» – любовника, а в «Психее» – ученика балетной труппы. В ту пору молодые талантливые и пытливые люди вообще любили экспериментировать.

Его картины выставлялись на государственной выставке на Большой Дмитровке. И отзывы появились неплохие. Казалось, живи, твори.

Но тучи сгущались, превращались, как на юношеском рисунке, в грозовые. Многие близкие и неблизкие родственники из Ялты успели уплыть в направлении Лазурного Берега. Некоторые, как настоящие патриоты, хотели дома, на Родине найти себя в новой жизни. Однако были исключительно быстро выявлены бдительными борцами с ненавистным прошлым.

Бродил по Крыму, да и не только, лихой парень, имя которому матрос Кузьма. Вот кто не промахивался в стрельбе по живой белой кости. Расстреливал попавшихся под его хладнокровно-безжалостную руку всяких Пожедаевых, Афанасьевых, Пуховских и даже нищих Долгополовых. Маузер Кузьмы промаха не знал. До чего же метко стрелял по проклятым, как он сам без всяких подсказок и доказательств определял, классовым врагам.

С некогда любимым старшим братом Жоржем отношения у моего отца, красного командира, складывались натянутые. Дурацкий вопрос «Ты за белых или за красных?» мою семью изувечил. Папа все равно был за красных. Сестра и брат Жорж – совсем нет.

Портрет на фоне отъездаПожедаев действительно набирал известность. Но кто мог сказать, что он прощен? Вопрос риторический, ибо прощать было надо (или совсем не надо) минимум треть России. Решение, весьма абстрактное, отдавалось на откуп бесспорным победителям – и Кузьме тоже. Кто бы поручился, что в одну не прекрасную тихую московскую ночь за Жоржем не заедут в Трубниковский переулок, дом 6, где теперь гнездился уплотненный проклятый род? Или, не тратя драгоценный бензин, просто вызовут «куда надо»?

Постепенно «чистили» всех бывших. Жорж понимал, что и до него недолго. На память он решил оставить маме, сестре и братьям нечто такое, чтобы, не подводя их, оставалось бы всегда рядом. Тетя Леля говорила, что с детства рисовал он быстро. А тут, создавая автопортрет и глядя в круглое зеркало в черной раме, мучился, портил холст, недовольно нашептывая тихие, до всех доходившие проклятия.

А когда Жорж с труппой в 1920 году действительно рванул куда-то на юг и исчез, портрет остался в комнате тети, где и провисел до ее смерти в 1969-м. Когда я спрашивал, кто это, она честно и непонятно отвечала мне: «Это дядя – художник».

В от руки заполненном личном деле моего отца, переснятом мною в архиве ЦК ВЛКСМ, исчезновение сводного брата по матери Георгия Пожедаева описывается до комичного примитивно. Впрочем, как и некоторые другие факты биографии. «Во время гастролей труппа брата в 1920 году была отрезана. Брат проживает в Париже. Связи с ним не поддерживал и не поддерживаю».

А автопортрет перебрался в нашу квартиру на улицу Горького. Он оставался как бы цепочкой, ниточкой, связочкой между двумя эпохами: одной – жесточайшей и второй – непонятной. Для меня портрет – символ великого разъединения, тотального несчастья. Он должен был бы сгинуть в квартирном пожаре 1972-го, как сгорели многие другие картины Пожедаева, написанные еще в детстве или переправленные тетке из Парижа в 1960—1970-е годы. Но откуда взялся пожар? С чего? Ни с чего. Не иначе Божья кара.

Я, доказав преданность стране, был признан выездным и находился тогда очень далеко от дома. Автопортрет неведомого живописца Жоржа де Пожедаева и еще несколько его полотен чудом вытащила на лестничную площадку моя любимая крестная и няня Клава – Кока. А годы спустя их элегантно реставрировал верный друг – питерский художник Михаил Яблочников.

И я понял: теперь портрет со мной надолго, если не навсегда. Эстафета прибыла. Потому что путями неисповедимыми меня отправляли собственным корреспондентом во Францию.

В ту самую, куда почему-то никогда не выпускали моего отца. Спросили бы меня, и я рассказал бы, что мало в СССР людей столь преданных и даже не помышляющих об отъезде.

Сухой ветер вечных странствий занес Пожедаева в далекую от театральной жизни Румынию. Превратив в чисто театрального художника. Никогда не узнать, почему жил именно в скучном Бухаресте. Наверное, осел там, где перешел границу. Потом перебрался в заселенную русскими эмигрантами Прагу, где сотрудничал с балетной труппой Анны Павловой. Потянуло в Австрию и Берлин, где русских тоже было много, а жизнь, казалось, дарила больше перспектив.

Тут пришли первые «заграничные» удачи в театре – кабаре Якова-Яши Южного «Синяя птица». Это было уже серьезно.

Его приглашал сам знаменитый реформатор немецкого и мирового театра Макс Рейнгардт. А это было уже признанием.

Как и подсказывала логика, все закончилось Парижем, в котором широкие русские желудки были плотно затянуты голодными поясами, зато сердца бились в унисон кипящей творческой французской энергии. Пошли выставки – и персональные тоже.

Здесь его способности декоратора нашли применение в театре «Летучая мышь» Никиты Балиева. Изредка отправлялся в другие страны Западной Европы, где оформлял спектакли русских, даже советских драматургов.

Уже довольно известным театральным художником он в 1931-м попытался снова попробовать себя в кино, куда его в качестве художника пригласил знаменитый режиссер и актер Абель Ганс. Французская картина «Конец мира» вошла в учебники, но Пожедаев понял: нет, кинематограф – это не для него. Разве что еще одна зарубка: испытание прошел.

Я бы отметил важнейшее в творчестве живописца: его абсолютную всеядность. Он писал в самых разных манерах. Пейзажи, натюрморты сменялись портретами. Прекрасный декоратор и театральный художник, он создавал эскизы костюмов – всегда оригинальные. Творил даже в так и не слишком принятом русскими художниками направлении ар-деко. И его эскиз в этом стиле мне больше всего по вкусу.

Был довольно далек от эмигрантских дрязг. Не слишком дружил с соотечественниками. Ни в какие ни анти-, ни просоветские организации не вступал. Дорожил полной аполитичностью.

Во французскую жизнь вписался. Домой возвращаться никогда не собирался, даже когда после войны многие знакомые решили попробовать, как там, в России. И попробовали.

Был ли счастлив? А кто знает. И кто скажет, что было бы лучше – рискнуть и остаться дома в СССР? Или рискнуть и начать все сначала во Франции?

ЗаповедьДома меня учили и научили вот чему: только дом, Родина, Москва, пусть и с короткими отъездами ради твоей же Родины. Остальное – не наше. У нас не будет ни орденов, ни почетных званий – так уж всё устроено, но пользу Отечеству в меру своих сил принесем, постараемся принести. У других – как угодно, осуждать никого нельзя, а у нас – только так. Этим и будем горды.

Кавалер ордена Почетного легионаВоенные годы – для меня ранее малоизвестная пора в жизни Георгия Анатольевича. Он не последовал примеру многих деятелей культуры и не покинул Париж в годы оккупации.

Не знаю почему, но не искал прибежища и в формально свободном от фашистов Виши. Оставался человеком с нансеновским паспортом, то есть был русским без французского паспорта – при немцах. Рискованно. Разбирались ли фашисты в истоках происхождения населявших Париж русских? Мог угодить за решетку, в лагерь, как другие соотечественники. Но пронесло. По туманным рассказам, рисовал за несколько франков или за тарелку супа крестьян, приезжавших торговать на базары.

Может, не уехал в Швейцарию вместе с женой потому, что не было паспорта кроме нансеновского? Так думает Авеличев. А жена с трудом добралась туда, ибо людей с ее родословной расстреливали по всей Франции. Выдавали их фашистам и в Париже, и в Виши сами французы.

А на мой полуупрек «не боролся с нацизмом» профессор Авеличев возразил. Как раз в период немецкой оккупации, когда Францию взяли за 40 дней, а через год принялись подбираться к Москве, он, словно подбадривая себя, работал исключительно над иллюстрациями к произведениям великих русских писателей: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чехов, Достоевский… Как выживал, ибо кто бы издал этих русских – не знаю. Тоже своеобразный протест художника.

И вдруг устроил благотворительную выставку в пользу русских военнопленных. Как? Почему? Ведь Советы оставались для него чем-то не принятым. В Сопротивлении никогда не участвовал, а тут такой благородный и небезопасный для человека без паспорта жест.

Стало жалко своих? Взыграла совесть? Ведь после 1945-го он был еще и среди дарителей, переводивших скромные франки на содержание хорошо известного мне храма Александра Невского на улице Дарю. Тоже судьба – храм постоянно нуждается в реставрации, в деньгах, словом, в помощи. Кажется, еще немного, и каюк, но чудом откуда-то появляются евро, меценаты или теперь вот спонсоры. Наверное, сильна русская двужильность.

Она была и в Георгии Пожедаеве. Незадолго до войны он оставил театр. Занялся чистой живописью. Не знал Пожедаев отдыха. Я не представляю, как мог немолодой уже человек с пулей в области сердца, постоянно курящий, быть столь плодотворным, оставаться творцом.

Возможно, сказался переезд в Менерб. Там, в Провансе, поспокойнее, чем на улочке около Марсова поля, где была раньше его мастерская. Его яркие пейзажи оттуда, висящие в нашей столовой, воодушевляют меня гораздо больше, чем мрачная дядюшкина иллюстрация из «Апокалипсиса».

Но именно «Апокалипсис» и принес сугубо официальное признание. Или помогли дружеские отношения с президентом Франции Венсаном Ориолем? Мало известный у нас, да и во Франции Ориоль (1884–1966) тем не менее семь лет, с 1947-го, был главой Четвертой республики – прославившись разве что тем, что сменил за эти тяжелые годы 16 премьеров, а затем категорически и добровольно (!) отказался баллотироваться на второй срок. Ориолю нравился нарисованный Пожедаевым Бунин, и он неожиданно для соотечественников заказал свой официальный портрет «этому русскому». С которым сошелся, и в знак признания Пожедаев, только что принявший из-за безысходности французский паспорт, стал кавалером ордена Почетного легиона. Редкая честь для художника, особенно русского. Орден формально был прикручен за иллюстрации к «Апокалипсису», не самому яркому, на мой вкус, произведению дяди.

В статье французского исследователя русского искусства Жана Клода Маркадэ я вычитал такие строки Пожедаева, посвященные его дочери (тоже позднему ребенку, как и у всех Долгополовых – Пожедаевых) Ольге: «Я закончил эти иллюстрации в воскресенье 17 июня 1955 года и посвятил их моей дорогой маленькой дочке Оленьке».