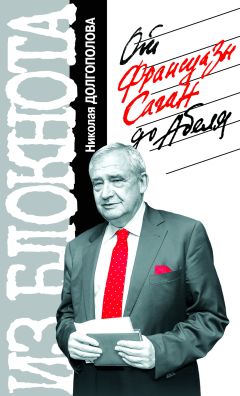

Читать книгу "Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля"

Автор книги: Николай Долгополов

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

1946-й: последний акт трагедии в Нюрнберге.

По приговору Нюрнбергского трибунала 10 главных военных преступников были казнены в ночь на 16 октября 1946 года. Герман Геринг покончил с собой, проглотив ампулу с ядом поздним вечером накануне. Никакого публичного представления из акта повешения союзники делать не собирались. Фото– и киносъемка во время исполнения приговора была запрещена. За приведением приговора в исполнение следили всего восемь журналистов – по два представителя прессы от каждой из четырех стран-победительниц.

Самоубийство Геринга изменило и на полтора часа отсрочило ритуал казни. Сначала предполагалось, что осужденные пройдут из камер к эшафоту со свободными руками. Однако напряжение росло. Опасаясь новых неожиданностей, члены четырехсторонней комиссии по казни дали указание полковнику Эндрусу конвоировать нацистов с руками за спиной и в наручниках. Когда были казнены первые двое, члены комиссии приказали связать по рукам и ногам оставшихся приговоренных в их камерах. И только в спортзале, у виселицы, наспех сооруженной, наручники снимали, тут же заменяя их прочной тесьмой, которую развязывали, когда приговоренный уже стоял с петлей на шее.

Каждому из осужденных предстояло подняться на помост и стать под виселицей на люк. Палач набрасывал на его голову черный капюшон и надевал на шею петлю. Люк мгновенно уходил из-под ног… В 1 час 29 минут расстался с жизнью Иоахим фон Риббентроп, за ним – Кейтель, Фрик… За полтора часа все приговоры были приведены в исполнение. После завершения экзекуции в зал было внесено на носилках тело Геринга, чтобы все смогли убедиться, что он действительно мертв. Гробы с казненными доставили в концлагерь Дахау. В его страшных печах они были сожжены, а пепел был выброшен в ближайшую реку.

Отец повторял, что для него это была не месть. Человек совсем не кровожадный, он повторял: «Я был счастлив, что эти нелюди, подонки, подлецы наконец исчезли с лица земли».

Казалось, Суд народов навсегда остался в памяти человечества, превратился в символ свершения справедливого и законного возмездия тем, кто олицетворял нацизм.

Теперь с тяжелым чувством, пусть и спустя долгие годы, констатирую. Уроки и приговор Суда народов, вынесшего от имени человечества виновникам величайшей трагедии ХХ века нашими тогдашними союзниками и не только ими, забыты.

Мой дядя Коля

Мой дядя, красноармеец-мотоциклист штрафной роты Николай Николаевич Долгополов, погиб в бою близ Кёнигсберга 13 апреля 1945 года.

Судьба его сложилась неудачно. Так бывает. Беды мчались за ним настойчивой чередой. Мне было даровано его имя.

Коля был самым младшеньким из пяти детей – четырех братьев и сестры. Родился, как и было положено в обедневшем, однако некогда известном роду, в Ялте в 1910-м, куда мои предки отправляли рожать своих жен.

После бегства белых из Крыма ялтинский дом был сразу реквизирован, превращен в санаторий. В 1959-м моя мама привезла меня в Ялту к единственной оставшейся в городе родственнице – бабе Жене. Куда делись остальные? Часть уехала далеко-далеко, куда-то в район Лазурного Берега и французской столицы. Патриотично настроенные, не желавшие покидать Родину были очень быстро расстреляны после прихода новой власти, и, как рассказывали у нас в семье, не сохранилось даже могил: для верности их сбрасывали в море, привязав к ногам камни.

Осталась одна бабушка Женя – бывшая оперная певица, жена крупного чиновника. Ее, высокую и, полагаю, красивую, почему-то не тронули. Всю жизнь проработала со своим высшим образованием кассиршей, получая что-то около 47 рублей. Каждый месяц отец отправлял меня в длиннющую очередь на московскую почту, посылая ей 25 рублей.

После освобождения Ялты от немцев бабушка думала, что ее расстреляют. Ведь работала кассиршей все в том же магазине. Вызвали в органы, допросили: «Где работали при оккупации?» И высокая женщина с несгибаемой спиной (они с моей тетей Лелей и сидели до последних дней за столом, будто аршин проглотили) сказала, что в кассе продуктового. Комиссар, не мой термин, сразу приказал отпустить. Оказалось, что все, до нее вызванные, убеждали: мы партизанили. Так что спасает иногда и честность.

Наверное, пара лет в Крыму и была самым счастливым для дяди Коли временем. Потом его отец (мой дедушка) внезапно скончался, многодетная семья получала какую-то пенсию от царского правительства, но денег не хватало. И моя родная бабушка превратила принадлежавший нам этаж в Трубниковском переулке на Арбате в пансион. Так не без труда и сводила вдова с пятью детьми концы с концами. Отец, в 17 лет окончив гимназию, уже подрабатывал в том же доме дворником.

А Колю держали в строгости. Рос он чересчур шустрым, никак не мог понять, почему после 1917-го его, да и всех наших дразнили барчуками, дрался с обидчиками и по ошибке забегал в ставшие чужими комнаты бывшего своего этажа, превращенного в огромную коммунальную квартиру, заселенную новыми жильцами иного происхождения.

К счастью, выселять бывших хозяев не стали, гуманно выделив огромной семье целых три комнаты в коммуналке, где все благополучно просуществовали до войны. Относительно «благополучно». Ибо посадили, как ни странно, Колю и его сестру Елену (Лелю), а не, что подразумевалось и ожидалось, старшего брата – золотопогонника Георгия, в просторечии Жоржа, в квартире проживавшего. Тот, впрочем, не стал ждать приближавшегося часа расплаты (за что?) и остался вместе с театром Михаила Чехова в зарубежье, став известным французским художником. Мой отец, словно искупая грехи (тоже за что?) рода, пошел добровольцем в Красную армию, где честно бился против своих в Гражданскую.

Коля учился в школе, и вдруг у него, длиннющего, пробудились способности к танцам. Великая Айседора Дункан, наехавшая в СССР и закрутившая с Есениным, приняла в школу босоножек, где работала бухгалтершей моя тетя Леля. Вроде бы наше родовитое и уже потому недостойное прошлое было прощено.

И тут началось. Тетю за старые, еще октября 1917-го, ошибки для острастки ненадолго выслали в холодную губернию. Надо же, вспомнили. Через несколько лет милостиво простили и даже разрешили обосноваться в том же Трубниковском.

А Коля, несколько хулиганистый, жил по собственному разумению. Своенравный, порывистый, остро чувствовавший несправедливость. И будучи мальчишкой, не понимал, что бороться с ней абсолютно бесполезно. С несколькими ребятами из класса попытался организовать нечто вроде маленького школьного общества, которое помогало, чем могло, детям арестованных и, в понимании старшеклассников, невиновных. Общество успело просуществовать несколько недель, а затем всех его членов бдительно обезвредили. Ученика Николая Николаевича Долгополова судили, отправили в тюрьму, затем в колонию. Закончились танцы босоножки.

Из тюрьмы Коля вернулся через несколько лет сильно пьющим, прокуренным, однако, Бог миловал, здоровым.

Хороша семейка. Старший брат – эмигрант, сестра, пусть и за мелкие прегрешения, – на поселении, а младший только-только отсидел срок. И лишь мой папа работал в «Комсомолке». Но все, даже отец, признаны лишенцами, никому не дали закончить институт, получить высшее образование.

А Коле после тюрьмы вроде бы повезло. Любил он, единственный из нашего рода, копаться в технике. В школьника, так и не завершившего обучение, поверили и взяли в механики.

Двухметровый симпатичный малый пользовался успехом у женщин. Его женитьба на родственнице Антона Павловича Чехова, сохранившей фамилию гениального писателя, кажется, должна была поставить все на свои места. В СССР Чехова уважали: по-простому, от Коли могли бы отстать – отвязаться.

Между прочим, когда в 1960 году праздновали столетие Чехова, в нашей квартире раздался звонок: просили к телефону Николая Долгополова. Я подошел, и меня пригласили на торжественный юбилейный вечер Антона Павловича. Тут отец растолковал звонившей, что она разговаривает с ребенком, а Николай Николаевич Долгополов, действительно какое-то время близкий к семейству Чеховых, погиб на войне.

Но и до этого пришлось дяде Коле испить горькую чашу. Нет, дело не в разводе с урожденной Чеховой. Классно гонял на мотоцикле, и его пригласили в спортивный клуб. Выступал на московских и даже всероссийских соревнованиях. Тетка рассказывала, что его поругивали: уж слишком бесшабашен, надо бы поосторожней. В беленькой книжице в твердом переплете с большими красными буквами среди участников всесоюзных состязаний значится имя удачливого мотогонщика Николая Долгополова.

На этом удачи и закончились. Коля на своем мотоцикле сбил женщину у железнодорожного переезда. Одна судимость уже была, нарушитель – лишенец. Добавили, естественно, вторую. Он клялся, что был трезв и невиновен, да дали срок – и щедрый. Тут мой папа вступил в борьбу за брата. Уже известный журналист обратился к знакомому следователю Льву Шейнину, впоследствии автору многих уголовных повестей и романов. В моем семействе это имя произносили с огромным уважением. Шейнин пошел навстречу, поручил разобраться, и безнадежное дело раскрутили. Выяснилось, что свершилась несправедливость. Женщина перебегала дорогу не в том месте, рядом нарушил правила водитель грузовика. И моего дядю, тройку лет отсидевшего, освободили и даже взяли на работу.

Отец рассказывал, что Коля вернулся разочарованным, усталым, ни во что не верящим. Работал, выпивал, жил незаметной жизнью, а свой мотоцикл забросил. Зато снова женился. Избранница, кажется, была геологом.

Пришла война. Отец – фронтовой корреспондент, Коля – с семьей в эвакуации. Его и призвали-то не из Москвы, а из Нижнего Тагила, где он трудился на военном заводе.

В армии, по-моему, он с конца 1942-го – начала 1943-го. И использовали дядю, можно сказать, по специальности. Служил в мотоциклетной роте в почетном звании рядового.

Калининский фронт прошел без ранений. Писал матери, которая, если правильно понимаю, любила невезучего младшенького больше остальных. Иногда письма получал и отец, редко бывавший в Москве из-за фронтовых командировок. Тем временем убили на войне среднего брата Володю – полуслепого ополченца.

А Коля, попавший непонятно как в штрафную роту, судя по последнему письму маме, бился в апреле 1945-го где-то в районе Кёнигсберга. Кровавые бои с немцами, с власовцами.

И там, под Кёнигсбергом, случилось. Как значилось в похоронке, пришедшей все в тот же Трубниковский, стрелок 192-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии, рядовой Николай Николаевич Долгополов, пал смертью храбрых в бою около прусского населенного пункта Побетен.

Моя бабушка умерла через несколько дней. Ждала, так надеялась, уже все заканчивалось, оставалось всего ничего, и не выдержала.

Отец с 1945-го до самого ухода в 1977-м искал могилу брата. Сложно найти следы в том кёнигсбергском месиве. Сначала на его запросы из всех военкоматов отвечали, что брат похоронен в безымянной могиле в Восточной Пруссии. Но папа продолжал поиски, и я восхищался его упорством. Ответы приходили раз в два года. И мы с отцом чувствовали, что Колину могилу действительно ищут, что круг сужается.

Пришло письмо, что «после длительного розыска установить место захоронения Вашего брата не представляется возможным». Советовали обратиться в польский Красный Крест. Какой польский, почему? Ведь погиб там, где теперь русская земля. Отец написал собственному корреспонденту «Известий» в Польше Николаю Ермоловичу с просьбой помочь. Тот откликнулся: в Польше захоронения нет и быть не может. Город Побетен теперь в Калининградской области.

Очень тяжко оказалось из-за смены названий населенных пунктов – все в отвоеванной и перешедшей к нам Пруссии было, как и требовалось по справедливости, переименовано, на смену немецким пришли названия наши, русские. Что хорошо, но как затрудняло поиски. Я уже взрослый парень – студент, потом, как и отец, журналист, верил: найдем!

И когда отец скончался, письма на его запросы вдруг стали приходить чаще и уже не откуда-то издалека, а из Подольского архива, в котором работали профессионалы. Нам сообщили о переименовании городка Побетен, что был в Фишхедузенском районе близ Кёнигсберга, где билась штрафная рота, в поселок Романово.

Однажды предъявив на почте свидетельство о смерти отца, я получил долгожданное заказное письмо на его имя. Могила, никакая не безымянная, а братская, находится километрах в пятидесяти от Калининграда. Точный адрес: Зеленоградский район Калининградской области, Ковровское сельское поселение, поселок Романово, улица Советская, 62.

Добрался я туда осенью 1981-го. С помощью отзывчивых людей отыскал точно указанное в письме захоронение на окраине Романова. За братской могилой следили. Она не в самом населенном пункте, а рядом с дорогой. Сколько же народу тут полегло, сколько имен на граните. Дядя Коля точно лежал там. Но я был подавлен: среди множества выбитых фамилий нашей – не нашел.

Потом хороший человек, они, хорошие, всегда есть, помог, и фамилия рядового (без штрафроты) Николая Николаевича Долгополова была выбита на скромном пьедестале.

Пытался найти хоть что-то о дяде, в честь которого назван. И открылось. Был на 2-м Белорусском фронте. Дядя Коля шел, точнее, передвигался до Пруссии с боями на мотоцикле. Ни слова о наградах. А вот о появлении новой судимости сведения имеются. 2 декабря 1944-го красноармеец-мотоциклист Долгополов Н. Н. осужден «за хищение мелкой домашней птицы из чужого хозяйства». Что мог украсть? Курицу? Или покрупнее – гуся? Думаю, это было, когда уже перешли границу, потому что дали строго. Но все же осудили «без поражения в правах» и бросили в штрафроту – почти на верную смерть. Третья судимость.

Не до сантиментов было? Провинился – отвечай! Как дядя Коля не погиб раньше? Тоже загадка. Кто щадил рядовых мотоциклистов из штрафной роты? Но записи писаря из того самого полка, что дрался на подступах к Кёнигсбергу, дошли до наших дней, дали ответ – и вполне разборчивым почерком. Каждый день в роте в мелких стычках у Кёнигсберга гибло по одному, ну по два человека. Да, конечно рядовые. А в том бою, что случился 13 апреля 1945 года на окраине поселения Побетен, полегли сразу 13 бойцов. Читаю фамилии – полный интернационал, бившийся насмерть за Россию на чужой земле Пруссии, чтобы превратить ее в нашу. Жители поселка Романово, тогда, в начале 1980-х, еще те бои помнившие, рассказывали, что особенно упорно дрались власовцы. Этому отребью терять было нечего. Но кто убил дядю – они ли, немцы ли?

Недавно известный профессор историк Авеличев, пишущий о моем дяде-художнике подробнейшие изящные монографии, прислал нам домой генеалогическое древо той самой ветви семьи Долгополовых, к которой имею честь принадлежать и я. В ней мой дядя Коля – 1910—1945-й. Из огромного семейства осталась лишь крошечная линия: я – моя жена Лена и наш сын Миша. Все остальные – убиты или умерли.

Вот она, российская история.

Все было не так

Больше века прошло с события, именуемого десятилетия подряд Великой Октябрьской социалистической революцией 1917 года, а в 1991-м заклейменного большевистским переворотом. Уж пора утихнуть спорам. Ни единого революционера не осталось. Во французском приюте для престарелых умер последний офицер белой гвардии, продержавшийся, говорят, до 111 лет.

Все ушло, сгинуло, обо всем спорено-переспорено. Но ничего не решено, единого вывода нет и никогда не будет, а время лишь распалило – раскочегарило и без него не остывающие страсти по поводу того, что же это все-таки было.

Не вношу своей никому не нужной лепты в разжигание ныне бесполезных разногласий. Лишь попытаюсь сугубо субъективно поведать о грандиозном расколе, сломавшем хребет моей семьи, многие члены которой так или иначе волею неблагоприятных обстоятельств стали не только свидетелями, но и участниками революции.

Вот любимый анекдот моей тети Лели – в девичестве Елены Пожедаевой, в зрелые годы и в пожилом возрасте – типичной и ярой, как тогда виделось, антисоветчицы. Старый казак, участник Гражданской, рассказывает группе пионеров, пригласивших ветерана в школу: «Ну, вышли рабочие-крестьяне на демонстрацию. Кричат: “Долой царя и да здравствует!..” Тут нам сотник: “По коням!” И мы их как порубали, как порубали…» Любимая сцена из фильма: взятый в плен белый офицер просит красноармейца разрешить ему попрощаться перед казнью с конем. Сердобольный разрешает, а беляк – в седло и деру.

Отец, сводный брат моей тетушки, морщился, слушая весь этот белогвардейский ужас: «Леля, ну не надо хотя бы при ребенке. Где-нибудь ляпнет». Но я, и до конца не понимая, почему-то не ляпал.

В моей школе, да во всех учебных заведениях страны, нас растили по неизменной цепочке: октябренок – пионер – комсомолец – и, если особо верен Идее, – то даже член партии. И я честно прошел этот путь.

Но и из моих сводных тетушки и дядюшки проклятая царская власть тоже вырастила, кого ей было надо. Тетя поступила в институт в Петербурге, где учились девицы – представительницы обедневших династий и родов, но из-за нагрянувших октябрьских событий так его и не закончила. Дядя-офицер, вместо того чтобы, как сводный брат, мой отец, пойти к красным, рванул далеко, отсюда не видать.

А тетя почему-то осталась. Я спрашивал, уже повзрослев: почему? Отвечала, что как потомок князя Бориса Годунова, не по нашей линии, а по отцу, первому мужу матери, считала, что «мы должны жить дома. Где родился, там и пригодился». Хотя, признаюсь, тетка Стране Советов не очень пригодилась.

Но ее воспоминания сопровождали меня в светлом советском детстве. Она всерьез убеждала: никакого штурма Зимнего дворца не было. Вооруженные матросы ворот не открывали и по ним не лезли. Уж она-то, сидевшая с юными подругами-ровесницами внутри, это видела.

В Зимнем в те дни не представляли, что делать. Правда, по дворцу расползлись юнкера. Мальчишки, которые ни атакам, ни обороне обучены не были. Любезничали – и не только – с девицами-воспитанницами. Предпочитали дам из бочкаревского батальона. Те были постарше и, говорила тетя, поуступчивее. Но никакой военной силы не представляли. Во-первых, был не батальон, а одна его рота. Во-вторых, как всегда на Руси, все надеялись, что как-нибудь обойдется. Временное правительство, во дворце находившееся, договорится с горсткой отчаянных большевиков, и само собой разрешится.

Тетя всегда ругала поэта Маяковского за то, что он обозвал условных защитниц Зимнего «бочкаревскими дурами». Эта ругань раздражала отца, который был в хороших отношениях с Владимиром Владимировичем.

Леля же доказывала, что «бочкаревские» к ним, молоденьким девчонкам, относились снисходительно. Некоторых обучали водить авто. И тетя освоила это искусство так лихо, что отец уже в 1960-х лишь изредка доверял ей руль «Москвича» – только на пустынных тогда дачных дорогах Подмосковья.

А еще все девчонки, чтобы показать себя, дымили, как бочкаревские. Тетя и умерла смертью курильщицы в 1969-м. Перед смертью с уже отрезанной ногой, пораженной гангреной, попросила меня принести в больницу два маленьких штофа шампанского, которые мы выпили на прощанье.

Теперь снова о штурме. К удивлению тети, юнкера потихоньку расходились домой, и никто их не задерживал. Оставшиеся во дворце возрадовались, когда вдруг в Зимний прибыли казаки. Но и те, некоторое время потоптавшись, вдруг испарились.

Однако и большевики не спешили. Тетя Леля уверена, что, хоть раз и стрельнули с какого-то корабля (с «Авроры», тетя, с «Авроры»! – Н. Д.) по Зимнему, атаки долго не начинали. Но потом у дворца появилась «матросня» (не мое выражение), и закрутилось. Бочкаревская рота бросилась в контратаку, выскочила за ворота, но была вынуждена вернуться обратно.

И тогда, по тетушкиной версии, на захват Зимнего дворца пошли матросы. Но какой штурм? Почти никакого сопротивления. Несколько выстрелов в воздух неумелых юнкеров на пару минут остановили темную массу.

Генералов и офицеров в Зимнем видно не было. Может, сбежали, спрятались, где-то совещались. Или настолько опешили, что и отдавать приказы горсточке юнцов и дамской роте постыдились. Исход несостоявшейся битвы был ясен.

Дальше все девицы-курсистки сгрудились в какой-то комнате, и, надо отдать должное матросам, девчонок не тронули. Бочкаревским, их узнавали по коротко стриженным волосам, пришлось хуже. Не убивали их посланники из Кронштадта, а вовсю удовлетворяли свою мужскую похоть. Если и понесла женская рота потери, то в виде единственной совестливой, повесившейся после изнасилования.

По дворцу долго бродили какие-то странные личности. Никакие не матросы, не большевики. Гребли все, что казалось ценным. В Зимний пробрались вместе с кронштадтцами. Кричали, орали, а под шумок тибрили вазы и торопливо заворачивали хрусталь в черные мешки чуть не из-под угля.

Несостоявшиеся защитники и защитницы из Зимнего дворца ушли. Временное правительство арестовали. Но это уже не семейная история.

Тетя благополучно добралась из Петербурга в Москву, где в Трубниковском ее с тревогой ждала мама – моя бабушка.

В этом арбатском переулке Леля и провела всю жизнь, не считая случившейся не по ее вине отлучке-высылке в конце 1920-х. В семье, как я уже писал, думали, что обошлось, но кто-то что-то все-таки вспомнил, и пришлось провести несколько лет в не столь отдаленном поселении. По тем временам плата за грехи – минимальная, щадящая. Тем более что ее старший брат Жорж уже сбежал «туда», значит, могли припаять и связь с белоэмигрантом. Словом, пронесло. Если не считать ухода из жизни тетиной маленькой дочки. Да и с мужем рассталась.

С отличным своим пусть и не законченным образованием вкалывала до конца дней бухгалтером. Одно время трудилась у великой Айседоры Дункан в школе босоножек, где учился ее младший брат Коленька. Пыталась окончить институт, но «лишенцев», так называли недобитых, туда не принимали.

Мучилась при проклятых квартальных отчетах, ругаясь, щелкала деревянными белыми и черными косточками огромных счетов. Играла в карты на копейки с каким-то дальним-предальним родственником – белым офицером и группой таких же бывших, вместе проклинавших советскую власть. Родственник, бесспорно, кровей благородных, начав в новой жизни с официанта, дослужился до одного из метрдотелей в знаменитом ресторане «Прага» и исправно усаживал без очереди папу, маму и меня на хорошие места во время наших редких заходов. Блистал до последних дней гвардейской выправкой, седыми усами и благородными манерами. Не понимаю, как его не посадили. Хаял советскую власть, да так, что даже бывшие из тетушкиной компании его осаживали: «Полковник, тише, не надо так громко».

Леля дико ругала «Хруща» (Хрущева). Особенно злило, что тот самовольно и незаконно отдал Крым украинцам. Но тут все было понятно. Мои обедневшие предки отправляли своих родственниц рожать в теплую Ялту, где на лето собиралась вся огромная семья. В доме родились мои дядья – сводный Жорж, известный французский художник, и Николай, погибший на войне.

Когда я стал старше, с тетей сдружился. При мне она старалась не проклинать не родной ей советский строй. Проверяла мои знания иностранных языков. С английским еще как-то мирилась, а вот за ужасный, как считала, французский прононс мне попадало: «И как вас в этом Инязе учат? Слушай хотя бы по утрам французское радио». Объяснить Леле, что этого делать не рекомендовалось, было невозможно – не понимала.

Приезжал к ней в коммуналку, где жило еще семей пять-шесть: раньше весь этаж принадлежал моей бабушке, и к высоченной Елене Анатольевне относились с почтением – все же бывшая хозяйка. Да и попробовали бы иначе. Когда начиналась коммунальная свара всегда из-за долгого, с точки зрения враждующих сторон, пребывания в туалете, тетка в байковом халате появлялась в длиннющем коридоре. Осуждала засидевшихся, примиряла в сотый раз рассорившихся, но на всякий случай втыкала всем.

На печи в кухне, поверьте, не сказка, сутками и неделями возлежала старая служанка Василиса. Когда отец приезжал в гости и давал ей трешку или пятерку, Василиса слезала с лежанки и целовала руку: «Спасибо, барин». Нереально, но правда. Врать мне уже поздно, да и зачем? Два уклада уживались в квартире на Трубниковском.

Сейчас в том доме редакция журнала «Совершенно секретно». Я приходил туда за гонораром или выступить по ТВ, но ничего от старого не осталось. А я бы мог рассказать, как в день национального праздника США все жильцы дома прилипали к окнам: любовались приемом на лужайке у американского посла в Спасо-хаусе.

Тетя тоже смотрела и ругала американцев почем зря: «Подавать не умеют. И очень много негров (так в то время звались афроамериканцы, и это никак не разжигало национальной розни. – Н. Д.). Бегают, этикета не понимают. Бескультурье. Их бы из Зимнего дворца выкинули за две минуты».

Но из дворца выкинули не их.

P. S. После ухода тети нам остались вилки с фамильными вензелями, которые быстро испарились, картины моего дяди, часть из них сгорела, и коричневый альбом издания 1917 года. Фолиант сохранился чудом. В нем фотографии именно тех так и необъяснимых дней.